治愈型医院空间设计案例实践与研究分析

2022-08-24吴永超

吴永超,许 斌,徐 宁

(中信建筑设计研究总院有限公司,湖北 武汉 430014)

医院在人们的生活中有着重要作用,随着我国全面建成小康社会,人们对健康的追求更加强烈,特别是经历了新冠疫情之后,对医院提出更高的要求。本文从医院治病救人的根本出发,通过对医院工作人员和病患需求的研究,探索医院建筑治愈型空间设计策略,建设现代健康的医疗场所。

1 医院发展现状与趋势

1.1 医院现状与发展面临的问题

随着城市化的进程,为了满足居民看病就医的需求,医院建设经历了快速的发展,不管是数量还是规模都大幅的增长。然而,医疗资源紧张,看病难,医患关系紧张的问题依然明显[1]。

一方面,低质量医院环境难以满足人们对现代健康医疗的新要求。许多市区中心的医院改扩建,由于用地紧张,往高层、高容积率、高建筑密度发展,空间拥挤,缺少绿地空间,交通停车等均有不便。另一方面,医院以医疗为主的服务模式也给患者不悦的体验,排队等候,挂号、检查、缴费,各科室楼层来回跑,如此种种情况加剧造成患者就医过程的焦躁和不安,病人满意度降低。其次,对于医护人员来讲,就医需求的快速增加,医务人员工作压力大,一定程度影响医疗服务质量,影响医院社会形象。

履行社会责任是公立医院可持续发展的需要,社会责任完成好坏,不但对医院的形象和竞争力影响巨大,而且也直接影响到公众的感知[2]。医疗条件改善和医疗质量提高是实现高质量的社会发展目标的要求,利于社会和谐,利于医疗行业的健康发展。

1.2 医院发展趋势与需求

随着国家医疗卫生体制改革进程不断深入推进,医院发展处于特殊的历史时期,挑战与机遇并存。

首先,加强医院文化建设。倡导和谐人文精神, 转变服务理念,主动适应群众需求和现代医疗模式的转变,注重服务质量,以人文关怀获取患者的信赖。改变以医为主的服务模式,优化医疗流程,提供方便、安全的医疗服务,病人的利益和人格得到充分尊重,树立医院良好社会形象,赢得公众信任。

其次,重视医院规划建设。随着社会发展目标转为高质量发展,科学规划,美化环境,以友好、亲民医院新形象建设为突破口,营造舒适的工作环境。一方面体现重视人才,让员工满意起来,从内部激发源动力,使每位职工为自己是医院人而自豪,为医院发展而努力。另一方面,为患者营造一个美好、温馨、愉悦的医疗环境,促进就医和谐。

医院建设的发展目标是最终实现患者、医务人员、社会、政府均满意的健康产业。

2 治愈型空间的含义及理论探索

治愈型空间概念由“治愈系”[3]的建筑化延伸,治愈系指让人内心感到平静、净化、得到安慰、温暖舒畅的艺术作品。医院治病救人,离不开仪器设备和技术,更离不开医护关心和耐心,心理引导和情绪反应对医疗效果的影响是不容忽视的,安慰剂效应即说明了这一心理学现象。

本文所探索治愈型医院空间理念就是让建筑融合自然,从外部环境过渡、内部功能分区、交通流线组织、建筑空间营造以及绿化景观设计等方面着手,让自然渗透到整体规划、建筑空间和行为动线之中,以绿色生态、充满生机的园林式环境唤醒内心的愉悦,给人安慰、希望和动力,从非医疗手段方面促进康疗、治愈的效果。

2.1 环境心理学理论

环境心理学的提出是在二十世纪五六十年代,其研究的方向主要是建筑环境对人心理产生的作用,在建筑设计尤其是景观设计中广泛应用。

胡正凡、林玉莲教授在《环境心理学》中有关唤醒理论强调,环境会与人的情感相互作用,环境刺激能即刻引起在场者产生直接的情绪反应。不同的情绪类型带来的心理变化,从而激发的行为和结果是不同的[4]。医院设计要以人为本,这里的“人”不仅包括患者也包括医护以及其他工作人员,关注他们的需求,作为空间环境设计的出发点。医护人员每天1/3的时间在工作场所度过,调节释放医护工作人员的工作压力,体现人文关怀、令人身心愉悦的工作环境能催生更高的生产力。患者来到医院,往往处于陌生、拥挤、嘈杂的环境,通常更容易产生焦虑,通过营造自然减压的空间环境,可以缓解患者对医院的排斥心理和就医过程的不安情绪。

2.2 城市设计理论

城市的发展,其夙愿就是在取得经济发展的同时,提供高质量的生活环境,建筑作为城市的重要物质组成,离不开城市资源的支撑,同时也直接影响着城市的形象和环境质量。

王建国教授在《城市设计》中讲到,“重要的建筑物,特别是公共建筑,会对城市环境产生重大影响,当其与城市形体环境达到良好的匹配契合时,该建筑物才能充分发挥其自身积极的社会效益。城市设计与建筑设计在城市建设活动中是一种整体设计的关系,他们共同对城市良好的空间环境的创造做出贡献。”[5]建筑设计不仅要考虑自身的功能满足,还要与城市友好衔接和对话,为城市形象增添亮点,获得良好的效益共赢;避免挤兑城市资源。

2.3 色彩心理学

色彩心理学家指出,人们在高频率颜色如绿色的环境下会产生平静的感觉;而当情绪低落与消极时,可以试着看一些绿色,这能让人的情绪更加的积极。现代人生活在钢筋混凝土的高楼大厦森林里,在享受空调和新风系统的时候,离大自然却越来越远。

医院的景观设计,可以打造四季常青、绿意盎然园林式整体环境,让建筑宛如生长在园林之中,在这里让人获得亲近绿色、回归自然的心理需求,满足对心灵的治愈。

3 设计案例

本案为汉川市公共卫生应急救治中心项目,后疫情时代,为了加强应对突发公共卫生事件的救治能力,本项目应运而生。本着平疫结合设计的原则,平时按照综合医院运作,服务周边乡镇居民的就医需求,疫情时期作为集中收治传染病人的医院。项目选址距离汉川市约20 km处,位于省道与县道交汇处,规划用地5 hm2,规划总建筑面积4.7万m2,其中地上建筑面积3.3万m2,容积率0.66。远离城区,环境融于自然,建设强度低,为本项目定位为建设园林式医院创造条件。

3.1 外部环境过渡:融合城市

医院作为公共服务建筑,人员流量大,应做好建筑与城市的衔接,关注开放领域设计,特别是对建筑物外部城市空间应进行重要设计。本项目基地位于城市交叉路口,设计上先采取“退”的方式,在道路转角处退让出一片区域,提供人们休憩放松的街角公园——“外部绿心”(见图1),形成医院与城市的过渡空间。城市交叉口的区位特质带来“聚”的效应,同时汇聚两个方向的人员流线,自然呼应医院的人行主入口的功能。作为医院人行主入口,公园空间有容乃大,绿树掩映,点缀生动活泼的雕塑小品,配备舒适亲切的城市家具,等候也好、排遣也好,亲近自然,人的注意力得到分散,可以有效地缓解患者的忧虑、紧张感(见图2)。

3.2 内部功能分区:增强空间易识别性及领域性

医院建筑按主要功能划分为门诊、急诊、医技、住院、后勤保障、行政办公以及院内生活七个功能区[6],物资流、人员流、信息流、交通流关系复杂,对于患者来讲是陌生环境,规划设计首要就是做到分区明确,结构清晰,易于导向和识别,方便患者就医。

项目总体规划结构为“一轴两心三区”(见图3),一轴为东西向空间规划主轴;两心分别为城市过渡空间——“外部绿心”,医院内部休闲空间——“内部绿心”;三区则是后勤保障、院内生活、医疗综合区。其中医疗综合区将门诊、急诊、医技、住院、行政办公集中整合设计,通过院落围合及连廊连成整体,建筑正南北朝向,布局规整方正,易于空间辨别。

医疗综合区(如图4所示)以患者为主要服务对象,以便捷、细节、关怀、贴心服务为理念,模块化和网格式布局,最优化科室分布,最短内部流线设计,共享资源,方便为患者提供高效医疗服务。门急诊为医院人员流量大且集中区域,出入口位于建筑主立面,面向街角公园,形象昭示明显,便于病患到达。住院楼与门诊楼以室内连廊连接,既保证住院楼的独立,也满足全天候的使用方便舒适。住院楼与门诊围合成的区域用地开阔,打造为中心景观休闲区,与外部绿心呼应,营造为“内部绿心”。内部绿心为医院工作人员及住院患者分别提供自然、宁静的花园环境,隔离城市的喧嚣和压力,最大程度释放自由,达到患者治愈、医者宁静的休憩环境效果。

行政办公区靠近工作人员出入口和生活区,且远离发热门诊,与门诊楼采用室外连廊联系,既满足使用需求,也丰富建筑空间形象。

院内生活位于用地北侧,相对独立,与外部道路直接衔接;与医疗区以围墙方式硬分隔,满足居住生活空间卫生和私密需求;与医疗区设置专用内部交通联系,方便医护人员日常通勤。

后勤保障区包含垃圾存放、污水处理、能源动力用房等,建筑体量小,且要求分散独立,防止污染,规划于用地西侧三角区域,充分利用土地资源,位置隐蔽,远离生活区又方便服务医疗区。设置单独后勤出入口,与医疗区分设道路,且通过绿化带进行空间上的软分隔,尽量弱化其视觉形象,减少对公共区域的消极影响。

“一个好的环境意像能给他的拥有者在心理上有安全感”[7]。分区设计,既能满足医院动静分离、洁污分离的基本要求,同时,通过建筑空间界定不同活动人群,避免人员流动的混乱,减小就医所需活动范围,并针对性地进行相应的要素和风格设计,使得空间的特质与使用者内心需求取得呼应,增强空间的领域认同,获得更高安全感、舒适感。

3.3 交通流线组织:互不干扰独立环路

“我们应该建设高效并适应大量人流的建筑,我们应该创造舒适并满足整体温馨的服务空间。”[8]医院的人、物、交通流线是非常繁杂的,倘若规划不合理,极易引起使用混杂,降低效率,以及造成交叉感染[9]。本案流线设计理念为人车分流、内外分流、洁污分流,通过绿化、铺装、材质、色彩等方式,进行物理分隔与引导,形成四条清晰独立交通环线,最大程度做到流线分离、减少干扰。

医护职工流线、清洁物品流线位于内环,以最短动线联系不同医疗区,实现交通快捷,同时内部交通流线免受外界干扰,提高安全感。内部绿心设计中的医护专享花园,体现了对医护的人文关怀,让他们在紧张的工作之余,获得接触自然的机会,徜徉在绿色花园中,交流、休憩、减压,免受外部环境的影响,让他们更舒心,也更安心,提高幸福感,激发工作热情、耐心和爱心。

病患步行流线位于外环,以最大的展开面满足分诊需求,通过设计清晰的标识系统,迅速引导分流,“人多不见人”,减少聚集和交叉感染。人车分流是最大化提高建筑环境舒适性的设计手法,但由于救治需求,建筑入口需满足救护车辆到达和停靠需求,地面也会有救护车辆通行需求。因此,外环患者交通流线设计为完善的人行道系统,充分实现人性化细节设计。

病患车行流线位于地下室,地面实现“车多不见车”,保证地面交通环境的安全。地下车库出入口紧邻医院车行出入口,且分设在两条城市道路上,外部分流交通,避免交通拥堵,内部地下引导,门诊楼和住院楼患者电梯均可到达地下室,方便由地下室直接进入医院就诊区域。

污物流线位于基地西侧,设计独立出入口,与其他流线均不干扰,且通过绿植分隔,尽可能隐蔽,减少对公共区域的影响。

医院日常运作中的四条主要流线(见图5),通过结合建筑物分区设计和出入口组织设计,形成互不干扰的独立流线,各行其道,井然有序,更好地满足医院运营需求。

3.4 建筑空间营造:庭院空间嵌入建筑设计

建筑正南北朝向分散式布局,获得最佳的日照和采光条件。门诊楼由于要满足众多科室的需求,采用单元模块式布局,打造集中高效医疗中心。建筑内部引入室外庭院(见图6),既解决自然采光通风的需求,又起到丰富建筑空间效果。各诊室单元就医等候用房朝向内院景观,保持室内随时与自然景观互动,移步换景,将等候也变得轻松容易接受。

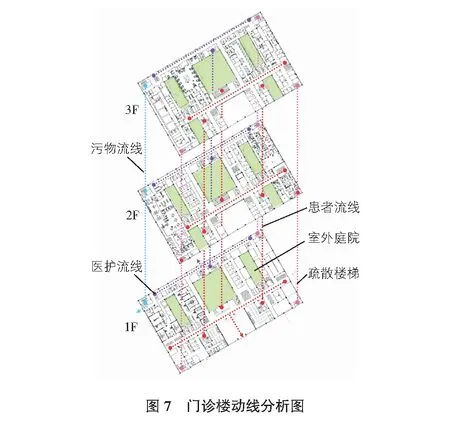

串联内庭院由南向北两条主动线形成生长模式,平面布局清晰。东侧为病患流线,患者竖向交通核紧邻该动线布置,串联各门诊科室,实现交通的有序和分流,减少交通交叉。西侧为医护流线,朝向内部绿心的落地窗单廊,空间通透明亮,获得极佳的景观观赏条件。专享医护电梯厅和门厅,将动线设计融合观景体验,优美的环境能让医护人员心情舒畅,激发工作热情、提高效率(见图7)。

3.5 绿化景观设计:园林式健康景观

建筑与景观密不可分,互为映衬,建筑是功能的容器,而景观环境则是包含建筑的容器,一个具有内在和外在联系的景观系统,表达人赖以认同和寄托的精神空间。如刘滨谊教授言:“景观最基本、最实质的内容还是没有离开园林的核心……景观设计有一个很重要的特点,即它一定要有精神文化的东西在里头”[10]。

现代医疗水平提高,得益于技术研究、先进的设备仪器等检查手段,但是仪器给人冰冷无情的感受,令患者对就医的过程产生种种担忧甚至抗拒;医生整天面对众多病人,应接不暇,也会产生压力。本项目的景观设计愿景就是打造健康景观。所谓“健康景观”是指能够对人的健康和康复产生有益影响、促进人们形成积极的生活方式的景观[11]。利用本项目近50%的绿地率优势,打造四季常青、绿意盎然园林式环境,让充满生机的绿色给人希望,使人获得信心和正能量。

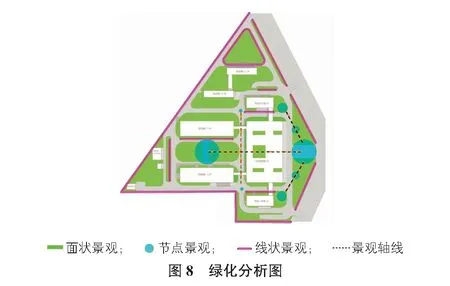

绿化是景观设计的主体,又是空间塑造的要素,通过点线面相结合的绿化布置设计,实现功能型、观赏型、参与型多重意义的景观体系和丰富形态。点要素为重要空间节点的点睛之笔,布置观赏性植物,形成对景和标志。线性景观用于隔离空间,不同流线的划分、公共区域与非公共区域划分以及城市界面的划分,利用连续灌木或乔木,自然分隔。沿城市道路的高大乔木,可以有效降低道路的噪声,也可以阻隔城市道路的灰尘。污水处理、垃圾回收等辅助建筑以密植乔木林围合,让整体环境更加细致。面景观为所有室外的绿地,以疏林景观为风格基调,营造生态绿色同时满足环境空间通透,重点打造外部绿心、内部绿心、景观庭院等可以容纳人员活动的主要空间。外部绿心为建筑与城市的弹性过渡空间;内部绿心为医院工作人员及住院患者分别提供自然、宁静的花园环境,隔离城市的喧嚣和压力,最大程度释放自由。景观庭院为建筑提供可自然呼吸的“肺”,多重绿化结合,打造有机生态整体,达到患者治愈、医者宁静的减压岛(见图8)。

植物的选择也是重点,植物配置主要选取四季常绿的品种,保持生态常绿,点缀季节性的观赏花果,四时有景,也呈现出春华秋实,让人从环境中获得慰藉和希望。

患者活动区域的景观家具布置尽量从人性化需求出发,满足患者随时随处使用需求,体现实用和可参与式的景观环境,让人更好地享受自然,享受阳光,是技术治疗之外最佳的生态疗养,是希望的绿洲。

4 结语

医院是社会影响重大的公共空间,它承载着人们对健康和美好生活的希望,文章希望通过关注人们亲近自然心理需求,发掘生态景观与医院建筑功能及空间融合更广更深层次应用探究,创造更舒适、更健康、更安全的医院环境,发挥治愈型空间的实用意义。