基于医务工作者临终关怀认知现状调查之生命关怀教育和实践研究

2022-08-24刘锦秀王茜赵龙王叶李娜

刘锦秀,王茜,赵龙,王叶,李娜

安徽蚌埠医学院护理学院,安徽蚌埠 233000

教育部思想政治工作司2020 年工作要点提出要“进一步健全全员、全程、全方位育人体制机制……,教育引导学生珍爱生命……”,而学校在“三全育人”组织体系中处于主导地位,发挥着主导作用[1]。 “立德树人”是教育的根本任务,是生命关怀教育和实践的指导思想。 教育的本质“是人的和谐发展和进步并贯穿于教育活动的整个过程”[2]。 面对生命淡漠、缺乏对生命敬畏和应有的温度等诊疗环境现状,2021 年7—8 月通过对安徽省某地区不同级别医院的800 名临床医务工作者临终关怀认知现状进行调查,以期引发教育者深思生命关怀教育的成效,把握源头教育的关键所在。 医学生是医学事业的建设者和接班人,作为未来的医务工作者其对生命的认知、态度和行为对个人成长和职业发展、医疗质量提升、医患关系缓和、生命关怀践行等方面都有一定的影响。 这是对高校提出的新要求和新挑战,尤其是医学类高校任务尤重, 因为医学高校担负着生命关怀宣传者、践行者的培养输出,不管是医学院校还是临床都要牢牢把握“立德树人”导向,加强生命关怀教育,引导关爱、尊重、敬畏生命,引领践行生命关怀。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究采用分层、随机抽样的方法,对安徽省某地区不同层次的6 家医院随机选取800 名医务工作者进行问卷调查,发放电子问卷800 份,收回762 份,其中有效问卷760 份,回收率为95.25%,有效率为95.00%。 有效调查对象中男208 人,女552 人;医生216 名,护士544名;25 岁以下286 名,26~35 岁333 名,36~45 岁117名,45 岁以上24 名;职称从初级到高级分别是434 名、249 名、77 名;三级医院365 名,二级医院395 名。

1.2 方法

问卷参考刘丹丹等[3]《临终关怀认知情况调查表》改编而成,运用该问卷对50 名医务工作者进行预测,信度和效度良好且适用于调查对象。对所选调查对象采用问卷调查法进行调查和数据收集。 要求被调查者独立认真、根据真实情况作答。 该问卷由基本资料和问卷主体即3 个小问卷组成:临终关怀知识问卷包括20 个题目,总分20 分; 临终关怀态度问卷包括正负向38 个题目,分7 个维度,总分190 分;临终关怀行为问卷包括6 个题目,总分30 分。 均以百分制的70 分为各问卷的得分评价标准,得分越高说明临终关怀知识掌握越好,临终关怀态度和行为越积极。

1.3 统计方法

采用SPSS 20.0 统计学软件分析数据, 查看正态性检验结果服从正态分布, 采用样本相关系数r 来推算总体相关系数,r 的正负值表示两变量之间线性相关的方向,r>0 为正相关,r<0 为负相关,r=0 为零相关。 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 医务工作者临终关怀知识、态度和行为问卷得分情况分析

根据调查结果显示,以百分制的70 分为评价标准,医务工作者临终关怀知识问卷得分总分为 (14.294±3.526)分,得分略高于标准14 分,医务工作者临终关怀知识的掌握程度尚可,但得分还有待进一步提高。 临终关怀态度得分为(127.033±20.399)分,得分低于标准133 分,说明医务工作者临终关怀态度欠佳、缺乏主动性。 临终关怀行为得分(22.572±5.962)分,高于标准21分,说明医务工作者临终关怀行为主动性尚可。 在临终关怀态度问卷的7 个维度中,“对患者死亡及濒死的态度”均分得分最低,而“对死亡教育和临终关怀教育的态度”均分得分最高,见表1。

表1 医务工作者临终关怀态度得分情况分析[(±s),分]

表1 医务工作者临终关怀态度得分情况分析[(±s),分]

项目分值个人死亡及濒死的态度对患者死亡及濒死的态度对患者和家属实施临终关怀照护的态度对临终关怀知识的自我评估对临终关怀的支持对死亡教育和临终关怀教育的态度对医院临终关怀现状的看法临终关怀态度总3.462±0.901 3.070±0.687 3.272±0.543 3.409±0.799 3.511±0.787 3.708±0.9533.221±0.649 3.343±0.537

2.2 医务工作者临终关怀知识、态度和行为得分分析

性别不同在临终关怀知识和态度上差异无统计学意义(P>0.05),在临终关怀行为上差异有统计学意义(P<0.05);医生和护士临终关怀知识掌握对比,差异无统计学意义(P>0.05),但临终关怀态度和临终关怀行为对比,差异有统计学意义(P<0.05),说明护士在临终关怀态度和行为上积极性和主动性高于医生;毕业于不同学校的医务工作者在临终关怀知识、态度和行为方面对比,差异无统计学意义(P>0.05)。 见表2。

表2 医务工作者临终关怀知识、态度和行为比较[(±s),分]

表2 医务工作者临终关怀知识、态度和行为比较[(±s),分]

项目 临终关怀知识男女医生护士普通院校重点高校14.317±3.883 14.287±3.389 14.54±3.362 14.19±3.589 14.276±3.523 14.319±3.454 t 值0.106 1.222 0.108 P 值临终关怀态度t 值P 值临终关怀行为0.915-1.036 0.301 0.222-3.024 0.003 0.914 125.69±22.938 127.55±19.397 123.15±23.329 128.55±18.957 127.18±20.140 126.10±21.989 0.474 0.636 21.365±6.751 23.038±5.571 20.708±7.094 23.316±5.276 22.540±5.842 22.945±6.627 t 值 P 值-3.187 0.002-4.889<0.001-0.609 0.543

2.3 医务工作者临终关怀知识、 态度和行为的年龄、职称方差比较

年龄不同医务工作者临终关怀知识、态度和行为对比,差异有统计学意义(P<0.05),在临终关怀知识和行为方面,年龄越大对临终关怀知识的掌握越好,临终关怀行为越积极;在临终关怀态度上36~45 岁之间的医务工作者临终关怀态度最好,最主动积极。 医务工作者职称不同在临终关怀知识掌握情况上差异无统计学意义(P>0.05),在临终关怀态度和行为上,职称越高临终关怀态度最好和行为最积极主动,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 医务工作者临终关怀知识、态度和行为的年龄、职称比较[(±s),分]

表3 医务工作者临终关怀知识、态度和行为的年龄、职称比较[(±s),分]

项目 临终关怀知识≤25 岁26~35 岁36~45 岁>45 岁初级职称中级职称高级职称13.811±3.812 14.472±3.408 14.838±3.173 15.000±2.600 14.065±3.542 14.601±3.436 14.672±3.867 F 值P 值临终关怀态度F 值P 值临终关怀行为3.314 0.020 2.836 0.037 1.689 0.168 126.32±18.596 126.17±21.107 131.90±21.119 130.77±17.506 124.52±20.950 129.37±16.877 134.672±24.250 6.658<0.001 22.280±5.330 22.444±6.028 23.667±6.396 25.136±6.512 21.842±5.897 23.278±5.727 24.672±5.626 F 值 P 值3.022 0.029 6.328<0.001

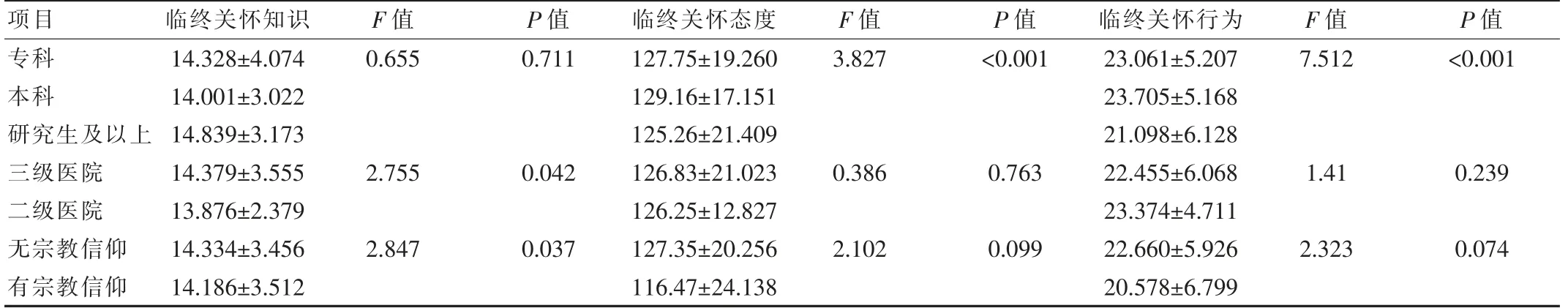

2.4 医务工作者临终关怀知识、态度和行为学历、工作机构差异性比较

医务工作者学历不同对临终关怀知识的掌握对比,差异无统计学意义(P>0.05),在临终关怀态度和行为上对比,差异有统计学意义(P<0.05),学历越高得分越高,态度和行为越好越积极,且和年龄呈正相关(P<0.05)。 不同医院级别和是否有宗教信仰方面,只有临终关怀知识的掌握对比差异有统计学意义(P<0.05),级别低医院医务工作者临终关怀知识掌握情况欠佳,其他两个问卷得分对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 医务工作者临终关怀知识、态度和行为学历、工作机构差异性比较[(±s),分]

表4 医务工作者临终关怀知识、态度和行为学历、工作机构差异性比较[(±s),分]

项目 临终关怀知识专科本科研究生及以上三级医院二级医院无宗教信仰有宗教信仰14.328±4.074 14.001±3.022 14.839±3.173 14.379±3.555 13.876±2.379 14.334±3.456 14.186±3.512 F 值P 值临终关怀态度F 值P 值临终关怀行为0.655 0.711 3.827<0.001 2.755 0.042 0.386 0.763 2.847 0.037 127.75±19.260 129.16±17.151 125.26±21.409 126.83±21.023 126.25±12.827 127.35±20.256 116.47±24.138 2.102 0.099 23.061±5.207 23.705±5.168 21.098±6.128 22.455±6.068 23.374±4.711 22.660±5.926 20.578±6.799 F 值 P 值7.512<0.001 1.41 0.239 2.323 0.074

2.5 医务工作者临终关怀知识、态度和行为相关性分析

临终关怀知识与态度呈正相关(r=0.096,P<0.01),知识掌握越好,对临终关怀的态度越积极主动;临终关怀态度与行为呈正相关(r=0.702,P<0.01),说明对临终关怀的态度越积极主动,临终关怀行为就越积极主动;而临终关怀知识与行为(r=-0.034,P>0.05),说明临终关怀知识和临终关怀行为呈负相关。 见表5。

表5 医务工作者临终关怀知识、态度和行为三者相关性关系分析

3 讨论

3.1 医务工作者临终关怀知识、态度和行为得分情况分析

临终关怀知识得分为(14.294±3.526)分,临终关怀态度得分为(127.033±20.399)分,临终关怀行为得分为(22.572±5.962)分,与百分制70 分的得分标准相比,临终关怀知识和行为得分高于标准分,临终关怀态度得分低于标准133 分,说明医务工作者对临终关怀的态度缺乏积极性和主动性。分析原因:①受传统思想影响,大部分人包括医务工作者内心不能正视死亡问题;②受长期临床环境影响,接触太多的死亡病例,导致对临终关怀太理性,缺乏温度。

3.2 医务工作者临终关怀知识、态度和行为分析

临终关怀知识在年龄、医院级别和宗教信仰差异有统计学意义(P<0.05),存在年龄差异的原因主要是个人发展需要和价值体现, 年龄越大对个人的要求越高,对知识的积累和掌握主动性强[4];在医院级别上差异有统计学意义(P<0.05),是因为医院级别越高对医务人员的能力和素质要求更高,也是医院发展的需要;而无宗教信仰的医务工作者不受宗教信仰影响,所以对临终关怀知识的掌握较好[5]。

临终关怀态度在年龄、职务、职称、学历方面,临终关怀行为在性别、职务、年龄、职称和学历上差异有统计学意义(P<0.05)。 医务工作者临床关怀态度和行为存在年龄、职称和学历差异的原因同临终关怀知识掌握原因分析,主要是阅历、工作经验、个人发展需要和个人价值体现。在职务方面临终关怀态度和行为差异性显著的原因主要是医生是患者生命康复的决策者,更侧重于病例个案理性分析,不允许感性因素影响判断和操作。 护士是患者治疗的执行者, 是与患者生命最直接的接触者、感受者,而在面对临终患者时,提倡护理人员要更有温度和感情面对患者,甚至用感性的临终关怀手段缓解临终患者的心理压力。临终关怀行为存在性别差异的原因最主要的还是女性医务工作者天生的母性情怀在面对临终患者生命时会不由自主地散发。

4 结论与对策

通过数据分析及原因探究,总体来说医务工作者临终关怀知识的掌握较好,只有级别较低的医院、年轻和有宗教信仰的医务工作者需要加强临终关怀知识的掌握和提高。 但在临终关怀态度和行为方面,性别、年龄、职务、职称和学历方面比较差异有统计学意义(P<0.05),男性临终关怀行为主动性较女性弱,医生临终关怀态度和行为得分低于护士,低职称和低学历医务工作者临终关怀态度和行为均有待提高,而在年龄方面的差异最突出,≤25 岁医务工作者临终关怀知识、态度和行为均需进一步加强和提高。 另外,医务工作者整体对患者死亡及濒死的态度比较冷漠,同时对死亡教育和临终关怀教育的期望值比较高。基于上述医务工作者临终关怀认知现状探索生命关怀教育成效问题并提出对策,通过“自育”和“他育”相结合以期实现各阶段有效的生命关怀教育和实践。

4.1 “自育”—加强医务工作者对生命关怀的感悟和体悟

对于医务工作者范畴的理解应该是广义的,理应包含在校就读的医学生、 进入临床实习的实习生和规培生,以及正式进入医院工作的医生和护士等医疗相关工作人员。 从医学生到医务工作者是一个成长发展的过程,生命关怀教育除注重学校源头教育外,还要充分利用实习和规培这个阶段的教育及临床实践平台的应用,另外还要抓住医学生毕业后正式踏入工作岗位成为一个准医务工作者的入职初期,这是加强生命关怀教育和实践的关键期。 根据“思想政治教育中自我教育的主体性、自控性、社会性和实践性”[6-7]特征,要引导医务工作者树立“终身学习”的理念,从校园理论知识的学习和掌握,到临床实习和规培过程的理论联系实际的学习实现知识内外化应用, 再到临床工作过程中的实践探索,而进一步凝练理论成果和提升医德素养都需要“自育”的内驱力。

4.1.1 以医学生为主体开展生命关怀自我教育,提升积极的生命态度 调查结果显示年龄≤25 岁的医务工作者临终关怀知识、态度和行为均欠缺,处于此年龄段的医务人员一般新入职,针对这个的现状需反思当前医学院校生命关怀教育成效问题。 李亚等[8]对湖北医药学院学生的调查显示, 接近80%的学生都有生死教育的需求;吴任慰等[9]提出“医学院校应重视生命教育”,培养医学生更为积极向上的人生态度,实现“救死扶伤”的生命价值”。医学院校要把握学校源头教育,由于职业的特殊性要求医学生必须要有积极的生命态度, 对个人和他人,特别是患者的生命要有高度责任感、敬畏感。学校源头教育首先要加强医学生生命相关教育,培养生命关怀意识,提升个人对生命内涵的认知;其次培养积极向上的生命态度并树立科学的生命观,从而指导生命关怀行为实践,真正做到内化于心,外化于行,实现生命关怀的知行合一。

4.1.2 以实习和规培生为主体依托生命关怀角色转化,提升对生命的感悟 实习生或规培生与在校医学生最大的区别就是接触临床实践,通过这个过程逐步实现从学生到工作人员的角色转变,角色转变的过程除依托外在的岗前相关培训和实践之外,最重要的是个人心理的变化历程和对生命的感悟,从而帮助实习生或规培生从生命关怀的旁观者慢慢变为宣传者和初步践行者,提升对自我角色的认可度,为将来正式进入临床践行生命关怀奠定良好的心理基础。

4.1.3 以医务工作者为主体积极践行生命关怀,以提升对生命的体悟 医务工作者是生命关怀最主要和重要的践行者,针对“医务工作者整体对患者死亡及濒死的态度比较冷漠”的调查结果和医患关系紧张、矛盾冲突多的现状,医务工作者要先从自身出发,加强和巩固临终关怀知识的掌握,主动提高临终关怀态度和行为的积极性和主动性, 在诊疗的过程中提升生命关怀的温度,在践行生命关怀的同时切身体悟生命,争做富有“大爱大德大情怀”的医务工作者,用博大的爱,施与患者平等的爱,充分关爱、尊重、敬畏生命。

4.2 “他育”—构建医院主阵地与学校辅阵地相结合的协同育人机制

4.2.1 以医务工作者为主体加强医院主阵地生命关怀引导教育 医院是医务工作者践行生命关怀的主阵地,调查结果显示,“医务工作者对死亡教育和临终关怀教育的期望值比较高”“低龄、低职称、低学历医务工作者临终关怀态度和行为得分低”。 医院要从顶层设计出发统筹安排相关培训和教育,充分利用年长的、高职称和高学历人群以老带新、以高促低,重点加强对“三低”人群的生命关怀教育,侧重于死亡教育和临终关怀教育,提高生命关怀意识,指导生命关怀实践,提升整体生命关怀水平,为缓解医患关系紧张,避免医患矛盾冲突,和谐优化并提温诊疗环境起到促进和改善作用。而对于担任带教老师的医务工作者来说,除加强个人的教育之外还担负着对实习生和规培生的培养和引导教育, 发挥好带教老师的言传身教和工作示范作用,实现育人与自育。

4.2.2 以辅导员为媒介加强对学校辅阵地生命关怀源头教育 生命关怀的践行地主要在临床,而医学院校是医务工作者培养和输入的重要平台,不能忽略生命关怀学校教育。 调查显示“医务人员临终关怀知识主要来源于大学课堂教学(88.11%)”[10],“大学生临终关怀知识多来自学校教学(64.0%)”[11],需要加强医学院校“关于死亡态度、生命价值、临终关怀等医学人文方面课程的重视”[12]。而在学校教育者中有一类人群发挥着桥梁和纽带作用,那就是一线辅导员, 他们是医学生最直接的思想引领者,要充分发挥辅导员的媒介作用,联合医学院校任课教师、医院实习带教、家长和朋辈形成协同育人机制,合力加强医学生生命关怀教育队伍建设,丰富生命关怀教育的内容和形式,提升教育实效,为医学生成长为医务工作者保驾护航。