基于自组织算法的甘肃地区循环发展评价研究①

2022-08-24戚登林

戚登林

(甘肃省高校区域循环经济重点实验室,甘肃 兰州 730101)

0 引 言

甘肃地区循环发展覆盖的层面较多、内容较广,从该地区循环发展的定性分析、综合评价与优化调控等不同方面,对其进行深入的探究。自组织算法是一种结合神经网络与自动控制的高效算法,网络结构可在自组织特征映射的作用下,实现对网络权值的有效调整与指标评价[1]。有鉴于此,将采用自组织算法,对甘肃地区循环发展水平进行研究,并将该算法应用至地区循环发展的评价中,旨在分析甘肃地区循环发展的特点及水平提升举措。

1 自组织算法的神经网络结构及其网络训练机制

1.1 自组织神经网络的映射与训练

作为一种竞争学习型的无监督神经网络,自组织(Self Organizing Maps,SOM)神经网络通过自组织特征映射来实现对网络权值的有效调整,在此基础上可令网络收敛为一种稳定状态[2]。SOM神经网络在应用过程中不需要对训练样本进行标记处理,该算法的准确性与效率均显著高于其他神经网络算法[3]。此次课题实验采用SOM神经网络对权重初始化矩阵进行调整,在计算获取到样本集中的平均向量后,在其基础上添加一个新的随机数,以该结果作为初始权重向量,计算公式如式(1)所示:

式(1)中N表示样本空间的大小,W ij表示计算后获取的改进初始权重矩阵。权重调整进行时还需要对学习率函数进行相应的调整,通过利用线性函数可确保权重的有效调整与聚类结果的准确性。SOM神经网络的训练过程可利用前述内容来获取到获胜结点,在获取到获胜结点后,需要考虑获胜结点对相距较近与相距较远的神经元分别造成促进与抑制作用这一影响,SOM神经网络的自组织映射能够在不断迭代的过程中,应用领域函数来形成离散近似输入空间的分布模式。

1.2 基于自组织算法的数据挖掘技术

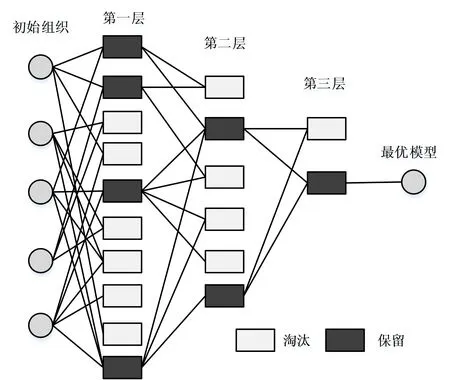

在自组织算法常见的应用中,主要包含两种类型的基本任务,其一为利用数据样本来挖掘出不同系统变量之间的相关性,其二是指利用所估计得出的相关性来解决相应的问题,并实现对系统变量的有效预测。基于自组织算法的数据挖掘技术通常被称为成组数据处理方法(Group Method of Data Handling,GMDH)。作为自组织算法中的核心数据挖掘技术,GMDH在最优模型的产生中发挥着重要作用,其模型产生过程详见图1。

图1 GMDH产生最优模型的流程

据图1可知,GMDH产生最优模型的主要方式为在不断生成竞争模型的过程中,同时对其进行筛选,如此循环,直至获取到最优模型为止。GMDH的实现步骤主要分为六步,其一,将包含N个数据样本的样本集划分为训练集与检测集,分别用A与B进行表示。其二,采用K-G多项式的方式来构建参考函数,用以表示输出变量与输入变量间存在的一般关系。其三,在具有外补充性质的选择准则中进行筛选,获取到至少一个准则,并将其作为目标函数。其四,在自组织自适应训练的作用下,生成中间模型,且该模型中包含不同的函数结构与变量个数。其五,以外准则为依据,对该层中间模型进行细致的筛选,获取到下一层的中间模型的输入变量。其六,循环进行生成竞争模型与筛选的操作,直至获取到具有最优复杂度的网络模型为止。

2 自组织算法在甘肃地区循环发展评价中的作用

2.1 基于自组织算法的甘肃地区循环发展评价结果

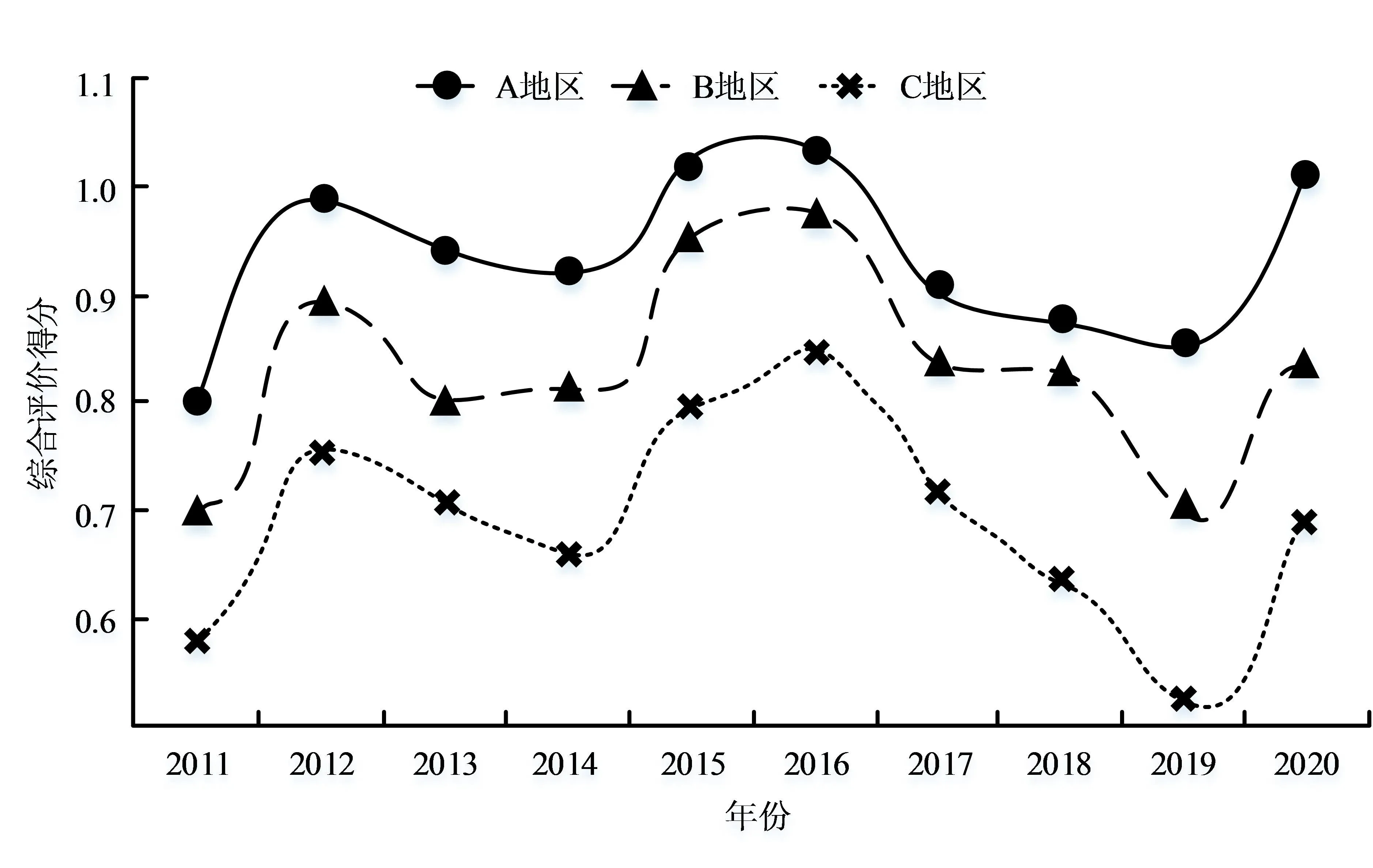

由于地区循环发展评价是一种综合性的评价方式,因此其不仅具有较强的方向性,还能够对评价结果进行逐层的分解处理,进而全面实现对甘肃地区循环发展特点的分析。甘肃省内不同地区间的循环发展评价结果存在一定的差异,不同年限中各地区的综合评价得分表现出较大的起伏。但就整体评价情况而言,不管处于任意年限中时,不同地区的评价得分排名几乎始终保持一致。为进一步降低评价地区数量较多而带来的影响,此次课题将不同地区的评价结果进行等级划分,主要分为低、中、高三个不同等级,将每个等级中具有典型代表意义的地区筛选出来,用以分析甘肃地区循环发展的规律特点,其结果如图2所示。

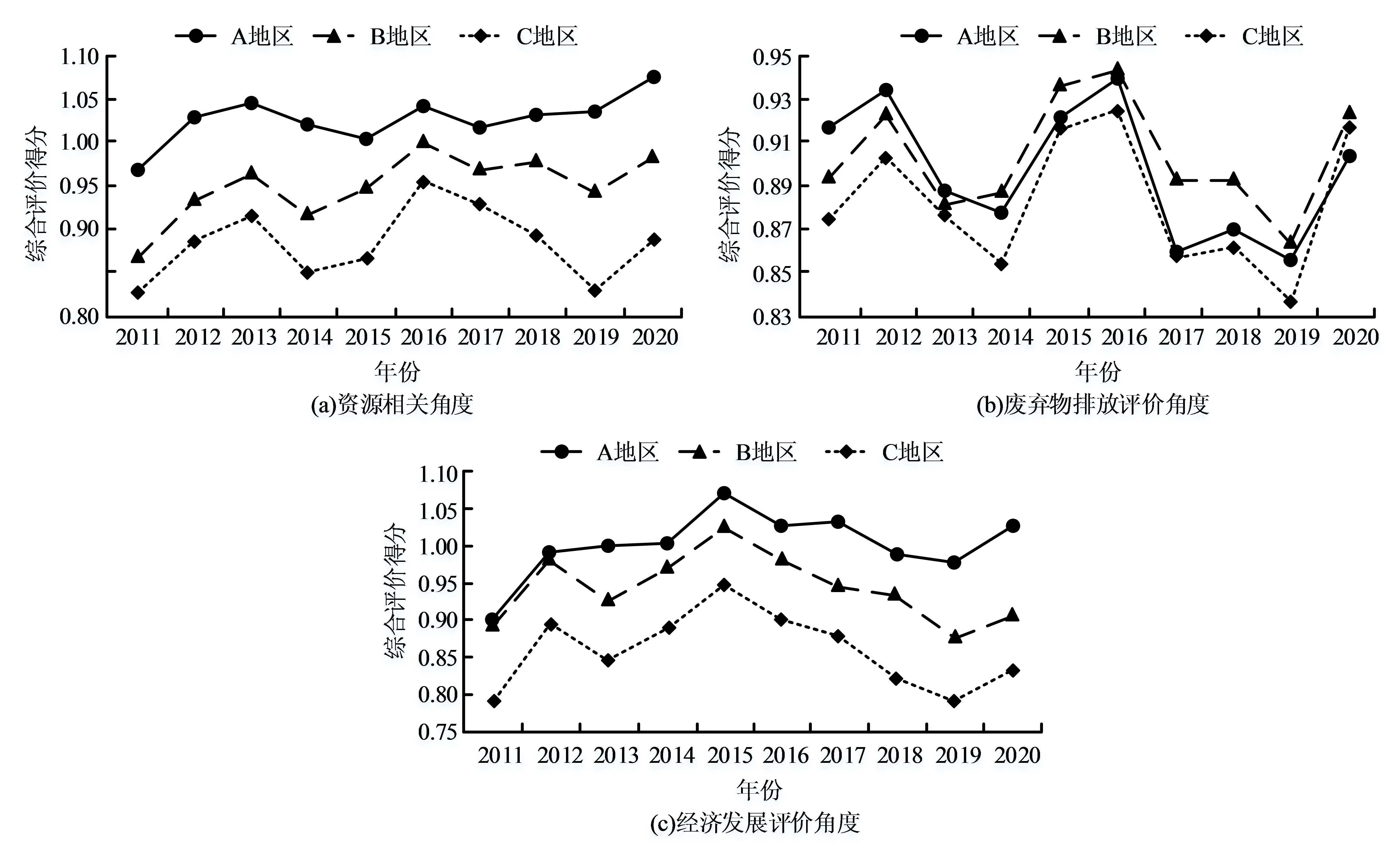

图2 具有典型代表意义的地区循环发展评价结果

图2中呈现出三个代表地区的循环发展评价结果表现出稳定显著的高低之别,为了消除课题的主观臆断性,将甘肃省内这三个代表地区的名称进行隐去。据图2可知,A地区的评价得分最高,B地区次之,C地区的评价得分居于最末。整体评价结果可在自组织算法及GMDH的作用下进行拆分,得出源于三个不同评价角度的评价结果,详见图3。

图3(a)从资源相关角度出发,可以看到在甘肃省内,所有地区的循环发展水平均较高,且在资源消耗过程中,各地区的经济增长绩效也随之而不断提升。图3(b)所示为废弃物排放评价角度下的评价结果,该结果与整体评价结果保持一致,这显示甘肃省内循环发展水平较高的地区,通常在废弃物排放指标体系的监督作用下可有效提升地区内的废弃物再生利用率。图3(c)为经济发展评价角度下的结果,该结果基本与整体评价结果相同,均为A地区>B地区>C地区,但在时间分布层面中,呈现出一定的错落现象。这表示甘肃省内地区循环发展水平较高的地区,其同期的资源消耗水平与废弃物排放水平可能会处于较低层次,但不会对该地区的整体循环发展水平及评价结果造成较大的影响。

图3 甘肃地区循环发展评价结果的拆分情况

2.2 甘肃地区循环发展评价结果下的优化调控通道轨迹

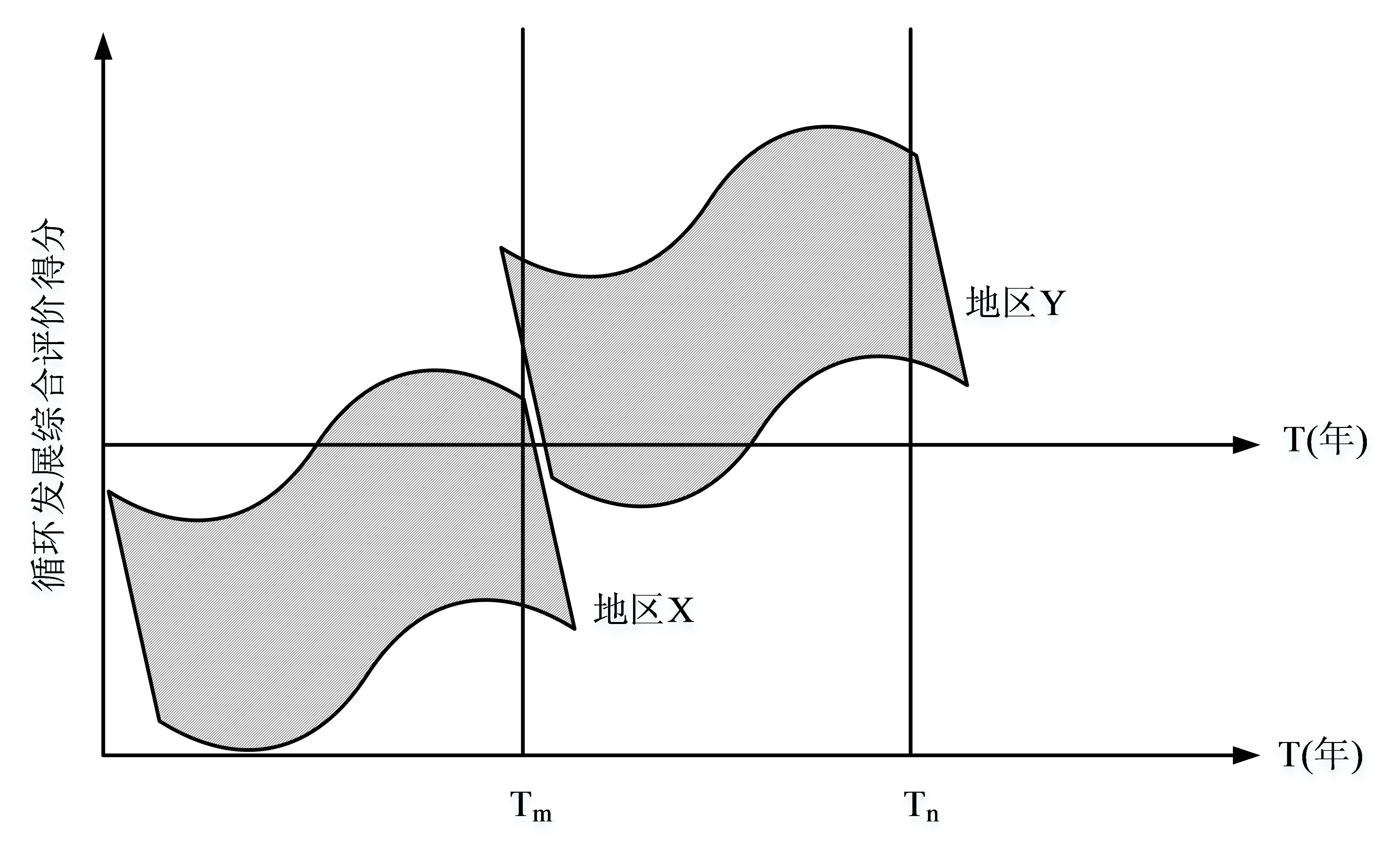

由于甘肃地区循环发展水平的持续提高主要受到三个角度因素的制约,即经济快速增长的稳定性、资源综合利用率的高低、废弃物处理水平的高低,因此需要利用自组织算法对其进行深入的探析。应用自组织算法可获取到甘肃地区循环发展的综合评价结果,据此可得相应的循环发展优化调控通道轨迹,如图4所示。

图4 甘肃地区循环发展优化调控的通道轨迹结果

据图4可知,随着年限的不断增加,甘肃地区循环发展的评价水平表现出整体的提升。甘肃地区循环发展实现优化调控的通道轨迹,主要依赖于该地区循环发展的综合评价结果。甘肃省内地区循环发展水平的最高值与最低值,分别作为其优化调控通道的上边界与下边界。当超过一定数量的地区循环发展评价得分,达到某个既定阈值时,则说明该地区循环发展的整体水平得到了大幅的提升。由此可知,要对甘肃地区循环发展水平进行优化调控,应当将甘肃省内不同地区之间的循环发展差异作为基础依据,针对性地制定相应的调控举措。

3 结 语

我国经济水平的提升加速推进了各地区的循环发展,其中甘肃地区循环发展水平受到的重视程度不断加大。为了对甘肃地区循环发展进行准确的评价,此次课题将自组织算法及其网络结构、数据挖掘算法等内容作为研究基础,并将自组织算法应用至甘肃地区循环发展评价中。结果显示,甘肃地区循环发展主要受到三方面因素的影响,即经济水平的增长、废弃物的排放、资源的利用,满足这三方面的要求即可促进地区循环发展整体水平的提高,且这三个层面的评价水平与地区循环发展水平基本保持一致。这表明自组织算法在甘肃地区循环发展评价中具有较好的应用成效,据此本课题提出了相应的发展提升举措。尽管如此,囿于地区数据的保密性等因素,此次课题未详尽地展现出甘肃省内所有地区的循环发展水平,仅选择了其中具有代表性的个别地区,望未来加以完善。