拉斯韦尔5W模式介入文旅融合提升研究

2022-08-23杨曦

杨 曦

(桂林电子科技大学,广西 桂林 541004)

中国民族地区的发展历来受到各行各业的重视,是中国经济社会发展的重要组成部分。由于地区偏远,地形地貌复杂,导致一些少数民族地区经济发展缓慢。但是随着网络、交通、通信等设备的部署,旅游业已成为众多民族地区经济发展的优先选择,并已逐渐成为支柱产业,为少数民族贫困地区的经济发展带来新的机遇和可持续发展的动力。但是,在民族地区的旅游发展中,各种问题都随着时间暴露出来,如对文化宣传不到位、传播不及时、传播渠道单一等,使之不能有效地传播当地文化,也不能吸引更多的游客。因此,迫切需要探索一种文化传播模式,以帮助彝族文化对外有效传播,提高彝族文化的知名度、认可度和吸引力,发挥设计主动性,将少数民族的文化资源特色转化为经济价值,促进可持续的经济增长。自古以来,文化与旅游之间就存在着非常密切的关联,文化可以通过旅游的形式对外传播①。本文将传播学中的拉斯韦尔“5W”模式与文旅融合理念结合,将彝族地方的传播方式总结为一套传播模式,希望通过传播学的力量将彝族地区的文化传播出去,吸引更多的人到彝族聚集地旅游,以发展旅游业减轻贫困。

一、彝族现状分析

(一)彝族的文化内涵

彝族是中国历史悠久的少数民族之一,创造了丰富多彩的彝族文化,无论是在文字、历法、文学,还是在哲学、艺术、宗教图腾等方面都形成了独特而灿烂的文化体系,给我们留下了珍贵的文化宝藏②。目前彝族主要分布在云贵川等地,其中,凉山彝族是我国最大的彝族聚集区。凉山彝族位于青藏高原、云贵高原、四川盆地的交界地带,该地区群峰罗列、峡谷纵深、山河相间,由于交通不便,凉山彝族文化很大程度上没有受到外来文化的侵扰,保留了自有的彝族文化特色,因而旅游文化价值极高。

(二)彝族贫困原因

四川凉山是彝族最大的聚集区,是中国的“三州三区”深度贫困地区之一。彝族地区贫困问题之所以这么严重,是由特殊的地理环境、人文环境、社会发育状态等综合因素造成的③。凉山彝族地区内有80%为山地地形,地形地貌复杂,平均海拔较高④。彝族的贫困人口聚集在山区和高寒地区,因此只能种植一些耐寒的农作物,农业生产也较少,自然灾害常发,容易致贫。同时交通不便,外面产品进不去,里面产品出不来。阻碍了当地与外地的经济往来,从而经济发展缓慢。同时,彝族地区的一些基层干部存在不了解国家政策方针,扶贫措施落实不到位的问题⑤。另外,教育师资力量薄弱,人口素质普遍较低,对经济的发展不重视。

二、模式建立

(一)5w模式1 5W分别是Who(谁);Says What(说了什么);In Which Channel(通过什么渠道);To Whom(向谁说);With What Effect(有什么效果)。

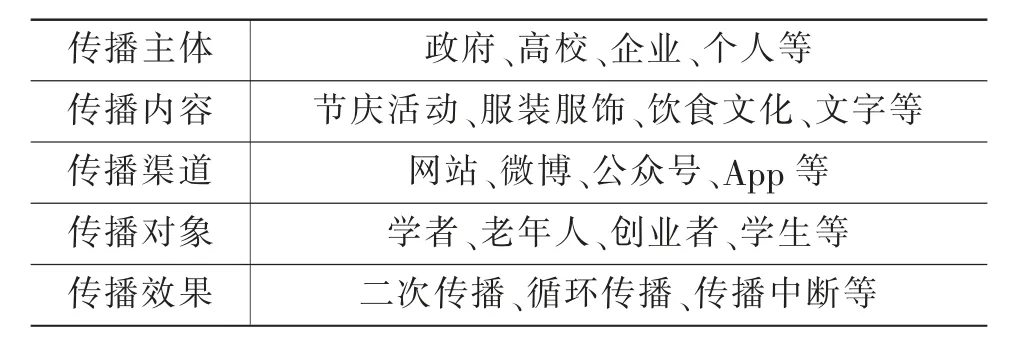

随着社会与媒体的发展,凉山的传播媒体继续沿着横向和深度发展,不仅拥有7种公开出版的发行刊物,同时也拥有11个新媒体传播平台,已经实现了数字化的传播渠道转型。同时,凉山彝族地方政府积极打造区域性的新型主流媒体,如新闻客户端、凉山快讯、四川手机报、彝语手机报等软件,搭建起“以自建平台为基础、以官媒平台为辅助、以商业平台为延伸”的移动客户端联合平台⑥。但彝族现存的传播方式不够联动,不太适应现在网络化传播的时代。在网络传播的今天,应该注意发送方与接收方之间的关系发生了显著变化⑦,受众的关注在很大程度上提高了在传播中的地位。5w模式传播的特点是将传播过程细化。传播主体主要分为政府、企业、高校、个人;传播内容为彝族优秀的传统文化,如火把节、彝族刺绣、彝族传统歌舞等。传播渠道根据不同的传播主体和不同的传播内容,主要为微博、公众号、短视频等。传播受众为彝族人民和外地游客。而传播效果的分析对于传播主体、传播内容、传播渠道的选择有着决定性的作用,对传播效果进行实时跟踪,能有效得知前几个环节是否适配,并及时作出调整(表1)。

表1 传播分析图表

(二)5w理论与文旅融合结合模式的建立

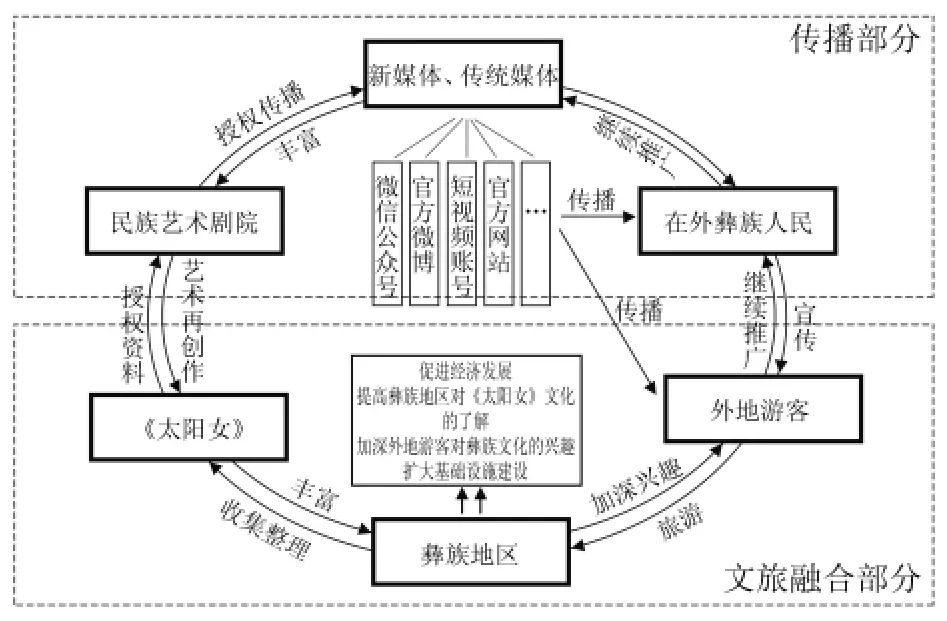

结合传播学和文旅融合的模式,以国家的贫困地区扶贫战略为指导,以交流的内容和主体为基础,发掘当地文化资源的价值,整合传统文化旅游的要素,发展新的乡村建设。在传播主体、传播渠道、传播对象、传播效果、扶贫最终效果等方面,形成文化旅游的文化生态系统。从文化传播到前往彝族的游客出发,最终实现贫困村的可持续经济发展和美丽村落的建设。如图1所示,在进行文化传播之前,先将彝族优秀文化进行收集整理,将彝族有特色、有发展潜力、有吸引力的文化授权给各大平台。然后各大平台通过不同的传播渠道,将彝族文化传播给不同的受众,当外地人接收到这些彝族文化时,引起对彝族文化的兴趣,走上赴彝旅游的行程。

该模式分析包括:(1)传播内容。传播的内容要以彝族特色文化为主,依据现代设计方法,将彝族文化进行现代化的设计,形成依托彝族文化资源特征来塑造适合游客的文化旅游产品。(2)传播主体。着重强调文化旅游项目的产权形式和政府扶贫的要求,形成以政府为主导,以企业、社会组织、村集体、村民为主体的多元化参与方式。(3)传播渠道。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,运用互联网技术以及微博、公众号、短视频等,将彝族文化对外传播。(4)传播对象。以在外彝族人为中心对外扩散传播,坚持持续传播、二次传播、有效传播的方式,以个人为单位,形成二次连续的方式裂变式的对外传播。(5)传播效果。希望通过将彝族文化对外传播,形成一个理念,即赴彝旅游是对少数民族文化的支持,是对中国经济发展的支持。(6)脱贫成效。强调实现更大成果的目标,增加人口的经济利益,培养当地文化利益,并为该地区及周边地区的总体发展促进社会利益。(7)文旅融合提升分析。在新媒体传播时代,不仅要注重文旅融合更要注重文旅前期宣传传播问题,通过此模式,将文化传播出去。要与当地的旅游优势结合,打造文化旅游品牌,并通过5w模式更加广泛地传播出去,形成裂变传播方式,吸引广大游客前往该地旅游,拉动相关产业增长,减轻贫困。

图1 5w理论与文旅融合结合的模式图片

通过拉斯韦尔5w模式介入文旅融合形成的新型扶贫模式,可以有效地提高文化对外宣传的能力,扩大文化影响范围,提高文化影响力。同时,也会让彝族人认识到自己文化的闪光点,让更多人认识到彝族文化,了解彝族文化,喜欢彝族文化,并到彝族地区旅游。

三、案例分析

2020年是脱贫攻坚决胜的一年,但是却绝不是完全脱贫致富的一年,也不表示脱贫工作的结束,贫困农村人口靠天吃饭的传统生活方式并没有改变。因此,在这种情况下,农村人口有极大的可能因为天灾人祸再次返贫,为巩固减贫的成果、按长期目标将减贫工作继续进行下去,就需要我们继续不停地进行探索⑧。5w文旅融合模式的建立为彝族地区的经济可持续发展带去动力,不仅只在旅游业上发展经济,同时能带动相关产业的发展。

(一)太阳女

由楚雄彝族自治州民族艺术剧院2005年创作的《太阳女》是该模型的最好例子。《太阳女》创作历时三年,经过三次大修改,是民族艺术剧院倾力打造的大型歌舞作品。该作品受到人民群众的广泛喜爱,并前前后后获得不少国家级的奖项。《太阳女》尊重彝族充火的习俗、太阳图腾的崇拜等,是彝族文化的表征之一⑨。此节目让当地居民更加深刻地认识到自己本民族的优秀传统文化,通过当地媒介的电视、网络宣传和传播,该歌舞剧所拍摄的视频在彝人网上的总播放量已达到了数万次,引起了广泛的影响。彝族文化本就丰富多彩,引人注目,经过艺术化的表现,更是吸引了大量的游客到彝族地区旅游观光,带动了当地的歌舞文化的发展,拉动了旅游业经济。经过这一循环,彝族人民认识到本民族的文化可以有效地带动经济转化,增加了他们脱贫的决心。

图2 《太阳女》5w文旅模式流程图

(二)模式分析

如图2所示,彝族的文化丰富多彩,“太阳女”为彝族文化中的一部分,这一故事授权给民族艺术剧院,经过民族艺术剧院艺术化的再加工和表现,将太阳女的故事打造成一个文旅品牌,再经由传统媒介和新媒介如官网微信、微博、短视频账号、官方网站等渠道的传播,使在外的彝族人和外地人接收到这样的歌舞节目,了解到彝族的文化,对彝族文化产生兴趣,再赴彝旅游。同时,该节目在本地播放,能丰富当地居民的业余生活,增加他们减贫的决心。

四、结论

彝族的文字、节日、服装、饮食、工艺品等资源丰富,是助力文旅融合发展的重要文化资源。文旅融合扶贫虽取得了一些成果,但是也存在一些突出问题。如文旅扶贫的前提文化传播方面做得并不是很充分,导致一些地区对彝族文化不了解。宣传渠道过于单一,导致宣传范围窄,宣传力度不足。因此,导致游客对彝族文化不感兴趣,失去了到彝族地区旅游的想法,进而无法给彝族地区带去经济效益。本文的创新点就是将文旅与传播学的融合发展形成一个模式,将彝族文化对外传播以及带动旅游的路径清晰的描绘出来,能有效地明确彝族文化发展以及文旅融合的方向,带动彝族经济发展。

将5w模式与文旅融合相结合,实施有针对性的乡村旅游扶贫战略,突出优秀传统文化的社会价值,并建立区域文化旅游模式,不仅使得乡村援助政策的全面落实,而且还将有助于农村扶贫政策的全面实施。将更适合于利用贫困地区的环境资源、自然资源、文化特征和其他资源优势,提高贫困人口的总体素质,推动和帮助贫困农民发展和增加收入,提高效率,提高收入,增强村庄的自我“造血”的能力,促进美丽农村建设。

注释:

①冯健.“文旅融合”该从何处着手[J].人民论坛,2018,(32):86-87.

②刘星.适应与创造:论四川凉山彝族文化的传承路径[J].贵州民族研究,2019,40(10):100-105.

③李羚,于莫.民族地区政府扶贫中的农村市场建设思考——以四川省凉山州为例[J].经济体制改革,2010(04):113-115.

④阿呷尔金.凉山彝族自发移民反贫困效应研究[J].西昌学院学报(社会科学版),2020,32(01):48-51.

⑤阿海曲洛.西部少数民族地区教育扶贫政策绩效评估指标体系构建研究——以凉山彝族自治州美姑县为例[J].四川师范大学学报(社会科学版),2018,45(04):103-112.

⑥林晓华.文化自觉与文化适应:集体记忆理论与彝族文化的网络构建[J].民族学刊,2019,10(06):89-94+137+139.

⑦孙钰钦.新媒体时代少数民族文化传播渠道探索[J].编辑之友,2013(08):68-70.

⑧黄可.主流媒体发挥融合传播优势助力乡村扶贫[J].中国广播,2020(10):8-12.

⑨马云祥.传承·创新·发展——彝族大型风情歌舞《太阳女》的创作与探索[J].舞蹈,2010(02):62-63.