我国加快推进国际科技创新中心建设的思考与建议

2022-08-23赵璐

赵 璐

(中国科学院 科技战略咨询研究院,北京 100190)

国际科技创新中心是在全球科技创新活动中占据引领和支配地位、在全球价值网络中发挥显著增值作用的城市或地区,具有科技创新资源密集、科技创新活动活跃、科技创新能力强大、科技创新影响广泛等特征,具有科学研究、技术创新、产业驱动和文化引领等功能[1-2]。积极谋划建设全球科技创新中心,并发挥其在区域创新发展中的引领作用,已成为世界主要国家应对新一轮科技革命和产业变革、增强国家竞争力的重要举措。同时,全球科技创新资源、要素、商品与服务正越来越便捷地在全球流动,科技全球化趋势越发明显,世界科技创新中心呈现多极化特征。根据《全球科技创新中心评估报告2021》,纽约-纽瓦克、旧金山-圣何塞、伦敦、东京、巴黎、北京、波士顿、洛杉矶-圣安娜-阿纳海姆、上海、芝加哥位居前十名[3]。

2013年10月,习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时就提出,希望中关村加快向具有全球影响力的科技创新中心进军,为全国实施创新驱动发展战略发挥示范引领作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年愿景目标纲要》明确提出“支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心,建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心,支持有条件的地方建设区域科技创新中心”。全球高端生产要素和创新要素正加速向亚太板块转移,全球科技创新中心正呈现由西向东的转移趋势,我国作为亚洲第一大国和世界第二大经济大国,已具备孕育科技创新中心所需的资源丰度和市场深度。在WIPO发布的全球创新指数(2021)中,中国深圳-香港-州、北京、上海分别位居全球科技创新集群第2、3、8位[4]。

国际科技创新中心的形成、更替与转移,是科学革命、技术革命、产业变革、制度创新、经济长波等多种因素历史性演变的共同结果[5]。本文结合技术革命进程和全球科技创新中心演进、代表性全球科技创新中心发展的路径特征,把握具有全球影响力的国际科技创新中心发展的关键要素,并立足我国发展情境以及新时代国家战略要求,结合新一轮技术革命和产业变革的关键特征,提出加快推进北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心建设的举措建议。

一、历次技术革命与全球科技创新中心演进

自近代科学诞生以来,科学、技术、产业之间的联系越来越紧密。人类社会已完整经历了3次技术革命和产业变革,创新范式经历了以集中内向为特征的传统封闭式创新阶段到以外向合作为特征的开放式创新阶段,并逐渐进一步升级到以生态系统为核心的跨组织共生式创新阶段[6],其间先后出现了英国、德国、美国3个国家级的世界经济中心和科技中心,以及英国伦敦、德国柏林、美国波士顿-硅谷和纽约、日本东京等国际科技创新中心。目前,人类社会正在经历第四次技术革命,科技全球化趋势越发明显,同时全球科技创新中心已经从国家层面转移到城市区域层面,并呈现多极化特征(见图1)。

图1 技术革命进程与全球科技创新中心演进

(一)第一次技术革命与全球科技创新中心发展

第一次技术革命以18世纪出现的蒸汽机技术等新兴技术为主要标志,其发生是长期酝酿的结果,主要经历了两个阶段。第一个阶段是新思潮涌动和科学革命时期。14—17世纪欧洲开始文艺复兴运动,促使人们对传统体系提出了质疑,并引起了独立思考风潮的复兴,形成了开放的氛围,并对科学的发展采取了支持的态度,推动欧洲地区科学技术开始加速发展,且更加注重观察和科学实验,涌现了日心说、《论磁》等一系列划时代的科学研究成果。第二个阶段是技术革命和产业革命时期。大量突破性的科学发现为新技术的产生奠定了理论基础,如蒸汽机的发明建立在17世纪以来的大气压力、新的温度测量等方法和新科学仪器的基础上。进入18世纪后,焦炭炼钢、蒸汽机、轧铁机、纺纱机等划时代的技术成果开始连续涌现,并最早从纺织行业开始引发第一次工业革命,继而从农业工具、工业到新式动力与运输机械等领域彻底改变人们的生产生活方式,机械化社会开始形成。

这场以蒸汽机代替人力的工业革命在短短的几十年内,使英国由落后的农业国一跃成为世界头号工业强国,并长达半个世纪之久。一方面,英国在1660—1730年一直是世界科学中心,并且在第一次技术革命过程中,一直保持较为开放的状态,科学家、仪表技师、手工艺人、工厂主等积极互相交流,共同进行技术革新,如水力纺纱机的出现是在大量钟表匠、仪表技师的积极参与和实验设计下进行的。另一方面,英国是世界上公认的最早实行现代专利制度的国家,为第一次工业革命提供持续性制度保障。英国于1449年授予本国第一件专利。1852年颁布《专利法修正法令》,设立英国专利局,并在1624年制定《垄断法案》,成为近代专利保护制度的起点。此外,到18世纪末,大三角贸易的出口已占英国总出口额的60%,并为英国工业革命奠定了劳动力基础。伦敦有英国最大的港口,在18世纪末期已成为西方国家最大的城市,同时伦敦在工业革命之前已成为世界首要的金融中心。此后,法国、德国、美国、日本等国也纷纷加入工业革命的行列,并在19世纪末先后完成了工业革命。

(二)第二次技术革命与全球科技创新中心发展

第二次技术革命发生在19世纪中后期至20世纪初期,以电力、内燃机等新兴技术为主要标志,以石油和电力成为主要能源,人类社会由蒸汽时代进入电气时代。同时,科学与技术开始密切结合,突破性的科学发展和技术创造出现,为大规模生产提供了可能性,带动钢铁、石化、汽车、航空、造船等技术密集型新兴产业发展,涌现出电气、化学、石油等新兴工业部门,工业重心由轻纺工业转为重工业。同时,一大批新兴学科出现,如电磁理论推动无线电学、微电子学、射电天文学等学科的出现,再一次彻底改变人类社会能源结构、工业发展基础和交流模式。这次工业革命几乎同时发生在几个先进的资本主义国家,并使美国、德国快速崛起,其中,美国于1900年成为世界第一制造业大国,在1920年成为世界科学中心和世界头号经济强国;20世纪初欧洲科技和经济中心从英国转移到德国,德国成为世界第二工业强国。

19世纪末,美国从欧洲引进了大量的技术、设备和人才,同时政府开始通过科技政策介入科技活动,建立起“大科学”的科技体制,为技术革命的发展奠定了坚实基础。在19世纪中后期直到第一次世界大战前,美国基本形成了大学、工业、私人基金会、政府、学会等构成的科研机构体系。1863年,美国国会立法成立国家科学院(NAS),成为政府和科技界的主要桥梁之一,也是美国政府主动介入联邦科学活动的起始探索。同时,到19世纪末,美国建立了400多个科学学会和专业组织,并随之开始出现埃基逊实验室、贝尔实验室等企业界自建的工业实验室,奠定了美国应用研究的方向和基础。第二次世界大战前,美国形成了以大学和工业研究实验室为主体的科技创新体系,政府的支持主要集中在国家和社会需求的应用领域,同时这一体系以市场竞争机制为基础,具有高度的灵活性,强调自下而上的首创精神,为后来美国科学技术的更大发展奠定了基础。

19世纪60年代德国第二次技术革命兴起时,其第一次技术革命正处于高潮期,因此两次技术革命在德国交叉进行,更加深刻地引起工业领域的系列变革。德国科学和教育的昌盛,特别是其职业教育和技术教育以及现代大学为第二次工业革命提供了雄厚的人力资源和技术条件。在初等教育方面,德国是近代西方国家最早实行普及义务教育的国家,始于16世纪中期;在中等教育方面,17—18世纪德国采用文科中学、实科中学的形式;在高等教育方面,1694年建立了欧洲第一所新式大学——哈勒大学,并在文化教育方面不断进行改革,于19世纪70年代完成近代教育革命。同时,德国发达的铁路和内河航运网络、强大的工业实验室以及政府注重科学技术向经济的转化,都为德国工业革命提供了巨大的推力。

(三)第三次技术革命与全球科技创新中心发展

20世纪40—50年代,进入以计算机及信息技术革命为代表的第三次工业革命之后,半导体成为信息时代的“原油”。同时,知识经济产品改变人们的生产和生活方式,并且科学技术转化为直接生产力的速度明显加快,发达国家与后发展国家之间的层级水平分工逐渐取代原有的等级垂直型分工,金融资本急剧扩张并加速在全球流动,跨地区、跨国家的技术合作与协同创新成为高科技产业发展的重要方式。这次技术革命从美国开始,并影响全世界。

《拜杜法案》(1980 Bayh-Dole Act)是美国从“制造经济”转向“知识经济”的标志,开启了美国高校科技成果转化制度的变革,使私人部门享有联邦资助科研成果的专利权成为可能,为政府、科研机构、产业界三方合作共同致力于政府资助研发成果的商业运用提供了有效的制度激励,对美国的创新发展起到了很大的撬动作用。同时,美国能源部在二战和冷战期间陆续成立了17家国家实验室,以服务国家战略规划、开展前沿基础研究和高新技术转移为使命,是连接学术界和工业界的重要桥梁,在美国国家创新体系中具有不可替代的战略地位。此外,21世纪以来,美国政府把创新生态系统看作实现全民创新和提升国家竞争力的关键所在,美国政府2009年首次发布“美国创新战略”,要求促进区域创新集群发展[7],2011年更新“美国创新战略”,将先进制造技术的突破纳入国家创新战略并公布了区域创新集群计划[8],2015年发布新版“美国创新战略”,首次提出创新生态环境的理念并公布了维持创新生态系统的6个关键要素[9]。在此期间,美国发达的航空运输网和成本低廉的公路运输网促进经济要素在全国充分流动,并在全国形成合理的产业分工,在区域形成高效的产业集聚,例如纽约成为全球性的国际金融中心,波士顿地区生物产业高度集聚,硅谷地区IT和TMT产业高度集聚。特别是美国加州牢牢把握本次技术革命和产业变革的机遇,半导体产业突破式崛起,硅谷跃迁成为世界高新技术创新和发展的中心。

二、代表性全球科技创新中心发展的路径特征

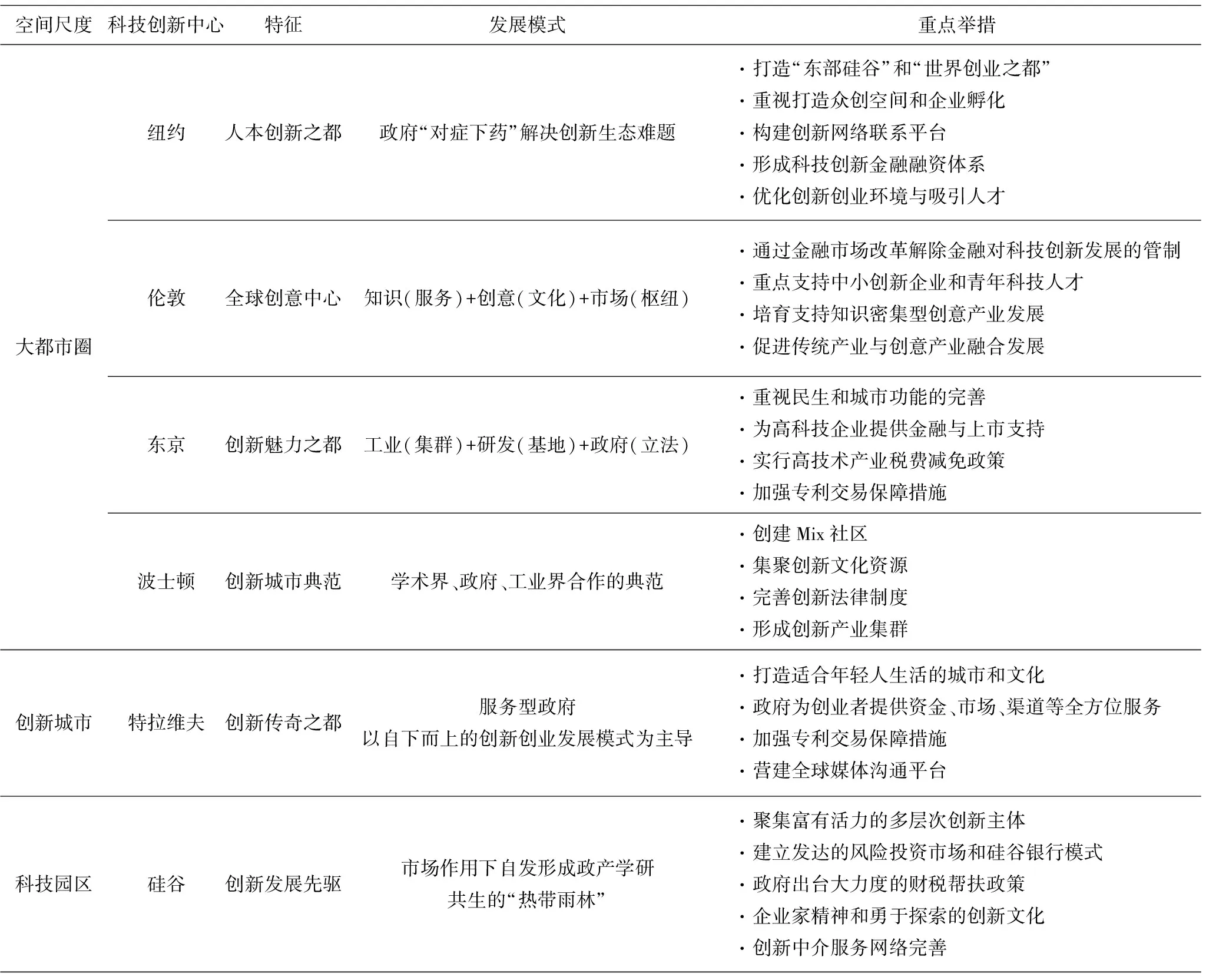

全球科技创新中心包括大都市圈、创新型城市和科技园区等不同的空间尺度,例如,伦敦、东京、纽约等是大都市圈型科技创新中心的代表,特拉维夫是创新型城市的代表,硅谷是世界范围内最成功的园区型科技创新中心(见图1和表1)。综观前述全球国际科技创新中心发展历程,其路径特征可总结为5个方面。

(一)政府制定创新战略规划,发挥市场作用构建创新生态系统

制定科学的创新战略规划,构建由创新环境、创新人才、创新产业、创新制度体系组成的创新生态体系,是全球科技创新中心形成及成功发展与良好治理的前提条件。其中,政府的职责之一是维护和创造创新的环境,其在创新生态系统中首先是一个制度供给者,并随着规章制度的健全逐渐转变为服务提供者。

例如,日本东京根据国家科技发展战略的调整升级、民生发展等需求制订阶段性的科学技术基本计划,促进科技发展和经济社会发展,并明确政府作为科技创新的规划者、科研活动与成果应用的组织者、科学普及的主导者“三位一体”的角色。美国纽约以科技创新促城市战略转型,打造“东部硅谷”和“新技术之都”,打造创新创业氛围、便捷的市场邻近优势、综合的创新服务环境等城市创新生态环境,保障城市创新活动集聚和发展。英国伦敦打造科技与金融互补发展的多元化创新中心,形成“知识(服务)+创意(文化)+市场(枢纽)”的发展模式,大力开展青年展望项目和教学公司项目,并启动“天狼星计划”,吸引更多优秀国际人才。以色列特拉维夫以自下而上的创新创业发展模式为主导,被誉为“欧洲创新领导者”“仅次于硅谷的创业圣地”,其服务型政府鼓励创新并致力于为创新提供资金、市场、渠道等方面的支持。例如,以色列创新局是为初创公司项目早期提供资金和平台的政府机构,同时设立了多个孵化器和加速器。

(二)以优势产业为主导,多元化创新主体形成产学研合作网络

随着当前科技革命和产业变革对全球创新版图和经济结构的重构,跨领域、跨区域的协同创新更加灵活,非地域集聚式集群化、跨行业交叉式融合化成为高新技术产业发展的重要趋势,网络化协同发展成为产业组织和创新组织变革的新方向[10]。政府、企业、科研院所、大学、新型研发机构等多元化创新主体协同合作的区域化创新集群为全球经济时代的创新提供了绝佳载体[11-12],成为美国、德国、日本等国家提升国家竞争力和创新能力的区域根基[13-14]。其中,联盟组织和集群组织等网络化协作组织是产业生态和产业集群的“粘合剂”,为构建集群内部以及“超越集群”的合作网络提供体制保障。

表1 代表性全球科技创新中心的发展模式和重点举措

资料来源:笔者整理

例如,硅谷是市场作用下自发形成产学研创新合作“热带雨林”的成功范例,其围绕IT和TMT主导产业建立了以高校为核心的产学研结合方式,风险投资网络、专业技术网络、非正式社交网络等关系网络是硅谷科技创新的关键,同时,旧金山湾区聚集了美国航空航天局埃姆斯研究中心、能源部劳伦斯国家实验室、斯坦福直线加速器中心、农业部西部地区研究中心等国家实验室。此外,纽约政府与企业合力打造纽约市“科技人才管道”计划,促进企业与高校间定向合作关系链条形成,并通过信息基础设施的大力建设和改造数字纽约平台的建设构建创新网络联系平台。伦敦关注企业创新在构建创新型城市中所起的作用,特别是建立“知识天使”创新指导网络,重点扶持中小型企业,并加强区域创新体系建设,建立学校-产业-研究所自建的有效创新平台和运作机制,通过“伦敦技术网络”将世界各地的公司和伦敦各大学的技术专家联系起来。东京采取“工业(集群)+研发(基地)+政府(立法)”发展模式,通过对高新技术企业的多种减免税收政策、金融信贷支持等产业政策,积极培育官产学研一体的科技创新体系。

(三)生产性服务业和金融支撑体系发达,推动创新型企业集聚

全球科技创新中心的标志性特征之一是其创新生态系统中拥有一批世界级企业并形成强大的创新企业集群。同时,除科技企业之外,从事研发设计、检测认证、知识产权、创业孵化、市场推广、科技金融等各类科技服务的企业聚集,在推动科技成果转化、加速高新技术产业发展等方面充分发挥“粘合剂”作用,也是各国全球科技创新中心的显著特征之一。

例如,纽约科技创新中心的形成在很大程度上得益于纽约的金融中心优势,其建立了以资本市场为主导、多种融资方式并存的科技创新金融支撑体系,拥有辉瑞制药、IBM、百事公司、万事达等世界级企业。风险投资是硅谷高科技企业成长的发动机,硅谷年均风险投资额占美国的近1/4,天使投资额占整个加州的87%,旧金山—硅谷地区集聚了英特尔、苹果、甲骨文、脸书、谷歌等众多全球顶级的创新型企业。英国政府启动的“天狼星计划”为创业者提供创业资金与培训资源,硅谷银行在东伦敦开设分行,谷歌欧洲风险投资公司入驻伦敦科技城等,伦敦不仅拥有阿斯利康、葛兰素史克、巴克莱银行等世界级企业,同时伦敦科技城已成为小型快速成长的数字技术公司在欧洲最大的集聚地之一。东京是高度内生型的全球科创中心,拥有本田、索尼、佳能、东芝、三菱电气、富士通、日本电气等世界级企业,本土企业是其科技创新的主力,外资及公共研发依存度均不足1%。特拉维夫是世界上风险投资最为密集的地区之一,大多数进入以色列的国际银行和风险投资公司都将总部设在特拉维夫,同时也是世界上初创公司密集度最高的城市之一,每平方千米就有13家初创公司。

(四)国际大都市与科创园区融合,打造一体化的空间创新系统

以信息技术革命、知识经济和全球化大市场为基础的新经济时代,加速加强了知识、技术、人才、资金等生产要素的时空交换,要素组织空间逐渐成为流动空间,区域创新系统不断扩展为超越地域限制的空间创新系统。强大的公共部门和完备的城市功能为创新资源的紧密联系创造了优越条件,从而为营商成本高昂的国际化大都市塑造有竞争力的创新生态系统打下良好基础。

2008年金融危机和2009年欧债危机后,以金融资本为核心驱动力的全球城市发展模式出现了难以为继的现象,而柏林等由于一直注重实体经济的发展,成功抵御了金融危机[15]。在此背景下,纽约、伦敦等开始强化塑造其创新中心功能。例如,纽约加快建设适应创新经济发展的城市基础设施、设立基金支持科技企业成长,并积极与高校科技企业保持联系;伦敦推出“伦敦科技城发展计划”,旨在将包括奥林匹克公园在内的东伦敦建造成高科技产业中心,且伦敦科技城和伦敦金融城毗邻。同时,随着互联网技术的快速发展,纽约“硅巷”、洛杉矶“硅滩”等以移动信息技术企业群所组成的无边界的虚拟园区[16],具有独特的创业生态系统,高度集聚了大量多元化的初创企业,并快速涌现出大量的独角兽企业,已成为新经济时代下产业组织的新模式新形态。其中,“硅巷”新创公司以广告、新媒体、金融科技等领域为主,被誉为继硅谷之后美国发展最快的信息技术中心地带。

无论从纽约通过以政府提供土地的方式吸引世界顶级高校和研究机构建立科技园区,还是伦敦计划建设“东伦敦科学城”并将其打造成全球科技创新技术的交流中心,都希望其形成一个国际大都市与创新街区、科技创新园区等紧密融合的一体化空间创新系统。科技园区提供科研成果基础,都市承载产业动态、市场信息、融资配套以及人才流转,既为科技创新输血、造血、活血,同时也为提升城市能级分享其经济社会效益。

(五)深度嵌入全球创新和经贸网络,具备全球资源的配置能力

系统集成创新模式和网络创新模式进一步促进区域创新系统向全球范围扩展,形成包含一系列连续或离散的联系全球—地方互动网络,将全球—全国—地方之间的垂直尺度立体化[17]。在全球化和信息化时代,国际科技创新中心首先应具备全球创新资源的链接能力和配置能力,通过全球创新网络通道不断吸纳外部要素和资源并对外输出资源和影响,产生超越国界的集聚能力和辐射能力。

伦敦、纽约、东京等在全球城市网络体系、全球创新网络、全球经济贸易网络中的重要枢纽节点作用,和重要支撑点作用有力助推了其国际科技创新中心建设与发展的步伐。例如,当今世界城市网络结构中,存在美国主导的全球化进程、北大西洋主导的全球化进程,并在这两个过程中出现了纽约—伦敦轴心。纽约、伦敦推进国际大都市科技创新与金融双中心建设,根据英国智库Z/Yen集团与中国(深圳)综合开发研究院共同编制的第26期全球金融中心指数报告(GFCI 26),纽约和伦敦在全球金融中心中排名前两位[18],其中,纽约在两次世界大战期间随着美国经济实力的膨胀和美元货币的霸主地位,由国内金融中心发展成为国际金融中心,目前是世界最大的长期资本借贷市场,其股票交易额居世界首位;伦敦作为全球城市,处于世界城市网络与全球金融网络的核心位置,并作为欧洲货币中心发挥着极为重要的作用。此外,东京集聚了全日本30%以上的银行总部、50%的超过100亿日元的大公司总部,具备国际金融中心和世界产业中心功能。

三、加快推进我国国际科技创新中心建设的举措建议

目前在新一轮科技革命和产业变革的浪潮下,在经济全球化、世界经济重心与产业布局深刻调整的环境中,在人类社会知识加速积累和快速扁平化扩散的条件下,全球科技创新呈现多点突破、互动创新、跨界变革、边际演进的特征,全球产业变革已在深入推进数字化、绿色低碳、服务化的三大转型。国际科技创新中心的形成与发展是一项复杂的系统工程[19-21],既强调科技创新要素在本区域内的高度集聚,同时也强调在全国范围和全球范围对科技创新要素的高效配置。人才高度集聚、知识经济繁荣、风险投资充裕、创新中介发达、创新企业集群化发展、嵌入全球创新网络等是纽约、伦敦、东京、硅谷等国际科技创新中心建设与发展的共性特征。结合新一轮科技革命和产业变革的特征以及代表性全球科技创新中心发展的路径特征,立足我国情境和新时代国家战略要求,建议通过以下5个方面的举措,加快推进我国北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心建设。

(一)打造集聚创新资源的强磁场

人才资源是推动科学发展的第一资源。聚焦人才的高水平化、国际化和集群化,突出市场导向,发挥用才主体的聚才能动性,构建靶向引才和柔性引才模式。构建有利于企业家参与创新要素集聚的制度机制,加快培养造就一批既通科技又懂市场的企业家队伍。以建链、强链、延链、补链为导向,大力培养引领产业向价值链高端提升的生产性服务人才。开展产教融合人才培养示范,支持创建集科研、教学、培训、交流于一体的国家级技能人才综合发展基地,加快集聚产业发展需要的高技能人才。布局建设高水平人才集聚平台,支持推动国际一流组织、实验室、科技组织等在北京、上海、粤港澳大湾区设立分支机构或合作共建研发机构。强化国际通行的人才创新创业机制,运用联合引才、就地用才、离岸创新等方式共享全球智力资源。支持开展技术移民试点,为国际高层次人才提供政策咨询、法律援助、语言文化培训等社会融入服务。

(二)融入全球科技创新和经贸网络

我国要积极参与双边和多边国际技术贸易、数字经济规则改革和制定,提高国际话语权。主动布局新兴产业全球产业链,积极建设面向新兴产业治理的国际合作平台。依托北京、上海、粤港澳大湾区的国家先进制造业集群、战略性新兴产业集群等,开展以集群为中心的全球技术创新合作[22],建立全球技术合作网络。加快提高北京、上海、广州作为国家中心城市在全球城市网络体系中的能级,全面提升海港、高铁、空港枢纽经济区开放能力,建设综合性国际化枢纽城市,深度嵌入全球经济贸易网络。继续提升京沪深之间的联系,提升三大国际科技创新中心之间的连通性和相互依赖性水平,同时,通过各类基础设施建设,不断强化节点化、等级制、跨区域流动的城市网络架构,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域内部,打造多形态多层次的创新空间结构,共同支撑形成国内国际双循环新发展格局[23]。

(三)形成科技创新金融支撑体系

持续推进人民币国际化,依托北京、上海、深圳三大国家金融中心和香港国际金融中心,加快建设在岸国际金融中心与离岸国际金融中心[24],打造全球金融网络枢纽和节点,共同打造亚太地区的国际金融中心。其中,北京作为监管机构集聚的金融中枢,是国家金融管理中心,上海是全国性证券交易市场所在地,深圳是全球金融中心城市,香港是国际金融中心和全球最大的离岸人民币中心。建立适应创新链需求的科技创新金融支撑体系,统筹运用“投、贷、债、补”等金融工具,形成多层次多主体多渠道的金融支持格局。增强科创板对科创企业的制度包容性,加快股权市场和风险投资发展,适当放宽对银行业参与股权融资的限制。完善金融科技基本规则体系,引导新技术在金融领域的正确、有效使用。创新金融服务贸易产品,研发高技术含量的金融服务贸易平台,发展国际结算、国际筹资和国际信贷等业务,适时增设和提升金融服务海外分支机构。

(四)提升生产性服务业发展层级

充分发挥从事研发设计、检验检测认证、知识产权、创业孵化、市场推广等各类科技服务型企业的“粘合剂”作用,推动科技成果转化,加速高新技术产业发展。充分运用云计算、大数据、人工智能等技术,加大生产性服务业数字化、信息化、智慧化建设力度,促进工业制造资源和数据集成共享,促进服务贸易技术创新、模式创新和业态创新。围绕中试验证和成果转化、创新链与产业链交融、科技企业培育、生产性服务体系构建等重点,依托现有国家先进制造业集群、战略性新兴产业集群及国家级开发区和产业园区,构建开放、协同、高效的平台载体,聚集研发、制造、销售各产业环节,构建区域服务体系,将生产性服务环节的隐性技术和知识转化为制造环节的显性知识和生产力。

(五)强化科技创新源头供给能力

聚焦地标产业及世界前沿技术领域,规划布局国家实验室、大科学装置和高等级研究机构等原始创新和产业创新平台,其中,上海推进集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业,北京以新一代信息技术、生物医药、关键新材料等为主导产业,建设成为全球数字经济标杆城市,粤港澳大湾区主要以新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等为主导产业。统筹协调国际科技创新中心、综合性国家科学中心、产业创新中心、技术创新中心、制造业创新中心、国家实验室、国家重点实验室等布局,形成以科技和产业深度融合为特征的创新集群和创新策源地体系,构建开放型融合发展的区域协同创新共同体,形成开放互通、布局合理的区域创新体系。在北京、上海、粤港澳大湾区形成具有全球影响力的战略性新兴产业基地,围绕关键共性技术、卡脖子技术、前瞻性技术等,强化战略性新兴产业重点领域基础研究和源头创新能力[8]。