武汉市精神分裂症住院患者的医保补偿及公平性研究

2022-08-23林坤河吴文琪

刘 宵,林坤河,吴文琪,项 莉

华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,湖北武汉,430030

随着社会与经济发展,精神疾病的患病率不断提高,成为我国一项重要的公共卫生问题与社会问题,精神疾病经济负担位于我国疾病经济负担首位。精神分裂症是患病率最高的重性精神疾病,目前已经被纳入重特大疾病范畴。精神分裂症患者主要依靠药物治疗和住院管理,具有住院时间长、耗费大等特点,因无力承担长期治疗费用而中断治疗成为患者病情复发、致残的主要原因。为保障精神分裂症患者及时获得必要的医疗服务,减轻患者医疗费用负担,亟需加强精神分裂症患者医保就医管理,探索适合精神分裂症患者的补偿政策。目前我国精神分裂症门诊已被纳入门诊特殊疾病统筹,而住院则仍然与普通疾病享受一致的基本医疗保险补偿政策。

美国哲学家罗尔斯提出并系统阐述了公平正义理论,主要包括两个原则:一是所有人都享有同样的自由和权利;二是获得最大利益的群体必须是处于最不利地位的人[1]。健康公平是指具有不同社会优劣势的群体之间健康水平没有系统差异,其中重要的一点是卫生服务利用公平,即卫生服务利用不受支付能力等影响,需要服务的人可以在没有经济负担的情况下利用服务[2]。根据罗尔斯公平正义理论的两个原则及健康公平的概念,本研究的公平性概念为不同医保类型的精神分裂症患者有相同的机会获得医疗服务,且医保补偿政策应该倾向于疾病负担更重、经济水平更差的精神分裂症患者。

目前我国已经逐步实现新型农村合作医疗与城镇居民基本医疗保险制度并轨,但是城乡居民基本医疗保险(以下简称“居民医保”)与城镇职工基本医疗保险(以下简称“职工医保”)补偿政策仍然存在较大差异,不同医保覆盖人群间的医疗保障水平与补偿效果之间仍存在公平性问题。目前我国针对职工医保与居民医保的研究多停留在宏观理论分析,针对基本医疗保险对重特大疾病补偿的实证研究相对较少。本研究以武汉市不同医保制度下精神分裂症患者的住院费用及补偿数据为切入点,展开对精神分裂症住院补偿及不同医保住院补偿公平性的探讨,为完善医保住院补偿政策以及提升医保公平性提出建议。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

从武汉市医保数据库中选取2018年居民医保与职工医保精神分裂症住院患者的费用明细及补偿数据,主要包括患者基本信息、机构流向、住院总费用、医疗保险基金支付金额、患者自付费用、乙类项目费用等。

1.2 研究方法

1.2.2 患者费用负担相关计算方法。①自付费用=住院总费用-医保基金统筹支付费用;②政策范围外个人自付费用是指使用医疗保险报销目录外的药品、材料、诊疗项目所产生的费用。

1.2.3 倾向性评分匹配法。该方法可以控制混杂因素,均衡职工医保与居民医保在年龄、性别、精神分裂症疾病分型等方面的差异,从而更真实地展示由医保类型造成的精神分裂症住院费用及补偿差异。

1.3 统计学方法

运用SPSS 24.0中的倾向性评分匹配法将职工医保与居民医保精神分裂症住院患者以年龄、性别和疾病类型为控制变量进行匹配,容差为0.001。采用描述性统计和Mann-WhitneyU检验分析两种医保制度下精神分裂症住院患者的卫生服务利用及费用差异,P<0.05则差异有统计学意义。

2 结果

2.1 倾向性评分匹配前后人群特征比较

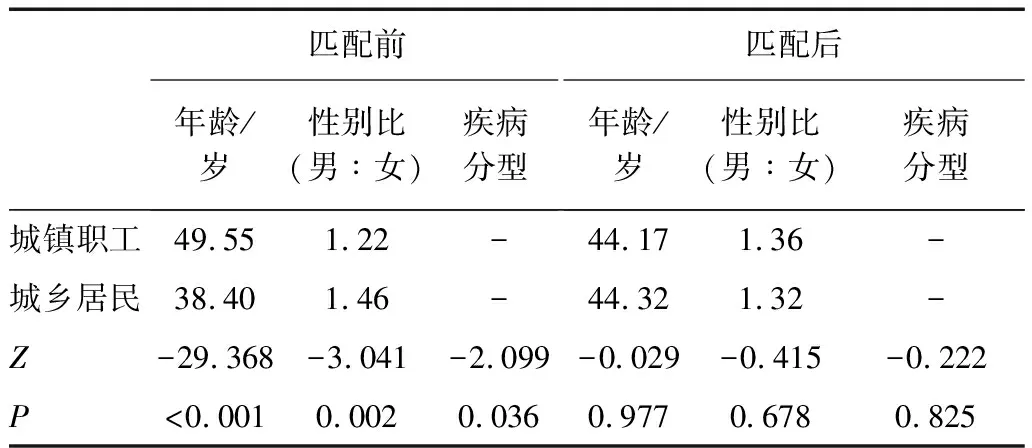

倾向性评分匹配前职工医保与居民医保精神分裂症住院患者分别为2409人、2482人,匹配后得到职工医保与居民医保精神分裂症住院患者各1432人。匹配前两种医保精神分裂症患者在年龄、性别构成、疾病分型构成方面存在显著差异(P<0.05),如果简单比较两种医保患者的卫生服务利用及住院费用补偿,会受人口学特征影响,不能直接说明由医保覆盖差异导致的补偿效果差异。倾向性评分匹配后两种医保精神分裂症住院患者在年龄(P=0.977)、性别构成(P=0.678)、疾病分型构成(P=0.825)均无统计学差异。见表1。

2.2 武汉市精神分裂症不同医保政策补偿情况

武汉市医保政策并没有对精神分裂症住院患者进行倾斜,2018年武汉市职工医保与居民医保对精神分裂症患者的住院补偿政策相同之处是乙类项目个人先自付10%后按相应比例报销;对于一个保险年度内两次及以上住院的患者,两种医保均执行住院起付标准减半的政策;此外两种医保均采用统一的三大目录和定点医疗机构。武汉市于2015年展开精神障碍患者社区康复工作,新建“阳光驿站”社区康复中心,实施长效针剂活动,但是目前社区康复并未被纳入基本医疗保险补偿范畴。

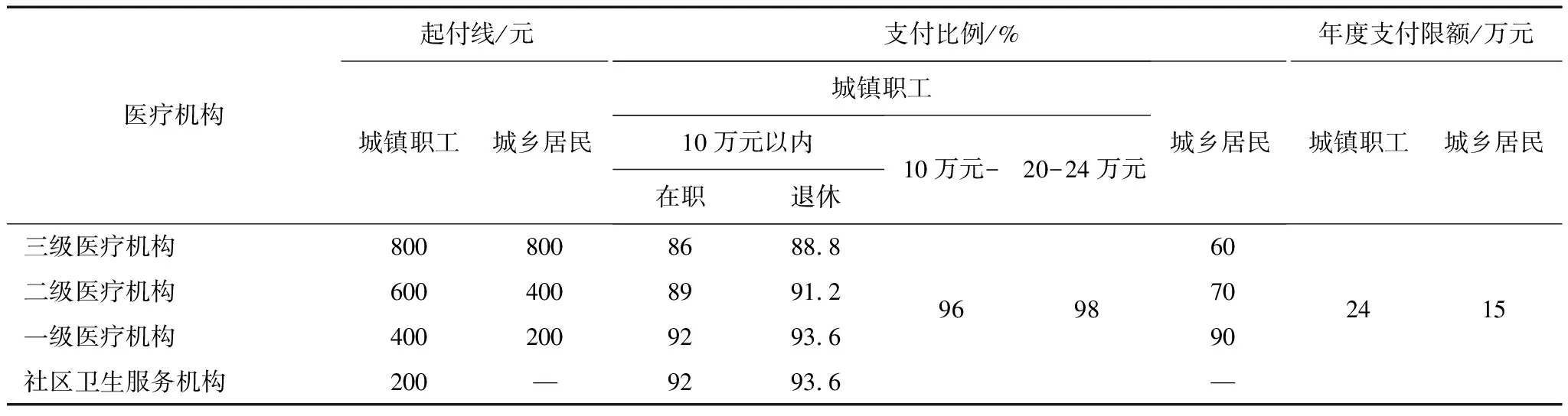

职工医保在各级医疗机构政策报销比例均比居民医保高,且随着医疗机构级别升高,报销比例的差距逐渐拉大。在一级医疗机构中职工医保比居民医保报销比例高2%,在二级医疗机构中职工医保比居民医保报销比例高19%,在三级医疗机构中职工医保比居民医保报销比例高26%。两种医保政策对精神分裂症患者的住院补偿差异见表2。

表1 匹配前后不同医保患者人口学特征

2.3 卫生服务利用情况

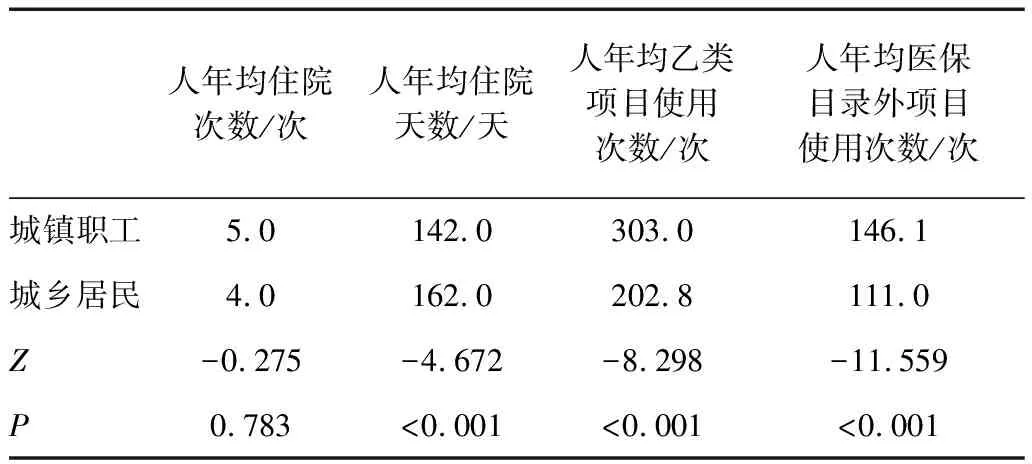

2.3.1 不同医保精神分裂症患者住院服务利用情况。职工医保患者的人年均住院天数比居民医保患者少20天(P<0.001),职工医保患者对乙类项目和自费项目的人年均使用次数均高于居民医保患者(P<0.001)。职工医保患者与居民医保患者人年均住院次数差异没有统计学意义(P=0.783)。职工医保与居民医保年均住院次数大于5次的患者比例分别为30.8%、28.4%。两种医保精神分裂症住院患者的卫生服务利用具体情况见表3。

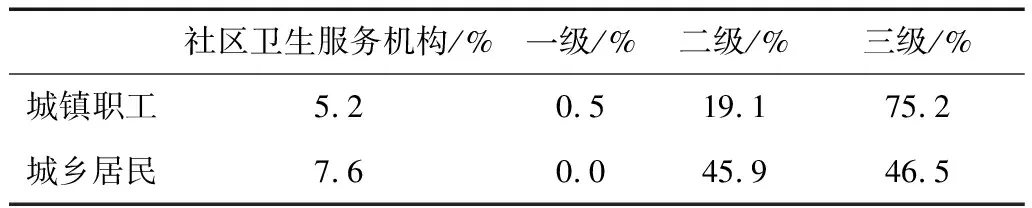

2.3.2 不同医保精神分裂症患者住院机构流向。两种医保精神分裂症住院患者均较多流向三级医疗机构,较少流向基层医疗机构,且职工医保流向三级医疗机构的比例更高。职工医保患者流向三级医疗机构的比例为75.2%,居民医保患者流向三级医疗机构的比例为46.5%(P<0.001)。两种医保制度下精神分裂症患者住院机构流向见表4。

2.4 实际住院费用及补偿情况

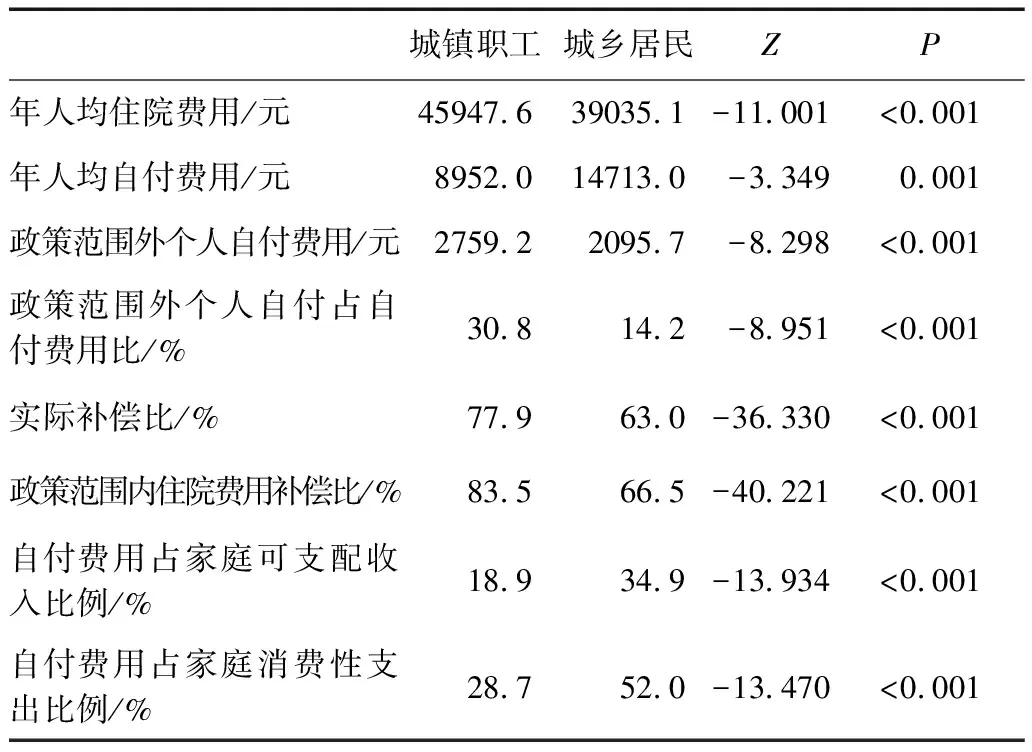

2.4.1 不同医保精神分裂症住院患者费用及补偿情况。职工医保精神分裂症患者人年均住院总费用比居民医保高6912.5元,职工医保人年均自付费用比居民医保低5761.0元。职工医保与居民医保精神分裂症患者的住院实际补偿比分别为77.9%、63.0%,职工医保患者的实际补偿比相较于居民医保患者高14.9%。职工医保与居民医保精神分裂症患者的政策范围内住院补偿比分别为83.5%、66.5%。职工医保的政策范围外个人自付占自付费用比例为30.8%,比居民医保患者高16.6%。两种医保精神分裂症住院患者的费用及补偿差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

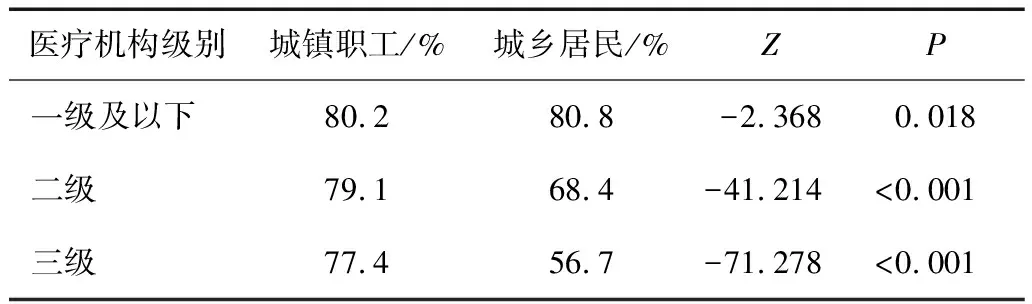

2.4.2 不同级别机构中精神分裂症住院患者实际补偿比。两种医保精神分裂症住院患者的实际补偿比均随机构级别升高而降低,且居民医保患者的实际补偿比降低幅度更大。职工医保患者在一级及以下医疗机构的实际补偿比比居民医保患者低0.6%,职工医保在二、三级医疗机构的实际补偿比分别比居民医保高10.7%、20.7%,且差异均有统计学意义(P<0.05)。见表6。

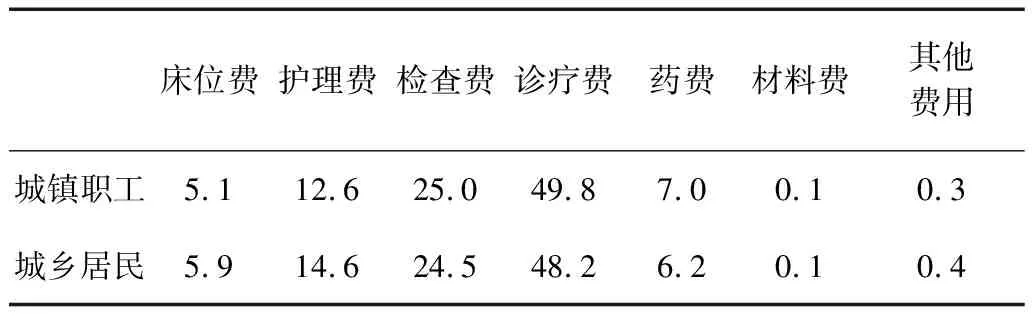

2.4.3 不同医保住院费用结构。两种医保精神分裂症住院费用结构中诊疗费占比均最高,职工医保与居民医保诊疗费占比分别为49.8%、48.2%;药费占比较低,职工医保与居民医保药费占比分别为 7.0%、6.2%。费用结构具体见表7。

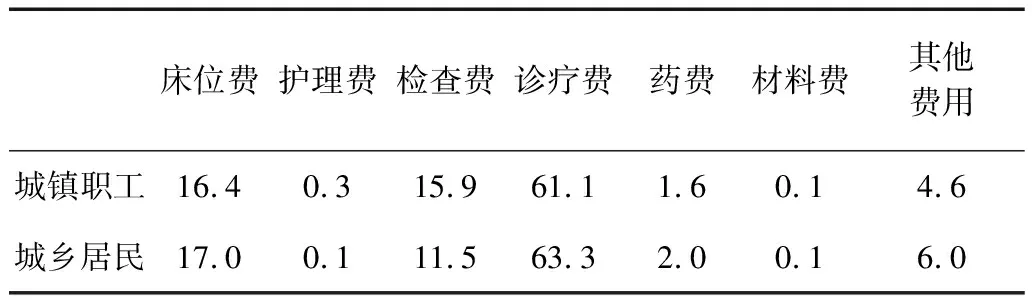

职工医保与居民医保精神分裂症住院患者政策范围外个人自付中的诊疗费占比分别高达61.1%、63.3%,而政策范围外个人自付中的药品费用占比则较低,职工医保与居民医保分别为1.6%、2.0%。见表8。

表2 武汉市不同医保住院补偿差异

表3 不同医保精神分裂症患者住院服务利用情况

表4 不同医保精神分裂症患者住院机构流向

表5 不同医保精神分裂症住院患者费用及补偿情况

表6 不同医保精神分裂症住院患者在各级医疗机构的实际补偿比

表7 不同医保精神分裂症住院患者费用结构(%)

表8 不同医保精神分裂症住院患者政策范围外个人自付费用结构(%)

3 讨论

3.1 精神分裂症住院患者疾病负担较重,实际补偿水平仍然不足

职工医保、居民医保精神分裂症住院患者的个人自付分别达到8952.0元、14713.0元,家庭现金支付的医疗卫生费用占家庭总消费性支出的比例超过一定的界定标准则认为发生灾难性卫生支出,我国大部分研究将标准设为40%[3]。居民医保人年均自付费用占家庭消费支出比例为52.0%,居民医保精神分裂症住院患者家庭极易发生灾难性卫生支出。而职工医保这一比例也达到28.7%,虽然职工医保患者尚未达到40%,但是本研究用于计算这一比例所采用的家庭消费支出为全市平均水平,对于疾病经济负担较重的精神分裂症患者的家庭消费支出可能低于一般家庭,所以职工医保精神分裂症患者家庭发生灾难性卫生支出仍有较大可能。此外,有研究表明,精神分裂症的间接疾病经济负担远高于直接疾病经济负担[4],且本研究展示的仅为住院费用,尚未将患者门诊产生的费用一并纳入,综合看来两种医保下精神分裂症住院患者的疾病经济负担均较重,精神分裂症住院患者的实际补偿水平仍然不足。

3.2 患者就医层级较高降低了精神分裂症住院患者实际补偿水平

两种医保精神分裂症住院患者均较多流向高等级医疗机构,这可能与精神分裂症住院治疗具有较高的专科要求有关,无论是初发患者的临床诊断、急性期患者的护理治疗,还是病情稳定的患者的康复治疗,都要求医务人员要有较强的专业知识背景,要求医疗机构必须有完善的硬件设施,这对医疗机构及医务人员要求较高[5],低层级医疗机构难以达到要求,导致精神分裂症住院患者大量流向服务能力较强的三级医疗机构。此外,住院定点医疗机构中较有代表性和影响力的机构如武汉市精神卫生中心、武汉市第二精神病医院等均为三级医疗机构,这也一定程度上导致患者住院流向偏高。随着住院医疗机构级别升高,起付线升高,报销比例降低,实际补偿水平下降。而且居民医保患者的实际补偿水平随医疗机构级别升高而降低的幅度显著大于职工医保患者,这与居民医保政策报销比例随机构级别升高而下降的幅度较大有关。医保报销比例随机构级别升高而降低的初衷是通过政策杠杆引导患者合理就医,实现分级诊疗,但是精神分裂症疾病的诊疗专科特性导致其不得不选择高层级医疗机构就医,导致实际补偿水平不足,住院机构级别越高报销比例越低的政策设置一定程度上并不适用于精神分裂症这类特殊、重症疾病。

3.3 医保目录覆盖范围不足制约了精神分裂症住院患者实际补偿水平

两种医保精神分裂症住院患者的政策范围外个人自付费用较高,反映出精神分裂症住院患者目录外项目使用较多,医保目录覆盖不足。精神分裂症药费占比相对较低,治疗费占比较高,这与以往研究结果一致[6]。提示我们降低精神分裂症患者治疗费用自付比例是提升患者实际补偿水平的关键。精神分裂症住院患者政策范围外个人自付费用中诊疗费占比显著高于药品费占比,相比于药品目录,精神分裂症的医保诊疗目录覆盖范围更有限。

精神分裂症治疗药物及治疗方法更新换代快,但是医保目录更新相对滞后,医保目录覆盖范围不足,部分临床效果较好、成本效益较高的药物及治疗方法未被纳入医保目录,导致患者在住院治疗过程中使用相关服务的实际补偿水平受到制约。此外这也易导致部分经济水平较差的精神分裂症患者减少此类服务的使用,间接导致病情恢复延缓、住院床日增加、健康水平下降等后果。田孝、纪建军等人还在研究中指出精神分裂症专科治疗过程中的床位费、会诊费、取暖费等常规服务项目未被纳入医保目录,一定程度上制约了实际补偿水平,加重精神分裂症患者疾病经济负担[7-8]。

3.4 不同医保制度下精神分裂症患者住院补偿存在不公平现象

职工医保患者的实际补偿比比居民医保患者高14.9%,两种医保的住院补偿水平差距较大。同时,职工医保却更多选择三级医疗卫生机构和目录外费用,而这些服务的政策报销比例更低,也就是说两种医保的实际补偿比差异一定程度上由于服务利用差异被低估了,如果将机构流向和医保目录项目使用情况进行统一,那么两种医保患者的住院补偿差异将更大。居民医保患者人年均自付费用占家庭可支配收入比例比职工医保患者高16.0%,平均家庭收入更高的职工医保患者在享受更昂贵、质量更好、更安全的医疗卫生服务的同时享受了更高的医保补偿水平,这与罗尔斯的公平正义理论的两个原则均相违背。这主要是因为我国医保补偿待遇与筹资挂钩,所以筹资水平较高的职工医保补偿水平更高,但是从纵向公平的角度来讲,筹资公平应采取累进制,即收入水平越高其筹资水平应该更高,而待遇公平更多应采取累退制,即收入水平越低的人群补偿水平应该更高,目前的待遇与筹资挂钩,职工医保政策报销比例显著高于居民医保,待遇保障缺乏纵向公平性。

4 建议

4.1 加大精神分裂症患者住院补偿力度

在医疗保险和就医管理中,针对精神分裂症的疾病特点和疾病经济负担采取相应的制度和管理措施对于真正减轻住院患者经济负担、提高服务可及性十分关键。医保报销政策应该“因病制宜”,提高高层级医疗机构中精神分裂症报销比例,可以考虑把精神分裂症患者政策报销比按照比实际就医机构低一个层级的报销比例执行,提高实际补偿水平。此外可对精神分裂症住院采取适当的政策倾斜,如适当降低或取消起付标准,提升补偿比等[9]。

4.2 完善医保目录

逐步建立医保目录动态调整机制,对医保目录内的抗精神病药物及治疗方法使用情况进行监测,及时更新医保目录,调出临床上逐渐淘汰的药物及方法,为新型药物及方法腾出空间,保障医保基金运行可持续。精神分裂症费用结构的特殊性提示我们降低精神分裂症住院费用的关键不仅是降低药费,还要同时降低特殊治疗费用、康复费用等。因此可以考虑将临床效果较好、使用频率较高的特殊治疗方法及部分康复项目逐步纳入医保目录。美国精神分裂症患者结果研究小组指南建议精神分裂症患者的健康保险应该为正在进行的心理治疗以及参与康复的治疗计划付费[10]。提示我们医保目录应适当关口前移,逐步将预防精神疾病加重的治疗措施、药物等方面纳入医保措施,减少精神疾病发生发展。

4.3 引导社区康复

精神疾病患者的康复与治疗的有效综合有利于严重精神障碍患者功能恢复和生活质量提升。社区康复可以有效减少精神疾病患者不必要的住院时长,降低住院费用。但是目前精神疾病的社区康复存在经费不足、人力资源匮乏等问题,不利于引导精神分裂症患者进行社区康复[11]。因此应加大投入,加强精神疾病社区康复基础设施和人才队伍建设提高社区康复水平,逐步完善社区康复保障制度,通过医保政策倾斜引导精神分裂症患者康复向社区防治转化,改变精神分裂症患者长期住院的模式,减轻患者住院费用负担,缩小不同医疗保险补偿差距。

4.4 缩小不同医保制度的补偿水平差异

降低不同医保制度间的政策补偿差异是降低不同医保覆盖人群医保补偿效果、实现受益公平的关键,其根本在于逐步提高居民医保的筹资水平,进而提升居民医保补偿水平减少两制度间的补偿差距。此外可以考虑提升居民医保在高层级医疗机构的政策报销比例,适当降低不同级别医保补偿差异,确保部分需要接受高层级机构住院治疗的患者得到有效补偿,降低居民医保与职工医保在大病患者中的补偿差距。同时可以参考湛江市的做法,用居民医保的部分保险费用购买商业保险公司的大额补充保险,实现第三方协同管理,提高居民医保的补偿水平,降低两种医保的补偿差距;或者借鉴东莞市的做法,将职工医保与居民医保制度并轨,统一补偿政策及保障水平[12]。