湿地筑院

——宁波杭州湾新区滨海小学

2022-08-23朱睿吴震陵徐荪

朱睿,吴震陵,徐荪

进入21 世纪后,人们越发清晰地认识到校园建设不应仅仅满足建筑师个人艺术旨趣和偶尔灵光一现的构图表达,更应充分重视使用者们的经验审美标准、行为心理要求和“潜在功能”要求,不局限于孤立地处理建筑本身,而是扩大行为处理与之有关的总体环境[1],促进孩子们成长生活的全面发展。这不仅能提高孩子们的心智技能,还能促进其社交能力和身体素质的不断发展。教师、伙伴和环境共同构成了孩子们的教育者。“用户体验”本质上是一种以人或以利益相关者为中心的方法,在促成对学习空间设计向积极方向转变中起到一定的作用。如今,我们对一个空间的感受如何,对其作出怎样的反应,怎样与环境互动,已经与简单地定义空间或者通过标准化测试来衡量学习目标变得同等重要。对使用主体的着重关注,促进了环境行为学的不断发展。

1 环境行为理论的基本理念

环境行为学是研究人与周围各种尺度的物质环境之间相互关系的科学,它着眼于物质环境系统与人的系统的相互依存关系,同时研究环境的因素和人的因素两个方面,已逐渐应用到建筑学、城市规划学等相关学科的研究和实践中[2]。

环境行为理论是环境行为学的基础理论,大致有3 种观点:

(1)环境决定论(Environmental Determinism),认为环境决定人的行为。外在的环境决定反应的形式,要求人以特定的方式来行动。在校园设计领域,表现为功能布局决定师生行为,这种思想的缺陷是把个人看作被动的存在,忽视人根据自己的欲望和要求选择、调整、改变环境的能力。往往建筑师以主观判断设计的集中交往空间,实际使用时却无人问津。

1 鸟瞰模型

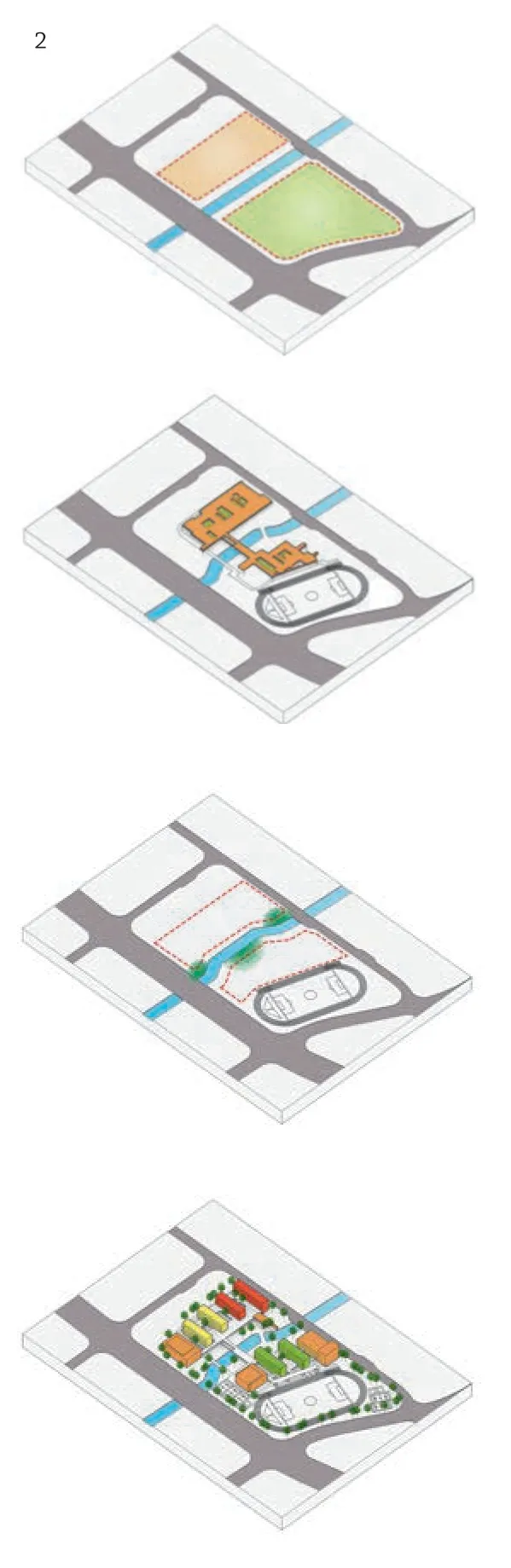

2 布局分析

(2)相互作用论(Interactionalism),认为环境和人被独立、客观地定义,行为的结果由内在有机体因素和外在环境因素之间的相互作用所导致。人与环境,作为二元的相互独立的要素,在相互作用的过程中,会导致某种结果的产生。人不仅能够消极地适应环境,也能够积极选择、利用环境所提供的要素,更能够主动地改变自己周围的环境,达到对生活的满足。这是相互作用论比环境决定论进一步发展的地方,校园文化参与对教学场所的营建,使不同类型的空间逐渐融入地域,有了丰富的表情和内涵。

(3)相互渗透论(Transactionalism),认为人们对环境的影响程度不限于对环境的修正,还有可能完全改变环境的性质和意义。通过修正和调整物质环境,人们可以改变与之交往的他人;通过重新解释场所目标和意义的方法,不断地影响并改变物质环境。校园中看似无用的空间总是被机灵的孩子们重新定义着,楼梯、连廊、花坛、竹林等常常成为颇受欢迎的非正式学习场所[3]。

如今,相互渗透论逐渐被更多的人理解和支持,其核心研究对象为:使用主体、场所空间和社会行为现象。小学校园设计同样能以这3 个不同维度作为主要切入点。

2 环境行为理论对小学校园设计的启示

2.1 使用主体

6-12 岁的孩子是小学校园的使用主体,他们正处于 “快乐童年”的学习阶段,生理、心理及行为发展均有许多的变化,尤其“行为发展”对未来的青春期及成年期的人格成长和社会适应有直接的影响。儿童的“行为发展”涵盖了认知、语言、情绪、兴趣、游戏、群性、人格、道德等诸项。今天,在电子产品环境下成长的一代人,普遍缺少与自然的接触。有研究表明,当今社会日益增长的儿童肥胖率、少儿多动症、忧郁症及其它心理疾病与儿童同自然接触时间短密切相关。孩子快乐的时间多在课间或放学后,自然是儿童获得感知和经验的重要方面。建筑和自然相互渗透,将植物、自然的风和阳光引入到建筑中来,让孩子们获得对环境和世界的认知和体验。学校应作为一种“环境共同体”,通过光影摇曳,风雨变幻让孩子们感知四季更替。

2.2 场所空间

所谓“场所”是有意义的空间,以此来看,校园特色就是校园作为场所在视觉上、体验上与其所承载的文化涵义上都显露出一个较为清晰统一的、可认同的意象。场所理论表明人们对校园空间的认识己经从简单的物质层面转入空间精神的意义上,这使得它与那些将人的行为活动作为研究出发点的理论越发紧密地结合在一起。安藤忠雄曾经说:“室内和室外不是分离的,而是共同构成连续的场所”。[4]空间的意义通常与场所的意义覆盖和交叠,当人们逐渐认识空间并赋予其价值后,便成了“场所”。成功的场所空间离不开对地域文脉的尊重和对校园生活的包容。

2.3 社会行为现象

人的行为包含着一系列连续状态,也就是步骤,每一个前面的状态引起一个后继的、要求作出决定的状态,这个状态又产生要求再次作出决定的另一种状态。美国建筑师在 《人性场所》(People Places)里就记录了儿童社会行为的步骤,这一步骤为“观看—参与—退避—隐蔽”[5]。这些步骤具有很强的连续性,缺少任何步骤都会影响儿童的社会行为,所以应对它们进行整体研究[6]。

观看各种人群的活动并倾听他们的交流对儿童来说是一种积极的体验,这可能是儿童参加活动的序幕。随意地观察别人的活动情况,而且自己不会被注意到,然后在适当的时候混进群体。儿童在迎接挑战的过程中发展自己的技能,但有时他们会中途退却,甚至在最后时刻决定放弃。同样,他们也需要能独处、安静、休息、观察和反省的空间来隐蔽,如果缺乏私密空间就会造成儿童易怒及过激行为。从这些行为特征可知,单一的交往空间无法满足其整个社会行为过程的需求,应注意空间的层次性和多样性,除了设置足够的交往活动空间外,还应注意设置相应的观察空间和退避空间。

3 环境行为理论在小学校园设计的应用

宁波杭州湾新区滨海小学基于环境行为理论,尝试从3 个重要研究对象出发,为孩子们提供最大化的户外交流空间和环境教育场所,唤起他们的生态意识,促进他们的社交行为。

3.1 纳水构湾,让自然无处不在

3 院落与平台的联动

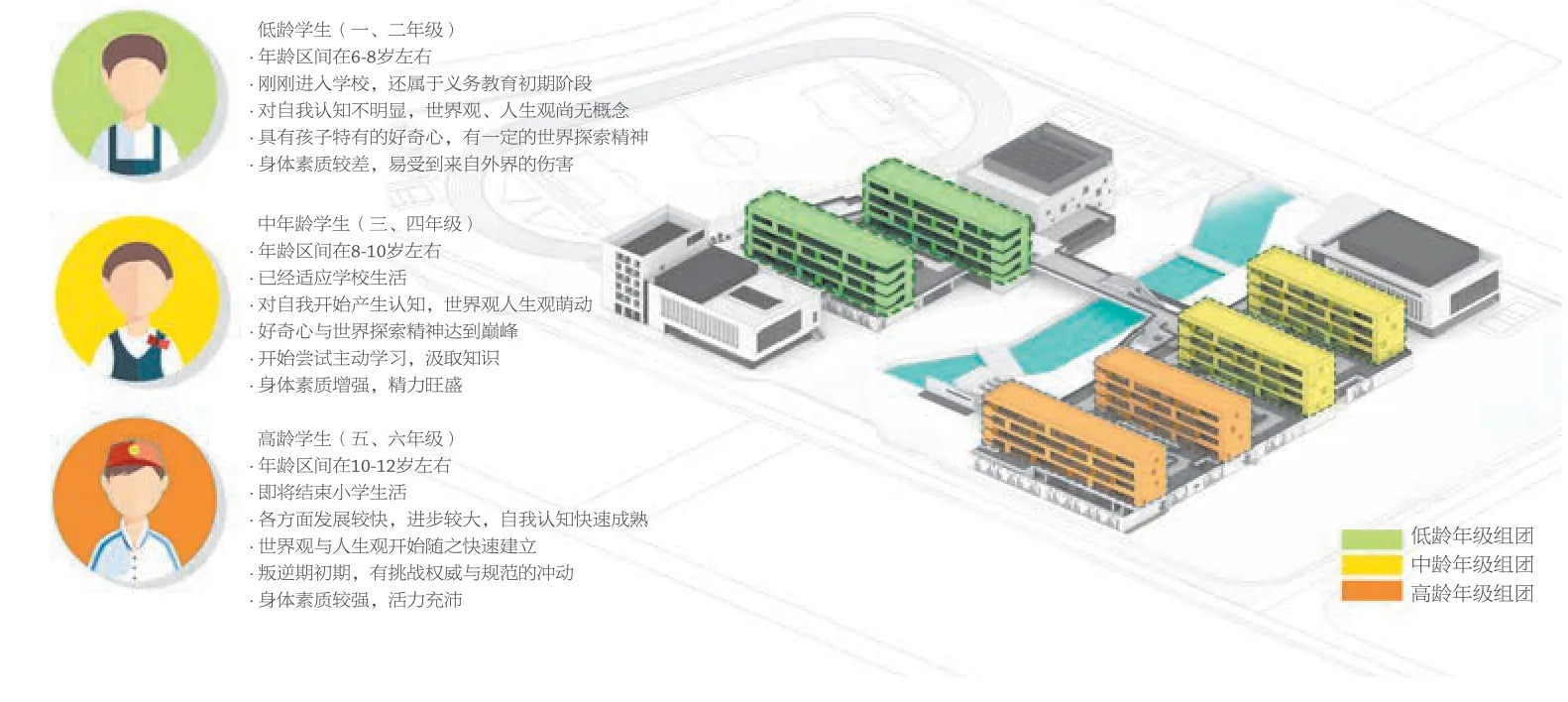

4 年龄组团分析

5 局部升高的小舞台

6 底层院落空间

7 连接食堂的二层平台

8 高龄组团二层活动平台

9 中龄组团二层活动平台

10 中龄组团内院

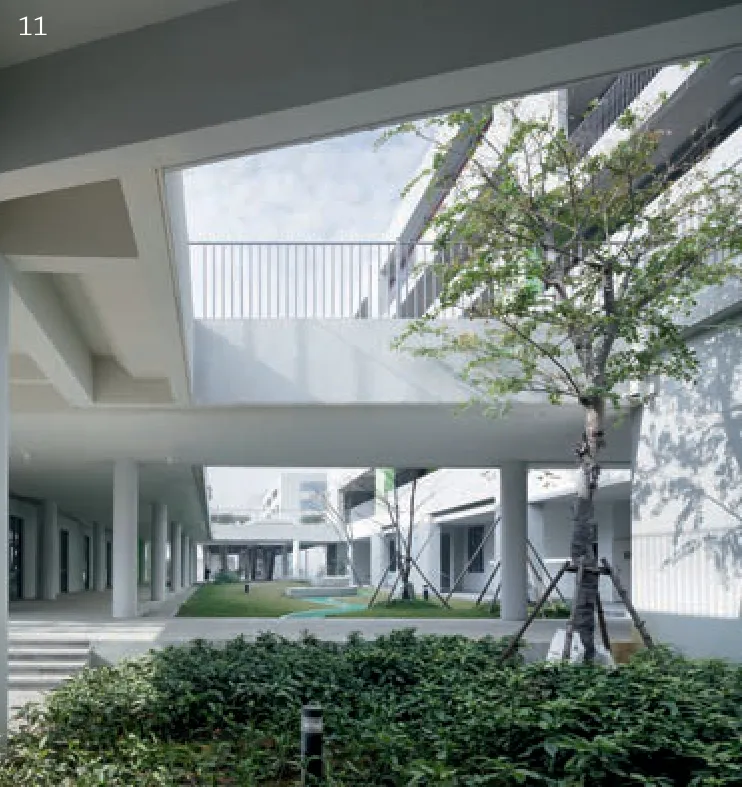

11 低龄组团庭院空间

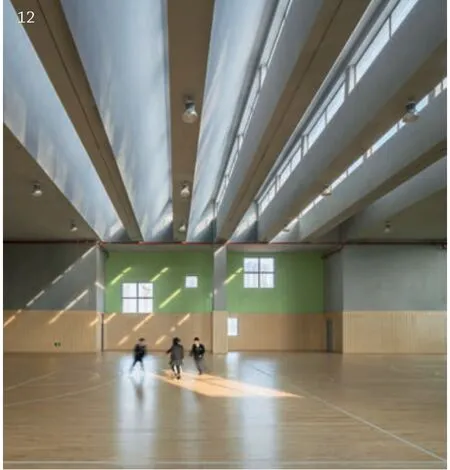

12 体育馆室内

项目名称:宁波杭州湾新区滨海小学

业主:宁波杭州湾新区教育发展中心

设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司

主创建筑师:吴震陵,朱睿

设计团队:王英妮,徐荪,章嘉琛,范真悦,王溯

建筑面积:47,520m2

设计时间:2016-2017

建成时间:2019

摄影:赵强

13 校园运动场

14 校园内弯弯的小河

15 艺术中心入口坡道

宁波杭州湾新区项目用地局促且被规划河道一分为二。校园充分尊重杭州湾新区理水成网的规划理念,保留用地内部河道,并将规划河道和两侧公共绿带打造成校园极具特色的中心花园,让孩子参与自然、融入自然、感受自然。同时对原本笔直的河道进行了调整,使其呈现蜿蜒的形态,打造了可供师生凭栏驻足的港湾。围绕河道设置标高丰富的环形慢跑道,成为孩子们乐于探索的大自然观察路径。

3.2 湿地筑院,植根地域的场所空间

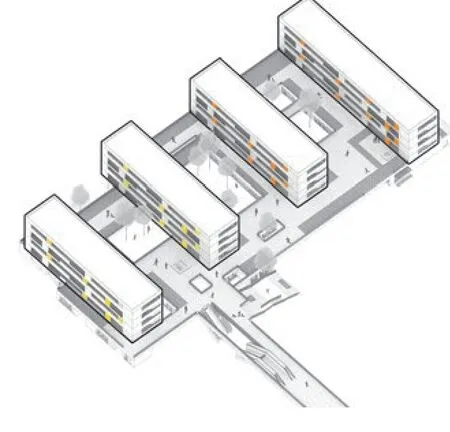

江南院落讲究围虚纳空,围合与遮蔽是形成领域的必要条件,江南书院是最直接的体现。而这一特性对孩子而言无疑创造了多种多样,充满乐趣的小天地。校园从孩子的天性出发,将各类功能平铺在整个场地的一层,各类尺度不一的院落、湿地、草坪、竹林散落其间。功能教室窗外的竖向格栅是对湿地芦苇这一地域元素的抽象和提炼,跳动的白色犹如芦苇荡飘散的花絮。每个孩子在学习特色课程之余,可充分体验这小河弯弯、庭院深深的地域氛围。有南向日照要求的普通教室按年级分栋,叠置于专业教室之上。虚体的院落和放大的公共区域共同塑造空间的趣味感,孩子们的活动场所由此扩大了一倍。每个独立的院落均内外连通,上下可见,是无穷变化的“阈”空间。这里有直达、有婉转、有折返、有叠跨、有穿行,充满乐趣和探险。校园由二层平台连为一体,平台拉近了河道两岸功能间的空间距离,为校园提供完整、宜人的风雨通廊。平台之下,曲径通幽;平台之上,肆意奔跑。孩子们不只是在这里学习,还可享受生活、读书、讨论、藏匿、玩耍,通过自己的体验找到人生方向。校园也成为植根地域,承载生活的人性化场所空间。

3.3 尺度体验,基于行为的多样空间

小学是孩子认知塑造的重要阶段,校园从学生的活动半径、儿童心理等方面着眼,将6 个年级分为3 个年龄组团,使年龄相仿的两个年级有共同的小天地。由此构成低龄、中龄和高龄3 组教学建筑。同时,各组团外部空间从儿童独特的行为特点出发,组织空间的类型,控制空间的尺度。低龄组团注重幼儿的体验感受,院落更微小和多样,并设置相对集中引导空间,与各服务功能联系更紧密,使用也更为方便。中高龄组团的院落布置更注重逻辑与理性,连接路径更为高效,便于孩子们的互动和交流。

开放的交往空间、半开放的观察空间、安全的隐蔽空间,多样化的空间类型提供了交往的多样性,交往空间亦是学习空间,场地中时时可学习,处处是课堂。期待校园回归教育本真,构建多功能的非正式学习空间,从而引发多样化的教学活动[7]。

4 结语

环境行为学的跨学科特征,使其相关的研究具有综合性[8]。对校园设计来说,环境行为学将使建筑师重新理解其设计方法论,推动校园设计从“契合教育,关注孩子”的视角[9],思考物质空间的意义。希望本文能够通过具体的设计实践和分析方法阐述,给未来的校园设计发展提供有益参考。