试析陶榖《清异录》的文献价值

——兼论隋唐五代的饮食文化

2022-08-23吴凌杰

吴凌杰,刘 瑶

(1.中山大学 历史学系,广东 广州510275;2.上海师范大学 人文学院,上海 200234)

笔记是我国文献宝库中的一颗璀璨明珠,它不仅有对重大社会历史事件的记载,也有对普罗大众日常生活的描述,而这些材料往往也是为正史典籍所阙载的,因此笔记的价值不可忽视。正如陈寅恪先生所说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”宋代人文发达,是中华文化创作的最高峰,这一时期的笔记小说也为我们提供了大量生动的材料。但是现今传世的宋人笔记大多较为凌乱,散见于各类丛书,彼此之间版本不一,更存在着不同程度的散佚,因此长期以来并未得到学界应有的重视。(1)学界现今有关《清异录》的专题性研究,可参见李晓林:《〈清异录〉文献研究》,南京大学硕士论文,2014年。至于分类性研究,我们在后文中均有引用,兹不赘述。本文即以五代宋初陶榖修撰的《清异录》为中心,不仅探讨作者的生平事迹以及书的版本价值,更以此为突破口,试图透过此书,看到当时书中记载的隋唐时期的饮食文化,分析其特点与价值,为学界未来对中古饮食文化的研究有所裨益。

一、陶榖生平及著作

陶榖,原名秀实,本姓唐,世居邠州新平,在后晋时因避讳石敬瑭而改姓为陶。《宋史·陶榖传》云“陶谷字秀实,邠州新平人,本姓唐,避晋祖讳改焉。历北齐隋唐为名族,祖彦谦,历慈、绛、澧三州刺史。有诗名,自号鹿门先生,父涣领夷州刺史,唐季之乱,为邠帅杨崇本所害,时榖尚幼,随母柳氏育崇本家。”[1](P9235)在五代战乱时,陶榖的父亲唐涣被杀,其母携带他入住仇人之家,可谓相当罕见。实际上陶榖的家世在唐代相当显赫,其祖父唐彦谦“字茂业,号鹿门先生”,咸通二年中进士,才气放达,著有《鹿门集》三卷,附《拾遗一》卷,《续补遗》一卷,同时擅长七言诗,因其风格与温庭筠类似,故宋人杨亿称其“为诗纂慕玉溪,得其清峭感怆”[2](P250)。唐彦谦的父亲为唐持,唐持的父亲为唐次,皆为一代文学大家,《旧唐书·文苑传》皆有记载。由此可见,陶榖的家世较为显赫,而只是遭逢五代乱世而家道中落。

幼年的苦难使得陶榖从小颇为自强。他十余岁时便通文采,担任校书郎,而后又历任单州判官,曾经给宰相李崧上书言事,被提拔为著作佐郎、集贤校理。在晋太祖年间时,被提拔为翰林学士,主要担任起草诏书之职,此后便一直在朝廷的中枢机构担任文职。后周世宗显德六年加封其为礼部侍郎。宋初建立,太祖赵匡胤依旧欣赏其文采,任命其为礼部尚书,依旧掌管翰林承旨。

但也因为其早年寄居仇人门下,陶榖的性格变得极为自卑,在与人交往时常常对周围人抱有敌意。如《十国春秋》《玉壶清话》《新五代史·高从悔传》就记录他在出使吴越、南唐时,因恃才傲物而被人嘲讽之事。他在出使吴越时:

顺存录云:陶穀来使,忠懿王宴之,因食蝤蛑,询其族类,王命自蝤蛑至蟛蜞,凡十余种以进。穀曰:“真所谓一解不如一解。”盖以讥王也。王因命进葫芦羹,曰:“此先王时有此品味,庖人依样造者。”[3](P1167)

可知陶榖出使吴越,在宴会时本欲以螃蟹越发短小来嘲讽钱氏一代不如一代,结果被越王钱俶反唇相讥,以“葫芦羹”暗讽陶榖的官职是“依样画葫芦”,没有什么作用的文职。

除出使时遭到诘难外,陶榖也常常与周围的同僚关系恶劣,甚至一度对帮助自己的人落井下石。如李崧作为他仕途最初的提拔者,而陶榖并未心怀感恩,他在李崧遭到朝臣排挤失势时,不仅没有施以援手,反倒是联合苏逢吉一起排挤李崧,因此,李崧在听到陶榖污蔑自己时,不禁感叹道“吾何负于陶氏子哉?”[1](P9236)李崧身亡后,陶榖还洋洋得意的说道:“李氏之祸,榖出力焉。”[4](P9236)此后他先后打击了李昉、鱼崇谅、窦仪等人,为世人所不齿。陶榖常以饱读诗书、通尚文学自负,“尝自指其头,谓必戴貂蝉”。而他的恃才傲物、放荡不羁也使得太祖赵匡胤极为不满,“常谓陶榖一双鬼眼”[4](P135)。而后据《湘山野录》云:“国初文章,惟陶尚书穀为优,以朝廷眷待词臣不厚,乞罢禁林。太祖曰:‘此官职甚难做,依样画葫芦,且做且做。’不许罢,复不进用。穀题诗于玉堂,曰:‘官职有来须与做,才能用处不忧无。堪笑翰林陶学士,一生依样画葫芦。’驾幸见之,愈不悦,卒不大用。”[5](P75)陶榖以文臣自傲,引得宋太祖不满而“不大用”,最终于开宝三年(970)卒,被赠以右仆射。

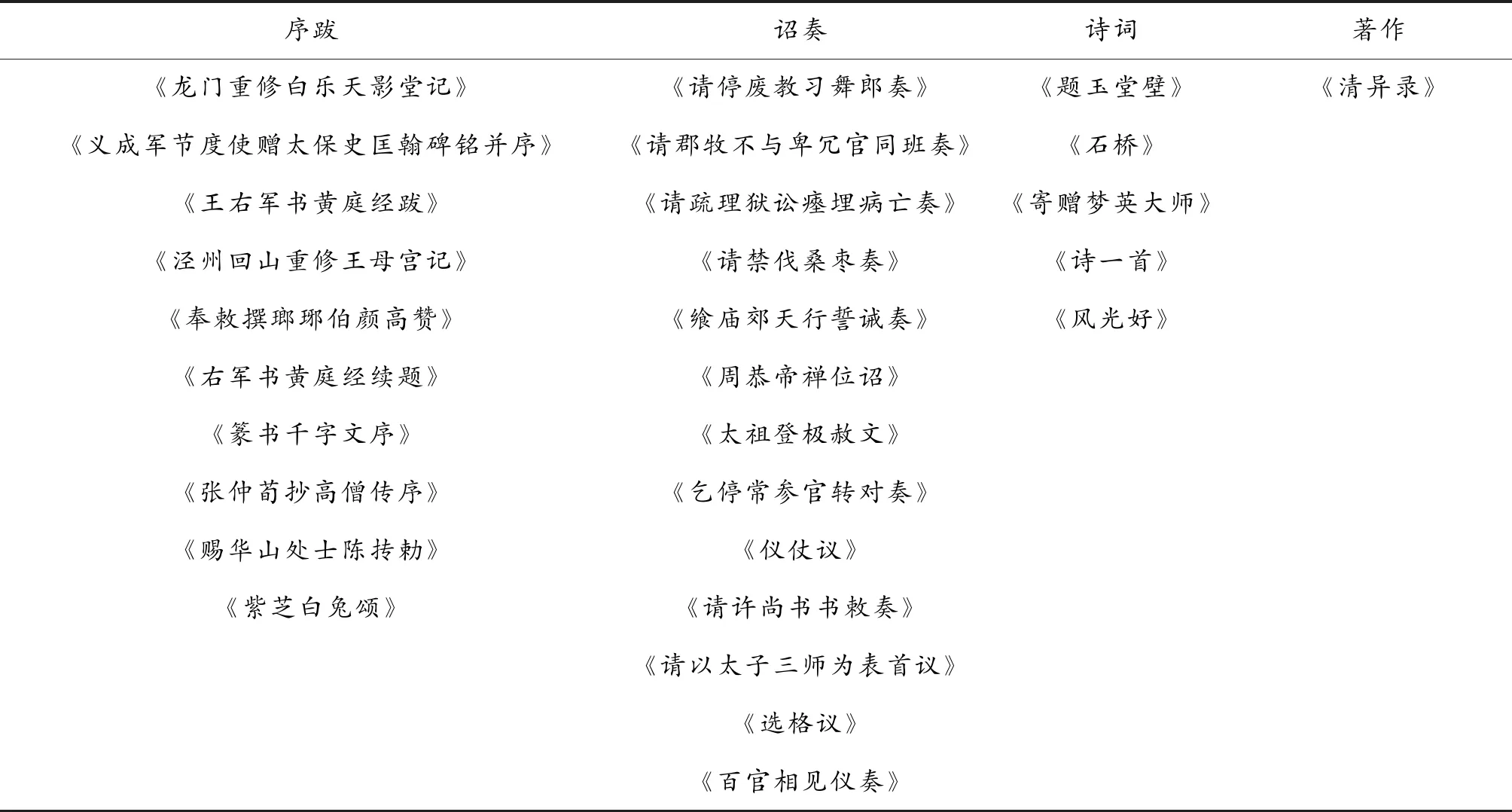

陶榖文采斐然,一生笔耕不辍,现今留存不仅有诗词散文,更有奏议、笔记。我们通过梳理各类文献,以表格明之:

表1 陶榖著作汇总

总之,通过我们对陶榖生平事迹的分析,发现他家世显赫,世代善为文采,可谓“清流”(2)有关“清流”的定义与分析,可参见陆扬:《清流文化与唐帝国》,北京,北京大学出版社,2016年。世家。陶榖虽然年幼时便遭父丧,但依旧继承了文学家风,为日后的拜官入相奠定了基础。陶榖性格孤傲、难以与人为善,这不仅使得他在出使他国时遭到了嘲讽,更因为他对恩友的落井下石,使得人际关系遭到反噬,最终郁郁而终。我们又梳理了陶榖的著作,发现他笔耕不辍,擅长各种文体,不仅公文奏议极为熟稔,而且对诗词歌赋以及历代逸闻颇有心得,《清异录》便是典型,作为他现今唯一留存的书籍,其中记载了大量的隋唐五代典故,无疑具有极高的价值。

二、《清异录》的流传与版本

现存《清异录》的版本情况较为复杂,前人研究已有一些研究,(3)关于《清异录》版本研究,最早追溯张子才《陶谷的〈清异录〉》一文,对《清异录》价值进行了较为全面概述,包括对其版本介绍,以及提出最好的本子为涵芬楼本,具体参见张子才《陶谷的〈清异录〉》,《辞书研究》,1998年。其后邓瑞全、李开升《〈清异录〉版本源流考》一文系统梳理了《清异录》现存的版本情况,并对各本特点、优劣进行了分析。具体参见邓瑞全、李开升:《〈清异录〉版本源流考》,《古籍整理研究学刊》,2008年第4期。李晓林《〈清异录〉文献研究》进一步详细廓清了《清异录》的源流,分别对宋元、明、清时期的书目着录与他书载引进行了详细的考证。具体可参看李晓林:《〈清异录〉文献研究》,南京大学硕士论文,2014年。我们在前人的基础上再进一步梳理,试图做精简介绍。

如前所述,陶榖为人较为苛刻,故《清异录》在当时流传不广,尚未见书目著录,但已有引《清异录》入诗文的情况。到了南宋时,最早见于尤袤的《遂初堂书目》,它著录了《清异录》的书名,而后陈振孙的《直斋书录解题》在此基础上,进行了详细的解题“《清异录》二卷,称翰林学士陶穀撰。凡天文、地理、花木、饮食、器物,每事皆制为异名新说,其为书殆似《云仙散录》,而语不类国初人,盖假托也”[6](P112)。陈氏的解题具载了《清异录》的作者、卷数以及内容情况,并开始质疑该书伪讬的可能性。关于宋本,今亦未见存留。邵章云:“蒋香生有宋刊残本(《清异录》),叶鞠裳曾见之。”[7](P610-611)据邵氏所云,知蒋香生曾藏有宋本,笔者检蒋氏《秦汉十印斋书目》及其他书目,并未见该宋本。

至元代,先后有果育斋、常清静斋藏残本。据钱曾的《读书敏求记》云:“至正二十五年,华亭孙道明借果育斋本手录。二十六年,又得常清静斋藏本雠校。”[8](P254)可知在这两个残本的基础上,又形成了孙道明抄本。至此,《清异录》便分为了元孙道明抄本与明抄百卷《说郛》本两个系统。

到了明代,《清异录》开始广为流传,并不断被人载引,特别是类书尤甚。经明抄百卷本《说郛》流传至今的《清异录》版本有三,均列于《说郛》的卷第六一,它们分别为明钮氏世学楼抄本《说郛》本、阮氏文选楼旧藏明抄本《说郛》本、涵芬楼旧藏明抄本《说郛》本,现于国家图书馆均可见。明代隆庆时期,由另一系统元孙道明抄本形成的有叶氏菉竹堂刊本《清异录》,该版本前有俞允文《清异录·序》云:

叶伯寅氏有元时孙道明抄写宋陶榖《清异录》六卷,凡十五门,二百三十事,遗缺过半。后复得抄本,不第卷次,凡三十七门,六百四十八事,比道明本为备,而文独简略,讹谬亦多。然道明本虽为遗缺,殆为穀书,而简略者,《说郛》所载,陶宗仪删定本也。今参校勘正十有二三,而疑误难正者,并复存之。[9](P1)

由序文可知,叶氏菉竹堂刊本的《清异录》,是由孙道明抄本和陶宗仪删定《说郛》本而来。现有学者考证为叶氏菉竹堂刊本今现存有铁琴铜剑楼旧藏明叶氏菉竹堂刊本、陶氏涉园旧藏明叶氏菉竹堂刊本、朱氏结一庐旧藏叶氏菉竹堂刊本,均藏于国家图书馆。

在《清异录》叶氏菉竹堂刊本之后,多有据此重刻。如明万历陶元柱修群馆刊,又明末陈继儒所辑《宝颜堂秘笈》,收入《清异录》一书,该书附亦附有俞允文序,故疑当据菉竹堂本重刻。据王国维《庚辛之间读书记》载,康熙陈世修潄六阁合刻《清异录》《表异录》两卷本,《清异录》亦源自菉竹堂本出。[10](P510)

清代公私书目倍出,多有著录《清异录》一书,如钱谦益《绛云楼书目》、钱曾《钱遵王述古堂藏书目录》《也是园藏书目录》、毛扆《汲古阁珍藏秘本》等,其中《四库全书总目》所撰提要最为全面精到,《四库全书总目提要》采用的底本是浙抚采进本,而《四库全书》本则根据多本以上参校而成。乾隆年间有最宜草堂据潄六阁原版重印,光绪时又有陈启元庸閒斋又据潄六阁本翻刻2卷本。道光年间,有李锡龄《惜阴轩丛书》2卷本。

现广为流行的《清异录》点校本,主要是作为丛书系列出版发行。如2001年上海古籍出版社出版的《宋元笔记小说大观》,第一册即收了《清异录》,由孔一整理标点,无校勘记。2003年大象出版社出版了《全宋笔记》,第一编第二册即收《清异录》,由郑村声、俞钢等先生点校,每页附有校勘记。相比较而言,《全宋笔记》校勘本比《宋元笔记小说大观》标点本更为优。

总而言之,通过我们以上对《清异录》流传与版本的绵密梳理,可知此书大致成于北宋之初,北宋时已有流传,南宋时始见著录于书目,但至今未见宋本。元代时,孙道明抄写果育斋与常清静斋藏残本形成元孙道明抄本。该元孙道明抄本后又成为明代菉竹堂本的底本,作为明代及后世最通行的众多版之一,多有刻本据此重刻。因此,迄明清时期,《清异录》已广为流传,一为刻本流传之多,二为藏书家多有著录,三为《清异录》多有载引。现在校本一般采用多个本子集校,如2003年,大象出版社出版《全宋笔记》第一编第二册《清异录》,由郑村声、俞钢整理校刊,则以菉竹堂本为底本,校以四库本、涵芬楼排印《说郛》本、120卷《说郛》本,且于各页页眉出校勘记,是现在较为优良的校刊本,因此本文所引《清异录》亦采据后者。

表2 《清异录》的版本现状汇总

三、《清异录》所见唐五代的饮食文化

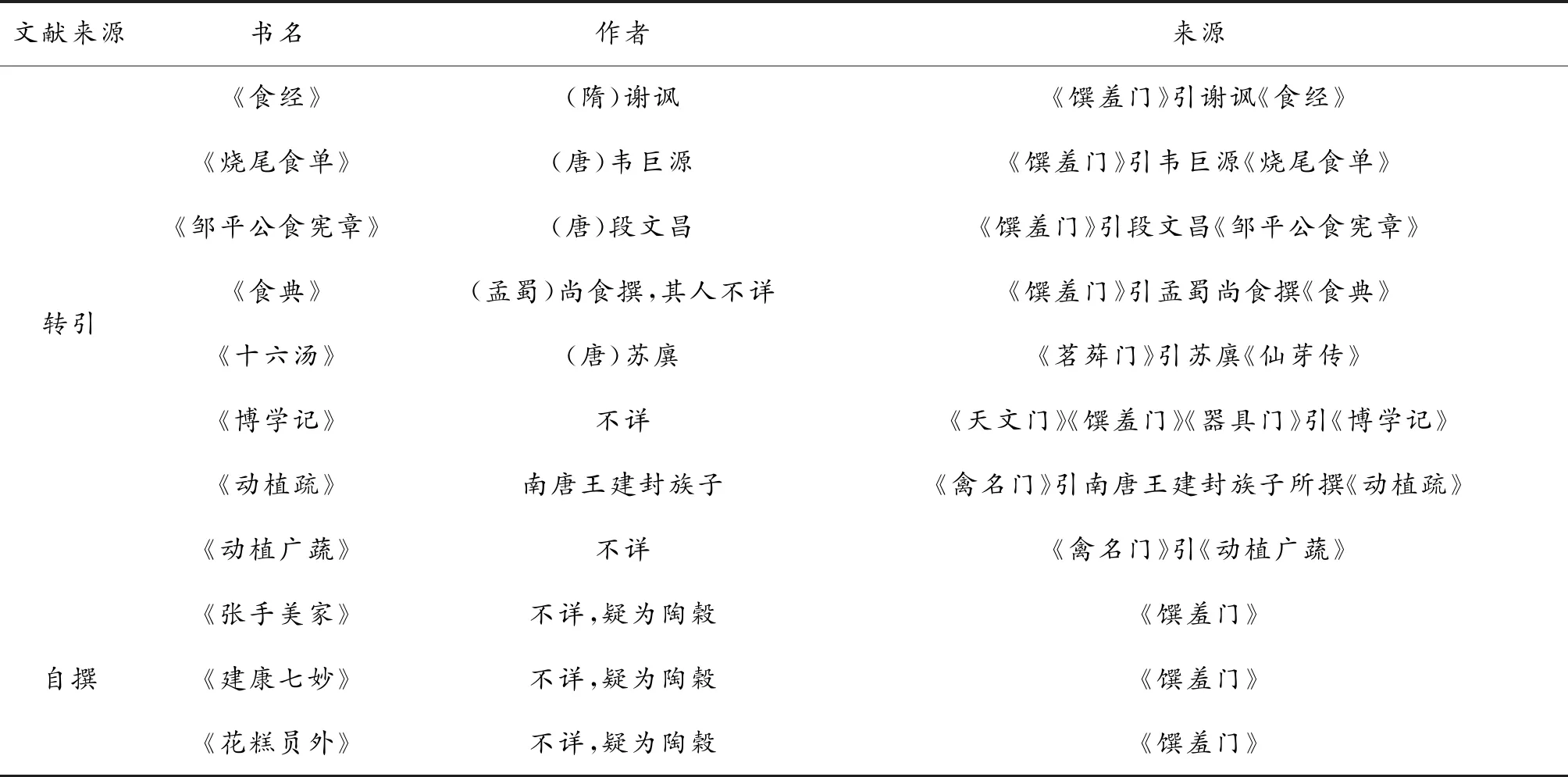

如前所述,《清异录》严格意义上并非饮食专著,故有必要对它记载的饮食文献做出探讨,现以表格明之:

表3 《清异录》饮食文献表

从上表便可清晰的看到《清异录》所列饮食文献共有十一种,其中可以明确引书来源有七种,对于另外三种不明来源的引书,我们颇疑为作者自撰,从中可见,此书的价值在于,一是首次杜撰发明之功,如“张手美家”“建康七妙”“花糕员外”三条载有的食谱,是陶榖独家撰写。二是所引文献的保存之功,(4)徐海荣主编的《中国饮食史》未能提出《清异录》保存之功,记载《食经》《食单》源自《说郛》《唐人说荟》等书,《说郛》《唐人说荟》是明清时期的丛书,《清异录》是五代宋初之书,所以最早应追溯到《清异录》。后赵荣光主编《中国饮食典籍史》则特别提出了《清异录》的文献价值。另外《中国饮食典籍史》沿用《中国饮食史》一说法,说韦巨源《食单》一书后面附有四种饮食书《食经》《张手美家》《建康七妙》《花糕员外》,实际上后三者并非是三种饮食书,这正是《清异录》里面的条目顺序与条目内容,陶榖未说明出处,故笔者颇疑作者根据所在时代自撰而成,因而在此进一步论述《清异录》的首次杜撰发明之功与所引文献的保存之功。具体可参看徐海荣主编:《中国饮食史》,卷3,杭州出版社,2014年,第511页。姚伟钧、刘朴兵、鞠明库著,赵荣光主编:《中国饮食典籍史》,上海古籍出版社,2012年,第156-159页。如唐代宰相韦巨源设《烧尾宴食单》、谢讽《食经》,这是隋唐宫廷的两份较为齐全的食单。从《清异录》所引文献中,我们便可发现他记载的唐代饮食文化具有如下色彩,现分论之:

(一)宗教化的饮食文化

中古时期的宗教较为发达,无论是李唐皇室所尊奉的道教,还是武后尊奉的佛教都对当时的饮食文化产生了深远的影响,大体表现有三:

其一是宗教化的食物命名。如唐代宰相韦巨源《烧尾宴食单》记有面蒸象蓬莱仙人、长生粥、素蒸音声部、曼陀样夹饼等,皆是以佛道文字加于食物名字上。除此之外,还有将兔称为“菊道人”,将齑称为“百岁羹”,将鹳称为“瓦亭仙”,将鹿称为“角仙”,将鳊鱼称为“缩项仙人”,将迦逻笋称为“佛影蔬”[11](P37),将槟榔称为“洗瘴丹”,将人参称为“还丹”,将芦荟称为“鬼丹”,将茶称为“橄榄仙”,以“黄毛菩萨”命名黄牛等。《清异录》对这些食物的命名基本立足于佛道典故,大体借用佛道的“仙、道人、丹、长生、曼陀、曼陀罗、佛、菩萨、沙门”命名食物,由此可知,宗教的因子已渗入日常饮食文化之中。

其二是宗教化的饮食习惯。以道教为例:在《清异录》“玉署三牲”条云:“道家流书言,麞、鹿、麂是玉署三牲,神仙所享,故奉道者不忌。”[11](P58)可知,麞、鹿、麂三物对于道家来说是允许食用的。另因宗教公共场所道场得设立,也引发“道场羮”饮食一说,如“道场羮”条载:“江南仰山善作道场羮,脯面蔬笋,非一物也。”[11](P104)道教食物在百姓心中亦成为可以治病的“灵丹妙药”,如《清异录》“自然羮”条[11](P101)就记载道人卖自然羮,明年时疫,食羮人皆免的故事。除了百姓外,唐代的皇室贵族亦多餐道。睿宗曾有二女金仙公主、玉真公主皆入道,睿宗为她们在长安建起道观,并派遣常令御膳房烹制一种名曰“逍遥炙”的素菜以赐公主,这表明道教饮食无论是百姓还是皇室贵族皆有影响。

又比如佛教,《清异录》“圣杨花”载:“僧人结庵种茶。凡三年,味方全美,得绝佳者圣杨花、吉祥蕋、共不踰五斤,持归供献。”[11](P98-99)凡此事例,皆说明佛教与饮食活动逐渐交融。同时,食素已进入人们日常生活,如“月一盘”条就有后蜀末帝孟昶每逢月旦必餐素之记载。每月的百姓不仅主动食斋,而且亦有善人布施,以斋延僧,即“面忠蒸雪会”条所载:“道忠行化余杭,一钱不遗,专供灵隐海众,月设一斋延僧,广备蒸作。”[11](P30)从中可知,至少在唐五代时期,社会开始不断接纳、尊重佛教的饮食特质,并在做菜时加以区分。

其三是士人服丹、僧人吃荤现象屡见不鲜。以服丹为例:《清异录》描述了一些服食丹药燥热不适的现象,如“脆玉绦”载:“武帝缘金丹示孽,中境躁乱。”[11](P74)“星子炭”条载:“唐宣宗命方士作丹饵之,病中热,不敢衣绵拥炉,冬月冷坐殿中。”[11](P86)除了皇帝外,唐代的餐丹之风在大臣中亦很流行,据《清异录》“火灵库”条:“(韩)昌黎公愈,晩年颇亲脂粉。故事,服食用硫黄末搅粥饭啖鸡男,不使交,千日烹庖,名‘火灵库’。公间日进一只焉,始亦见功,终致绝命。”[11](P53)可见韩愈亦是服用丹砂而死。《清异录》“沉香似芬陀利华”条记载:“因授炼仙丹一粒。”[11](P110)又“扁鹊铭”条记载:椒是“五行全足,草中大丹,服饵家重之”。“却老霜”条载:“却老霜,九炼松脂为之,辟榖长生”。[11](P52)由这些记载,可知唐五代时期服食丹药的风气盛行。

而僧人完全突破了清规戒律,大肆的喝酒食荤。如《清异录》“梵嫂”条记载相国寺星辰院比丘澄晖,娶艳倡为妻,经常醉酒。[11](P31)“偎红倚翠大师”条载:“李煜在国,微行娼家,遇一僧张席,煜遂为不速之客。僧酒令、讴吟、吹弹莫不高了,见煜明俊酝藉,契合相爱重。煜乘醉大书右壁,曰:‘浅斟低唱,偎红倚翠,大师鸳鸯寺主,传持风流教法。’”[11](P31)又“曲世界”条记载河阳释法常酷爱喝酒,无寒暑风雨常醉,醉即熟寝,觉即朗吟曰:“优游曲世界,烂熳枕神仙。”[11](P95)

总之,从《清异录》所引各种饮食文献上看,宗教因子已经完全进入了当时人们的日常生活,上至皇帝、下到平民对于佛道饮食文化都表现出极大的热忱,服用丹药、拒绝荤腥、以佛教文化命名食物等皆是明证;同时,随着清规戒律的松弛,僧人也开始吃肉喝酒、这反映出宗教与世俗,彼此之间不断的冲击、融合,继而互相渗透与影响,构成了宗教饮食文化的特色。

(二)儒家化的饮食文化

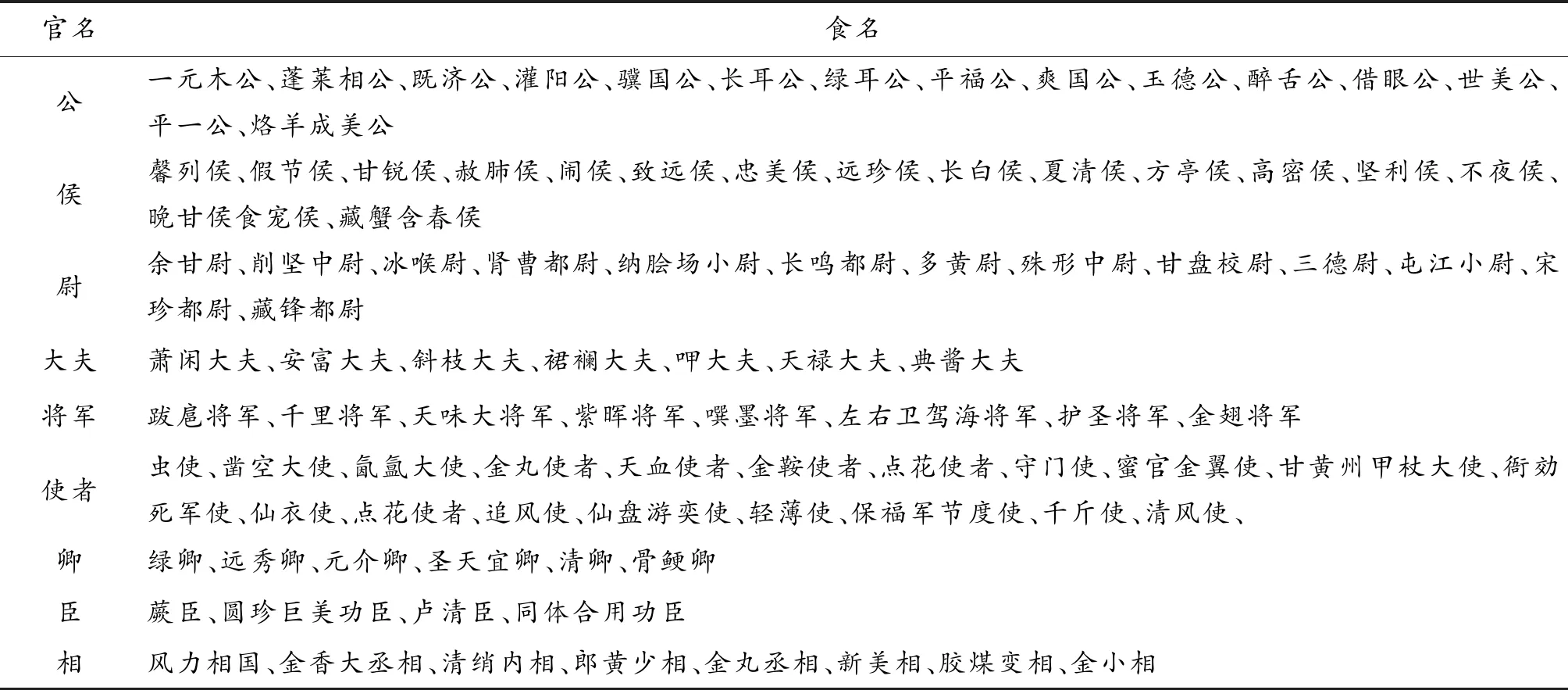

随着科举制的推行,中古时期的官僚文化也在深入发展,亦慢慢与饮食文化水乳交融,从《清异录》的相关条目以及一些事物命名中,可以发现官僚文化已经深入寻常百姓家,我们爬梳整理,以表格形式呈现如下:

表4 《清异录》所见官僚化食名的汇总

续表:

从中可知,《清异录》中存在大量的与官僚文化相关的命名。随着社会经济不断发展,人们寻求仕进的风气愈加显现,即使像《清异录》记载的街谈巷语、传闻逸事,也无不显现当时社会那种追求仕进,修齐治国平天下的儒家士大夫情怀。如“花经九品九命”条记载:“张翊者,尝戏造《花经》,以九品九命升降次第之,时服其允当。”[11](P39)关于饮食文化方面,有“水族加恩簿”条载:“吴越功德判官毛胜,多雅戏,以地产鱼虾海物,四方所无,因造水族加恩簿,品叙精奇。有钱氏子得之,余观私家,一夕全录。”[11](P62)假借沧海龙君之命给海鲜们加官进爵,通过“各扬乃德,各叙所材,然后总材德形容之美,假以封之”的原则,先后分别对江瑶、车螯等四十多种水族进行“封官”。由这些饮食文化中的雅戏故事,亦可感知儒家官僚文化已经渗入日常生活。

(三)域外的饮食文化

隋唐时期是一个与西域交往的时代,胡人来到长安,不仅带来了西域的物种,也带来了他们独特的饮食文化,《清异录》就记载了胡葵、胡麻自然汁、胡椒、肉胡床等物品。而“太平君子”条记载穆宗时,有西凉州进贡的蒲萄酒。周太祖郭威广顺时期,“于阗法全蒸羊”传入中国,尚食取法为之。又有“千金菜”条记载咼国使者来汉,隋人高价求得菜种(千金菜)。同时,唐五代时期与新罗国多有交往:“金毛菜”条载新罗盛产“金毛菜”(石发),吴越地区虽有,然以新罗者为上。又“佛影蔬”条载:“新罗论迦逻岛有笋,曰‘佛影蔬’。中国虽大,无此一种。”[11](P37)“玉角香”载:“新罗使者每来多鬻松子,有数等,玉角香、重堂枣、御家长、龙牙子。惟玉角香最奇,使者亦自珍之。”[11](P43)与高丽亦有交往,“林虑浆”条载:“后唐时,高丽遣其广评侍郎韩申一来。申一通书史,临回,召对便殿,出新贡林虑浆面赐之。”[11](P95)总而言之,通过我们对于《清异录》饮食文化的梳理,我们可以明显的发现中古时期的饮食文化异彩纷呈,当时人们的饮食不仅受到宗教、儒家文化的影响,而且传统的食疗文化与外来的西域文化也对他们产生了重要影响,在这些因子共同影响下,构成了中古时期独特灿烂的饮食色彩。

结 语

如前所述,笔记不仅有对社会历史事件的记载,也有对普罗大众日常生活的描述,透过这些材料,可以为我们窥视当时社会风俗提供一个窗口。

我们以陶榖与《清异录》作为研究对象,首先梳理了陶榖的生平、家世与著作,发现他出生于文人世家,虽然家道中落,但他继承了文学家风,这为他任官奠定了基础。不过陶榖性格孤傲、难以与人为善,最终郁郁而终。继而又梳理了陶榖的著作,发现他笔耕不辍,擅长各种文体,《清异录》作为他现今唯一留存的书籍,其中记载了大量的隋唐五代典故,具有极高的价值。现存《清异录》流传广泛、版本众多,大致可分为四卷本与两卷本,其中现今整理本以俞钢等人点校的上海古籍本为最佳。最后我们对《清异录》所引的饮食文献为切入点,发现唐五代时期的饮食文化异彩纷呈,不仅深受佛道等宗教饮食戒律的影响,而且传统儒家文化亦进入其中,乃至从西域传来的胡食因子也杂糅进入,这表明中古时期的饮食是包罗万象、色彩缤纷的文化,这种饮食文化也从一个侧面反映了历史上各民族在共同构成中华民族大家庭中血肉相连的关系。