陈云与1984年阿尔希波夫的中国之行

2022-08-23李嗣源

■李嗣源

1984年是中国改革开放后的一个重要年份。这一年,邓小平在视察经济特区后充分肯定试办经济特区和对外开放的决策,决定进一步开放14个沿海港口城市,提出社会主义经济是以公有制为基础的有计划的商品经济。同时,外交领域也取得重大进展。《中英联合声明》签署,标志着香港的回归尘埃落定。原本出现波折的中美关系在里根访华后得到改善,并持续向前发展。更令人欣喜的是,长期受困于安全问题的中苏关系也逐渐松绑。

在中苏关系缓和的漫长过程中,1984年末,苏联部长会议第一副主席阿尔希波夫应邀访华具有非常重要的意义。其间,阿尔希波夫不仅参观了刚刚起步的深圳特区,还在北京会见了陈云等党和国家的重要领导人。

阿尔希波夫访华背景:1982年以来中苏关系的松绑

1982年3月24日,勃列日涅夫在塔什干授勋大会上发表讲话,发出了苏联愿意缓和苏中关系的关键信号。在讲话中,勃列日涅夫虽然继续抨击中国的对外政策违背了社会主义阵营的利益,但他承认中国是实行社会主义制度的国家,确认中国对台湾的主权,同意在任何时候就边界问题举行谈判,希望双方就改善苏中关系的措施达成协议,并明确表示“这既涉及经济、科学和文化关系,也涉及政治关系,但是这要看双方将在多大程度上愿意在其中的任何一个领域采取某些具体的措施”。

塔什干讲话发表后,邓小平敏锐地察觉到松绑中苏关系的时机已到,指示外交部立即对勃列日涅夫的讲话作出反应。3月26日,中国外交部发言人钱其琛在中外记者新闻发布会上称:“我们注意到3月24日苏联勃列日涅夫主席在塔什干发表的关于中苏关系的讲话,我们坚决拒绝讲话中对中国的攻击。在中苏两国关系和国际事务中,我们重视的是苏联的实际行动。”4月16日,邓小平在会见罗马尼亚社会主义共和国总统齐奥塞斯库时请其转告勃列日涅夫:叫他先做一两件事看看,从柬埔寨、阿富汗事情上做起也可以,从中苏边界或蒙古撤出他的军队也可以。这是后来中方提出的“三大障碍”问题的最初表述,也意味着虽然中方愿意就国家关系进行谈判,但仍然会坚持以解决安全问题为前提的方针。

1982年夏,在中美就售台武器问题行将达成一致的背景下,邓小平召开了一次会议,专门讨论如何改善中苏关系。钱其琛回忆,除外交部的相关人员外,陈云、李先念等也参与其中,群策群力。会上,邓小平提出要争取中苏关系有一个大的改善,并将同齐奥塞斯库谈的三点归纳为苏联应主动解除的“三大障碍”,即从中苏边境和蒙古撤军、从阿富汗撤军、劝说越南从柬埔寨撤军。在邓小平、陈云等人的推动下,会议决定派人前往莫斯科传达中方的意图。这是中方首次完整地对苏方提出“三大障碍”问题。

1982年9月,中共十二大明确提出“独立自主、不结盟”这一新的外交战略。中方经与苏联交涉,决定从1982年10月5日起重开中断两年多的谈判。在新一轮谈判中,中方仍坚持苏联必须首先解决“三大障碍”问题,而苏联代表在谈判中的立场并未超出塔什干讲话的范畴,这就导致了谈判久拖不决。1982年11月,勃列日涅夫逝世,中方派遣以黄华为首的代表团赴莫斯科参加葬礼。11月16日,黄华同苏联外长葛罗米柯举行了会谈。会谈虽然没有在“三大障碍”问题上取得进展,但双方同意从发展贸易、经济合作和文化交流等领域逐步做起,从而在两国关系正常化的道路上继续相向而行。

经历塔什干讲话和“葬礼外交”后,中苏关系的气氛已经出现明显的改善。1983年,苏联一改将欧洲削减的导弹转移到东方的态度,明确表示不会将导弹转移到其他地区。对此,李先念在1983年9月2日欢迎约旦国王侯赛因的宴会上指出:安德罗波夫希望改善中苏关系,这是值得欢迎的,但正常化道路上还存在一些障碍。虽然苏联领导人不愿在“三大障碍”问题上让步的态度不能令中方满意,但双方在相关问题上的日益接近增加了中国领导人的信心。9月24日,邓小平在同金日成的会谈中也说道:最近安德罗波夫的讲话有变化,过去讲两国改善关系不要涉及第三国,现在讲不要损害第三国的利益。解决中苏关系问题,毕竟还有三个障碍,谈判还是要继续下去。

虽然中苏谈判因“三大障碍”的分歧而久拖不决,但在双方一致同意就经济、文化、科技和人员往来等方面加强交流的情况下,双方在边境地区的合作取得了不小的进步。胡耀邦在黑河考察时曾鼓励中苏边境地区的往来不必等待两国政治谈判的结果,而要在对外开放方面做到“南深北黑,比翼齐飞”。与此同时,哈巴罗夫斯克边疆区也一直向苏共中央申请重开边界贸易。1982年10月,中苏双方就重开边界贸易问题在哈巴罗夫斯克(伯力)举行了会谈。

历经波折后的来访:阿尔希波夫在北京同陈云会面

与黑龙江省和滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、阿穆尔州、赤塔州等中苏边境接壤地区之间在经贸、人员往来等非政治领域取得的很大进展相比,北京、上海和莫斯科、列宁格勒等这些核心城市间的经济、人员交往以及两国高层的官方往来则相形见绌。为此,中苏双方都有意继续提升交流层级,进一步扩大合作。正是在这种情况下,苏联领导人决定派遣一名“老朋友”前往中国访问。

中方在交涉后同意阿尔希波夫来华访问并同陈云等人会见

在1983年5月31日的苏共中央政治局会议上,安德罗波夫首次提议派曾担任援华专家组组长、时任苏联部长会议第一副主席的阿尔希波夫赴华访问。他说:“在和我们谈判中,中国人不会向前走了,停在他们现在停的地方。但所有的资料说明,他们能够和苏联进行更广泛的经济合作……应该派阿尔希波夫同志去中国进行相关谈判,去试探一下。如果我们能和中国按文化、体育和其他组织的路线扩大经济合作,那么我认为这已是前进了一步。”葛罗米柯、契尔年科、戈尔巴乔夫等其他到会的领导人一致同意了这一提议。

关于苏联阿尔希波夫访华的提议,当时在外交部苏欧司苏联处工作的周晓沛回忆:开始时,我方对此没有回应。为了促成这一重要访问,苏方就通过“电影渠道” (指在中苏两国高层来往相当稀少的时期,中国外交部苏欧司和苏联驻华使馆之间各有两名联络员,常以借放苏联故事影片为名,进行定期接触,释放某些信息)向我们放风,苏联新领导人是真心要改善对华关系的,而且指派这一人选也是考虑了各种因素。阿尔希波夫在20世纪50年代担任过苏联援华专家总顾问,是中国人民的老朋友,认识陈云、李先念等中国领导人,可以顺便进行高层接触。对此,中方表示同意。

1984年2月9日,安德罗波夫逝世,万里副总理率团前往莫斯科参加葬礼。万里在苏期间同阿尔希波夫进行了会谈。这是20年来中苏两国举行的第一次副总理级会谈。时任全国人大常委会副秘书长的阎明复回忆,阿尔希波夫在此之前就曾问他是否可以以苏联驻华使馆客人的名义访华。在万里赴莫斯科期间,阿尔希波夫多次前来拜访,再度表达了访问中国的强烈意愿。万里作出回应,正式邀请阿尔希波夫访华。中国外交部则答复称阿尔希波夫应作为中国政府的客人访华,而非作为苏联驻华使馆的客人来访。实际上,在万里前往莫斯科参加安德罗波夫葬礼的前提下,阿尔希波夫的中国之行可以被认为是苏联部长会议第一副主席的回访。

中国方面在正面回应阿尔希波夫访华意愿后,就开始紧锣密鼓地筹备,尤其为陈云等领导人同阿尔希波夫的会面作准备。朱佳木回忆:1983年底,李先念主席办公室打来电话说阿尔希波夫要于1984年5月访华,通过外交途径提出希望在华期间能见见陈云同志,要我向陈云同志请示是否同意。我向陈云同志报告后,他立即表示要见,说阿尔希波夫在50年代是援助我国的苏联专家组组长、国务院经济总顾问,对中国十分友好,指示我为他草拟一个会见讲话稿,并交代了讲话的要点。3月12日,陈云将和阿尔希波夫谈话的要点稿送交李先念征求意见。李先念同意,并送姬鹏飞和吴学谦阅。然而就在各项工作已经准备就绪的时候,阿尔希波夫的中国之行突然出现了变故。

阿尔希波夫来访的临时推迟与中方的应对

1984年5月9日,即在原定来访日期的前一天,苏联突然宣布由于准备工作尚未就绪,推迟阿尔希波夫的访华日程。由于涉及这一问题的苏联档案尚未公布,苏联方面决定推迟此行的确切动机无从知晓。根据中方人员的判断,中越关系的突然紧张和中美关系的进展,很可能是刺激苏联作出这一举动的原因。另据周晓沛回忆,苏方推迟阿尔希波夫访华后曾向中方透露:契尔年科接任总书记后对华政策没有改变,只是因中越边境武装冲突升级而暂时推迟。对于苏联方面突然推迟此行的决定,中方虽然颇为不满,但并没有借此做什么文章。6月21日,李先念在主持中央外事工作领导小组会议时表示:改善中苏关系是长期的战略任务,不能因为阿尔希波夫不如期来,而放松签署文件的准备工作。准备工作还要继续做,但是要向苏方讲清楚,阿尔希波夫不能如期访华,责任不在中方,不给苏联造成我们有求于他的错觉。

在确定邀请继续有效的情况下,陈云继续为会见阿尔希波夫认真准备。12月14日,他听取从苏联访问回来的阎明复关于苏联近况的介绍。阎明复回忆:“当时,我陪着一批人大常委到成都、重庆、武汉去视察。在视察过程中,快到重庆的时候,重庆市委就派人通知我,说是中央有急事让你紧急返回北京。于是,我就从重庆坐飞机回到北京。北京机场接我的同志讲,说是陈云同志找你,要见你。我就从机场直接到了陈云同志家里面,陈云问了我阿尔希波夫最近的情况。我说,阿尔希波夫在中苏关系恶化以后,没有讲过一句不利于中苏友谊的话,没有做过一件不利于中苏友谊的事情。陈云听了以后非常感动,我当时就看见他眼圈里面有一点儿要掉眼泪的样子。”20日和23日,陈云又先后同外交部副部长钱其琛、陈楚和国务院副总理姚依林就阿尔希波夫访华一事进行商谈。从准备谈话稿件到向负责对苏外交的同志了解情况,陈云一直亲力亲为,为24日同阿尔希波夫的会面作好了准备。

陈云同阿尔希波夫在北京会面

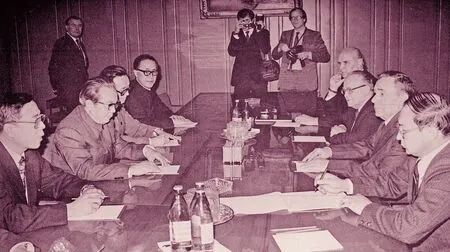

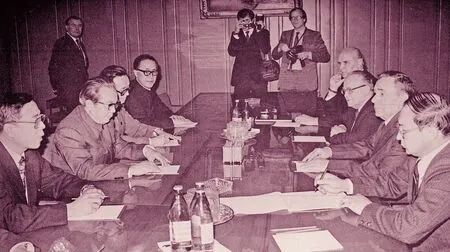

1984年12月21日至29日,阿尔希波夫出访中国。阿尔希波夫此行首先同姚依林等人进行了会谈,并就经济技术合作协定、科技合作协定和关于成立两国经济、贸易、科技合作委员会协定的签署达成了一致意向。

12月24日上午,陈云在中南海会见了阿尔希波夫。会见时,在座的有薄一波、姚依林、钱其琛以及苏联驻中国大使谢尔巴科夫等人。在就双方的友谊进行短暂寒暄后,陈云首先同阿尔希波夫谈起了“三大障碍”的问题。他说:“中苏两国完全应该也可以友好相处,中苏关系正常化有利于两国人民的根本利益,也有利于世界人民的根本利益。现在为什么不能正常化?我们认为主要存在三个障碍:越南侵占柬埔寨,你们在中苏边境、蒙古驻军,以及出兵阿富汗。这三件事都发生在中国周围,确实构成了对中国安全的威胁。越南连续打了三四十年仗,如果不是由于苏联的支持,他们怎么能反华,怎么会有力量打柬埔寨?在越南抗法、抗美战争期间,我们提供了包括人力、物力、财力在内的大量援助,仅抗美援越的武器弹药和各种物资就达一百多亿美元,我们没有对不起他们的地方。可是,他们刚刚取得全国胜利,就反对中国,驱赶华侨,向我们开枪开炮。我们反击了他们一下。当然,我们的反击仅仅限于自卫,我们没有在越南留驻一兵一卒。中苏两国要做到关系正常化,必须排除上面所说的三个障碍。如果三个障碍不能一下子都排除,也可以先排除一两个。这是原则问题,我们不能不坚持。我相信,你们也想实现关系正常化,但如果不在排除三个障碍上有所前进,事情就不大好办。”

陈云的这段讲话,既坚持了实现中苏关系正常化必须解决的涉及中国国家安全和根本利益的“三大障碍”问题,又针对苏方在先前多轮谈判中辩称实现两国关系正常化不应涉及第三方,从而拒绝将中苏关系正常化同解决柬埔寨问题绑定的做法提出了反驳。然而,由于苏联领导人在1983年5月31日提议阿尔希波夫访华的政治局会议上就以“边境上无处可动”和“需要保留在柬埔寨和越南的阵地”为由确定了“不应该提三大障碍”“我们和他们将不会在柬埔寨问题上达成协议”的方针,阿尔希波夫此行无意就这一问题取得突破,因此,双方未能就“三大障碍”问题取得新的进展。

相较于“三大障碍”问题,中苏双方都更期盼经济合作在会谈期间能更进一步发展。据苏联档案披露:1983年,中国向苏联发起、建议签订的贸易协定中的贸易额大大超过苏联前几年同中国的贸易数字,这促使安德罗波夫提议“派阿尔希波夫同志去中国进行相关谈判,去试探一下”。中国方面,1984年2月8日,李先念在主持中央外事工作领导小组会议时就这一问题表示:对苏联的关系可以拉近一些距离,邀请阿尔希波夫访华,如能在经济技术合作方面达成一些协议,则不仅对我国“四化”有利,对美国也是一种压力。2月22日,万里向李鹏阐述了“三大障碍不解决,中苏关系正常化不会有大进展,但生意可以照做”的方针。

在会谈中,陈云首先表示赞成年初苏方提出的希望加快发展两国贸易并制定长期贸易协定的意见。他说:你们重点建设项目要东移,要开发西伯利亚和远东地区,需要我们的日用消费品和农副产品,而我们为了对一批老的重点项目进行改造,并上一批新的重点项目,为今后发展打好基础,也需要你们的机械设备、电子仪器和木材、水泥、玻璃等大宗原材料。你们的东部和我们之间运输距离短,甚至短于你们国内东西部之间的距离,可以节省一笔运费。所以,我们之间进一步扩大贸易和经济合作的规模,的确是潜力很大,的确是彼此互利的。陈云还指出,中苏两国贸易和经济合作规模的扩大,在今天这个世界上并不是人人都感到高兴的。有人手里拿着先进的东西,自己不肯卖给我们,又不让别人卖给我们。因此,在转让尖端技术这类问题上,希望苏联方面要看得远一些。对此,阿尔希波夫表示:这次我应邀到中国访问的主要任务是要进一步发展两国在经济、贸易和科技等各个领域的合作关系。苏联领导人也重视同中国的关系,并希望能找到途径建立起两国的睦邻友好关系。

除解除“三大障碍”、扩大经贸等领域合作的问题外,陈云还在会谈中就干部队伍问题同阿尔希波夫进行了讨论。陈云说:“我们现在实行三个梯队的办法。叶剑英同志、邓小平同志、李先念同志和我,以及其他七十岁以上的老同志是第一梯队,摆脱日常工作,一边休息,一边考虑些大事。六十岁上下的同志是第二梯队,他们主持中央日常工作。今天我特别邀请姚依林同志和我一起见你,就是因为现在是他们当家,工作主要靠他们去做。另外,从五十岁左右、四十岁左右的人中选拔优秀的人才组成第三梯队,放在各级领导岗位上锻炼,准备将来接班。”最后,陈云还介绍了中国改革开放后政治和经济的好形势,并说再过5年左右,你们来中国访问,将会看到比现在更好的形势。在1985年前后,无论是干部队伍的老龄化问题,还是经济体制改革该向何处走的问题,都是中苏两国共同面对的重要课题。

陈云和阿尔希波夫此番时隔近30年的故友重逢,不仅令人感慨万分,双方的会谈也是真诚而有益的。朱佳木回忆:“陈云同意会见阿尔希波夫,不仅仅是为了叙旧,更深的用意在于要抓住这次机遇,利用他与阿尔希波夫之间的特殊关系,向苏联当时的领导人传递一个善意的信息,以求早日打破两国关系长期以来形成的僵局……那天在与阿尔希波夫会见之后,陈云同志的心情非常好,回到家中,主动拿起毛笔,为钱其琛副外长和我各写了一幅大字。我感到,他是如释重负,认为自己完成了一个期待已久的重要使命。”这一判断是非常准确的。中苏双方在阿尔希波夫行将离京前,接连签署了《中苏两国政府经济技术合作协定》 《科学技术合作协定》和《成立中苏经济、贸易、科技合作委员会协定》。1985年7月,中苏两国政府在莫斯科签订了《关于1986年至1990年交换货物和付款协定》 《关于在中国建设和改造工业项目的经济技术合作协定》。这意味着中苏双边贸易活动的主体由边境省份转向国家层面,两国之间的合作水平得到了大幅提高。1985年,中苏贸易总额达到了18.81亿美元,相比1984年增长了59%。1986年更是达到了26.38亿美元,相比1985年增长了约40%,并首次超过了1959年的历史峰值。阿尔希波夫的这次中国之行,的确达到了其预期的目的。

解除“三大障碍”,中苏关系实现正常化

虽然波兰解密档案显示,苏共代表曾在1985年2月举行的社会主义国家兄弟党工作会议上对阿尔希波夫的中国之行给出了强烈的否定性评价,认为中国并不想真正实现关系正常化、外交上仍在执行反社会主义路线、经济上正使资本主义卷土重来,并要求兄弟党继续对华施压,执行反对中国的路线;但这篇报告毕竟是保守派罗满宁的个人看法,并不能代表苏共领导集体的一致意见。

事实上,这次访问之后的1985年和1986年是中苏关系正常化历程中具有重要意义的两年。戈尔巴乔夫上任后全力提拔切尔尼亚耶夫,并将几年来常常“我行我素”的罗满宁解职,阻碍中苏缓和的人事基础得以消除,中苏关系正常化的趋势并未发生逆转,而是继续向前发展。

中苏边界问题得到了妥善控制,“三大障碍”中的阿富汗问题、边境驻军问题迎刃而解,到1986年只剩下一个柬埔寨问题。由于苏、中的施压和越南自身的不堪重负,黎笋距离其建立“印支联邦”的梦想渐行渐远。1986年7月黎笋逝世后,力图同中国改善关系的长征、阮文灵先后就任越共中央总书记,越南的扩张性政策逐渐得到扭转。经国内“检讨”和多方交涉,阮文灵彻底放弃前任领导人建立“印支联邦”的设想,同意从柬埔寨撤军。柬埔寨问题于1989年得到了解决,中苏在同年实现了关系正常化。

回顾中苏关系正常化的历程,阿尔希波夫1984年的中国之行是在两国难以解决“三大障碍”问题,但边境接壤地区的经贸、人员交往等领域有所起色的背景下发生的。在阿尔希波夫同陈云等中国领导人会谈后,中苏之间在经贸、文化交流等领域的关系有了切实的提升。两国政府签订各项协议后,许多边境省区之间的省际合作上升到了国家层面的合作,双方的贸易总额也因此经历了一轮飞速增长。

在1984年末同阿尔希波夫会面的过程中,陈云贯彻了“以经济促政治”的方针,在坚持基本安全关切不动摇的基础上,在经济等领域向苏方释放善意,从而促使双方在非政治领域的合作更上一层楼,并最终为双方政治关系的改善奠定了良好的基础。■