智媒时代突发公共卫生事件决策信息的集成与传播

2022-08-22马文竭

马文竭 马 明

一、 基于信息传播和应急管理跨学科理论基础

决策信息是政府应急管理研究的重要内容,且在日益变化的媒介环境中呈现出多元化、智能化及数字化的趋势。政府应急决策的研究框架经历了从决策个体“认知—心理”、决策主体“官僚—组织”,决策环境“情景—应对”到决策媒介“信息—信息源”的发展历程。

国内关于突发公共卫生事件决策信息研究始于2003年SARS疫情,主要是从信息传播和应急管理两个学科视角展开。一方面,媒介传播研究者依托场域、议程设置等理论聚焦突发公共事件中新闻消息、媒介信息等对于舆情引导、应急决策及受众关注偏好的影响。这些研究分析了官方场域和社会媒介中信息文本、隐喻架构及受众情绪,指出:“舆论反应不代表客观真相,突发公共事件中与真相关联的各类信息有一个逐步集聚、渐进呈现的过程”①。“在信息提供不及时、不透明的情况下,媒体使用消极负面的隐喻架构,过度渲染了疫情的危害,便有可能使应急舆情工作更为被动。”②“突发公共卫生事件舆情周期具有独特的演化规律,网民所处的特定情境对其话题关注内容有所影响……最终话题内容多演化为网民情感表达。”③另一方面,应急管理研究者更为强调数字化时代背景下信息技术和相关应用对于应急决策的影响。“随着海量信息和大量数据的生成与涌聚,重大突发公共卫生事件信息的公开方式、共享机制与传播模式对于战胜疫情起到了重要作用,其中出现的种种问题和困惑值得深入反思。”④李琦等研究者指出,应该“基于数字城市空间信息基础设施,利用地理信息系统(GIS)技术,整合数字城市信息化资源,建设应急指挥决策支持系统”⑤。近年来更多的研究者开始关注大数据、云计算及机器学习等人工智能信息技术在应急决策中的效能。“人工智能可以使公共卫生安全风险识别从经验驱动转为智能驱动,通过向信息识别和平台识别的转变,降低风险发生的突发性。”⑥

当前国内该议题研究特点为:第一,研究视角从新闻报道、舆情引导开始转向智能化信息传播;第二,研究学科背景趋于多元,且强调网络信息和数字媒介的影响力,特别是基于大数据、智能网络技术的决策信息备受关注;第三,研究思路多以现实实践为导向,成果多服务于政府应急决策和相关机制改革。同时也存在以下不足:一是关于信息传播与集成系统的针对性研究不多;二是多偏于信息传播、舆情引导及媒介影响等研究,智能网络媒介环境下应急信息集成传播的分析框架着墨不多。

二、“信息—价值”:突发公共卫生事件决策分析框架

(一) 突发公共卫生事件应急决策的信息要素和价值要素

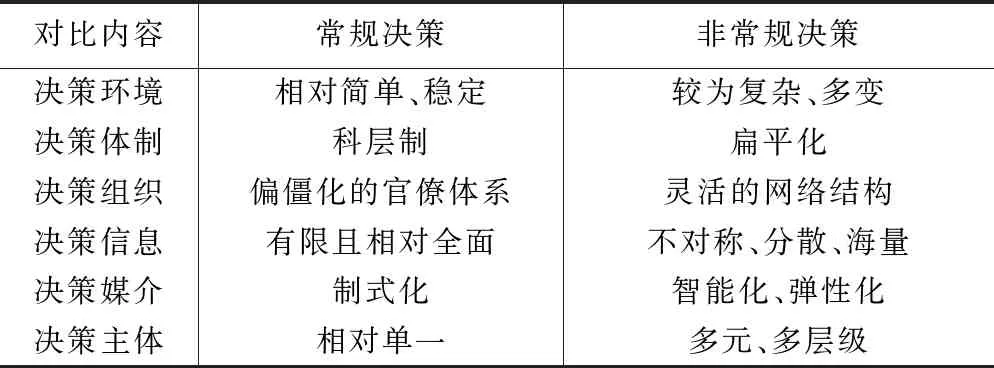

决策要素是西蒙(Simon)为了更深刻理解和认识管理者的决策过程而提出的概念,并认为决策要素可分为事实要素和价值要素。⑦决策者可通过已有经验或相关依据验证事实描述是否准确;而价值要素是管理者对该事物的某种判断,与决策制定者或者行为者本身的价值伦理观念有关,且不是简单的是非之分,亦不能通过经验来进行辨析。突发公共卫生事件应急决策属于非常规式的决策类型,特别是智媒化时代决策信息呈现出不对称、海量且分散的特征(如表1所示)。

表1 智媒化时代非常规决策和常规决策对比表

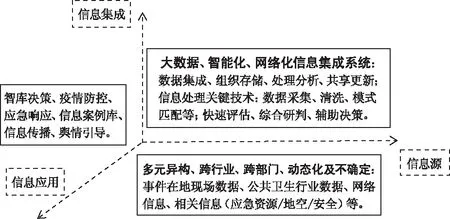

突发公共卫生事件决策信息集成与传播依旧面临着诸多约束问题。第一,决策时间的紧迫性和决策议程非程序化要求政府对于信息传播必须掌握主动权。这意味着政府必须对事件起源、信息传播与扩散、舆论导向有着较强的主动权,否则很容易让伪信息衍生恶化影响。第二,信息碎片化和技术支持的有限性。突发公共卫生事件的信息源涉及多部门和多层级,呈现出明显的碎片化特征。正如新冠肺炎、SARS疫情在前期应急处置时,海量信息汇入应急决策者视野,故对信息的识别和处理提出了极高的要求。很多事件的源头病因具有较强隐蔽性,受制于公共卫生科技条件限制,无法很快识别病原体,所采取的医治方案和解决措施难度较高,短时间内无法有显著效果。第三,智媒化时代应急决策需要处理海量信息和模拟事件发展态势。这已不是决策个体或几位专家所能直接应对的问题,而是倾向于依托科学智能信息分析系统辅助决策本身。本研究认为突发公共卫生事件应急信息集成系统应包含信息源、信息集成和信息应用三个层面(如图1所示)。

图1 突发公共卫生事件应急信息集成系统构建

(二) 多元异构的信息源

不同形态的信息对于应急决策的支持辅助功能各异。突发公共卫生事件决策信息源包括:事件现场在地实时数据;疾病预防控制中心、医院及检验防疫等主要卫生机构行业信息;与事件相关各类互联网信息;与事件相关的地理、空间、公共安全及应急资源等信息。

海量多元的信息使得应急决策主体对信息集成、处理分析、共享拓展面临较高的挑战和难度,主要体现在以下三方面:第一,信息源具有分散性、动态性及多元性等特点。信息来自多个部门和层级,且在行政部门职能分配的影响下呈高度分散。在突发疫情的发展扩散中,信息持续动态更新且不确定。第二,在行政管理部门条块分割的制度背景下,信息数据共享和信任尤为困难。在实际应急决策中,当前疾病预防信息直报系统面临着同物资储备、公共安全等机构系统跨部门协同准入和共享应用等难题。第三,应急信息的公开性和来源隐私性之间的矛盾。突发公共卫生事件应急中很多信息数据源于“个体”隐私数据,在合法使用和应用方面必须得到规范保障。

(三) 智能网络化信息集成系统

技术创新应用一直是应急管理解决突发事件的重要支点。2003年抗击SARS疫情之后,我国开始建设传染病网络直报系统。智媒化时代海量信息和更迭的媒介技术对该系统提出了较高挑战。突发公共卫生事件需要对于疫情传播速度、区域、影响人群及变异等情况进行预测和情景模拟,故以计算机视觉、机器学习、大数据等为代表的人工智能技术将会更好地胜任这些任务。建立人工智能大数据等技术支撑下的公共卫生风险监测预警系统,是作为传染病网络直报系统的补充。⑧围绕突发公共卫生事件应急决策需建构一个智能网络化信息集成系统,其系统框架和结构设计应同其他突发事件信息系统保持一致。该系统是集合信息适配准入、提取遴选、分析处理及共享发布等多功能为一体的综合性平台,是应急管理体系的核心中枢,是应急决策机制的重要支撑,是应急协调响应的导航(如图2所示)。

图2 突发公共卫生事件应急决策智能网络化信息集成系统

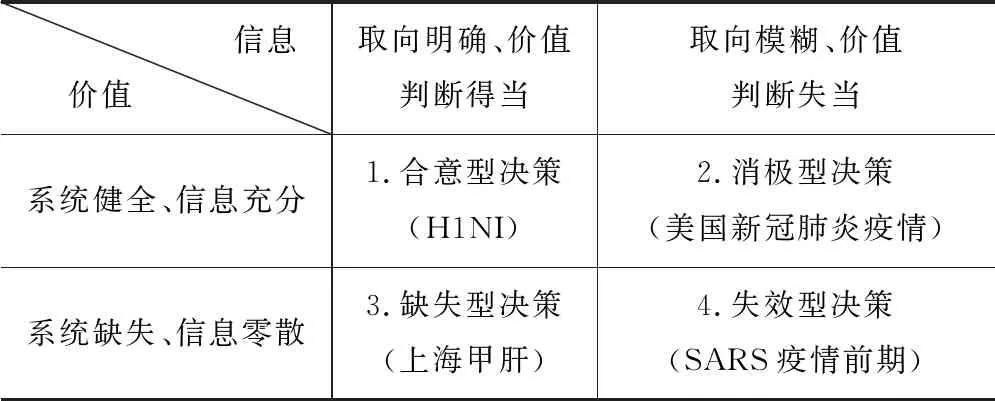

(四) “信息—价值”视角的应急决策模式

健全的信息集成系统是突发公共卫生事件应急决策的基础,价值判断是应急决策的关键,从这两个维度可将突发公共卫生事件应急决策模式分为四类情形(如表2所示)。第一种“合意型”决策是指应急信息系统较为健全,信息源和信息渠道都较为清晰,信息处理机制为决策支持能够提供保障。应急部门对于事件的价值判断准确,形成较为适宜的应对方案。2009年我国处置防控H1N1流感属于该类决策情形。第二种“消极型”决策是指应急信息系统较为健全,但决策主体对于事件的价值判断失误,信息集成系统与决策机制之间明显失调。美国处置新冠肺炎疫情属于该类决策情形。第三种“缺失型”决策是指并不具备健全的信息集成系统,信息源较为分散、信息渠道不够畅通,但决策主体价值判断得当,使得应对措施仍能够发挥显著作用。1989年上海应对甲肝疫情就是该类决策较好的例证。第四种“失效型”决策是指应急信息系统和应急决策价值判断均处于“失灵”的状态。应急决策者失当的价值判断,使得事件处置迟滞。如2003年SARS疫情初期应急决策较为被动和低效。

表 2 “信息—价值”视角突发公共卫生事件应急决策模式

三、 案例分析:中美新冠肺炎疫情决策信息的集成与传播

(一) 我国新冠肺炎疫情应急决策信息集成与传播

1.中国新冠肺炎疫情应急决策的时间序列

截至2021年6月30日,我国确诊新冠肺炎病例438例,累计治愈出院病例86718例,累计死亡病例4636例,累计报告确诊病例91792例。⑨当前我国新冠肺炎疫情应急管理处于常态化防控阶段,即事中阶段的衰退期。从时间序列的周期来看,信息源较为清晰,应急决策的信息集成和传播呈现出明显的时效性。此外,关于新冠肺炎病毒的源发,仍旧需要更多的数据论证和分析。很多国家新冠肺炎疫情出现的时间点可能会大幅提前。根据新闻资料可知,西班牙、巴西等国研究机构在2019年的废水样本中就已检测出病毒。

2.信息源:单向源相对清晰、源类差异性明显

从我国新冠肺炎疫情常态化防控阶段信息上传汇总、信息传播以及集成来看,支持应急决策的单向信息源是较为清晰的,各类信息源之间在信息量、有效性和应用性方面差异较为明显。应急决策部门通过汇总、分析及利用信息应对疫情防控成效明显,其中2020年6月初出现在北京的散发式疫情便是最好例证(如表3所示)。

表3 北京新冠肺炎疫情应急决策信息源和信息应用(2020年6月至7月)

首先,精准清晰的信息源是该轮疫情有效决策的基石。依托疫情防控常态化预案布置,卫生医疗机构发热门诊成为此次疫情的重要信息端口。北京市宣武医院确认核酸检测样本阳性后第一时间上报市疾控中心。其次,不同信息源之间差异明显,汇集后的信息成为应急风险研判和分类防控的重要依据。北京市疾控中心围绕确诊病例个人陈述、手机支付信息及微信聊天记录等网络信息进行详实地流调溯源,并结合环境采样检测结果确定了疫情核心区。事件在地的新发地市场每日约6万流动人口、2000多个商户及十几个周边社区,这使得在地数据的汇集合成工作尤为艰难。由于采取网络信息平台集成处理,如“城市大脑”“战疫金盾”“智源蓝保”等信息化技术的应用,疾控中心能够快速地定位有效疫情信息,并精准地进行分区分级分类的防控,避免了全市“一刀切”的应急处置。再次,差异化信息源的针对性措施是助力抗疫的重要支撑。此次疫情期间仅市民服务热线日均咨询、诉求及建议信息就达1万余条。2020年6月13日关于“北京新发地”的百度搜索指数为37,923,资讯指数达到15,892,061,指数同比变化呈现爆炸式增长。北京市应急管理部门采取每日两次新闻发布会、热线诉求派单下沉、官方媒体全程通报、动员新媒体及时跟进等系列处置措施,保证了所传播疫情信息的真实性、权威性和时效性。最后,为了实现系统性应对突发疫情,避免疫情反复,北京市有关部门对于配套措施涉及信息给予了充分处理,例如,通过“火眼检测”“志愿北京”等配套措施的信息化平台实现了社区防疫、全员检测工作的有效推进。其中,“志愿北京”信息平台累计发布7683个志愿项目,招募注册志愿者22.8万人次。“火眼检测”助力全市核酸检测,累计超过1100万人参与检测。这一阶段我国河北、黑龙江及新疆等局部地区出现的疫情反弹问题都能够在短时间内得到控制,其关键就在于信息源清晰,信息上报和应急响应较为及时。

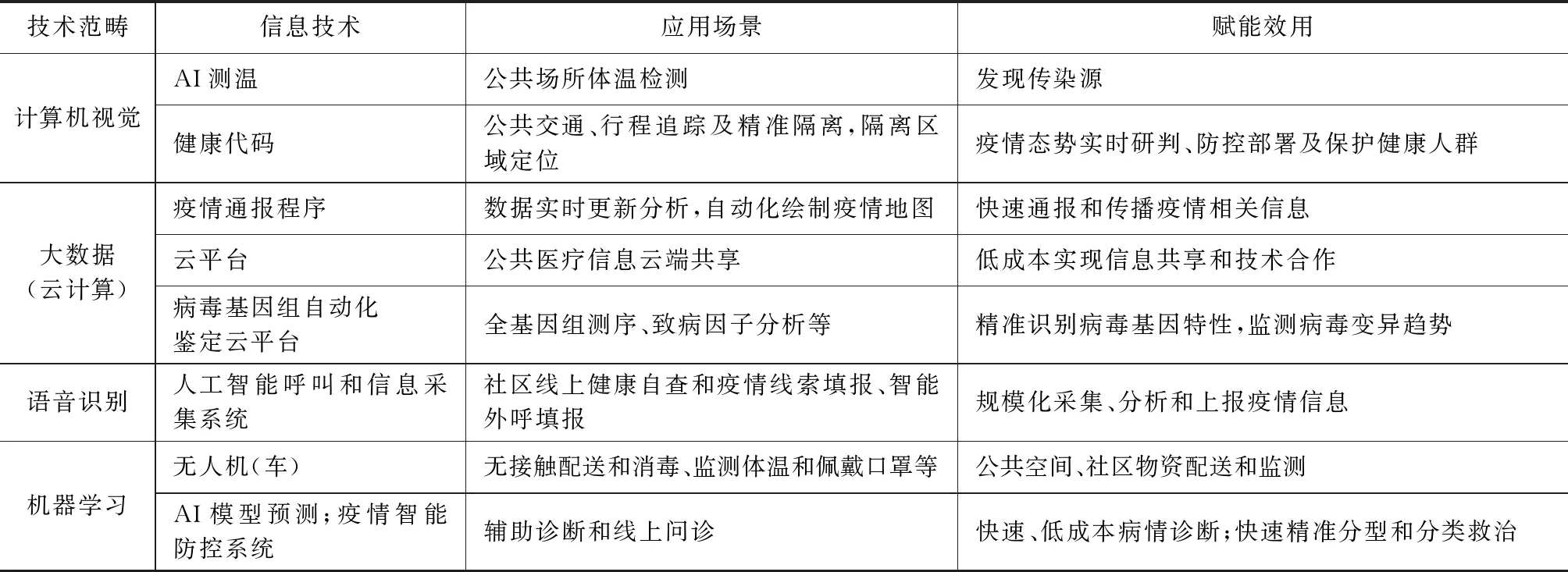

3.信息集成:子系统赋能效用成效显著,智能化整合潜力较大

新冠肺炎疫情常态化防控阶段决策信息集成呈现出从传统单个系统向智能化平台统一集合的发展趋势,且在深度整合方面潜力较大。当前我国决策信息集成主要是通过计算机视觉、语音识别、机器学习、大数据等人工智能技术来实现。这些前沿的数字化信息技术在常态化防疫期间发挥了重要作用,对于应急决策的赋能效用格外明显(如表4所示)。

表4 智能化信息技术应用新冠肺炎疫情应急管理

在信息技术应用背后是华为、百度、中科院、清华大学、华中科大等一大批高科技公司和高等科研院校。中国信息通信研究院发布的《疫情防控中的数据与智能应用研究报告》显示,新冠肺炎疫情防控期间,在多方积极努力协同配合下,人工智能、大数据等新一代信息技术快速应用到了疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面。例如,依托大数据和云计算技术预测疫情期间人口流动轨迹,借助计算机视觉技术实现健康代码迅速锁定“涉疫”人员,通过AI智能深度学习和模型预测加快病毒宿主预测和病情诊断,以及各类无接触的智能机器实现物资配送和疫情防护监测等等。这给常态化防控阶段应急工作提供了信息支撑和技术保障。从应急决策的信息战略来看,上述不同子系统的信息还具有深度融合的潜力空间。当前子系统由于底层技术架构的差异化、研发单位权属关系以及专利保护等原因,智能化整合力度不够。如AI测温在发现异常个案之后,需要同案例相关的就诊历史、行程轨迹及疫苗注射等信息在云端平台借助大数据算法进行更进一步的排查,并同AI模型预测、在线问诊端口进行有效地衔接。目前这种不充分的信息集成是可以理解的,毕竟对新病毒的认识和智能化系统平台的更新是需要不断推进的一个过程。

(二) 美国新冠肺炎疫情应急决策信息的集成与传播

根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据显示,截止2021年6月30日,美国当日新增16,260例,294例死亡。美国累计确诊34,540,508例,累计死亡620,189人。美国应对新冠肺炎疫情的效果一直处于不理想的状态,甚至成为全球突发公共卫生事件应急管理的负面教材。美国新冠肺炎疫情高级专家安东尼·福奇(Anthony S.Fauci)在接受媒体采访时表示,美国在抗击疫情方面做得比大多数国家都糟,每个州各自为政,而不是统一协作。

1.美国新冠疫情应急决策的时间序列

相比较于中国抗击疫情的时间序列,美国应急管理事前、事发及事中等阶段的时间区间都较长,这也从侧面反映了美国的应急决策信息集成与传播呈现出明显的迟滞性。从2020年1月到3月中旬,中国举国上下齐心协力抗击疫情,付出了极大的代价,为其他国家应对疫情争取了宝贵的“决策响应时机”。但是很显然美国政府并没有充分利用这个有利时机。美国成立的抗疫疫情专题工作组由卫生与公众服务部(HHS)领导,白宫国家安全委员会(NSC)协调,并由时任副总统的彭斯担任组长。从联邦和地方政府以及下辖各部门响应协调可见,工作小组在决策信息汇总、集成及传播方面的整合度不高。

2.信息集成:子系统之间断链,信息应用低效,无法实现高度集成

美国政府应对疫情的决策机制由纵向和横向双重分权制度所决定。高度的分权和制衡机制使得应急决策的信息子系统之间呈现非常明显的“断链”,信息分化现象严重,无法实现充分的集成。

首先,鉴于政党利益、竞选压力以及国内经济,美国联邦政府层面对于专业机构的信息源并未给予高度重视,信息源割裂严重,应用率低。美国公共卫生应急决策信息系统由国土安全部(DHS)、联邦紧急事务管理局(FEMA)、卫生与公共服务部(HHS)和疾控预防中心(CDC)等机构组成。在成立疫情专题小组后,HHS和CDC提供的专业疫情信息和政策建议并未得到行政管理部门重视。HHS和CDC在疫情小组中的重要性大为下降,在决策团队中逐渐被边缘化和架空,甚至出现了行政官员使用错误信息的误导行为。地方政府行政官员因为党派偏好、民调及选举需求,对于疫情信息的决策应用不一。共和党的州长和特朗普支持者较多的州长采取保持社交距离的政策平均慢2.7天。其次,受制于美国横纵向双重分权的政治制度影响,联邦和地方政府的应急决策权不统一。美国突发公共卫生事件信息系统由横纵向交织的9个子系统构成,抗击流行病的执行工作由2684个州、地方和部落公共卫生部门负责。高度碎片化的决策主体对待信息整合和集成方面并没有统一的行政压力。CDC信息源的权威性受到了极大挑战。各州层级医疗反应系统(MMRS)、地方政府的卫生资源与服务管理局(HRSA)以及各类医疗机构在跨州、跨区域的疫情信息协同方面较为乏力。最后,受制于削减公共卫生预算和压缩信息服务网络建设,社区和基层的公共网络建设缓慢,信息技术应用于疫情的效果与美国先进科技水平并未呈现正相关。特朗普政府上台后实施了诸如削减CDC经费、解散全球卫生安全和生物防御理事会等措施,一定程度上削弱了美国应对卫生安全威胁的能力。这也是疫情初期出现呼吸机、口罩等医疗防护物资短缺,CDC病毒检测盒失效等问题的原因。

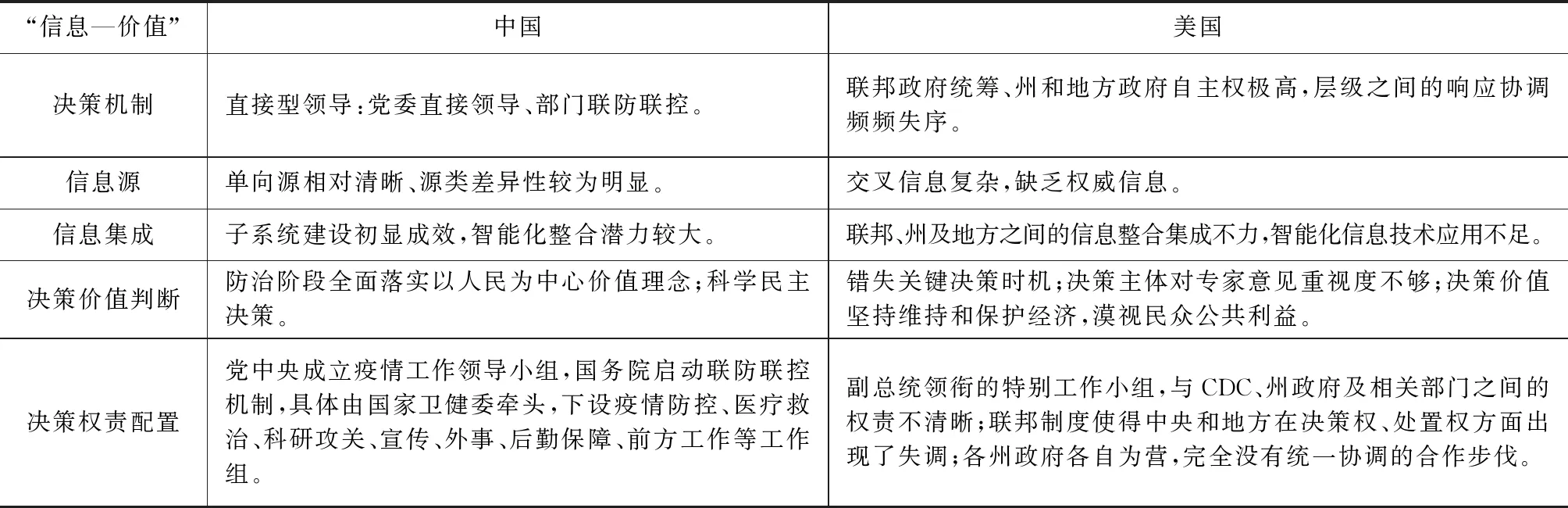

(三) 对比分析

从中国和美国应对新冠肺炎疫情实际情况对比分析可知(如表5所示):(1)合意型的应急决策模式必须同时具备充分的应急信息和正确的价值判断。政府应急决策的价值判断往往依托权威、统一且有效的信息源。(2)突发公共卫生事件决策信息集成是一项系统性工程,这要求政府决策机制须具有强势的统一性、权威性和系统性,高度分权和制衡的决策结构模式不利于应急信息的汇总和集成,会降低应急响应协同的效率和效果。(3)大数据、云计算等信息技术创新可以有效地辅助和提升应急决策效力,有助于提升应急管理部门之间的协作效率。

表5 中国和美国新冠肺炎疫情应急决策信息集成与传播

四、 结论与思考

突发公共卫生事件的决策机制应有利于应急信息的集成和传播,应急决策的价值判断应以维护民众的公共利益为导向。总结而言,智媒环境下我国突发公共卫生事件决策信息集成与传播持续优化主要涵盖三个面向:

第一,智媒化时代突发公共卫生事件应急信息呈现出显著的数字化、多元化、碎片化等特征,面对多元异构的信息源,政府应急部门应构建网络化和弹性化的信息传播机制。

第二,应急决策机制是突发公共卫生事件应急管理的核心,高度分权的决策机制不利于决策信息的集成和传播。政府应急部门应围绕健全的信息集成系统、正确的决策价值判断和完善的传播机制不断地优化现有应急决策机制。

第三,面对不断加速的技术革新、日益变化的媒介生态和复杂的国内外环境,政府应更加重视人工智能技术在突发公共卫生事件应急决策中的效能。在现有疫情信息直报系统基础之上,总结抗击疫情的经验规律,依托我国突发应急决策机制的特色社会主义制度优势,发挥计算机视觉、机器学习、大数据等人工智能在整合信息源、信息适配准入、提取遴选、分析处理、共享发布及信息应用等方面的技术优势,发挥高等科研院校和高新技术企业的人才优势,积极推进突发公共卫生事件智能网络化信息集成系统的建设,进而更好地支持应急决策和应急防控响应。

注释:

① 薛可、何佳、余明阳:《突发公共事件中用户生成内容的差异化研究:基于舆论场域的视角》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2017年第4期,第154页。

② 张薇、毛浩然、汪少华:《突发公共卫生事件官方媒体报道的隐喻架构分析——基于SARS和H7N9疫情报道语料》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版),2015年第2期,第107页。

③ 周红磊、张海涛、张鑫蕊、王兴鲁:《话题—情感图谱:突发公共卫生事件舆情引导的切入点》,《情报科学》,2020年第7期,第21页。

④ 何文盛、李雅青:《突发公共卫生事件中信息公开共享的协同机制分析与优化》,《兰州大学学报》(社会科学版),2020年第2期,第12页。

⑤ 李琦、刘纯波、李斌:《城市突发公共卫生事件应急指挥系统空间数据模型设计——以“合肥地区非典防治决策支持系统”为例》,《计算机工程与应用》,2004年第1期,第1页。

⑥ 张志华、季凯、赵波:《人工智能促进公共卫生安全风险治理:何以可能,何以可为——以新冠肺炎重大疫情为例》,《江海学刊》,2020年第3期,第15页。

⑦ 李德强:《西蒙决策中的价值要素和事实要素》,《中国科技信息》,2006年第1期,第25页。

⑧ 周慎、朱旭峰、薛澜:《人工智能在突发公共卫生事件管理中的赋能效用研究——以全球新冠肺炎疫情防控为例》,《中国行政管理》,2020年第10期,第41页。

⑨ 国家卫生健康委员会:《截至6月30日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》,http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202107/b286ca91ca9f47

f8a09c381c1d1e0e49.shtml,2021年6月25日。