威远五峰组—龙马溪组页岩岩相展布及对水平井产量的影响

2022-08-20梁峰张琴卢斌姜巍熊小林陈鹏姜仁梁萍萍马超

梁峰,张琴,卢斌,姜巍,熊小林,陈鹏,姜仁,梁萍萍,马超

1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083

2.中国石油集团川庆钻探工程有限公司,成都 610051

3.中国石油集团长城钻探工程有限公司,辽宁盘锦 124010

0 引言

四川盆地上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组海相富有机质页岩(TOC>2%)是中国页岩气勘探开发的主要领域[1-7],2019 年实现页岩气产量154×108m3。威远页岩气田作为川南地区页岩气产量的主要贡献者之一,2019年产量超过30×108m3,占川南地区页岩气产量近40%。

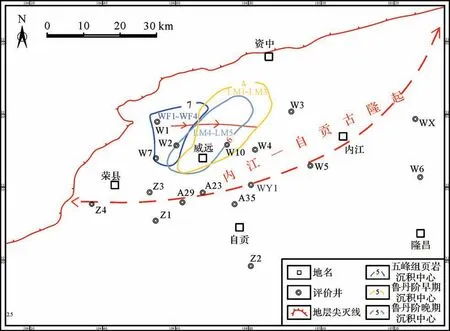

威远页岩气田位于四川盆地西南部(图1),构造隶属川西南古中斜坡低褶带,五峰组—龙马溪组页岩埋深1 500~4 000 m。前人研究表明,威远地区五峰组—龙马溪组富有机质页岩厚度28.9~47.3 m,沉积环境与川南地区一致,为深水陆棚相环境,沉积环境差异较小[8-15]。然而,通过笔者研究发现,威远地区发育一东西向的(水下)古隆起,影响该区域优质页岩的厚度展布及沉积环境,进而影响到页岩储层品质和水平井产量。本文以威远地区14口钻井资料为基础(图1a),结合中国石化在威远地区的4口井,以笔石生物地层为时间标尺,结合地球化学、矿物学、厚度展布特征,详细论证了威远地区古隆起的存在,同时刻画了威远地区五峰组—龙马溪组早期不同阶段页岩的沉积演化特征,指出沉积环境对页岩储层发育及产量的控制作用,对该地区页岩气开发部署具有重要的指导意义。

1 古隆起的发现及证据

1.1 地层及沉积阶段划分

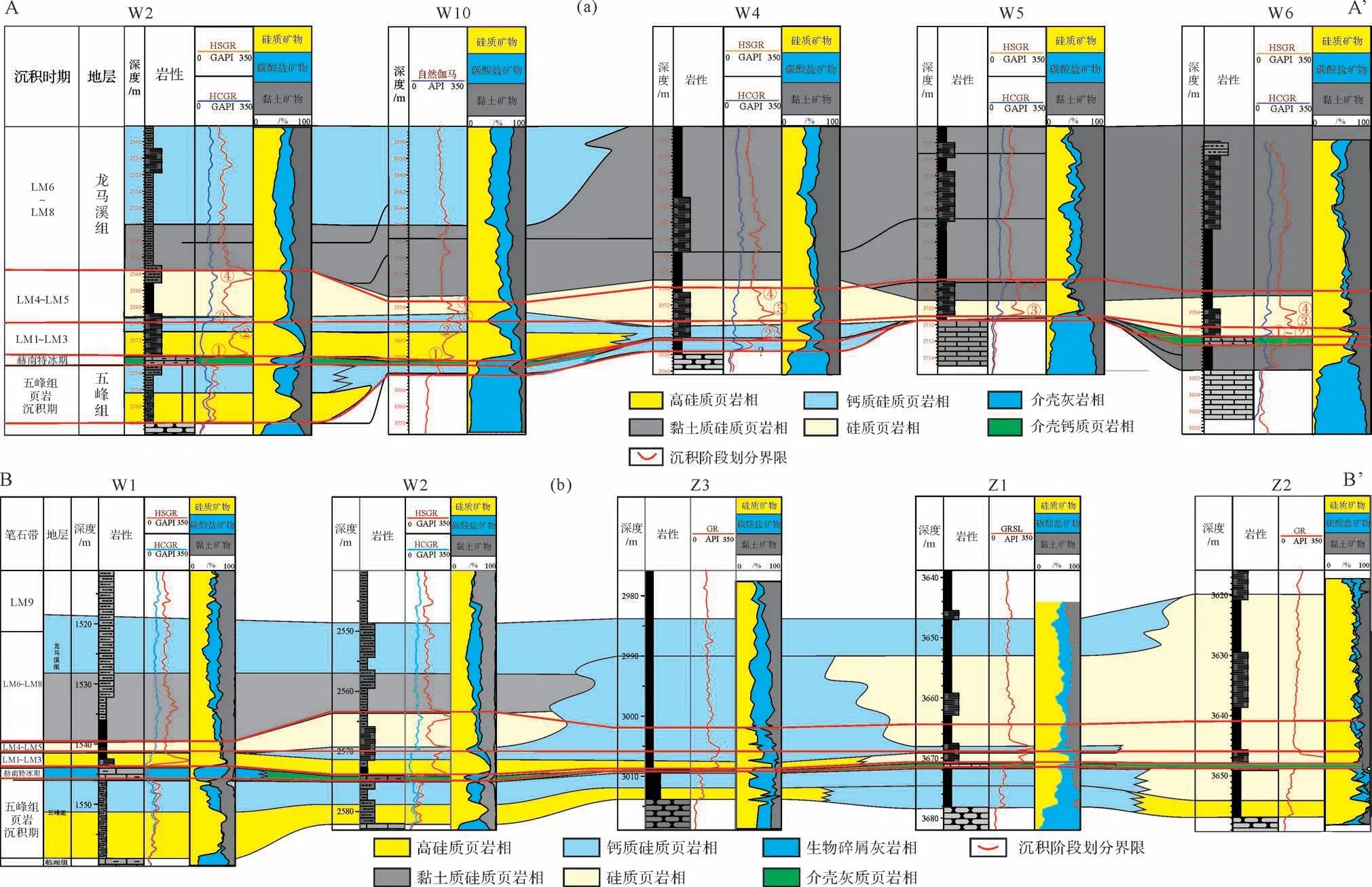

威远地区五峰组页岩以深色页岩为主,TOC 普遍含量较低(TOC<2%),观音桥段以含有腕足化石的灰质页岩、泥灰岩为主,龙马溪组以黑色页岩为主,具体综合柱状图详见图1。本文的生物地层划分采用陈旭等[4,16]的划分方法,不同的生物地层用代码表示(图1)。本文中生物鉴定均为钻井岩心,由于岩心面积较小,所观察到的带化石可能比实际层位偏高。以钻井不同时期在笔石生物地层划分的基础,结合岩性地层、层序地层、古海洋环境等特征,将威远地区富有机质页岩划分了5个沉积时期,分别为①五峰组页岩沉积时期(WF2~WF4),偏氧化沉积环境(U/Th<0.75);②观音桥段(赫南特冰期),氧化沉积环境;③鲁丹阶早期(LM1~LM3),对应第一个沉积旋回,强还原沉积环境(U/Th>2);④鲁丹阶晚期(LM4~LM5),对应第二个沉积旋回,还原性降低(0.75<U/Th<1.5),黏土矿物含量增多;⑤埃隆阶(LM6~LM8),对应第三、四个沉积旋回,贫氧沉积环境(图1),由于本阶段顶界化石并未在所有钻井中找到,厚度不能确定,本文未做详述。

图1 工区井位分布及W2 井五峰组—龙马溪组地层划分柱状图Fig.1 Well location distribution of the work area and histogram of Wufeng Formation-Longmaxi Formation strata division in well W2

1.2 古隆起存在证据

对研究区14 口评价井中的岩心进行了笔石带的详细划分工作,发现在威远东部发育(水上)古隆起。证据如下:1)威远东部地区存在生物地层缺失的情况,WX 井LM5 地层直接与宝塔组灰岩呈不整合接触(图2a),缺失LM1~LM4、五峰组地层;WY1井缺失LM1~LM3 地层,LM4地层直接与五峰组页岩呈不整合接触,W5井LM3地层直接与五峰组呈不整合接触,接触面附近岩性以粉砂岩为主[8,17](图2b,c)。威远东部WX 井、W5 井、WY1 井存在不同程度的生物地层缺失情况,生物地层的缺失是古隆起发育的直接证据。2)自然伽马(GR)曲线特征与生物地层缺失特征吻合,如图3 连井剖面所示,在威远地区W2 井、W7 和W10 井发育①~⑤层段,而向东的W4井缺失①号层,W5 缺失①②号层段,WX 井缺失①②③号层段,曲线的可对比性较好,与生物地层缺失情况一致。3)矿物组成特征显示,在拗陷区域的W2井和W10 井鲁丹阶早期(LM1~LM3)发育一套高硅质的页岩层段,而在东部隆起区或隆起区附近(W4井和W5 井附近),该高硅质页岩段存在不同程度的缺失(图4a),进一步证明了该隆起的发育。4)从地层厚度上亦能发现该古隆起的存在,隆起区页岩沉积厚度小或缺失,如在五峰组页岩沉积时期W1井厚度最大,向东迅速变薄,区块东部存在地层缺失情况,而在鲁丹阶早期(LM1~LM3),W2 井地层厚度最大,向东呈减薄趋势(图4)。总之,从生物地层、自然伽马、矿物组成和地层展布上均证实在W4、W5和WY1 井区域存在古隆起,且该区域的古隆起已隆出水面。

威远地区南部亦发现水下古隆起,笔者推测应与东部的水上古隆起连成一片。证据如下:1)矿物组成特征显示威远南部区域碳酸盐矿物含量较高,位于威远南部的Z3—Z1—A29—A23—A35井[18]区域不同沉积阶段均较其南部Z2井和北部的W2井区域的碳酸盐矿物含量高(图4b),反映该区域水体较浅。2)威远南部腕足类生物个体大,反映水体浅。一般而言,腕足类化石个体越大,在水下需要的氧气越多,对应的水体越浅[19-21]。W2 井和Z1 井观音桥段(赫南特冰期)生物个体较大(图2d,e),对应水体较浅,而W3 井和Z3 井观音桥段(赫南特冰期)生物个体较小(图2f,g),对应水体较深。Z1井和W2井在赫南特冰期水体较浅,W2 井靠近西部川中隆起区,而Z1井则位于威远南部水下古隆起上。3)威远南部地层变薄,显示隆起特征。五峰组页岩沉积时期W1井厚度最大,向南呈现先变薄后增厚的趋势(图4b),Z3 井区域厚度最薄,变薄区域与碳酸盐含量较高区域重合;鲁丹阶(LM1~LM3、LM4~LM5)W2 井厚度最大,呈现向四周逐渐变薄趋势,亦反映南部水体变浅的特征。笔者推测,威远南部的水下古隆起与威远东部的水上古隆起属同一隆起,笔者称其为“内江—自贡”古隆起,由于刻画该古隆起井间距在5~10 km,不排除在不同井之间有水体较深的水道连接威远和川南地区的可能性。

图2 威远地区典型岩心及腕足化石照片Fig.2 Photographs of typical shale cores and brachiopod fossils in Weiyuan

图3 威远地区典型井自然伽马曲线与生物地层关系对比连井剖面Fig.3 Correlation of gamma ray curves and biostratigraphy of typical wells in Weiyuan area

2 岩相展布特征

2.1 岩相划分

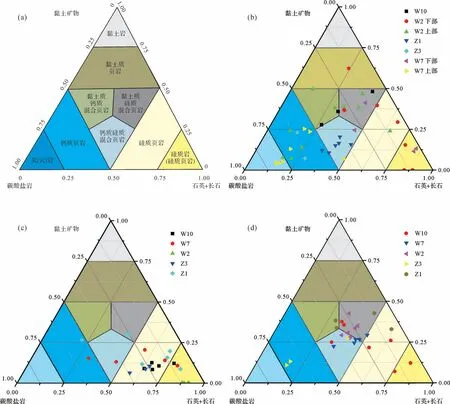

以矿物数据为基础,根据不同的矿物组成将页岩划分为黏土质页岩、硅质页岩、灰质页岩和混合页岩相区(黏土质硅质混合页岩、黏土质钙质混合页岩和钙质硅质混合页岩)四大岩相区,不同岩相的具体划分方法详见图5a[22]。

凯迪阶晚期(五峰组页岩沉积期)不同区域页岩岩相差别较大,以钙质硅质混合相页岩为主。从测井解释和矿物组成三角图均能看出,在厚度较大区域(W1、W2、W7井)下部以硅质、高硅质页岩相为主,上部以钙质页岩、钙质硅质页岩相为主,在Z3 井和Z1 井厚度变薄区域(水下隆起发育区),碳酸盐含量明显增高(图4、图5b)。

赫南特冰期由于极地冰盖的扩张,导致全球海平面下降[23-24],致使生物大量灭绝,这个时期繁盛的生物主要为底栖的赫南特贝,威远地区浅水区主要为富含生物化石的介壳灰岩相,在较深水则主要为介壳灰质页岩相。

鲁丹阶早期(LM1~LM3)W2 井硅质矿物含量最高,以高硅质页岩为主,向四周黏土矿物和碳酸盐矿物含量逐渐增高,以硅质页岩为主(W7、W10、Z3 和Z1)(图5c)。总体上在靠近东部古隆起区域黏土矿物含量较高,而靠近南部水下古隆起区域页岩的碳酸盐含量有所增加(图4)。该段岩心呈黑色、笔石丰度高,轻敲易碎,镜下该段页岩层理和纹层极其发育,高硅质页岩相局部层段在显微镜下可以观察到大量放射虫,放射虫多为硅质。

鲁丹阶晚期(LM4~LM5)页岩岩相以硅质页岩相和混合相页岩为主(图4、图5d),研究区东部和西部的Z4 井区域,由于靠近物源,以黏土质硅质页岩为主,在Z3井一带,以钙质页岩为主,反映水体较浅,其他地区均以硅质页岩相为主。该段岩心呈灰黑色和深灰色,岩心上纹层发育,局部层段见黄铁矿颗粒发育。在镜下该段岩心纹层非常发育,纹层类型与鲁丹阶早期具有相似性,均有硅质纹层和钙质纹层,其中硅质纹层有所减少,钙质纹层相对增多,页岩中黏土矿物含量开始增加。

图4 威远地区生物、电性、矿物组成对比剖面(据文献[10,15]修改)Fig.4 Biological, electrical and mineral composition of the well profile in Weiyuan(modified from references [10,15])

2.2 页岩厚度及岩相展布

凯迪阶晚期(五峰组页岩沉积期)威远地区沉积中心位于W1 井附近,以硅质页岩相为主,水下隆起区发育钙质硅质页岩相。此时期W1 井一带页岩最大厚度超过15 m,向东西呈现变薄趋势,向南呈现先变薄再增厚的趋势。

图5 页岩岩相划分标准及不同时期典型井页岩岩相三角图Fig.5 Shale lithofacies division. Standard and trigonometric diagram of shale lithofacies in different periods

在Z4—Z3—A29—A23—A35 井区域页岩厚度较南部的Z1、Z2井和北部的W7井均变薄,如A35井的厚度不到1 m,Z4井的厚度仅0.2 m,且该区域碳酸盐矿物含量较高,以钙质硅质页岩相为主,反映水体较浅水下古隆起特征(图6a)。此时期由于威远西北部的W1井的页岩厚度较大,且向南向东均呈现变薄趋势,推测该区域物源应来自西部或北部,即可能来自古陆或康滇古陆。而内江—自贡古隆起南部以硅质页岩为主,厚度向南逐渐增厚,推测其物源主要来自盆地南部的黔中古陆。此时期内江—自贡古隆起及川中古隆起把威远区块围成一个相对封闭的沉积环境,控制着威远地区页岩的沉积展布(图6a)。值得一提的是,由于缺失地层厚度较薄,地震很难准确预测,文中自贡—内江古隆起边界均为推测,不排除该古隆起以岛屿和水下高地的形式存在的可能性。

赫南特冰期(观音桥段)威远地区以介壳灰岩、介壳泥质灰岩和介壳灰质页岩相为主。在威远西北部的乐山—龙女寺隆起边缘的岩相以介壳灰岩相为主,夹少量生物碎屑灰岩,厚度普遍超过1 m(W1 井厚度达2.2 m),向东南方向水体逐渐变深,岩相过渡为介壳泥质灰岩相和介壳灰质页岩相,且观音桥的厚度减薄为0.2 m(图3、图5b)。值得注意的是,在Z1—A23 井一带观音桥的厚度相对其南部和北部均较大,且生物个体较大,反映较浅的沉积环境。笔者认为,该时期沉积特征继承了五峰组页岩沉积期的特点,威远西北部的川中古隆起和南部的内江—自贡古隆起控制了岩相和地层的沉积展布(图6b)。

鲁丹阶早期(LM1~LM3)威远地区处于被隆起包围的凹陷格局,水体表现为滞留和缺氧环境,当时陆源输入少,对有机质稀释作用弱,为鲁丹阶早期高TOC 页岩的形成提供了有利条件。此时期W2—W10区域页岩厚度最大,主要为高硅质页岩相,向四周厚度变薄,总体呈现越靠近古隆起,页岩中黏土矿物含量越高(W3、W4和W5井)。古隆起南部的盆地内部由于距离物源较远,黏土矿物含量较低,以高硅质页岩为主(Z2、W6井)。此时期威远地区主体处于一个相对封闭的沉积环境,仅南部水下古隆起区域与川南地区相连,总体上,页岩的沉积展布特征受古隆起控制作用明显(图6c)。

图6 威远地区不同沉积时期地层厚度及岩相分布图Fig.6 Stratigraphic thickness and lithofacies distribution map of Weiyuan in different sedimentary periods

鲁丹阶晚期(LM4~LM5)威远地区继承了鲁丹阶早期的古地理格局,页岩沉积速率相对于鲁丹阶早期(LM1~LM3)更高,厚度中心主要分布于W2—W10井一带,向隆起方向呈减薄趋势,大部分地区以硅质页岩相为主,页岩中黏土矿物含量较鲁丹阶早期(LM1~LM3)有所增加。内江—自贡古隆起尤其是水下古隆起部分对页岩厚度及岩相展布的控制作用已减弱(图6d)。此时期在靠近川中古陆的Z4、W1 和W3井厚度不到2 m,并向南呈增厚趋势,而盆地南部(长宁、泸州等地区)的地层厚度普遍大于10 m,故推测威远地区物源并非来自川中古陆,而来自盆地南部的黔中古陆。

2.3 古隆起对页岩厚度及岩相的控制作用

威远地区五峰组—龙马溪组底部不同时期页岩的沉积展布特征主要受川中古隆起和内江—自贡古隆起控制。内江—自贡古隆起轴线位置详见图6,该古隆起可能以岛屿和水下高地的形式存在或者以川中古陆延伸至海洋中的半岛及水下高地形式存在。总体而言,凹陷区硅质矿物含量较高,水上古隆起发育区域周边页岩中的黏土矿物含量增高,而水下古隆起发育区页岩中的碳酸盐矿物含量增高。从沉积厚度上来看,页岩的沉积中心总体呈现由西向东的迁移过程(图7),反映了川中古陆的隆升对该区域页岩沉积展布的控制作用。

图7 威远地区不同时期页岩沉积中心迁移示意图Fig.7 Schematic diagram of shale deposition center migration at different periods in Weiyuan

另外,威远地区不同时期页岩中SiO2主要为生物成因,生物成因SiO2的发育,亦受到古隆起影响。通常认为Zr 元素存在锆石中,多见于粉砂级的陆源沉积物中,锆石是非常稳定的一种矿物,而有机硅是化学或生物化学成因,不含有Zr 元素[25]。以拗陷中心区域的W2井为例,通过对比不同时期Zr含量可以看出,五峰组页岩沉积阶段Zr含量较高,反映此时期陆源注入相对较多,而鲁丹阶晚期比鲁丹阶早期物源丰富(图8a)。Zr和SiO2的关系可以定性判断石英成因,正相关关系反映SiO2以陆源沉积为主,而负相关则反映SiO2以生物成因为主[25]。通过对比发现,五峰组页岩沉积阶段早期(高硅质层段)、鲁丹阶早期(LM1~LM3)和鲁丹阶晚期(LM4~LM5)Zr与SiO2呈负相关关系,相关系数分别为0.21(剔除低SiO2含量点相关系数为0.44,图8b)、0.76 和0.53,反映SiO2以生物成因为主,相关系数越高表明生物成因SiO2含量越高;五峰组页岩沉积阶段晚期(高碳酸盐层段)Zr与SiO2呈正相关关系,相关系数0.31(剔除高硅质点相关系数可达0.85,图8b),反映此时期SiO2以陆源沉积为主。五峰组早期和鲁丹阶早期部分层段发现硅质放射虫亦说明上述观点。综上,高硅质页岩相的页岩主要发育生物成因SiO2,发育于拗陷区核心部位,隆起区距物源近,抑制了生物成因SiO2的发育。

图8 威远地区不同时期Zr 与SiO2 关系图Fig.8 Relationship between Zr and SiO2 in Weiyuan area at different periods

3 岩相展布对储层品质及产量影响

3.1 储层品质与岩相关系

古隆起的发育直接影响页岩储层品质及展布,位于拗陷区域页岩储层厚度大,硅质矿物含量高,储层品质优越,而隆起区在储层厚度和品质上均变差。沿用前人储层分类方法,将页岩储层分为I 类、II 类和III 类[11],I 类储层分为Ia类和Ib类储层[26](Ia类储层为TOC 大于4%,孔隙度大于6%,含气量大于6 m3/t,脆性矿物含量大于75%)。纵向上,鲁丹阶早期(LM1~LM3)强还原条件下沉积的高硅质页岩是储层的最优层段,各项参数基本达到了Ia类储层标准,建议水平井以该层段为靶体。横向上,鲁丹阶早期(LM1~LM3)Ia类储层分布范围最广,储层品质最优区域主要集中在WD2—W10 井区域,向东西两侧靠近隆起区的储层品质略微变差,储层品质变化趋势与厚度变化趋势一致(图9)。

图9 威远地区典型评价井储层综合评价图(据文献[15]修改)Fig.9 Comprehensive map of typical evaluation well reservoirs in Weiyuan area (modified from reference [15])

3.2 水平井产量影响因素

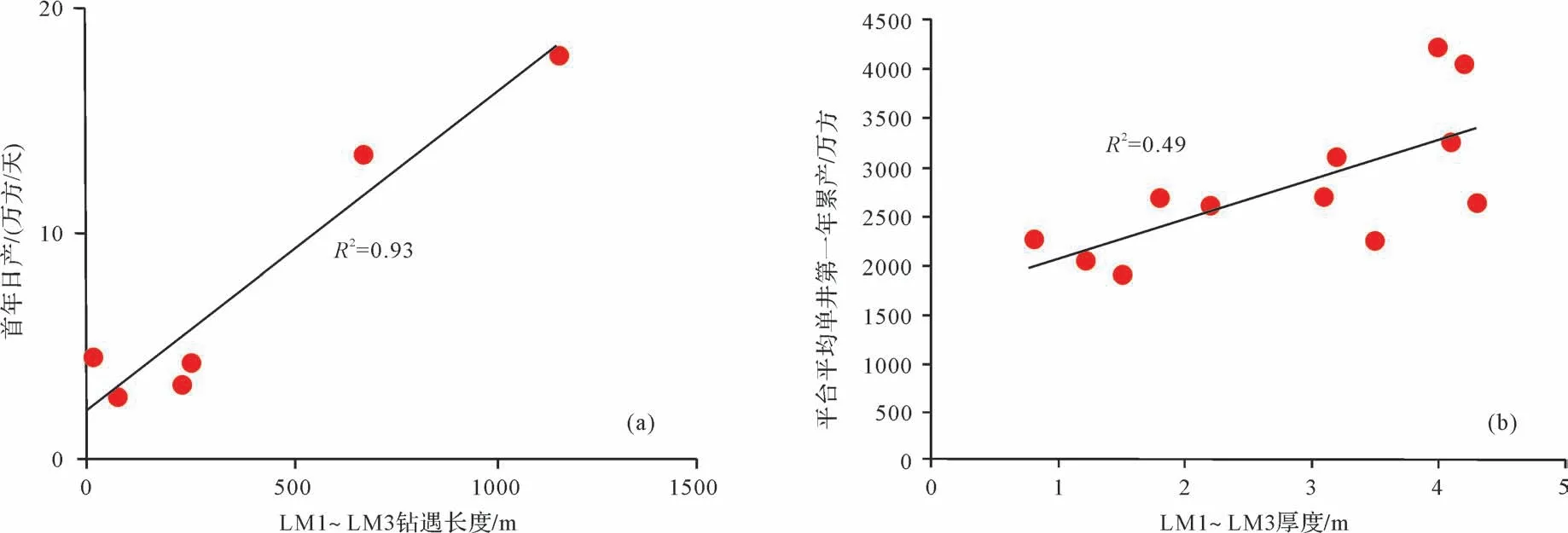

通过挑选同一平台(确保储层厚度相同)不同水平井进行对比分析发现,鲁丹阶早期储层(Ia类储层)的钻遇长度越长,对应的水平井的产量越高,相关性非常好(图10a),该层段的钻遇长度是影响水平井高产的重要因素。此外,还对威远地区不同平台的产能情况分析后发现,鲁丹阶早期储层(Ia类储层)厚度与平台平均单井第一年累计产量呈正相关关系,相关系数分别为0.49(图10b),相关系数不高可能与未考虑鲁丹阶早期(LM1~LM3)储层钻遇率、水平段长等有关。可见,鲁丹阶早期储层(Ia类储层)厚度对页岩气井产量亦有较大影响,在勘探开发部署上要充分考虑该条件。由于不同时期的页岩展布主要受古隆起发育控制,如果想在相同工程条件下获得更高页岩气产量,应尽量避开隆起发育区部署水平井。

图10 威远地区LM1~LM3 厚度、钻遇率与产量的关系曲线Fig.10 Relationship between LM1-LM3 thickness, drilling rate and production in Weiyuan area

3.3 区域对比

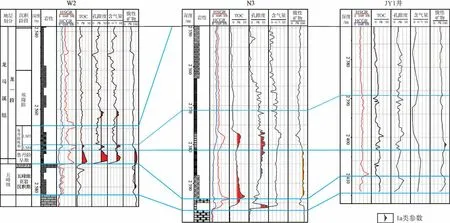

从威远、长宁和焦石坝地区典型井的参数对比剖面图中可以看出(图11),鲁丹阶早期(LM1~LM3)页岩在威远、长宁和焦石坝地区厚度上存在明显差异。长宁地区(N3)厚度最大,焦石坝地区次之,威远地区最薄。但从储层参数上可以看出,威远地区鲁丹阶早期(LM1~LM3)储层参数品质最优,其次是长宁和焦石坝。值得一提的是,在长宁和威远地区,LM1~LM3 层段储层品质较LM4 层段更好,尤其体现在脆性矿物含量上,而长宁地区LM4 层段上部储层各项参数明显变差。位于川东焦石坝地区的JY1 井LM4 层段除含气量较LM1~LM3 明显下降外[27],其他参数基本相当,与威远和长宁地区有一定的差异(图11)。

图11 四川盆地威远长宁—焦石坝区块典型页岩气井参数评价图(据文献[15,27]修改)Fig.11 Parameter evaluation of shale gas wells in Weiyuan, Changning and Jiaoshiba blocks of Sichuan Basin(modified from references [15,27])

4 结论及建议

(1)从生物地层、电性、岩性和地层展布特征证实威远地区存在一东西向分布的(水下)古隆起,并命名为“内江—自贡”古隆起,该古隆起可能以半岛、水下高地或岛屿、水下高地的形式存在。

(2)内江—自贡古隆起对威远地区页岩厚度及岩相展布的控制作用明显。隆起区(除赫南特冰期)页岩厚度普遍变薄,凹陷区地层厚度大。隆起区页岩黏土矿物或碳酸盐矿物含量高,拗陷区硅质矿物含量高。

(3)威远地区五峰组页岩沉积期物源多来自其西部或北部,鲁丹阶早期(LM1~LM3)以生物成因SiO2为主,物源较少,鲁丹阶晚期物源来自川南的黔中古陆,不同的物源方向意味着沉积体系的变化。

(4)古隆起的发育直接影响页岩储层品质及展布,并控制水平井产量。纵向上,鲁丹阶早期(LM1~LM3)页岩储层品质最优(Ia类储层),建议以此为靶体实施;横向上,鲁丹阶早期(LM1~LM3)页岩在拗陷区域厚度最大,在目前的经济和工程条件下,品质最优,建议优先在其厚度较大区域部署水平井,尽量避开隆起发育区。