川北中、下侏罗统烃源岩重排藿烷组成变化与油源对比

2022-08-20朱扬明郝芳邹华耀李平平胡东风

朱扬明,郝芳,邹华耀,李平平,胡东风

1.浙江大学地球科学学院,杭州 310027

2.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580

3.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249

4.中国石化勘探分公司,成都 610041

0 引言

四川盆地中、下侏罗统地层为淡水湖相沉积,其热演化程度相对较低,是盆地油藏的主要分布层系。历经半个多世纪的勘探,已在川中地区发现了6个油田和多个含油气构造[1],近年来,又在川中北部的元坝、龙岗等地区钻获了工业油流。同时,中、下侏罗统也是页岩油气的发育层系[2],在元坝、涪陵等地区的自流井组和千佛崖组泥页岩层段中测试出了工业油气流[3]。中、下侏罗统的主力烃源层主要发育于中侏罗统的千佛崖组(凉高山组)和下侏罗统自流井组的大安寨段[1,4]。其中,前者分布范围较广、厚度较大,主要分布于川东东北部及川中北部,而后者则主要发育于川中地区[2,5]。已发现的侏罗系原油轻烃组分中富含正构烷烃(庚烷值较高),而芳烃化合物较少,且原油的碳同位素较轻(-30.64‰~-31.70‰),被认为源自湖相腐泥型生油母质,属侏罗系自生自储原油[4,6]。目前,关于这两层段烃源岩及所生原油生物标志物的研究较少,一定程度上限制了其油气源的精细对比。实际上,这些侏罗系烃源岩及原油中生物标志化合物的组成很特殊,它们均以富含重排藿烷为特征,尤其在川北地区更是如此,是该层系烃源识别的分子标志物。另一方面,重排藿烷的丰度受热演化程度影响[7],在高成熟烃源岩和凝析油中陡然减少,因而油源对比时需考虑这个问题。本研究在盆地北部的石龙场和元坝构造带,系统采集了千佛崖组和大安寨段不同成熟度的烃源岩和原油样品,进行了生物标志化合物的色谱—质谱(GC-MS)定量分析,拟以此剖析各类重排藿烷的组成和分布特征及其变化规律,并结合其它资料进行油—岩对比,查明原油的成因和来源。

1 地质、地球化学背景与样品分析

四川盆地在晚印支运动之后,由前陆盆地向陆内坳陷盆地转化,经历了早—中侏罗世早期的大型湖泊沉积期以及中侏罗世晚期—早白垩世的河流相沉积期[8-9],自下而上沉积了下侏罗统自流井组(包括珍珠冲、东岳庙、马鞍山、大安寨四个岩性段)、中侏罗统千佛崖(凉高山)组和沙溪庙组及上侏罗统等地层。其中,大安寨段沉积时期是四川盆地早侏罗世最大的一次湖侵期,淡水生物大量繁殖生长,在大范围内沉积了介屑灰岩与黑色泥页岩[3,10];到了千佛崖组沉积时期,大体上继承了早侏罗世的沉积格局,盆地再次经历了湖侵—湖退沉积旋回,发育了以砂、泥岩为主的陆源碎屑沉积[11-13]。

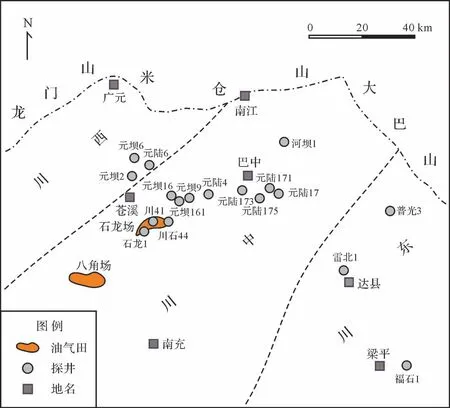

所研究的石龙场油田发现于1979 年,在构造上位于川中隆起北部的川北凹陷,地属阆中县(图1),有千佛崖组和大安寨段两个含油层段。元坝构造是近年来发现的大型油气富集带,地处川北九龙山构造的东南侧、通南巴背斜的西南侧,南接石龙场构造。这两地区毗邻中、下侏罗统的生烃凹陷中心区域,其千佛崖组和大安寨段的浅湖—半深湖相烃源层较发育,累计厚度分别变化在80~150 m和40~60 m 范围。千佛崖组烃源岩的岩性主要为灰色和深灰色块状泥岩,TOC 值多在0.4%~1.5%之间;而大安寨段烃源岩主要为灰黑色纹层状含介屑泥岩,TOC 值大都分布在0.5%~2.0%范围。它们的Pr/Ph 值大多在1~2 之间,指示沉积于弱氧化环境。千佛崖组烃源岩的有机质类型以Ⅱ型为主,部分为Ⅲ型;大安寨段稍好一些,主要为Ⅱ型。这两层段烃源岩的成熟度呈南低北高的分布格局,在南部石龙场地区较低,Ro值一般在0.8%~1.0%之间,尚处于生油高峰阶段;而在北部的元坝地区它们均达到高成熟演化阶段,Ro值基本都在1.35%以上,高者近2.0%。元坝地区目前发现原油的探井均位于其南部区域,含油层位主要在千佛崖组,也有少数井见于大安寨段地层。

图1 四川盆地北部相关油田和主要取样探井位置图Fig.1 Distribution of related oilfields and wells sampled in the northern Sichuan Basin

32个烃源岩样品取自石龙场油田和元坝地区的千佛崖组和大安寨段岩心及岩屑,具体的取样探井、层位和岩性等信息见表1。9个原油样品取自石龙场油田的川41、石龙1 等井和元坝地区的元坝9、元陆173、元陆175 等井。此外,为了作对比研究还采集了川东涪陵地区的福石1井大安寨段原油样品。岩样经清洗后粉碎至100 目,用氯仿索氏抽提72 h,抽提物(原油)用石油醚沉淀去除沥青质后,利用硅胶/氧化铝柱层析法分离出饱和烃和芳烃组分。饱和烃组分的GC-MS 分析在Agilent 6890N-5973MSD 色谱—质谱联用仪上进行,所用色谱柱为30 m×0.25 mm DB-5MS石英毛细管柱;柱室升温程序:初始温度为80 ℃,恒温5 min,以3 ℃/min的升温速率升温至230 ℃,再以2 ℃/min 升至310 ℃,恒温22 min。GC-MS分析之前,在饱和烃组分中加入内标,以便进行化合物的定量。此外,对烃源岩和原油样品还进行了其它常规分析。部分原油的分析资料收集于中国石化勘探分公司。

2 烃源岩重排藿烷组成变化与成因探讨

2.1 重排藿烷组成与分布

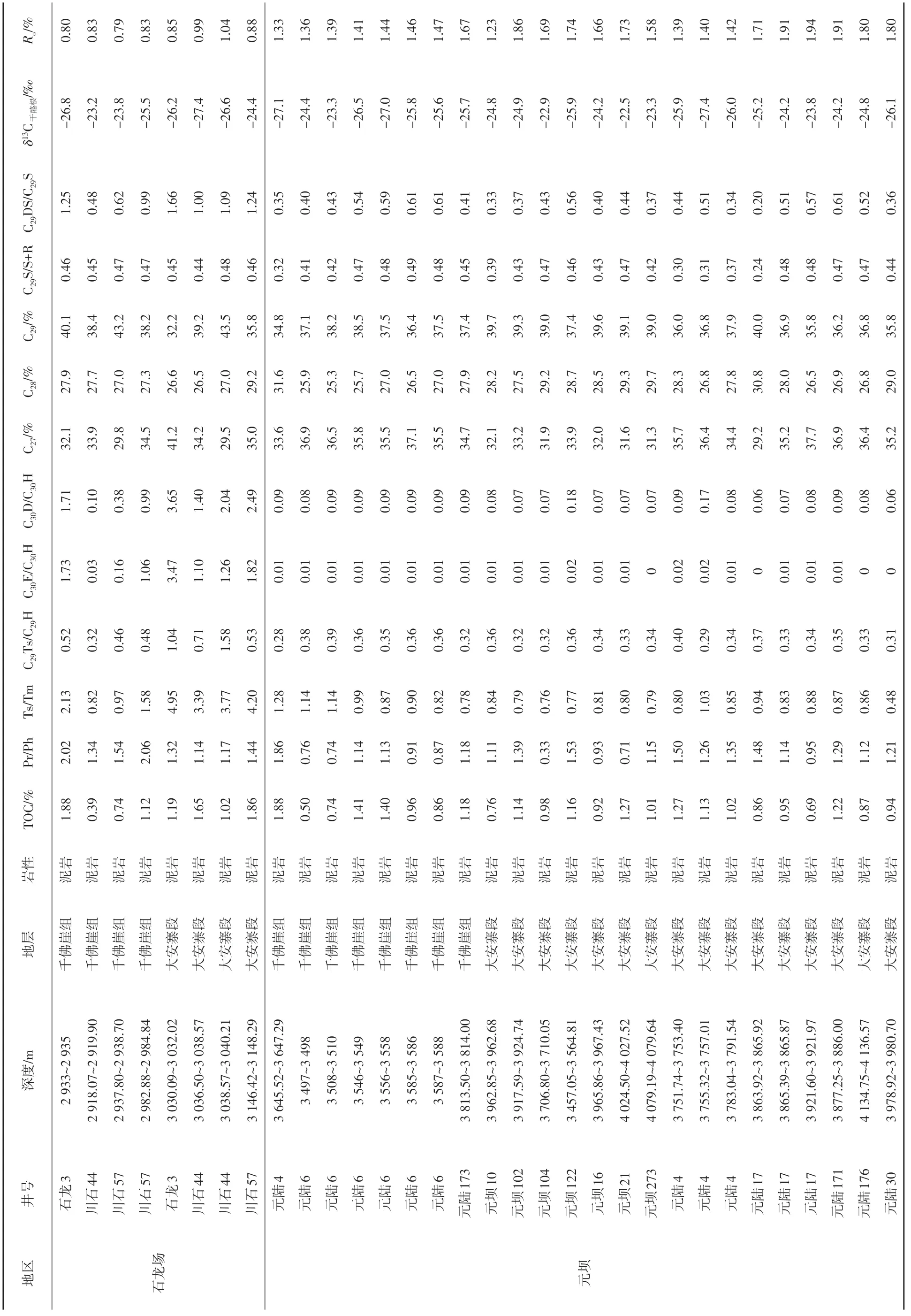

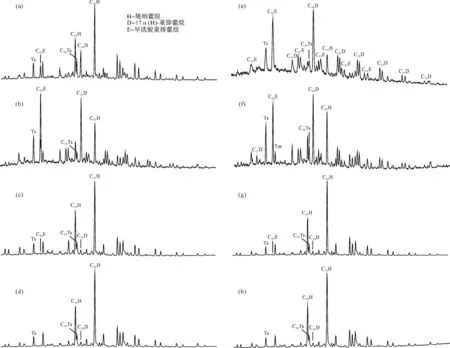

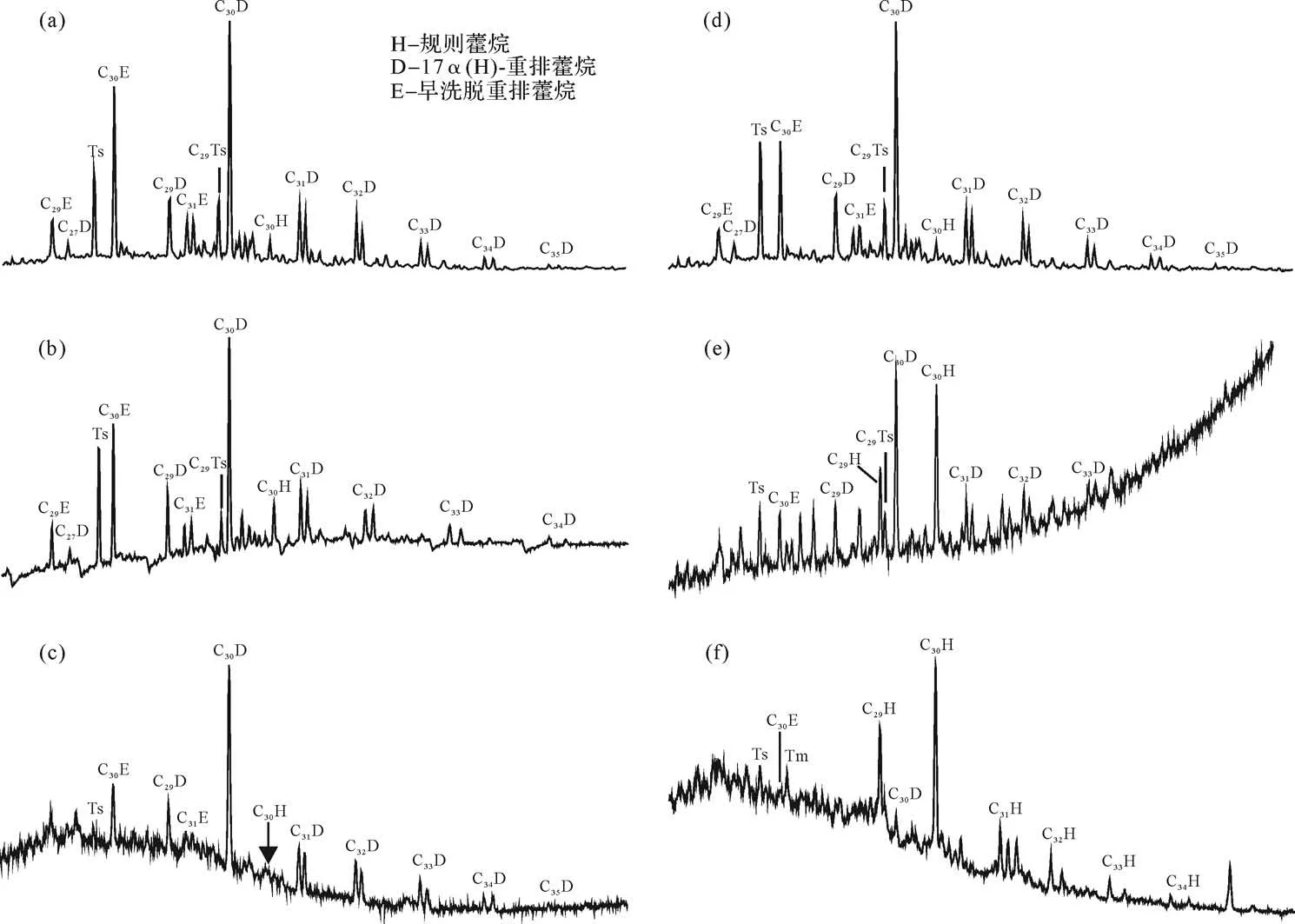

地质体中目前发现的重排藿烷共有4个系列[14],即:18α(H)-新藿烷、17α(H)-重排藿烷、早洗脱重排藿烷(9,15-二甲基-25,27-二降藿烷)和21-甲基-28-降藿烷。在研究区的千佛崖组和大安寨段烃源岩样品中普遍检出了前3 类重排藿烷,但它们的丰度在不同成熟度样品中相差悬殊。在Ro值为0.79%~1.04%的石龙场地区烃源岩中,除2个千佛崖组样品较少外,其它样品中各类重排藿烷均异常丰富。在m/z191 质量色谱图上,这些化合物的峰群大多高于规则藿烷(图2a,b,e,f),且在一些样品中,17α(H)-重排藿烷和早洗脱重排藿烷的丰度高到足以观察到其整个碳数系列(C27、C29~C35)。这些化合物的组成和分布在该地区两层段烃源岩中存在一些差异。所分析的4个千佛崖组样品中,各类重排藿烷的丰度变化较大,相应的Ts/Tm、C29Ts/C29H(藿烷)、C3017α(H)-重排藿烷/C30藿烷(C30D/C30H)和C30早洗脱重排藿烷/C30藿烷(C30E/C30H)比值分别变化在0.82~2.13、0.32~0.52、0.10~1.71 和0.03~1.73 之间(表1)。而在4 个大安寨段样品中均富含重排藿烷,这4个比值都相差不多且均较高,分别为3.39~4.95、0.53~1.58、1.40~3.65 和1.10~3.47。其 中,它 们 的Ts/Tm值明显高于千佛崖组样品,可能是受沉积环境和岩性的影响[15]。同样,其C29Ts/C29H 也存在相应的差别,但在数值上明显比Ts/Tm 低得多。另外,从表1 可观察到,在两层段烃源岩样品中,这些重排藿烷丰度参数值均随Pr/Ph值的升高而增加,表明沉积环境氧化性的增强有利于各类重排藿烷的形成。

不同于石龙场地区,在元坝地区的这两层段高成熟(Ro值主要在1.4%~1.9%)烃源岩样品中,各类重排藿烷的丰度均很低。在m/z 191质量色谱图上,它们的五环三萜烷主要以规则藿烷为主,而这3类重排藿烷都很少,尤其是早洗脱重排藿烷系列,几乎接近检测限(图2c,d,g,h)。相应地,其千佛崖组和大安寨段样品的Ts/Tm、C29Ts/C29H、C30D/C30H、C30E/C30H比值均较低,分别为0.78~1.28、0.28~0.39、0.08~0.09、0.01 和0.48~1.03、0.29~0.40、0.06~0.18、0~0.02(表1、图3),且两地层样品之间无明显差别。

元坝与石龙场两构造带在地理位置上相邻,而两者烃源岩中重排藿烷的丰度却存在如此大的差别,其原因值得探讨。一般认为,烃源岩的重排藿烷丰度与有机质生源、沉积环境、岩性和成熟度等因素有关[7,16-18]。就大安寨段烃源岩而言,这两地区样品的岩性相似,同为灰黑色纹层状含介屑泥岩,表明均主要为半深湖相沉积,具有相近的沉积环境。对于有机质生源,元坝和石龙场地区烃源岩的干酪根碳同位素组成存在一定差别,两者的δ13C 值分别在-22.5‰~-27.4‰和-24.4‰~-27.4‰范围,平均值分别为-24.6‰和-26.2‰,表明前者的生物源中高等植物所占比例总体上要高一些。但元坝地区一些δ13C值较负,与石龙场烃源岩相当的样品中,其重排藿烷丰度也不高。而且,在该地区δ13C 值不同的样品中,尽管重排藿烷丰度有一定的变化,但总体上都很低。这说明有机质生源并非导致两地区重排藿烷丰度不同的主要原因。它们的千佛崖组烃源岩样品在δ13C值上的反向差别(平均值分别为-25.7‰和-24.8‰)佐证了这个观点。由此,可推断两地区重排藿烷丰度的差别应是烃源岩热演化程度的不同所致。

烃源岩中C30D/C30H等重排藿烷丰度参数在高成熟阶段出现逆向变低的现象已有文献报道[7,19],认为是规则藿烷相对增多所致,但其具体原因尚不清楚[7]。对热稳定性来说,17α(H)-重排藿烷、18α(H)-新藿烷等都高于规则藿烷[16],因而这些比值在高成熟阶段的变低,并非是热裂解作用所致,可能主要与烃源岩中相关化合物的生成作用有关。研究[20-21]表明,在高成熟干酪根中还存在键合和包裹的各类生物标志物。由此可推测,在干酪根晚期裂解生烃过程中这些化合物可被释放出来,其中,规则藿烷的生成比例可能多于各类重排藿烷。可见,在高成熟阶段藿烷类化合物的组成和分布已不受控于热化学动力学机制。

2.2 重排藿烷丰度与绝对含量的关系

在油气地化研究中,人们通常用某个碳数的重排藿烷与规则藿烷的比值,如C30D/C30H、C29Ts/C29H等,来表征重排藿烷的丰度。在实际烃源岩中,这些比值的大小与重排藿烷绝对含量的高低是否存在对应的关系。下面通过GC-MS定量分析数据来阐明这个问题。

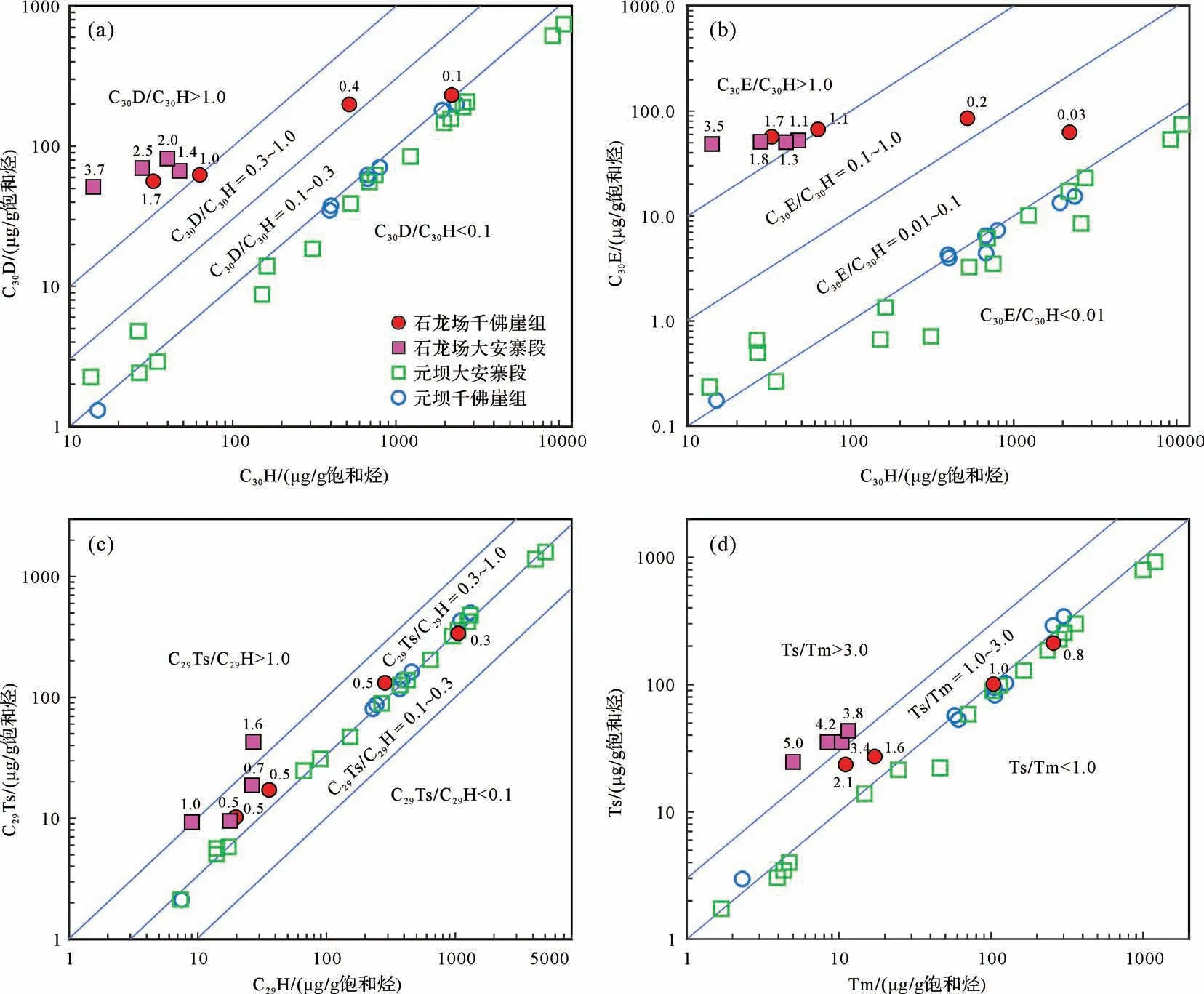

分析资料表明,在石龙场地区的烃源岩样品中,17α(H)-重排藿烷和规则藿烷的绝对含量都有较大的变化。其中,有6 个样品的C30D 绝对含量相对较低,在90 μg/g(饱和烃)之下(图4a),但因其C30H 含量更低(<70 μg/g),使得它们的C30D/C30H比值显得很高,均在1.0以上。而有2个千佛崖组样品,虽其C30D绝对含量要高得多,在200 μg/g 以上,但由于它们的C30H含量增幅更大,达500 μg/g以上,反而使得C30D/C30H 比值分别只有0.1 和0.4,远低于前面几个样品。早洗脱重排藿烷与规则藿烷之间的绝对含量分布关系与前者稍有不同。如图4b 所示,它们的C30E 含量相近,在49~85 μg/g 范围,而其C30H 含量变化很大(14~2 206 μg/g),从而使得C30E/C30H 比值随C30H 的含量从低变高,逐渐从3.5 降低到0.03。可见,这些重排藿烷丰度参数的高低并不在于相应碳数重排藿烷绝对含量的多少,而取决于其与规则藿烷之间的含量相对比例。实质上,烃源岩中的高丰度重排藿烷,就是它们相对于规则藿烷的富集。

表1 四川盆地北部中、下侏罗统烃源岩样品的地球化学参数Table 1 Geochemical parameters of the middle-lower Jurassic source rock samples in the northern Sichuan Basin

图2 代表性烃源岩样品的饱和烃组分m/z 191 质量色谱图Fig.2 m/z 191 mass chromatograms of saturate fractions in representative samples from the source rocks

图3 烃源岩重排藿烷丰度参数随Ro 值的变化Fig.3 Abundances of rearranged hopanes vs. Ro values in the source rocks

在18α(H)-新藿烷系列中,本区两层位烃源岩样品的Ts 和C29Ts 分别与相应碳数的规则藿烷在绝对含量上呈一定的相关性变化(图4c,d),因而它们的Ts/Tm和C29Ts/C29H比值变化范围相对较小。但与一般的湖相烃源岩相比,在这些烃源岩中这两新藿烷的丰度参数大都显得很高,也是表征其相对的富集。

而在元坝地区高成熟烃源岩中,各类重排藿烷与规则藿烷绝对含量的分布模式很特殊。尽管它们在不同样品之间变化很大,但两者基本上呈一定比例分布(图4)。例如,它们的C30D和C30H绝对含量变化均很大,两者低的分别只有几个和几十μg/g,高的可分别达几百和几千μg/g,但各样品中这两化合物的含量比例却基本一致,大多近1∶10,相应的C30D/C30H 比值大都接近于0.1。同样,样品中C30E 的含量变化也很大,但与C30H 还是呈一定比例分布,只是C30E 的比例低得多(大多低于1∶100),因而它们的C30E/C30H 比值多在0.01 以下。Ts 和C29Ts 的含量分布也是如此,只是比例不同而已,相应的Ts/Tm 和C29Ts/C29H 比值分别变化在1.0 和0.3 上下。总之,在该地区烃源岩样品中,这些重排藿烷与相关碳数的规则藿烷在图4上,其数据点均呈一定斜率的直线状分布;在m/z191质量色谱图上(图2),这些化合物则表现为高度相似的碳数分布。这种存在于高成熟烃源岩中基本一致的生物标志物分布,被称为趋同性现象[22-23],其原因还有待于研究。

图4 烃源岩中各类重排藿烷与规则藿烷绝对含量(μg/g 饱和烃)的相关分布图数据点符号旁的数字为相关参数值Fig.4 Relationship between the concentrations of various rearranged hopanes and regular hopanes per unit saturate fraction in the source rocks

需说明的是,两地区同层位烃源岩饱和烃组份中重排藿烷的绝对含量都有较大变化,尤其在元坝地区样品中,其原因与重排藿烷本身及其它烃类的生成和热裂解作用有关。据文献[7,24],烃源岩中重排藿烷等生物标志物形成于成岩作用的早期阶段,之后逐渐结合进入干酪根结构中,在生油高峰之前又被大量释放出来,作为烃类的一个组成部分,随后在更高的热演化过程中,因热力作用不断发生裂解作用而逐渐失去。同时,其它的烃类组分也经历着同样的生成和热裂解过程。因而,饱和烃组分中重排藿烷的绝对含量随成熟度不同而不断发生变化。另一方面,对于成熟度相近的烃源岩,重排藿烷的绝对含量又与有机质类型有关。类型好的烃源岩生成的烃类多,稀释了其中的重排藿烷,使其绝对含量下降。

2.3 重排藿烷的成因探讨

重排藿烷存在于自元古代到新生代的各个地质时期沉积地层中。从其存在的广泛性和分子结构、碳数分布及碳同位素组成证据看,这几类重排藿烷与规则藿烷具有共同的先质物,都源于细菌藿类物质,是其不同的成岩作用产物[16,25]。但如前文所述,高丰度重排藿烷(高C30D/C30H等比值)是重排藿烷相对于规则藿烷的富集。要出现这样的现象,需在特定的沉积、成岩条件下,如弱氧化—氧化且富含黏土矿物的沉积环境中[15],藿类先质物或其成岩中间产物(如藿烯)倾向性地发生催化重排作用,形成大量的重排藿烷,而生成的规则藿烷相对较少。

然而,事实上有许多形成于相似沉积环境的泥质岩中,重排藿烷的丰度却相差悬殊;而不同沉积环境(海相、淡水湖相、咸水湖相、沼泽相等)、不同岩性(泥页岩、碳质泥岩、煤等)的烃源岩及所生原油中反而都有富含重排藿烷的实例[26-32]。这说明重排藿烷的相对富集并不局限于上述的成岩反应机制,可能还受到生物源的控制。其实,Telnaeset al.[17]早在1992年就提出,重排藿烷的丰度与细菌的组成有关。最近,Luoet al.[31]提出了更为具体的观点,认为重排藿烷可能来源于只存在于少数特殊细菌种属中[33],像Δ-6 或Δ-11 不饱和细菌藿醇这样的不饱和先质物,而规则藿烷则来源于各种细菌都含有的一般细菌藿醇。若在烃源岩某种特殊沉积环境中,含这类不饱和藿醇的细菌大量发育,沉积后经一系列成岩反应之后便可形成高丰度重排藿烷。在石龙场地区烃源岩样品中,各类重排藿烷(尤其是早洗脱系列)与规则藿烷在绝对含量上的相关性都不好,意味着它们并非来源于同种先质物,而可能来自不同的细菌藿类先质物。

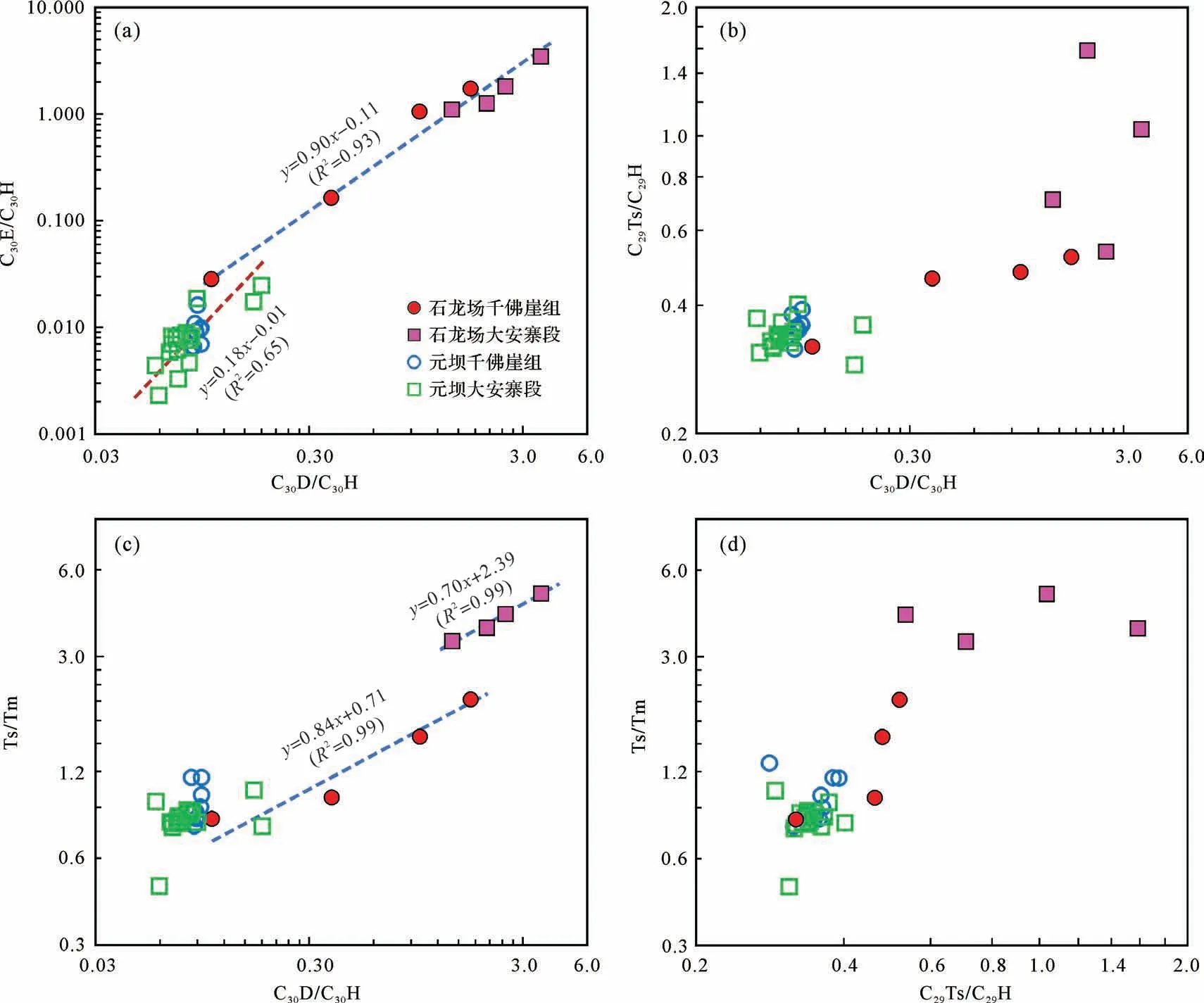

对于不同系列重排藿烷之间的成因关系,不少学者都作过探讨。最近,Xiaoet al.[34]通过各类重排藿烷丰度参数回归方程式的斜率及截距,来确定它们之间的成因关系和相对形成速率。本文石龙场和元坝地区烃源岩样品中,C30D/C30H 与C30E/C30H 比值分别呈较好的线性相关性(图5a),与前人的研究结果一致[25,32,34],表明这两类重排藿烷应有相同或相似的生物先质物和形成机制。但在不同成熟度的烃源岩之间,这两参数的分布存在明显差别。在石龙场处于生油高峰阶段的烃源岩样品中,C30D/C30H 与C30E/C30H 比值相近,两者回归方程式的斜率和截距分别为0.90和-0.11,意味着在此热演化阶段,两类重排藿烷生成及热裂解的速率相近。而在元坝地区的高成熟烃源岩中,C30D/C30H和C30E/C30H总体上都较低,但前者高后者近一个数量级,两者回归式的斜率和截距分别为0.18 和-0.01,表明早洗脱重排藿烷的热裂解速率显著快于17α(H)-重排藿烷。

C29Ts/C29H 与C30D/C30H 两比值在两个地区烃源岩样品中的相关性都不好,数据点显得较分散(图5b),且在石龙场两层段烃源岩样品之间出现不同的变化趋势,意味着18α(H)-新藿烷与17α(H)-重排藿烷在形成过程中有不同的影响因素[25]。虽然Ts/Tm与C30D/C30H在石龙场两层位样品中分别都呈很好的相关性,但两者的数据点明显分离(图5c),也说明了这个问题。另外,Ts/Tm 与C29Ts/C29H 在两地层样品中的变化趋势却不同(图5d),表明这两个不同碳数的同系物之间,在形成或演化机制上还存在不同的影响因素,具体原因目前尚不清楚。在元坝地区的高成熟烃源岩样品中,Ts/Tm和C29Ts/C29H都很低,且变化范围很小,与其它重排藿烷参数没有明显的相关性,说明在高热演化阶段这些重排藿烷已失去了某些地球化学属性。

值得一提的是,在石龙场烃源岩样品中,C30D/C30H、C30E/C30H 和Ts/Tm 比值与C29重排甾烷/规则甾烷比值(C29DS/C29S)均呈较好的线性共变关系,表明17α(H)-重排藿烷和早洗脱重排藿烷及Ts 与重排甾烷在形成过程中有共同的控制因素,可能都涉及黏土酸性催化的碳骨架重排[16,25]。不过,C29Ts未见有此关系。而在元坝地区的高成熟烃源岩样品中,这些重排藿烷参数与C29DS/C29S没有明显的相关性。

3 原油地球化学组成与油源对比

3.1 原油基本组成与性质

所研究的石龙场油田千佛崖组和大安寨段原油样品呈深黄色至褐色,密度为0.80~0.82 g/cm3,含蜡量为10.1%~12.1%。元坝地区的元坝9、元坝161、元陆171、元陆173 等井的原油颜色更浅,为淡黄色或浅褐色,表征热演化程度更高。它们的密度变化较大,在0.79~0.84 g/cm3之间。该区原油富含蜡质化合物,除元坝161 井大安寨段原油较低外,其余几个千佛崖组原油的含蜡量高达24.3%~39.8%,远高于石龙场油田同层位原油,表明其成油母质中陆源有机质所占比例较高。这些原油的含硫量都很低,均小于0.002%,指示其源岩沉积于淡水湖相环境。石龙场油田原油的全油碳同位素δ13C 值为-30.0‰~-30.7‰,元坝地区原油的δ13C值在-29.2‰~-29.7‰,比前者重1‰左右,与其高蜡量的物性在有机质生源意义上相一致。

图5 烃源岩中各类重排藿烷丰度参数相关分布图Fig.5 Relationship between the ratios of various rearranged hopanes to regular hopanes in the source rocks

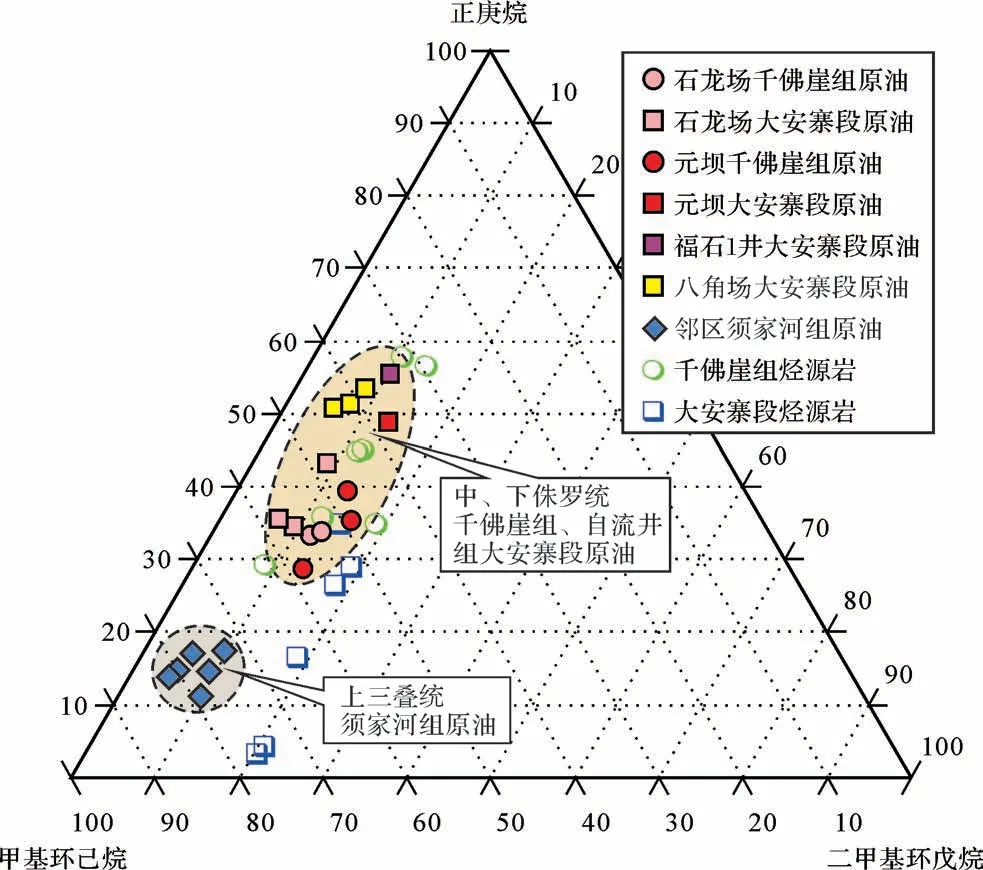

石龙场和元坝地区的这些原油中C7轻烃组成相近,在正庚烷、二甲基环戊烷和甲基环己烷相对组成三角图中,它们的数据点集中分布于一个区域(图6),并与川中的八角场油田、川东涪陵地区的福石1井等邻区同层位原油相近,说明四川盆地中、下侏罗统原油的源岩性质相似。而这些原油的轻烃组成明显不同于川西北的上三叠统须家河组原油,前者以相对较低的甲基环己烷/正庚烷比值(0.8~2.0)区别于后者(>4.0),表明中、下侏罗统的原油来源于腐泥腐植型成油母质,而须家河组原油则来自腐植型有机质。

GC-MS 分析资料表明,石龙场油田原油的正构烷烃碳数分布在C8~C31范围,低碳数化合物相对富集,C21-/C22+比值为1.2~1.9。它们的类异戊二烯烷烃系列呈姥鲛烷优势,Pr/Ph 比值为1.32~1.76(表2),表明其源岩沉积于弱氧化环境。元坝地区原油的正构烷烃以低碳数化合物为主,主峰碳数在C12~C15,C21-/C22+比值为1.6~2.8,高于石龙场原油,表征其热演化程度更高。它们的Pr/Ph值为1.38~1.92,稍高于石龙场原油。

3.2 原油重排藿烷组成与分布

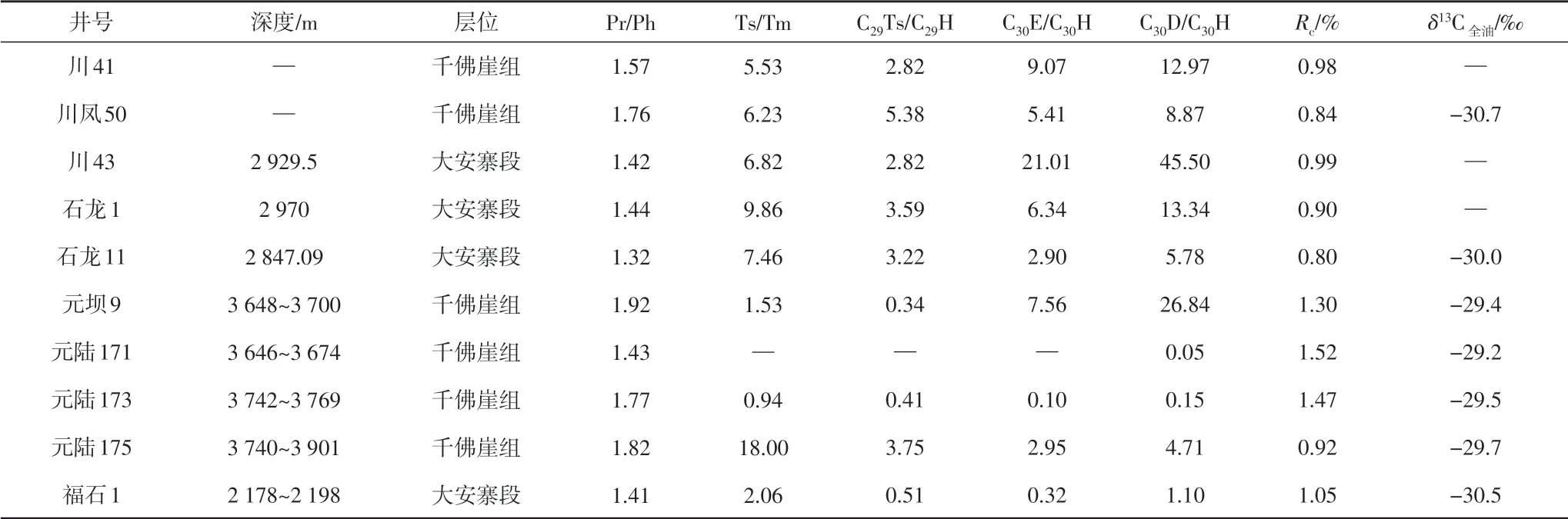

石龙场油田原油的生物标志物组成很特殊,以富含各类重排藿烷为特征。经GC-MS 分析,这些原油中检出17α(H)-重排藿烷、18α(H)-新藿烷和早洗脱重排藿烷3 个完整碳数系列化合物(图7a,d)。其中,17α(H)-重排藿烷最丰富,早洗脱重排藿烷系列的丰度次之,C30D/C30H 和C30E/C30H 比值分别为5.8~45.5 和2.9~21.0。原油中这两重排藿烷丰度参数的变化与成熟度有关,随Rc值(由甲基菲指数换算而来)的增加而升高(表2)。18α(H)-新藿烷系列的丰度总体上低于前两类重排藿烷,C29Ts/C29H 比值为2.8~5.4。值得注意的是,Ts/Tm值在该油田千佛崖组原油中(5.5~6.2)明显低于大安寨段原油(6.8~9.8),且与成熟度无关,指示两者源岩性质存在差别。另外,这些原油的C30D/C29Ts 比值都较高(2.5~7.0),表征它们均来自沉积于弱氧化—氧化环境的泥质烃源岩[15]。

图6 原油及烃源岩的C7 轻烃相对组成分布三角图须家河组和八角场原油的轻烃数据引自文献[6]Fig.6 Triangular diagram for the relative composition of C7 light hydrocarbons in oils and source rocks

表2 四川盆地北部中、下侏罗统原油的地球化学参数Table 2 Geochemical parameters of the middle-lower Jurassic oils in the northern Sichuan Basin

元坝地区的原油中重排藿烷的组成和分布较为复杂,在不同成熟度原油中差别很大。地处该区东部南缘的元陆175井千佛崖组原油成熟度相对较低,Rc值为0.92%,与石龙场原油相当。它的重排藿烷化合物很丰富(图7b),其C30D/C30H、C30E/C30H、C29Ts/C29H 比值(分别为4.7、3.0、3.8)接近石龙场原油,表明它们的油源性质相似。研究区中部南缘的元坝9井虽靠近石龙场油田,但其千佛崖组原油的成熟度却高得多,Rc值达1.30%,达到或接近高成熟的下限值,可能是源岩的埋藏史不同所致。它的规则藿烷极少,而重排藿烷类化合物更为富集(图7c)。其重排藿烷中,以17α(H)-重排藿烷系列为主,早洗脱系列较少,新藿烷则更少,相应的C30D/C30H、C30E/C30H、Ts/Tm 和C29Ts/C29H 比值依次大幅降低,分别为26.8、7.6、1.53和0.34。与区内成熟度较低的原油相比,上述参数的变化表明在成熟阶段(生油窗范围内),藿烷类化合物的热稳定性顺序应是:17α(H)-重排藿烷>早洗脱重排藿烷>18α(H)-新藿烷>规则藿烷。

区内元陆173 井千佛崖组原油的藿烷类化合物组成显得异常,完全不同于其南边的元陆175 井原油。它以规则藿烷为主,而各类重排藿烷很少(图7f),C30D/C30H、C30E/C30H、C29Ts/C29H 比值分别只有0.15、0.10、0.41,低于其它原油1 个数量级。但其轻烃组成和碳同位素比值表明,该井原油与区内其它原油同源,因而这些差别应是成熟度高所致。该原油的Rc和Ro值(由甲基菲分布分数F1换算而来)分别为1.47%和1.60%,表征已达高成熟热演化阶段。如同区内烃源岩一样,其各类生物标志物发生了异常变化。与之邻近的元陆171 井千佛崖组原油(Rc、Ro值分别1.52%、1.59%)也是如此。这些原油的上述差异性表明,在油源相同或相近的情况下,原油中各类重排藿烷的组成与分布随成熟度而变化,只有在成熟度相近的条件下才有可对比性。

图7 中、下侏罗统原油饱和烃组分的m/z 191 质量色谱图(a)川41,千佛崖组,原油,Rc=0.98%;(b)元陆175,千佛崖组,原油,3 740~3 901 m,Rc=0.92%;(c)元坝9,千佛崖组,原油,3 648~3 700 m,Rc=1.30%;(d)石龙1,大安寨段,原油,2 970 m,Rc=0.90%;(e)福石1,大安寨段,原油,2 178~2 198 m,Rc=1.05%;(f)元陆173,千佛崖组,原油,3 742~3 769 m,Rc=1.47%Fig.7 m/z 191 mass chromatograms of saturate fractions in the middle-lower Jurassic oils

此外,川东涪陵地区的福石1井大安寨段原油也富含重排藿烷(图7e),C30D/C30H比值达1.10。可见,高丰度重排藿烷是盆地中、下侏罗统原油的区域性分子标志,不只局限于川北地区。

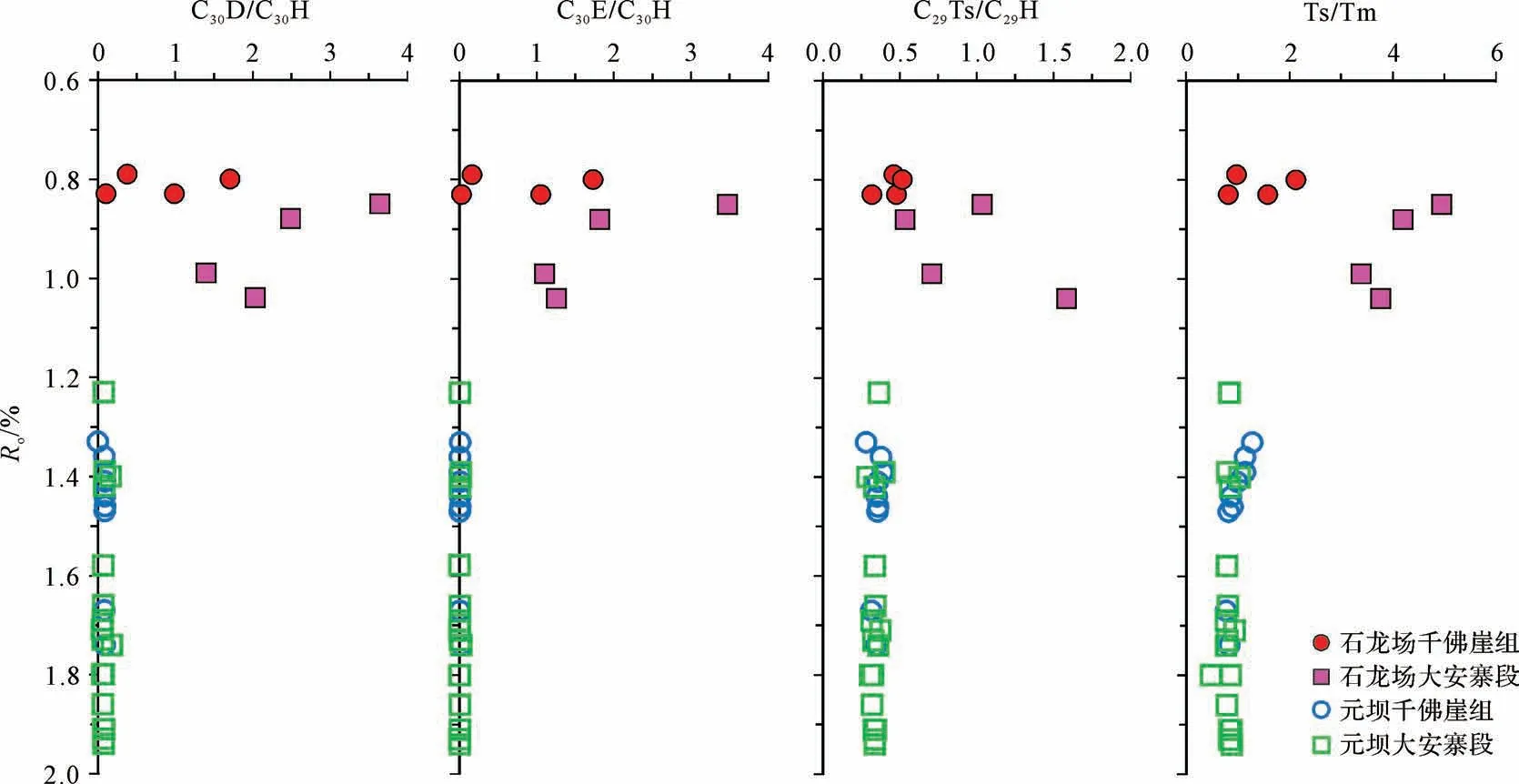

3.3 油—岩对比

高丰度重排藿烷与特殊的有机质生源和成岩条件有关,是烃源识别的特征性生物标志物,可用于油源对比[35]。如前所述,石龙场油田的千佛崖组、大安寨段原油和烃源岩中均富含各类重排藿烷(图2,7),且两者有相近的C30D/C30H 分布范围(图8a),表明总体上具有油源关系。对于这两层段原油是否存在不同的油源,下面通过相关参数的对比来阐明这个问题。如图8b 所示,这两层位原油和烃源岩的Ts/Tm值均存在相应的差别,在大安寨段原油和烃源岩中分别高于千佛崖组原油和烃源岩,说明两者原油的油源有所不同,分别主要来源于各自所在地层的烃源岩,即具自生自储成因。这与前人[1,4]对川中北地区侏罗系原油聚集特征的认识一致。另外,在这两层段原油和烃源岩之间,Pr/Ph 值也存在相应的差别(表1,2),佐证了上述油源认识。需说明的是,这些原油中包括Ts在内的各类重排藿烷丰度明显高于成熟度相近的烃源岩,其原因可能是重排藿烷更容易从烃源岩中排出,或是油藏环境更利于其保存所致。

元坝地区的元陆175 井千佛崖组原油富含各类重排藿烷,在组成和分布上都非常相似于石龙场油田原油,可认为是同源或油源相近的原油。因在该井没有取得相关的烃源岩样品,无法进行直接的对比。而邻近的元陆17、元陆173 等井烃源岩样品分析资料表明,该区域千佛崖组和大安寨段烃源岩的成熟度较高,Ro值均在1.6%以上(表1),明显比该井原油高得多。由此,可推测这个井的原油可能并非由附近烃源岩所生,而是来源于其南边成熟度相对较低的中、下侏罗统烃源层。如前所述,元坝9 井的千佛崖组原油中重排藿烷异常富集,明显具有区内中、下侏罗统原油典型的分子标志特征。邻近探井一些千佛崖组烃源岩样品的Ro值在1.3%上下,与该原油的Rc值(1.3%)相近,表明其油源应来自所在区域的这个层段烃源层。需指出的是,相关烃源岩样品中重排藿烷却较少,可能是因成熟度较高使其生物标志物发生异常变化所致。这再次说明油藏环境更利于重排藿烷的保存。

元陆171 和元陆173 井千佛崖组原油的热演化程度已达高成熟阶段,它们的生物标志物已发生异常变化。其藿烷类化合物中重排藿烷很少,主要以规则藿烷为主(图7f),与本井及邻井成熟度相当的千佛崖组烃源岩非常相似(图2d),两者的C30D/C30H和Ts/Tm比值有相近的分布范围(图8),表明这些原油应来源于所在层位的烃源岩。

图8 原油与烃源岩的重排藿烷参数和Ro(Rc)值对比图Fig.8 Plot of rearranged hopane parameters vs. Ro (Rc) values for correlation between oils and source rocks

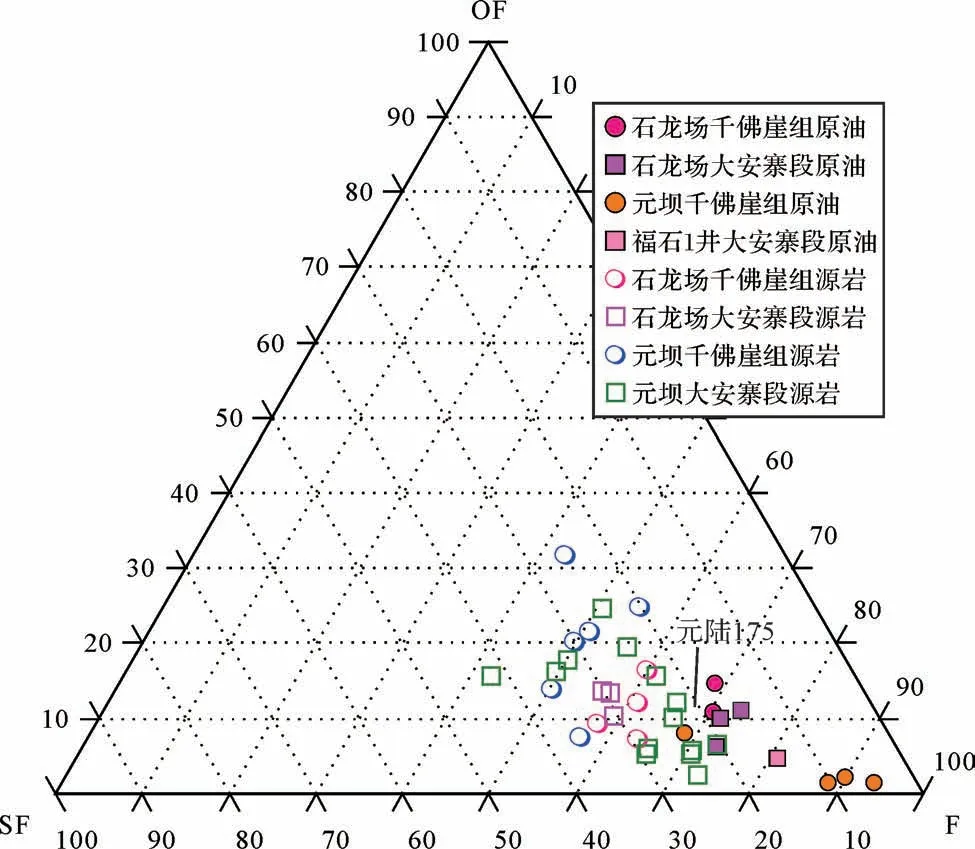

为进一步佐证上述油源认识,利用芳烃的芴、硫芴(二苯并噻吩)和氧芴(二苯并呋喃)系列(三芴系列)化合物的相对含量对油—岩再作对比。芳烃三芴系列组成可作为判识有机质沉积环境的指标[36],但受有机质生源和成熟度的影响[37-38]。所分析的原油样品三芴系列组成中芴系列(F,68.4%~93.8%)占显著优势,而硫芴(SF,3.9%~22.6%)和氧芴(OF,2.3%~15.7%)相对较少(图9),反映了湖相原油三芴系列的一般组成特征[37]。其中,石龙场油田及元坝地区元陆175 井Rc值为0.8%~1.0%的成熟原油中,芴系列含量(68.4%~73.4%)低一些,而硫芴(14.6%~22.6%)和氧芴(7.1%~15.7%)相对较多。而在元坝地区的元陆171、元陆173 和元坝9 井Rc值在1.3%以上的高成熟(或临近高成熟)原油中,芴系列含量(88.5%~93.8%)明显增高,而硫芴(3.9~9.2%)和氧芴(2.3%~3.1%)则显著变少,应是含杂原子芳烃的热定性较低所致。如图9所示,石龙场地区千佛崖组和大安寨段烃源岩样品的三芴系列组成接近于区内原油,可再次说明两者具有油源关系。同时可注意到,可能是含杂原子芳烃易受矿物吸附的缘故,这些烃源岩样品的硫芴(23.5%~32.7%)及氧芴(7.7%~16.9%)含量高于成熟度相近的原油,而其芴系列的相对含量(56.0%~63.1%)则相应减少,低于原油。元坝地区的两层段高成熟烃源岩与原油之间也存在这样的差别,同样是因源岩矿物的吸附或原油运移的地质色层效应所致。因而,应用三芴系列组成进行油—岩对比时需考虑这种现象。另外,这些中、下侏罗统原油与本区及邻区千佛崖组和大安寨段烃源岩样品有相近的C7轻烃组成(图6),同样显示两者的油源关系。

图9 原油与烃源岩的芳烃三芴系列相对含量分布三角图Fig.9 Triangular diagram for the relative abundances of threefluorenes in aromatic fractions from oils and source rocks

4 结论

(1)研究区中、下侏罗统不同成熟度的烃源岩中重排藿烷丰度变化很大。石龙场地区Ro值为0.8%~1.0%的千佛崖组和大安寨段泥岩中,各类重排藿烷极其丰富,是该层系烃源识别的分子标志物。而在元坝地区沉积相和岩性相近的这两层段高成熟烃源岩中,藿烷类化合物出现异常变化,重排藿烷的相对含量很低,可能主要是干酪根在高演化阶段生成的规则藿烷比例较高所致。

(2)石龙场地区中、下侏罗统烃源岩中高丰度重排藿烷并不取决于其绝对含量的高低,而在于它们相对于规则藿烷的富集。导致其相对富集的因素可能是生源中特殊的细菌组成,或是特定的沉积、成岩条件。该区烃源岩的分析资料证实,弱氧化的沉积环境有利于各类重排藿烷的形成。在元坝地区高成熟烃源岩中,藿烷类化合物的组成和分布不再受控于热化学动力学机制,各类重排藿烷均按一定比例分布,基本失去了其地球化学属性。

(3)石龙场油田和元陆175、元坝9 等井成熟(Rc<1.35%)原油中,各类重排藿烷异常丰富,具有川北中、下侏罗统原油典型的分子标志特征。它们的重排藿烷组成和分布随成熟度而变化,其热稳定性顺序为:17α(H)-重排藿烷>早洗脱重排藿烷>18α(H)-新藿烷>规则藿烷。而元陆171、元陆173 井高成熟原油中,藿烷类化合物发生了异常变化,重排藿烷丰度很低,与烃源岩相对应。经油—岩对比,这些原油均属自生自储原油。

致谢 长江大学地球化学实验室赵红高级工程师高质量完成了样品的GC-MS 定量分析,编辑和审稿专家提出了宝贵修改意见,在此一并致谢。