我国瓷窑考古发展历程述略

2022-08-19陈克禹

陈克禹

(中央民族大学民族学与社会学学院,北京市,100081)

0 引言

为构建我国“一万年文化史、五千年文明史”贡献出独特力量的陶瓷考古,以古代窑址或遗址、墓葬、窑藏、塔基地宫乃至沉船中出土(出水)的陶、瓷器为研究对象,而瓷窑考古便是核心内容之一。

瓷窑考古属于陶瓷考古范畴,其发展历程与陶瓷考古基本趋同,欲探讨瓷窑考古,不得不先厘清陶瓷考古的产生与发展。关于我国陶瓷考古何时开始的问题,因为学科背景不同,学派师承有别,导致学者人言言殊。综观各家见地,大略而言有两种截然不同的倾向。一种主张始于陈万里先生“八去龙泉、七访绍兴”的古窑址田野调查[1];与之针锋相对,则认为龙泉窑考古标志着陶瓷考古的正式产生[2]。成此分歧,归根结底还是对陶瓷考古与古陶瓷研究界定不明。时至今日,虽然还没有官方对陶瓷考古权威性的定义,不同学者对陶瓷考古的概念理解还有细微差别,但都承认其核心是考古学理论与方法的运用。按上述标准,陈万里先生的古窑址田野调查,并非考古学的运用,其学术目的停留在“证经补史”的传统史学层面,算作古陶瓷研究。而龙泉窑考古虽属陶瓷考古范畴,但更为突出的意义是苏秉琦先生在中国考古学会第三次年会上给予该项工作的充分肯定,这也并非我国陶瓷考古的第一次实践。实际上,从20世纪50年代开始的一系列瓷窑考古发掘,特别是广州西村窑的发掘工作,就已标志着陶瓷考古的开始。到80年代,陶瓷考古已发展近30年,而多学科交叉合作的综合性大部头著作《中国陶瓷史》的推出,更是标志着陶瓷考古的发展成熟。

检索相关文献著述,发现关于瓷窑考古的具体专项研究虽然汗牛充栋,然而对其发展历程的梳理只得寥寥几篇。同时,也要看到以往的学术成果距现在已有多年,在此期间也有瓷窑考古新发现纷纷涌现。有鉴于此,结合上述重要时间节点,本文拟就我国瓷窑考古的发展历程,分为孕育期、滥觞期以及发展成熟期略作阐述。

1 田野调查的孕育期(20世纪20年代至50年代)

瑞典学者安特生于1921年在河南渑池仰韶村的发掘标志着中国考古学的开端,但这有一个重要的前提,就是此次发掘被中国政府承认和准许。实际上,早在十九世纪末、二十世纪初期,就有一些国外的“探险队”以各种名义,未经当时中国政府的许可,擅自进入中国西北、东北地区,开展所谓的“寻宝式考古”,大肆掠夺中国文物[3]。受此影响,一些在华活动的外国人基于“寻宝”的思想,也在我国各地展开了古窑址的田野调查活动。

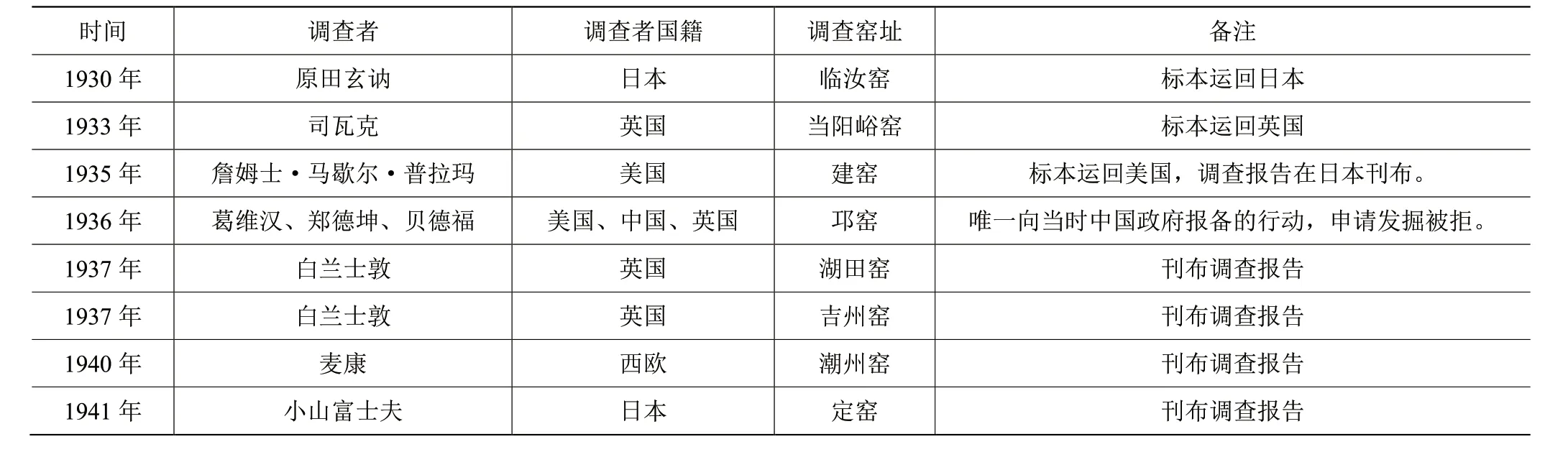

据目前公开发表的材料,20世纪20年代至50年代有美、英、日等国的外国人在华进行过古瓷窑的调查或盗掘(表1)。在这类调查活动中,仅1936年美国学者葛维汉、郑德坤教授及英国学者贝德福联合组队前往邛崃窑十方堂遗址进行田野调查时曾主动向中央研究院报备,其余田野调查或试掘基本上都没有当时中国政府的许可。所获取的实物标本,也大都运回调查者本人所在国家,造成了我国古代完整瓷器或珍贵瓷器标本流失海外。但由于这些外国人在瓷窑调查完毕后,能够及时发表英文或日文调查报告或简报,还是产生了较大的影响。

表1 20世纪20至50年代在华外国人瓷窑田野调查信息表

与此同时,受西方考古学传入以及王国维“二重证据法”的影响,我国一部分古陶瓷研究学者也走出书斋,开始对古窑址的田野调查,寻找实物证据,不再拘泥于古文献与传世品的对比研究。而我国最早进行古瓷窑田野调查的学者,首推陈万里、叶麟趾二位先生。为寻找古文献记载的“处州青瓷器”,陈万里先生自1928年开始先后实地调查了龙泉窑、越窑等一批古瓷窑,搜集到大量瓷片标本实物。将调查采集的标本与传世品比对,再结合古文献记载,弄清了一批古代传世瓷器的产地,达到“证经补史”的目的。其《瓷器与浙江》一书更是被我国学者称为第一部以田野调查窑址资料为基础的研究专著[4]。较之略晚,叶麟趾先生也开始了古瓷窑的田野调查。通过查阅古文献,考证古地名及所辖区域的流变,并结合实地考察,确定了定窑、耀州窑、磁州窑等一批古窑址的所在地[5]。

综而观之,在华外国人“寻宝式”的田野调查,所考察的主要内容还是瓷器本身,包括器物造型、胎釉特征、艺术特点以及使用功能,蕴含着强烈的鉴赏、收藏的理念;国内学者的田野调查除了关注瓷器本身之外,也偏重于究明古代传世瓷器的生产窑口,意在“证经补史”。而二者都与后来的瓷窑考古有所差别。但客观上,此类活动确使一批湮没的古窑址得以重见天日,也留下了弥足珍贵的田野调查材料,开辟“书斋研究”到实地考察研究新途径,成为正式瓷窑考古发掘的先导。因此,这类瓷窑田野调查虽非瓷窑考古行为,却也不可人为割裂与瓷窑考古千丝万缕的联系。

2 以抢救性考古发掘为主的滥觞期(20世纪50年代至80年代)

20世纪50年代初期,一系列古窑址的考古发掘使我国的瓷窑考古正式拉开序幕。与“寻宝式”、“证经补史式”的田野调查不同,这一阶段对瓷窑的发掘是以考古学为中心,揭露瓷窑遗迹以及文化堆积均依据考古地层学从上到下、由晚及早逐层发掘,而室内整理也离不开考古类型学的参与。研究视角由之前关注器物本身过渡到在瓷窑考古发掘基础上的窑口分期断代、发展历程及阶段特征。

2.1 田野调查成果突出

自1950年起,故宫博物院为核实所谓的“刻花汝窑瓷”以及收集实物碎片,先对河南省的古瓷窑进行了田野调查,继而扩展至全国9个省份(图1)[6]。这次历时近10年长时段大规模的田野调查,堪称全面而系统,粗线条勾勒出我国古代瓷窑地理位置分布的总体框架图,新发现许多古文献疏漏的窑址,对个别窑口的烧造时期也进行了粗浅的梳理,确认河南、浙江和景德镇是瓷窑考古以后需要重点关注的省份或地区,指出“以往文献记载的我国瓷业为南青北白的原则”这一说法的不妥之处。但也不可否认,该工作的出发点和落脚点仍是核实一批古代传世瓷器的产地及古文献记载的窑址,延续了“证经补史”的研究之风。并且如此大规模的工作也导致对单一窑址的调查粗而不精,即总体框架内的细枝末节却并未得到有效填充。

图1 20世纪50年代故宫博物院对古窑址的调查

除此之外,另有各省、市、自治区文物管理委员会(以下简称文管会)、文物工作队等机构自发组织的调查工作,如湖南省文管会对湘阴窑[7]、华东文物工作队对德化窑[8]及建窑[9]、浙江省文管会对德清窑焦山窑址[10]、湖南省文管会对长沙窑[11]、浙江省文管会对龙泉窑[12]、安徽省文化局文物工作队对繁昌窑[13]的田野调查。这些仅针对某一具体窑址的田野调查,其调查精度大大提高,确定窑址遗迹分布范围与数量的同时,还能够初步搞清窑口的产品类别甚至烧造历史。所记录的信息,也为后续正式的瓷窑考古发掘提供了一手原始资料。

2.2 考古发掘工作的展开

也是从20世纪50年代起,我国陆续展开了广州西村窑[14]、广东潮州笔架山窑址[15]、四川成都青羊宫窑址[16]、浙江郊坛下官窑[17]、河北磁县观台镇磁州窑[18]、河南临汝严和店窑址[19]、陕西铜川黄堡镇耀州窑[20]、浙江龙泉窑[21]、福建建阳水吉建窑[22]、河北曲阳县涧磁定窑[23]、广东新会窑址[24]、湖南湘阴窑[25]、河南禹县钧台窑址[26]、德化屈斗宫窑址[27]等一系列的考古发掘,获得可喜的成绩。发掘出土海量埋于地下的完整器物或碎片标本,成为后续研究的宝贵实物材料。揭露的窑址遗迹和文化堆积层,有效地推进了窑址生产全貌的共时性研究以及窑址产生、发展、成熟到衰落的历时性研究。同时,大部分的考古发掘都及时刊布了简报或正式报告,为后继的研究工作打下基础。但不容回避的是,这一阶段对窑址的发掘数量还是十分有限,并且在调查和发掘过程中不可避免地受到古陶瓷研究领域中鉴定、鉴赏、收藏理念的影响;考古发掘工作大多是为了配合基建的抢救性发掘,所以可能会囿于时间局促、经费紧张而未能达到深入解决学术问题的理想效果;与考古发掘相比,研究性论文或著作偏少,“挖而不究”或“挖而少究”。

3 以主动性发掘为主的发展成熟时期(20世纪80年代至今)

20世纪80年代以后,随着中国考古学的发展进入了黄金时期,以《中国陶瓷史》的出版为新起点的瓷窑考古也逐渐发展成熟。这一阶段的瓷窑考古大致分为两种情况:一种是在以前瓷窑调查、发掘基础上继续发掘;另一种则是新发现的古瓷窑发掘。考古发掘大都由配合基建的抢救性发掘转为以解决重大学术问题的主动性发掘。在瓷窑的考古发掘中,自然科技手段参与度渐趋增高,学科交叉整合成为常态。

3.1 考古发掘工作的深入推进

由于瓷窑考古新发现层出不穷,无法一一详述 ,所以仅就个人目所能及认为特别重要的成果举例说明。

3.1.1 邢窑考古

邢窑是唐代瓷业“南青北白”中“北白”的杰出典范。1980年临城邢瓷研制小组对河北内丘、临城两地的古窑址进行田野调查及试掘[28],首次发现唐代邢窑遗迹。自此以后,邢窑的考古调查与发掘工作有条不紊地推进。相关单位组织多次考古调查和勘探,基本确定了邢窑的核心窑场位置以及其他窑址的分布范围,摸清了产品种类和时代特征[29]。在考古勘探基础上进行的6次主动性或抢救性考古发掘,出土了大量实物标本,包括“盈”、“翰林”、“官”、“高”、“上”、“大”等字款的瓷器残片[30],也发现了隋代透影白瓷、隋三彩等新品种。而目前学界对于邢窑的研究与探讨,更倾向于其创烧年代及由此产生的中国白瓷起源问题,“翰林”、“盈”字款白瓷的窑口归属和生产性质以及用途问题[31],与周边窑场的关系问题,外销贸易问题以及从陶瓷科技考古视角下对邢瓷胎釉成分分析、烧造工艺问题[32]。

3.1.2 定窑考古

为确定定窑遗址的分布范围、文化堆积情况及涧磁、北镇之间的关系,河北省文物研究所于1985-1987年对燕川村、北镇村、野北村、涧磁村等地的瓷窑进行考古发掘,成果斐然[33]。2009-2010年,为解决相关学术问题,河北省文物研究所与北京大学考古文博学院联合组队,又一次对定窑中心窑场进行约800平方米的主动性发掘[34]。此次发掘避免大面积揭露,而是在巨大的遗址范围内散点布方、小区发掘。出土定窑各时期的瓷器和窑具数以吨计,其中不乏“尚药局”、“尚食局”、“东宫”、“官”等款识器物,还有一些纪年器物。这次主动性发掘学术目标清晰、发掘规范、地层关系清楚、遗迹清理完整、出土物丰富,为定窑分期编年,深入了解定窑各时期的生产内涵带来可能,也成为解决定窑创烧时间、工艺技术、宫廷用瓷等问题的突破点。

3.1.3 汝窑考古

1987年,河南省文物研究所对河南宝丰清凉寺窑址进行考古发掘,出土10余片汝瓷,初步确定了汝窑之所在[35]。截止到2016年,相关单位总共对宝丰清凉寺汝窑进行14次考古发掘,每次发掘都有新的发现。其中,2000年到2002年的考古发掘工作,确定了汝官瓷的烧造区,清理出窑炉、作坊、过滤池、澄泥池、烧灰池、水井、灰坑等遗迹,出土了大量碎片标本[36]。特别是从地层上发现天青釉汝官瓷叠压民用青瓷,表明汝官瓷的出现明显晚于民用青瓷。对汝窑10余次的考古发掘,为研究汝窑的窑口性质及传承[37],阶段特征,窑业的功能分区、整体布局及生产体制[38],制瓷工艺与技术的传播[39],与其他青瓷釉窑址的对比研究[40]等提供了重要的材料。

3.1.4 老虎洞窑考古

1996年,老虎洞窑因洪水冲刷而被发现,随后文物考古工作人员立即在此地展开田野调查。1998-2001年,杭州市文物考古所正式对该窑址进行2次主动性发掘[41],清理出北宋、南宋、元三个时期的地层叠压关系,24个瓷片坑中出土了大量碎瓷片,经拼合后复原的器形有炉、瓶、尊、器盖及器座、套盒、觚、花盆、碗、盘、碟、洗、盏、盏托等,以碗、盘等生活用具数量最多。总体上看,器物胎体厚而致密,胎色灰褐、褐黑或黄白。釉色呈粉青或青灰色。既有薄釉器,也有厚釉器,部分釉面有开片。由于在窑址文化层中发现了“修内司窑”铭荡箍(图2),在一定程度上证明老虎洞窑南宋地层即南宋修内司官窑[42]。近些年来,学者们的视野更多地聚焦于修内司窑的产品性质,并提出了“宫廷用瓷说[43]和“祭器或供器说”[44]。

图2 “修内司窑”铭荡箍

3.1.5 越窑考古

越窑是中国历史时期的名窑之一,是唐代瓷业“南青北白”格局中“青”的典型代表。20世纪90年代以前对越窑的田野调查,确定了宁波慈溪上林湖地区是中心产区。而90年代以后则掀起越窑考古发掘的高潮,先后发掘了低岭头、荷花芯[45]、寺龙口[46]、石马弄[47]、后司岙、荷花芯以及张家地窑址[48]。在越窑所有经过考古发掘的窑址中,后司岙窑址的产品质量高,延续时间长,最能体现越窑的基本面貌。窑址以九宫格的形式划分,发掘流程采用三维化的技术手段完整记录,实现了窑址文化堆积状况与窑场废弃过程可视化[49],这也代表着瓷窑考古发掘的新水平。窑址出土的某些器物,例如瓷净瓶与法门寺地宫出土的秘色瓷八棱净水瓶(图3)相比较,高度相似,更是直接确定后司岙就是秘色瓷产地。

图3 后司岙出土净瓶(左)与法门寺地宫出土净瓶(右)

3.1.6 钧窑考古

关于钧窑的年代问题,一直存有争议,并且在考古发现中也未找到可靠的钧瓷纪年材料。为解决钧窑源流、年代与分期等问题,2001年河南省文物考古研究所同北京大学考古学文博学院对河南禹州神垕镇刘家门窑址[50]进行考古发掘,指出钧瓷创烧于北宋末年“代汝而起”,停烧于元末明初。而为了解明初钧窑的生产面貌、探讨“民钧”与“官钧”生产的关系以及进一步完善钧窑的发展序列,同单位于2011年再次对闵庄窑址[51]进行主动性发掘,从发表的简报来看,此次考古发掘基本达到了预期学术目标。

3.1.7 明清景德镇御窑厂考古

御窑厂是明清两代专为宫廷烧造瓷器的皇家瓷厂。从1979-2018年,御窑厂遗址先后经历过20余次考古发掘。其中尤以21世纪以来的2次主动性考古发掘收获最大。2002-2004年在御窑厂珠山北麓和南麓的考古发掘[52],出土的元青花、卵白釉、“局用”铭残器表明明御窑厂应是在元浮梁磁局的基础上建立起来的;发现瓷片掩埋坑和片状堆积遗迹,弄清了御窑厂对落选御用瓷器的处理方式;出土了大量白釉、黑釉、紫金釉、青花釉里红、釉里红、红釉、蓝釉、绿釉、青花、斗彩、黄釉瓷器以及其他建筑材料、窑具和试料器,不少是以往传世品中少见或不见的器物。而2014-2015年的考古发掘[53],首次发现了相对完整的明中晚期生产釉上彩瓷的作坊遗迹,为了解御窑厂内部的分工布局提供的新的资料;发掘出土的遗物以明中期的各类彩瓷最为丰富,使学界对明中期御窑生产面貌和产品种类的认知大大提高。

3.2 科学技术的运用

随着现代科技的发展进步,越来越多的科技手段介入到瓷窑考古各环节之中。田野调查、考古发掘和后期的整理研究中都有现代科技的身影,这也体现出多学科交流与合作的态势。有学者就现代科技手段在陶瓷考古中的应用作过系统而全面地总结,包括瓷器的成分、结构、色彩、烧成年代都可以通用现代科技手段检测出来[54]。新技术的使用,不仅仅只是分析检测技术的更新,更加体现出研究视野的拓展,所引起的陶瓷科技考古等相关专门化的课题不断蓬勃发展。

考古材料的积淀,势必会敦促学者使用材料深入研究。但研究中,又常常有新的问题产生,继而又会推动新的考古发掘。但是,这时的发掘已非前一阶段的样态,而是带有明确学术目标的主动性发掘。而研究的维度除了第一阶段所关注的器物本身、第二阶段所关注的窑址期别、发展历程及阶段特征之外,也外延至方物流转、人群流动、技术传播及文化交通等层面,以期达到“透物见人”的终极目的。同时,这一阶段的学者也注意到不同的学科有其不同的优势和劣势。传统的古文献考证、地层学和类型学研究固然是瓷窑考古的根基,而现代科技手段也代表了最新的瓷器研究方法。将传统方法与新技术有机结合,紧紧围绕一个共同的学术目标向前迈进,是正确的思路和方向。

4 瓷窑考古的发展与展望

浮光掠影般匆匆回顾了我国瓷窑考古的发展历程,可以看到从孕育期到滥觞期再到发展成熟期,操作方法已经由田野调查零星采集碎片标本到科学考古发掘再到多种手段综合应用的转变。实际上,这也正是瓷窑考古由浅入深、由表及里的过程。追溯过去,历史已经客观揭示了瓷窑考古的发展,但对于未来的前进方向,还可以从几个方面考虑:

第一,聚落考古的理论与方法或许会为瓷窑考古带来新的视角。严文明先生指出聚落考古涵盖了单个聚落形态及内部结构、聚落分布和聚落之间关系、聚落形态演变三个方面的内容[55]。实际上,对古代窑址的研究亦可如此。每个窑址内部都会有成型作坊区、装饰作坊区、高温器窑炉烧造区、废品掩埋区等不同的功能区,在研究之中,可以就单个窑址的形态、窑址内部不同功能区的规划布局、功能区之间的关系等方面进行考虑。再将视角放大,可以探讨该窑址与周边窑址的关系以及窑址自身的形态的演变。

第二,从完整产业链的角度对瓷窑进行考察。过去我们对一个古代窑址的研究大都只关注窑址本身,但实际上窑址仅代表着生产者。而我们研究瓷器背后所反映的“人”,不是只有生产者,还包括运输者、销售者以及使用者。因此,我们以窑址为切入点,从生产、运输、销售、消费这一完整的产业链来考察研究,才有望解决中国古代社会经济发展状况、意识形态变化和生活方式演进这些问题。

第三,3DGIS可视化在瓷窑考古中的应用。在瓷窑考古中运用3DGIS可视化重建,就可以更为直观地为学者展示窑址地层堆积、遗迹和遗物具体状况。因此,可以尝试将该技术引入到瓷窑考古领域,以各探方为基本建模单元,根据地层及遗迹平、剖面图建立3D模型;再根据器物平、剖面图建立器物3D模型;最后基于器物出土时位置的相关数据,将器物模型还原至地层或者遗迹模型中。将发掘成果进一步整合,相关资料传送至网络数据库,以便向公众展示,实现资源共享。