苏科版与浙教版初中数学教材中数学实验内容的比较研究

2022-08-19任爽琪陈碧芬

任爽琪 陈碧芬

(浙江师范大学教师教育学院 321004)

数学实验伴随着数学发展的历史,每一条抽象、严密的数学结论背后都隐含着一段漫长的实验过程[1].数学实验是在教师引导下,学生运用有关工具,通过实际操作,在认知与非认知因素参与下进行的一种发现数学结论、理解数学知识、验证数学结论的思维活动[2].由此可见,数学实验能够营造学生认知、情感和谐发展的环境,让学生充分经历知识发现、提出、形成、应用的完整数学学习过程[3].教材是教师教学和学生学习的重要载体,教材中的数学实验势必会对教学产生重要影响.分析不同版本初中数学教材中的数学实验,有助于取长补短,为教材的进一步修订提供参考.本文选取江苏凤凰科学技术出版社(简称“苏科版”)、浙江教育出版社(简称“浙教版”)出版的初中数学教材作为研究对象.

1 分析框架的构建

在理解数学实验定义和内涵的基础上,结合《义务教育数学课程标准(2011年版)》(简称《标准》)的要求以及两版教材的编排特点形成本文的分析维度:内容、类型、位置.

在内容分布方面,《标准》将数学内容划分为“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”和“综合与实践”四大知识领域.由于数学实验和综合实践从实施途径看是两种不同的“做数学”实践模型[3],故本研究只分析“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”领域中的数学实验编写情况.

在类型分布方面,由数学实验的定义可知,目的和工具是数学实验的两个重要因素,因此将这两个维度结合起来,形成数学实验的六种基本类型:实物验证型、实物理解型、实物探索型、计算机验证型、计算机理解型以及计算机探索型[4].

在位置分布方面,两版教材的栏目各不相同且位置不固定,为方便比较,可依据数学实验与所涉及知识点之间的位置关系,将位置分为前、中、后三类.“前”即数学实验处于所涉及的知识点之前;“中”即将数学实验作为主体知识进行介绍;“后”即数学实验处于所涉及的知识点之后.

另外,在统计过程中,如果同一小节下包含多个数学实验,且每个实验的工具、内容、位置等均相同,那么视为一个实验;由于验证型、理解型、探究型实验之间存在交叉关系[5],若一个实验涉及多个类型,则在相应类型各计一次;内容维度依据实验所处章节和涉及的主要知识点进行划分.

2 比较结果与分析

2.1 总体比较

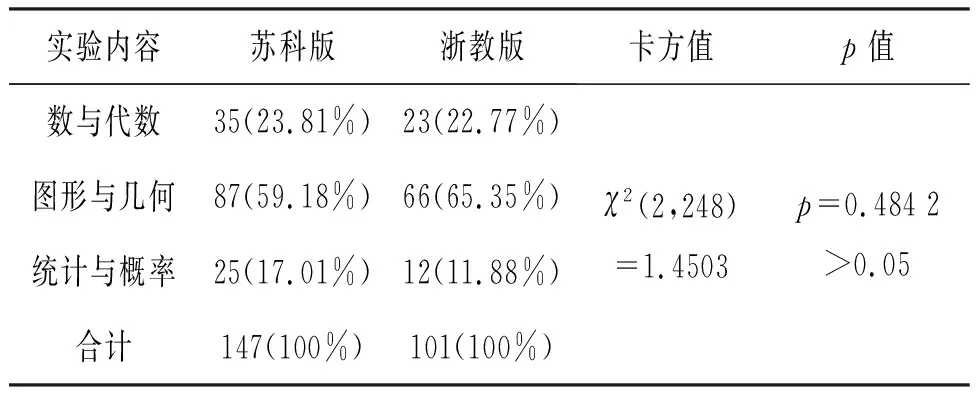

对两版教材的数学实验一一判别,得到表1~表3.从数学实验的总数来看,苏科版(147)多于浙教版(101).进一步分析发现,两版教材实验总数上虽有差异,但在内容、类型分布上都有很大的相似性(p>0.05).具体来看,两版教材中的数学实验大部分处于图形与几何领域(苏科版和浙教版比重分别为59.18%和65.35%),这与数学实验能帮助学生对知识形成直观的理解有关[6];其次是数与代数领域,由于统计与概率对应的章节较少,因此相应数学实验的占比较低.

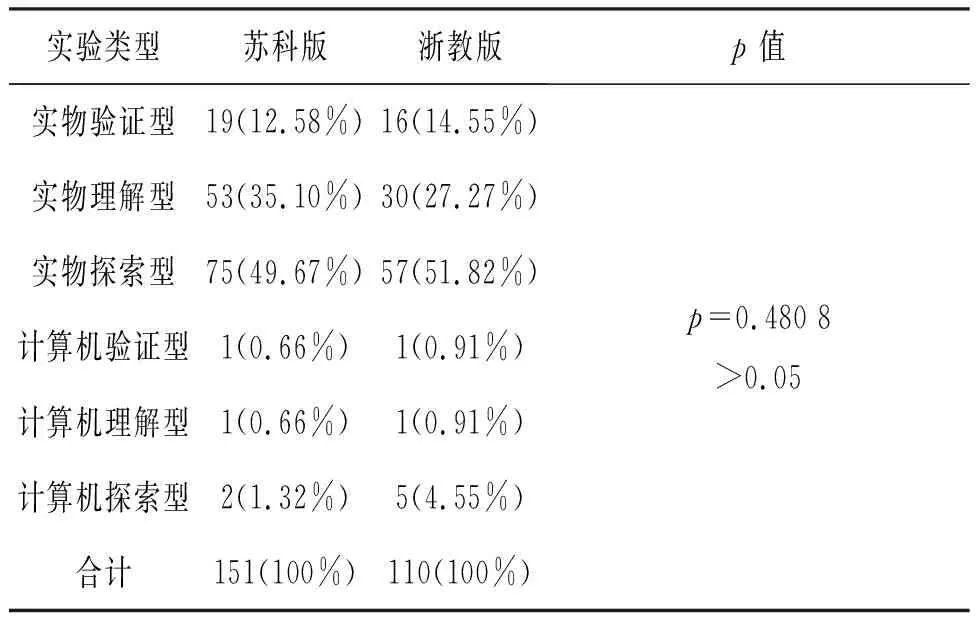

在类型分布上,两版教材虽都设置了计算机型实验,但比重均低于7%,远不及实物型实验.这说明尽管计算机技术支持数学教学已有较长的

表1 苏科版和浙教版初中数学教材中

表2 苏科版和浙教版初中数学教材中

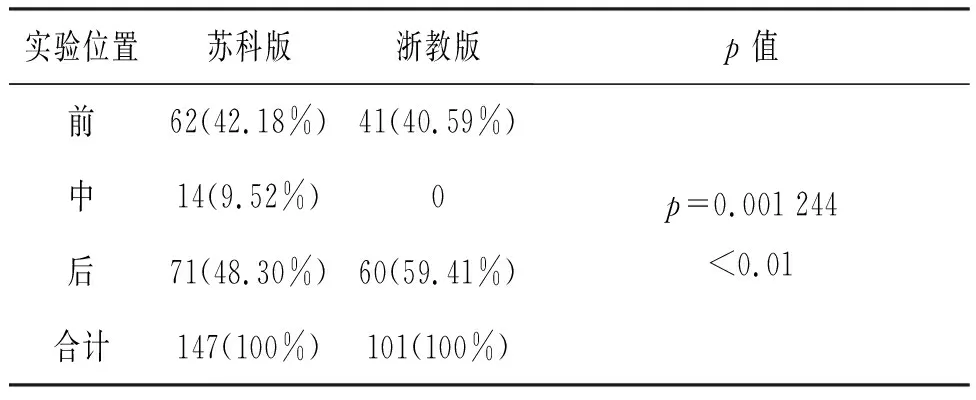

表3 苏科版和浙教版初中数学教材中

历史,但在数学教材中主要还是实物型实验.实物型实验中又以探索型(苏科版比重为49.67%,浙教版为51.82%)和理解型(苏科版比重为35.10%,浙教版为27.27%)为主,验证型实验在某种程度上是结论的附庸[7],价值较小,因此占比最少.

在位置分布上,两版教材差异显著(p<0.01),浙教版中处于知识点后的实验数量(60)约是知识点前实验数量(41)的1.5倍,偏重于先有结论后做实验,这在一定程度上会造成学生被动接受知识的现象.而苏科版知识点前(62)、后(71)实验数量大致相等,这说明两版教材虽都关注学生在“做数学”的过程中学习数学,但苏科版在位置分布上更为均匀.不仅如此,苏科版还将一些数学实验作为主体知识进行了介绍,不仅在正文中设置了数学实验室专栏、做一做、实践与探索等丰富多彩的栏目,还在每一章设置了数学活动,每一册设计了课题学习,强调让学生在亲身体验中体会数学知识的形成过程,吸引学生“做数学”.

2.2 内容与类型分析

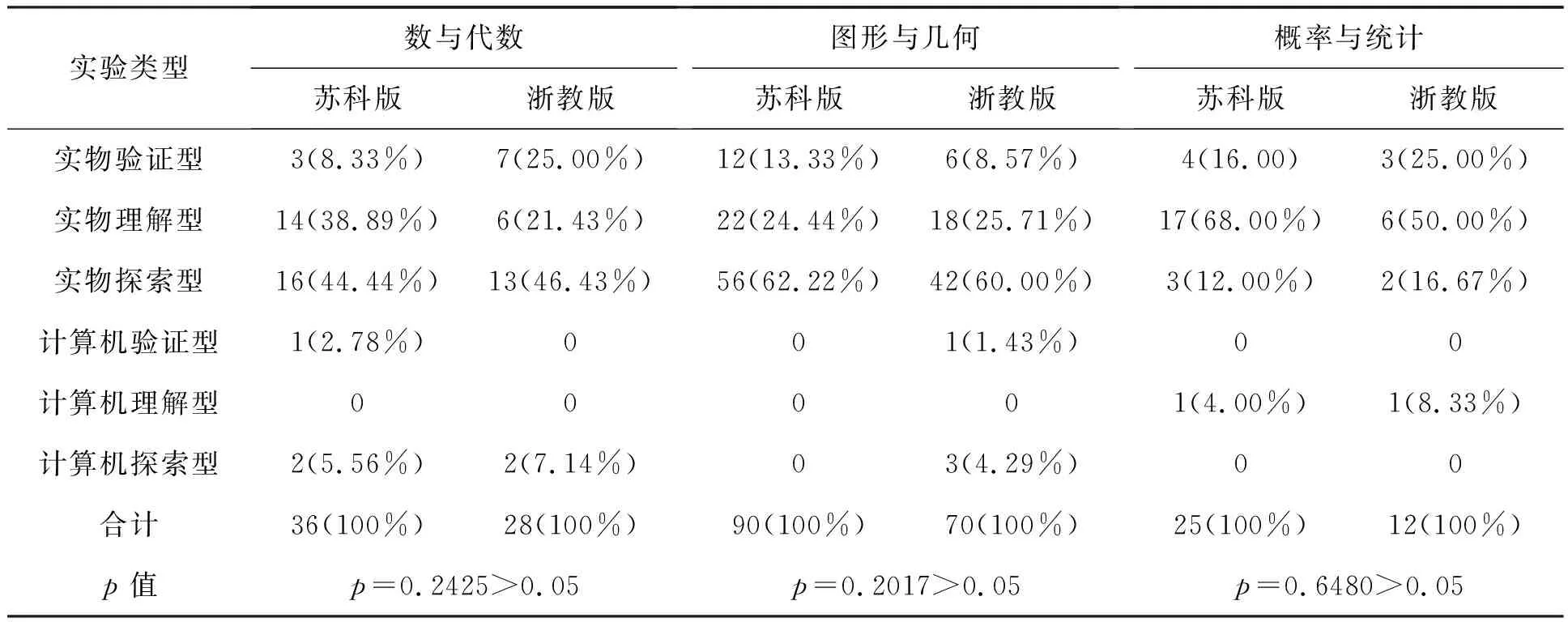

由表4可知,无论是在苏科版还是浙教版中,不同领域之间实验类型分布均具有显著差异(p<0.000 1,p<0.05).而在三个领域内,两版教材彼此之间的实验类型分布情况没有显著差异(p>0.05).

在数与代数领域,苏科版比较注重实物理解型(38.89%)、实物探索型实验(44.44%),其余四类均较少.浙教版出现最多的是实物探索型实验(46.43%),另外还设置了一定数量的实物验证型实验(25%)和实物理解型实验(21.43%).

表4 苏科版和浙教版初中数学教材中数学实验类型与内容分布统计

在图形与几何领域,学生更容易在亲身操作中理清思路,探索发现结论,因此两版教材均设置了较多的实物探索型实验(苏科版比重为62.22%,浙教版为60.00%),其次是实物理解型(苏科版比重为24.44%,浙教版为25.71%),实物验证型实验则最少.

在初中阶段,统计与概率领域以概念的学习和理解为主,涉及的定理较少,因此苏科版和浙教版中超过一半的实验为理解型实验(比重分别为72.00%和58.33%),验证型和探索型实验相对较少.

2.3 类型与位置分析

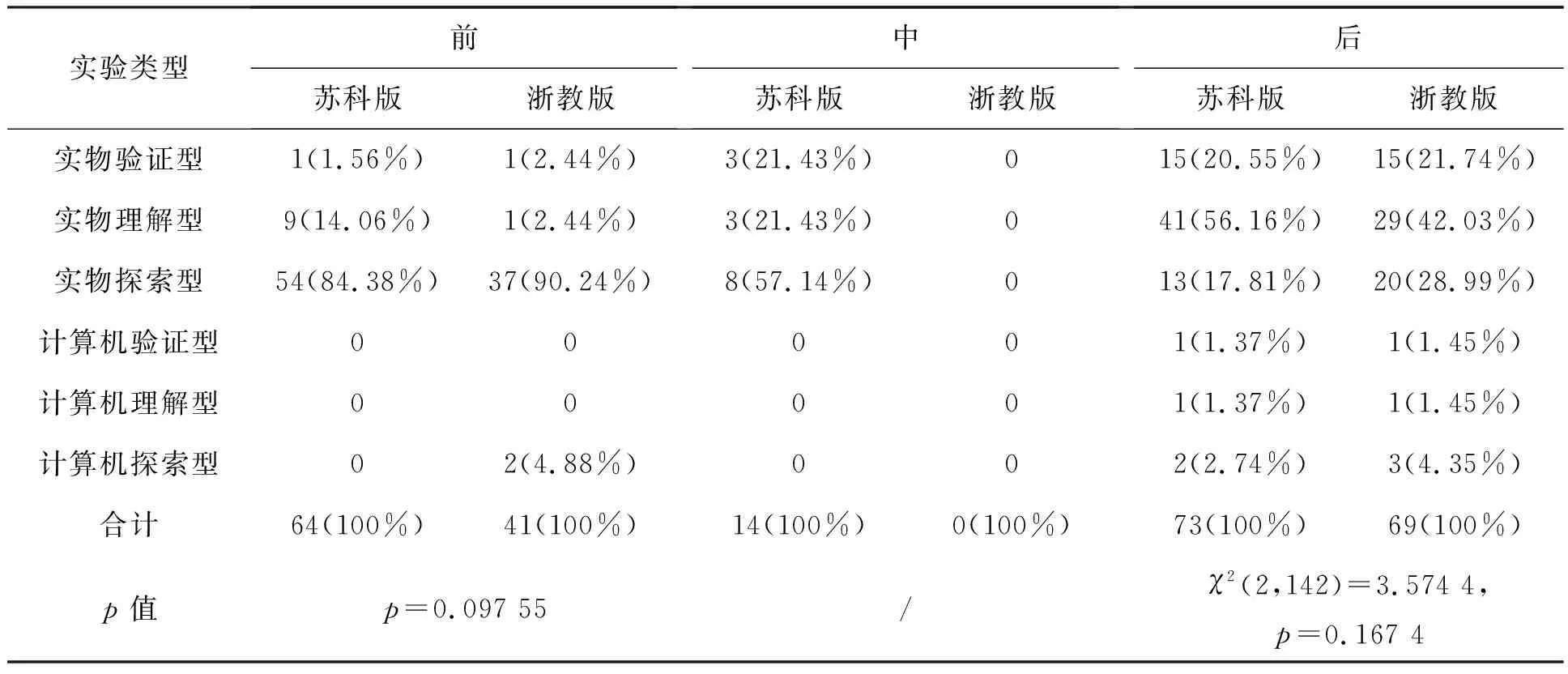

由表5可以发现,无论是在苏科版还是浙教版中,不同类型实验的位置分布情况均有非常显著的差异(p<0.000 1).而两版教材之间知识点前后实验目的分布的差异并不显著(p>0.05).进一步地,对两版教材数学实验的目的与位置进行相关性检测,结果显示相关系数分别为0.566,0.538,均在0.01水平上呈显著相关.

表5 苏科版和浙教版初中数学教材数学实验类型和位置分布统计

具体地,探索型实验是通过实验探索和回答对学生而言尚且未知的数学问题[7],大多处于知识点之前,为下文知识作铺垫.而两版教材在知识点之后也设置了一定数量的探索型实验,其目的在于使学生以再发现的方式探索数学知识.

验证型实验一般位于知识点之后,主要用于检验数学定理或结论的真伪性[7].此外,验证型实验也包括验证猜想等.因此验证型实验在知识点之前也有分布,如浙教版八年级上册“1.3 证明”的开头要求学生通过观察,猜测直线之间是否平行并动手验证,然后引出主要内容——“证明”.

理解型实验以理解数学定理、概念为目的,常呈现于知识点之后.如苏科版九年级下册“锐角三角函数”一章的章末设计了应用三角函数有关知识测量建筑物高度的数学实验,其目的在于加深对所学内容的理解.

两版教材中的计算机型实验虽均为个位数且都多处于在知识点之后,但在地位上有所差异.在浙教版中,计算机型实验扮演着传统教学附加品的角色,如浙教版八年级上册“2.3 等腰三角形的性质定理”中,在设计了发现等腰三角形三线合一的测量活动后又设置了运用几何画板探索该性质的数学实验,且计算机型实验大多位于章节结尾的“阅读材料”中,是对传统教学的延伸.而苏科版中的计算机型实验虽处于知识点之后,但均处于正文中,是课堂教学有机组成部分.

3 启示

从以上分析发现,苏科版和浙教版两版教材在实验内容和类型分布上有很大的相似性,但在位置分布上存在差异.具体来说,从类型看,两版教材计算机型实验均较少;从位置分布看,浙教版偏重于在学习知识后实验,苏科版则前后分布均匀,还将一些数学实验作为主体知识进行介绍.由此可以得到以下两点启示:

首先,平衡知识点前后数学实验的数量.

数学实验主要亮相于教学过程链的首尾两个阶段,即“知识是怎么来的”阶段与“知识是怎么去的”阶段,是对教学过程完整性的必要补充[2].处于知识点之前的实验使学生经历知识产生的曲折过程,处于知识点之后的实验能深化学生对数学结论的理解,并启发学生思考知识的发展方向.教材中实验所处位置往往决定了实际的教学实施,而后者对学生理解数学知识有着直接的影响.因此,在教材中设置数学实验,应平衡知识点前后的数量,使学生能更好地理解数学,避免由于数量的多少而影响学生对数学实验作用的认识.

其次,发挥信息技术在数学实验中的作用.

《中国教育现代化2035》指出要发展中国特色世界先进水平的优质教育,要充分利用现代信息技术,丰富并创新课程形式[8].信息技术不仅可以做省时省力之事,在未来,计算机虚拟现实技术、人工智能技术等或许可以为学生提供接近真实的深度学习体验[9].在数学实验中,相比实物工具,计算机具有强大的求值、绘图、动画功能,能将静态、抽象的数学内容变得生动活泼,为数学实验的开展提供丰富的教育环境和高效的学习工具.通过计算机作图或动态呈现,学生获得了更多探索与模拟的机会[10],一些新鲜的想法可以迅速实现,这对形成、检验猜想都有积极作用.因此,在教材中可以多设置一些计算机型实验,同时将其适当放入正文中,而非作为附属品放在阅读材料中.