易地搬迁,荔波脱贫群众的重生路

2022-08-18燎原

燎原

2022年7月2日,芳华瑶族服饰加工坊。王金华夫妇正忙着洽谈生意,一旁的3名工人则按客户要求裁制服装。

这是家生产兼销售的门店,面积100多平米,主要定制、销售和出租瑶族服饰。恰逢瑶族同胞的节日或孩子在校演出,出租的市场也很大。

经营门店的是一对年轻夫妇,男的叫王金华,女的叫谢高芳。早前,他们在家运营。发展到一定规模后,莫珍念鼓励他们走出家门,在沿街显眼位置租下铺面经营。

莫珍念,兴旺社区党支部书记。“他们的店名还是我起的,从他们夫妻名字中各提一个字。”莫珍念告诉南风窗,看着王金华夫妇经营的门店“上道”,她很开心。

莫珍念是荔波县科协的一名干部,两年前退休了,但组织看重她长期参与扶贫,善于做群众工作,退休后,要求她继续担任兴旺社区党支部书记。

这不是一份轻松的工作。

“其他社区每晚又唱又跳的,我们不一样。”她这样形容兴旺社区的工作,“我主要帮助社区群众找就业信息,推介和支持他们就业创业”。

荔波县易地移民搬迁有3851户,15302人,主要分布在全县14个易地移民搬迁点,其中,兴旺社区是全县最大的易地移民搬迁点。

“整个社区有2900多户,1.2万人,其中易地移民搬迁群众2880户,9266人,分布在社区29栋楼里。”莫珍念说,搬迁群众来自全县8个乡镇(街道),构成比较复杂。

易地搬迁,搬离故土,改变的不只居住环境和条件,还有群众的谋生手段、行为习惯。这无疑是条重生之路,这一路走来并不容易。

“天天敲别人的门”

贫困,常常始于环境。

云贵高原朝广西丘陵过渡的地带有个荔波县,位于贵州最南端,全县2400多平方公里,18.5万人,布依、苗、瑶等少数民族人口占比超九成。

荔波曾是国家扶贫开发重点县,县内月亮山和瑶山更是贵州省深度贫困地区,贫困程度深,贫困发生率高。2014年荔波建档立卡贫困人口15704户59587人,共有51个贫困村(深度贫困村23个),贫困发生率为37.76%。

脱贫攻坚战打响后, 按“东西部扶贫协作”要求,广州市白云区对口帮扶荔波县。2020年3月3日,荔波成功退出贫困县序列,实现脱贫摘帽。

江欢是广州市白云区派驻荔波工作小组的干部。荔波脱贫后,按上级要求,目前他仍驻扎当地助力乡村振兴。

江欢说,山多地少是荔波县的重要特征,对于祖祖辈辈居住在大山深处的瑶族同胞来说,脱贫之路可谓千年之变。

这种变化是前所未有的波澜壮阔,也是悄无声息中的润物无声。老百姓对此有更深感受。

谢高芳告诉南风窗,三年前刚入住兴旺社区时,常有搬迁群众走错路,串错门。彼时,在谢高芳的店门口,常有群众找她“诉苦”:“每天有三四次敲错别人家的门!”

搬迁群众来自全县8个乡镇(街道)的大山深处。过去,住在大山,他们对村落和房屋周围的结构、院落和大树,甚至路边的大石头都有印象。

搬离大山、来到县城后,他们感觉人生就像突然被抽离,然后空降到一个现代化小区里。恍惚间,村民一下子难以适应。

小区里,一栋栋高楼拔地而起,外表看起来都一样。但村民从家中走出闲逛,到了饭点回家时,常常就记不清自家在哪栋、哪单元、哪个门牌号,只好在安置点的29栋楼之间不断徘徊、寻找,以至于不断有人敲错别人家的门。

荔波县易地移民搬迁有3851户,15302人,主要分布在全县14个易地移民搬迁点,其中,兴旺社区是全县最大的易地移民搬迁点。

王金华说,过去村民在村里都是烧柴做饭吃,如今用电饭煲煮饭煮好后,老人一个人在家时,也不敢去打开电饭煲盛饭吃,因为“担心触电”。

此外,因害怕坐电梯,有的放弃坐电梯,一步步走楼梯回家。

搬迁小区和其他小区不一样,移民搬迁点面临的问题更集中和突出些,这对社区管理提出更高要求。为此,在群众搬迁入住那会儿,莫珍念常组织大家逛超市、坐公交、乘电梯,同时教育群众摒弃过去在农村的生活习惯,尽快融入城市生活中来。

“一屁股坐下就是几十万”

在荔波,易地移民搬迁点的房子全是政府建好、装修好,搬迁群众拎包入住。但搬迁群众刚到县城时总感觉不习惯,特别是上了年纪的,一心想跑回深山的老家居住,莫珍念就带这些居民到附近小区转转。

在附近的商品房小区,莫珍念让群众自己去交流。“巡游”一番后,有群众对莫珍念伸出一只手掌,瞪大眼睛说:“一套房,五十万呀?!”

莫珍念点点头告诉他们:“你们一屁股坐下就是几十万!怎么老想回到过去的茅草房?”

群众就不说话了,慢慢也就安定下来了。县城的开支尽管多些,但在教育、医疗以及谋生手段的供给和便捷方面,显然不是老家所能比的。

出生于1981年的何国强早就想逃离老家了。他老家在荔波县瑶山瑶族乡拉片村拉朝组,房子是用树枝围起的茅草房。山上风大,屋顶的茅草常被吹走。为此,他买了油毛毡覆盖屋顶,但逃不过风雨的日夜侵蚀,很快,屋顶破洞,雨常从头顶倾注,风也从四周灌入。

“还没排到我抽签时,我就很着急。”何国强告诉南风窗,拉朝组不通电,连摩托车都到不了,随着儿子出生和长大,他迫切需要给他们更好的条件。

早前,何国强在村里耕种1亩多旱地,生活勉强果腹,为更好地生活,他只好到浙江一带打工。妻子在家照顧孩子,夫妻长期两地分居。

2019年,作为最后一批搬迁群众,何国强成功入住兴旺社区的移民搬迁点。

“120平的房子,我们一分钱不用掏,政府还帮忙装修好。”何国强很感激,“如今,我们一家人终于可以在县城团聚、定居”。

和其他搬迁群众一样,何国强的孩子现在荔波五小上学,步行只需几分钟。此外,他妻子在县里一家养老院做护工,一个月有2400元收入。

目前,何国强在县城打零工,照顾孩子。“比如搬砖、装车等活儿,我都干,一天有200元到300元不等收入,比在老家种地好上百倍!”何国强说。

曾长年在外打工,较早接触城市生活,搬到县城定居后,何国强从没有再回老家居住的想法。此外,对一些进城后思想上动摇的群众,他配合社区去做说服工作。

“何国强是我的好帮手,上门做群众思想工作时,他义务帮忙做翻译。”莫珍念说。

莫珍念负责的社区有300多户瑶族同胞,但她是布依族,涉及语言沟通、交流等,作为瑶族的何国强就发挥作用了。

此外,一些老人在农村待了几十年,生活习惯和行为早已固化,需要慢慢教育来调整。这些工作是具体而微的,包括楼上楼下间的小摩擦。

刚入住时,楼上楼下矛盾较多,主要因腾挪桌椅或孩子蹦跳过多引发噪音。过去,村民在山中散居,房屋都是单家独户,腾挪诱发的噪音压根不成为问题。

如今环境变了,需照顾邻里间的感受,村民感受到了约束,一时间难以适应。为此,莫珍念发动年轻人参与其中,挨家挨户做好老人和小孩的沟通工作。

搬迁小区和其他小区不一样,移民搬迁点面临的问题更集中和突出些,这对社区管理提出更高要求。

与此同时,各栋楼长以AA制聚餐等形式来组织邻里吃“连心饭”。饭一吃、酒一喝、话匣子一打开,邻里间的小摩擦也在相互体谅中化解。

逢年过节,社区组织小区群众参加对歌比赛、舞蹈大赛等,让群众在县城的小区也能找回过去在村里常过的民俗节日。

变化悄然发生。莫珍念发现,过去,小区举行比赛,群众多以族群和同村组的老乡来划分团队参加比赛,后来群众就以楼栋为单位参加比赛。

卫生习惯和垃圾处理也是搬迁小区面临的问题。过去在村里,村民在自家养鸡鸭等,对居住环境的要求不高。群众习惯将垃圾随手扔出窗外。再如,逢年过节时,群众有杀鸡宰鸭的习惯,他们常常随手把拔掉的鸡鸭毛朝厕所里冲,导致下水道堵塞。

为此,社区工作人员在楼道张贴《温馨提示》,发动群主在群里号召大家改掉旧习惯。与此同时,社区还组织群众参加各类技能培训,提升就业砝码。

渐渐地,群众发现在县城就业的路子更广阔,也可让子女享受到更好教育、医疗和居住环境,心慢慢就定下来,进而更好融入县城生活中去。

对“一方水土不能养一方人”的情况,搬迁是最显著也是最直接的选择,尽管政府为此付出的代价很大,但可以通过“挪穷窝”“换穷业”,达到“拔穷根”的目的。

搬出个4A景区

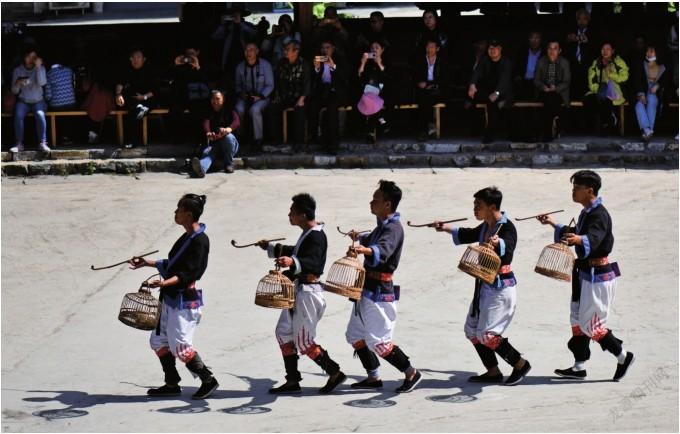

荔波是个多民族杂居的地方,少数民族占比超九成。易地搬迁中,官方结合当地的民族文化特色,将传统村落打造新的旅游景区,瑶山古寨就是其中典型。

瑶山,荔波县瑶山瑶族乡下属的行政村,距离县城27公里,由拉片和菇类两行政村合并而成,是白裤瑶主要聚集地。

搬迁过程中,为更好保护和展示瑶文化特色,按照景区的特点和要求,荔波将瑶山村打造成颇具民族文化特色的瑶山古寨景区。

2020年5月,瑶山古寨景区被贵州省文化和旅游厅确定为国家4A级旅游景区。这样,当地村民所从事的职业也从过去的第一产业转为第三产业。

2021年,新瑶山村挂牌成立后,共有22个村小组,740户,3176人。瑶山村委会副主任谢利勇告诉南风窗,过去,村里大部分人长年在外务工,随着瑶山古寨景区发展,在村内从事保安、保洁、演员、服务员等工种的村民,已多达300人。

从历史演变看,现在的瑶山村是历次搬迁的结果。特别是近十年的搬迁、规划和整合中,当地注重保存地方民族文化特色,并将瑶山村打造成对外展示民族文化的旅游景点。

当地村史馆披露,1980年,新华社记者在瑶山采访后,发表题为《瑶山至今仍过着贫困落后的生活—贵州瑶山见闻》的内参,这引发国家高层和贵州领导关注。随后,1988年开始,瑶山启动源自官方层面主导的扶贫搬迁工程。当年从深山里、山洞中迁出100户。

2003年又迁出33户。2010年迁出150户。第四次,也是最近一次是2014年启动的移民搬迁,这次把深山区的443户1767人全部迁出,这也是瑶山历史上规模最大的搬迁。

如果算上民间自发搬迁,可追溯到 1956年。彼时,谢家贵一家是当地最早一批下山的瑶胞。今年7月初在瑶山采访时,80岁的谢家贵指着对面的高山告诉南风窗:“我就出生在那个坳口,13岁时,因一场大火把房子烧没了,父母带着我们全家7口人下山定居。”

“120平的房子,我们一分钱不用掏,政府还帮忙装修好。”何国强很感激,“如今,我们一家人终于可以在县城团聚、定居”。

彼时,瑶山上的群众过着刀耕火种的生活。在茅草房的居住环境中,一旦引发山火,就什么也没有了。“吃饭基本靠上树,穿衣就是一块布”,何正光是一名瑶族干部,他曾任拉片村脱贫攻坚队队长,据他介绍,早前瑶山瑶族乡群众生活非常苦,住的都是茅草屋,有些还住在山洞里,经常“吃不饱、穿不暖”。

46岁的谢友明至今记得,小时候,常有政府的车辆将城市救济的二手衣服、棉被,一车车地拉到当地给老百姓使用。

谢友明是瑶山瑶族乡文化站的工作人员,目前他是驻瑶山村乡村振兴工作队队员,他说,随着搬迁完成,瑶山人口聚集,村里公共服务和旅游设施日趋完善,农民在家门口也能吃上“旅游饭”:保洁员,一个月1500元;舞蹈表演,一个月2500元到3000元;迎宾的,一个月1500元;保安一个月2000元……

这些年瑶山的发展变化,谢友明说,广州在人力、财力、物力等方面的帮扶功不可没,瑶山人民非常感谢。

江欢提供给南风窗的资料显示,2016年以来,广州市、白云区两级累计投入财政帮扶资金18818.72万元,共实施107个帮扶项目,惠及荔波县建档立卡贫困群众41749人次。

从大山深處出发,无论是“一屁股坐到几十万元县城房子”的新市民,还是尊重历史、打造成国家4A级景区的古村寨安置点,荔波脱贫群众在重生之路上,步伐正铿锵。