铁皮石斛内生真菌的鉴定及菌株205509的次级代谢产物研究

2022-08-18侯建平黄旭文周鹏曹敏王鸿鹏张云峰曹飞张秀敏

侯建平 黄旭文 周鹏 曹敏 王鸿鹏 张云峰 曹飞 张秀敏,*

(1 河北大学生命科学学院,河北省微生物育种与保育工程实验室,河北省微生物多样性研究与应用实验室,保定 071002;2 河北大学药学院,药物化学与分子诊断教育部重点实验室,保定 071002)

铁皮石斛(Dendrobium officinale)是一种具有补气清热、活血益胃等功效的名贵中药。由于生长条件苛刻和长期挖掘使铁皮石斛野生资源不断减少[1]。有学者利用组织培养的技术来繁殖铁皮石斛,虽然相关技术已经成熟,但仍然存在一些问题,如组培的育苗成活率低且生长缓慢,长成的植株含药成分少等[2]。

内生真菌(endophytic fungi)是指生活在植物体内并对植物不产生危害的一类真菌[3]。自1993年,Strobel等[4]在一株植物内生真菌中分离得到紫杉醇之后,人们开始关注植物内生真菌的药用价值。由于植物内生真菌与其寄生植物经过长期协同进化,促使内生真菌产生一些特殊的化合物,其活性和药用植物的功能也存在一定关系[5],并且植物在抵御外界环境的变化和病原菌的侵害时,会促使内生真菌代谢出新颖的活性化合物,主要包括一些生物碱类、萜类、甾体类、醌类、环肽及脂肪类等[6]。植物内生真菌的次生代谢产物具有多种生物活性,包括抗菌、抗肿瘤、抗病毒、抗氧化、杀虫、免疫抑制和降糖等[8-11]。

目前报道的石斛内生真菌包括柱孢霉属(Cylindrocarpon)、枝顶孢霉属(Acremonium)、瘤菌根菌属(Epulorhiza)、蚀丝霉属(Myceliophthoreae)、头孢霉属(Cephalosporium)、角菌根菌属(Ceratorhiza)、简梗孢霉属(Chromosporium)、丝核菌属(Rhizoctonia)、丛梗孢属(Moniliopsis)、毛壳菌属(chaetomium)、旋孢腔菌属(Cochliobolus)、间座壳属(Diaporthe)、球座菌属(Guignardia)、脉孢菌属(Neurospora) 、索氏菌属(Sordaria)、青霉菌属(Penicillium)、德巴利酵母(Debaryomyces)、圆锥陷球壳(Trematosphaeria)、白粉寄生孢属(Ampelomyces)、节菱孢属(Arthrinium)、裸胞壳属(Emericella)等物种[12-17]。本研究对9株分离自安徽大别山铁皮石斛(D.Officinale)根部的内生真菌进行鉴定,它们归属于3个属,其中树粉孢属(Oidiodendron)和Acremoniopsis属是未曾报道过的石斛内生真菌物种,并且初步确定了枝顶孢霉属的两个潜在新种,以及树粉孢属的一个潜在新种。此外,还初步探究了9株铁皮石斛内生真菌的抗菌和抗肿瘤细胞活性及其产生的次级代谢产物。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌株和细胞

本实验所用的9株铁皮石斛内生真菌分离自安徽大别山铁皮石斛根部,菌株编号分别为205509、205513、205517-1、205514、205522、205525、205528、205529和2055495。病原指示细菌为铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa),嗜水气单胞菌(Aeromonas hydrophila),鼠伤寒沙门菌(Salmonella typhimurium),金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)和蜡样芽胞杆菌(Bacillus cereus)。以上菌株和人乳腺癌细胞MCF-7均保存在河北省微生物多样性研究与应用实验室。

1.1.2 培养基

PDA和PDB培养基(Solarbio),NA和NB培养基(Solarbio)、发酵培养基:大米200 g,去离子水170 mL,121℃灭菌25 min。RPMI-1640培养基(Solarbio)和DMEM培养基(Solarbio)。

1.2.3 仪器与试剂

仪器:精密电子天平(FA1004)天津天马恒基仪器有限公司;生化培养箱(250B)江苏省金坛市医疗仪器厂;高速冷冻离心机(Z14A080)贝克曼库尔克公司;恒温摇床(DLHR-Q 200)北京东联哈尔仪器制造公司;PCR仪(BIOMETRA)美国Idaho Technology公司;荧光显微镜(BX51)奥林巴斯公司;CO2培养箱(HH.CP-01W-Ⅱ)上海坤诚科学仪器有限公司;旋转蒸发仪(QUC-23050-J00)miVac;Biotage快速制备色谱仪(Isolera one)瑞典Biotage公司;高效液相色谱仪(L-2003) (HITACHI)日本日立公司;600 MHZ数字化超导核磁共振波谱仪(AVAKCEⅢ 600 MHZ)瑞士布鲁克公司。试剂:TE缓冲液(Solarbio)、苯酚(科密欧)、氯仿(科密欧)等提取真菌基因组相关试剂;胰蛋白酶(Solarbio)、台盼蓝(Solarbio)和顺铂(Solarbio)等细胞毒性测试相关试剂;二氯甲烷(科密欧)、甲醇(科密欧)等化合物分离纯化相关试剂。

1.3 方法

1.3.1 形态学鉴定

将活化好的实验菌株接于无菌PDA平板上,将无菌盖玻片以45度角斜插入培养基中,置于28℃恒温培养箱培养7~15 d,取不同培养时间的插片于光学显微镜下进行观察。

1.3.2 分子生物学鉴定

采用酚-氯仿抽提法[18]对菌株的基因组DNA 进行提取,使用真菌通用引物ITS1(5'-CCGTAGGTGAACCTGCGG-3')和ITS4(5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3')[19]扩增ITS序列,用1%琼脂糖凝胶电泳对PCR扩增产物进行检测,之后送至上海生物工程股份有限公司进行测序。

1.3.3 活性筛选样品的制备

将9株供试菌株在PDA斜面上进行活化,之后分别接种于PDB培养基中,30℃振荡培养7 d。发酵结束后,将菌体过滤,加入相同体积的乙酸乙酯对发酵液萃取3~4次,然后浓缩蒸干,称重,用10%DMSO(V/V)进行溶解,使其终浓度为50 mg/mL,置于-20℃条件下冷冻保藏,用于活性测定。

1.3.4 人乳腺癌细胞MCF-7抑制活性测定

将细胞转入培养瓶内,加入适量含10%(V/V)的胎牛血清RPMI-1640细胞培养基,置于37℃ 5%的CO2培养箱中培养,定时对细胞形态进行观察,每隔12 h进行换液,在细胞生长到对数生长期,用0.25%胰蛋白酶进行消化,当细胞变圆隆起时,去掉胰蛋白酶液,加入培养基,制成单细胞悬液进行反复吹打。用0.4%的台盼蓝测定人乳腺癌细胞MCF-7的活性,细胞活性要达90%以上后,用细胞计数板计数,含10%胎牛血清的RPMI-1640培养液将细胞的密度调整为1×104个/mL,用排枪吸取细胞悬液于96孔板中,每孔120 μL,置于37℃ 5%的CO2培养箱中培养;培养12 h后,待测样品设置4个重复,每孔加入20 μL配好的样品,阳性对照加入1 mg/mL的顺铂20 μL,空白对照加入含10%胎牛血清的RPMI-1640培养液20 μL;置于37℃,5% CO2培养箱中继续培养24 h,96孔板1000 r/min离心10 min,除去待测样品和RPMI-1640培养液;培养24 h后,用倒置显微镜对培养好的细胞进行观察记录情况;每孔加入5 mg/mL MTT 20 μL,在5%的CO2培养箱中37℃培养4 h,以1000 r/min离心96孔板10 min,除去未反应的MTT溶液,再加入DMSO 180 μL;在酶联免疫酶标仪下震荡10 min,在波长492 nm条件下测定吸光度(A492值);计算样品对人乳腺癌MCF-7的抑制率,并使用以下公式对每株抗人乳腺癌MCF-7菌株发酵产生的粗提物进行数据分析。抑制率(%)=(1-样品孔A492/空白对照孔A492)×100%。

1.3.5 抗菌活性测定

分别将病原指示菌接种于NB液体培养基中,37℃振荡培养过夜,按1%的接种量将A600值为0.6的病原指示细菌培养液与冷却至适温的PDA培养基混匀倒平板。采用纸片琼脂扩散法,分别将5 μL提取的待测样品和空白对照(10% DMSO),滴加在已灭菌滤纸片上,之后等距离放在含有不同病原指示菌的平板上,每个样品设置一个平行,置于37℃恒温培养箱中静置培养1 d,观察是否有抑菌圈出现并测量抑菌圈的直径。

1.3.6 菌株205509的培养及次级代谢产物的分离纯化

将菌株205509接种在PDA平板上,28 ℃培养2 ~ 3 d ,待长出大量孢子后,将平板切块接种于无菌的500 mL/1000 mL三角瓶的无菌PDB培养基中,28℃振荡培养7 d作为种子液。按每瓶接种30 mL种子液于盛有200 g/1000 mL三角瓶的无菌大米培养基中,共接种100瓶,在室温条件下发酵一个月。发酵完成后,将发酵物加入甲醇/二氯甲烷(1:1,V/V)混合溶液没过菌体,超声30 min,每瓶重复上述步骤3次,过滤除菌体,收集甲醇/二氯甲烷提取物。将提取物进行减压浓缩后,加入等体积的水和乙酸乙酯进行3~4次萃取,将萃取液进行减压得粗浸膏49.87 g。将浸膏和硅胶(80~100目)按照质量比1:1.5进行拌样,干法上样,进行Biotage正向硅胶柱层析,选择石油醚:乙酸乙酯(1:0~0:1,V/V)和二氯甲烷:甲醇(1:0~0:1,V/V)对其先进行初步的分离纯化,经薄层色谱检测,合并样品得到9个组分(Fr.1-9)。Fr.3和Fr.4再分别进行Sephadex LH-20柱层析,均以甲醇:二氯甲烷(1:1,V/V)为流动相等度洗脱,分别得到组分Fr.3-1、Fr.4-1和Fr.4-2。将得到的3个组分进行C18反相柱分离,以甲醇/水为流动相梯度洗脱,分别得到亚组分Fr.3-1-1、Fr.4-1-1、Fr.4-2-2和Fr.4-2-3。Fr.3-1-1经过半制备高效液相色谱(甲醇:水,60:40,V/V)分离获得化合物HXW-1(9 mg);Fr.4-1-1经过半制备高效液相色谱(甲醇:水,70:30)分离获得化合物HXW-2(12 mg);Fr.4-2-2经过半制备高效液相色谱(甲醇:水,50:50,V/V)分离获得化合物HXW-3(10 mg);Fr.3-1-1经过半制备高效液相色谱(甲醇:水,60:40,V/V)分离获得化合物HXW-4(11 mg)。

2 结果

2.1 形态学鉴定

9株供试菌株在PDA培养基中的菌落形态特征如图1所示,菌丝和孢子等形态特征如图2所示。

从菌落形态上来看,菌株205513和205517-1在PDA培养基上生长的形态与菌株205509基本相似,菌落表面为灰白色,毛绒状,质地稠密,背面为黄色;菌株205514在PDA培养基上生长缓慢,两周左右形成直径约2 cm的不规则圆形菌落,没有明显的菌丝,菌落表面比较光滑,质地稠密;落背面无颜色。菌株205525菌落表面为灰色,绒毛状,质地致密;菌落背面为灰褐色。菌株205522与205528菌落形态相似,表面为深灰色,毛绒状,质地稠密,培养两周后出现露珠状分泌物。菌落背面为黑灰色,可见放射状沟纹。菌株205529与菌株2055495的菌落形态相似,菌落表面为白色,毛绒状,质地稠密,培养两周后出现露珠状分泌物。菌落背面为黄褐色,可见放射状沟纹。

显微形态观察发现,菌株205509、205513和205517-1表现出相似生长特征,营养菌丝隔开,透明,光滑且壁薄。分生孢子梗直立,多数分枝,透明光滑,分生孢子为单细胞,近球形或卵球形,稍具细尖的基部,透明或近透明,排列成头状花序。菌株205514生长缓慢,菌丝透明,光滑且壁薄,分生孢子梗直立,分枝少,细长状,分生孢子为单细胞,近球形或卵球形,透明或近透明,排列成头状花序。菌株205522、205525和205528表现出相似的生长特征,菌丝有隔膜,分生孢子梗出现分枝,一般分成3~6枝,分生孢子干燥,链状,单细胞,球状到近球形。菌株205529和2055495形态特征相似,菌丝有分隔,光滑且壁薄,分生孢子单细胞,球状或近球形,头状花序。

2.2 分子学鉴定

通过ITS序列分析表明,菌株205509、205513、205517-1和205514属于枝顶孢霉属,其中菌株与205509、205513和205517-1与A.citrinumCBS 384.96最相近,序列相似性分别为99.04%、98.46%和99.22%,菌株205514与A.vitellinumCBS 248.83最相近,序列相似性为95.21%;菌株205528、205522和205525属于树粉孢属,其中菌株205522和205528与O.fuscumUAMH 8511最相近,序列相似性均为94.65%,菌株205525与O.tenuissimumUAMH 1523最相近,序列相似性为98.52%;菌株2055495和205529属于Acremoniopsis属,二者都与A.suttoniiCBS H21936最相近,序列相似性分别为98.91%和99.81%。利用软件MEGA7.0,采用邻接法(Neighbor-Joining)构建的系统发育树如图3~4。虽然菌株205514与A.vitellinumCBS 248.83 (MH631181)最相近,但在系统发育树中,二者相聚较远(图3),结合形态学特征可以初步判断该菌株代表枝顶孢霉属的一个潜在新种;菌株205522和205528聚在一起,并形成了一个独立的分支(图4),结合形态学特征可以初步判断它们为树粉孢属的一个潜在新种;菌株205529和2055495属于Acremoniopsis属,但在GenBank中检索到该属只有A.suttonii一个种,因此,它们的物种地位还有待进一步研究。

2.3 抗肿瘤活性测定

人乳腺癌细胞MCF-7抑制活性结果见表1,菌株205509、205513、205528、205529和2055495表现出对人乳腺癌细胞MCF-7明显的抑制率,其中菌株205509对人乳腺癌细胞MCF-7具有良好的抑制作用(图5),菌株205509发酵萃取物的活性成分影响肿瘤细胞的正常生长,MCF-7细胞由正常的梭形皱缩成近似球形。

表1 9株供试菌株发酵萃取物对细胞MCF-7的抑制率Tab.1 Inhibitory rate of the fermentation extracts from 9 tested strains against human MCF-7 cells

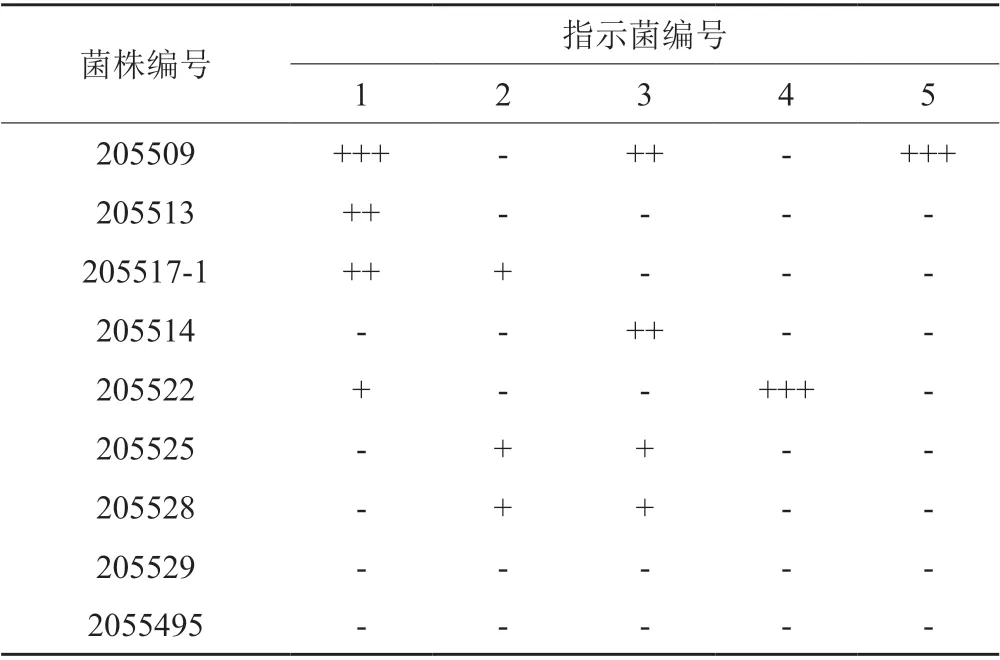

2.4 抗菌活性的测定

抗菌活性统计结果见表2,可以看出只有菌株205529和2055495没有表现出抗菌活性,其他的7株供试菌株表现出至少抑制一种病原指示菌的活性,菌株205509、205513、205517-1、205522、205525和205528表现出抑制至少3种病原菌,其中,菌株205509、205522和205528表现出较强的抗菌活性。

表2 9株供试菌株发酵萃取物的抗菌活性Tab.2 Antibacterial activity of fermentation extracts from 9 tested strains

综上,铁皮石斛内生真菌具有多种生物活性,值得进行深入研究。从中选择1株抗菌活性和细胞毒活性较好且次级代谢较丰富的菌株205509,对其次级代谢产物活性进行了研究(图6)。

2.5 菌株205509次级代谢产物的分离纯化和结构鉴别

菌株205509批量发酵并经乙酸乙酯萃取后得到了49.87 g浸膏,利用硅胶色谱柱对发酵萃取物进行粗分,石油醚:乙酸乙酯(V:V)分级洗脱(100%石油醚,9:1,8:2,7:3,6:4,5:5,4:6,3:7,2:8,9:1,100%乙酸乙酯),最终分为9个组分(Fr.1-9),通过葡聚糖凝胶Sephadex LH-20柱、C18反相柱和HPLC分离,共获得4个化合物,分别为:HXW-1、HXW-3、HXW-8和HXW-12,培养和分离过程详见“1.3.6”项。

2.5.1 化合物结构的鉴别

化合物HXW-1,白色粉末,HPLC-M S:[M+H]+,m/z397.34。1H NMR(600 MHz,CDCl3)δ:0.60(3H,s,H-18),0.79(3H,d,J=7.6 Hz,H-26),0.81(3H,d,J=6.8 Hz,H -27),0.89(3H,d,J=6.8 Hz,H-28),0.92(3H,s,H-19),1.01(3H,d,J=6.8 Hz,H-21),5.15(1H,m,H-22),5.19(1H,m,H-23),5.36(1H,q,J=2.8 Hz,H-7),5.54(1H,dd,J=2.8 Hz,5.4 Hz,H-6);13C NMR(150 MHz,CDCl3)δ:38.5(C,C-1),32.2(C,C-2),70.6(C,C-3),40.9(C,C-4),140.0(C,C-5),119.7(C,C-6),116.5(C,C-7),141.5(C,C-8),46.4(C,C-9),37.2(C,C-10),21.3(C,C-11),39.3(C,C-12),43.0(C,C-13),54.8(C,C-14),23.2(C,C-15),28.5(C,C-16),55.9(C,C-17),12.3(C,C-18),16.5(C,C-19),40.6(C,C-20),21.3(C,C-21),135.8(C,C-22),132.2(C,C-23), 43.0(C,C-24),33.3(C,C-25),19.8(C,C-26),20.1(C,C-27),17.8(C,C-28)。该化合物的1H NMR和13C NMR数据与文献报道[20]的麦角甾醇(ergosta-6,8(9),22-trien-3β-ol)基本一致,分子量为396。因此化合物HXW-1为麦角甾醇(ergosta-6,8(9),22-trien-3β-ol)分子式为C28H44O,化合物HXW-1的化学结构见图7。

化合物HXW-3,棕黄色油状物,[M+H]+,m/z277。1H NMR(600 MHz,CDCl3)δ:6.09(1H,s,H-5),5.24(1H,q,J=6.6 Hz,H-12),5.16(1H,d,J=9.2 Hz,H-8),3.95(3H,s,H-14),2.64(2H,s,H-10),1.67(1H,s,H-7),1.57(3H,d,J=5.6 Hz,H-13),1.59(3H,s,H-18),1.46(3H,s,H-17),1.29(3H,d,J=6.9 Hz,H-16);13C NMR(151MHz,CDCl3)δ:162.3(C,C-1),99.0(C,C-2),179.5(C,C-3),109.1(CH,C-4),165.5(C,C-5),35.6(CH,C-6),125.8(CH,C-7),135.8(C,C-8),55.84(CH,C-9),133.0(C,C-10),120.2(CH,C-11),13.3(CH3,C-12),55.8(CH3,C-13),6.4(CH3,C-14),18.2(CH,C-15),15.6(CH3,C-16),14.9(CH3,C-17)。该化合物的1H NMR和13C NMR数据与文献报道[21]的acrepyrone A基本一致,分子量为276,分子式为C17H24O3。化合物HXW-3的化学结构见图8。

化合物HXW-8,棕黄色油状物,1H NMR(600 MHz,DMSO-d6)δ:5.87(1H,dd,J=17.3和1.1 Hz,H-14),5.13(2H,dd,J=14.2和1.1 Hz,H-15),4.78(1H,d,J=1.2 Hz,H-17),4.36(1H,d,J=1.2 Hz,H-17),2.20(2H,ddd,J=12.9 Hz,8.5 Hz,H-7),1.80(1H,dd,J=12.5 Hz,H-5),1.54(2H,m,H-1),1.67(2H,m,H-2),1.79(2H,m,H-3),1.39(2H,dddd,J=12.9 Hz,H-6),1.66(1H,m,H-9),1.39(2H,m,H-11),1.54(2H,m,H-12),1.27(1H,s,H-16),1.13(1H,s,H-18),0.94(1H,s,H-20);13C NMR(151MHz,DMSO-d6)δ:38.6(C,C-1),18.4(C,C-2),41.2(C,C-3),47.4(C,C-4),51.2(C,C-5),27.6(C,C-6),38.7(C,C-7),146.3(C,C-8),57.5(C,C-9),38.7(C,C-10),17.4(C,C-11),41.2(C,C-12),71.7(C,C-13),144.7(C,C-14),110.7(C,C-15),27.6(C,C-16),108.9(C,C-17),17.4(C,C-18),180.0(C,C-19),16.6(C,C-20)。该化合物的1H NMR和13C NMR数据与文献报道[22]的4-epi-Cupressic acid(20-环氧基-13-羟基-异丁烯-14-烯-18-辛酸)基本一致,分子量为320,分子式为C20H32O3,化合物HXW-8的化学结构见图9。

化合物HXW-12,白色无定形粉末,1H NMR(600 MHz,DMSO-d6)δ:7.84(1H,d,J=2.1 Hz,H-4),6.80(1H,d,J=2.1 Hz,H-5),2.29 (3H,s,H-7),3.91(3H,s,OCH3);13C NMR(151 MHz,DMCO-d6)δ:183.0(C-2),136.4(C-3),147.3(C-4),103.2(C-5),155.4(C-6),26.8(C-7),59.1(OCH3)。该化合物的1H NMR和13C NMR数据与文献报道[23]的对叶百部吡喃酮A基本一致,分子量为131,分子式为C7H8O3,化合物HXW-12化学结构见图10。

2.6 化合物生物活性测定

采用纸片琼脂扩散法测定抗菌活性,具体见“1.3.4”项,结果见图11,化合物HXW-3对蜡样芽胞杆菌,鼠伤寒沙门菌和嗜水气单胞菌显示出抑制活性。

3 讨论

本研究将9株铁皮石斛内生真菌鉴定为3个属,包括枝顶孢霉属、树粉孢属和Acremoniopsis属;其中树粉孢属和Acremoniopsis属是两个未曾报道过的石斛内生真菌属种,并初步确定了枝顶孢霉属的一个潜在新种,以及树粉孢属的一个潜在新种,研究结果丰富了铁皮石斛内生真菌的物种资源。

病原指示菌和人乳腺癌MCF-7抑制活性测定结果显示,在供试的9株铁皮石斛内生真菌中,7株菌表现出对人乳腺癌MCF-7细胞具有明显的抑制作用,有7株菌至少抑制一种病原指示菌。对筛选获得的,具有较好抗菌和细胞毒活性的菌株205509开展了次级代谢产物的化学研究,共分离得到4个化合物,HXW-1、HXW-3、HXW-8和HXW-12,分别为麦角甾醇,acrepyrone A,4-epi-Cupressic acid和对叶百部吡喃酮A。其中麦角甾醇曾从真菌Omphalia lapidescens培养液中分离得到[23];acrepyrone A曾从真菌Acremonium citrinumSS-g13培养液中被分离得到[24],文献对该化合物进行了A549、MDA-MB-231和Hct116的细胞毒活性测试,以及对枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌和铜绿假单胞菌开展了抑菌活性检测,均未检测到相关活性;4-epi-Cupressic acid是从番荔枝科植物叶中分离得到的,文献[22]中评估了该化合物针对K562细胞系的细胞毒活性,其IC50值为17.20 μmol/L,但并未报道其抑菌活性;对叶百部吡喃酮A最先是从对叶百部Stemona tuberosaLour根中分离出来的一个新的吡喃酮化合物[23],并无相关活性的报道。在本研究中,发现化合物HXW-3 (acrepyrone A)在浓度为3 μg/mL时对嗜水气单胞菌、鼠伤寒沙门菌和蜡样芽胞杆菌表现出了抑制活性,之前未曾报道过该化合物对这些菌株的抑制活性。以上初步研究为进一步对从铁皮石斛内生真菌中发现具有药理作用的化合物奠定了菌株基础。