热能政治学与劳动不平等

2022-08-17尹清露

尹清露

“当我们在一个炎热的日子走进果树和棕榈树的浓荫里,发现自己正处在经过精心设计、装饰的房屋群之中……尽管只是短暂印象,那原始、欢快的野蛮人生活的憧憬似乎瞬间就实现了。”

“你的心脏疯狂地抽动,试图让血管保持充盈,但没有足够的血液和氧气到达大脑……随着内脏的融化和瓦解,你的皮肤上出现了紫色的斑点,这变成了肉体即将毁灭时唯一可以被看到的证据。”

这是两段关于“天气炎热”的描写。第一段来自人类学家马林诺夫斯基的《西太平洋上的航海者》,在书中,“热”是充满异域风情的背景板,昭示着作者踏上了风景奇特的村庄。第二段则来自旅行作家Amy Ragsdale对于热射病的逼真描述,提醒着我们炎热也可以是非常痛苦的体验。

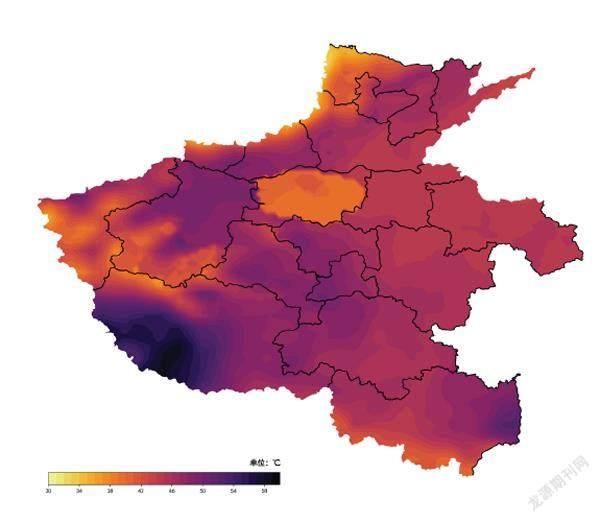

随着全球变暖的加剧,夏天不再是惬意的阳光沙滩,而更多和可怕的高温联系在一起。今年,忧思科学家联盟(The Union of Concerned Scientists,成立于1969年,是一个非营利性质的非政府组织,由全球10万多名科学家组成)甚至认为,为了帮助人们更好地掌握夏季的威胁,是时候给它改名为“危险季节”了。近几年在世界范围内,高温致死、山林大火的新闻频繁出现,在欧洲,今年7月10日至16日的一周内,西班牙至少510人因高溫丧生。7月15日英国气象局也发布了异常高温红色预警。同样是在今年7月,陕西、丽水等地多名工人因热射病(即重症中暑,死亡率可达到70%~80%)不幸去世,中暑致死在社交网络上引发了新一轮关注。

从世界各地的死亡病例来看,热射病主要袭击的对象通常是长期从事户外工作的劳动者,比如建筑工人和快递分拣员,他们在没有庇护的地方工作,回到家也没有空调可吹,不难看出,极端天气对人群的影响存在着不平等的状况。除了对身体的直接危害,高温还会对不同人群的劳动生产率、求职机会产生不同的影响。

当夏天褪去了美丽想象,我们必须用更为严肃的眼光审视炎热造成的不平等,它是如何产生又是如何被掩盖的?以及,为何有关夏日高温的报道层出不穷,却总是无法引起足够的重视?

高温下的不平等与“热”的隐蔽性

虽然人人在夏天都感觉到热,但显而易见的是,往往是阶层较低的人更经常暴露在炎热之中。针对北美洛杉矶的一项城市研究发现,建筑环境、社会经济脆弱性和高温导致的死亡之间有很强的相关性,有色人种社区和低收入人口不成比例地受到热岛风险因素的影响,而移民工人死于高温热浪的可能性是美国公民的3倍。

一个有力的例子是空调的使用,富裕家庭消耗大量能源维持空调运转,或驾车赶往避暑胜地,然而碳排放造成的全球变暖却要贫困的社区来承担,居住其中的人即使有空调也无法负担高昂的电力成本,除了待在家里或在外挥汗如雨地工作,他们没有别的地方好去。如果说吸烟者和被迫吸二手烟的人都有健康风险,被迫承受高温的劳动者则是将风险全部放在了自己身上。

在这一炎热与不平等的大背景之下,极端高温灾难所固有的几重“隐蔽性”加剧了受害者孤立无援的状态。首先是气候上的特殊性,热浪是缓慢而沉默的,很难带来大量财产损失或引人注目的景象,对人体的侵蚀也并不明显,所以,即使与热有关的疾病每年夺取的生命比地震和洪水都要多,它们也很难占有公众的注意力。

在分析1995年芝加哥高温致700余人死亡事件的著作《热浪》中,作者埃里克·克里纳伯格就发现,与“9·11”事件和卡特里娜飓风相比,此次热浪在美国的灾害排名非常之低,许多人否认天气和大量死亡之间的联系,认为如此高的死亡率一定是被捏造的,城市官员甚至提出这样的疑问:“或许那些人本来就处于死亡边缘,和热浪并没有太大关系?”

当夏天褪去了美丽想象,我们必须用更为严肃的眼光审视炎热造成的不平等,它是如何产生又是如何被掩盖的?以及,为何有关夏日高温的报道层出不穷,却总是无法引起足够的重视?

这类怀疑虽不成立,但也说明了一点,即受害者因为社会地位较低而无法唤起足够的注意力。此次热浪事件的遇难者多是独居在家的贫困老人,他们缺乏与朋友、家人以及正规支持系统的沟通联系,面对着来自社会的排斥以及邻里交往上的“完全隔离”。这时,哪怕有一名经常来往的朋友,都可能救人于夺命的酷暑之中。

一位名叫保利娜的老年女性就是这样死里逃生的,她性格开朗,喜欢在家给电视脱口秀的现场致电、讨论政治丑闻和地方问题,还会和两名密友联络以确保彼此的近况。某天,在她热得喘不过气的时候,她以最快的速度给朋友打电话,“我叫朋友不要挂断,我却把电话放下然后平躺下来。” 几分钟后,她慢慢恢复了体力,并谢谢朋友一直等在那边。

与此相对的是今年7月死于热射病的陕西工人王建禄,在收工回家的路上,他独自一人悄无声息地倒下,再也没有醒过来。在《冰点周刊》的报道中,王建禄生前接到的最后一个电话来自工头,对方问他第二天能不能去干活,那时他已经有些口齿不清,但并没有引起警觉,甚至在他死后的第六天,工友才得知其死讯。除了热射病,热浪还会导致其他更难以察觉的慢性疾病,比如哮喘和肾病。医学人类学者艾利克斯·纳丁(Alex Nading)在尼加拉瓜进行田野调查时发现,许多甘蔗收割工人都患有一种非传统原因的慢性肾脏疾病。

[ 美] 埃里克·克里纳伯格 著徐家良 / 孙龙 / 王彦玮 译商务印书馆 2014-1

20世纪90年代以来,他们猜测原因出在杀虫剂上,甚至发起工人组织对抗“毒害”他们的雇主。到了2005年,才有研究表明该疾病与长期的热暴露有密切关系,收割甘蔗的工时很长,工人们来不及喝水或休息,肾脏就在脱水的状态下產生了病变。但是,由于这种联系并不明显,种植园公司一直以来都有理由无视劳工日益变差的身体状况,也极大地模糊了劳动者的权益边界。

纳丁认为,由于在过往的经验中,人们难以将天气炎热和致命的杀戮联系在一起,这使得“热浪”既是一个全球性现象,又看上去擅长隐身、难以捉摸,并且会不成比例地伤害底层劳动者。纳丁同时提醒我们,这种隐蔽的不平等说明,人类正在瞥见一种新的“热能政治学(thermal necropolitics )”,而每次极端气候事件都必须被及时看到,成为新一轮反击的战场。

文化事件还是健康危机?一种深层的割裂

在气候相关的事故发生之后,追究责任是另一个棘手的问题。在《热浪》中,克里纳伯格发现事件的遗产很难追溯,一些地方的社区领袖认为市长没能及时意识到危险,而市政官员却争辩说这次事件只是说明了人类在大自然面前的脆弱性,他们还批评媒体没有发出足够的警告,或者干脆责备受害者“死于自己的疏忽”。

最终,根本就不存在一个“主要责任人”,这让克里纳伯格只得转而将重点放在了整体性的社会事实上,去观察城市内部的运转是如何通过此次事件予以显现的。

同样,近年来国内热射病频发,如何追责也不易判定。根据《防暑降温措施管理办法》,用人单位是防暑降温工作责任主体,但是其中强调的“日最高气温达到40℃以上,应当停止当日室外露天作业”等条款却难以落实。工人的情况如何,很大程度上仍取决于雇主是否愿意提供水、阴凉处和休息时间。更令人心酸的是,在疫情期间,无论是雇主还是工人都更加秉持“能多干就多干”的原则。

这也将我们的讨论带入更深一层:热浪致死既是一个文化事件,也是一次公共健康危机,正是这两者之间的人为割裂和灰色地带变成了各方互相推诿责任的场地,并使得工人、外卖员和流浪者付出了生命的代价。就像布鲁诺·拉图尔在《我们从未现代过》中提到的那样,生物环境与社会的界限明明是混沌未明的,但奇怪的是,“像经济、科学、文学这样的新闻标题依旧各归其位……分析家在左边放上关于事物的知识,在右边则放上权力与政治”。

回到本文开头的两段引文,我们也会发现,“热”要么出现在文化阐释中,彰显我们习以为常的、温和的夏天模样;要么出现在骇人的气候新闻中,并伴随着气候学家痛心疾首的呼吁,而这两种叙述往往并不互相重叠。

于是,即使气候变化已对地球造成了不可逆的伤害,也难以令人产生强烈的真实感,毕竟因此而失去生命的人尚且不是自己,而自然环境作为“物自身”,并不直接和日常生活发生关系。随着地表温度和相关疾病的能见度变得越来越显著,总有一天,热浪的危险无法仅仅藏身于新闻报道中,而将真切地蔓延到更多人身上。

◎ 来源| 界面新闻