我国谣言研究的知识图谱分析(1999-2020)

——基于CSSCI期刊的文献计量

2022-08-17赵婷顾天钦

赵婷 顾天钦

(宁波大学人文与传媒学院 浙江 宁波 315211)

一、研究背景

谣言作为古已有之的概念,是指被广泛传播的、含有极大的不确定性的信息,一直存在于人类社会的发展过程中。[1]随着网络的快速发展,谣言的传播形式和传播特征发生较大改变。[2]谣言的传播使社会治理的难度加大,给国家治理带来挑战,甚至会影响社会和国家政治权力的稳定。[3]在此背景下,谣言一直是学术界研究的热点,谣言领域的学术成果不断增长,对相关研究成果的梳理十分必要。目前国内对谣言现象的研究已有一定的成果,相关学者综述了谣言现象现有模型的特点及进展[4],解释了谣言的性质与互联网对谣言的影响[5],论述了我国网络谣言的研究现状和发展趋势[6],分析了网络谣言的概念、形成机制和引导与治理对策[7],搜集并梳理了谣言的概念、公式及模型等理论成果[8]。学者们对谣言的概念、模型、形成机制、新技术影响与治理对策的综述研究成果较为丰厚,对科学把握谣言领域的研究提供了有效参考。但是,以往的综述成果限于研究落脚点的不同和工具多样性的不足,研究视角聚焦于谣言研究的某一具体领域,尚未有研究对谣言领域的整体研究情况和发展动态进行梳理。

知识图谱作为科学计量学的方法,能够显示科学知识的发展进程与结构关系。[9]目前,已有学者在传播学领域中开展知识图谱的研究。林玲和陈福集[10]分析了国内网络舆情研究的发展动态,陈辉和陈力丹[11]展示了跨文化传播领域的理论建构的最新进展,孙少晶和陈怡蓓[12]系统梳理了健康传播领域的学科轨迹和议题谱系。知识图谱作为近年新兴的研究方法,能呈现出谣言研究的整体情况,弥补现有谣言研究的不足。通过知识图谱的形式呈现谣言领域的研究情况,有助于学界整体性把握近年来我国谣言领域的研究基础和研究特点。

二、研究设计

(一)研究思路

通过梳理20年来中国谣言领域的研究成果,本研究目的为展示该领域的研究基础和研究特点,了解目前该领域的重要期刊、重要学者和重要文献,综合把握该领域的整体研究情况。本研究以CSSCI作为文献来源,通过模糊检索的方式检索该领域文献。文献筛选后确定有效研究样本,通过CiteSpace 工具对研究样本展开分析。在完成文件检索、数据处理和可视化、数据分析等流程后,本研究根据研究问题与研究目的给出相应结论和启示。

(二)研究工具

CiteSpace软件作为知识图谱领域的重要工具,在展示学科动态、探索学科前沿、选择科研方向和开展知识管理等方面[13]均有科学且稳定的功能。本研究使用CiteSpace软件作为主要工具,以完成文献检索、数据处理及可视化工作。

(三)数据来源

为保证文献的研究质量,本研究选择将中文社会科学引文索引(CSSCI)作为文献来源,将文献的发表时间设定截止到2020年。同时,为保证检索的覆盖面,选择“谣言”作为检索关键字,使用模糊检索的方式获得初始文献数据。由于使用模糊检索的缘故,在初始文献中存在书评、访谈和会议综述等文献,还存在与谣言研究不相关的文献,对该两类文献进行人工剔除。论文剔除由两位专业研究生共同开展,对二人评等者间信度(Inter-rater reliability)进行检验,信度大于0.9(Krippendorff's alpha=0.95),检验通过,对存在不同意见的文献展开讨论后确定归属。最终,经过人工筛选,共获得413篇有效文献作为研究样本。数据获取操作详情见表1。

表1:数据来源操作详情

三、研究结果

(一)文献统计分析

1.发文时间

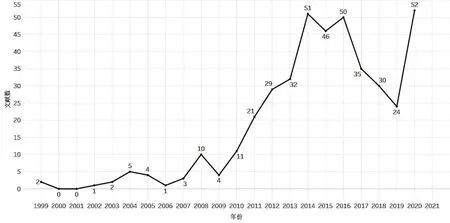

对相关文献检索后发现,CSSCI中谣言研究领域的相关文献发文时间跨度为1999年至2020年,文献的时序分布情况如图1所示。谣言领域研究的时序分布情况具有一定的波动性。1999年至2006年间关于谣言领域的文献数量整体较少。2003年因非典在我国暴发,2004年关于突发公共卫生事件中的谣言传播研究数量增长,文献数达到5年内的一个峰值。2006年后,该领域文献数量逐渐增长,其中2008年增幅最大,达到第二个峰值。2008年我国先后经历了四川汶川地震、南方雪灾以及奥运会等重大事件,这些重大事件的发生使得谣言研究的数量不断增长。2008年以后谣言领域的文献增长速度有所下降,但整体上呈增长态势。此后的时间里,我国谣言领域的文献数量处在较高水平。2020年新冠肺炎在我国暴发,我国谣言研究的数量猛然骤增,达到第三个峰值。研究结果显示,谣言研究已经成为近年来的学术研究热点,谣言研究在近年的热度较高,重大事件尤其是重大突发事件的发生会推动谣言领域的研究。

图1:关于谣言研究文献发文时序分布图

2.期刊分布

经检索,以“谣言”为主题的文献期刊分布如表2所示。结果显示,《情报杂志》发文量43篇,是我国谣言研究的核心发文期刊。《当代传播》《民族艺术》和《情报科学》也是我国谣言研究的主要发文期刊,发文量分别是21 篇、19 篇和18 篇。从学科视角出发,谣言领域发文量较高期刊的学科来源主要为信息学和新闻传播学。

表2:谣言研究文献分布(发文量≥5)

3.核心作者

领域内优秀学者的研究是推动该领域研究发展的关键因素,他们的研究很大程度上也代表着该领域如今的研究热点以及未来的发展趋势。在对文献的核心作者进行共现分析后发现,在谣言领域的308 位作者中仅撰写1 篇论文的作者共250位,比例达到了81%。这说明在谣言领域的研究中,多数发文作者是临时性研究者,没有形成有规模的研究群,且各个研究者之间的合作较少,大多为分散研究。表3列出部分作者的相关信息,半衰期越大的作者对谣言研究的关注时间越长。研究发现,1999年至2020年间,施爱东、兰月新是20年来我国谣言领域发文量最多的核心作者,对该研究领域关注时间较长,张鹏、李昊青虽然发文量较多,但是对该领域的关注时间较短。

表3:谣言研究核心作者信息(发文量≥3)

4.研究机构

对研究机构进行共现分析后发现谣言领域的研究共涉及278家研究机构,表4共列出11家研究机构(发文量≥3)。其中,中国社会科学院文学研究所发文量为20 篇,排位第一,中国人民武装警察部队学院发文量为11 篇,华中科技大学公共管理学院紧随其后,发文量为6篇。研究发现,我国谣言研究的机构主要集中在高校,并且研究成果来自学科性质不同的学院,如文学院、管理学院、历史学院和信息学院等。以华中科技大学为例,其下属的公共管理学院发布了6篇关于谣言研究的文献,而该校的新闻与信息传播学院也发布了2篇关于谣言研究的文献,这表明谣言领域相关研究的学科来源较为丰富。

表4:谣言研究领域核心研究机构列表(发文量≥3)

(二)谣言研究引文知识图谱

1.期刊共被引情况

使用Cite Space 对谣言研究的引文期刊出处进行汇总后发现,谣言研究共涉及282家引文期刊,本研究把引用次数高于20 次(含20 次)的期刊来源整理后得到表5。在表5中可以发现,从中文期刊来看,《情报杂志》《国际新闻界》《新闻与传播研究》和《情报科学》等期刊的引用数量较多,《国际新闻界》《新闻与传播研究》以及《情报理论与实践》的第一次被引时间较早。在外文期刊方面,《Public Opinion Quarterly》和《Physical A:Statistical Mechanics and its Applications》等引用数量较多,《Public Opinion Quarterly》《Journal of Communication》 和《Psychology of rumor》的第一次被引时间较早。从期刊的学科来源来看,被引期刊的学科来源主要为新闻传播学和信息学,自然科学、心理学和法学等学科领域的研究成果也会成为谣言研究的引用来源。

表5:谣言研究期刊共被引分布情况(引用次数≥20)

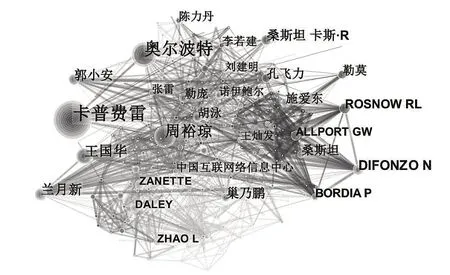

2.作者共被引情况

使用Cite Space 软件将作者共被引用数的阈值设为15,可以得出谣言研究领域的重要知识生产者(如图2)。整个图谱包含543 个节点和2589 条边,密度为0.0176,结构比较稀疏,说明谣言研究的研究者分布较为分散。较大节点所代表的作者被引用的次数最多,是谣言研究领域重要的知识创造者。由此可以发现,桑斯坦、奥尔波特和卡普费雷等人是谣言研究的重要国外学者,其研究成果对中国谣言研究领域具有重要意义。从国内来看,来自深圳大学的周裕琼、华中科技大学的王国华、中国人民警察大学的兰月新、北京大学的胡泳、中国社会科学院的施爱东和中国传媒大学的王灿发等学者的研究成果在谣言领域影响较大。

图2:谣言研究引文作者共被引图谱

3.文献共被引情况

高被引文献往往是所在研究领域的核心文献,对整体把握该研究领域具有参考意义。通过CiteSpace 汇总后,本研究列出谣言研究中被引次数大于5次的14篇引文信息(见表6)。结合前文的作者共被引情况,可以发现桑斯坦、奥尔波特和卡普费雷分别所著的三本专著对我国谣言研究领域具有极大影响,占据了文献共被引情况的前三强。其中,桑斯坦的著作《谣言》是被引用次数最多的文献,文献中提出的谣言传播机制及谣言治理中涉及的言论自由成为学者[14][15][16]研究的重要议题。奥尔波特提出的谣言传播公式被学者[17][18][19]引用较多。卡普费雷对谣言的定义被学者[20][21][22]广为采用。

表6:谣言研究重要引文列表(被引次数>5)

周裕琼、王国华、张鹏和张万怀等学者的研究成果在网络谣言领域具有重要影响,对网络谣言研究领域的发展起到重要推进作用。周裕琼[23]通过对当代中国近年来一系列标本性案例的实证研究,总结了当代中国社会网络谣言的三大特征。王国华[24][25]的两项研究中,一项阐释了网络谣言传导过程,另一项分析了政府应对谣言的困境并给出具体的应对措施。张鹏[26]通过数量化理论得到不同网络谣言的属性矩阵分布,从认知的角度将网络谣言分为三种类型。张万怀[27]对网络造谣的司法解释进行实证评估,明确了司法解释中的“公共场所”“虚假信息”“公共秩序”“明知”和“恶意”等关键概念。

常健、胡泳、雷霞和熊炎等学者仍然将谣言作为研究主体,研究成果的议题聚焦于谣言的概念、作用、影响和应对措施等内容。常健[28]通过研究发现谣言对公共冲突的爆发具有重要影响,同时探寻其作用机制和风险挑战,提出要针对谣言产生的原因主动满足人们对信息的需求来防控谣言。胡泳[29]认为谣言常常作为一种社会抗议而出现,并指出对谣言的内涵与现实语境进行认真考察和研究将有助于描绘出更多维度和更多层次的社会图像。雷霞[30]提出了“信息拼图”的概念,认为与之对应的“信息稀释”以及确定性的信息能够有效阻断谣言信息的传播。熊炎[31]分析了辟谣信息常见的五种构成要素,分别阐述了五种构成要素之于辟谣的效果。

(三)谣言研究关键词知识图谱

1.高频关键词共现图谱

经统计,近20年谣言研究成果共涉及416 个关键词。将样本文献数据导入到CiteSpace 软件中,节点类型设定为“Keyword (关键词)”,阈值设置为“3”,运行CiteSpace 软件,生成关键词网络共现知识图谱(见图3)。其中,图谱包含节点456 个,边798 条,网络密度0.0077,密度较为稀疏,说明研究的关键词分布较为分散。

图3:谣言研究高频关键词共现图谱(次数≥3)

在对高频关键词进行共现和梳理(见表7)后发现,目前谣言研究领域研究的主要议题为网络谣言。相关研究的落脚点主要为谣言识别及谣言的传播规律、过程、机制、模型和应对策略等内容。从研究的主体视角来看,谣言研究主要从公共性的视角出发,主要体现形式为政党、政府、社会和公共场域。从研究方法来看,目前谣言研究中研究方法关键词词频较高的为扎根理论和仿真实验等方法。

表7:谣言研究高频关键词梳理

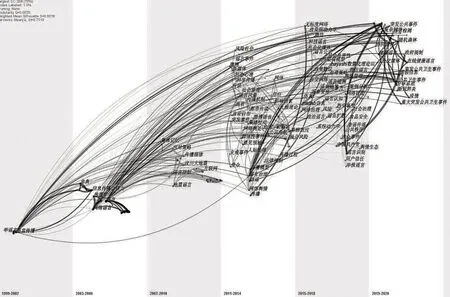

2.高频关键词时区图

利用CiteSpace 的时区(timezone)功能,生成谣言研究关键词时区图(见图4),通过关键词时区图,可以了解20年来我国谣言研究主题的发展阶段以及研究热点的变化趋势。研究发现,我国关于谣言传播的研究从谣言的概念、内涵、作用和影响,延伸到谣言的扩散机制、谣言治理、网络谣言、言论自由和网络治理等领域,研究逐渐深入。

图4:谣言研究关键词时区图

1999年是我国学界关于谣言传播研究的起点。1999年—2003年期间我国关于谣言传播的研究更多与大众传媒有关。随着互联网技术在我国的发展,2003年起,我国学术界逐渐将谣言传播与互联网结合起来开展研究。2008年,我国关于谣言传播的研究数量迅速增长,研究的重点集中在地震谣言、公共事件和应对措施等议题上。2008年四川汶川地震的发生使得此后一段时间谣言传播的研究议题与地震有关。2009年起,我国关于谣言传播研究的数量不断增长,对于谣言传播历史、谣言传播研究方法的关注逐渐增多。2016年开始,关于谣言治理的研究逐渐成为学界热点。从对谣言治理的研究可以发现,学者在探究治理手段时,更多的是从民众、政府、立法机关以及技术平台等主体展开。如今,新技术的出现为谣言治理研究提供了新的方向。2020年健康谣言成为谣言研究的主要议题,这与2020年新冠疫情在我国的暴发有着密不可分的联系。总体而言,我国谣言传播研究涉及的学科广泛,研究主题多元,研究主题和内容的变化与社会事件以及新技术的出现密切相关,谣言治理以及新技术在谣言治理中的运用将成为未来学界研究重点。

四、研究结论

(一)主要发现

第一,从研究的议题与内容上看。目前谣言研究领域研究的主要议题为网络谣言。相关研究的落脚点主要为谣言识别及谣言的传播规律、过程、机制、模型和应对策略等内容。从研究的主体视角来看,谣言研究主要从公共性的主体视角出发,主要形式为政党、政府、社会和公共场域。从研究方法来看,目前谣言研究较多采用扎根理论和仿真实验等方法。

第二,从研究的学科来源上看。我国谣言研究学科来源丰富,信息学科、新闻与传播学科、法学学科、历史学学科等都是谣言研究的学科来源,信息学和新闻传播学是主要学科来源。信息学科、新闻与传播学学科主要从谣言传播的机制、谣言传播的过程、谣言的危害等视角开展研究。法学学科主要从网络谣言治理的法律制定以及在治理过程中如何处理公民言论自由等角度对谣言进行研究。历史学学科则主要将谣言研究与具体的历史事件结合在一起开展研究。

第三,从研究的期刊来源上看。谣言领域发文量较高期刊的学科来源主要为信息学和新闻传播学。《情报杂志》《当代传播》《民族艺术》《情报科学》是谣言传播研究的主要发文期刊,《情报杂志》《国际新闻界》《新闻与传播研究》《Public Opinion Quarterly》《情报科学》是谣言研究领域的主要被引期刊。

第四,从研究的作者与所在机构上看。我国谣言研究的核心作者较少,多数研究者为临时性的研究者,没有形成有规模的研究群,且各个研究者之间的合作较少,大多为分散研究。施爱东、兰月新是20年来我国谣言领域发文量最多且持续关注该领域的核心作者。桑斯坦、奥尔波特、卡普费雷、周裕琼、王国华、兰月新等是谣言领域的权威作者,被引用的次数最多,这些学者提出的观点成为后来学者谣言研究的知识基础。我国谣言研究的作者所在机构主要集中在高校,并且作者往往来自学科性质不同的学院,如文学院、管理学院、历史学院和信息学院等。

(二)研究启示

技术治理与主体治理相结合。目前谣言治理研究主要从公共性的主体视角出发,谈论政府、社会和公民等在谣言治理中的作用与影响。近年来,大数据技术和人工智能技术的发展,使得技术在谣言治理中的重要作用逐渐凸显,为未来谣言治理研究指出新的方向。如何将新技术运用到谣言治理当中,将技术治理和主体治理相结合完成谣言治理工作可以成为学界和业界努力的方向。

专业性谣言议题分类研究。由于诸如地震、疫情防控和风险事故等事件涉及科技、健康和政治等议题,这些议题往往具有很高的专业性,缺乏专业性的引导使得谣言更容易产生和扩散。目前,我国学者或是从宏观层面展现专业性事件的谣言传播过程,或是从微观层面探讨某一具体专业性事件的谣言传播机制和治理方法,尚未有学者对谣言的议题按照专业领域进行归类并开展研究。未来研究者们可以根据不同专业领域的谣言议题分类开展研究,如对科技谣言、健康谣言和政治谣言等专业性较强的领域,分析此类谣言的传播机制并提出相应的治理方法,使其具有更强的实践性和针对性。

中国谣言领域内的跨学科合作。目前我国谣言研究的学者的学科背景丰富,多为临时性学者,且学者之间缺乏相应的合作。然而,谣言的传播和治理研究需要跨学科合作。针对专业性较强的领域,不仅需要传播学框架下的理论知识和方法,还需要对其他学科框架下的理论知识和方法有综合性地理解和运用。目前来看,各学科研究之间的跨学科合作还有很大的提升空间,这需要谣言领域的学者们打破学科壁垒,积极寻求合作,以更好地发展和完善谣言领域的研究。

(三)研究局限与不足

本研究采用知识图谱分析了我国谣言领域的研究基础和特点,梳理了该领域的学科来源、重要期刊、重要作者和重要文献,分析了该领域的主要议题、研究视角和研究方法,给出了未来研究的方向。在样本选择上,本研究以中国社会科学索引(CSSCI)文献库中关于谣言研究的文献为样本,仅对中国谣言研究的文献进行分析,未能对国外谣言研究的样本分析。未来的研究可以通过纳入谣言领域的国外研究成果,对国内外谣言领域的研究成果展开横向对比。■