潍坊市林长制信息管理平台设计与实现

2022-08-17杨先连

杨先连,郑 龙

(潍坊市自然资源和规划局,潍坊 261041)

0 引言

为落实《山东省人民政府办公厅关于全面建立林长制的实施意见》[1]和《山东省自然资源厅关于落实林长制工作的通知》等文件要求,潍坊市结合工作实际制定了《关于全面建立林长制的实施方案》,要求全面建立市、县、乡三级林长制管理体系,构建党政同责、属地管理、条块结合的林业资源保护管理工作新机制,提高森林资源保护管理的科学化、信息化、精细化水平。为此,潍坊市在已有国土空间基础信息平台和地理信息公共服务平台的基础上,以云计算、物联网、大数据、移动互联网等新一代技术为基础,通过感知化、物联化、智能化手段,建设林长制信息管理平台,形成集协同管理、生态价值、民生服务、综合管理等于一体的新型林业管理模式,实现森林资源信息的统一管理、互联互通、服务共享,为森林资源管理和领导辅助决策提供技术手段。

1 存在的问题

(1)缺乏统一的林长制网格组织体系和队伍建设标准。按照林长制改革顶层设计要求,潍坊市自然资源和规划局已经建立县、乡镇、村三级体系,但乡镇、村林长责任区力量配备各异,林长制组织体系、管护范围、管护任务无法通过“一张图”清晰、简明、完整呈现。

(2)服务平台存在数据标准不统一、格式不完整、数据不准确等数据质量问题。市级与县级服务平台建设各自为政,平台不能互联互通,存在建设模式不同、覆盖不完整、使用率低等问题;缺乏数据更新机制,数据鲜活度不高,空间要素数据采用电子地图标志状态,缺少地理坐标。

(3)林长制改革任务的上传下达、事件上报、任务审核、情况反馈、事件追溯及巡查人员的定位、轨迹上传等未实现移动化、便捷化,不能满足工作需求。

(4)管理人员无法快速实时获取重点林区、林长责任区的森林资源管护情况、自然保护地的管护情况、违法毁林占林用林等情况,森林管护监测监管手段相对单一、时间相对滞后。

(5)林业部门专业网格化与综治网络、监管网络、消防网络、病虫害防治等其他部门的网络化服务管理体系不统一,协调不顺畅,出现信息不共享、数据不统一、重复录入等问题。

2 设计架构

2.1 建设模式

本平台采用市级统筹、县级自建模式。有条件的县级部门通过市级平台接入数据,并使用平台提供的各类服务;无条件的县级部门可通过市级平台注册访问终端,无需部署系统。该模式能够适应不同地区的基础条件和管理实际,避免重复建设,便于构成全市统一标准的林长制基础信息管理平台。

2.2 总体设计

本平台基于已建成的潍坊市国土空间基础信息平台,利用分布式、云计算等技术进行建设,采用分布式存储与计算架构,支持通过简单增加节点解决日益增长的并发访问需求,充分保证了良好的扩展性、灵活性、规范性和安全性。

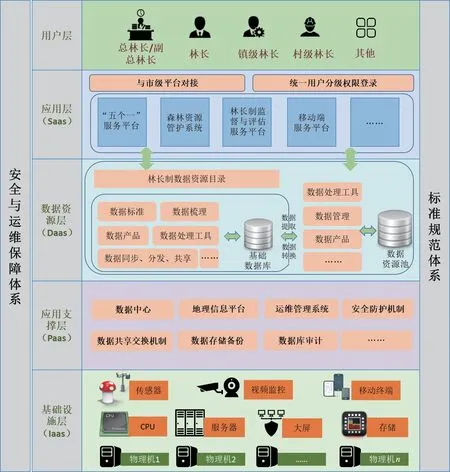

潍坊市林长制信息管理平台总体架构如图1所示,包括基础设施层、应用支撑层、数据资源层、应用层、用户层;充分考虑网络、数据、应用和安全等方面的多样化需求,以通用的标准规范为指导、完善的网络安全和运维体系为保障,进而形成潍坊市林长制信息管理平台总体框架。

图1 平台总体架构

基础设施层是潍坊市林长制信息化平台的基础,主要以搭建基础网络环境、软硬件环境为核心,为整个平台的高效运营提供基础设备、高速通道等,并配备基础感知设备,实现林业和湿地的全面感知。应用支撑层主要由林长制数据中心、地理信息平台、运维管理系统及其他模块组成,通过统一系统组件及服务为平台提供应用支撑。数据资源层主要由林长制数据资源目录构建,包括数据标准编制、数据梳理、数据处理工具及数据产品整理。应用层通过建设“五个一”服务平台、森林资源管护系统、移动端服务平台、林长制监督与评估服务平台等业务应用模块,满足林长制信息管理平台的建设需求。用户层主要保证各层级林长及其他用户登录平台与访问系统,并依据系统分配的权限访问对应的功能。

2.3 技术路线

平台以卫星影像、森林资源专题数据、潍坊市各级行政边界等多源数据为基础,结合J2EE 技术体系构建分布式微服务(MicroService)技术架构,采用ETL 技术对不同来源、格式、特点的数据进行解析和信息提取,实现实时数据处理与更新,生成符合行业标准与规范体系的统一服务和共享数据。在数据集成基础上,结合空间分析技术、遥感技术、移动互联网技术等智能分析技术,高效、精准地获取区域内森林资源现状,配合相关部门发现并解决开发过程中的违法违规问题,实现森林资源保护的实时性和联动性。潍坊市林长制信息管理平台技术流程如图2 所示。

图2 平台技术流程

2.3.1 基于ETL 技术的多源异构空间数据集成

平台利用ETL 技术建立林长制数据仓库,构建空间数据集成,用户从数据源抽取项目所需的林长制相关数据,清洗和转换后加载到数据仓库,主要包括三个环节。(1)林长制相关数据抽取。读取通过各种途径(各种数据库或操作平台等业务系统)获取的原始数据,从中提取出所需信 息。(2)数据转换。在林长制数据转换规则下对数据进行转换操作,如排序、聚合、赋值、字段合并和拆分等。(3)数据装载。按照预定义的数据仓库模型将转换的数据加载到林长制数据仓库。

2.3.2 J2EE 开放标准

平台结合潍坊市自然资源管理现状,采用基于Java 平台的J2EE 技术体系,构建于B/S 三层应用体系结构之上,通过不同的技术层次集成实现复杂的林长制数据访问逻辑、业务逻辑和流程控制逻辑,通过应用服务器实现业务逻辑上的高效部署和机动调整,保障数据库系统的稳定性和兼容性。

2.3.3 数据库开发技术

由于潍坊市林长制涉及的数据量比较大,数据以结构化、非结构化、半结构化形式存在。在数据库选型方面,采用非关系型NoSQL 数据库(例如MongoDB),支持ESRI ArcGIS 或开源PostGIS等时空数据格式和接口。在数据存取方面,基于Spring 生态体系从技术框架层面统一了各种主流数据类型的访问API,能够基于一致的API 接口完成数据的写入和读取。在数据处理方面,采用主流开源框架Apache Spark。在数据可视化方面,利用二三维地图、可视化图表、大屏和分屏等综合技术手段实现更直观、更炫酷的界面效果。

2.3.4 空间分析技术

空间分析技术指利用区域内空间数据及其关系挖掘潜在信息,包括空间数据的面积、形态、地理位置、空间分布以及空间数据之间的距离和拓扑关系等。具体来说,以潍坊市行政边界为单位,结合遥感影像、第三次全国国土调查和批地红线等数据进行叠加分析、网络分析及空间统计等处理,获取各级林长责任区内森林资源的空间位置、分布、形态和面积等具体信息,快速、精准地获取林长资源信息,网格化管理林长责任区[2]。

2.3.5 遥感处理技术

(1)图像预处理技术。对卫星影像进行辐射定标、大气校正、投影变换等一系列标准化操作,更真实地反映图像与实际地物间的关系,更准确地匹配林长资源信息,为精准查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为提供技术支持[3]。

(2)遥感识别技术。遥感影像预处理后,对区域内影像的光谱信息和空间信息进行数据分析和特征提取,可获取林草覆盖范围和面积等信息。利用多时相遥感影像,可以有效计算和监测林草覆盖率的变化情况,实现林草资源实时化、动态化监测。

(3)热红外遥感技术。首先通过遥感影像的热红外波段,结合劈窗算法,实现地表温度反演,依据数学形态学图像滤波理论对遥感温度反演结果进行后处理,设定阈值并提取分等级热异常信息和区域范围内火点信息,便于快速且精准地定位火点。

3 功能实现

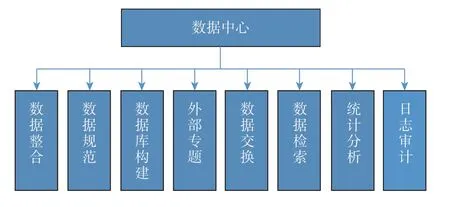

3.1 林长制数据中心

林长制数据中心是潍坊林长制体系的重要基础,以采集、交换、汇集等方式将林业监测、规划、管理、生产等各类数据资源存储和分布在各级数据节点,为用户提供信息服务,如图3 所示。林业数据类型多样,具有多维、多时序、多尺度等特点。按数据形式可分为空间图形数据、业务属性数据及相关文档、多媒体数据等;按数据应用的多样性,林长制数据包括基础地理、森林资源管理、移动服务、灾害管理及法律法规等数据类型。

图3 林长制数据中心结构

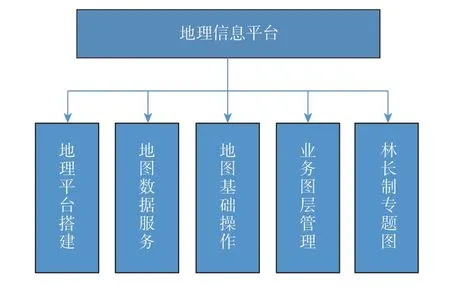

3.2 地理信息平台

地理信息平台构建于已运行的地理信息公共平台并为其提供数据服务,平台结构如图4 所示。通过进一步整合林业机构的相关资源数据、地理信息相关属性数据和基础测绘数据,为各林业业务应用系统提供统一的地理信息支撑服务。

3.3 “五个一”服务平台

按照网格化管理要求,全面构建林长制“一林一档”“一林一策”“一林一技”“一林一警”“一林一员”的“五个一”服务平台,通过信息技术手段为各级林长履行职责提供决策支持和服务保障[4]。“一林一档”提供林长档案信息管理、林长责任区信息管理功能;“一林一策”提供规划编制管理、规划编制内容管理、规划成果管理功能;“一林一技”提供科技人员信息管理、责任区管理、科技人员任务管理功能;“一林一警”提供执法人员信息管理、林业执法装备、林业执法任务管理功能; “一林一员”对应林长责任区域、自然保护地和古树名木,建立巡护人员数据库,管理巡护人员信息、任务及其责任区。

3.4 森林资源与自然保护地管护功能模块

森林资源与自然保护地管护平台基于北斗导航技术、地理信息技术、空间分析技术,通过建设林长区域森林资源管理、自然保护地管护等功能模块,解决林长制重点管护示范区、古树、动植物等对象的系统化管控问题。

(1)林长区域森林资源管理。通过建设林长区域森林资源属性信息管理、空间信息管理、图层管理等模块,提供不同年度、不同图层森林资源对比分析等功能,实现森林资源年度、种类与数量的变化情况分析与展示[5]。

(2)自然保护地管护。针对市域内的自然保护地构建自然保护地管护模块,通过“一张图”提供自然保护地属性信息管理、空间信息管理、业务信息一览服务等功能,实现自然保护地的可视化、系统化管理。

3.5 移动端服务功能模块

(1)基于移动互联技术,充分梳理林长业务,通过对任务上传下达、轨迹上传、事件管理、任务督查、日志填写、信息推送等工作的流程再造,定制林长移动APP,实现林长日常任务执行移动化、任务督查与反馈高效化,解决传统办公与管理方式空间局限性的问题。

(2)基于移动互联技术,研究林长制改革过程中社会公众的参与模式,定制微信公众服务小程序,提供公众上报、信息反馈、新闻公告等功能,实现公众服务便捷化,解决社会公众零参与或想参与但无参与途径的问题。

3.6 林长制监督与评估服务功能模块

基于移动互联技术、地理信息技术、工作流引擎技术,针对林长制涉及的森林管护与绿化指标、林长任务完成情况与考核、林长制面临的重难点问题,建设林长任务督查、林长绩效考核模块,通过信息化手段为林长制提供严格的监督和精准的评估服务。

(1)林长制任务督查。通过充分梳理林长制改革主要任务,定制林长任务督查模块,提供任务下发、任务督查与审批、任务管理、任务完成反馈等功能,实现监管实时化、协同化。

(2) 林长制绩效考核。结合林长制考核指标,构建潍坊市林长制绩效考核模块,实现考核指标配置、考核内容定制、考核评分判断等功能[6],实现考评数字化,增强考核的客观性和公正性。

4 社会与经济效益

4.1 社会效益

林长制信息管理平台作为林业资源的统筹管控平台,通过整合林区基础信息、林长档案信息、林业业务信息等建立新型林业信息化管理机制,实现统筹管理林业资源、资金、人力,进一步提升了监管效率,确保辖区内生活环境安全。

4.2 经济效益

林长制信息管理平台通过数据的多手段获取、多目的分析、多方式呈现,降低数据获取、处理与发布环节成本;通过人员的互联互通、信息的快速同步、资源的精细管理,降低人员沟通、信息不匹配、资源监管方面的成本;通过建设可审批、可监管、可查看的信息平台解决林业项目审批慢、生产交易监管不力、生产发展不透明的问题,促进林长制相关产业的经济增长。

5 结语

林长制信息管理平台从信息采集、信息处理、信息发布与信息管理等环节辅助潍坊市林业资源的科学有效保护与发展。平台的投入使用有效地推进林业资源全覆盖监测、调查、更新等各项工作,有利于督促各级林长及相关部门深度参与林业工作的全过程,增强解决制约林业发展瓶颈和历史遗留问题的责任意识,营造由政府主导、各部门协作、社会关注和全民参与的良好林业发展氛围。