成都“北改”背景下城市形态发展研究

——以曹家巷三个住区为例

2022-08-16潘芳宏四川大学建筑与环境学院硕士研究生

文/潘芳宏 四川大学建筑与环境学院 硕士研究生

胡 昂 四川大学建筑与环境学院 教 授(通讯作者)

引言

随着城市的快速发展,城市的增量空间不断缩小,面对空间资源的紧缺,城市正由增量扩张向内生存量优化转型以促进城市可持续发展,其中城市建成区空间品质的提升是重中之重。长时间以来成都市区规划布局更偏重于向东和向南发展,相对而言,北部城区的建设较为滞后,亟须更新改造。在此背景下,2012 年成都市启动了北部城区老旧城市形态和生产力布局改造工程(简称“北改”工程)。曹家巷片区是成都北部城区城市形态演变历程的典型产物,被称为北改的第一改,因此研究曹家巷的城市形态及更新优化策略对于整个北改工程具有十分重要的作用。

城市形态学最初起源于古希腊时期的生物形态研究。一百多年前,学者们才真正系统地研究城市形态。城市形态学的分支——来自英国的Conzen 学派将城市形态分为三个层次:平面单元、建筑类型模式以及土地和建筑利用,该理论受到了很多城市形态学研究者的关注并不断发展[1]。其中包括来自香港大学和荷兰代尔夫特大学的学者,他们在2014 年提出了Form Syntax(形式句法),这是一种从街区的街道、建筑形态和功能混合三个层面对城市空间形态进行全面量化分析的方法[2]。

对于我国目前的城市形态研究,从研究尺度上看,由于过去较为重视城市宏观空间结构的规划发展,且历史信息资料,特别是高精度的历史地图的匮乏,城市街区等“中微观”层面上的研究理论成果相对较少;从研究方法上看,多采用定性分析的城市形态研究方法,相对而言对采取定量分析方法的重视程度则显得尤为不足。因此文章将基于城市形态学的立场,参考Form Syntax 方法中的评价指标对曹家巷片区不同类型住区的城市形态进行对比分析,为曹家巷片区响应“北改”政策的可持续发展与更新策略提供参考依据。

1 研究范围与数据

1.1 研究范围概况

曹家巷位于四川省成都市金牛区,北靠一环路,南邻府河,距3 号线红星桥站500m,其区位图如图1 所示。本研究选取曹家巷片区中具有代表性的三个住区进行实例对比与分析,为成都北部城区老旧城市形态改造与优化提供参考依据。以位置相邻、地块面积相似,但建成年代和开发模式不同为筛选依据,最终选定了恒大雅苑、马鞍北路社区和工人村进行对比分析(图2)。

图1 成都市北改范围(图片来源:作者自绘)

图2 曹家巷片区平面图(图片来源:作者自绘)

20 世纪50—70 年代,四川华西集团在曹家巷修建了30 余栋职工宿舍,区域的建筑风格为红砖外墙的苏式筒子楼,该区域在当时成为了成都市一环的地标。然而随着时代变迁,该区域的更新速度未能跟上城市的快速发展,建筑老旧失修,街道系统管理混乱,城市风貌缺乏维护,成为了脏乱差的棚户区。2013 年,在成都市政府引导下,社区居民自主成立自改委员会进行曹家巷自改项目对区域进行更新重建,并将场所的居民们进行原地返迁,最终成功打响成都“北城第一改”的称号[3]。几轮改造下曹家巷片区城市风貌得到了较大的改善,只剩工人村仍保有最初的空间形态,被高密度现代城市空间所围绕(图3)。

图3 工人村模型及建筑风貌(图片来源:作者自绘自摄)

马鞍北路社区建于20 世纪90 年代末,没有专业物业公司管理。社区居民内部自发形成居委会对地块内进行管辖,场地内为多层住宅,建筑质量较好。虽然为纯住宅社区,但社区内部的公共空间临时搭建了菜市场、移动售货摊等自发形成的业态,以较小的空间尺度和自由随意的布局形态参与着城市空间的营造,影响着城市空间肌理[4](图4)。

图4 马鞍北路社区模型及建筑风貌(图片来源:作者自绘自摄)

恒大雅苑建成于2013 年,是恒大地产在成都城北的旧城改造项目,集高层住宅、商业等为一体,并配套有幼儿园和物业中心,由原来的曹家巷一二街坊拆改而成。这种新开发的城市综合体拥有混合的用地类型,建筑风貌也更加现代化。该地块也是成都首批开放式住宅,内部公共空间对外开放,建筑一楼内设置底商,将城市公共空间与住区很好地渗透融合(图5)。

图5 恒大雅苑模型及建筑风貌(图片来源:作者自绘自摄)

1.2 数据来源

本研究的基础研究数据主要包括路网数据、地图兴趣点以及建筑基础数据。兴趣点数据由大型地图网站进行网络爬虫获得。路网数据来源于OSM 地图(https://www.openstreetmap.org/),通过路网拓扑处理得到街道中心线,并通过现场调研,以开放式道路为筛选原则进行数据修正。建筑基础数据来自于地图数据,在Autocad 软件中对曹家巷片区的建筑平面进行绘制,并统计出地块的面积、道路长度、建筑面积等作为基础数据,同时在大型地图网站进行网络爬虫获取建筑高度数据。

2 研究方法

基于城市形态学的立场,参考Form Syntax方法中的评价指标,并结合场地现状,从街道系统、地块和建筑形态三个方面对三个住区进行定量化评估。其中街道系统主要聚焦于道路可达性与立面评价;地块研究关注地块尺度、开放性及内部功能的丰富性;建筑形态则从建筑密度和建筑平均高度进行分析。

2.1 街道系统

2.1.1 道路可达性

空间句法能够对空间进行尺度划分和空间分割,分析其复杂的关系,是一种能够定量描述城市外部与内部空间模式的语言[5]。在depthmapX 软件中,采用轴线分析法对三个住区内部及其周边道路进行连接度和全局整合度分析。连接度能够表示道路与其他道路的连接程度,连接度越高则代表该空间渗透性越好;整合度反映的是空间系统的便捷程度,整合度越高,表示每条道路被发现或使用的概率越高,本研究采用整合度和连接度来共同反映道路的可达性。

2.1.2 贴线率

本研究选择贴现率作为评价住区外围街道立面整齐度的指标。贴线率是指由多个建筑的立面构成的街墙立面跨及所在街区长度的百分比,即建筑物的长度和临街红线长度的比值,其反映了临路建筑物的连续及底层建筑物的退让程度,比值越高沿街面看上去越齐整[6]。以《上海市控制性详细规划技术准则》(2016 年修订版)为例,贴线率的计算公式如下:

2.2 地块

地块在城市规划领域指由城市道路或其他市政界线所围合的大小不等的城市用地,一般是控制性详细规划的基本规划单元,在建筑密度、建筑高度、用地类型、容积率等方面具有均一性[7]。本研究对片区内31 个地块进行了统计整理,并就以下地块尺度、开放性、功能丰富性进行分析。

2.2.1 地块尺度

地块尺度可以反映片区用地的划分情况,不同尺度的地块内部的建筑布局和空间规划也不尽相同。大的地块往往建筑高度与密度相对较高,需要较强的规划管控力度;小地块则相对更为开放,结合密路网有利于提高土地开发效率和加强城市设计的控制力。本研究将通过统计曹家巷片区各地块面积对用地划分情况进行评判。

2.2.2 地块开放性

以地块开放性为评价对象,制定评分标准:(1)封闭式出入口(外部人员不可进入)记0.5分/个。(2)开放式出入口(外部人员可进入且连通道路)记2 分/个。(3)内部开放式道路(不直接与出入口相连)记1 分/个。统计每个地块的开放性分值后,进一步划分评分标准如表1。

表1 地块开放性评价标注(表格来源:作者自绘)

2.2.3 地块功能丰富性

利用Arcgis 属性表工具,筛选POI 图层中包含医疗、科教、住宅、餐饮、购物、金融、办公、交通、文化、体育休闲和生活服务11 类设施,然后进行计算各地块POI 数量与地块面积的比值,得到各地块的POI 密度,以此评价片区各地块的开发强度与功能多样性。

2.3 建筑形态

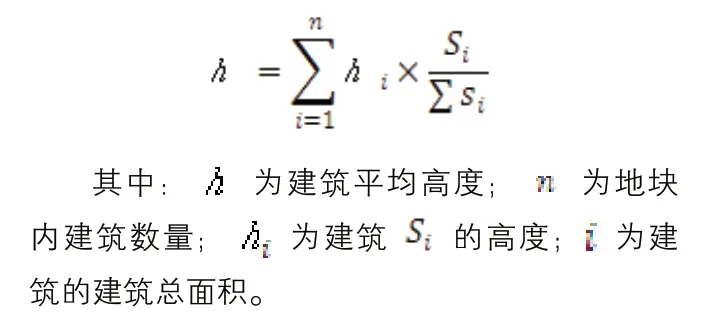

建筑形态指标包含建筑密度与建筑平均高度。参考Form syntax 方法,本研究选取建筑密度(建筑底面积与地块面积的比值)来反映地块的开发强度与建筑空间占比。建筑平均高度则从竖向角度反映建筑形态,计算公式如下:

3 研究结果

对这三个地块的各类城市形态指标统计如表2 所示。三个地块连接度和全局度指标的综合评分差异不明显,都呈现较好的道路可达性,这可能是因为这三个地块都为开放式社区,且毗邻片区内主要道路。工人村的贴线率指标相对最高(86.21%),而恒大雅苑地块最低(62.97%),表明老式住区在临街界面的规划上更为齐整。地块层面上,马鞍北路和工人村地块面积明显高于恒大雅苑。由于三者都是开放式社区,开放性指标差异不明显,在12 ~15 区间内。三者中,工人村的POI 密度最高(30.76 个/ha),恒大雅苑的POI 密度最低(14.35 个/ha)。尽管恒大雅苑的开放管理和混合用地模式给场地带来了活力,但老住区仍自发地吸引了大量的各业态店铺入驻,给场所注入了极大的活力。建筑形态指标上,工人村的建筑密度最高(42.01%)而平均高度最低(15.2m),马鞍北路社区的建筑密度与平均高度则都处于中间水平,恒大雅苑的建筑密度最低(30.39%),平均高度最高(92.35m),这反映了城市住区规划由高密度、低层数向低密度、高层数的转变。

表2 三个地块城市形态指标统计(表格来源:作者自绘)

结语

基于城市形态学的视角,本文对曹家巷片区不同建成年代下的三个住区的街道系统、地块、建筑分别进行了实例对比与分析,发现三者的城市形态指标呈现出了一定的多元化与差异化:三者的街道可达性都较高,但建成年代越早的住区在临街界面的规划上更为齐整;地块层面,三者开放性都较高,POI 密度随建成时间的推移而降低;建筑形态指标呈现随建成时间往后建筑密度变低、建筑高度增加的趋势。

三类地块所代表的实则是长时间跨度中不同规划逻辑下的住区产物。在此笔者提出猜想,城市化进程下,曹家巷片区的城市形态演化很可能具有以下趋势:(1)街道可达性由于地块自身的稳定性而趋向于保持不变,街道整齐度随建成时间降低。(2)地块面积趋于减小,地块内部空间率先向有助于城市活力催生的形态转变,随后则是功能丰富性相应也随之提升。(3)建筑形态倾向于由高密度、低层数向低密度、高层数转变。

在成都“北改”政策的背景下,以曹家巷片区为代表的成都北部老城亟须更新改造,但与此同时,高层数、千篇一律的城市建设正在破坏成都老城区的独特历史肌理,老城的多样性和魅力特色正在逐渐消失。20 世纪八九十年代之前粗放的城市管理政策,导致了当前曹家巷片区城市形态的混乱。有关部门需要从保护场地文脉与更新激活片区的角度考虑制定更为合理的措施,以促进旧城的更新改造。对于街道系统、地块、建筑形态,制定城市设计控制导则,探寻一种既尊重老城区结构和肌理,又能保持高效宜居的城市中心区形态。