Micro-CT 观察牙周炎大鼠造模同侧下颌牙槽骨的骨微结构变化

2022-08-16盛晨陈浩彬郭亚霖侯文杰汪林

盛晨 陈浩彬 郭亚霖 侯文杰 汪林

牙周炎(Periodontitis)是一种牙周免疫炎症性疾病,它多由口腔的菌群紊乱导致,菌群紊乱可以通过刺激炎性细胞释放促炎细胞因子,造成牙周组织的破坏,比如牙龈和牙周韧带的损伤,以及牙槽骨的吸收[1]。口腔微生物的失调与炎性介质的释放可以促进破骨细胞的数量增多与活性增强,并最终造成牙槽骨的结构破坏与骨吸收[2-4]。有研究使用显微CT(Micro computed tomograhy,Micro-CT)图像分析牙周炎对大鼠根分叉区牙槽骨微结构的影响,结果表明实验性牙周炎大鼠造模侧的根分叉区牙槽骨骨量下降、骨小梁微结构破坏,且随动物模型建模的时间延长而更加严重[5]。而牙周炎大鼠的口腔菌群紊乱,免疫紊乱和破骨细胞的活化会对整个口腔产生影响[6-7],可能会导致口腔不同位置的颌骨结构变化。既往关于牙周炎对牙槽骨骨微结构影响的研究中,重心主要在牙周炎模型建模同位置的牙槽骨,而缺乏对颌骨不同位置牙槽骨的分析。Micro-CT 不需要破坏牙槽骨,便可通过对其扫描、重建和分析,从而测量出其内部的骨微结构信息[8-9]。本研究建立大鼠实验性牙周炎模型,通过Micro-CT 分析扫描并重建造模处及造模同侧下颌牙槽骨,观察其骨量和骨微结构变化,初步探讨牙周炎局部造模对同侧下颌牙槽骨骨微结构变化的影响。

1.材料和方法

1.1 实验动物 8 周龄SPF 级SpragueDawley(SD)雌性大鼠12 只,质量(180±20)g,由斯贝福(北京)生物技术有限公司提供。于解放军总医院动物实验中心饲养,室温(22±2)℃,相对湿度40%~60%,自由饮水、摄食,普通饲料适应性喂养1 周。本实验经解放军总医院实验动物伦理委员会审批(批准号:2019-X15-44)。

1.2 实验设备及相关材料 实验用牙周致病菌牙龈卟啉单胞菌(Porphyromonas gingivalis,P.gingivalis)ATCC 33277 株(北京中科质检公司);戊巴比妥钠;多聚甲醛(百奥康生物技术有限公司);羧甲基纤维素钠(北京酷来搏科技有限公司);3-0手术缝合线(强生医疗器材有限公司);Inveon MM CT(SIEMENS,德 国);Inveon Acquisition Workplace 扫描软件(SIEMENS,德国);Inveon Research Workplace 分析软件(SIEMENS,德国);COBRA_Exxim 重建软件。

1.3 动物分组与模型建立 大鼠适应性喂养1周后,随机分为实验性牙周炎组(Experimental Periodontitis,EP)和对照组(Control,CON),每组n=6,EP 组经腹腔注射3%戊巴比妥钠0.12mL/100g 麻醉,固定大鼠头部并充分暴露双侧上颌磨牙,探针分离牙龈,将3-0 手术缝合线结扎于上颌第一磨牙牙颈部[10-11];CON 组仅麻醉并观察双侧上颌磨牙,不做其他处理。术后,常规鼠粮饲养。P.gingivalis 细菌与6%羧甲基纤维素钠混悬凝胶,涂抹结扎线处,隔一天一次,至造模手术后12 周结束。大鼠每隔2 周称重,观察大鼠进食及精神活动状况并随时检查EP 组结扎丝线脱落情况。

1.4 牙周检测指标 观察牙周组织色、形、质的变化,实验前由同一位口腔专业医生利用牙周细探针对SD 大鼠检查记录龈出血指数和探诊深度。

1.5 动物处死及标本制备 造模12 周后使用过量戊巴比妥钠腹腔麻醉处死大鼠。分离上颌骨和下颌骨,保存于4%多聚甲醛固定液中,样本固定1 周。

1.6 Micro-CT 扫描及图像分析 样本固定1 周后,校准Inveon MM CT 并将大鼠颌骨放入micro-CT 标本仓中进行扫描。扫描参数为:电压80kV,电流500μA,曝光时间1000ms,有效像素值为9.21μm。将二维图像用软件重建为三维图像并进行分析。牙槽骨吸收情况由各样本上颌第一磨牙的釉牙本质界(cemento-enamel junction,CEJ)至牙槽嵴顶(alveolar bone crest,ABC)的距离表示,即取每一个样本牙齿的颊侧近中、中间及远中共三个位点CEJ-ABC 距离(图1)并取平均值。本研究选取的兴趣区域(region of interest,ROI)为第一、第二磨牙牙根间的牙槽骨[12](图2)。利用Inveon Research Workplace 分析该区域内的骨结构参数,研究参数如下:骨密度(bone mineral density,BMD);骨体积分数(bone volume/ total volume,BV/ TV);骨表面积/ 骨体积(bone surface area/ bonevolume,BS/ BV);骨小梁厚度(trabecular thickness,Tb.Th);骨小梁数量(trabecular number,Tb.N)和骨小梁分离度(Trabecular Spacing,Tb.Sp)。

图1 牙槽骨CEJ-ABC 距离的测量

图2 第一、第二磨牙牙根间的牙槽骨兴趣区域(ROI)

1.7 统计学分析 利用SPSS26.0 统计软件进行统计分析,计量数据用表示采用独立样本t检验进行组间比较,P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2.结果

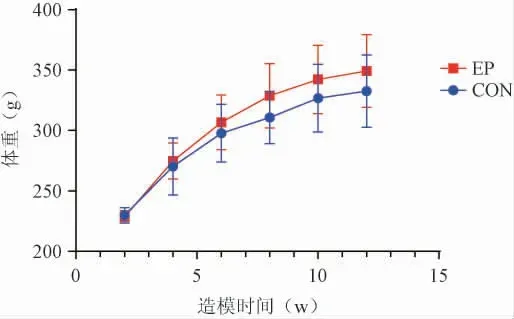

2.1 大鼠体重的观察 术后饲养12 周后,EP组大鼠的平均体重为302.8±50.6g,CON 组大鼠的平均体重为284.8±33.0g。两组大鼠的体重在喂养的12 周体重均正常上升,两组体重未产生显著性差异(图3),可以认为一般情况和摄食未对两组的体重产生差异性的影响。

图3 CON 组和EP 组的大鼠体重随造模时间延长的变化

2.2 牙周炎模型检测 建模8 周后CON 组大鼠牙龈正常,无明显炎症;EP 组大鼠表现出现牙龈炎症,部分大鼠结扎区可探及较深的牙周袋,临床可见红肿,探诊易出血,非结扎区牙龈无明显炎症表现(图4)。

图4 CON 组和EP 组大鼠的牙龈表现

2.3 牙周炎水平的判断 12 周后两组大鼠上颌牙槽骨Micro-CT 重建图像显示,相比于CON组(图5A),EP 组的牙槽骨有明显的吸收(图5B),第一磨牙的远中根与第二磨牙的近中根明显暴露出来,EP 组的平均CEJ-ABC 距离为1.09mm,CON组为0.65mm,EP 组显著高于CON 组(图5C),且差异有统计学意义(P<0.0001),证明上颌牙周炎模型的建立成功。

图5 两组大鼠上颌牙槽骨的吸收程度(CEJ-ABC 距离)

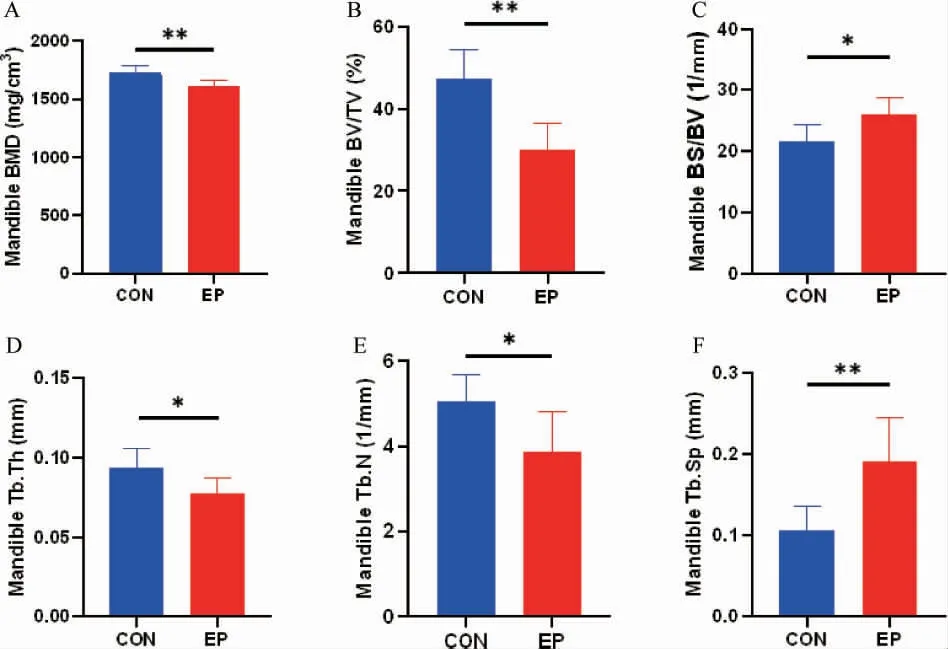

2.4 牙槽骨的Micro-CT 骨微结构变化 对大鼠造模处及造模同侧下颌牙槽骨的松质骨进行分析,发现与CON 组的上颌ROI 相比,EP 组上颌ROI 的牙槽骨骨密度(BMD)、骨体积分数(BV/ TV)和骨小梁厚度(Tb.Th)都显著性降低(P<0.05),而骨小梁数量(Tb.N)和骨表面积/ 骨体积(BS/ BV)则显著性增高(P<0.05);EP 组骨小梁分离度(Tb.Sp)均数虽有增高,但未产生统计学上的差异(图6)。而在造模同侧下颌的ROI 处,EP 组的牙槽骨骨密度(BMD)、骨体积分数(BV/ TV)和骨小梁厚度(Tb.Th)也都显著性降低,骨表面积/ 骨体积(BS/ BV)显著性增高(P<0.05),与上颌牙槽骨的差异趋势相同;而EP 组的骨小梁数量(Tb.N)则是显著性降低(P<0.05),与上颌牙槽骨的差异趋势相反;同时骨小梁分离度(Tb.Sp)的增高也产生了统计学上的差异(P<0.05)(图7)。这些结果表明,与对照组相比,实验性牙周炎大鼠造模处和造模同侧下颌牙槽骨均产生了骨微结构的变化。

图6 上颌牙槽骨的骨微结构

图7 下颌牙槽骨的骨微结构

3.讨论

牙周炎是成年人最常见的口腔感染之一,它被认为是人类第二常见的口腔疾病,是老年人牙齿脱落的主要原因。牙菌斑生物膜是牙周炎的始动因子,这些细菌或其毒力因子可以造成牙周组织直接损伤,也可以通过诱导宿主的免疫反应间接损伤牙周组织,引起牙周组织慢性炎症,导致牙槽骨吸收与显微结构的破坏[13-15]。目前的研究表明,骨质疏松、糖尿病、免疫紊乱导致的疾病等都会加重牙周炎[16-20]。同时,牙周炎也被认为与多种全身代谢性疾病的发生发展相关,如II 型糖尿病、炎症性肠病和动脉粥样硬化[21-22]。

结扎诱导是牙周炎模型建立的常用方法,通常是将结扎丝放置于大鼠上颌或下颌磨牙的颈部区域,通过细菌的定植积聚,不断刺激结扎处牙周组织,从而出现类似于临床所见的牙槽骨丢失。先前研究已经证明牙周炎模型造模处牙槽骨的骨丢失与骨微结构破坏[5],此外,局部牙周炎还可以改变整个口腔的微生物环境,而颌骨不同位置的牙槽骨是否会随口腔微生物环境的紊乱而受影响,是个未被发掘的问题。本研究建立大鼠上颌局部牙周炎模型,通过Micro-CT 观察了局部造模处和下颌同位置牙槽骨骨微结构变化,初步探讨局部牙周炎造模对同侧下颌牙槽骨骨微结构变化的影响。

骨密度(BMD)与骨体积分数(BV/ TV)是临床中最常用的衡量骨量的参数。骨小梁微结构参数是评价骨质量的直接指标,包括骨小梁厚度(Tb.Th)、骨小梁数目(Tb.N)及骨小梁分离度(Tb.Sp)。既往研究发现,上颌牙周炎建模后8 周,上颌ROI 区牙槽骨的BMD、BV/ TV、Tb.Th 差异性降低,Tb.N 和Tb.Sp 则差异性增高。Tb.N 的升高被认为是牙槽骨相比其他位置松质骨结构特殊所致,牙槽骨吸收使板状骨小梁形成相互分离的杆状骨小梁,从而增加骨小梁之间连接点,导致小梁数的增高。而在我们的研究中,ROI 为第一磨牙、第二磨牙牙根之间的牙槽骨。发现除了Tb.Sp 的差异未达到统计学意义(P=0.0536),其余骨吸收和小梁结构指标都产生了相同方向的统计学差异(P<0.05),Tb.N 也出现了差异性增高(图5E),同时发现BS/ BV这一指标也产生了有统计学意义的增高(图5C),这些结果证明本研究成功建立了牙周炎模型,并且对选取的ROI 也可以重复出先前的研究结果。其中Tb.Sp 的t 检验P 值为0.0536,未达到明显的统计学差异,可能是由于样本量的原因所致。而对牙周炎造模同侧下颌的牙槽骨研究发现,EP 组大鼠下颌牙槽骨BMD、BV/ TV、Tb.Th 也出现差异性降低,Tb.Sp 和BS/ BV 出现了差异性增高,这与上颌骨的牙槽微观结构变化趋势是相同的,而EP 组的Tb.N 则出现了差异性的降低,与上颌相反。实验中,我们发现下颌的牙槽松质骨体积较上颌牙槽更大,骨小梁结构也与腰椎和股骨等位置的松质骨近似,所以随着牙槽骨的吸收,下颌骨小梁数也产生了差异性降低(P<0.05),这与上颌的结果相反,但同样能证明下颌牙槽骨骨微结构的变化。而下颌牙槽骨骨微结构的变化与上颌绑线处的骨吸收机制是否相同,是否与结扎丝导致的菌群变化相关,仍然有进一步研究的空间。

本研究通过结扎诱导建立局部牙周炎模型,通过Micro-CT 观察实验性牙周炎大鼠造模处和造模同侧下颌牙槽骨的骨微结构变化。其结果显示,EP 组大鼠下颌牙槽骨BMD、BV/ TV、Tb.Th 出现差异性降低,Tb.Sp 和BS/ BV 出现了差异性增高,这与上颌骨的牙槽微观结构变化趋势相同,初步表明造模同侧下颌牙槽骨的骨微结构变化。但本研究样本量不够大,对研究结果的可靠性有所限制,且无法证明局部牙周炎造成同侧下颌牙槽骨骨微结构变化的原因,也未证明对口腔其他部位骨微结构的影响,需要更多研究进一步探索其原因以及局部牙周炎对口腔不同部位骨组织的影响和相关机制。