红壤侵蚀退化坡面植被恢复过程中的水土保持效益演变

2022-08-16黄博文查瑞波毛兰花吴洁玲刘家明

黄博文,查瑞波,毛兰花,吴洁玲,刘家明

(1.福建师范大学地理科学学院,福州 350007;2.福建师范大学旅游学院,福州 350007;3.湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地,福州350007)

南方红壤区人口稠密,人均耕地面积少,农业开发强度大,人地矛盾突出,加之其降雨集中、地形起伏较大等特殊自然地理条件,极易发生水土流失,已成为仅次于黄土高原的严重水土流失区域。水土流失使得红壤表土被冲刷殆尽,砂砾满坡,养分大量流失,土壤生产力低下,形成大面积的侵蚀退化劣地,严重影响着该区的人民生活和经济发展。

造成水土流失的因素包括自然因素与人为因素两大类。自然因素中的植被因素具有重要的作用,陈妙金等在确定6个水土流失因子的重要性时,得出了植被因子最为重要的结论。植被恢复对于改善侵蚀退化地的水土保持效益具有重要意义。植被具有削弱雨滴能量、防止溅蚀、增加地表粗糙程度、减缓径流流速、改善土壤条件、提升土壤的抗蚀性和抗冲性等作用。基于植被的相关研究较多,主要集中于植被覆盖度、植被结构以及植被格局等方面,例如,戴金梅等通过人工模拟降雨试验,研究了植被覆盖度对紫色土坡面侵蚀过程的影响,结果表明坡面的径流泥沙量随植被覆盖度的增大而减小;陈洋等研究了南方红壤区的植被结构类型对林下水土流失的影响,得到了灌草混交结构的水土保持效益最好的研究结果;赵明等通过野外人工模拟降雨试验研究不同连通方式下的产流产沙变化规律发现,横路径、随机斑块路径比竖路径、“S”路径表现出更强的水力传输阻力;王恒星等通过模拟降雨试验得出了5种植被格局中,块状镶嵌格局的水土保持效果最佳的结论。

目前已有的植被水土保持效益研究中基于植被生长过程的动态研究较少,且研究方法主要采用人工模拟降雨试验,无法完全模拟天然降雨。将天然降雨与植被生长结合进行综合分析的研究较少。因此,本研究聚焦于花岗岩侵蚀退化红壤坡面植草措施的整个植被生长过程,历时4个多月,实测26场天然降雨下各植草格局的产流量、产沙量、植被生长指标等数据,共获取312组数据。分雨型分析各植草格局在植被生长前、中、后期各个子阶段以及在整个植被生长过程大阶段下的水土保持效益的差异,为南方红壤区严重侵蚀退化地植被恢复过程中水土保持效益变化规律以及不同植被格局减流减沙效益差异研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试土壤与试验设计

试验土壤采集于福建省长汀县河田镇,长汀县是南方典型的花岗岩红壤侵蚀退化区。土壤的颗粒组成为:>3.0 mm占比34.77%,2.0~3.0 mm占比13.93%,1.0~2.0 mm占比8.27%,0.5~1.0 mm占比23.14%,0.25~0.5 mm占比10.05,<0.25 mm占比9.84%。试验采用自主设计的移动式土槽,土槽规格为长2 m,宽0.5 m,深0.35 m,坡度15°,底部钻有5×5个分布均匀的直径1 cm的排水孔。装土之前,先在土槽底部装填2 cm厚的天然细沙,铺上透水纱布,以确保土槽在试验过程中排水良好。以5 cm为1层,填装30 cm厚的土壤。每层填装时将各部分的土壤压实,表面刮平,以减少边壁效应以及微地形对产流产沙等的影响。通过称重使土壤容重保持在1.35~1.42 g/cm。试验于2019年4—8月在福建师范大学地理科学学院试验场(26°04′N,119°30′E)进行,四周无遮挡和人为因素的干扰。

本试验设置4种植被格局,每种格局设置3个重复,共12个试验小区。各植被坡面播撒优质饱满且相同重量的13 g宽叶雀稗()草籽,草籽千粒重约200 g,前期预试验发芽率达90%,发芽率较高。在播种后进行浇水、防晒等养护处理,以确保草籽正常发芽,由此保证植被坡面的植株数基本一致。各小区具体布设操作为:(1)条带型(D1),草籽称重分为大致均匀的4份,均匀播撒在4个植被条带上(图1);(2)随机型(D2),通过手动方式将草籽从上到下无目的地播撒在整个坡面;(3)斑块型(D3),将草籽称重分为大致均匀的12份,均匀地播撒在植被斑块上(图1);(4)对照(CK),未播撒草籽。随机格局由于播撒面积较广,植株密度较稀疏。条带格局与斑块格局为规则的植被—裸地镶嵌格局,播种面积较集中,植株密度较紧密。

图1 不同植草格局示意

1.2 数据采集

降雨信息的收集采用HOGO-RG3雨量计,能精确收集每分钟的降雨信息。分蘖数据的采集方法为:D1格局每条植被带采集3棵植株分蘖信息;D2格局分别在上、中、下坡位采集4棵植株信息;D3格局分别在每一植被斑块采集1棵植株信息。每种格局3个重复,皆收集12×3棵植株分蘖数信息,取众数。株高信息的采集方法与分蘖数据的采集方法相同,测量植株的最高值,36棵植株株高信息取平均值。盖度数据利用相机垂直正对小区拍摄照片,通过ENVI软件解译获得,3个重复取均值。三者的采集时间间隔为7天左右。日产流产沙信息于每日8:00定点收集,将收集的样品静置24 h,记录其径流数据,底部泥沙冲入铝盒,放入105 ℃的烘箱,烘干称重,获得产沙数据。减流效益和减沙效益的计算公式分别为:

(1)

(2)

式中:、分别为减流率和减沙率(%);、分别为对照小区与各植被覆盖小区的径流深(mm),径流深是径流量铺满整个小区所得到的深度,本文采用径流深来代表径流量;、分别为对照小区与各植被覆盖小区的产沙量(g)。

1.3 数据处理

采用Excel 2016和SPSS 25.0软件对数据进行统计分析。借鉴相关研究,利用SPSS软件采用K-means聚类分析的方法,将试验期间的日降雨数据依据降雨时长、降雨量、最大10 min降雨强度()进行分类。采用偏相关分析的方法对植被生长指标、降雨数据和产流量、产沙量之间进行相关性分析。利用Origin 2018软件进行制图。

2 结果与分析

2.1 植被生长特征

图2为随着时间的变化,各植草坡面植被生长指标(分蘖、覆盖度、株高)的变化图。由于宽叶雀稗匍匐生长的草本植物,所以各土槽存在一定面积的未播种区域,通过照片所解译出的盖度数据仍能够达到100%。由图2可知,植被的生长速度较快,80天时植被盖度已达峰值,且生长过程具有明显的阶段变化特征。因此,按生长时间及植被变化特征将植被生长分为3个阶段:0~40天为前期,各项指标增长缓慢;40~70天为中期,各项指标快速增长;70天之后为后期,即成熟期,各项指标达到较高水平,增速减缓,最终趋于平稳。由于植被中期各指标前后变化较大,可将中期进一步细化平分为前中期(40~55天)和中后期(55~70天)2个时期。

图2 植被生长指标随时间变化

2.2 植被不同生长阶段对减流效益的影响

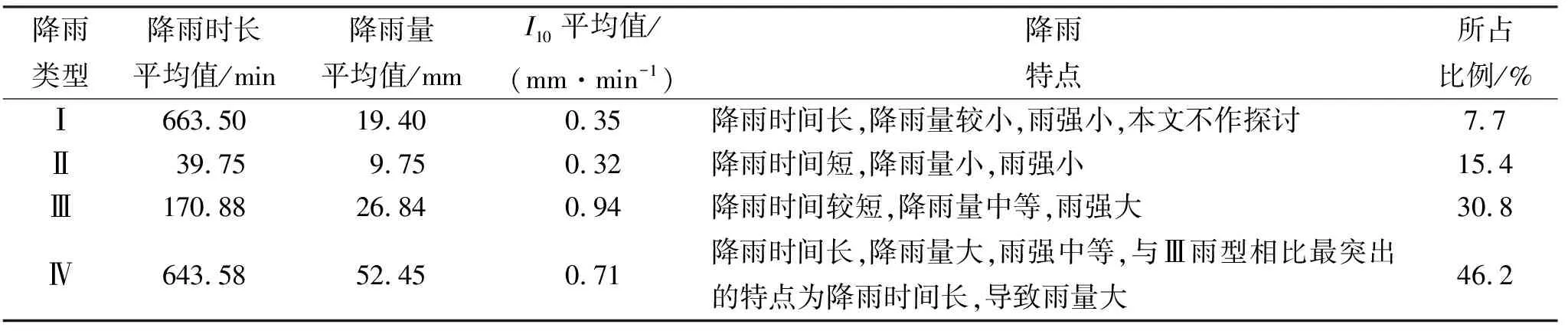

日降雨数据通过K-means聚类分析的具体结果见表1。分类结果通过多变量方差分析检验,差异显著(<0.05)。由于Ⅰ雨型皆集中于植被生长的前期,此时植被的作用较小,对本文所探讨的主题意义不大,且Ⅰ雨型所造成的侵蚀量较小,在所有降雨中所占的比例较低,故本研究不做具体探讨。

表1 日降雨数据K-means聚类结果

为了更直观表达各雨型下减流、减沙效益随植被生长的演变规律,按照尽量靠近各时期中心的原则,每一时期选取1场降雨代表这一时期的平均水平,Ⅲ雨型选取植被生长第26,46,65,105天的降雨,Ⅳ雨型选取第17,51,62,117天的降雨来分别探究植被生长的前期、前中期、中后期、后期减流、减沙效益的变化。因Ⅱ雨型降雨场次较少,只选取植被生长第25,61,123天时的降雨,分别代表植被生长的前期、中期、后期来探究植被生长对减流、减沙效益的影响。

从图3可以看出,总体上随着植被分蘖数、盖度、株高的增长,植被覆盖坡面的径流深呈下降趋势,Ⅱ雨型下,植被生长前期的径流深为后期的5.63~8.02倍,Ⅲ雨型为1.56~1.66倍,Ⅳ雨型为1.63~1.66倍。这是由于植被生长使得土壤的入渗条件改善,同时小区地表覆盖的粗糙度加大,拦截降雨,减缓径流流速的能力增强,有利于降雨的下渗。但在不同雨型下,减流效益的变化具有差异,在Ⅱ雨型条件下,减流效益在植被每个生长阶段均有较大幅度的提升,并最终达到较高水平(73.79%~79.03%),这与Ⅱ雨型雨强、雨量较小的降雨特性有关。在Ⅲ雨型,雨强较大的条件下,植被的减流效益虽随着植被生长阶段的推进而逐渐上升,但最终只达到较低水平(19.68%~20.74%),这是由于在较大的雨强下,降雨来不及下渗,易形成径流。在Ⅳ雨型,雨量较大的条件下,植被生长后期的减流效益出现低于中后期的情况,证明植被的减流效益存在一定限度,Ⅳ雨型较大的雨量超过这一限度。Ⅲ雨型、Ⅳ雨型植被生长前期的减流效益出现负值,这可能与坡面径流的水动力过程有关,此时植株较小,拦截降雨、增加入渗的能力较差,但植株的存在可能产生汇集径流的作用,使得径流更为集中,流速加快。

注:径流深为柱状;减流率为点线。

2.3 植被不同生长阶段对减沙效益的影响

由图4可知,在各雨型下,植被覆盖坡面的产沙量皆随着植被生长阶段的推进而逐渐降低。Ⅱ雨型下,植被生长前期的产沙量为植被生长后期的25.18~42.97倍,Ⅲ雨型为30.88~107.92倍,Ⅳ雨型为70.08~94.43倍。这是由于植被生长使得植被拦截泥沙的能力增强,并且植被根系的发育逐渐提升了土壤的抗蚀和抗冲性。植被减沙效益的增长速度明显快于减流效益,证明植被对于减弱土壤侵蚀的作用效果较为迅速,减流效益相对于减沙效益具有滞后性。不同雨型下,植被的减沙效益变化不同。在Ⅱ雨型条件下,植被生长前期具有较好的减沙效益。在Ⅲ、Ⅳ雨型条件下,植被的减沙效益随着植被生长阶段的推进而逐渐提升,最终接近不产沙(97.42%~99.16%)。Ⅲ雨型下植被的减流效益最终只达到较低水平,证明在此雨型下,植被生长虽不能很好地拦截径流,但能较好地拦截径流中的泥沙。在Ⅲ、Ⅳ雨型下,植被前期的减沙效益较差,出现负值,这可能与植被生长前期对径流流速有促进作用有关,因此在植被恢复的前期可结合一些其他工程措施来削弱水土流失的发生。

注:产沙量为柱状;减沙率为点线。

2.4 植被生长条件下降雨因素与减流减沙效益间的关系

试验期间所有降雨下各植被格局的减流率、减沙率的分布见图5。减沙率随植被生长趋于稳定、聚拢。标准差能反映数据偏离平均值的程度。在植被生长前期、前中期、中后期、后期降雨下,坡面减沙率的标准差越来越小(表2)。表明随着植被的生长,不同雨型所造成的减沙效益的差异逐渐减小,植被生长能逐渐削弱雨强、雨量等降雨因素的影响,使减沙率稳定保持在较高水平。各时期降雨下,坡面减流率的标准差数值皆较大,表明植被生长虽能提升坡面的减流效益,但不同雨型下所造成的坡面减流效益的差异在植被生长各时期皆较大。将减沙率、减流率与植被生长天数进行拟合,因减沙率后期几乎没有变化,此时拟合曲线为1条直线,为提高拟合精度,只拟合前期、中期的数据,得到的函数见表2,皆符合对数函数关系。其中减沙率与植被生长天数间的拟合度较高,≥0.792。

表2 不同植草格局减沙率、减流率(y)和植被生长时间(x)的函数以及各时期标准差

图5 植被坡面减沙率、减流率随植被生长时间的变化

2.5 径流产沙量与植被生长指标、降雨数据的相关性分析及线性拟合

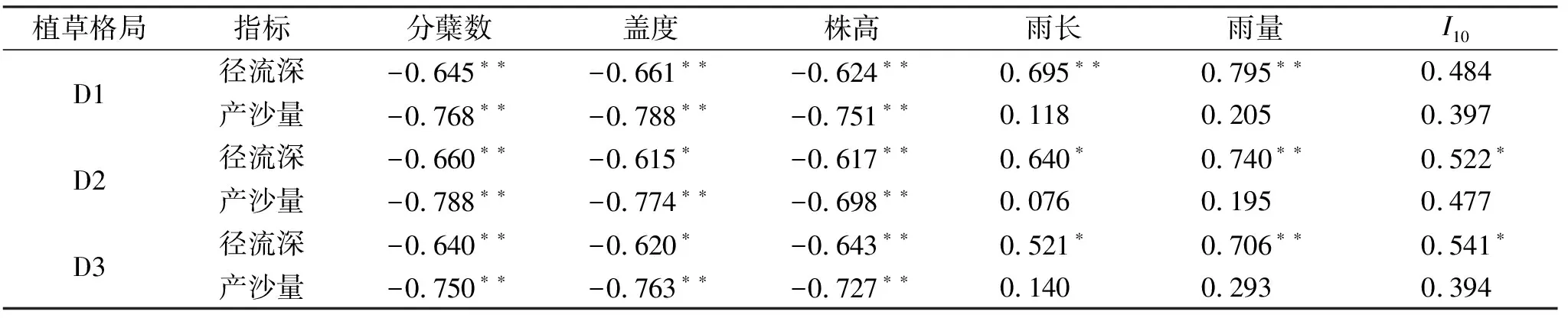

将植被生长数据(分蘖数、盖度、株高)、降雨数据(雨长、雨量、)与径流深和产沙量数据进行相关分析。降雨当天植被的分蘖、盖度、株高信息凭借其临近的2个观测值通过内插法所得。从表3可以看出,植被生长指标与径流深和产沙量之间均呈显著负相关或极显著负相关关系,表明3种指标的生长对径流产沙皆具有抑制作用。比较相关性系数可知,植被生长指标对产沙的影响高于径流。降雨因子与径流深呈显著正相关或极显著正相关关系,与产沙量呈正相关关系,但统计学意义上关系不显著,降雨因素对坡面产流的影响较大。将植被生长数据、降雨数据先通过主成分分析消除变量之间的相关性,再与径流深、产沙量之间进行多元线性回归分析,得到的函数表达式见表4。产沙量与植被生长指标间的拟合关系较好,为0.564~0.619。径流深与植被生长指标间的拟合关系较差,为0.161~0.224,但将降雨指标引入后,提高到0.743~0.783,再次验证坡面径流受雨量、雨强等降雨因素的影响较大。降雨指标引入后,产沙量拟合方程的值变化不大。

表3 植被生长指标、降雨因子与径流产沙量的相关系数

表4 各植被格局径流深、产沙量与植被生长指标、降雨因子的关系

2.6 各植草格局在整个植被生长过程下的平均减流减沙效益

由表5可知,从减流率来看,D1小区在Ⅱ、Ⅲ雨型下减流效益最佳,D3小区在Ⅳ雨型下减流效益最佳。综合所有降雨来看,各植草格局减流效益排序依次为D1>D3>D2。从减沙率来看,在各雨型条件下,皆为D1小区的减沙效益最好,D3小区次之,D2小区最差。因此可知,3种植草格局水土保持效益大小次序为D1>D3>D2。还可以看出,植被的减沙效益明显强于减流效益。

表5 不同雨型下各小区在整个植被生长过程下的平均减流率与减沙率 单位:%

3 讨 论

3.1 植被不同生长阶段的水土保持效益

植被生长使得坡面产流产沙量下降,减流减沙效益逐渐提高,植被的分蘖数、盖度、株高变化与坡面的产流产沙量呈显著负相关关系。张平等通过人工降雨试验得出,植被生长132天较58天时,减流、减沙效益分别提升27.43%,40.22%;甘卓亭等通过试验得出,从植被生长12~27周,红豆草的减流、减沙效益分别由10.83%增到43.17%,24.45%增到99.84%。以上试验研究多为人工降雨试验,本研究在天然降雨条件下进行,试验时间长,降雨次数多,能更好观测植被生长下减流减沙效益的演变情况。结果表明,减流效益、减沙效益与植被生长时间二者之间存在=ln()+型的函数关系,植被的生长先引起坡面减流、减沙率的迅速上升,之后增长速度趋缓,趋于稳定。关于植被相关指标与坡面侵蚀之间的关系,研究者得出较多结论。赵跃中等研究认为,植被减流、减沙效益与植被恢复年限呈三次函数关系,林草植被在一定恢复年限后植被减流、减沙效益保持基本稳定;吴蕾等研究认为,植被减流、减沙效益与植被盖度之间符合=ln()+型的对数关系;刘晓燕等研究认为,产沙指数随林草有效盖度的增加呈指数函数递减。尽管表达方式多种多样,但皆表达了植被的水土保持效益随植被生长先快速增长再趋于稳定的变化趋势。郭忠升提出临界盖度的概念认为,当群落盖度大于临界盖度时,植被水土保持功能几乎不随盖度的增加而增强。相关学者通过研究得出,在紫色土地区50%的植被覆盖度能有效控制泥沙侵蚀。黄土高原地区达到70%~80%植被覆盖度后,植被保持水土的作用几乎不再随植被盖度的增加而增加。不同学者由于试验条件以及试验方法等差异,所得到的临界盖度值具有差异,一般集中于50%~80%。

3.2 不同降雨条件下植被的水沙响应

植被在不同降雨条件下的径流泥沙响应也不尽相同。在Ⅱ雨型条件下,各植被坡面的减流减沙表现最好,在植被生长的前期阶段也能很好拦截泥沙,减少径流;在Ⅲ雨型条件下,植被生长前期以及前中期水土保持效益较弱,表明在南方红壤区,雨强较大的降雨是易发生水土流失的降雨类型,这与孙从建等的研究结果相似。在Ⅲ雨型、Ⅳ雨型条件下,植被生长前期,减流减沙效益为负值,与常规结论相矛盾,但也有相关学者试验得出在低植被覆盖度下可能会产生比裸坡更严重的土壤侵蚀的结论。本文分析了此现象可能与径流汇集、流速加快有关。Ⅱ雨型由于雨强较小,坡面径流难以汇集,所以没有产生此种情况。随着植被的生长,不同雨型间坡面减沙率的差异逐渐减小,安晨等研究发现,增加植被盖度能削弱雨强对坡面产沙的影响,这主要是由于植被生长演进对于强降雨下坡面产沙的抑制作用增强所导致;寇萌等研究表明,演替中、后期的长芒草、白羊草群落,在暴雨年份也能很好地控制土壤侵蚀。

3.3 不同植被格局的减流减沙效益

本研究中试验小区均以植被—裸地的镶嵌形态设置,在植被生长后期皆具有较高的水土保持效益。由图3和图4可知,各植草格局主要在植被生长的前期、前中期具有差异,这是由于条带小区和条沟小区在这一时期虽植株较小,但较密集的植株排列能更好地作为粗糙元拦截降雨,减缓径流。在试验期间的观察中,较紧密的植株周围有泥沙淤积,证明植被有效地拦截了泥沙。其中条带小区因形成了作用于整个坡面的紧密植株带,所以防止坡面侵蚀的能力更强。戴矜君通过野外放水冲刷试验得出,草被覆盖坡面植株行紧密的排列方式较随机排列方式减沙效果更显著,与本文结果一致。在植被—裸地镶嵌格局中,植被需要达到一定的面积和密度才能有良好的减流减沙效益。高光耀等通过国内外相关研究,总结分析了植被斑块、坡面覆被格局对水土流失的影响,认为植被、枯落物和裸地等的空间分布和数量结构对坡面水土流失具有直接的控制作用。在沈中原的试验中,由于草地斑块面积较小,增加的入渗十分有限,对坡面产流的削弱作用不明显。Bautista等进行试验发现,植被斑块密度越大,坡面产流产沙量越小。

4 结 论

(1)植被覆盖坡面的产流产沙量随植被生长明显下降,植被生长后期坡面径流量较前期减少36.00%~87.52%,产沙量较前期减少96.02%~99.07%。相较于对照坡面,植被生长后期减流效益达20.74%~79.03%,减沙效益达97.42%~99.40%,接近于不产沙。随着植被的生长,红壤侵蚀退化坡面的水土保持能力逐渐增强,但不同雨型下坡面减流减沙效益的递增变化规律具有差异。

(2)坡面减流率、减沙率随着植被生长时间的推进呈对数函数变化,植被的生长先引起坡面减流减沙效益的迅速上升,之后增长速度趋缓。不同雨型所造成的坡面减沙率的差异随植被生长逐渐减小,减沙率趋于稳定在一个较高水平,但不同雨型所造成的坡面减流率的差异在植被生长的各个时期皆较大。植被生长指标(分蘖数、盖度、株高)与坡面的径流产沙量呈显著的负相关关系,经多元线性回归,产沙量与植被生长指标间的拟合度较高,≥0.564。降雨因素(雨长、雨量、)与坡面径流深呈显著正相关关系,将径流深与植被生长指标、降雨因素进行拟合,≥0.743,坡面产流受降雨因素的影响较大。

(3)不同植草格局在植被生长的前期、前中期水土保持效益差异较大,此时植株较小,紧密的植株布局结构更能防止土壤侵蚀,之后差异趋于减小。