复杂断块油田薄互储层精细描述方法及应用

——以渤海P 油田馆陶组为例

2022-08-13申春生胡治华徐中波徐海波

申春生,胡治华,徐中波,李 冰,徐海波

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

目前,通常将厚度小于极限地震垂向分辨率(λ/4,λ为地震子波长度)的地层单元、且地震波经过薄层顶面、底面反射后产生相互干涉后在常规地震剖面上不易分辨的地层定义为薄层[1-2]。

自1973 年Widess 首次运用楔状模型研究薄层厚度与地震响应的关系开始至今,经过几十年的发展,时频分析方法已经广泛应用于薄层的研究[2-3]。常用的时间域方法有振幅属性分析和频率属性分析。振幅属性分析方法从地震资料中提取薄层的最大振幅、最小振幅、均方根振幅等,依据调谐振幅与厚度的对应关系预测薄层厚度[4-5]。频率分析方法利用薄层反射频率升高的特点,从地震资料中提取薄层频率属性(如峰值频率、中心频率等)预测薄层[6-7]。

上述薄层定量描述方法一般以常规Widess 模型为基础,利用地震属性识别厚度小于λ/4的孤立薄层[8-9]。然而,在实际油田中经常遇到一组由多个厚度都小于λ/4的薄层和之间的隔夹层组成的薄互层组。其地震响应不仅与组内的单一薄层厚度有关,而且与薄层层数、物性、流体性质差异以及反射子波频率和衰减系数有关,同时还受到隔夹层厚度差异的影响。直接利用上述时频域方法不能有效描述薄互层内部的薄层特征[4,10]。

刻画单一薄层的几何形态是实现薄互层油藏精细注水开发的关键。按照沉积旋回理论,薄层的分布和演化规律受薄互层组的沉积分布规律所控制,即薄互层组的分布范围限定了薄层的分布范围,并且薄层之间有密切的成因联系。因此,搞清薄互层组砂岩分布范围和沉积中心,就可以推测出单个薄层的分布范围和最可能的沉积位置,然后依据沉积相模式和井上的薄互层组韵律性特征,可以大致圈定单个薄层砂体分布范围,最后通过井点插值或相似储层地质知识库等信息,实现单个薄层砂体的平面几何形态的描述。据此思路,利用“依据地震描述薄互层组,依据沉积约束描述薄层”的步骤逐级实现对单一薄层的精细刻画,关键是确定砂体的沉积方向、沉积中心、最大分布范围、薄层间的相对位置和单砂体横向边界5个关键沉积要素。

三角洲前缘成因的薄互储层是渤海油田一类重要的储层类型。本文以渤海P 油田为例,阐述了在油田开发早期,利用三维地震、测井和生产动态等资料进行薄层精细描述的实践。该成果在指导开发井井位优化方面取得了良好效果。

1 地质背景

P 油田位于中国渤海东南部,西部以南北向延伸的走滑断裂为界。构造主体是一个东倾的单斜构造,北部和南部边界断层为正断层,内部发育多条近东西、南东向的次级断层。油田主要含油层段发育在馆陶组浅水三角洲含砾中、细粒砂岩中,埋深910~1 400 m。单砂层厚度一般2~8 m,与灰绿色泥岩间互,含砂率约30%。油藏类型以岩性构造层状油藏为主。

P 油田馆陶组L70-L90 油组属于浅水三角洲薄互层沉积,单砂层厚度只有2~8 m,现有地震资料难以识别。2009 年陆续投产10 余口开发井,因储层非均质性较强,注采对应关系较差,部分油井由于缺乏能量支持产量递减较快,迫切需要进行调整。开展薄互储层的精细描述可以指导制定该油田调整策略,完善注采井网,进而改善油田的开发效果。

2 砂泥岩薄互储层精细描述技术

研究区单砂层厚度一般为2~8 m,地震资料主频25 Hz,层速度2 200 m/s,可分辨厚度大于22 m 的地层单元,难以利用现有的地震资料直接标定、预测单一薄砂层的分布。通过分析,本区地震垂向分辨率与薄互层组厚度相当,且薄互层组沉积韵律特征较明显,可以通过地震属性分析[4-5,8-9]和沉积分级约束[11-12]相结合的思路实现依据薄互层组砂岩厚度分布、沉积序列、相似油田密井网砂体宽厚比数据逐一确定砂体的沉积方向、沉积中心、最大分布范围、砂体间相对位置和单砂体横向边界5 个沉积要素,据此作为薄砂层精细描述的限制条件,进而逐步实现单砂层的精细描述,即沉积要素约束法。具体分以下5个步骤:

(1)利用研究区地震、钻井及测井资料,在精细时深标定的基础上划分薄互层组级次地层格架。

(2)进行地震属性提取,并与薄互层组的砂层厚度开展相关性分析,优选出地震属性预测薄互层组级次的砂层厚度,获得薄互层组砂层的分布范围、沉积主方向、沉积中心3个沉积要素。

(3)在薄互层组地层格架内进行单砂层划分对比,基于薄砂层组沉积韵律特征,推测单砂体间的相对位置关系,即第4个沉积要素。

(4)结合研究区钻井疏密程度或依据相似油田的密井网砂体宽厚比统计数据作为确定单砂体边界的依据,此为第5个沉积要素。

(5)以上述5个沉积要素作为约束条件,逐一刻画出薄互层内部单层砂体的分布范围。

实现薄互储层精细描述的关键有三个方面:精细时深标定、优选地震属性预测薄互层组分布和基于沉积要素约束的薄砂层精细描述技术。

2.1 精细时深标定

由于该油田绝大部分钻井没有声波测井资料,根据Gardner 公式利用密度曲线拟合声波曲线进行时深标定时常存在较大的误差,影响薄互层组预测的准确性[13-14]。本文运用声波曲线重构方法改善时深标定精度,即利用具有声波测井数据的钻井,结合本油田泥质含量、有效孔隙度、总孔隙度和含水饱和度等储层物性参数,在Han 纵波时差公式的基础上重新拟合出新的公式。

式中,DTC为拟合纵波时差,μs/m;TVDSS为海拔深度,m;VCLAY为泥质含量,%;PORT为总孔隙度,%;PORE为有效孔隙度,%;SW为含水饱和度,%。

用重新拟合公式制作的合成地震记录好于Gardner公式制作的合成地震记录(见图1)。改善了研究区速度模型,提高了薄互层组的时深标定精度,为建立薄互层组地层格架和储层预测奠定了基础。

图1 P 油田地震原始记录与合成记录对比

2.2 优选地震属性的薄互层组预测

2.2.1 薄互层组等时地层格架建立

研究区馆陶组L70-L90 油组主要发育薄互层沉积,是本研究的目的层段。利用测井资料垂向分辨率高的特点,以标志层为约束,结合储层发育的集中程度、泥岩隔层及旋回特征,将各油组进一步细分为2~3 个薄互层组。薄互层组的划分精细程度参考了研究区地震资料的分辨率,研究区地震资料可以识别厚度约大于20 m 的砂泥岩薄互层组,即薄互层组的厚度应略大于或相当于地震分辨率(λ/4)识别的地层厚度下限20 m。最终划分结果,这些薄互层组的地层厚度通常为20~35 m,可以利用地震资料开展储层描述与预测。

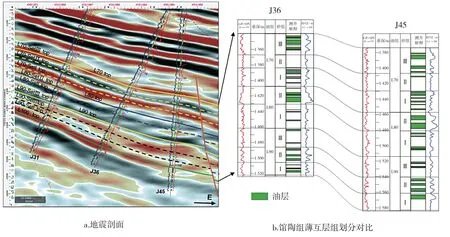

在精细时深标定的基础上,以油层组顶、底面为约束,从地层发育齐全,旋回特征明显的钻井出发,逐层追踪薄互层组顶、底面。通过井震结合进行反复对比,直至平面上完全闭合为止,最终建立薄互层组级别的精细地层格架。L70-L90油组进一步被细分为2~3个薄互层组,自下向上依次命名为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ薄互层组。薄互层组的地层厚度一般为20~35 m,平均27 m;内部的单砂层厚度2~8 m,平均4 m(见图2)。

图2 P油田馆陶组薄互层组精细地层格架建立示意

2.2.2 地震属性优选与砂岩预测

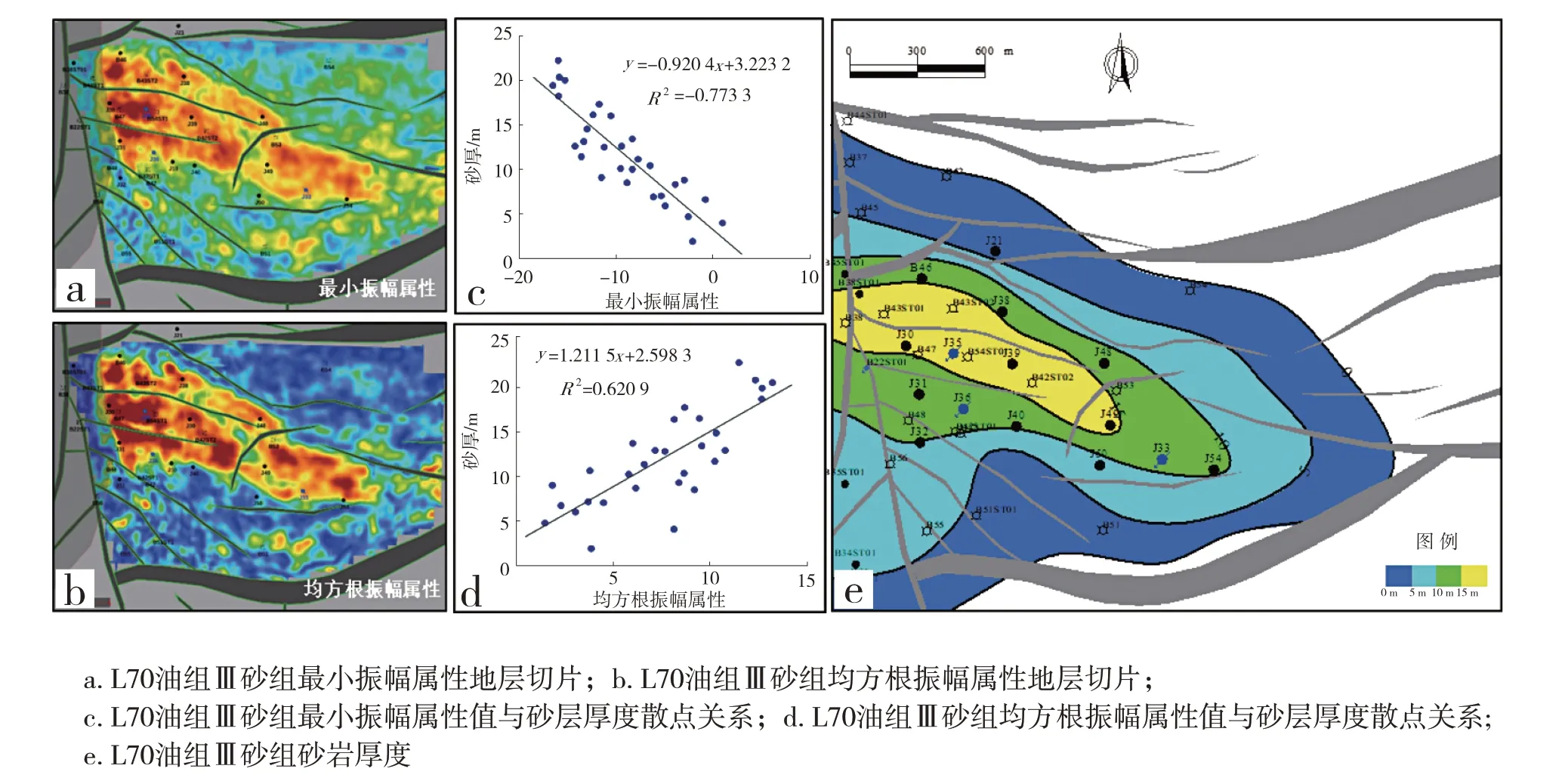

在薄互层组精细地层格架的基础上,依据三维地震资料追踪解释出薄互层组的顶、底面层位,再通过90°相移资料分别提取最大振幅、最小振幅、均方根振幅及平均振幅等地震属性地层切片,并分别与井点砂岩厚度进行相关性统计,认为最小振幅属性与控制井砂岩厚度相关性关系最好,呈现出砂岩厚度越大、振幅值越小的负线性相关特征(见图3)。因此,可以利用最小振幅属性刻画砂泥岩薄互层的砂岩展布特征。

图3 L70油组Ⅲ薄互层组地震属性分析与砂组砂岩厚度

例如,L70 油组Ⅲ薄互层组砂岩厚度与最小振幅属性呈负线性函数关系,负相关系数0.773 3,优于其与均方根振幅属性间的相关性(见图3c)。因此,利用最小振幅属性与薄互层组厚度的函数关系,预测出Ⅲ薄互层组的砂岩厚度分布,结合已钻井点进行适当修正,得到最终厚度分布(见图3e)。如图所示,该薄互层组的砂体展布方向为北西—南东向,薄互层组总砂岩厚度最大为16 m,集中分布于研究区中部,砂体最大宽度为1 000 m(见图3e)。经新钻开发井证实,砂岩厚度吻合率88%。

2.3 基于沉积要素约束的薄砂层精细描述技术

在精细时深标定和精细地层格架划分的基础上,通过地震属性提取,与沉积约束相结合思路,逐一落实了控制单砂层分布的5 个沉积要素(沉积主方向、沉积中心及最大分布范围、砂体间相对位置、砂体几何形态),逐步实现了由薄互层组到单砂层的精细描述。

2.3.1 砂体沉积主方向、沉积中心及最大分布范围确定

遵循沉积旋回性原理,薄互层组(砂组)的沉积特征控制着单一薄层的分布和演化规律。因此,可依据砂层组的砂岩厚度图确定砂岩沉积主方向、沉积中心和分布范围,大致推测出单一薄砂层的沉积主方向、最大分布范围和沉积中心3个沉积要素。

2.3.2 单砂体间相对位置的确定

2.3.2.1 单一薄层识别与划分

目的层薄互层组(砂组)通常由2~5 个薄砂层和近似数量的泥岩层组成,单个薄砂层厚度2~8 m,泥岩层厚度1~4 m,都低于地震分辨率。这种情况下,只能依靠测井资料和动态资料,利用小层对比方法进一步建立更精细的薄砂层级次的地层格架。

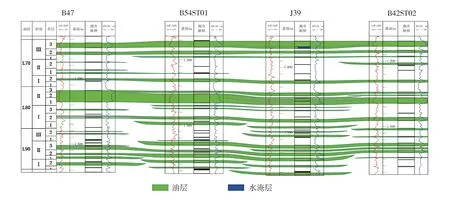

以单一薄砂层和相邻的泥岩隔层组成的正韵律或反韵律作为基本单元,利用伽马、电阻率测井资料将薄互层组细分到单一薄层级别。按照薄互层组顶面拉平的方式,参考薄互层组厚度变化趋势,按垂直和平行于薄互层组沉积方向的次序进行井间对比,反复对比直至闭合,最终建立薄层级别的精细地层格架。每个薄互层组进一步细分为2~3 个薄层,自下而上命名为1,2,3(见图4)。原则上一个薄层包含一个薄砂层。

图4 P 油田馆陶组薄互层组划分对比(钻井位置见图3)

2.3.2.2 薄层沉积序列分析及平面相对位置推测

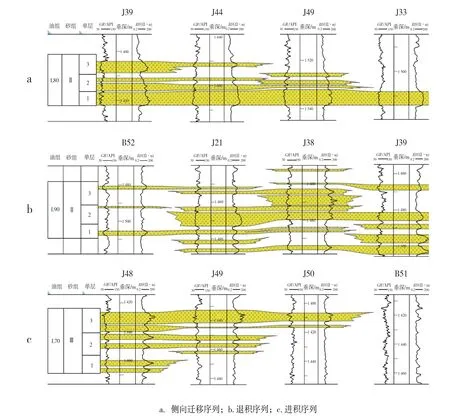

根据沉积旋回分析,研究区可识别出退积、进积和侧向迁移三种薄互层组沉积序列,用以约束平面上薄砂体之间的相对位置关系(见图5),即确定一个主力薄层砂体的分布范围后,参考沉积序列模式可推测出其余砂体分布趋势。

(1)侧向迁移序列:该序列反映了沉积环境水体变化不大的沉积背景下,受季节性洪水和古地形的共同影响,分支河道侧向频繁迁移摆动。砂体组合在某些位置发育厚度较大,但宽度范围有限,横向展布变化较快,呈现出侧向迁移样式(见图5a)。

(2)退积序列:该序列反映了自下而上单层砂岩厚度减薄、泥岩加厚、砂泥比降低的特征,代表了可容纳空间增加,水体面积不断变大,三角洲逐渐向陆迁移的过程。自下而上,单砂体厚度规模和展布范围逐渐变小,连续性变差(见图5b)。

(3)进积序列:该序列表现为自下而上泥岩逐渐减薄、砂岩厚度和砂泥比逐渐增大的特征,代表了可容纳空间变小,水体面积变小,三角洲逐渐向湖推进的过程。自下而上,单砂体厚度规模和展布范围逐渐扩大,连续性变好(见图5c)。

图5 P 油田馆陶组薄互层组三种沉积序列示意(钻井位置见图3)

2.3.3 单砂体的平面几何形态确定

研究区内钻井数量34 口,井距200~250 m,分布较分散,根据薄层精细划分对比结果,并采用井点插值法确定砂体厚度分布形态。

对于单砂体边界的确定,在依据钻井砂岩厚度等比例外插的同时,还结合以下三个条件进一步精细刻画单砂体外轮廓:

(1)砂组砂体分布的外轮廓形态限定单砂体分布范围。

(2)结合本区属于浅水三角洲前缘的沉积背景,借鉴相似储层的密井网地质知识库信息综合确定出单砂体外边界[14]。

(3)根据退积、进积、侧向迁移沉积序列确定的砂体间相对位置进一步修正单砂体的边缘。

按照上述原则,以薄层组砂体分布(沉积主方向、沉积中心和展布范围)为控制,以薄层间垂向相对位置为指导,以平面几何形态限定条件为约束,按照由主到次的顺序依次编制完成各个单砂层的厚度分布图,最终实现浅水三角洲薄层的精细刻画(见图6)。

图6 L70油组薄砂层厚度分布

从图6 可以看出,自下而上,L70 内部砂层逐渐变宽变厚,研究区馆陶组单层砂体多呈北西—南东向条带状展布,向南、北、东三个方向逐渐尖灭。砂体宽400~600 m,宽厚比70~110。

2.4 动态资料验证

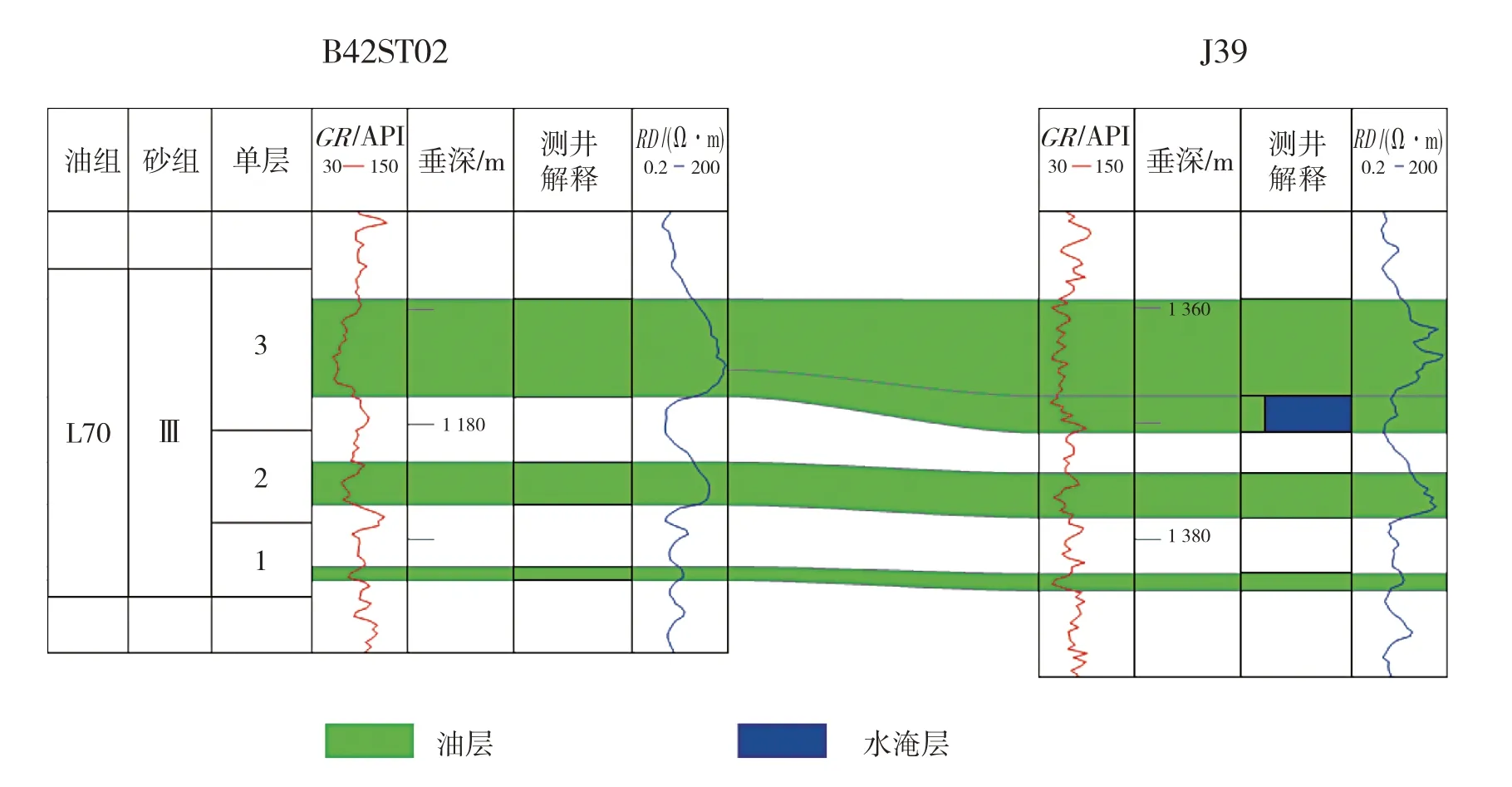

利用研究区新钻井的随钻测压、吸水剖面测试及水淹层解释资料,进一步验证薄层划分结果的合理性及薄层砂体的平面连续性。如图7所示,J39井为一口2017 年投产的生产井,L70 砂体底部水淹,通过分析认为是B42ST02 井2013—2016 年注水导致,证实这两口井的连通性是可靠的,L70砂体压力的亏空证实了J39和周围生产井B54ST01的连通性。

图7 注水井B42ST02和生产井J39之间的对比剖面(钻井位置见图8)

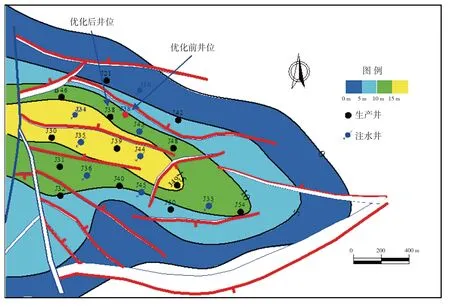

3 成果应用

单砂体展布的研究成果可用于指导开发井的井位优化。J38井位于B46断块,根据L70-L90油组薄互储层研究成果,原设计井位于砂体边缘,向西砂体变厚,据此将该井位置向西优化了60 m。该井实施后,实钻油层厚度比钻前设计增加18 m,产能增加48 m3/d,取得了较好的开发效果(见图8)。

图8 J38井优化前后井位

在P 油田综合调整项目中,指导开发井井位优化20 多井次,减少储层风险6 井次,主力单砂层厚度预测准确率高于90%,储层钻遇率提高18%,注采对应率提高23%,改善了油田开发效果。

4 结论

(1)本文结合P 油田物性参数,利用改进Han公式进行声波曲线重构,取得了较好的时深标定结果,有利于薄互储层的精细描述。

(2)本文利用地震属性分析、地质知识库类比及沉积序列约束的方法对浅水三角洲薄互储层进行了分级精细描述。

(3)薄砂层描述技术在P 油田良好的应用效果不但表明了预测的准确性和实际应用价值,而且建立了不同沉积模式下的单砂体地质知识库,为渤海湾类似油田的研究和开发提供了指导。