EB 病毒相关性传染性单核细胞增多症患儿并发肝功能异常的高危因素分析

2022-08-12王小鹏王美怡

王小鹏,王美怡,刘 芬

(上海交通大学医学院附属第六人民医院儿科,上海 200233)

EB 病毒相关性传染性单核细胞增多症(EBVinfectious mononucleosis,EBV-IM)是一种由EB 病毒原发感染引起的一种单核-巨噬细胞系统急性增生性传染病[1],其主要临床表现为发热、淋巴结肿大、咽峡炎及肝脾肿大等,为良性自限性疾病,也可以引起其他系统的表现,其中肝功能异常在临床上最为常见。本研究回顾性分析2017 年1 月-2021年12 月在上海交通大学附属第六人民医院儿科诊断为149 例EBV-IM 住院患儿的临床资料,探讨EBV-IM 患儿合并肝功能异常的危险因素,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2017 年1 月-2021 年12 月上海交通大学附属第六人民医院儿科诊断为EBVIM 的149 例住院患儿临床资料。纳入标准:符合《诸福棠实用儿科学》第八版中儿童EBV-IM 的诊断标准[1]。排除标准:①近期使用免疫调节剂、糖皮质激素的患儿;②肝炎病毒、巨细胞病毒、单胞病毒等微生物感染。本研究经医院伦理委员会审批通过,患儿家属知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法 收集EBV-IM 患儿的临床资料,包括一般资料(性别、年龄)、临床症状(热程、淋巴结肿大、扁桃体渗出、肝脏肿大、脾脏肿大及皮疹)、实验室检查[谷丙转氨酶(ALT)、外周血涂片(白细胞总数、淋巴细胞百分比、异型淋巴细胞百分比)、体液免疫功能(IgG、IgM、IgA)、细胞免疫功能(CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+比值、CD19+,NK 细胞)、PCT、CRP、全血EBV-DNA 载量]。根据患儿入院时ALT 的检验结果,将EBV-IM 患儿分为肝功能正常组(ALT 为5~64 U/L)、肝功能异常组(ALT>64 U/L)。

1.3 统计学方法 应用SPSS 25.0 统计学软件进行数据分析。符合正态分布计量资料以()表示,组间比较采用两独立样本t检验;非正态分布的计量资料以[M(P25,P75)]表示,组间比较采用秩和检验。计数资料以[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。对差异有统计学意义的单因素进行多因素Logistic 回归分析。绘制受试者工作特征(receiver operator characteristic,ROC)曲线分析各危险因素的预测能力。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 共纳入149 例EBV-IM 患儿,肝功能异常组76 例(51.01%),肝功能正常组73例(48.99%)。两组性别比较,差异无统计学意义(P>0.05);肝功能异常组年龄大于肝功能正常组,差异有统计学意义(P<0.05),其中<3 岁组与3~6 岁组患儿肝功能异常发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);≥7 岁组患儿肝功能异常发生率高于<3 岁组与3~6 岁组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较[,n(%)]

表1 两组一般资料比较[,n(%)]

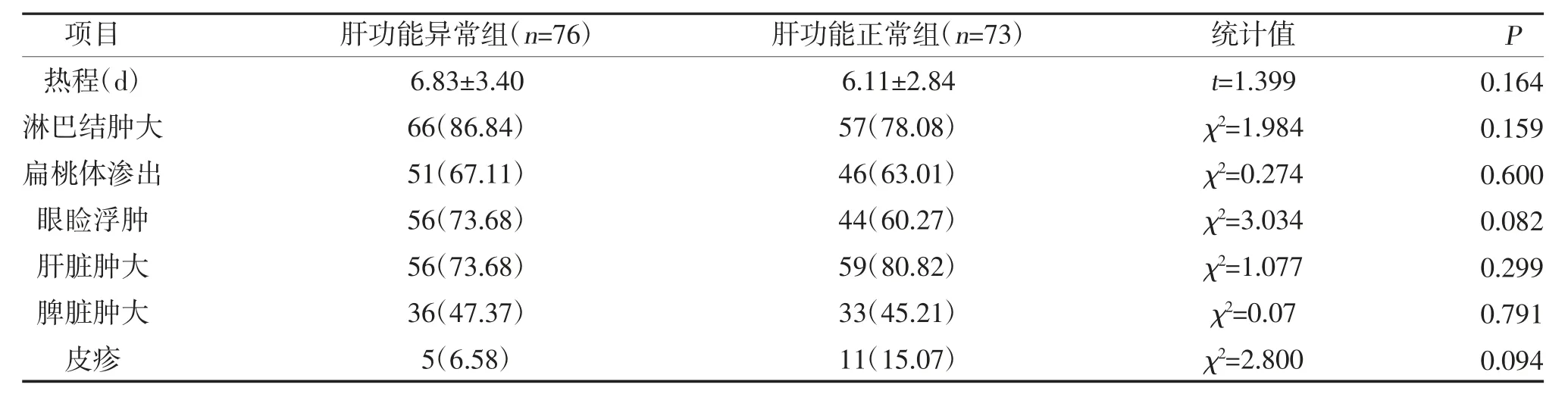

2.2 两组临床症状比较 两组热程、淋巴结肿大、扁桃体渗出、眼睑浮肿、肝脏及脾脏肿大、皮疹比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组临床症状比较[,n(%)]

表2 两组临床症状比较[,n(%)]

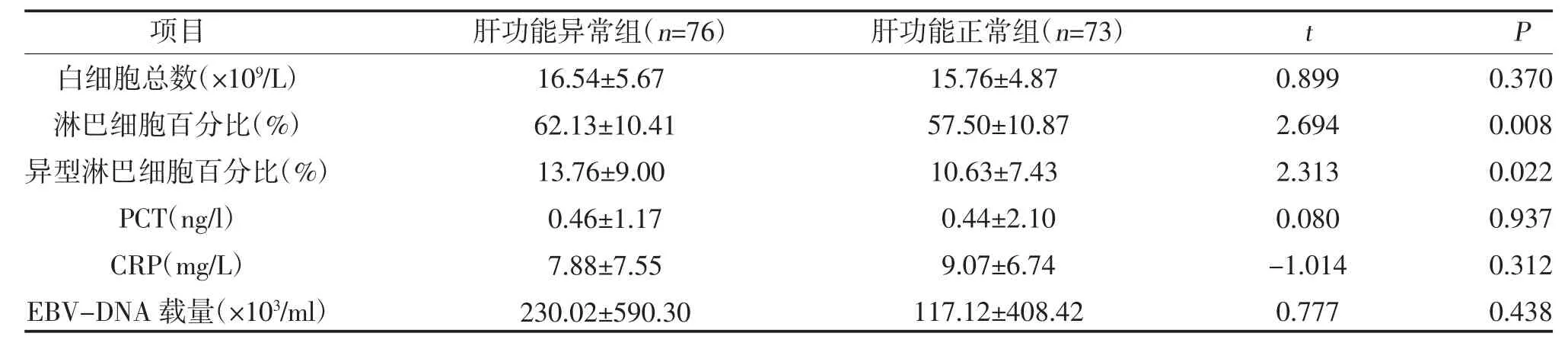

2.3 两组实验室检查指标比较 两组白细胞总数、PCT、CRP 及EBV-DNA 载量比较,差异无统计学意义(P>0.05);但肝功能异常组淋巴细胞百分比及异型淋巴细胞百分比均高于肝功能正常组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组实验室检查指标比较()

表3 两组实验室检查指标比较()

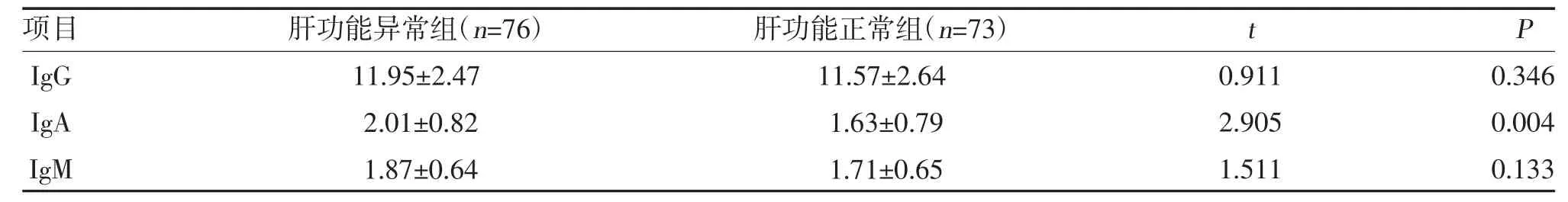

2.4 两组体液免疫功能比较 两组IgG、IgM 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);但肝功能异常组IgA 水平高于肝功能正常组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组体液免疫功能比较(,g/L)

表4 两组体液免疫功能比较(,g/L)

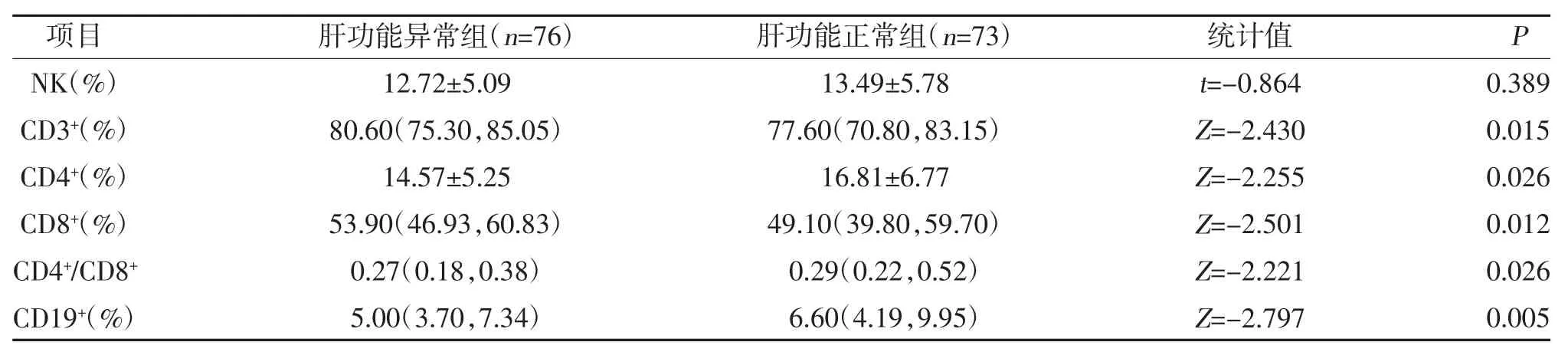

2.5 两组细胞免疫功能比较 肝功能异常组CD3+、CD8+T 细胞水平高于肝功能正常组,而CD4+T 细胞、CD19+B 细胞水平及CD4+/CD8+比值低于肝功能正常组,差异有统计学意义(P<0.05);两组NK 细胞水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 两组细胞免疫情况比较[M(P25,P75),]

表5 两组细胞免疫情况比较[M(P25,P75),]

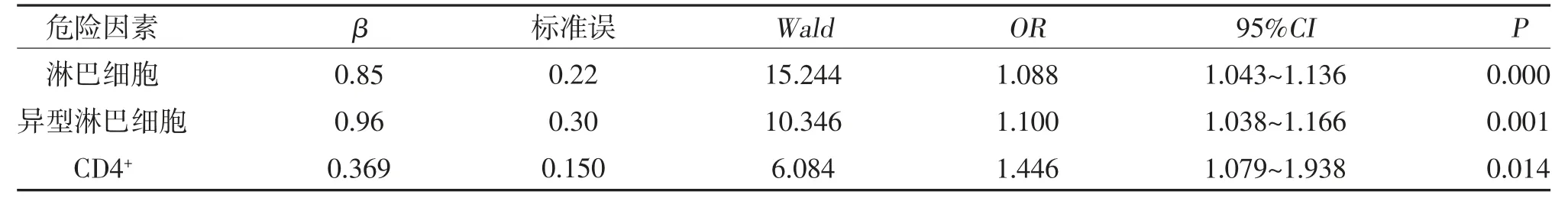

2.6 EBV-IM 并发肝功能异常的危险因素分析 将单因素中有统计学差异的变量纳入素多因素Logistic 回归分析,结果显示淋巴细胞百分比、异型淋巴细胞百分比、CD4+T 细胞水平为EBV-IM 并发肝功能异常的危险因素,见表6。

表6 EBV-IM 并发肝功能异常的多因素分析

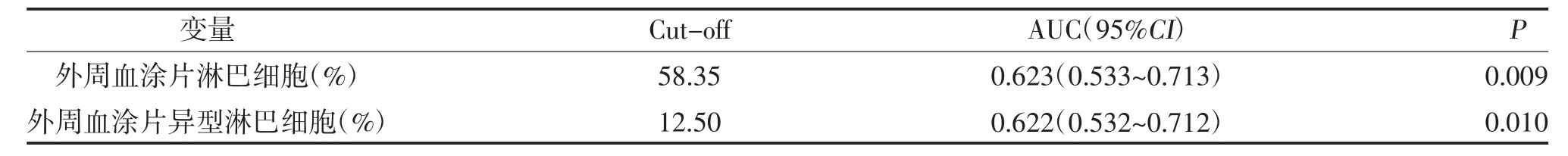

2.7 EBV-IM 并发肝功能异常各危险因素的ROC 曲线分析 ROC 曲线分析显示,淋巴细胞、异型淋巴细胞百分比在EBV-IM 并发肝功能异常的预测中的Cut-off 值为58.35%、12.50%,曲线下面积为0.623、0.622,灵敏度为68.40%、44.70%,特异度为56.20%、75.30%,见表7、图1。CD4+T 细胞水平对EBV-IM并发肝功能异常无预测意义(P>0.05)。

图1 EBV-IM 并发肝功能异常各危险因素的ROC 曲线图

表7 EBV-IM 并发肝功能异常危险因素的ROC 曲线分析

3 讨论

EBV 是疱疹病毒科嗜淋巴细胞病毒属成员,为双链线性DNA 病毒。在正常人群中,EBV 感染非常普遍,感染率可高达80%,其中儿童期约50%的原发感染表现为IM[1,2]。除引起典型的临床症状外,EBV 感染也可以导致EBV-IM 患儿肝功能异常。EBV 导致肝细胞损伤的确切机制尚不明确,目前研究认为EBV 本身并不感染肝细胞和胆管上皮细胞,不对肝细胞产生直接损伤,但EBV 作为一种免疫启动因子,间接导致肝细胞免疫损伤[1]。肝脏可选择性地捕获EBV 感染的CD8+T 细胞,枯否细胞表达TNF-α、Fas 配体、IFNγ 等,从而导致肝脏损伤[3,4]。另外,EBV 感染细胞发生脂质过氧化反应,自由基生成过多,从而产生毒性作用导致肝细胞受损[5,6]。

研究显示[7,8],约50%的EBV-IM 患儿会出现肝功能受损。本研究中149 例患儿肝功能异常者76例(51.01%)。且本研究结果显示,两组性别比较,差异无统计学意义(P>0.05),肝功能异常组年龄大于肝功能正常组,差异有统计学意义(P<0.05),其中<3岁组与3~6 岁组患儿肝功能异常发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);≥7 岁组患儿肝功能异常发生率高于<3 岁组与3~6 岁组,差异有统计学意义(P<0.05),提示随年龄增长,肝功能异常发生率明显升高,与国内外研究一致[8-10],考虑原因为大龄患儿免疫功能逐渐完善,机体对EBV 的免疫反应更加强烈[11],因此对肝细胞的损害更加明显。此外,本研究结果显示,两组热程、淋巴结肿大、扁桃体渗出、眼睑浮肿、肝脏及脾脏肿大、皮疹比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示从临床症状难以判断是否存在肝功能异常。

EBV 激活机体的细胞免疫,T 细胞过度活化,导致淋巴细胞在肝中央静脉周围及肝小叶附近浸润,淋巴细胞绝对值上升;而淋巴细胞受病毒刺激后向母细胞转化,导致异型淋巴细胞增多[12],肝功能异常的EBV-IM 患儿异型淋巴细胞百分比明显升高[13]。本研究结果发现,当EBV-IM 患儿合并肝功能异常时,其外周血涂片淋巴细胞百分比、异型淋巴细胞百分比均高于肝功能正常患儿(P<0.05),提示可以通过外周血涂片淋巴细胞及异型淋巴细胞百分比变化对EBV-IM 患儿并发肝功能异常进行判断。

EBV-DNA 载量反映EBV 感染和病毒复制情况,与病情严重程度及预后密切相关[14]。有研究发现[15],高血清EBV-DNA 载量的IM 患儿体温高峰、淋巴细胞比例水平均较高,提示血清NDA 水平高者可能诱发更强免疫反应。本研究结果发现,肝功能异常患儿全血EBV-DNA 载量水平高于肝功能正常患儿,但差异无统计学意义(P>0.05),提示EBV 感染导致肝功能异常与全血EBV 病毒载量水平无明显相关,与国内报道一致[16]。由于目前EBV-DNA 载量尚未在实验室之间标准化,且对用于研究EBVDNA 的理想标本存在争议[17],因此EBV-DNA 载量与EBV-IM 患儿肝功能异常之间的相关性还有待进一步研究。

体液免疫是机体免疫系统的重要组成部分,B细胞表面的受体分子与相应抗原结合,活化的B 细胞产生IgG、IgM、IgA 等抗体来达到保护机体的作用。本研究结果发现,肝功能异常组IgA 水平高于肝功能正常组,CD19+B 细胞水平低于肝功能正常组(P<0.05);肝功能异常组IgG、IgM 水平较肝功能正常组高,但差异无统计学意义(P>0.05),推测肝功能异常IM 患儿虽然B 细胞水平下降,但其活化及功能是增强的,抗体分泌增多,与国内研究一致[6],提示体液免疫功能增强与EBV-IM 患儿合并肝功能异常相关。

细胞免疫在机体控制EBV 感染中起决定性作用。EBV 感染B 淋巴细胞,导致其抗原性改变,进而使CD8+T 细胞广泛增殖活化,发挥细胞毒作用,破坏EBV 感染的B 淋巴细胞,对病毒进行清除;CD4+T 细胞具有细胞毒性效应及免疫辅助作用,可以抑制EBV 诱导的B 细胞转化,促进CD8+T 细胞清除EB病毒[4,18,19]。EBV 感染患儿体内存在着明显的细胞免疫功能紊乱[20],其CD8+T 细胞广泛增殖活化,CD4+T 淋巴细胞比例降低,CD4+/CD8+比值降低,且CD4+/CD8+比值与疾病的严重程度及预后相关[7,21]。本研究结果发现,肝功能异常组CD3+、CD8+T 细胞水平高于肝功能正常组,CD4+T 细胞水平、CD4+/CD8+比值低于肝功能正常组(P<0.05),提示肝功能异常组患儿存在更明显的细胞免疫功能紊乱,机体免疫抑制功能下降而导致肝功能异常发生,支持细胞免疫反应参与EBV 对肝细胞损害的理论,与国内报道一致[5]。

本研究中多因素Logistic 回归分析显示,淋巴细胞百分比、异型淋巴细胞百分比,CD4+T 细胞水平为EBV-IM 并发肝功能异常的危险因素,故对于临床上淋巴细胞百分比、异型淋巴细胞百分比、CD4+T细胞水平的患儿,应高度警惕肝功能异常的发生。进一步ROC 曲线分析显示,淋巴细胞百分比、异型淋巴细胞百分比在EBV-IM 并发肝功能异常的预测中的Cut-off 值为58.35%、12.50%,曲线下面积为0.623、0.622,灵敏度为68.40%、44.70%,特异度为56.20%、75.30%,提示外周血涂片淋巴细胞、异型淋巴细胞百分比可以作为EBV-IM 患儿合并肝功能异常的预测指标,但预测效果不高,未来仍需在多中心、大样本的前瞻性临床研究予以验证。

综上所述,EBV-IM 患儿合并肝功能异常发生率较高,以≥7 岁患儿发生率最高。EBV-IM 患儿合并肝功能异常患儿多表现为细胞免疫功能紊乱,在今后的临床工作过程中,需要积极关注并及时干预。外周血涂片淋巴细胞百分比、异型淋巴细胞百分比在EBV-IM 并发肝功能异常中有一定的预测价值。但本研究为回顾性研究,未来需要更深入的大规模前瞻性研究进一步探讨。