基于数据挖掘技术分析王幸栓主任中医师治疗眩晕的用药规律

2022-08-12李洪阳姜震宇姜迎宏王幸栓

李洪阳,侯 昕,何 静,姜震宇,汪 奎,姜迎宏,王幸栓

(川北医学院附属遂宁市中医院内分泌代谢病科,四川 遂宁 629000)

眩晕病(vertigo)是一种因对空间定位障碍而产生的运动性或位置性错觉,患者常常感觉自身或周围事物不停旋转、摇摆。眩晕症的病因多样,主要为前庭病变,其表现为感觉到阵发性的外物或本身的旋转、倾倒感、堕落感,多伴有明显的恶心、呕吐等植物神经症状[1]。中医学的眩晕病相当于西医学中的良性发作性位置眩晕、梅尼埃病、脑梗死等疾病[2]。西药治疗本病主要是通过改善患者的脑部供血供氧,起到缓解眩晕症状的效果,临床上虽然有一定疗效,但疗程较长且停药后症状容易反复,治疗远期效果不佳。因此,需在临床需要探索简、便、验、廉的治疗方法。祖国医学治疗本病有着悠久的历史和丰富的经验,在祖国医学千年发展中,形成了多种治疗眩晕的方法,大多是从“痰”“虚”“瘀”等方面认识和治疗本病。王幸栓主任尤其擅长利用中医药来治疗眩晕病,受到张仲景提出的“痰饮”是眩晕发病的重要原因这一观点的启发,从“痰”的角度辨病辨证论治,以清热利湿,祛痰降浊,活血化瘀,补气升清等为主要治法,临床上有着满意的疗效。余有幸跟师坐诊学习,获益匪浅。现利用中医传承辅助平台将其临床经验总结如下。

1 资料与方法

1.1 数据来源 收集2019 年1 月-2021 年1 月遂宁市中医院王幸栓主任中医师门诊初诊眩晕病患者210 例。纳入标准:①符合眩晕诊断标准[3,4];②处方的剂型为汤剂或者免煎颗粒;③服用方法为内服;④方药齐全。排除标准:①患者资料不全;②患有心、脑、肝、肾脏器疾病的患者;③以西医治疗或非中药内服治疗为主的病案。

1.2 方法 对所研究中药的名称、性味、归经及功效分类参照《中药大辞典》和全国高等中医药院校教材“十五”规划教材《中药学》进行规范。对同一药物的不同炮制方法,统一为同一药物,如竹叶柴胡和北柴胡统一为柴胡,法半夏统一为半夏等。四气,可分为寒、热、温、凉、平,并将“微寒”“微温”分别归入到“寒”“温”的范畴。五味,即酸、苦、甘、辛、咸。中药功效参照《中药大辞典》和全国高等中医药院校教材“十五”规划教材《中药学》规范进行分类。

1.3 数据录入 为保证数据的准确性,录入与审核工作由4 人分A、B 组完成。A 组严格按照纳入与排除标准建立Excel 表,B 组反复校对数据并将数据录入中医传承辅助平台(V3.0)软件,由此建立王幸栓主任中医师治疗眩晕病的处方数据库。

1.4 数据分析方法 运用中医传承辅助平台(V3.0)软件进行数据分析,应用中医传承辅助平台中的“方剂分析”与“统计分析”分析数据,包括药物的使用频率、组方规律、性味归经及核心组合,总结其用药规律。

2 结果

2.1 用药频次 高频用药主要为小柴胡汤、半夏白术天麻汤、泽泻汤等方药,使用频次高于100 次的药物共17 味,对每味药的使用频次进行由高到低排序,见表1。

表1 用药频次>100 的中药(n)

2.2 药性统计

2.2.1 用药四气统计 210 首处方主要以寒性药物治疗为主,使用频次达1313 次,其次为温性、平性、凉性药物,热性药物使用频率占比最低,见图1。

图1 四气统计

2.2.2 用药五味统计 210 首处方治疗眩晕病主要以苦性药物为主,使用频率达1853 次,其次为甘味、辛味、酸味,咸味药物使用频率最低,为80 次,见图2。

图2 五味统计

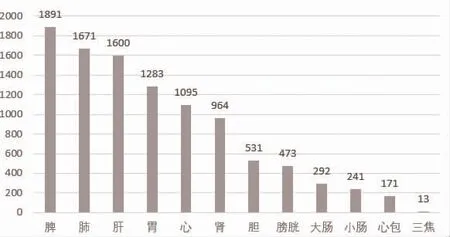

2.2.3 用药归经统计 210 首处方以归脾经药物最多,使用频率达1891 次,其次为归肺经、归肝经的药物,分别为1671、1600 次,见图3。

图3 归经统计

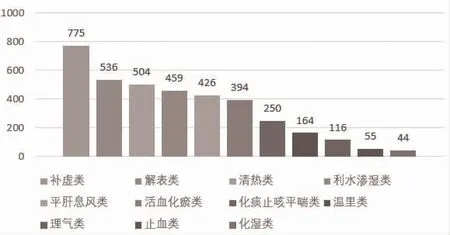

2.2.4 用药功效统计 210 首处方按使用频次降序排列,前3 类药物分别是补虚类、解表类、清热类,频次分别为775、536、504 次,见图4。

图4 用药功效统计

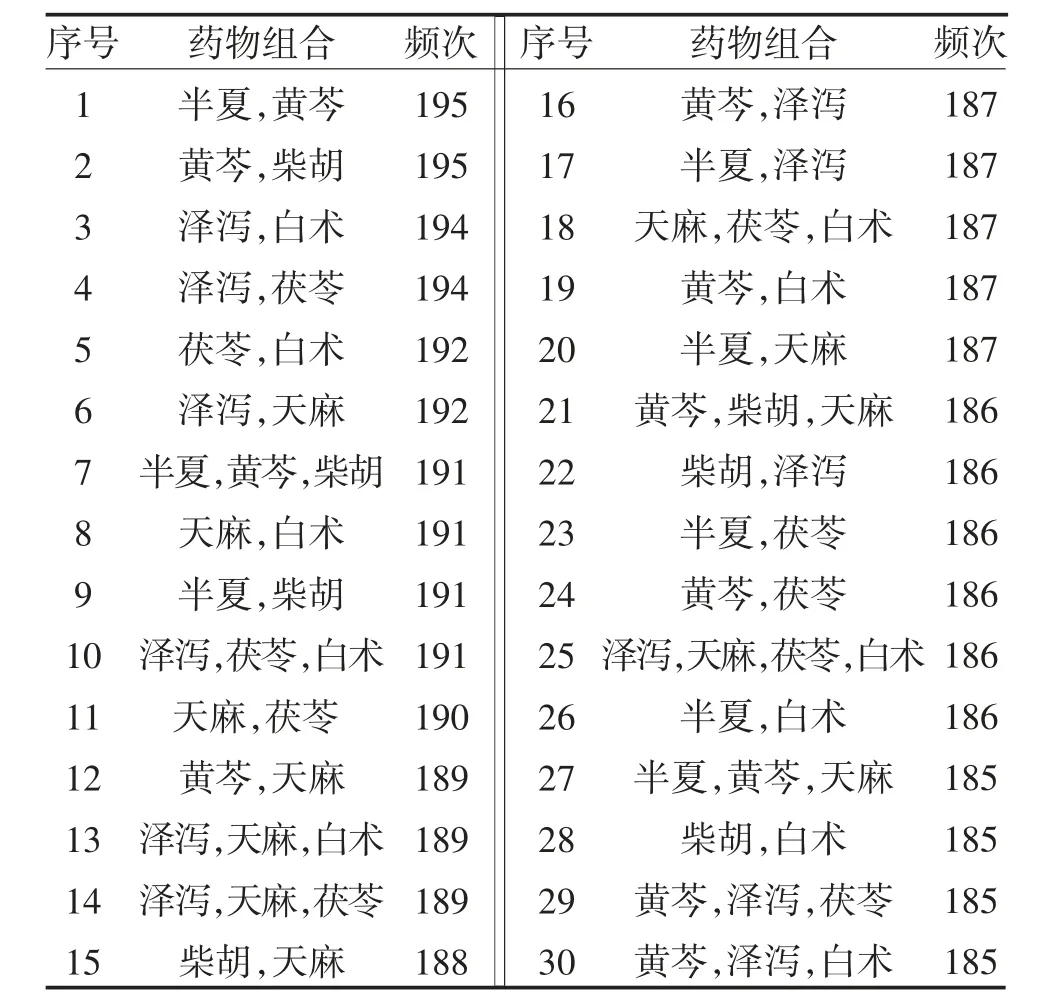

2.3 用药组合统计 将处方中用药配伍关系频次高于185 次的用药组合按降序排列,共计30 组,使用频次前3 位的依次是:半夏-黄芩、黄芩-柴胡、泽泻-白术,次之为泽泻-茯苓,茯苓-白术,泽泻-天麻,见表2。

表2 用药组合频次≥185 的配伍关系(n)

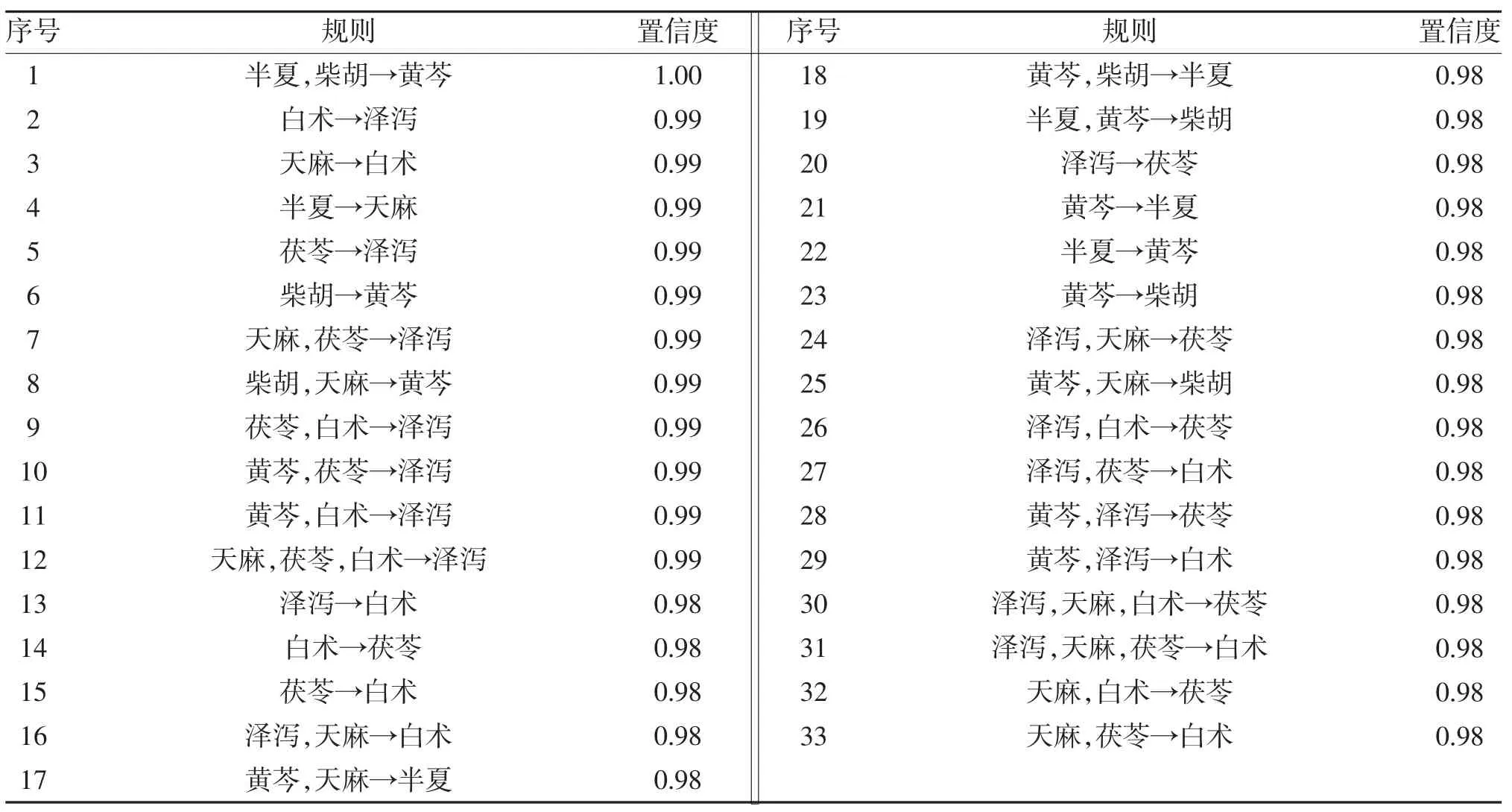

2.4 药物关系统计分析 通过中医传承辅助平台(V3.0)软件,将210 首处方统计得出其药物使用关系图,可看出王幸栓主任中医师治疗眩晕主要以小柴胡汤合半夏白术天麻汤加减为主,配伍或淡渗利湿,或清利湿热,或平肝熄风之药,见图5、表3。

表3 药物关联规则(置信度≥0.98)

图5 药物关系图

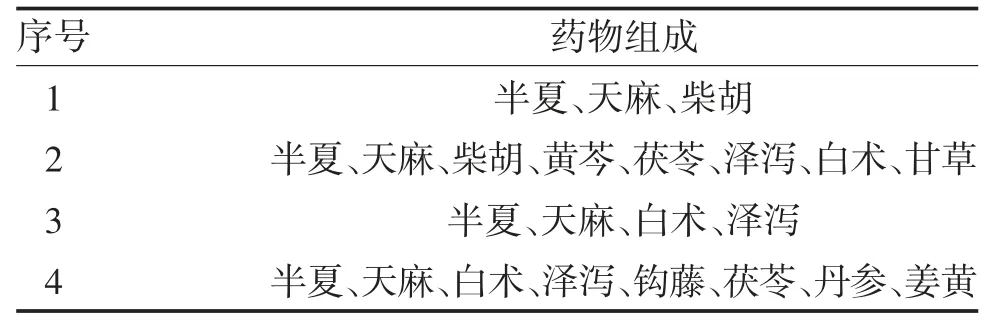

2.5 药物核心组合关系 通过中医传承辅助平台(V3.0)软件,统计出此方用药核心组合共4 组,主要以半夏、天麻为主,酌情配伍清热利湿、活血化瘀,或平肝熄风之药,药物组成见表4;将核心组合再组合得出新方,可分为清热利湿和活血化瘀两类,见表5。

表4 核心药物组成关系

表5 新方药物组成

3 讨论

本病属祖国医学“眩晕”范畴,眩晕指目眩与头晕的总称。目眩即眼花或眼前发黑,视物模糊;头晕则是感觉自身或外界景物旋转,站立不稳为主要特征,二者常同时出现,故统称为“眩晕”,其临床症状轻重表现不一。眩晕最早见于《内经》之“眩冒”,病位在清窍,多由气血亏虚、肾精不足等致脑髓空虚,清窍失养;或肝阳上亢、痰火上逆、瘀血阻窍等而扰动清窍病发眩晕,与肝、脾、肾三脏关系最为密切。虽历代医家对眩晕病的病因病机认识不一,但总分虚实。发病为虚证者较多,阴虚、血少、精亏等均可导致眩晕;实证则如气滞、痰浊、瘀血等亦可发病。眩晕的发病过程中,各种病因病机之间可相互影响与转化,多形成虚实夹杂的症候。眩晕的治疗原则主要是补虚泻实,调整阴阳。虚者当填精生髓,滋补肝肾,益气养血,调补脾肾;实者则以潜阳、泻火、化痰、逐瘀为主要治法。通过分析王幸栓主任治疗眩晕病的用药规律,得出核心组成及新方,可总结出眩晕的病机为水邪上犯清窍,痰湿瘀热蕴结。所以当从“痰”的角度出发来治疗本病,由此确立化痰降浊,活血祛瘀,补气升清,和解表里等主要治法,兼顾患者特殊兼证,再灵活加减。

对王幸栓主任门诊治疗眩晕病的210 首处方中的药物进行频次统计,结果显示,共涉及133 味中药,使用频次高于100 次的药物共17 味,对每味药的使用频次进行排序,得出频次降序排列前3 分别是半夏、黄芩、柴胡。据相关药理研究,半夏具有一定的镇静效果,对于眩晕有积极改善作用[5,6];黄芩现代研究也补充了其对于高血压的治疗具有一定作用,故而能够有效地改善眩晕症状[7];柴胡现代研究表明,其与降血脂、抗凝具有直接的关系[8],故其对于眩晕的预防及发作有直接作用。

四气分析得出,王幸栓主任治疗眩晕病以选用寒性和温性药物为主,其次为平性药物。病证有寒热之别,故用药有温凉之异。疾病往往是复杂多变的,表寒里热、上热下寒、但寒不热、但热不寒等寒热错杂的证候往往多见。且眩晕病病程较长,痰浊水湿易蕴结日久化热,故选以寒性药物清瘀热,阻滞疾病进一步发展;温药制阴,可温化痰湿,故所谓“病痰饮者当以温药和之”;通过寒热并用法,共奏利湿祛浊之效。五味分析显示,王幸栓主任常用苦味、甘味、辛味、苦味药物,使用频次最高达1853 次。苦者,能泄,能燥,能坚;燥则祛湿、祛痰,祛除体内湿热之气;甘者,能和、能缓、能润;使得泻而不燥,驱邪而不伤正,顾护机体正气;辛者,能散、能行;具有发散、行气行血之功效,对于机体有形实邪的滞留具有推动作用,使得其驱邪力量更强,辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,同样取其通过温阳来制阴之意,以期取得更满意的临床疗效。

从归经分析来看,王幸栓主任多选用归脾、肺、肝经药物,归脾经药物达1891 次。中医认为,脾为后天之本,主运化,为生痰湿之源。通过利用归脾经的药物,发挥健脾益气,化湿祛痰之效。《医宗必读》“脾土虚弱……瘀而成痰”,痰浊上蒙清窍则诱发眩晕。《素问·至真要大论》云“诸湿肿满,皆属于脾”,故用药以归脾经最多。肺主行水,通调水道,下输膀胱,为水之上源,全身的津液代谢离不开肺脏的参与,故王幸栓主任中医师治疗痰湿瘀血蕴结而致的眩晕时多采用归肺经药物。《素问·至真要大论篇》记载“诸风掉眩,皆属于肝”,且肝经走向“过咽喉连目系,上出额,与督脉交汇于巅顶”,肝气循经上行,肝气升发太过则易出现肝阳上亢,肝气上逆出现眩晕,可见眩晕病发作与肝的关系密切。由此看出王幸栓主任多选用归脾、肺、肝经药物治疗眩晕,是基于眩晕病因病机,即水邪上犯清窍,痰湿瘀热蕴结,致元神失养,虚实夹杂,发作眩冒。通过功效分析得出,王幸栓主任中医师治疗眩晕病多选用补虚类、解表类、清热类、利水渗湿类药物。因历代医家认为,“无虚不作眩”“无痰不作眩”,虚与痰(湿)是眩晕病发作的两个根本因素。所以眩晕病的病机属虚实夹杂,在眩晕病的任何阶段,都存在虚实共存的特点,也确定了其治则是补虚泻实。之所以泻实药占比较补虚类低,一是眩晕病病程一般较长,有着缠绵难愈的特点,若是泻相对较多,致正气损伤,不利于疾病的恢复;二是虽补虚类药物可分为补气、补血、滋阴、壮阳类药物,但王幸栓主任中医师治疗眩晕病多用补气药,如黄芪、白术、甘草、大枣等,利用气能行津之特点,助利湿化浊之效,同时气能生又顾护正气,一举多得。选用解表类药物,如羌活、蔓荆子、柴胡等,则是认为有形实邪(以水湿为主)滞留体内,想要借助药力将其驱除,一定要给予其出路,通过合用解表药,透邪外出,故王幸栓主任常选用解表类药物配合治疗眩晕病。而清热类、利水渗湿类药物虽为其核心药物,但气性味寒苦,恐伤年老者或体弱者之正气,又影响药物口感,不利于保证依从性,故而稍稍减量。

通过药物关系分析,得出王幸栓主任用药主要组合为:半夏-黄芩、黄芩-柴胡、泽泻-白术。记录为半夏,实则法半夏为主。半夏祛湿化痰,黄芩清热燥湿,共奏利湿之效;柴胡解表,配合黄芩达邪;泽泻清热利水渗湿,白术益气健脾、燥湿利水,两者兼顾标本,虚实共调;三组药对即强调水湿为患是眩晕病的基础,又针对其以虚为本的特点,临床疗效有所保证。

新方1:将核心组合1、2 重组后得到新方1,其组成符合止晕一号方,其主要组成为:半夏、天麻、柴胡、黄芩、茯苓、泽泻、白术、甘草。本方是以小柴胡汤合半夏白术天麻汤加减组成。小柴胡汤首记录于东汉张仲景《伤寒论》,为“少阳机枢之剂,和解表里之总方”,符合《素问》中“木郁达之”“火郁发之”之旨。郁火一平,胆气条达,三焦和畅,枢机运转,升降协调。钮静等以小柴胡汤治疗眩晕病45 例得出其配伍精当,疗效确切[9]。小柴胡汤证临床见症颇多,表现复杂,但见一证便是,不必悉俱,提示只要见到其中一个症状,就能揭示邪入少阳经腑,枢机不利的病机,即可用小柴胡汤来治疗,且临床疗效满意[10-13]。使枢机运转,气机畅达,则诸证自愈。半夏白术天麻汤出自《医学心悟》,方中半夏燥湿化痰,天麻平熄肝风而止眩晕,白术、茯苓、泽泻健脾渗湿,使健运以除痰湿,佐以甘草补气兼调和诸药,共奏清利上窍而止晕,适用于素体气虚,痰湿较重,舌苔厚腻的患者。新方2:将核心组合3、4 重组后得到新方2,其组成符合止晕二号方,其主要组成为:半夏、天麻、白术、泽泻、钩藤、茯苓、丹参、姜黄等。本方是半夏白术天麻汤和泽泻汤加减组成。半夏白术天麻汤在临床治疗眩晕运用丰富,临床疗效客观满意[14-17]。泽泻汤以泽泻、白术相配利水除饮,健脾制水;因久病及血,故以丹参、姜黄活血化瘀。姜黄具有行气破瘀、行津消痰的功效。历代多用于治疗胸腹胀痛、肩臂痹痛、跌打损伤等等,较少用于眩晕治疗。临床证实姜黄可大幅度降低血清总胆固醇,进而缓解失眠、头痛、头昏及心前区疼痛、胸闷等症状[18-20]。眩晕病其定位于头部,当其病机为有瘀阻脑络时,治疗中加用姜黄可以引药上行起到活血化瘀之功;眩晕病通常病程长,病势缓,常常使用姜黄配丹参。有关研究发现姜黄配丹参能有效去除管壁沉积的脂块。诸药合用,化痰祛湿,健脾利水,活血化瘀而止晕,适用于眩晕病程较久,痰湿兼有瘀血,见舌淡紫,苔厚腻的患者。

4 总结

临床中有因少阳病提纲之口苦咽干目眩而用小柴胡汤治疗眩晕的,也有利用经方半夏白术天麻汤治疗眩晕的,但少有将两方合用来治疗眩晕。王幸栓主任认为两经方合用,再适当辨证加减,使得有形实邪痰湿瘀血可祛,清窍得养,可有效缓解眩晕甚至治愈。虽两核心方组稍有区别,但临床常见二者兼顾,故可酌情使用。两方虽重在祛湿,但驱邪不伤正,兼顾益气活血等,使元神得养,清窍得濡,神明得运,故而减轻甚至治愈眩冒。此方为王幸栓主任使用多年的临床治疗眩晕病的方剂,疗效满意,以期丰富临床治疗眩晕的方法与思路。