基于随机前沿引力模型的中国与东盟农产品贸易效率研究

2022-08-11陈孟莎

陈孟莎

(安徽粮食工程职业学院 工商管理系,安徽 合肥 230012)

“一带一路”倡议是新时代中国提升对外开放水平的国家顶层战略设计。从倡议所倡导的“共赢”来看,战略的最终目标是实现区域的利益共同体。“一路”的核心区域是东盟、南亚等国家,而东盟在2002年便与我国建立了中国—东盟自由贸易区(China and ASEAN Free Trade Area,CAFTA)。双方定于2010年全面建成中国—东盟自贸区,提升中国与东盟十国的贸易便利化水平,使双方在互利共赢基础上实现贸易福利的增加。CAFTA建成已十年,作为“一路”上已有的成熟的区域经济共同体,CAFTA的升级发展,特别是区域间农产品贸易的发展备受瞩目。

“一带一路”沿线遍布农业国家,占据世界农业增加值前十位中的四席,域内农业贸易具备规模基础。CAFTA成立伊始,双方便将关税减让作为消除双边贸易壁垒的核心项目。中国与东盟国家近几年贸易频繁,二者在农产品贸易中优势互补,具有长远发展空间。2004年(“早期收获”方案实施)至2010年(中国—东盟贸易区基本建成),中国东盟的农产品贸易额持续增长。作为全球最大的发展中国家间的自由贸易区,中国—东盟自贸区已走过15个年头。以关税减让为核心的中国—东盟自贸区合作框架对区域贸易的激励效应式微,尽管双边贸易额依然保持增长态势,但我国贸易条件并没有明显改善,2013—2019年间贸易条件稳中有降。也就是说,我国在大量出口的同时,却没有获得相应的贸易福利,甚至在个别年份出现贸易福利减低的情况。贸易福利的降低有违中国—东盟自贸区的设立初衷,而现有的关税减让举措已趋近“零关税”。“后自贸区时代”,单纯的关税减让制度红利消耗殆尽。由于农业是国家基础性部门,各国对农产品贸易持更加谨慎的态度,技术壁垒等非关税壁垒对双边农产品贸易的影响日渐显著,中国—东盟这一最大的发展中国家自由贸易区在农产品贸易领域的合作显露出后劲乏力的征兆,亟需新的制度红利促进双边农产品贸易的深入发展。“一路”倡议为中国—东盟自贸区升级发展提供了新的机遇,如何对接“21世纪海上丝绸之路”,在成熟合作基础上进行体制机制创新,进一步推进中国与东盟国家间农业领域合作,是中国和东盟国家亟待解决的问题。

一、文献综述

2013—2020年,关于“一带一路”的研究成果颇为丰富,众多学者为自身研究领域的中国问题赋予新的内涵。黄庆波对中国与“一带一路”沿线国家贸易格局进行实证分析,在此基础上提出了差异化细分发展策略[1];李丹等分析了“一带一路”背景下中国与中东欧国家农产品贸易的潜力,并提出优化举措[2];许广灵等分析了“一带一路”战略下中国与中亚国家的农产品贸易潜力,并提出完善贸易体系的建议[3]。对于“21世纪海上丝绸之路”对中国与沿线国家贸易潜力的挖掘,众多学者对此进行了研究。全毅等[4]、吴喜龄等[5]、谭秀杰等[6]、冯氏惠[7]均运用引力模型对“一带一路”周边国家贸易潜力加以预测,结果表明中国和东盟国家在贸易发展上具有广阔空间。

自贸区建成前,其发展路径和自贸区相关问题是学术界的研究热点,农产品作为双边贸易的重点也受到广泛关注。周曙东、崔奇峰运用一般均衡模型对自贸区实施关税减让措施后的农产品贸易额、农产品贸易结构进行预测,提出自贸区建设可增加中国—东盟的贸易福利[8]。俞国祥、胡麦秀针对中国与东盟水产品贸易在“一路”背景下的竞争性、互补性进行研究,结果表明互补性强于竞争性,双边在水产品贸易上进一步深化合作是符合中国和东盟双方共同利益的举措。[9]

综合现有分析可以看出,在“一路”背景下对中国东盟自贸区农产品贸易以及农村农业合作方面展开的研究少之又少。众多学者通过引力模型进行双边产品贸易潜力分析时未利用随机干扰项,这有可能导致较大的偏差。在这一情况下,本文聚焦中国与东盟农产品贸易潜力和贸易效率的分析,通过构建随机前沿引力模型,试图更精准地对中国与东盟贸易潜力进行预判。

二、中国对东盟的农产品贸易潜力及贸易效率研究

“21世纪海上丝绸之路”被视为中国—东盟自贸区的升级版。作为中国向本地区提供的一项制度性公共产品,其多元性和开放性超出现有的区域性合作组织,其未来释放的制度红利将进一步激发区域贸易新动能的产生。“一路”究竟能为中国—东盟自贸区农产品带来多大的提升空间?我们将通过构建随机前沿引力模型进行分析。

(一)研究方法与模型的构建

最原始的引力模型的表征变量只有国家贸易规模和距离,这两个要素是影响双边贸易的最关键要素,而现实中双边贸易会受到很多因素的影响。我们结合现有关于贸易潜力和效率的研究成果,并考虑“一路”沿线东盟国家的实际情况,引入边界、非关税壁垒等控制变量,构建随机前沿引力模型。被解释变量分别是农产品出口和农产品进出口总额,具体回归方程为(1)式和(2)式,式中μ服从截尾正态分布。

lnAEXPijt=β0+β1lnPGDPit+β2lnPGDPjt+β3TCijt+β4lnDij+β6Bij+β7NTMij+vij-μij

(1)

lnATijt=β0+β1lnPGDPit+β2lnPGDPjt+β3TCijt+β4lnDij+β6Bij+β7NTMij+vij-μij

(2)

回归方程中,AEXPijt与ATijt分别为i国对j国的农产品出口额和农产品贸易总额;PGDPit与PGDPjt分别为出口国和进口国的人均国内生产总值;TCijt代表两国农产品贸易的互补性。本文将运用农产品贸易结合度指数来表征,Dij表示两国之间的距离,也是影响双边贸易流量最显著的外部因素之一,通常情况下与双边贸易流量呈负向相关关系;Bij表示两国是否有共同边界,“一路”上的东盟国家若与中国接壤则该值取1,否则取0。NTMij表征非贸易壁垒,非关税壁垒本身包含多种具体表现形式。国际上常用的度量非关税壁垒的方法主要有等量关税法、价格差值法、等量补贴法等。鉴于东盟各国非关税壁垒资料公开程度有限,且本研究旨在研究贸易潜力,即总体数额的潜力大小,并不需要在具体产品品类细分各种非关税贸易壁垒。因此,本文选取魏格坤对东盟农产品非关税贸易壁垒的研究数据[10]。

由于本文样本国家仅有东盟十国,基于结论的稳健性和可靠性考量,选择尽量长的时间跨度,并结合数据的可获得性,最终选择2009—2019年的数据作为样本数据。贸易数据来源于中华人民共和国商务部对外贸易司。GDP数据来源于WDI数据库。共同边界(Border)变量的数据来源于CEPII。农产品贸易结合指数数据由笔者计算得来。非关税贸易壁垒的数据借鉴魏格坤的相关研究成果[10]。

(二)模型检验与估计

1.模型的适用性检验

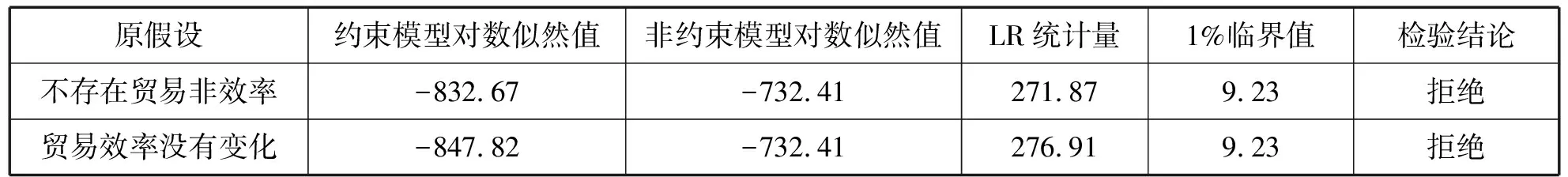

随机前沿引力模型高度依赖模型的函数形式。因此在估计之前,对模型的设定进行假设检验:(1)技术非效率的存在性检验;(2)技术变化的存在性检验。似然比检验结果显示存在贸易非效率,使用随机前沿方法对引力模型进行估计是适宜的。似然比检验拒绝了贸易效率没有变化的原假设,说明在2006—2015年贸易效率存在显著变化,使用时变方法(TVD)进行模型估计更合适(表1)。

表1 模型的适用性检验

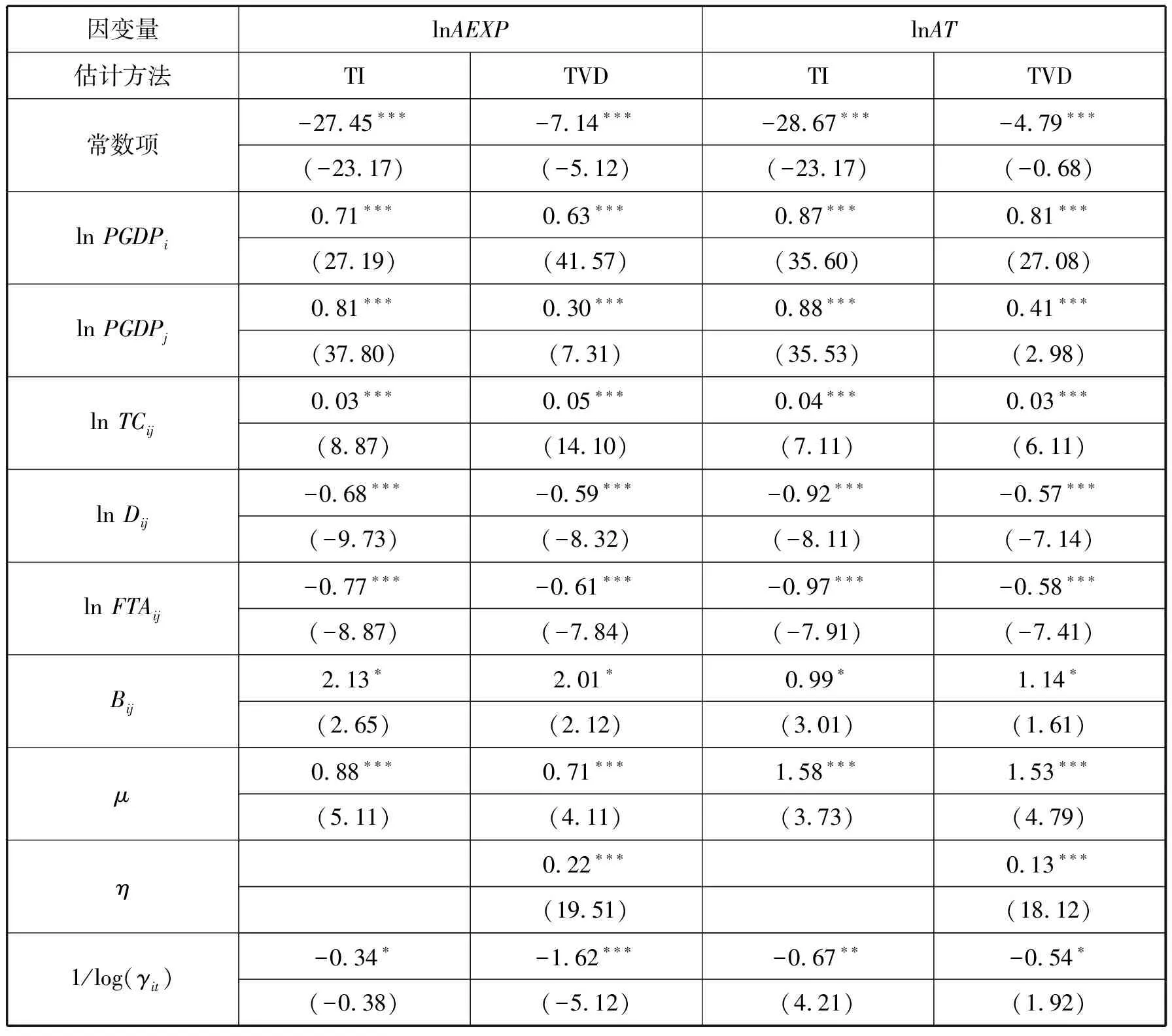

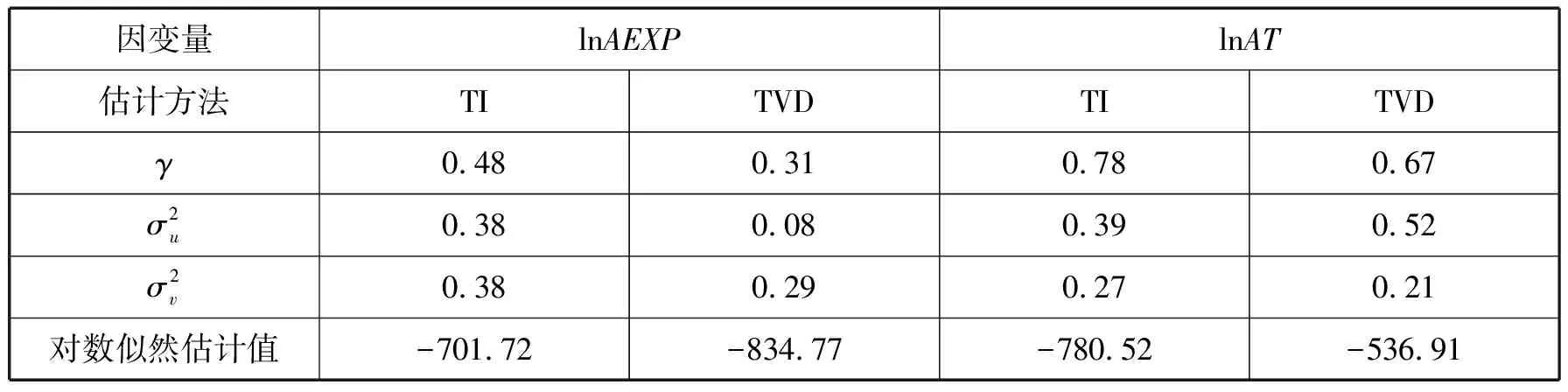

2.模型的估计

根据模型设定,本文对2006—2016年的农产品出口数据和贸易总额进行随机前沿引力模型估计。运用STATA软件进行测算,结果如表2所示,η非常显著,并且大于零,说明中国农产品的出口和进出口贸易效率都存在显著的随时间递增的变化,符合中国农产品贸易的实际发展趋势;η的估计结果说明使用TVD模型估计更加合适;μ显著大于零,说明非效率项的截尾正态分布假设是合适的。

在TVD估计结果中,GDP变量对中国的影响远小于其他贸易伙伴国,表明东盟贸易伙伴国规模的变化将更容易产生影响,也间接反映出现有贸易规模的提升空间较大;距离D的系数显著为负,表明距离变量在双边农产品贸易中的显著作用,为“21世纪海上丝绸之路”沿线基础设施建设的战略选择提供了理论和数据支撑;贸易互补指数(TC)较高则意味着较高的贸易规模;共同边界变量B未具有稳健的统计显著性,这与预期中与我国接壤国家将获得贸易便利有所不同,因为与我国接壤的缅甸、老挝及越南在地理上多为西南部大山所阻,不具备交通便利优势。NTM表现出较为稳健的显著性,这与预期相吻合。由于农产品在国民经济中的特殊地位,各国对农产品贸易的限制措施也呈现出多样化形式,从而导致中国—东盟的农产品关税很低但利用率不高、非关税壁垒作用显著的结果。

表2 2006—2016年的农产品出口数据和贸易总额的实证结果

续表

3.贸易效率分析

中国与东盟十国在出口和贸易总额两方面的贸易效率如图1所示。其中,中国和泰国(0.71)的贸易效率处于首位;农产品贸易效率在0.5以上的国家有三个:越南(0.66)、菲律宾(0.63)和马来西亚(0.55),这三个国家与中国的农产品贸易效率较高;贸易效率在0.4~0.5之间的国家有三个:印度尼西亚(0.47)、新加坡(0.44)和缅甸(0.41),这三个国家与中国的农产品贸易效率处中游水平;而文莱(0.38)、柬埔寨(0.37)、老挝(0.31)的贸易效率均低于0.4,说明这三个国家的贸易与中国的产品贸易效率较低。从贸易效率的数值来看,十国中的六国与中国的农产品贸易效率在0.5之下,说明贸易提升空间很大。

图1 中国与东盟十国的农产品出口贸易效率和进出口贸易效率值

所谓最优前沿技贸易潜力,是指实际贸易额与贸易效率的比值。欲获得某一年的贸易潜力,将相应的各变量数据代入公式即可。贸易潜力提升空间=(拓展贸易潜力/贸易潜力)-1。以2016年为例,东盟十国农产品贸易潜力值经过计算后,贸易潜力居前四位的国家分别是印度尼西亚、泰国、越南和马来西亚。这四国也是当前东盟国家中与中国贸易最密切的,特别是印度尼西亚,贸易提升潜力巨大;菲律宾、新加坡、柬埔寨和老挝贸易额相对较小,但也有较大的提升空间;文莱贸易体量过小,相较于其他九国,数据并不显著。

三、优化农产品贸易效率的对策

(一)加强基础设施建设,畅顺海上贸易通道

实证结论显示,距离是影响贸易的最主要的显性外部因素。从通道经济视角出发进行分析,改善经贸通道能够促进双方合作效率的提升。由于农产品自身的特性,农产品特别是水果等保鲜期较短,贸易的时效性非常强。为避免大规模的损耗,高效便捷的物流体系是促进农产品贸易发展的前提。农业运输体量大,更需要高标准的运输设施及港口节点。因此,畅顺海上贸易通道是进一步挖掘中国—东盟农产品贸易潜力的基础,东盟国家是“一路”的核心区域。中国和东盟之间的贸易大多通过海上完成,东盟十国中有七个是中国的海上邻居,提升贸易效率首先应以促进中国—东盟海上互联互通的基础设施建设为重点,优先布局港口等交通节点的硬件建设。

作为世界上重要的海运大国,中国沿海主要港口吞吐量、海运需求规模、海运船队水平等均居世界前列,与世界各国航线具有高连通度。相较于中国的海运体系,除了新加坡港属高质量港口外,马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国港口水平差强人意,而柬埔寨、缅甸、文莱与老挝等四国的港口尚处于低水平建设中。此外,有的国家国内发展极不平衡,如印度尼西亚东部海域资源远远优于西部。因此,我国应加快运河、港口建设,最大化地为海运创造条件,着力降低航运成本,同时为东盟国家带来发展机遇。

(二)借助“一路”平台加强沟通与对话,削弱非关税壁垒对贸易的影响

通过实证结论可以看出,非关税壁垒对中国—东盟农产品贸易潜力的影响非常显著。早在2010年,90%以上的中国—东盟自贸区货物贸易已实现零关税,2012年免税高达93.2%,零关税比例相比其他东盟国明显偏高,但是存在利用效率低的问题。尽管我国与东盟关税减让比例远远高于东盟签署的其他协议,但这93.2%将敏感商品排除在外,其他自贸区协议专门对敏感商品制定了减免税政策。此外,中国和东盟的关税减让单纯关注市场开放及税率降低,而缺乏对后续的管理力度。对农产品贸易而言,技术标准、技术法规、合格评定、检验检疫制度等11个技术性贸易壁垒会对贸易产生较为深远的影响。比如对新加坡而言,其在大米进口方面制定了严格的管制制度,要求进口大米在政府确认的仓库中进行储存;文莱则在糖和大米等商品的进口方面管控较严,须借助额外政府谈判方可实现。

随着“21世纪海上丝绸之路”的建设成熟,中国—东盟拥有了更加自由开放的交流平台。在这一背景下,在农产品贸易规则制定方面,应强化对边境相关政策的管理,将单纯的关税减让转向更加严格的境后措施管理,从而有效打破贸易壁垒,创造自由开放的国际贸易环境。

(三)对接最新国际贸易规则,利用上海自贸区试验田提升我国农产品贸易的国际竞争力

“一带一路”倡议和自贸区建设是构建对外开放新格局的国家战略新构思,是我国适应经济全球化新趋势的客观要求。当前,国际经贸规则对传统的议题设定了更高的标准。因此,在“21世纪海上丝绸之路”框架下进一步提升中国—东盟农产品贸易数量和质量,必须对照最新国际标准。上海自贸区正是国内农业对接最高最新国际标准、实施中国农业国际化战略的改革“试验田”。在2013年9月成立之初,上海自贸试验区的“负面清单”涉及18个产业门类,农林牧渔业列入5个大类,共设定了7条特别管理措施,占190条特别管理措施的3.7%。2014年对“负面清单”再修订,特别管理措施减至139条,农业特别管理措施减至6条,充分体现了“法无禁止即可为”的“负面清单”管理原则。从“负面清单”管理模式的实施结果来看,上海地区农产品出口贸易额显著增加,自贸区的引擎功效显著,应将此模式有效运用于中国—东盟自贸区中的农产品贸易谈判中。此外,上海自贸区通过对接国际最高标准,在大宗农产品贸易上寻求新的突破和创新,并通过跨境电商等方式不断拓展新型贸易业态,力图在贸易竞争优势上摆脱原有的价低特征,形成以品牌、技术、质量为核心的新竞争优势,向上游产业链不断迈进。这些经验都应作为中国—东盟自贸区农产品贸易发展的有益借鉴。