关联理论视阈下《呼兰河传》英译本文化负载词的翻译研究

2022-08-11刘杰秀陈莹莹

刘杰秀,陈莹莹

(东北石油大学外国语学院,黑龙江 大庆 163318)

翻译对中国文学“走出去”具有重要的推动作用,但文学作品中特有的文化词汇给译者带来了很大挑战[1]。这些源语言特有的文化词汇,通常被称为“文化负载词”,学者廖七一[2]将其定义为“标志某种文化中特有事物的词、词组和习语,这些词汇反映了特定民族在漫长的历史进程中逐渐积累的有别于其他民族的独特活动方式”。汉语文学作品中的文化负载词承载着中国文化特有的内涵和意义,译者只有巧妙地运用翻译技巧,才能展现其文化精髓。《呼兰河传》是中国现代杰出作家萧红的代表作之一,它描述了20世纪二三十年代东北边陲呼兰县城的民俗面貌和风土人情,反映了中国底层百姓的苦难与愚昧。该作品的英译本由美国著名汉学家葛浩文(Howard Goldblatt)于1979年首次完成,并于2002年进行了修订重译。

文化是一个涵盖意义广泛的术语,美国学者尤金·奈达(Eugene A.Nida[3])将其分为5类,即生态文化、物质文化、社会文化、宗教文化以及语言文化。本研究以奈达的分类为基础,将文化负载词分为生态文化负载词、物质文化负载词、社会文化负载词、宗教文化负载词及语言文化负载词。

一、关联理论及其视域下的翻译研究

1.关联理论

关联理论最初由丹·斯波伯(Dan Sperber)和迪尔德丽·威尔逊(Deirdre Wilson)提出,应用于认知语言学和语用学领域。该理论认为,话语理解是寻找相关性的过程,而相关性被定义为“认知效果与加工努力之间的平衡”[4]。通过语用推理,读者选择能够产生最佳相关性解释的语境信息,而这些信息,不需要进行额外加工,就能达到最大化的语境效果。

2.关联理论视域下的翻译研究

奥古斯特·格特(Ernst August Gutt)是基于关联理论开展翻译领域研究的著名学者之一。他将翻译视为一个涉及大脑机制的认知推理过程,属于言语交际行为。在此视域下,语境指语用者系统化了的语用知识,而最佳关联性是“以最低的加工成本产生足够的语境效果”[5],这是每一个译者都期待实现的目标。但关联性是个相对的概念,它的强弱由两个因素决定:处理努力(为获得语境效果而付出的努力)与语境效果(理解话语时头脑中形成的语境假设)。在推理过程中,处理努力愈小,语境效果愈大,关联性则愈强[5]。

近年来,国内学者主要从理论研究和实践探索两方面进行了相关研究。例如:赵彦春[6]提出了一价和二价译元推理模式;李占喜[7]提出了“关联域”的概念。但学者们对关联理论应用于文化缺省存在争论:李先进[8]认为,在该理论的指导下,使用恰当的翻译策略能够消解文化缺省并进行重构;王斌[9]却认为该理论对翻译的解释主要体现在可译性、重译、信度与效度方面,对翻译中的文化缺省并不适用;龙婷等[4]进一步指出了关联理论在翻译实践中能发挥指导作用,但它存在一定局限性,即不能解决一些具体翻译问题。由此可见,现有研究在翻译实践探索方面尚有争议,有待进行进一步探究。本研究基于关联理论,以《呼兰河传》英译本中的文化负载词为研究对象,通过访谈,从源语读者、译入语读者和译者3个角度探析读者对5类文化负载词的理解过程及结果,将回答以下问题:

①源语读者如何理解《呼兰河传》中的文化负载词?这些词汇能够实现何种信息意图和交际意图?

②译入语读者如何理解《呼兰河传》英译本中的文化负载词?这些词汇能够实现何种信息意图和交际意图?

③《呼兰河传》英译本中文化负载词的翻译是否准确地传达出原作的信息意图和交际意图,是否实现最佳关联性?

二、《呼兰河传》英译本中文化负载词的统计与分析

1.研究对象

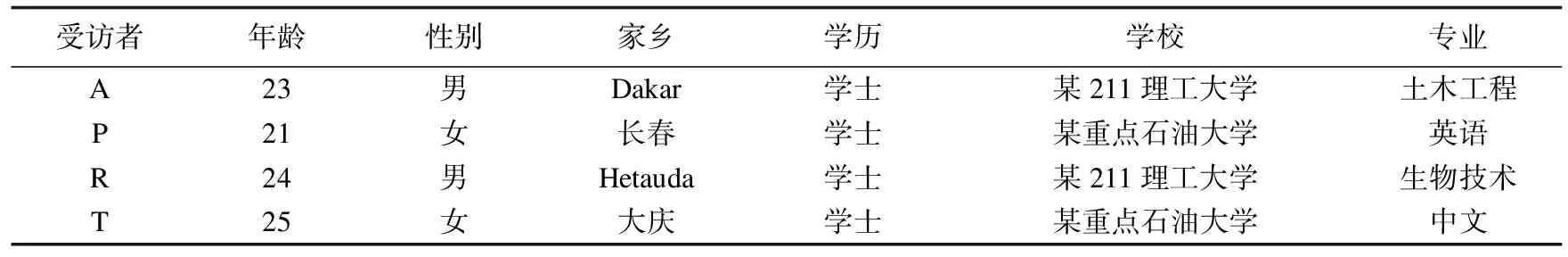

本研究采用目的抽样中的方便抽样方法,对两所不同高校的4名学生进行半结构式访谈,其中,2位来自某211理工大学,2位来自某重点石油院校(见表1)。

表1 受访学生背景信息

2.数据收集与整理

根据研究目的和问题,设计访谈提纲。正式访谈前,先进行预访谈;基于预访谈对提纲进行修改,而后开展正式访谈。将《呼兰河传》中的文化负载词进行整理分类,并在每类中挑选有代表性的让受访者进行选择,最后形成访谈中采用的10处文本。访谈的内容主要围绕受访者对这些文化负载词的理解过程和结果展开,形式为面对面访谈,访谈时间为30 min左右。在征得受访者同意后对访谈进行全程录音及转写。转写完成后,将原始音频和转写文字发给受访者进行确认。同时,采用三角验证法中的研究对象检验法保证研究的效度。

3.数据分析

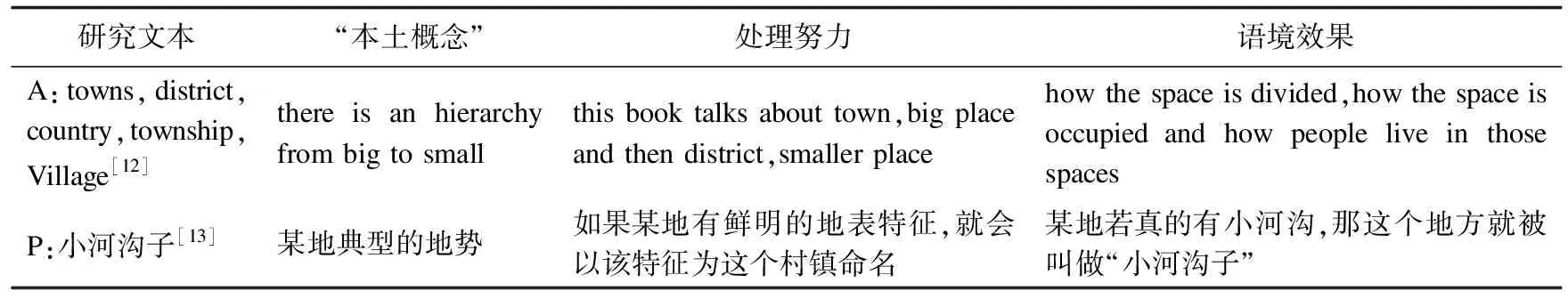

对获取的数据进行自下而上的开放式编码。首先,将语料进行语块标注,并提取受访者使用的“本土概念”[10]作为一级编码;其次,反复阅读一级编码,找出编码之间的联系并进行归类,从而形成概念类属,即二级编码;再次,阅读数据和确立突出的二级编码,待主题浮现后确立理论化的三级编码[11](见表2)。完成三级编码后,继续对数据进行深入解读和分析。

表2 三级编码示例

三、《呼兰河传》英译本中文化负载词的理解、翻译过程及结果

1.源语读者的理解过程及结果

(1)生态文化负载词:东二道街[13]

受访者P对东二道街的理解是“竖为路、横为街”,这是她问过长辈后得知的。之后她结合自己的现实生活,联想到自己所在的城市也有类似的街道名称。东二道街,简单的理解就是从东边数的第二道街。受访者T也认同这一观点。

(2)物质文化负载词:狗皮帽子[13]

受访者P介绍狗皮帽子时说:“它是用狗皮做的帽子,但是跟别的帽子不太一样。”她提到以前东北农村多数家庭都会养狗来看家护院,所以狗皮的材质非常普遍。“狗皮很细软,而且抗风,所以用狗皮做帽子,可以起到很好的御寒作用。”受访者T也指出,早年东北的天气异常寒冷,狗皮帽子用来御寒特别实用。

(3)社会文化负载词:死脑瓜骨[13]

受访者P认为死脑瓜骨是指“一个人很执拗、一根筋、死心眼儿”。在她的理解中,该词是说某个人的脑瓜骨长得严丝合缝,没有一点变通的余地。受访者T也认为该词指“做事情比较执着,不太懂得变通”。死脑瓜骨是东北人的方言,它既有褒义,也有贬义。褒义用法指某个人很执着,贬义用法则表示某个人缺乏变通。该词在文中用作贬义,指祖父和萧红不懂得变通。

(4)宗教文化负载词:跳大神[13]

受访者P认为跳大神属于萨满文化。而对文中提到的“出马”,她认为作者想表达一种封建迷信思想,这也显示出不是只有封建礼教压迫人,封建迷信也一样压迫人。受访者T也认为跳大神是愚昧的体现,反映出封建传统对人们的影响根深蒂固,而且她认为文本中跳大神的行为是一种骗吃骗喝的方式,体现出当时人们内心空虚、没有精神信仰的悲哀。

(5)语言文化负载词:“有钱三尺寿,穷命活不够”[13]

受访者P认为这句俚语的引申义为“贱名,好养活”。“民间有一种说法:有钱人家的孩子波折可能会很多,不容易活到成年,而穷人家的孩子虽然坎坎坷坷的,但活得更长久。因此,有钱人家的孩子出生之后,父母往往会给孩子取一个小名,即贱名。张作霖给张学良取小名‘小六子’,应该也是希望他好养活。”受访者T也认同这句俚语是“对命运的一种感叹”。它体现出穷苦人的命运和艰辛,也揭露了当时丑陋的社会现实,表达了作者对它的讽刺和批判,以及发自内心的一种抵触。

2.译入语读者的理解过程及结果

(1)生态文化负载词:Road Two East[12]

受访者R将其理解为“East of Erdao Street”,他认为,中文中的“东”是表示方向的词,“二道”可能是某个地方的名称,“街”是街道。

(2)物质文化负载词:dogskin cap with earflaps[12]

受访者R将其理解为“some kind of cap that has long earflaps,which can cover whole head including neck and ears to protect from extreme cold”。在他的理解中,那个时期的人经常戴狗皮帽子,可能是因为他们不得不去很远的地方打猎、收集食物。对于当时的人来说,抵御严寒是一件困难的事,因此需要用狗皮帽子来帮助他们不受风雪和寒冷的侵害。

(3)社会文化负载词:useless old bag of bones[12]

受访者A将其理解为“someone old who don′t have lots of energy and cannot perform hard physical things”。“useless”指的是没有用的,“old bag of bones”指放置时间久了的、硬邦邦的骨头。即不论这个人聪明与否,他都已经是一把老骨头了,没有用了,用来形容精力衰竭的老人,不能干一些费力的体力活。受访者R却认为该词是指“someone is not open minded and always hides stuffs from their own family members”。在他的理解中,这个词语是指某个人不开朗,总是隐藏自己,不善于处理家人之间的关系。即使家庭内部出现了很大的矛盾和误解,他也不愿意尝试敞开心扉去平息内部的争论。

(4)宗教文化负载词:The dance of the sorceress[12]

受访者A认为跳大神是“a kind of ritual”。他表示看到这个词语时有些惊讶,因为在他的家乡也有这种仪式,没想到中国也有。他认为,中国的跳大神由大神和二神一起完成,但在他的家乡,很多大神一起跳舞、唱歌、打鼓。文中的跳大神是当时人们的一种信仰,即通过这种方式来治病、驱邪,解决一些问题。受访者R则认为“it is a dance that is performed with the help of two people holding their hands together”。在他的理解中,这是一种由两个人共同完成的舞蹈,在跳舞的时候他们需要一起举起双手,人们可以通过跳大神的方式实现想要做的事情。

(5)语言文化负载词:“The rich get but three measures of life;the poor hang on forever”[12]

受访者A将其理解为“The poor is here forever but the rich cannot hang on forever”。刚开始他并不理解“The rich get but three measures of life”,不过当他理解了“the poor hang on forever”之后,就猜到了“The rich get but three measures of life”是指“the rich cannot hang on forever”。他认为,富人通常拥有很多财富,因此需要更多时间享受这些财富;而穷人一直饱受折磨,因此早点结束生命才能停止受苦。然而,在生活当中,人们不可能拥有想要的一切。文中这个句子指的是:人们要学着接受自己所拥有的和不能拥有的东西;当拥有一些东西后,再通过努力去获取其他能够拥有的东西。

3.译者的翻译过程及结果

优秀的译者要求自己忠实于原文与目标语言,并且这种忠实包括字面、意义、形式、风格及效果5个方面,最终使译文具有尽可能接近原作的艺术感染力[14]。然而,译者想要使译文实现上述目标,就必须对翻译的本质有深刻的认识。“翻译从本质上讲是语用的、交际的,其基本观点为:将一价译元推理模式中的规约意义(语义)和二价译元推理模式中的本义或短路会话隐含(语用—语义)译出来是翻译的正途,其会话隐含(语用)留给受体去推导”[15]。因此,译者在尽可能保证原文与译文关联性的同时,要充分考虑源语读者与译入语读者在推理过程中能实现的关联程度。本研究拟从上述两方面对翻译过程及结果进行解读。

(1)生态文化负载词

葛浩文将东二道街和西二道街分别译为“Road Two East”和“Road Two West”。顾名思义,这两个词语的规约意义为“一条东向的街道和一条西向的街道”。源语读者P和T都能根据自身的生活环境展开联想,经过处理努力后达到语境效果。同时,译入语读者也能准确地理解其含义。因此,葛浩文译出了它们的规约意义,实现了原文与译文关联性在语义层的对应;源语读者与译入语读者在理解过程中付出的处理努力都较小,却达到了相一致的语境效果,从而实现了二者在推理过程中关联度大小的对应,实现了最佳关联性。

(2)物质文化负载词

葛浩文将狗皮帽子译为“dogskin cap with earflaps”。该词的规约意义为“用狗皮做的帽子”。结合语境,译者凸显了其会话隐含:“带着护耳的、用狗皮做的帽子”。源语读者P和T都接触过狗皮帽子,经过很小的处理努力后达到了语境效果。译入语读者R通过文中对狗皮帽子的描写展开联想,也理解了狗皮帽子的材质和用途,经过处理努力后,达到了与源语读者P和T一致的语境效果。因此,正如生态文化负载词一样,译文体现了规约意义和会话隐含,实现了原文与译文关联性在语义层和语用层的对应,实现了最佳关联性。

(3)社会文化负载词

葛浩文将死脑瓜骨译为“useless old bag of bones”。该词是东北方言,在规约用法中出现短路会话隐含,读者无需进行推理就可明白其会话隐含——“不变通”。由于在英语当中没有与之对应的词语,译文没有与之相符的语言表达式,即短路会话隐含,译者翻译出该词的规约意义——“骨头”,却没有翻译出其本义。源语读者P和T都是东北人,听过这样的方言,再结合文本进行联想,经过处理努力后达到了语境效果。译入语读者A和R通过阅读文本中与死脑瓜骨相关的细节展开不同的联想,达到的语境效果分别为“不能做体力活、没有用的老人”和“不开朗的老人”。由此可见,葛浩文翻译出死脑瓜骨的规约意义,实现了原文与译文关联性在语义层的对应,却没有翻译出其本义,没有实现语用-语义层面的对应;译入语读者在理解过程中付出了较大的处理努力,却到了较小的语境效果,二者在推理过程中关联度大小显然是不对应的,葛浩文对该词的翻译没有实现最佳关联性。

(4)宗教文化负载词

葛浩文将跳大神译为“The dance of the sorceress”。跳大神的规约意义为“大神跳舞”。源语读者P和T作为东北人,经过处理努力后达到了同种语境效果:“跳大神是一种封建迷信活动”。译入语读者A通过联想自己家乡与之类似的仪式,结合文本中相关细节展开联想,达到的语境效果:“这是当时人们信仰的一种仪式”;而译入语读者R阅读后展开联想,达到的语境效果:“当时的人们通过跳大神的方式实现他们的目标”。因此,和社会文化负载词一样,葛浩文译出了该词的规约意义,实现了原文与译文关联性在语义层的对应,却也没有翻译出其本义,没有实现语用-语义层面的对应;源语读者和译入语读者在推理过程中关联度的大小不对应,因此也没有实现最佳关联性。

(5)语言文化负载词

葛浩文将“有钱三尺寿,穷命活不够”译为“The rich get but three measures of life;the poor hang on forever”。该句的规约意义为“富人命短,穷人命长”。源语读者P联想自己听说过的民间说法,再想到张学良小名的由来,经过处理努力后达到的语境效果是“对命运的感慨”;源语读者T结合作品的整体基调和当时百姓的生活处境展开联想,也达到了与源语读者P相一致的语境效果。译入语读者A联系实际生活,对文本展开分析和联想,经过处理努力后达到的语境效果:“人们要学着接受自己所拥有的和不能拥有的东西;当拥有一些东西后,再通过努力去获取其他能够拥有的东西”。由此可见,与社会文化负载词、宗教文化负载词一样,葛浩文译出了该句的规约意义,实现了原文与译文关联性在语义层的对应,却仍然没有译出其本义,没有实现语用-语义层面的对应,未实现最佳关联性。

分析结果表明:①对于所研究的5类文化负载词,译入语读者与源语读者接收的信息意图相一致。②译入语读者与源语读者在生态文化负载词和物质文化负载词上达到的交际意图相一致,但在社会文化负载词、宗教文化负载词及语言文化负载词上达到的交际意图有差异。③葛浩文在翻译生态文化负载词和物质文化负载词时,准确地传达了原作的交际意图,达到了关联性体现层次与关联度大小两方面的对应,实现了最佳关联性;而文化负载词、宗教文化负载词及语言文化负载词的翻译,没有达到关联性体现层次与关联度大小两方面的对应,未达到理想的交际意图,没有实现最佳关联性。

四、结 语

笔者通过半结构化访谈,分析源语读者及译入语读者对《呼兰河传》中文化负载词的理解过程与结果。同时,尝试将关联理论运用于翻译文本的分析过程,验证了关联理论中推理模式和翻译模式应用于文化负载词翻译的可行性。