多维测度下沈阳市城市开发强度空间特征研究

2022-08-11高雁鹏郭春瑶

高雁鹏,郭春瑶

(东北大学江河建筑学院,辽宁 沈阳 110169)

近年来,中国城镇化和工业化进程刺激了经济的发展、人口的增长和社会空间的扩展,同时也带来了城市无序蔓延、结构失衡等问题[1]。随着城市发展进入存量阶段,城市的适度开发与合理控制是支撑社会良性发展的必然选择[2]。沈阳市作为重要的老工业城市,在长期的城市开发过程中存在单向集聚、粗犷增长、规模密度失衡等问题。科学准确地测度沈阳市城市开发强度、明晰其空间特征是优化城市空间布局、实现城市精细化管理和高质量发展的重要依据。

当前,国内外关于城市开发强度的研究主要集中在概念内涵、时空特征、影响机理以及评价分析等方面。城市开发强度的内涵不断丰富。岳文泽等[3]强调用建筑密度、道路密度、人口密度等社会指标反映城市开发强度。吴大放等[4]从土地扩张程度、人口聚集能力、经济发展水平和社会投入水平4个方面对城市开发强度进行评价。现有研究多运用探索性空间数据分析、趋势面分析[5]、空间自相关分析[6]等方法对城市开发强度空间分布特征、格局演变及时空分异机制进行探析。部分学者[7-8]关注城市开发强度的影响机理,利用经济计量模型、地理探测器等解析城市开发强度的影响因素。总体来看,城市开发强度研究已取得了丰硕成果,但目前仍存在一定的局限。从指标选择来看,以往的研究多选择二维尺度及宏观测度,未能充分阐释城市开发强度多层次的丰富内涵。研究单元多以行政单元为最小单位,数据多依赖统计年鉴和政府部门的官方数据,在研究尺度和数据精度上有待细化。

基于已有研究,结合区域特点,将城市开发强度界定为城市土地开发利用程度及其承载的累积密度[9]。选择土地、建筑、功能、人口4个维度的指标构建评价体系。空间尺度依据《城市居住区规划设计规范(GB 50180—93)》,参考居住组团规模,选择250 m×250 m的网格尺度作为评价单元[10]。对城市开发强度空间分布规律和结构性特征进行分析,构建耦合协调模型,探讨各维度开发强度耦合协调水平,最后由点及面,运用变异系数、冷热点分析等方法对城市开发强度空间格局进行分析。旨在更加多源化、精细化地测度沈阳市城市开发强度,为城市国土空间格局优化提供参考依据。

一、研究内容与方法

1.研究区域

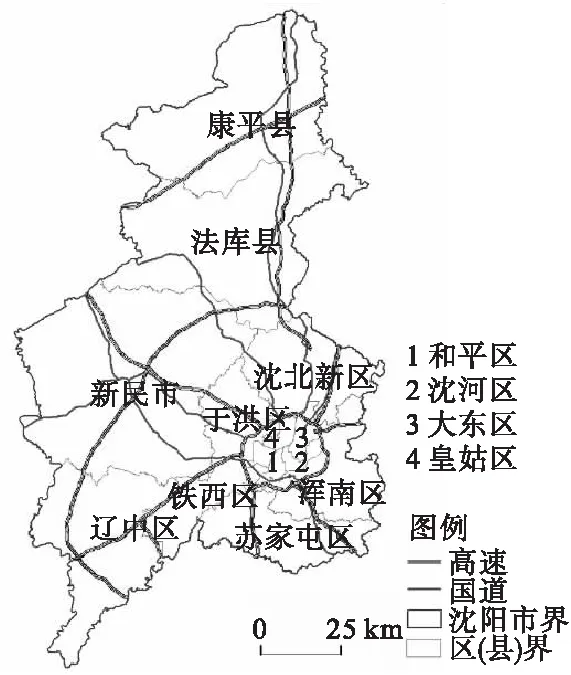

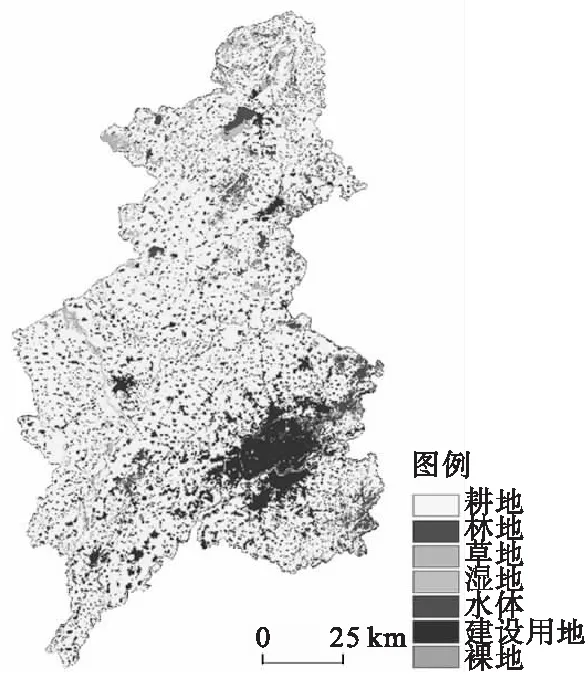

以沈阳市市域为研究区。沈阳市地处中国东北地区、辽宁省中部,是中国“特大城市”,下辖10个区、2个县、代管1个县级市,中心城区以四环路为基础(见图1)。沈阳市土地总面积1 285 804.55 hm2,其中,建设用地面积198 886.19 hm2,约占总面积的15.5%(见图2)。

图1 研究区范围

图2 研究区土地利用

2.数据来源及处理

(1)数据来源

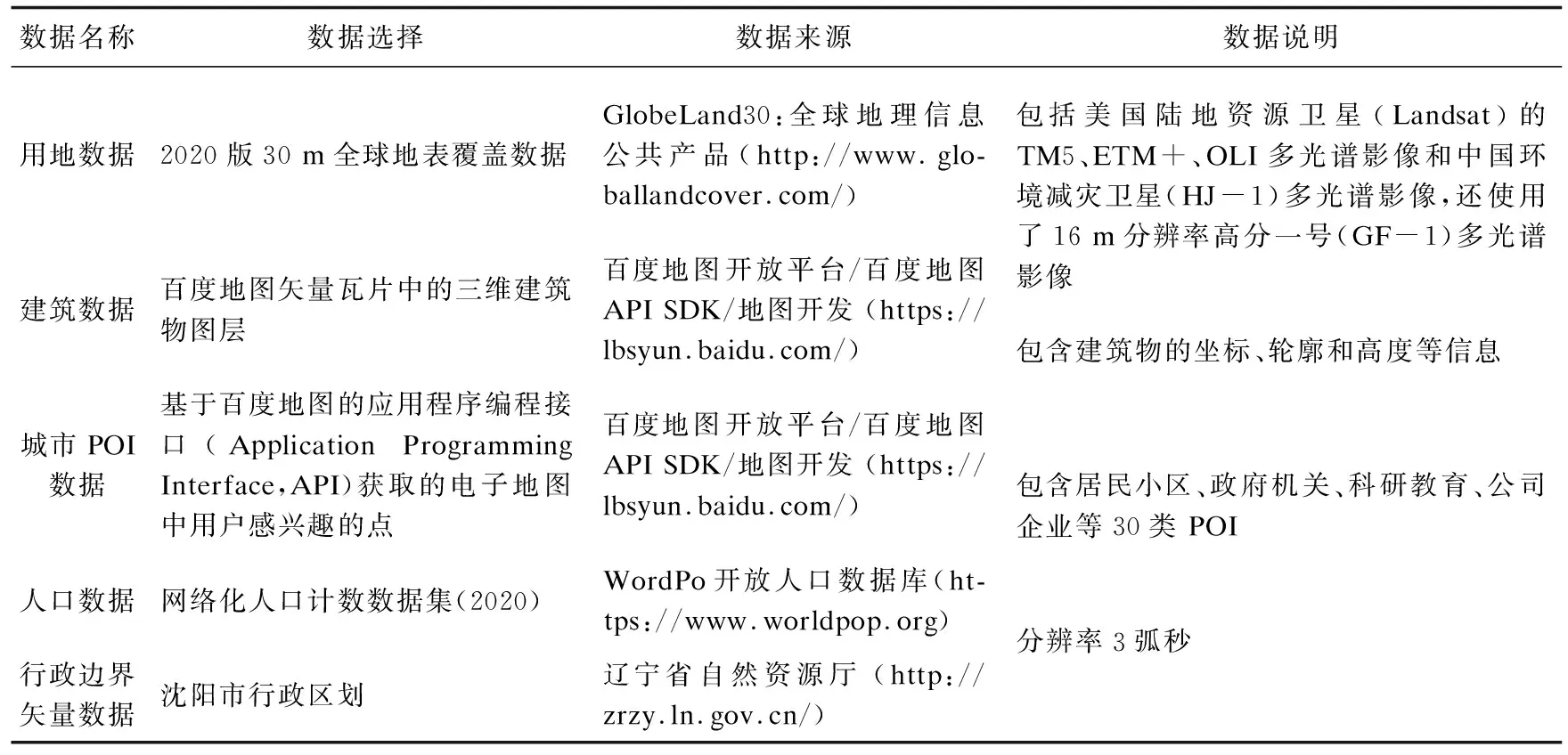

研究数据以用地数据、建筑数据、城市兴趣点(Point of Interest,POI)数据以及人口数据等多源大数据为基础,并辅以传统的行政边界矢量数据(见表1)。

各项数据统一选择2020年作为时间截点,投影坐标系选择WGS 1984 UTM ZONE 51N,评价单元采用规则格网方式,空间尺度设定为250 m×250 m的矢量格网,整个研究区共划分了208 141个格网单元。

(2)数据处理

数据处理过程包括数据预处理、评价因子量化、综合测度体系建立、数据可视化、耦合协调性分析和空间特征分析。

表1 数据选择及来源

3.研究方法

(1)城市开发强度测度体系

人口变化和经济发展驱动城市建设,土地系统为城市开发提供基础条件。选择土地、建筑、功能、人口4个维度来表征城市开发强度。

①土地开发强度。城市开发以城市土地使用为核心,借鉴《全国主体功能区规划》对土地开发强度的概念界定,用区域建设用地面积与区域土地总面积之比来表示。

②建筑强度。建筑强度直观反映城市开发建设程度,选择建筑密度和建筑容积率两个指标进行表征。建筑密度是指单位用地承载的建筑基底面积,建筑容积率是指地上总建筑面积与净用地面积的比率。

③功能强度。功能强度反映城市承载的经济和社会活动强度,选用单位建设用地上的POI密度进行表征。

④人口强度。人口强度直接反映城市人口和开发利用的集聚性,选用单位建设用地承载的人口数量进行表征。

(2)基于熵值法的城市开发强度综合测度

不同的评价指标对城市开发强度的影响程度不同,选取熵值法来确定指标权重,指标变异程度越大,信息熵越小,该指标权重值就越大,反之越小[11]。熵值法计算指标权重的步骤如下:

①数据标准化。

正向指标:

(1)

(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m)

负向指标:

(2)

(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m)

式中:Xmax、Xmin分别为同指标下所有样本的最大值和最小值;n为评价对象的个数;m为评价指标的个数。

②计算信息熵。

(3)

③计算差异系数。

gj=1-ej

(4)

式中:gj为差异系数。

④计算各项指标权重。

(5)

式中:wj为熵值法所得指标权重。

⑤计算综合指标。

(6)

式中:Si为城市开发强度综合得分;Wj为各指标权重值;Xij为各指标单因子评价分值(标准化值)。Si的取值区间为[0,1],Si值越大,表明城市开发强度越高,反之越低。

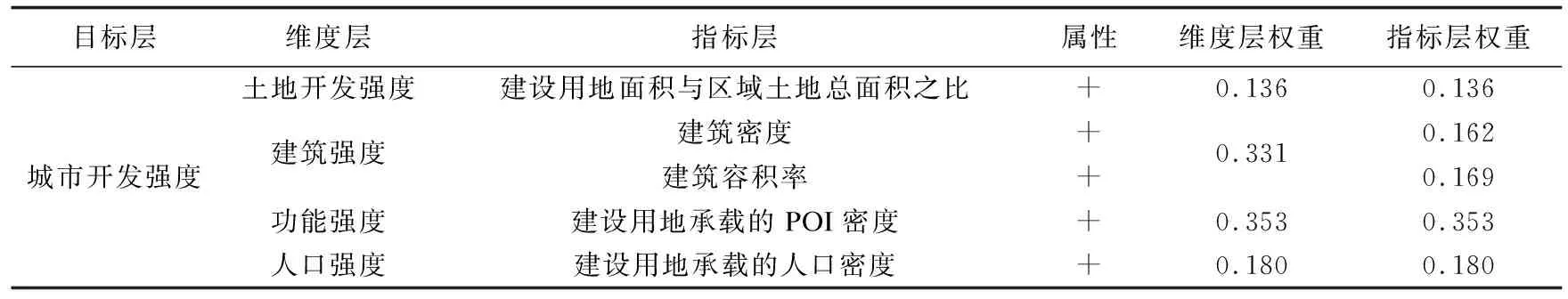

计算所得城市开发强度评价指标权重如表2所示。

表2 城市开发强度测度指标体系

(3)耦合协调特征分析

土地、建筑、功能、人口等要素平衡互动并实现空间利用综合效益最大化是城市开发的重要目标。运用耦合协调模型定量测度各维度开发强度协调发展水平[12],计算式为

(7)

T=αf1+βf2+γf3+δf4

(8)

(9)

式中:C为耦合度;fi为土地利用各子强度评价值;T为城市开发强度综合评价值;笔者认为各子强度在协调发展过程中同等重要,取各子强度的待定权数α=β=γ=δ=1/4;D为耦合协调度水平,取值范围为0~1,值越大,表明系统间耦合协调度越好[11]。

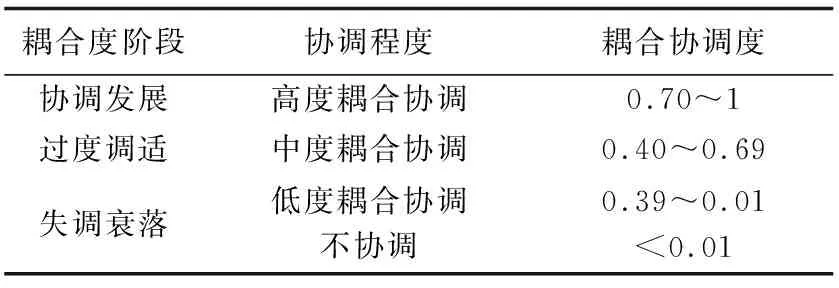

参考已有文献的评价标准,结合区域特征,将城市开发强度耦合协调发展状况划分为三大类(见表3)。

表3 城市开发强度耦合协调度等级

(4)空间分异特征分析

针对沈阳市城市开发强度区域不平衡现象,采用变异系数来测算各区(县)城市开发强度的整体差异,计算式为

(10)

(i=1,2,…,n)

(5)空间自相关特征分析

利用空间自相关特性探究沈阳市不同空间层次下各维度开发强度的空间集聚性。采用热点分析(Getis-Ord Gi*)识别不同空间单元的高值簇(热点区)与低值簇(冷点区)的空间聚类,计算式为

(11)

(12)

二、城市开发强度定量测度结果

多维测度下沈阳市城市开发呈较为典型的高强度单核心式布局与周边多中心分布相结合的空间特征(见图3)。中心城区开发强度呈单中心同心圆分布,高值单元分布密集,整体开发强度高,区域开发以圈层状逐步向外发展。中心城区以外开发强度分布较为分散,在康平县中部、法库县东北部、沈北新区中部、新民市中部、辽中区中部及东部(以下简称“五大开发中心”)形成不同程度的多中心局部高值聚集区,并沿高值中心向外呈扩散趋势。

图3 城市开发强度测度结果

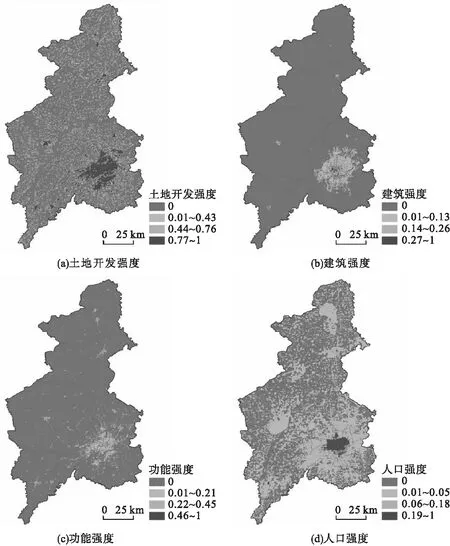

(1)土地开发强度测度结果如图4(a)所示。在中心城区高值单元分布较广,高值单元沿浑河两侧集中连片分布,整体开发强度高。中心城区以外土地开发强度大尺度上分布较为均匀,高值单元分布相对分散,在五大开发中心形成小范围高值聚集区。

(2)建筑强度测度结果如图4(b)所示。在中心城区范围内整体开发强度高,圈层分布特征较为典型。中心城区以外建筑开发程度整体偏低,建筑强度空间布局差异明显、均衡性差,高值聚集区与土地开发强度分布较为一致。

(3)功能强度测度结果如图4(c)所示。在中心城区高值单元分布由内向外递减,密度分布与其他维度开发强度相比较为分散。中心城区以外整体开发强度低,布局分散,高值聚集区分布与土地开发强度分布相对一致。

(4)人口强度测度结果如图4(d)所示。在中心城区人口密度高并呈“中心—外围”分布。中心城区以外人口分布相对均匀和分散,在五大开发中心形成强度中心并向外扩散。

图4 城市开发强度各维度测度结果

总体来说,沈阳市城市开发强度呈现“单核心、多中心”的空间结构,城镇化景观梯度明显。以四环为基础的中心城区整体开发强度高并沿中心向外递减,中心城区以外在各县区建设中心形成局部高值聚集地。围绕各集聚中心,开发强度形成由城市核心区、城乡过渡区、乡村地区组成的区域分层结构。各维度开发强度大致呈正相关,空间分布具有一致性。不同维度开发水平不均衡,土地开发超前于人口吸引、功能布局和建筑建设。

三、城市开发强度耦合协调特征

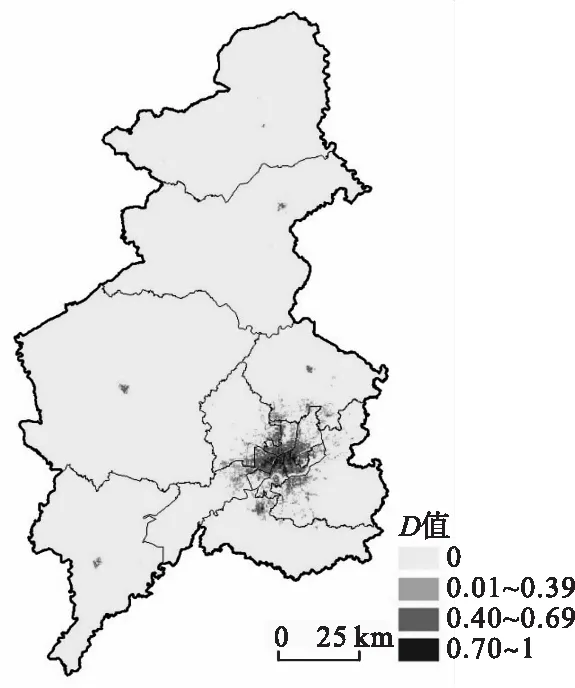

沈阳市各维度开发强度耦合协调水平最高值为0.86,有效低值为0.04(见图5)。中心城区开发强度耦合协调水平呈同心圆结构,二环以内及三环南侧处于高度耦合协调状态,各维度开发建设相互增益、同步发展。二环至三环及三环周边地区处于中度耦合协调状态,各维度开发强度处于过度调适阶段。三环至四环处于低度耦合协调和不协调状态,各维度开发强度彼此失衡。中心城区以外,五大开发中心耦合协调度也呈圈层分布,内部用地开发处于中度耦合协调状态,外圈处于低度耦合协调和不协调状态。有些地区存在单个或多个开发强度指标为0的情况,处于失衡状态。

图5 城市开发强度耦合协调水平

沈阳市空间开发与社会结构失衡。各聚集点中心建成区建设时间长,土地开发、建筑建设、功能布局和人口分布同步性良好,城市开发利用协调;外围建成区用地、建筑、功能、人口建设发展同步性弱,以用地开发为主导,开发建设方面短板凸显。

四、城市开发强度空间特征分析

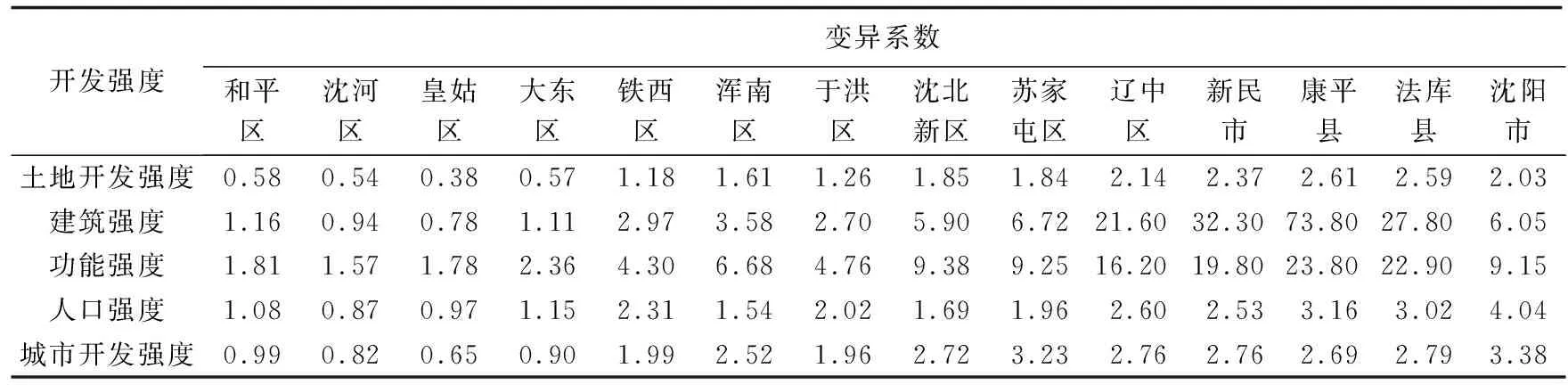

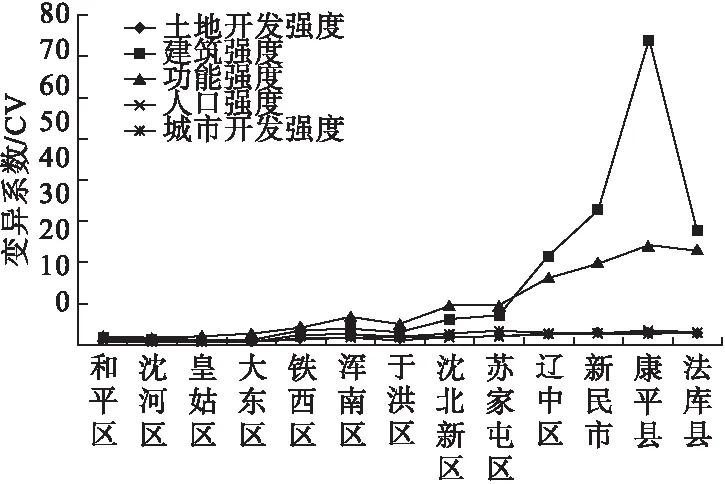

1.城市开发强度空间分异特征

沈阳市城市开发强度呈现不同程度的空间分异特征(见表4、图6)。分维度来看,同一区域不同维度开发强度空间异质性较为一致,土地开发强度、人口强度、城市开发强度空间分布相对均衡,建筑强度和功能强度呈现出较高的空间异质性且地区分异差距明显;分区域来看,中心城区开发强度空间分布均衡,周边新城开发强度空间差异大。总体来说,沈阳市人口城镇化及建筑、功能建设速度明显落后于土地城镇化速度。沈阳市作为特大型城市,中心城区建成时间长,土地开发广泛,建设均衡性好,但具有一定的空间垄断性,城市建设过于集聚。周边新城分散能力有限,开发建设空间差异大,土地利用欠账较多,存在建设利用粗放、供而未用、用而未尽、产出效率低等现象。

表4 沈阳市(各区县)各维度开发强度变异系数

图6 沈阳市(各区县)各维度开发强度空间分异特征

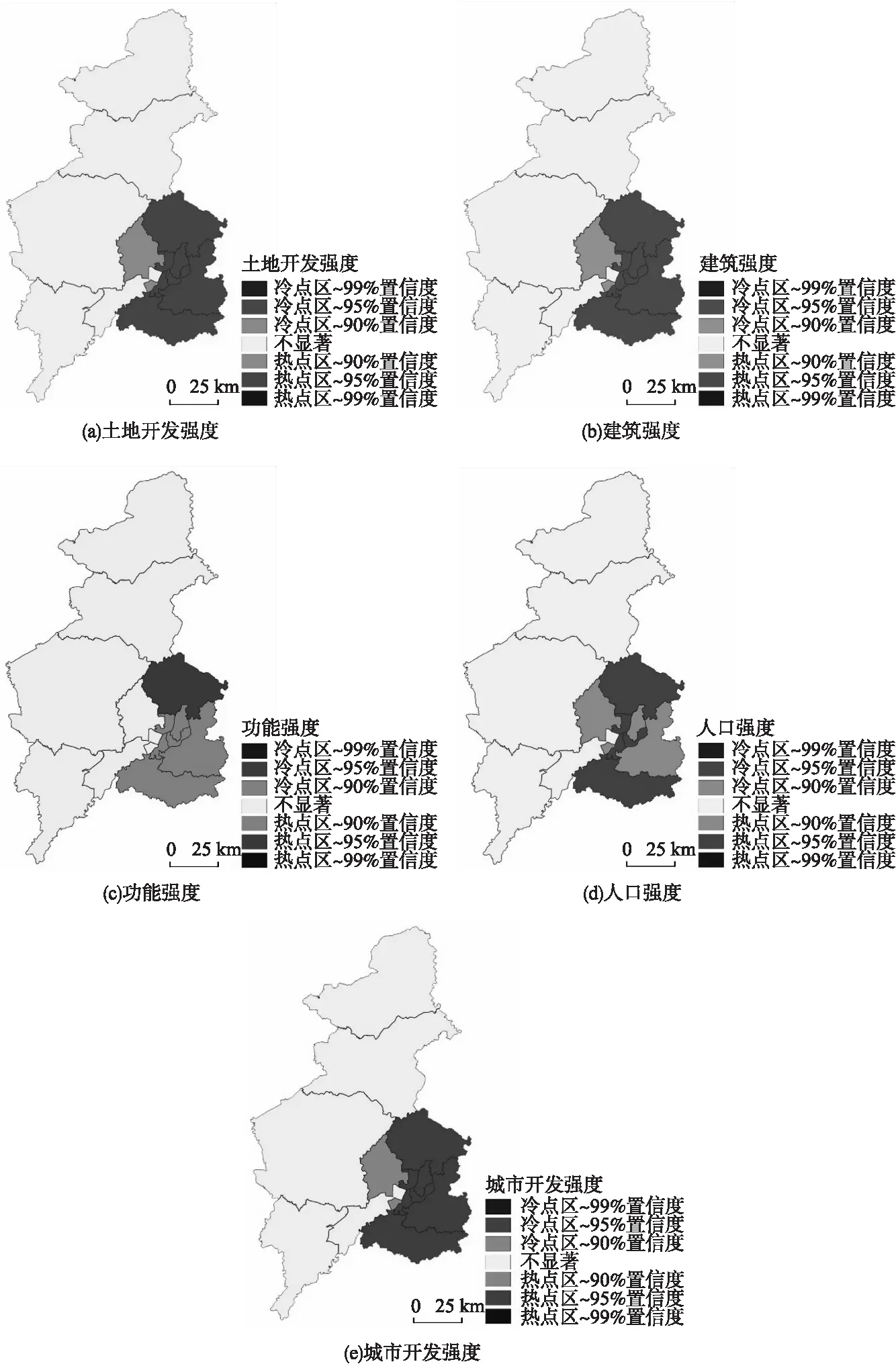

2.城市开发强度空间集聚特征

沈阳市城市开发强度呈现不同程度的空间集聚特征(见图7)。分维度来看,沈阳市各维度开发强度空间冷热点分布较为一致,其中,土地开发强度、建筑强度和城市开发强度冷热点分布高度重合,热点区主要集中在沈阳市东南部中心城区;分区域来看,沈阳市城市开发强度呈现出不同的空间自相关特征,西部、北部地区各维度开发强度集聚性均不明显,东南部各维度开发强度集聚特征显著。

沈阳市城乡建设用地集中式、组团式发展突出,强城市、弱乡镇的二元化结构明显。中心城区开发建设和功能承载过密,多年来人口增长、产业空间聚集、经济建设累积程度高,用地集聚效益明显。由于受到中心城区虹吸效应及空间的负外部性影响,加之近年来由粗放向节约集约利用的土地利用方式转变,土地管控严格,使得周边新城土地开发利用及其承载的社会功能减少。

图7 各维度开发强度空间Getis-Ord Gi*分析

五、结 语

多维测度下沈阳市城市开发强度呈现出由单核心集聚模式向多中心均衡发展模式的转变并处于初级阶段。中心城区开发程度整体较高,其强度呈同心圆由内向外递减;各维度开发强度同步性由内向外递减;整体开发建设空间分布较为均衡,空间集聚性强。周边地区开发强度整体较低,在各区(县)中心形成小范围高值聚集区;各维度开发强度耦合协调性整体偏低;开发建设空间差异大,尤其是建筑强度和功能强度的异质性强,空间集聚特征不显著。

在沈阳市未来的城市开发中,要引导构建均衡的多中心发展模式,倡导土地利用与空间红利要素的对位开发行为,建立长效的要素配置引导与开发管理机制,合理控制城市开发强度,优化城市开发格局。