四川盆地元坝地区二叠系茅口组油气成藏特征及主控因素

2022-08-10姜智利

姜智利,朱 祥

中国石化 勘探分公司,成都 610041

元坝地区油气资源丰富,在下侏罗统自流井组、中侏罗统千佛崖组、上三叠统须家河组、下三叠统雷口坡组、下三叠统飞仙关组和上二叠统长兴组等多层系含气[1-5],并建成以长兴组为主要开发层的元坝气田,截至2022年初,累计提交探明储量逾3 000×108m3。近期,YB7井在二叠系吴家坪组—茅口组三段测试获日产105.94×104m3的高产工业气流,进一步证实元坝地区多层系含气特征,同时揭示了元坝地区茅口组具有较好的勘探潜力。目前,对元坝地区陆相自流井组、须家河组及海相雷口坡组、飞仙关组和长兴组油气成藏特征已有丰硕的研究成果[5,6-10],前人也对元坝地区茅口组油气成藏条件进行了初步的阐述[11],但近期多口钻井的持续钻探揭示了茅口组油气成藏的复杂性,且对其成藏规律的研究相对薄弱。本文通过对元坝地区茅口组油气来源及成藏时间等油气成藏条件持续加强研究,深化元坝地区茅口组油气成藏规律及主控因素认识,为元坝地区下二叠统进一步的勘探部署提供依据。

本次研究天然气组分按照国标《气相色谱—天然气的组成分析:GB/T13610—2014》,由中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所实验研究中心采用3800气相色谱仪进行检测;天然气组分碳同位素按照国标《地质样品有机地球化学分析方法,第2部分:有机质稳定碳同位素测定 同位素质谱法:GB/T18340.2—2010》,由无锡石油地质研究所实验研究中心采用MAT-253稳定同位素质谱仪进行检测;流体包裹体测温按照石油天然气行业标准《沉积盆地流体包裹体显微测温方法:SY/T6010—2011》,由无锡石油地质研究所实验研究中心采用AXIOPLAN-2/MDS600偏光显微镜/全自动冷热台进行检测。

1 成藏基本条件及气藏特征

1.1 区域地质背景

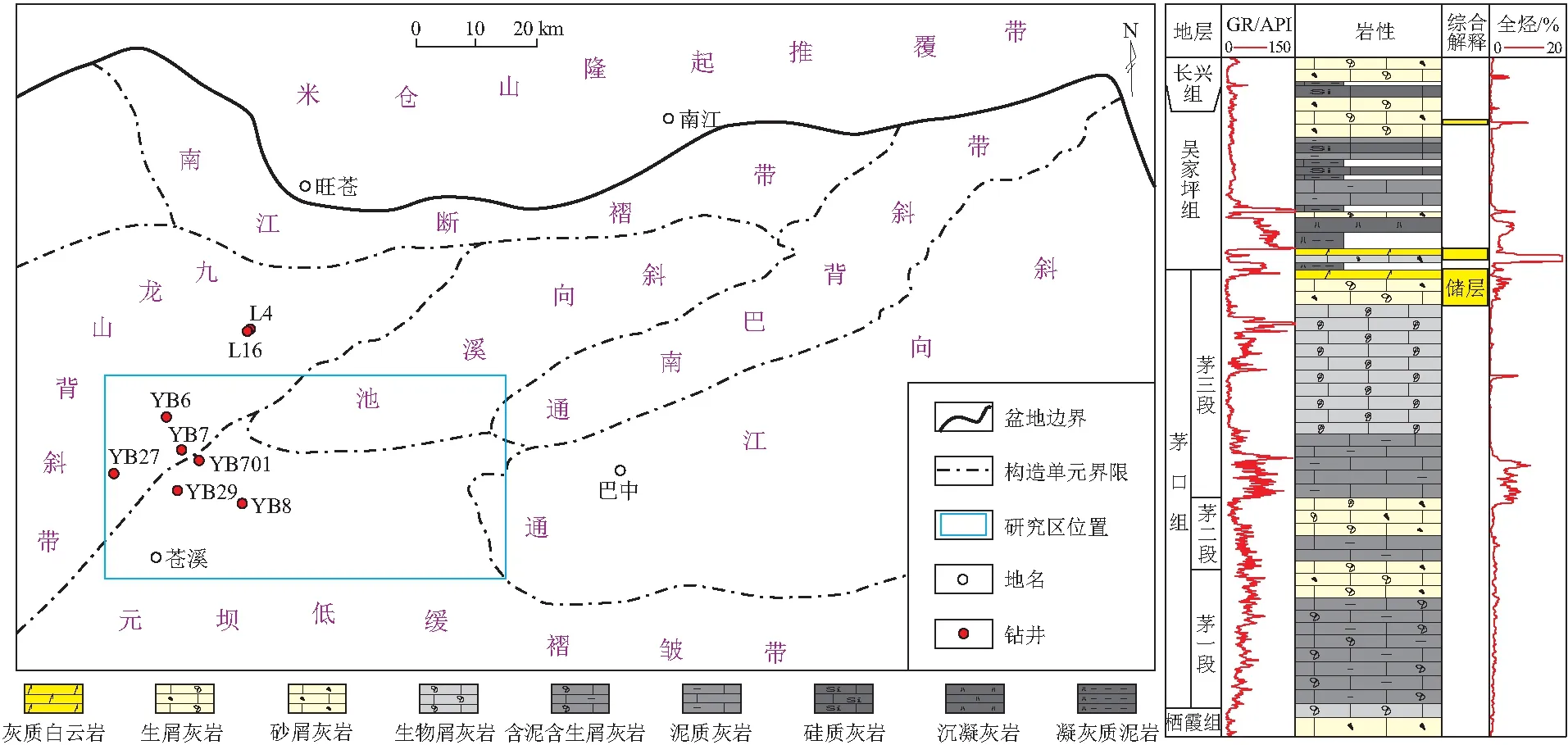

元坝地区处于四川盆地东北部,构造上处于米仓山隆起带和龙门山冲断带前缘,整体为一个大型低缓构造带,北部为九龙山背斜带和池溪向斜倾末端,南部为元坝低缓褶皱带北端斜坡(图1)。该区构造整体变形较弱,以三叠系嘉陵江组中上部膏盐岩层为界,上部构造层受后期构造运动影响较大,断裂发育;下部海相地层变形弱,断裂不发育,以褶皱为主。茅口组沉积早期主要为缓坡相的灰色和深灰色含泥生屑灰岩、生屑灰岩和含泥灰岩,晚期东吴运动开始拉张,茅三段岩性由底部深灰色泥质灰岩和含泥灰岩向上部灰色生屑灰岩、云质灰岩和灰质云岩转变,是储层主要发育段。吴家坪组下部主要为深灰色沉凝灰岩、碳质泥岩、灰质泥岩与灰色生屑灰岩、云质灰岩不等厚互层,上部主要为灰色和深灰色生屑灰岩和硅质灰岩。

图1 四川盆地元坝地区构造位置与典型井二叠系吴家坪组—茅口组综合柱状图

1.2 烃源岩

中晚二叠世时期,开江—梁平海槽持续拉张,大隆组、吴家坪组及茅口组在元坝地区发育深水相沉积,可作为二叠系油气藏良好的烃源岩。其中,大隆组烃源岩主要为陆棚相暗色泥岩,烃源岩厚度7~37 m;有机质含量较高,元坝6井大隆组烃源岩TOC介于1.29%~2.38%之间,平均为1.7%;干酪根碳同位素分布在-27.9‰~25.6‰之间,多数低于-26.0‰,平均为-26.5‰,干酪根以偏腐泥型为主。吴家坪组烃源岩以深灰色、灰黑色灰质泥岩、泥灰岩以及沉凝灰岩为主,YB7井钻揭吴家坪组烃源岩49 m。元坝地区吴家坪组烃源岩厚度在13~50 m之间,平均TOC高达2.34%,达到优质烃源岩的有机质丰度标准;Ro值介于1.6%~3.2%之间,成熟度较高;元坝地区吴家坪组烃源岩处于海陆交互相,有机质类型以Ⅱ—Ⅲ型干酪根为主。茅口组优质烃源岩主要分布于茅三段,岩性以暗色泥岩及泥灰岩为主,厚度在10~40 m之间,TOC值介于0.22%~9.39%之间,平均2.73%,烃源岩丰度高,处于陆棚相的茅三段烃源岩有机质类型以Ⅰ型干酪根为主。整体而言,元坝地区二叠系优质烃源岩发育,优质烃源岩生烃强度介于(30~70)×108m3/km2,生烃强度大,具备形成大气田的物质基础。

1.3 储层

元坝地区茅口组早期为缓坡沉积,晚期受东吴运动拉张控制,形成台地边缘浅滩沉积,后期遭受东吴运动抬升暴露溶蚀,储集性能得到改善,茅口组三段发育浅滩叠合岩溶缝洞储层。储层分为孔隙—孔洞型和半充填岩溶缝洞两类。孔隙孔洞型储层主要发育于茅三段顶部,岩溶缝洞储层主要发育于茅三段中上部;岩性主要为灰质白云岩、细—中晶白云岩、云质生屑灰岩、生屑灰岩;储集空间主要为生屑溶孔、粒间溶孔、晶间孔、晶间溶孔以及溶蚀裂缝,主要被方解石及硅质充填,局部可见沥青充填。测井解释表明茅三段储层主要以Ⅲ类气层为主,储层厚度差异较大,由几米至接近30 m不等,测井解释孔隙度为2%~5.5%,平均3.22%。

1.4 盖层

元坝地区盖层条件优越,区域上有中下三叠统巨厚的膏盐岩盖层,尤其是下三叠统嘉陵江组四—五段膏盐岩层具有总厚度大、单层厚度大、硬石膏及岩盐岩层厚度稳定、对比性好、连续性好的特点,具有良好的区域油气封盖能力。茅口组之上发育吴家坪组泥岩与致密生屑灰岩,厚度50~80 m,是茅口组气藏良好的直接盖层。此外,元坝地区处于盆内低缓褶皱带,断裂不发育,盖层横向连续性好,具备持续保存条件。前期在元坝地区探明长兴组—飞仙关组礁滩气藏,侧面反映元坝地区海相地层保存条件好。

1.5 气藏特征

元坝地区茅口组气藏实测地层压力系数为2.15,使用钻井液密度2.1~2.32 g/cm3的情况下,普遍未发生井漏溢流;实测地层温度为157 ℃,地温梯度为2.21 ℃/hm,整体表现为异常高压高温气藏特征。目前元坝地区茅口组测试井较少,虽然构造高部位有出水现象,但低部位钻井油气显示较好,测井未解释水层,表明气藏横向连续性较差,受岩性控制作用明显,整体表现为构造背景下的岩性气藏。

2 天然气来源及充注时间

2.1 天然气组成及成因

元坝地区茅口组三段天然气以烃类气体为主(表1),甲烷含量较高,在93.11%~97.31%之间,干燥系数在0.99以上;乙烷含量在0.390%~0.559%之间,含有少量丙烷,含量在0~0.032%,不含丁烷及以上烷烃气体;非烃气体以CO2为主,H2S含量极低,含量在0.000 003%~0.001 501%之间,按《天然气藏分类标准:GB/T26979—2011》[13],属于微含硫气藏。与元坝地区主力产层长兴组气样相比,元坝地区茅口组气藏甲烷含量更高,H2S含量更低,与九龙山地区茅口组气藏组分特征也表现出显著的差异。

表1 四川盆地元坝地区二叠系茅口组及周边钻井二叠—三叠系天然气组分及同位素特征

国内外学者常用ln(C1/C2)—ln(C2/C3)图版来判别干酪根裂解气及原油裂解气[14-15],元坝地区茅口组气样ln(C1/C2)值介于5.46~5.49,ln(C2/C3)值介于2.83~2.95。本文采用川东北及邻区烃源岩裂解气与原油裂解气判别图版[16],从图2可以看出,元坝地区茅口组天然气处于干酪根裂解气和原油裂解气的混合区。YB7井茅三段储层铸体薄片中可见生物体腔孔充填沥青,综合认为元坝地区茅口组天然气主要为干酪根裂解气与原油裂解气的混合气。

元坝地区茅口组天然气干燥系数非常高(大于0.99),δ13C1值介于-29.4‰~-28.7‰之间,δ13C2值介于-27.9‰~-27.3‰之间,碳同位素值偏高,表明茅口组天然气具有较高的成熟度。前人对乙烷碳同位素的应用进行了研究,并建立了四川盆地天然气类型判别标准[17],认为油型气δ13C2值应小于-28‰,煤型气δ13C2值应大于-28‰。根据判别标准,元坝地区茅口组天然气δ13C2值均大于-28‰,与元坝长兴组天然气相同,表现为煤型气特征。

2.2 天然气来源

一般认为,天然气乙烷碳同位素相对甲烷碳同位素较稳定,且与母源有较好的继承性[18],因此在分析天然气来源时,用天然气乙烷碳同位素与烃源岩进行对比获得诸多运用[9,19-21],并在乙烷含量偏低时获得了较好的效果[9,22-23]。通过气—岩碳同位素对比分析(图3),元坝地区茅口组天然气主要来源于二叠系烃源岩。结合天然气成因分析,茅口组天然气为煤型气,而元坝地区二叠系烃源岩表现有煤系烃源岩特征的仅有吴家坪组烃源岩,且这套烃源岩与茅口组气层直接接触,故元坝地区茅口组天然气主要来源于吴家坪组烃源岩。

图3 四川盆地元坝地区二叠系茅口组天然气与烃源岩干酪根碳同位素对比

实钻表明,与茅口组气藏直接接触的吴家坪组煤系烃源岩碳同位素值介于-24.6‰~-23.3‰,而茅口组泥质烃源岩碳同位素则介于-29.9‰~-27.4‰之间,茅口组天然气乙烷同位素明显介于两者之间。元坝长兴组天然气同样表现为煤型气特征,前人对长兴组油气来源的研究表明[7,24],其主要来自于吴家坪组烃源岩,而大隆组烃源岩也有一定贡献。结合元坝地区茅口组天然气为原油裂解气与干酪根裂解气的混合气特点,对比长兴组气源研究成果,推测元坝地区茅口组天然气主要来源于上覆吴家坪组烃源岩,茅三段烃源岩也有一定贡献。

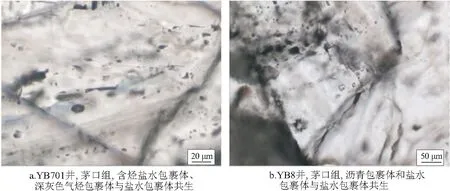

2.3 油气充注时间

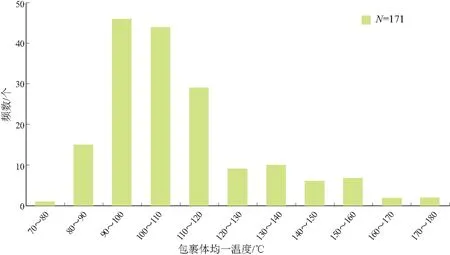

镜下观察发现,元坝茅口组流体包裹体均赋存于溶洞和裂缝中充填的方解石内,以气液两相盐水包裹体为主,见烃类包裹体与盐水包裹体伴生(图4);包裹体多成群分布,形态多样,从椭圆形到不规则形状皆有分布,大小一般小于10 μm。本次研究共测试获得元坝地区茅口组与烃类伴生的盐水包裹体均一温度171个,均一温度从70~180 ℃均有分布(图5),反映了茅口组油气持续充注的特征。根据包裹体均一温度分布特征,可将其划分为两个主要区间:(1)80~120 ℃,分布频数高,反映油气的大量充注,主峰区间为90~110℃,主峰区间均一温度平均值为100.1℃;(2)120~160℃,未见明显主峰,反映油气持续充注过程。

图4 四川盆地元坝地区二叠系茅口组储层方解石充填物中包裹体显微照片

图5 四川盆地元坝地区二叠系茅口组包裹体均一温度分布

结合地层埋藏—热演化史模拟结果(图6),综合推断元坝地区茅口组油气充注时间及成藏演化过程:(1)油气大量充注发生在中侏罗世,此时二叠系烃源岩处于生油气高峰期,大量油气运移至茅口组聚集成藏;(2)中—晚侏罗世,二叠系烃源岩尤其是吴家坪组烃源岩持续高成熟,油气持续充注于茅口组中,加之元坝地区油气持续保存条件好,油气在茅口组气藏中持续富集形成高压。

图6 四川盆地元坝地区埋藏史—热史曲线

3 油气成藏主控因素

通过对元坝地区茅口组气藏成藏特征综合分析,认为油气成藏主要受储层发育、烃源岩条件及油气保存条件的控制。

3.1 有利储层的分布与规模

储层是油气成藏的基本要素,是油气聚集成藏的场所。元坝地区茅三段储层主要为浅滩叠合岩溶储层,储层分布具有不连续性[25-26]。处于构造高部位的YB7-C1井试采出水,但位于低部位的YB701井和YB8井实钻未见出水现象,油气显示好,测井解释为气层,说明由于储层的横向分布非均质性导致茅口组气藏横向上存在多个气藏(图7)。此外,由于储层横向非均质性造成运移通道的横向不连续,油气运移主要为短距离运移为主,茅口组气藏油气主要来源于上覆的吴家坪组烃源岩,因此有利储层的分布与规模控制了茅口组油气聚集的场所与方式,也是元坝地区茅口组油气成藏最为关键的要素。

图7 四川盆地元坝地区二叠系茅口组油气成藏模式

3.2 优质烃源岩的发育

优质烃源岩的发育是油气成藏的物质基础,也决定了油气特征。茅口组气藏上下均发育优质烃源岩,横向连续,有机质丰度大,生烃强度高,为茅口组油气成藏提供了充足的油气来源。处于构造高部位的YB7-C1井在试采阶段出水,但在钻探及试采初期并未见出水现象,且地层压力系数大,表明气藏中油气充满度高,后期出水可能是单个气藏规模小所致。元坝地区茅口组气藏主要烃源岩——吴家坪组烃源岩表现为一套煤系烃源岩特征,根据前人煤成烃模式研究[27-30],其主要以生气为主,决定了茅口组储层中少见沥青,天然气以煤成气为主。

3.3 持续的油气保存条件

持续的油气保存条件保障了现今气藏的形成。元坝地区茅口组气藏油气成藏时间较早,要形成现今气藏必须要有持续的油气保存条件。茅口组气藏之上区域盖层和直接盖层发育,横向连续性好,构造活动不强烈,在油气充注后的调整改造阶段为气藏提供了良好而持续的油气保存条件。元坝茅口组地层水矿化度为59 302~61 986.42 mg/L,水型为CaCl2型,印证了良好的油气保存。此外,由于茅口组气藏具备持续充注特征,良好的保存条件也提供了封存箱作用,油气持续聚集,压力不断升高,形成了异常高压气藏。

4 结论

(1)元坝地区茅口组具备良好的油气成藏条件,发育多套二叠系优质烃源岩和浅滩叠合缝洞储层,具备良好的持续油气保存条件,气藏压力及温度较高,整体表现为构造背景下的岩性气藏。

(2)茅口组天然气甲烷含量较高,硫化氢含量较低,表现为干酪根裂解气与原油裂解气的混合气特征,具有煤成气特点,推测天然气主要来源于上覆吴家坪组烃源岩,茅三段烃源岩也有一定贡献。

(3)油气表现为两期充注特征,大量充注发生在中侏罗世时期,后期持续充注发生在中—晚侏罗世时期,与二叠系烃源岩生烃演化相匹配。

(4)元坝地区茅口组油气成藏主要受储层发育、烃源岩条件及油气保存条件的控制。有利储层的分布与规模控制了油气聚集的场所与方式;优质烃源岩的发育是油气成藏的物质基础,也决定了油气特征;持续的油气保存条件保障了现今气藏的形成;其中,有利的储层是元坝地区茅口组油气成藏最为关键的要素。