镰芒针茅、博洛特绢蒿草地群落年际动态

2022-08-10张鲜花李江艳吴咏梅朱进忠

张鲜花,李江艳,吴咏梅,朱进忠

(新疆农业大学草业与环境科学学院/新疆草地资源与生态实验室,乌鲁木齐 830052)

0 引 言

【研究意义】镰芒针茅(Stipacaucsica)、博洛特绢蒿(Seriphidiumborotalense)群落是天山山地草原带的地带性植被类型,属于典型的中亚气候型代表性植被之一,占据山地海拔1 200~1 600 m,是荒漠草原的代表性类型[1-2]。镰芒针茅系针茅属针茅亚族(Stipinae)的一种多年生密丛型旱生植物,是地带性荒漠草原的特征种,与博洛特绢蒿、新疆绢蒿(S.kaschgaricum)、刺叶锦鸡儿(Caraganaacanthophylla)、刺旋花(Convolvulustragacanthoides)、羊茅(Festuc0vna)、针茅(Stipacapillta)、苔草(Carexturkestanica,Cliparocarpos)等植物组成不同群落,草地质量好,是重要的天然放牧场[3]。天然草地植物生产重要特征是年际生产的波动性,产生波动性的主因一是自然因素中水条件的供给[4],在干旱地区表现尤为明显。【前人研究进展】一般草地丰水年和干旱年草地植物产量可相差2~3倍,荒漠草地,旱年产量只相当于丰水年的25%~30%,平年为丰水年的50%~80%[1]。草地植物生产年际不稳定,如与动物生产结合,给草地家畜承载量核定带来较大难度。放牧加速成为影响草地发展变化的另一因素[5-6]。草地发生与发展及其演替是在以一个较长的时间过程中完成的[7-9]。【本研究切入点】有关长时期自然放牧条件下新疆天山北坡草地植物群落特征变化的研究较少。需研究新疆天山北坡镰芒针茅、博洛特绢蒿草地群落年际动态。【拟解决的关键问题】以自然放牧条件下草地类型为对象,对1985~2004年17年的定位进行连续测定与群落学分析,研究草地植被主要群落特征演变,变化进程与程度,为调整草地利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材 料

研究区位于天山北坡中段,距乌鲁木齐市西南80 km的谢家沟地区,地处87°25′~87°33′E, 43°07′~43°47′N, 占山地海拔1 200~1 600 m地段。年降水量300~400 mm,一般年份雨季6月下旬至8月上旬,有时出现春旱和秋旱。年平均气温2.1~3.3℃,无霜期100~113 d。土壤为山地棕钙土和栗钙土。以镰芒针茅、博洛特绢蒿、短柱苔草(Carexturkestanica)、刺旋花、木地肤(Kochiaprostrata)等植物组成群落,占据山地阳坡、半阳坡,与羊茅、针茅草原呈复合分布,构成山地草地垂直带谱的草原带,是当地春、秋两季放牧利用草场,放牧时间春季3月中旬至6月下旬,秋季从9月上旬至11月下旬,共160 d左右。

在自然放牧利用状态下,采用区域定位观察方法,对植物群落种类组成、高度、盖度和地上生物产量进行长时段连续测定。测定时间段为1985~2001年,每年7月中旬于相同地点、乡土时间进行取样。

1.2 方 法

1.2.1 取样

以草地型为单位采取典型地段取样法进行。用于群落特征分析与记载样地面积为10 m×10 m,地上生物产量测定样方面积为1 m×1 m,每年调查样方不少于30个,调查时间为每年7月10~20日植物生长旺季进行。

1.2.2 测定指标

草层高度:群落植物种自然生长高度。

草层盖度:群落投影总盖度和种群投影分盖度,采用目视法估测。

地上生物产量:群落植物种和类群地上生物产量,采用样地实测法

植物优势度:采用综合优势度(SDR)计算。

SDR=(C+H+W)/3。

式中:C为相对盖度,H为相对高度,W为相对鲜重产量。

1.3 数据处理

采用Microsoft Excel软件进行数据整理统计及制图,对比年际间的动态变化。

2 结果与分析

2.1 群落植物种类组成优势种与主要伴生种变化

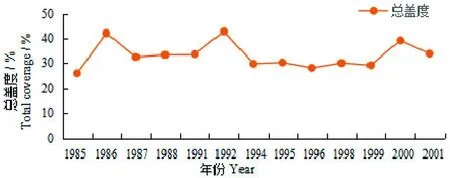

研究表明,在1985~2001年间,草地植物群落种类组成,以镰芒针茅、博洛特绢蒿为优势种,短柱苔草为主要伴生种的群落结构没有发生变化,草地群落组成基本成分是稳定的,气候的波动和放牧干扰没有导致种类成分发生演替。表1

表1 镰芒针茅、博洛特绢蒿群落主要植物组成年际动态

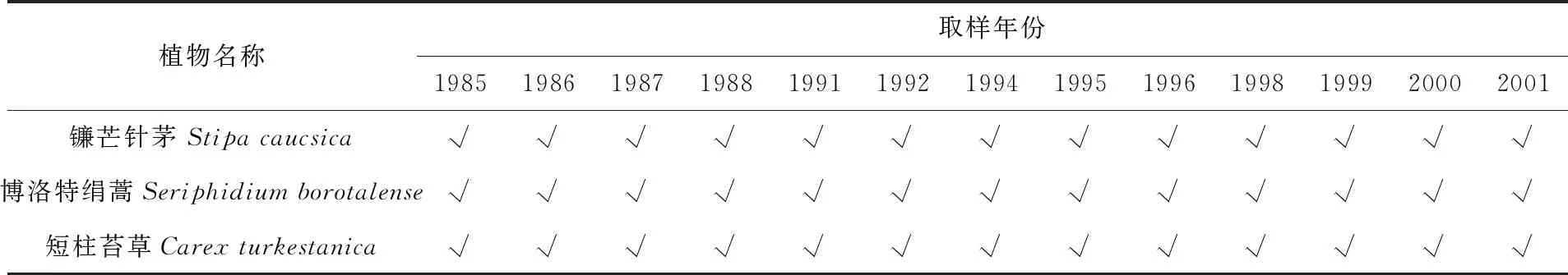

2.2 群落优势种与主要伴生种高度变化

研究表明,草地群落植物高度在时间序列上呈波动性变化,有时在年份间的波动幅度还较大。1985~1995年间,镰芒针茅植株高度始终在17~25 cm波幅范围内波动,博洛特绢蒿高度在18~26 cm波幅范围内波动;1996年之后,在群落中的高度明显降低,分别保持在10~16 cm和8~17 cm。镰芒针茅、博洛特绢蒿是群落能量与物质聚集的主体,也是放牧家畜采食的主要对象,在群落中生长高度持续降低。

短柱苔草在1985~2001年间,植株高度保持在一个较稳定状态,在群落中没有表现出在该时段内年度间有较大差异。图1

图1 镰芒针茅、博洛特绢蒿、短柱苔草植株高度变化

2.3 群落与优势种、主要伴生种盖度变化

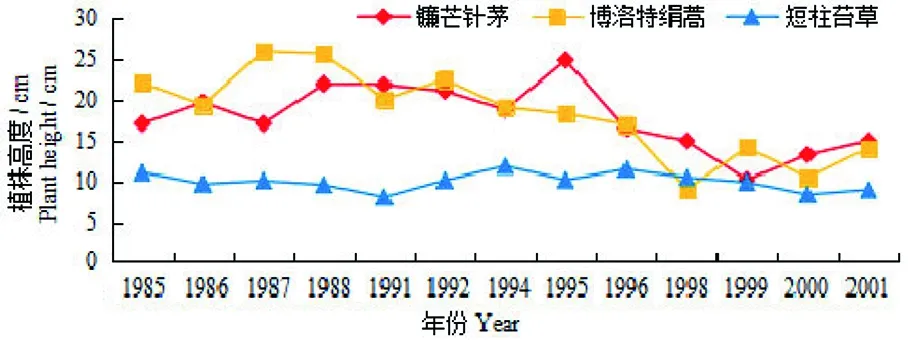

2.3.1 群落盖度变化

研究表明,1985~2001年间,草地植物群落总盖度一直处于波动状态,在一些年度间的变动幅度较大,1986、1992和2000年,草地群落的盖度均达到40%左右,与其他年份形成较大差别;其他年份之间除了1985年略低外,基本在30%左右上下浮动。图2

图2 镰芒针茅、博洛特绢蒿群落总盖度变化

2.3.2 群落优势种与主要伴生种盖度变化

研究表明,组成草地植物群落优势种镰芒针茅分盖度的变化趋势,与草地植物群落总盖的变化趋势基本一致。1986、1991、和2000年,镰芒针茅的盖度最大,达到16、14.8和15%;1992与2001年,分别为12.5与12.9%,其他年份基本在6%~10%上下浮动。博洛特绢蒿在群落中的盖度比较稳定,除了1996、1998、1999年的盖度较低外,其他年度之间基本在10%~14%波动。短柱苔草在群落中的盖度波动性较大,最大与最小年份可相差近10%,稳定性表现较差。图3

图3 镰芒针茅、博洛特绢蒿与主要伴生种盖度变化

2 .4 地上生物量、主要伴生种群落与优势种变化

2.4.1 群落地上生物量变化

研究表明,草地植物群落地上生物产量在1985~2001年的时间尺度内,一直处于波动变化状态,年际之间有时出现显著差别,如1995、1999年2001年可相差1.7倍。群落地上生物产量的波动,在1994年的前7年,年际间波幅并不是很大,基本保持在8%左右上下浮动;而在1996~2001年6年间,年度之间形成剧烈波动。图4

2.4.2 群落优势种和主要伴生种地上生物量变化

研究表明,镰芒针茅、博洛特绢蒿和短柱苔草地上生物产量,年际间种间差别比较突出,优势种镰芒针茅地上生物量、除1991年较高达到34.5 g/m2外,其他年份间保持在15~25 g/m2波动;博洛特绢蒿1985~1987年波幅较大,1985与1986年之间相差1.7倍,与1987年之间可相差2.3倍。1988~1995年时段内,波幅在40~50 g/m2浮动,变幅较小;1996年下降幅度较大,只有15.9 g/m2,1999年大幅度提升,达到68.2 g/m2,形成研究时段内产量最高年份,随后大幅度下降,与草地群落总生物学产量的变化规律基本一致,消长变化决定着草地群落总生物产量的变化。伴生种短柱苔草除了在1988、1991和2001年显著低外,其他年份基本在15~30 g/m2之间波动,在一些年际间波幅还较大。图5

图5 镰芒针茅、博洛特绢蒿与主要伴生种地上生物量变化

2.4.3 群落组成植物的优势度变化

研究表明,镰芒针茅与博洛特绢蒿在草地群落中一直保持着优势地位,博洛特绢蒿在草地群落中,各年度基本占据第一优势地位;镰芒针茅多数年份居于次优势地位,短柱苔草优势度在群落中一直处于伴生种位置。从3种植物优势度年际变化来看,均处于波动状态之中,只是有波动幅度大小的差别。图6

在1985~2001年时间段内,研究区草地植物群落在高度、盖度和地上生物产量,始终处于动态变化过程,而且个别年份变化幅度较大。研究区草地在利用方式上属于永久性放牧地,影响草地稳定性因素主要是气候与放牧活动,降水量应该是影响草地波动的主要因素,在降雨量多的年份,草地群落各项数量特征值也相对较高,在遇到降水量少的年份,各项数量特征值也随之降低。1985年、1986年、1991年与1996年是研究区降水量较低年份,从草地的地上生物量来看,除1991年基本没有受到较大影响外,其余三年均显现出较低的趋势。图7

图7 1987~2003年研究区降水量年度变化

3 讨 论

在干旱草原区,降水量对草地的影响极大,而草地对降水量的生物学响应也十分敏感,与以往的研究结果一致[10-12]。在天然草地上,降水量对草地植物生长发育的影响,不仅决定于年内总降水量的多寡,同时季节分配与牧草生长需求的匹配也十分重要[13-14],降水季与植物生长季需求相匹配,尽管总降水量偏低,草地也会保持一定的生物量。

从草地群落高度、盖度和地上生物产量的年度变化来看,群落高度与地上生物产量的波动性要较盖度大,年度间的波幅有时可达到2倍以上,相比之下盖度在年度间变化相对较小。

放牧对草的影响,研究中,由于放牧引起草地年度间波动缺乏牧压调查数据,还尚不能说明放牧对草地波动有直接影响和影响程度有多大。放牧在草地形成与发展过程中的作用,与气候因素有截然不同的区别,放牧是一种有意识和定向参与草地生态系统的形成与演化过程,其作用具有两重性。在生产实践中,放牧对草地影响是一个持续而循序渐进的过程[15-17],一般不会造成年度间较大或显著波动,而降水量则能显著地影响草地数量特征变化,而这种变化是带有一定的可逆性。

4 结 论

在1985~2001年期间,研究区草地群落植物种类组成与结构没有发生变化,群落优势种和主要伴生种在群落中的序位稳定,始终保持着群落原有的结构与功能。草地群落的高度、盖度和地上生物产量,在1985~1995年的时段内,除个别年份波动幅度表现较大外,其它年份基本上在一个不大的波幅范围内变化,而这种变化均表现出一定的可逆性,与降水量的波动规律基本一致。群落基本数量特征的变化,降水量是影响草地波动的主因,放牧利用干扰应该是次因。