中国这十年

2022-08-10刘锦鑫

|文·本刊记者 刘锦鑫

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。党和国家各项事业发生新的历史性变革,改革开放和中国式现代化建设取得新的历史性成就。

这十年,是党和国家事业发展进程中极不寻常、极不平凡的十年。在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,实现了第一个百年奋斗目标,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程,书写了波澜壮阔的民族复兴新篇章。

回顾党的十八大以来社会发展的光辉历程,我国以实际行动交出了一份人民满意、举世瞩目、可以载入史册的“中国答卷”。

这十年 农业从粮食增产到收入翻番

十年来,我国坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略,推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革。

这十年,粮食和重要农产品供给稳定,我们吃饱吃好不发愁。2021年粮食产量创历史新高、达到13657 亿斤,人均粮食占有量达到966 斤,高于国际公认的800 斤粮食安全线,做到了谷物基本自给、口粮绝对安全,把饭碗牢牢端在自己的手中。粮食产能稳定提升,产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上,同时品种更加丰富多样,品质持续优化升级,农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上,越来越多绿色优质农产品摆上百姓餐桌。

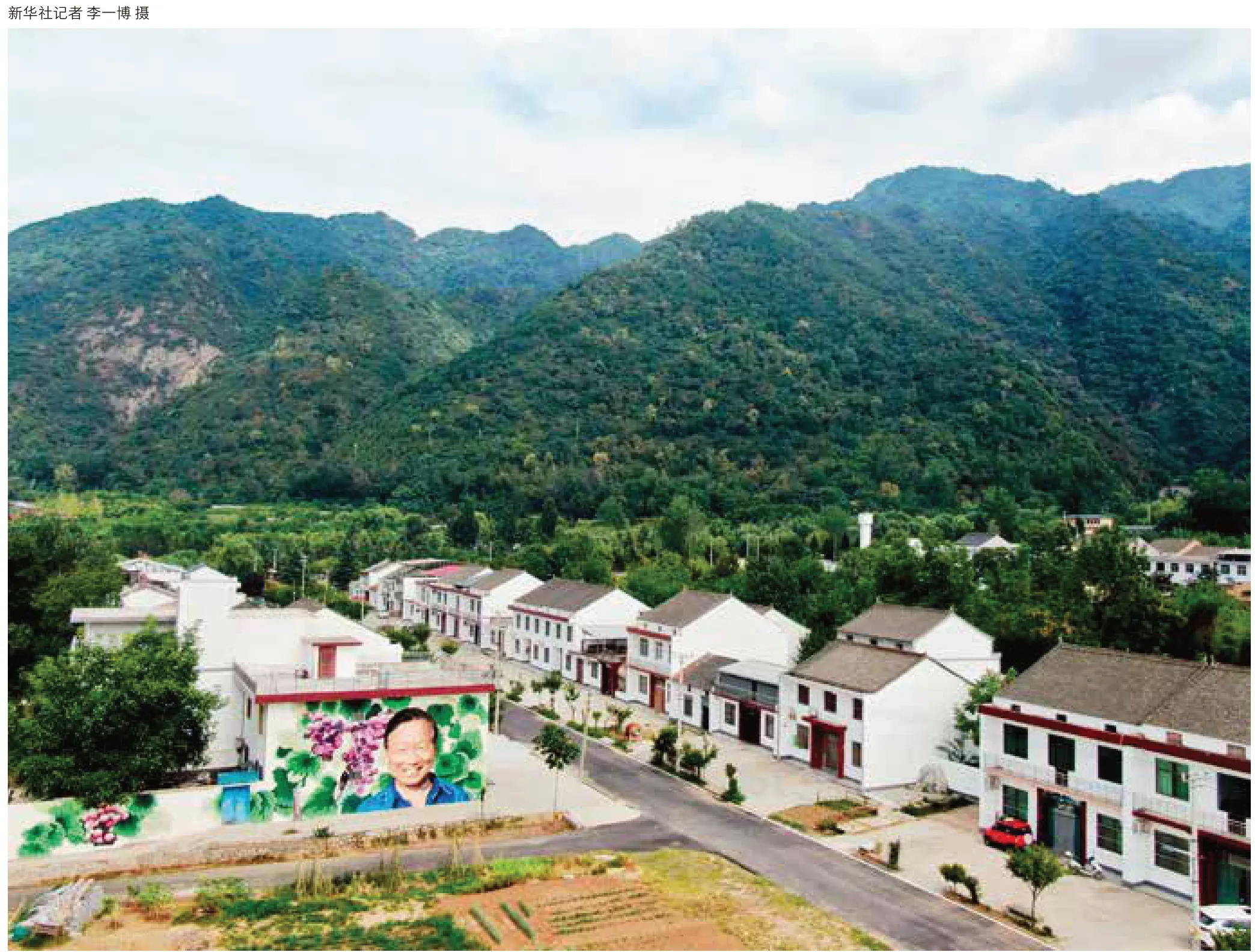

这十年,脱贫攻坚战取得全面胜利,创造了彪炳史册的人间奇迹。现行标准下9899 万农村贫困人口全部脱贫,832 个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,走出了一条中国特色减贫道路。脱贫攻坚成果持续巩固,33项过渡期衔接政策出台实施,防止返贫动态监测帮扶机制全面建立,确定160 个国家乡村振兴重点帮扶县并继续倾斜支持,守住了不发生规模性返贫的底线。

这十年,我国物质技术装备条件明显改善,坚持走内涵式现代农业发展道路,推动农业发展由依赖资源要素投入向创新驱动转变,农业现代化建设迈上新台阶。农田有效灌溉面积占比超过54%,累计建成9 亿亩高标准农田,配套建设了一批现代化灌区,农业靠天吃饭的局面正在加快改变。农业科技进步贡献率达到61%,取得了节水抗旱小麦、超级稻、白羽肉鸡等一批重大标志性成果,农作物种源自给率超过95%,科技成为农业农村经济增长最重要的驱动力。现在,农作物耕种收综合机械化率超过72%。特别是小麦的综合机械化率超过97%,基本实现了全程机械化,畜牧水产、设施农业等机械化水平也有了较大提升。

乡村振兴开局良好,农村面貌焕发新气象。一方面,乡村产业蓬勃发展,农产品加工流通业加快转型升级,休闲旅游、电商直播等新业态不断涌现,打造了一批现代农业产业园区。另一方面,人居环境明显改善,农村卫生厕所普及率超过70%,基本实现干净整洁有序。公共设施提档升级,农村供水供电、交通道路、宽带网络和学校医院等设施加快建设,农村民生事业不断取得新的进展。

十年来,农村改革全面深化,城乡融合发展体制机制已初步建立,城乡居民基本养老保险基本实现对农村适龄居民全覆盖,建立了统一的城乡居民基本医疗保险制度。2021年农村居民人均可支配收入18931 元,较2012年翻了一番多,农民生产生活水平上了一个大台阶。

这十年 工业制造业从中国制造到中国创造

过去十年,我国工业和信息化事业发展取得了重大成就,新型工业化步伐显著加快,产业体系更加健全、产业链更加完整,产业整体实力、质量效益以及创新力、竞争力、抗风险能力显著提升,迎来从“制造大国”“网络大国”向“制造强国”“网络强国”的历史性跨越,为全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

这十年,我国制造业综合实力和国际影响力大幅提升。工业增加值从2012年的20.9 万亿元增长到2021年的37.3 万亿元,年均增长6.3%,远高于同期全球工业增加值2%左右的年均增速。制造业增加值从16.98 万亿元增加到31.4 万亿元,占全球比重从22.5%提高到近30%。产品国际竞争力持续提升,工业产品出口覆盖世界几乎所有国家和地区。从产业完整体系来看,我国产业链供应链韧性和竞争力不断提升,全国拥有41 个工业大类、207 个工业中类、666 个工业小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。全球500 种主要工业产品中,我国有四成以上产品的产量位居世界第一。

十年来,依靠创新推动制造业高质量发展,中国制造加速转向“中国创造”。从深海的“奋斗者”号成功万米坐底,到蓝天的C919 大型客机即将取证交付,再到升空的嫦娥探月、祝融探火、羲和逐日、北斗组网,从农田的无人驾驶电动拖拉机研制成功,到医院的骨科手术机器人临床应用,到工矿企业的五轴联动加工中心填补空白、8.8 米超大采高智能化矿山装备成功研制,再到百万千瓦水电机组投入运行,一大批重大标志性创新成果引领中国制造业不断攀上新的高度。

我国新兴产业加速发展,服务机器人、智能可穿戴装备等产品增势强劲,新能源汽车产销量连续7年位居世界首位,新材料产业产值实现翻番,传统产业改造升级步伐加快,数字化、绿色化转型全面推进。部分领域智能制造处于国际先进水平,高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从2012年的9.4%、28%提高到2021年的15.1% 和32.4%。区域布局不断优化,重点地区龙头带动作用进一步增强,电子信息、轨道交通等领域形成一大批先进制造业集群。我国已培育4 万多家“专精特新”中小企业、4762 家“小巨人”企业、848 家制造业单项冠军企业。其中,专精特新“小巨人”企业中超六成属于工业的基础领域,超七成是深耕行业十年以上,超八成进入了战略性新兴产业链。

世界经济数字化转型是大势所趋,近年来,我国新一代信息技术与制造业融合取得了长足进展。截至2021年年底,全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到51.3%和74.7%,比2012年分别提高了30.7 和25.9 个百分点。工业互联网的应用已覆盖45 个国民经济大类,培育较大型的工业互联网平台超过150 家,连接工业设备超过7800 万台(套)。未来,我国将深入推进工业互联网、智能制造等行动,提升制造业的数字化、网络化、智能化发展水平。

这十年 从科技大国走向科技强国

十年来,在党中央坚强领导下,在全国科技界和广大科技工作者的共同努力下,我国科技事业发生历史性、整体性、格局性重大变化,成功进入创新型国家行列,走出一条从人才强、科技强,到产业强、经济强、国家强的发展道路。

这十年是我国科技进步最大、科技实力提升最快的时期。全社会研发投入从2012年的1.03 万亿元增长到2021年的2.79 万亿元,居世界第2位;世界知识产权组织发布的全球创新指数中排名从2012年第34 位上升到2021年第12 位。2021年高被引论文数为 42920 篇,排名世界第2 位,是2012年的 5.4 倍。

十年来,我国人才在结构上、数量上都有了优化和提升,人才数量是全球第一,同时高水平人才不断成长涌现,在开拓新的领域、承担领军项目,以及科学发现前沿预判等方面都涌现了一批高水平人才。

这十年,我国构建起成体系的战略科技力量。中国特色的国家实验室体系加快构建。高水平研究型大学、国家科研院所的科研能力持续提升,原始创新策源地功能不断增强。在全球企业研发投入2500 强榜单上,我国企业从2013年首次发布时的180 家增长到2021年的683 家。

我国在化学、材料、物理、工程等学科整体水平明显提升,在量子信息、干细胞、脑科学等方向实现重大突破;首次观测到三维量子霍尔效应,首次实现原子级石墨稀可控折叠,研发出世界首款异构融合类脑计算芯片“天机芯”。铁基高温超导、纳米限域催化、量子计算原型机、二氧化碳人工合成淀粉等一批高水平的重大原创成果,引领我国的凝聚态物理、分子科学、纳米材料、干细胞等一批重要前沿方向进入世界第一方阵。技术突破打通了我国新兴产业的一些堵点,太阳能光伏、风电、新型显示、半导体照明、先进储能等产业规模也居世界前列。

科技的发展,也助推了传统产业的升级。我国在新能源汽车领域持续20 多年“三横三纵”技术研发,已形成较为完备的创新布局,新能源汽车产销量连续7年位居全球首位。立足我国以煤为主的能源禀赋,加快煤炭高效清洁利用研发攻关。连续 15年布局研发百万千瓦级超超临界高效发电技术,供电煤耗最低可达到 264 克每千瓦时,大大低于全国平均值,也处于全球先进水平。目前,该技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的 26%。

在重大工程建设方面,我国也取得了瞩目成就。特高压输电技术进入世界先进行列、北斗导航卫星全球组网、复兴号高速列车投入运行……一系列重大工程由重大技术突破带动形成;“深海一号”钻井平台研制成功并正式投产,标志着我国海洋石油勘探开发进入 1500 米超深水时代;中国高铁、中国大坝、中国桥梁、中国港口成为世界响亮的“中国名片”。

科技促进区域创新发展,解决中国发展不平衡、不充分的问题。北京、上海、粤港澳大湾区创新引领辐射作用不断增强,三地研发投入占全国30%以上,北京、上海技术交易合同额中,分别有70%和50%输出到外地,这就是中心辐射带动示范作用。169 家高新区聚集了全国1/3 以上的高新技术企业,人均劳动生产力为全国平均水平的2.7 倍,吸纳大学毕业生就业人数占全国比重9.2%。2022年1月-4月,国家高新区营业收入13.7万亿元,同比增长7.8%,表现出较好的增长势头。

这十年 美丽中国画卷徐徐铺展

党的十八大以来,扎实推进绿色发展。“绿水青山就是金山银山”理念深入人心,我国生态环境状况实现历史性转折,一幅天更蓝、水更清、万物更加生意盎然的美丽中国画卷在神州大地上徐徐铺展。

实施大气污染防治行动计划、打赢蓝天保卫战三年行动计划,强化区域联防联控和重污染天气应对,2013年,“大气十条”《大气污染防治行动计划》出台,中国成为全球第一个大规模开展PM2.5治理的发展中国家。环境监测数据显示,2017年-2021年,中国地级及以上城市PM2.5年均浓度下降25%,重污染天数下降近四成。2021年,中国地级及以上城市空气质量优良天数比率达87.5%,比2015年上升6.3 个百分点。空气质量明显改善,走出户外拥抱清新空气,已成为人们生活的常态。

深入实施水污染防治行动计划,长江保护修复、饮用水水源地保护等持续推进,河湖长制全国推行。2021年,全国地表水水质优良断面比例提升到84.9%,比2015年上升18.9 个百分点。持续多年治理,长汀水土流失率下降到2020年的6.78%,森林覆盖率达到80.3%。2021年,长汀水土流失综合治理与生态修复实践还成功入选联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会生态修复典型案例。

全国动员、全民参与,持续推进国土绿化。党的十八大以来,我国森林覆盖率提高2.68 个百分点,达23.04%;森林植被总碳储量净增13.75亿吨,达92 亿吨;森林面积和蓄积量持续“双增长”,中国成为近20年来全球森林资源增长最多的国家。

这十年,中国先后制定和修订了大气、水、土壤污染防治法等13 部法律和17 部行政法规;生态环境监测数据质量管理、排污许可、河湖长制、禁止洋垃圾入境等环境治理制度落地生效;全国生态保护红线划定工作基本完成。

中国也为世界生态保护注入了绿色动力,推动达成了巴黎协定,明确提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,为国际社会合作应对气候变化、推进全球环境治理作出了重要贡献。我国用实际行动践行了向世界发出的呼吁:全球从2000年到2017年新增的绿化面积中,约1/4 来自中国,贡献比例居全球首位;2016年-2020年,中国整治修复海岸线1200 公里,滨海湿地34.5 万亩,全球领先;过去十年,中国可再生能源发电装机规模突破10 亿千瓦,绿色电力装机总量稳居第一……

2021年,我国新能源汽车产销量均超过350 万辆,同比增长1.6 倍。少用一次性餐具,多一次公共交通出行,力行“光盘行动”,坚持垃圾分类……更绿色、更低碳,已成为老百姓的自觉行动。

目前,全国城市建成区绿地面积达230 余万公顷,较2012年前增加近50%,拥有城市公园约1.8 万个;截至2021年年底,全国农村卫生厕所普及率超过70%,农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例超过90%……无论城市乡村,人居环境的改善带来更多幸福感。

人与自然和谐共生的美丽中国,正从蓝图变为现实。

这十年 人民生活水平全方位提升

党的十八大以来,中华大地上如期全面建成了惠及全体人民、含金量高的小康社会。十年来我国持续推进普惠性、基础性民生建设,群众获得感显著提高,人民生活的质量和社会的共享水平取得了历史性进步,全方位跃升。

绝对贫困人口得到了历史性解决。中国全面打赢脱贫攻坚战,现行标准下9899 万农村贫困人口全部脱贫,“一个都不掉队”成为全面小康的标志性成就。在此基础上,有效衔接乡村振兴战略,持续巩固拓展脱贫成果。

人民生活水平全方位提升。城镇新增就业年均超过1300 万人,居民人均可支配收入超过3.5 万元,增速快于经济增长。城乡居民收入比显著缩小至2.5:1。中等收入群体的规模超过4 亿多人。住房条件显著改善,城镇棚户区改造3961 万套,惠及9000 多万居民。老旧小区改造惠及2000 多万户,1.8 亿左右的农村人口进城成为城镇的常住人口,享受更高质量的城市生活。人民精神生活越来越丰富,文化旅游、健身休闲成为大众消费,自信自强的精神面貌日益彰显。

公共服务全方位普及普惠。十年来,农村地区、边疆民族地区、革命老区、脱贫地区教育水平得到了历史性的提高,区域城乡校际差距明显缩小,义务教育普及程度超过了高收入国家的平均水平。学前教育毛入学率大幅提升至88.1%,高等教育进入了普及化阶段。劳动年龄人口平均受教育年限达到10.9年,公共卫生服务体系全面加强,应对突发公共卫生事件的能力大幅提高,惠及全体人民的基本公共卫生服务提质增效,多层次医疗服务体系更加健全,国家医学中心加快规划布局,国家和省级区域医疗中心建设推向全国,超过85%的县级医院具备二级医院服务能力。优质医疗资源辐射带动的效果明显,基层医疗机构的服务能力普遍增强。全生命周期的健康保障更加有力,人均预期寿命达到了78.2 岁,位居中高收入国家前列。

就业问题也获得了圆满的解决。国家发展改革委副秘书长杨荫凯说:“就业不仅是社会问题,也是经济问题。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终坚持以人民为中心的发展思想,深入实施就业优先战略,全面强化就业优先政策,推动就业工作取得历史性成就。十年间解决了1.3亿人的城镇就业问题,我国这个拥有14 亿人口的发展中大国实现了比较充分的就业。”

社会保障网全方位织密织牢。这十年,基本养老保险参保人数由7.9亿增加到10.3 亿,退休人员基本养老金和居民基础养老金最低标准稳步提高,基本医疗保险的参保人数由5.4亿增加到13.6 亿,报销比例持续提高,居民医保的人均财政补助标准由240元提高到610 元,惠及10 亿城乡居民。社会保障兜底网更加牢固有力,城乡低保对象、特殊困难人员、低收入家庭等做到应保尽保、应救尽救,保障标准也随着经济发展逐步提升。

十年间,教育、医疗、住房等普惠性、基础性、兜底性民生建设全面开花,人民群众用一张张笑脸展示了“民生答卷”。

这十年 确保党始终成为坚强领导核心

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央采取一系列重大战略举措,坚持和加强党的全面领导,着力解决过去一个时期落实党的领导弱化、虚化、淡化、边缘化问题,从严从实加强党员的教育、管理、监督工作,勇于自我革命、从严管党治党,确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

“勇于自我革命、从严管党治党是我们党最鲜明的品格。”中央纪委国家监委宣传部部长王建新表示,党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记带领全党成功探索出长期执政条件下跳出历史周期率的第二个答案,提出关于党的自我革命战略思想。经过十年的浴火淬炼,全面从严治党政治引领和政治保障作用充分发挥,管党治党宽松软状况得到根本扭转,中国共产党在革命性锻造中更加坚强。

在全面从严治党的引领下,这十年来,党的组织体系更加严密,党在各领域的全面领导不断加强。中央组织部部务委员齐家滨表示,截至2021年12月31日,中国共产党已有党员9671.2 万名,基层党组织493.6 万个,上下贯通、执行有力的组织体系进一步完善。而体现在经济建设这一主战场上,中央政策研究室副主任田培炎表示,发展是我们党执政兴国的第一要务,经济建设是党的中心工作,企业作为经济活动微观主体,无时无刻不沐浴着党的领导的阳光雨露。作为社会主义市场经济的重要组成部分,非公有制经济的发展同样离不开党的全面领导。田培炎介绍,目前有57 万多个基层党组织、590 多万名共产党员活跃在非公有制企业中,在企业生产经营、创新创造活动中发挥着不可替代的积极作用。

十年不懈奋进,十年壮阔征程。

面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面,经济社会发展面临不少新的挑战,但我国发展仍处于重要战略机遇期,机遇大于挑战。

所当乘者势也,不可失者时也。

站在新的历史起点上,我们要开拓创新、奋发进取,牢牢把握大有可为的重要战略机遇期,奏响全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的时代最强音,以崭新的面貌迎接党的二十大的胜利召开。