农产品消费扶贫政策与乡村振兴有效衔接的长效机制研究

2022-08-09陈丽琴史可钦

陈丽琴,史可钦

(海南大学 公共管理学院,海口 570228;华东政法大学 政治学与公共管理学院,上海 201620)

在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,进一步做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接是形势必然,也是政治任务。在实现全面脱贫目标的过程中,消费扶贫不仅成为促进贫困地区人口脱贫增收的重要举措,而且带动了贫困地区特色产业的发展,为乡村振兴注入了强劲动力。2020年,国务院扶贫办印发《关于做细做实消费扶贫行动有关事宜的通知》,提出进一步健全消费扶贫行动机制,建立完善巩固脱贫成果、缓解相对贫困的社会扶贫长效机制,促进乡村振兴。

一、农产品消费扶贫政策与乡村振兴有效衔接的学理逻辑阐释

(一)消费扶贫与经济增长、产业发展、乡村振兴的综融化递进

消费扶贫能够在扶贫中促进从“扶物”向“扶志”“扶智”再向“扶产业”的综融化递进。一是消费扶贫是社会各界通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品与服务参与脱贫攻坚。消费贫困地区的农产品,有利于培养优势产业和特色产品,找到贫困地区产业兴旺的发力点;而且消费扶贫的深入推进会在客观上有力地推动贫困地区农业产业升级和农产品质量的提升,促进贫困地区农业发展的供给侧结构性改革和产业链、供应链持续优化提升,使扶贫工作提档升级,实现脱贫攻坚可持续发展。二是消费扶贫是一个全产业链行为,不仅有利于农产品“种养加供销”的联系更加紧密,推动农村一二三产业融合发展,而且在价值链上,消费扶贫能够带来电商、物流、品牌、营销等产业的发展,形成农产品从田间到餐桌的全链条联动,实现供需良性循环,为贫困地区彻底脱贫提供长期稳定的内在支撑。

消费扶贫生动体现了从“物”到“志”再到“智”的造血式扶贫理念,促进了扶贫工作的综融化递进。具体而言,消费扶贫中的“扶物”就是发展贫困地区的特色农产品,并鼓励社会各界优先挑选贫困地区的商品和服务,为贫困地区脱贫贡献一己之力。“扶志”则是消费者“以购代捐”“以买代帮”,相比“直接给钱”式扶贫,既能让消费者体验“消费也是扶贫”“高尚消费”的公益感受,又能让贫困户体现自身的价值,双方主体地位上更加平等。同时,在消费扶贫中,贫困地区并不是一味地“等、要、拿”,也要依靠市场机制,遵循市场规律。因此,消费扶贫对贫困地区的农产品质量和现代化技术要求较高。贫困户不仅要有敏锐的市场意识,还要懂得现代科技和包装营销,这都迫使贫困户要紧跟时代步伐,要懂得消费者的心理,更要懂得新媒体、电商物流、现代支付、数字经济等最新概念,这就达到了“扶智”的目的。消费扶贫一方面能够推动贫困地区特色产业的稳步提质,提高各类产品及服务的附加值和含金量;另一方面也能够促进贫困地区产业链的升级换代,达到产业兴旺、乡村振兴的目的。

(二)消费扶贫的长效发展与多元协同治理行动框架的内在统一

多元协同治理理论主张政府、企业、社会组织、公民等社会主体相互配合与协作,进行交流与互动,共同解决社会问题,调和社会矛盾冲突和利益分配。不同行为体之间是竞争与协作的关系,最终目的是促进公共利益的最大化。国务院在《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》中强调,要“坚持政府引导、社会参与、市场运作、创新机制,着力激发全社会参与消费扶贫的积极性”,这要求在脱贫攻坚中多元社会主体要协同治理,只有这样,扶贫才能走得更远。消费扶贫,真正实现了以党组织为核心、政府主导、社会参与的多元扶贫组织的高度整合(1)陈洋庚、胡军华:《新时代中国特色扶贫开发:学理逻辑与中国贡献》,《江西财经大学学报》2020年第5期。。政府、贫困户、消费者、社会组织、企业、电商平台、媒体等共同参与,扶贫参与主体数量增多,参与质量提高,参与力量增强。

多元主体协同参与消费扶贫具体呈现了消费扶贫和乡村振兴的有效衔接。政府通过制定中长期扶贫产业发展规划,选择当地特色产业进行重点培养和支持,推进农产品标准化生产,保障农产品质量安全;贫困农户将生产的农产品置入市场流通,最大限度地实现其经济价值,并激发出自身脱贫致富的内生动力;消费者消费来自贫困地区的产品和服务时,自身的需求和公益价值得到了满足;社会组织根据贫困地区实际情况和社会需求,开展各类劳动技能的帮扶和培训;企业与贫困地区建立“农餐对接”“农企对接”“农社对接”等模式,协助扶贫产品建立预售和产品定制等模式,实现精准营销;电商平台利用技术消除贫困地区产品和服务与消费者之间的地理限制,拓宽贫困地区产品与服务的销售范围,带动贫困地区物流产业的发展;媒体加强对扶贫产品的宣传,为扶贫产品的营销添砖加瓦。可见,农产品消费扶贫的最大特点是能够动员社会力量参与,其人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为的运作方式既提升了消费者的参与积极性和社会责任感,又兼顾了市场化经济行为的持续改进和内在活力的有效激发。

二、农产品消费扶贫政策与乡村振兴衔接效果评估的研究设计

(一)模型设定

本文选择倾向得分匹配(PSM),对农产品消费扶贫政策减缓贫困的效果进行实证研究。倾向得分匹配最早由Paul Rosenbaum和Donald Rubin在1983年首次提出,多用于对公共政策进行效果评价,可以减少数据偏差和混杂变量的影响,消除组别之间的干扰因素,解决内生性问题。

本文所要探讨的核心是参加农产品消费扶贫能否缓解贫困,但是观察贫困农户参与农产品消费扶贫时的收入情况,无法同时观测到其未参与消费扶贫时的贫困情况。为此,本文设计了反事实匹配估计框架,即贫困农户参与农产品消费扶贫完全取决于个体特征,这些个体特征在影响其参加农产品消费扶贫的同时也对其贫困程度造成影响。为了解决选择偏误这一内生问题,在进行效应评估前,计算个体特征估计倾向得分,通过得分匹配平衡参与消费扶贫的农户和未参与农产品消费扶贫的农户的个体特征,从而得到准确地参与消费扶贫农户贫困状况的平均处理效应(ATT)。在进行倾向得分匹配之前,需要选取相关可能影响参与农产品消费扶贫的协变量,并使用二元logit模型进行估计倾向得分。二元logit模型如下:

式(1)中的Di表示虚拟变量,Di=1表示参加农产品消费扶贫的农户,为处理组;没有参与消费扶贫的农户Di=0为控制组;xi表示其他匹配协变量,β表示估计系数。

根据倾向得分结果,匹配处理组和控制组以消除样本的选择偏误,得到较为准确的平均处理效应(ATT)。ATT的计算公式如下:

ATT=E(y1i/Di=1)—E(yoi/Di=1)=E(y1i—yoi/Di=1) (2)

式(2)中的y1i表示处理组农户的贫困状况;yoi表示控制组农户的贫困状况。式(3)中的N1=∑iDi样本;∑i:Di=1表示对控制组的样本进行加总。

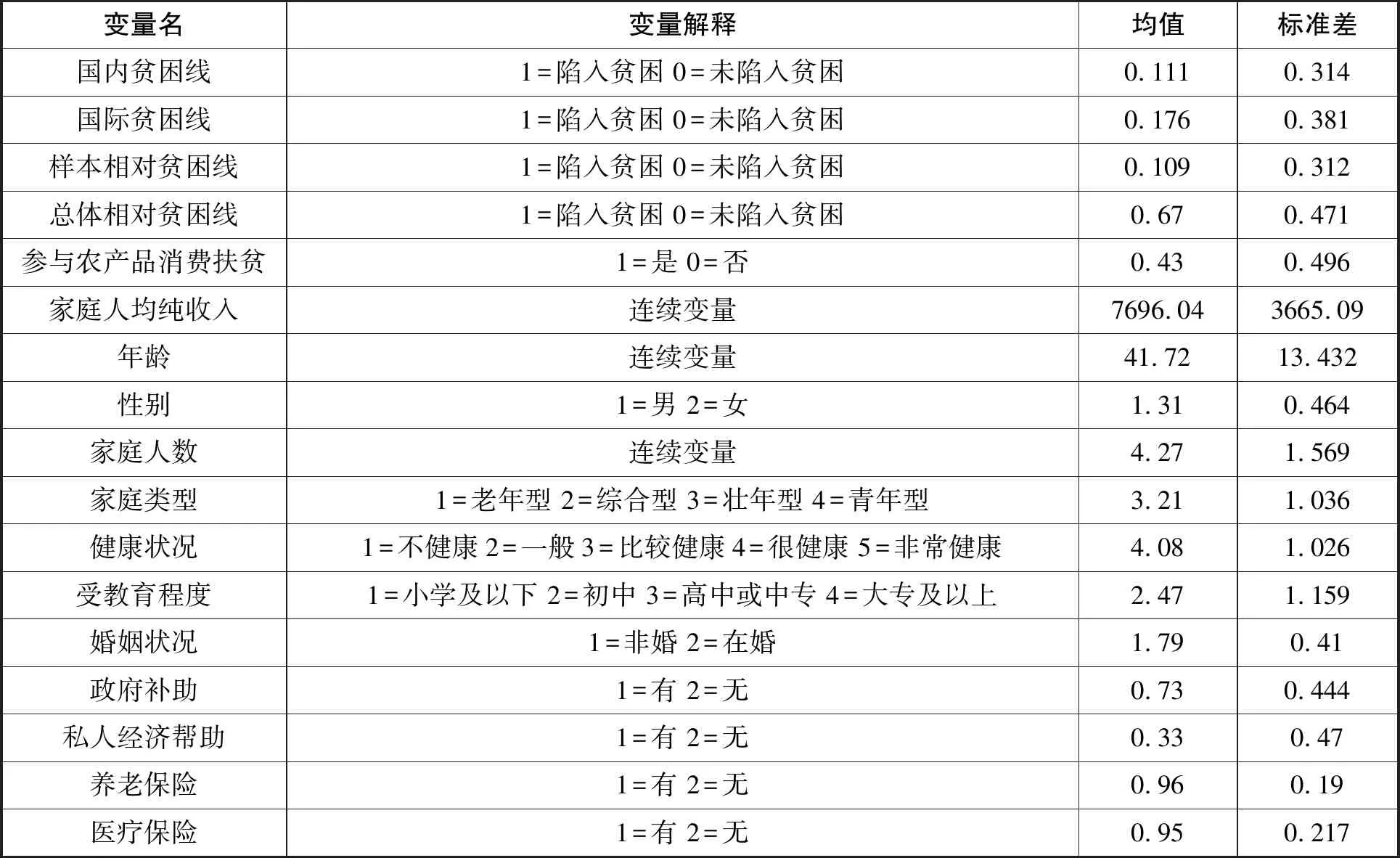

(二)变量说明

除了是否参与农产品消费扶贫这一解释变量外,本文考虑了几个可能相关的控制变量,包括家庭人数、家庭类型、年龄、性别、健康状况、受教育程度、婚姻状况、是否接受政府补助、是否接受私人经济支持、是否拥有医疗保险以及是否拥有养老保险。以往的实证研究发现,婚姻状况会带来收入差距(2)Juhn Chinhui and Kristin McCue,“Evolution of the Marriage Earnings Gap for Women”,American Economic Review,Vol.106,No.5,2016. pp.252-256.,即家庭总收入不变的情况下,家庭人数越多,人均家庭收入越少。不同家庭类型的收支结构不同。年龄、性别、受教育程度和健康状况会影响劳动者的素质,进而造成收入水平的差异。政府补助、养老保险和私人经济支持直接影响农户的收入,而医疗保险则通过预防手段降低了农户因病致贫的风险。

此处,需要说明几个变量:一是参与农产品消费扶贫。本文的研究对象是农户,参与农产品消费扶贫就是出售农产品并获得收益的行为。二是相对贫困。英国学者汤森提出将不同家庭平均收入的一定比例作为测量相对贫困的标准,结合陈宗胜等(3)陈宗胜、沈扬扬、周云波:《中国农村贫困状况的绝对与相对变动——兼论相对贫困线的设定》,《管理世界》2013年第1期。的研究,以样本的人均家庭纯收入均值的50%作为样本相对贫困线,为3848.02元;将2020年农村居民纯收入的50%作为总体相对贫困线(4)国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,2020年农村居民人均可支配收入17131元。,为8565.5元。三是绝对贫困。设计国内贫困线和国际贫困线来测量绝对贫困。国内贫困线是2020年国家公布的年人均纯收入4000元农村贫困标准线(5)农民年人均纯收入按2010年不变价为2300元,综合考虑物价水平和其他因素,按每年6%的增长率调整。;国际贫困线是世界银行2017年设置的每人每天3.2美元贫困线,通过购买力评价(PPP)进行折算为4886.912元(6)购买力平价具体数据来源于世界银行2020年5月19日发布的《购买力平价与世界经济规模——2017年轮国际比较项目(ICP)结果》,2017年中国的购买力平价为4.184。。四是控制变量。家庭类型中,青年型是由父母和未婚子女两代人或只有年轻夫妻两人组成的家庭;壮年型是由两代夫妻组成的家庭;综合型是三代人组成的家庭;老年型是只有老年人的家庭。婚姻状况包括在婚和非婚两种状态,前者指已婚,赋值为2;后者包括离异、丧偶、未婚中任意一种,赋值为1。享有低保、退耕还林补助、农业补助、五保户补助、特困户补助、工伤人员供养直系亲属抚恤金、救济金、赈灾款等至少一项即视为拥有政府补助。私人经济支持指子女、亲戚和朋友等给予的财产(如房子、汽车等)、钱、物品方面的帮助。医疗保险包括公费医疗、职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、补充医疗保险等。养老保险包括职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、补充养老保险、商业养老保险等。享有上述医疗保险和养老保险中任意一项,即算拥有医疗保险和养老保险。

(三)数据来源

本文采用问卷调查法和实地访谈法获取调研数据,深入海南省19个市县了解相关情况,共计发放问卷600份,回收问卷561份,有效问卷507份,有效率约为90%。调查对象为农户,需要特别指出的是:参与消费扶贫的农户中既有建档立卡贫困户,也有非建档立卡贫困户。本文设置相对贫困和绝对贫困四项贫困标准来判断农户是否陷入贫困,对其是否为建档立卡贫困户不予考虑。在国内贫困线标准下,450名农户未陷入贫困,57名农户陷入贫困。在国际贫困线标准下,418名农户未陷入贫困,89名农户陷入贫困。在样本相对贫困标准下,451名农户未陷入贫困,56名农户陷入贫困。在总体相对贫困线标准下,168名农户未陷入贫困,339名农户陷入贫困。变量的描述性统计结果见表1。

表1 变量定义及描述性统计结果变量定义及描述性统计结果

调查统计结果表明,在参与消费扶贫的农户群体中,销售加工农产品的农户仅占29.22%,以销售肉类熟制品、熟制的水产品、果脯为主;超过70%的农户销售大米、新鲜瓜果蔬菜、新鲜肉类、花卉、苗木、鲜茶叶、蜂蜜等初级农产品。71.4%的受访者对消费扶贫政策非常了解,25.64%的受访者了解程度不高,仅有2.96%的受访者对消费扶贫政策一无所知。66.53%的受访者认为消费扶贫政策的作用显著,31.43%的受访者认为该政策的作用一般,仅有2.04%的农户认为消费扶贫政策的作用微乎其微。

三、农产品消费扶贫政策与乡村振兴衔接效果评估的实证结果与分析

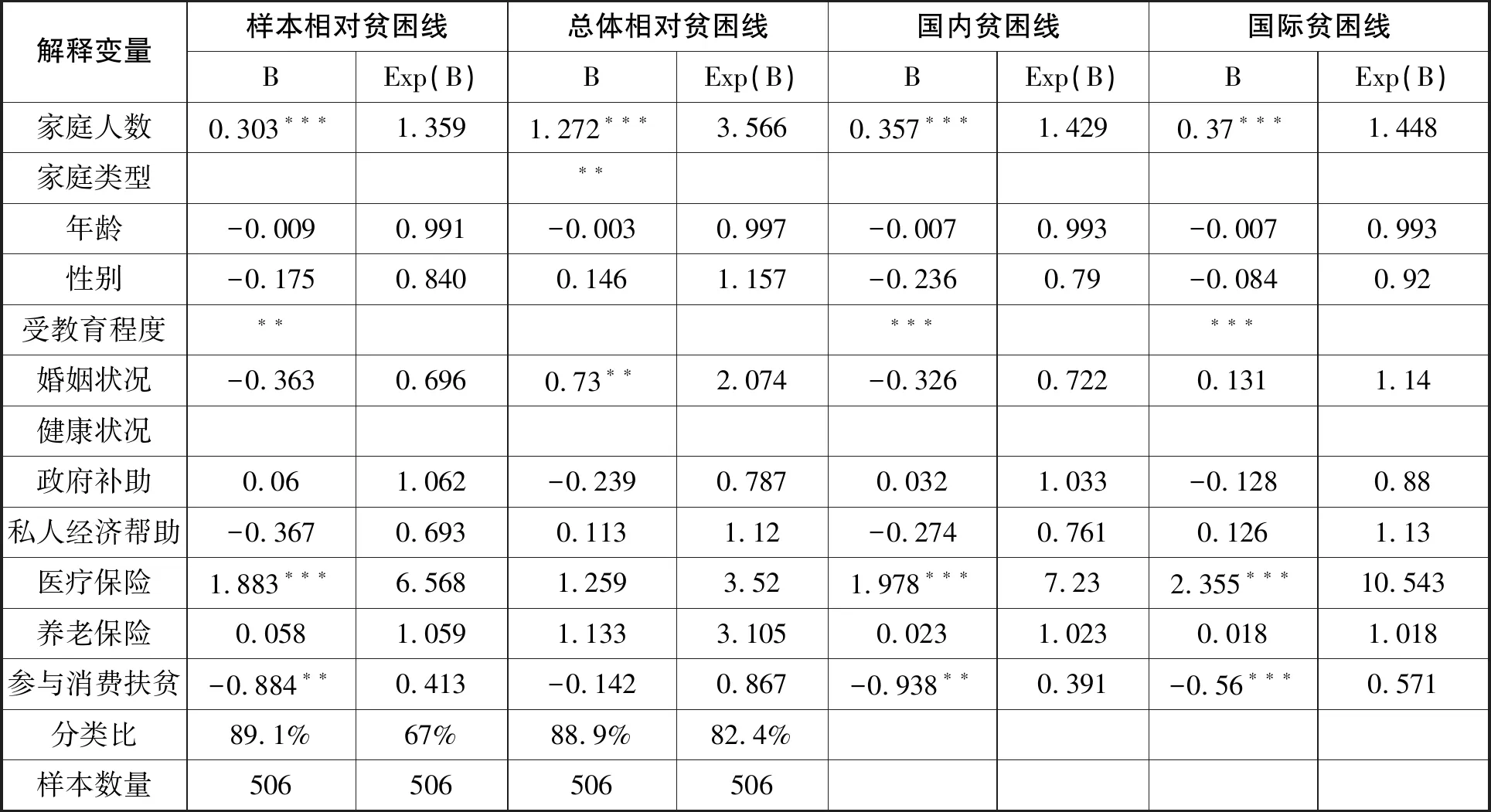

(一)二元Logistic回归分析

为了更好地评估农产品消费扶贫政策缓解贫困的作用,将多元回归分析结果与倾向得分匹配结果相比较,以进一步衡量选择偏误对结果的影响。其中,是否陷入贫困(以四条贫困线为标准)为因变量y,是否参与消费扶贫为自变量x1,家庭人数为自变量x2,家庭类型为自变量x3,年龄为自变量x4,性别为自变量x5,受教育程度为自变量x6,婚姻状况为自变量x7,健康状况为自变量x8,是否接受政府补助为自变量x9,是否获得经济帮助为自变量x10,是否参与医疗保险为自变量x11,是否参与社会养老保险为自变量x12,设定的回归模型为:

y=c+β1x1+β2x2+β3x3+…+β12x12+μ(4)

二元logistic回归分析结果如表2所示。样本相对贫困模型、总体相对贫困模型、国内贫困模型和国际贫困模型的分类比分别是89.1%、67%、88.9%、82.4%,霍斯默检验的显著性分别是0.891、0.210、0.350和0.533,说明预测分析结果的准确度高,模型和观测数据能够很好地拟合。结果表明,在样本相对贫困线和总体相对贫困线这两个相对贫困标准下,参与消费扶贫的农户发生贫困的概率是不参与消费扶贫农户的0.413倍和0.867倍。在5%的显著性水平上,在样本相对贫困线的标准下,参与消费扶贫能够显著降低贫困的发生率;在总体相对贫困线的标准下,这种影响作用并不显著。在国内绝对贫困和国际绝对贫困两个测量指标下,参与消费扶贫的农户发生贫困的概率是不参与消费扶贫农户的0.391倍和0.571倍,且分别在5%和1%的显著性水平上显著。在总体相对贫困标准下,家庭类型能够显著影响贫困状况,且在5%的水平上显著。在其他三项贫困标准下,家庭类型对贫困水平的影响不显著。在不同贫困标准下,家庭人数均能显著影响贫困水平,家庭人数与贫困发生率成正比。在总体相对贫困标准下,受教育程度对贫困水平的影响不显著,在其余三项贫困标准下的影响显著。在总体相对贫困线标准下,在婚状态下的贫困发生概率显著高于非婚状态,在绝对贫困和样本相对贫困标准下对贫困程度的影响不显著。医疗保险在样本相对贫困和绝对贫困标准下降低了贫困发生概率。

表2 二元logistic回归分析结果

年龄、性别、健康状况、政府补助、私人经济帮助、养老保险六个解释变量在四项贫困标准下均不显著。究其原因,一方面,表明农户的贫困与年龄、性别无关;另一方面,样本中处于非常健康和很健康状态的农户占74.5%,接受政府帮助的样本占总体的73.1%,养老保险的覆盖率高达96.2%。某一类型样本占比相对较高,也会使得其对贫困的影响不显著。接受私人经济帮助不仅包括接受他人的钱,也包括物等方面的帮助,对年家庭人均纯收入的影响不大。因此,样本的选择偏误可能造成分析结果的不准确,无法说明各解释变量对农户贫困的影响程度,农产品消费扶贫对贫困的影响不是“净效应”。

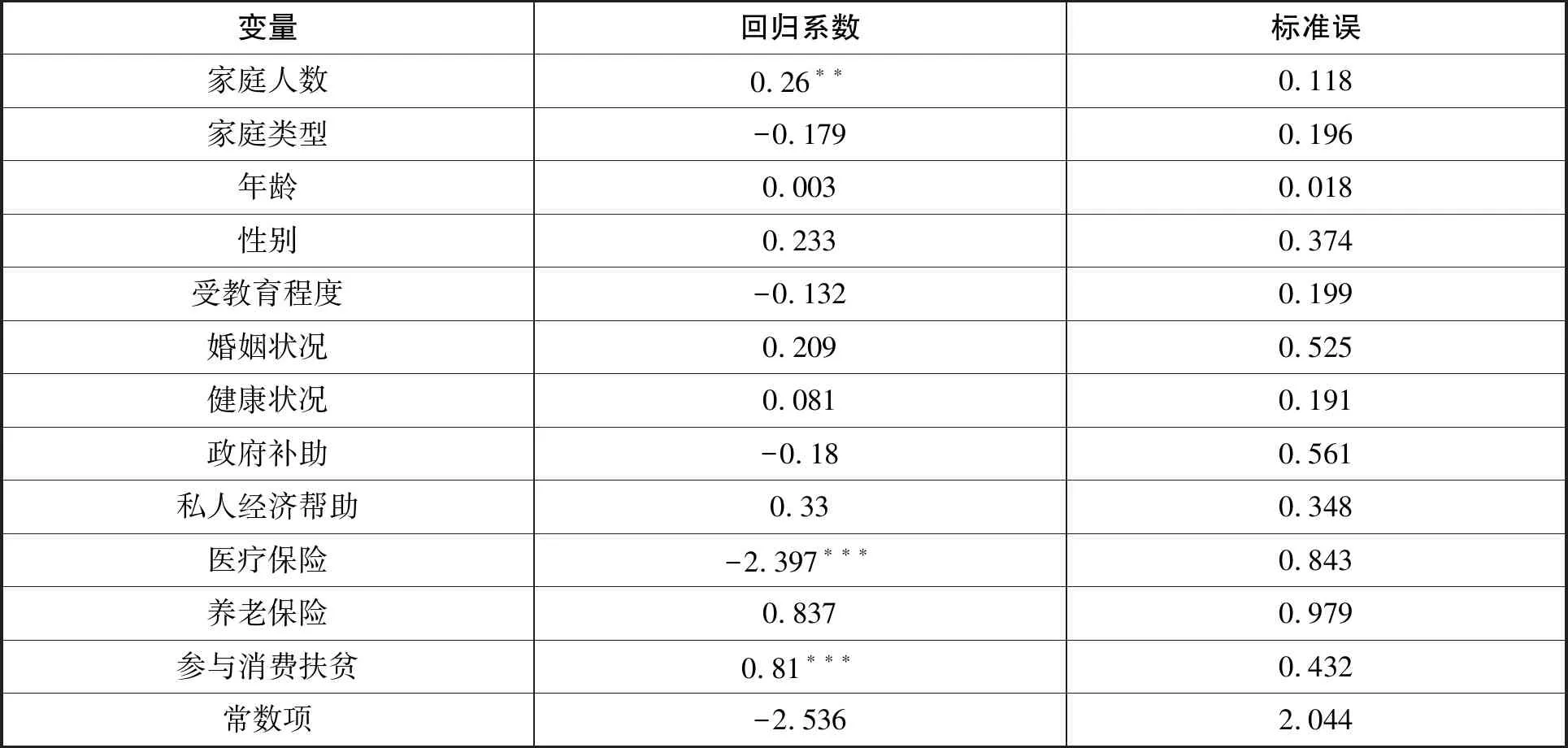

(二)倾向得分估计

本文采用倾向得分匹配方法构建反事实框架,以消除二元logistic回归存在的选择偏误,获得“净效应”。倾向得分匹配的第一步是估计倾向得分,选取表1中的变量,构建Logit模型得到预测值(PScore),预测值代表干扰因素的整体水平情况。表3为Logit模型的回归结果。

表3 Logit模型的回归结果

结果表明,人数越多的家庭陷入贫困的可能性越大。医疗保险则会降低贫困发生概率。参与消费扶贫反而增加了农户陷入贫困的概率。家庭类型、年龄、性别、受教育状况、婚姻状况、健康状况、政府补助、私人经济帮助和养老保险对于贫困发生的概率没有显著影响。

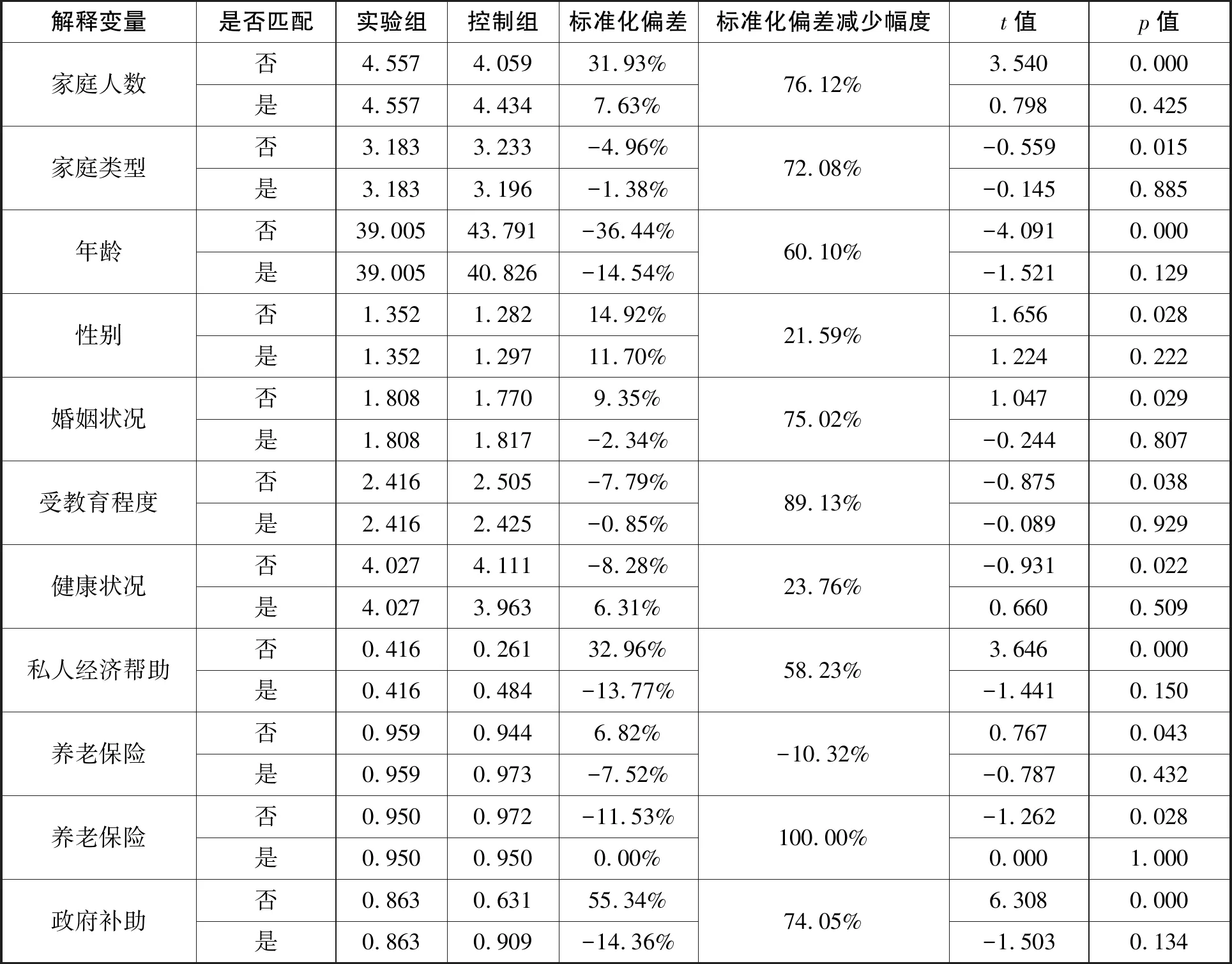

(三)平衡性检验

对匹配后的样本进行平衡性检验以保证研究结果的稳健性,主要检验匹配后的样本是否满足条件独立分布假设。t检验表明匹配的样本变量组间差异均不显著。各控制变量匹配后的标准化偏差下降幅度较大,且均小于20%,说明匹配后的样本系统性差异极小。具体结果见表4。

表4 半径匹配样本变量平行假设检验结果

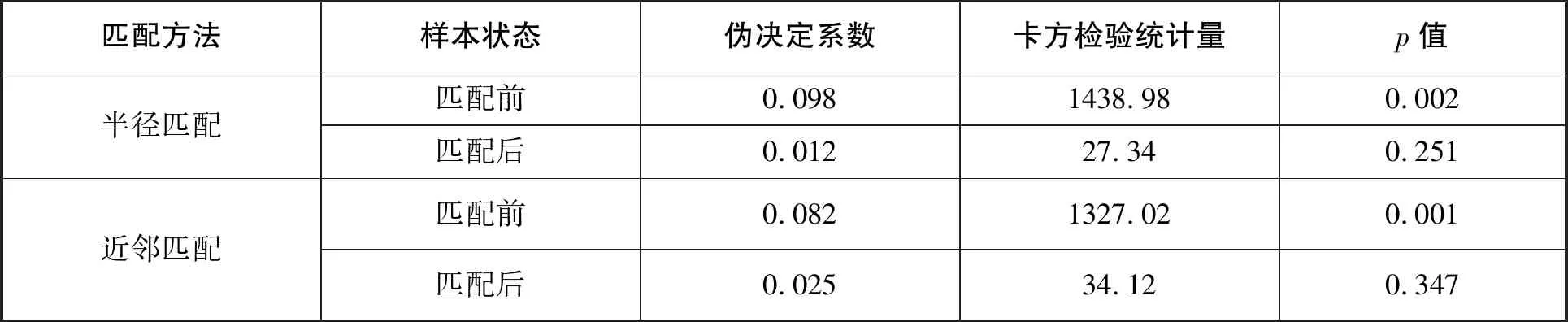

匹配后样本的Pseudo R2小于匹配前,表明匹配后的控制组和实验组分布差较小,匹配质量较高。此时,其他控制变量对农户贫困状况的解释性不强。具体结果见表5。

表5 样本总体匹配质量平衡性检验

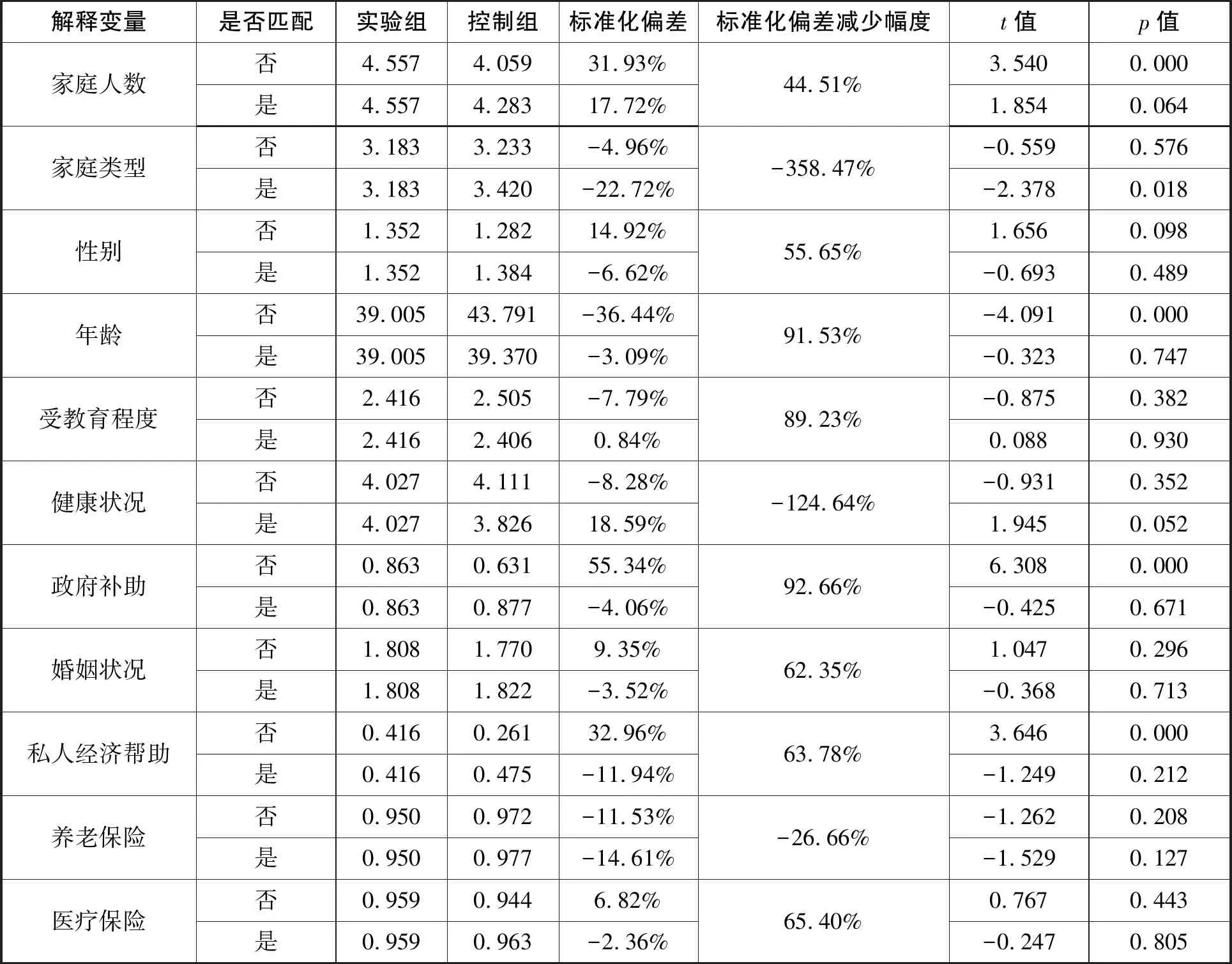

同理,运用近邻匹配后标准化偏差绝对值小于20%,标准化偏差值下降幅度明显,且匹配前t检验有显著性(p<0.05),但匹配后t检验均没有显著性(p>0.05),说明匹配效果较好。具体结果见表6。

表6 近邻匹配样本变量平行假设检验结果

四、农产品消费扶贫政策与乡村振兴衔接的积极效应与制约因素

研究发现,大多数农户对消费扶贫政策的了解程度高,对政策的预期良好,认为消费扶贫政策作用明显。在农产品消费扶贫政策的积极效应下,很多贫困地区主动推进地方特色产业,走出了一条具有“现代”方向引领、“特色”定位、“品牌”支撑的特色农业发展道路;扶贫农产品新型经营主体不断壮大,产销体系逐步构建,产业兴旺格局初见端倪,促进了乡村振兴。但是,消费扶贫在实施中也暴露出了一些问题,如扶贫产品标准化程度低、良品率不高、供应链不够等,都会降低消费者满意度,制约农产品消费扶贫政策长效机制的发挥。

(一)消费扶贫政策的积极效应

消费扶贫调动了贫困地区和贫困户的主动性,为乡村振兴提供了内生动力 。消费扶贫不同于以往的“馈赠式”扶贫,属于“授人以渔”“造血式”的扶贫方式,通过消费对贫困地区的产品和服务提供支持,让贫困地区因地制宜发挥特色优势,既能在脱贫中促进地区产业发展,贫困户个体又能在生产中实现个人劳动和社会价值,过上有尊严的生活。注重扶贫的效果和乡村振兴相关政策,能够激发贫困户脱贫致富的内生动力,让他们更加有信心投身于脱贫事业和产业发展中。

消费扶贫政策增收作用明显,成为脱贫攻坚的助推器。消费扶贫成为促进贫困地区农民增加收入的重要力量。“初步统计,从2019年初至今,国家发改委联合20余个中央部门和单位,累计直接采购或帮助销售贫困地区特色农产品近5000亿元。其中,2019年为1600多亿元;2020年前10个月超过3300亿元,是2019年全年规模的两倍。”(7)付朝欢:《脱贫攻坚中消费扶贫成效显著》,http://www.cfgw.net.cn/2020-11/25/content_24953217.html。可见,消费扶贫政策增收作用明显。

贫困地区特色产业得到了发展,为乡村振兴提供了经济保障。随着各地区消费扶贫政策的不断推进,很多以前“养在深闺人未识”的贫困地区特色产品都走出深山老林来到了千家万户,充实了大家的“菜篮子”“米袋子”“果盘子”。“线上+线下”和“内销+外销”双结合的农产品销售模式让很多贫困地区的农产品知名度不断扩大,为贫困地区实施乡村振兴战略打下了坚实的产业基础。

贫困地区线上营销观念不断增强。在“互联网+”的大趋势下,贫困地区也充分认识到线上营销的优势,塑造出了多元化的营销样态,不仅很多党政一把手亲自直播带货,很多贫困户也通过各种生动形象的短视频非常接地气地宣传自家的农产品。在媒体和网红的助力赋能下,贫困地区挖掘了产品特色,讲好了产品故事,做足了产品宣传,“乡愁”在消费扶贫中得以诉说和展演。

(二)消费扶贫政策发挥长久效应的制约因素

消费扶贫与乡村振兴目标一致、内容共融,其取得的成效、形成的经验、达成的共识完全可以用来指导乡村振兴工作。当然,制约农产品消费扶贫政策发挥长久效应的因素其实也是制约贫困地区乡村振兴战略实施的最主要因素。

政府监管体系不完善影响了消费扶贫政策效应的持久发挥。政府监管体系应该包括对扶贫产品进行监管、对政府工作行为进行监管以及对市场经营主体进行监管。但目前在消费扶贫政策中,因对扶贫产品目录体系、销售标准体系、价格监管体系、宣传推介体系等的监管不健全,使得消费扶贫政策积极效应的发挥打了折扣。有些扶贫农产品的定价虚高,价格和品质不符,导致消费者的满意度低,消费体验差,很难有回购行为。而且,对扶贫产品的监管不完备也导致部分投机取巧的商家打着扶贫产品的旗号敛财牟利,诱骗消费者高价购买“假扶贫产品”,伤了消费者的扶贫爱心,使消费者与真正的贫困户之间产生信任危机,消费扶贫变成“一时火”。

贫困地区农业产业化程度不高和贫困户现代化水平欠缺束缚了消费扶贫平台的进一步发展。贫困地区的农产品产业化程度低,农产品生产经营的主体组织化程度低,大多采用自耕自种、自给自足的农产品生产方式,农产品生产小而散,没有形成规模,农产品的产量和质量难以保证。贫困农户所销售的农产品大多为初级农产品,深加工能力不足,扶贫农产品附加值低,贫困农户获益少,产业发展能力低下。由于缺乏资金、技术、人才等因素,农产品生产处于粗放经营阶段,产业链条短,消费扶贫政策难以发挥长效作用。扶贫农产品的品牌化建设也有所欠缺。一是品牌繁多且杂乱,同质化严重,缺乏具有标志性特征的农产品品牌,市场竞争力不足,缺乏对消费者的吸引力。二是已有的农产品品牌大多为区域公用品牌,产品的精细化管理程度低,没有运用营销策略延展和优化产品线,无法创造较多的品牌价值。三是贫困地区农户的受教育水平较低,对现代化技术手段的接受程度不高,无法进行大规模、科学化、标准化的农产品生产。这些导致农产品产量不足,质量参差不齐,扶贫农产品标准化体系建设困难,而且贫困户市场和信息资源掌握不够制约了消费扶贫的进一步发展。

农村电商和农村物流发展滞后制约了扶贫农产品的发展空间。贫困地区地处边远,电商发展滞后,很多消费者对独具特色、高价值但“养在深闺”中的农产品不熟悉。即使能上网销售,由于农户对互联网商业模式知识的匮乏只能将农产品低价卖给中间商以获取小额利润。而且,很多贫困地区由于交通不便,物流发展滞后,“最后一公里”和“最初一公里”成为扶贫产品发展的“瓶颈”,导致了农产品外销所需的成本过高,物流运输、仓储成本甚至高于产品的价格,再加上生鲜农产品在物流环节中时间过长易损坏浪费,所以偏远地区的扶贫农产品对贫困户的收入增长所起到的作用有限。

消费的短期支持与贫困地区产业发展长期规划悬浮影响了消费扶贫政策的长效发挥。消费扶贫具有公益行为和市场行为两种属性。支撑市场交易行为持续进行的重要因素一定是双赢的选择。因此,在消费扶贫中,仅仅依靠消费者的情怀来支撑肯定不是长久之计。消费者可以基于社会责任、公益精神购买一两次扶贫产品,但长期购买恐成为道德绑架,只能适得其反。目前,进行消费扶贫的采购主体多是政府部门、企事业单位和个人,他们发起的消费扶贫采购常含有其他因素,很多订单产生只是为了完成单位任务,一旦任务结束就会暂停对贫困地区的定点采购。这种脱离市场化和自主化导向的采购行为,很难保证长效产出,贫困地区的产品需求端订单长久维持难。这种困境与贫困地区产业发展长期规划不足密切相关。贫困地区的产业发展短期内虽然能依靠政府托底,但是终归要走向市场,接受市场的检验,应做好产业发展长期规划,做到特色产品产业联动、农产品升级换代,精准挖掘用户需求、精准配置供应链和匹配供销两端,实现供需良性循环,注重长效机制的建设,才能为消费扶贫提供长期稳定的内在支撑。

五、完善农产品消费扶贫政策与乡村振兴有效衔接长效机制的政策建议

做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接是“十四五”时期的重要任务。推进消费扶贫与乡村振兴战略相互支撑、协同推进、有效衔接,既是回应当前贫困地区产业和物流发展的现实所需,也是全面建成小康社会和实现社会主义现代化的迫切要求。因此,在乡村振兴战略实施中,只有构建农产品消费扶贫政策长效机制,才能充分发挥消费扶贫的社会效应和经济效应,为新时代“三农”工作涂上浓墨重彩的一笔。

(一)健全政府扶贫农产品监管体系,为消费扶贫长效机制的建立和乡村振兴提供外在保障

扶贫农产品的标准化生产是进行质量监管的先决条件,能为监管提供充分的依据,有利于监管效能的提高。规范化的生产过程能够促进农业生产结构的调整、保障扶贫农产品的品质以及提升扶贫农产品的信誉和美誉,进而推进扶贫农产品品牌化建设,增加贫困农户的收入。加强扶贫农产品监管,建立健全三产融合相关部门的协调机制和政策支持体系。各部门要明确自己的职责,密切协作,形成有效的监管体系。这既是保障消费者的权益,更是维护贫困农户的权益,避免一些投机取巧的商户销售“假扶贫产品”,鱼目混珠。

(二)组织化和专业化赋能贫困农户,为消费扶贫长效机制的建立和乡村振兴提供内在支撑

提高贫困农户的组织化程度。农业生产技术的改进需要与农业生产组织的变革同步才能发挥作用。提高贫困农户的组织化程度是转变农业发展方式,增加农民收入的有效途径。有序的生产经营能够提高农产品的产量和质量,形成规模效应。分散经营的农户应对市场风险的能力孱弱,农业生产效益低下,农产品缺乏竞争优势和议价能力。贫困农户以组织或法人的身份进入市场,能够获取更多的市场交易信息,克服单个农户经营信誉低、谈判能力弱的缺点。在实践中,可以根据利益原则、自愿原则和依法原则把分散经营的贫困农户结合起来,以农村专业合作社、股份制公司、合同契约型组织等为载体进行农业生产经营单位的创新和变革,把小而散的无序经营转变为统一的有序经营,实现资金、土地、人才、信息、技术等资源的有效配置,促进农业规模化经营,为建立消费扶贫长效机制和有效乡村治理提供组织支撑。

提升贫困农户的专业化水平。提升贫困农户的专业化水平是解决“三农”问题的治本之策。贫困农户的专业化程度是其人力资源的主要构成因素,包括农户的自身文化水平、生产技能水平和现代经营管理水平。当前农户的受教育水平普遍偏低,主要原因是教育资源的供给不足和受教育的意愿不强。改善贫困地区的办学条件和教学质量,转变教育观念是乡村工作的重中之重。开展生产技能培训,用通俗易懂的方式进行讲授,在田间地头开展实践教学。调动贫困农户参与培训的积极性,发挥榜样示范带动作用。提升贫困农户的生产技能,有效地改善农业生产的可控性和稳定性,促进传统农业向现代农业转变。培养贫困农户的现代经营管理能力。一是强化市场观念,对农产品进行市场定位和竞争力分析,根据市场需求变化及时调整销售策略。二是与科研院所合作,提高农产品的科技含量,增加农产品的附加值。三是加强科学管理,运用现代信息技术管理生产、流通过程,实现精细化管理,为贫困户赋能,使其及时掌握农产品价格、供需、质量等市场信息,并作出合理的规划调整,提高经济效益,做实做细农产品基础生产工作,为消费扶贫提供专业动能。

(三)深化电商发展,完善物流体系建设,为消费扶贫长效机制的建立和乡村振兴注入强劲动力

农村电商的深入发展,农村物流体系的不断完善,不仅仅是促进扶贫农产品走向千家万户的强劲推手,更是新时代乡村振兴的发力点。农村电商已成为强农、惠农、便农的新平台,很多农产品特别是扶贫产品通过各种平台推广、营销,不断扩大自身的影响力,不仅有专门的扶贫产品网站,还有微信、抖音等社交平台。尽管农村电商发展成绩喜人,但农村物流配送效率、产品标准化、人才和管理经验等多重关卡也放缓了电商进入农村的步伐。作为现代物流体系末端的农村物流,由于基础弱、管理链条长、涉及面广、市场规范程度低,对扶贫农产品物流成本影响较大。因此,要把农村物流发展融入到乡村基础设施建设和乡村振兴战略规划中。在优化农村物流运作模式上求突破,在“共享物流”“智慧物流”上做文章。在“共享物流”上,要加快贫困地区仓储冷链物流基础设施建设,形成县乡村三级流通体系,鼓励农村物流企业采用联盟、合作等多种形式,实现规模化、集约化发展,改善农村物流体系过散、过弱的局面,减少扶贫农产品在流通过程中的损耗,降低流通成本,增强扶贫农产品在物流中的保值增值,提升农村物流在乡村振兴中的服务能力和市场推动力。在“智慧物流”发展应用上,要以“互联网+物流”为切入点,利用大数据统筹线上线下的物流资源高效整合,对农村物流服务站、快递网点等进行整合升级改造,通过现代技术真正让站点、车辆、货物和信息“转起来”,在推进农村物流信息终端和设备标准化建设中,促进农村物流在乡村振兴中跑得更快更欢,为消费扶贫持久发展提供基础支撑。

(四)积极发展现代特色农业,为消费扶贫与乡村振兴有效衔接提供产业动能

1.提升扶贫农产品的附加值,构建长短结合、标本兼治的长效发展机制。提升扶贫农产品的附加值是促进农业现代化的必经之路。一方面,提升农产品附加值需要发展农产品加工业,打破现有扶贫农产品生产仅提供初级原料的局面,协调发展农产品初加工和深加工。推进扶贫农产品产业分工精细化,综合多种途径进行开发利用,满足市场的多样化需求。另一方面,增加扶贫农产品的科技含量是提高农产品市场竞争力的有效途径。选拔懂得农业科学技术的人才担任贫困地区的领导干部,带领贫困农户提高农产品的科技含量。加强对贫困农户生产的科学技术指导,将农业科技人员与贫困农户对接,一对一帮扶,帮扶效果与绩效挂钩,调动贫困农户的生产积极性。

2.以扶贫农产品品牌化建设,形成具有市场竞争力的优势特色产业体系。品牌是扶贫农产品的无形资产,是消费者对农产品的认知度和满意度的集中体现。一些贫困地区的农户品牌意识淡薄,多数产品没有商标;一些地区的扶贫农产品品牌表面上很多,但是品牌建设缺乏系统规划,品牌的文化价值尚未体现,品牌同质化严重。应因地制宜,调研当地扶贫农产品品牌建设现状,分析问题并做出规划。挖掘扶贫农产品的文化内涵,以传统文化和当地区位资源优势为基础,挖掘人文、历史和乡土情怀的农产品内涵,打造有故事的农产品。加强地理标志认证,集中力量发展区域优势农产品,提高扶贫产品质量和突出品牌特色。以品牌为发力点加大培育优势特色产业的力度,依托贫困地区资源禀赋发展新产业新业态,形成具有市场竞争力的优势特色产业体系,是脱贫地区实现乡村振兴的长远之计。

3.推进消费扶贫与乡村振兴有效衔接的常态化。消费扶贫是倒逼农村产业升级、促进产业兴旺的重要载体。要让消费扶贫从“一时火”到“一直火”,最重要的是构建消费扶贫的长效机制,激发消费活力。贫困地区只有做好产业供给侧结构性改革,发展具有地方特色的产品,做细做实产业发展,在产品质量、品牌、营销、产业链、供应链全方位进行优化升级,才能做到让消费者自愿买、积极买和抢着买。这就需要贫困地区做好产业发展长期规划,发掘地方优势产业和特色产品,加快建设扶贫农产品标准化体系,将工业化的标准、程序和原生态的农业结合起来,精准营销、精准对接用户需求,使其与消费侧升级相匹配,如此才能让更多的消费者走出情感因素和政治因素消费的困扰,从“要我买”变成“我要买”,从“头回客”变为“回头客”,让自愿消费支撑消费扶贫的长效发展,为贫困地区产业长远发展与乡村振兴提供坚强支撑。