波斯湾盆地主力烃源岩特征及成因主控因素

2022-08-09杨泽光冯志强王爱国李春雨吕雪雁史丹妮邬长武

杨泽光,冯志强,王爱国,李春雨,吕雪雁,史丹妮,邬长武,黄 雷

(1. 西北大学大陆动力学国家重点实验室,地质学系,陕西西安 710069;2. 中国石油化工股份有限公司勘探开发研究院,北京 100083)

波斯湾盆地是世界上油气资源最为丰富的大型沉积盆地,拥有Ghawar油田、North-South Pars气田等一批世界级巨型油气田,其油气储量和产量均居世界第一[1]。因此,波斯湾盆地的油气地质与成藏研究一直备受关注[2-4]。

优质烃源岩是油气大量形成的物质基础,控制着大型油气田的分布。针对波斯湾盆地内的烃源岩,前人开展了一些研究工作,重点分析了某个含油气系统内的烃源岩特征及其对油气富集的控制作用[5-6],但在盆地整体烃源岩特征和成因方面报道较少。为此,本文通过文献调研,系统总结了波斯湾盆地主力烃源岩的发育特征和形成原因,并对其成因主控因素进行了分析,以期为当前优质烃源岩形成机理和分布预测研究提供借鉴,同时也为中国油气公司在波斯湾盆地进行战略选区提供决策参考。

1 区域地质背景

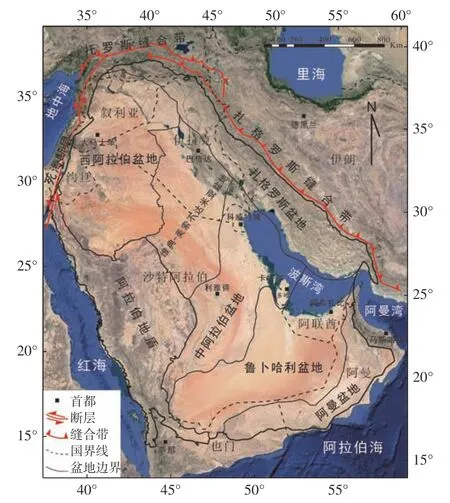

波斯湾盆地发育于阿拉伯板块之上,西部与阿拉伯地盾相邻,东北部、北部边界分别为扎格罗斯缝合带、托罗斯缝合带,西北边界为死海左旋断层,东南部紧邻阿拉伯海。面积约为3×106km2,由六个二级构造单元构成:西阿拉伯次盆、维典—美索不达米亚次盆、中阿拉伯次盆、鲁卜哈利次盆、阿曼次盆和扎格罗斯次盆(图1)。

图1 波斯湾盆地二级构造单元(据文献[3]修改)Fig. 1 Second grade structural of Persian Gulf Basin(modified from reference[3])

波斯湾盆地是古生代-中生代陆缘盆地与新生代大型前陆盆地的叠合盆地,经历了前寒武纪基底拼合与裂谷盐盆阶段、 早古生代原特提斯洋被动陆缘坳陷阶段、晚古生代海西构造运动与古特提斯洋活动大陆边缘阶段、中生代新特提斯洋被动大陆边缘阶段、新生代新特提斯洋关闭与活动大陆边缘阶段[7]。

在前寒武系的结晶基底之上,波斯湾盆地沉积了一套巨厚的古生界至新生界盖层,西薄东厚,沉积厚度在阿拉伯地盾周缘小于1 500 m,在扎格罗斯山前可达13 000 m。古生界沉积盖层以碎屑岩为主,中、新生界则以碳酸盐岩为主。

波斯湾盆地内前寒武、古生界、中生界和新生界均发育烃源岩(图2)。由于新生界烃源岩成熟度较低,盆地内的主力烃源岩为前寒武-寒武系烃源岩、古生界下志留统烃源岩和中生界中侏罗—下白垩统烃源岩(图2)[8-10]。

图2 波斯湾盆地烃源岩发育综合柱状图(据文献[8-10]修改)Fig. 2 The temporal and spatial distribution of the source rocks in Persian Gulf Basin (modified from references[8-10])

2 主力烃源岩地球化学特征

2.1 前寒武—寒武系烃源岩

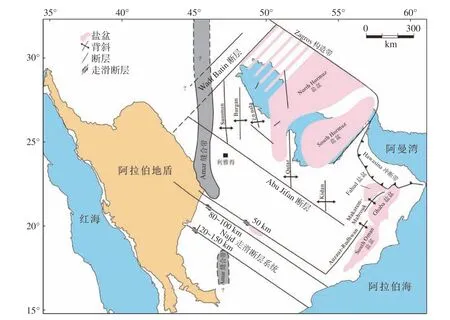

研究区已证实的前寒武-寒武系烃源岩主要分布于阿曼盆地内的South Oman和Ghaba两个盐盆中(图3),发育层段为Huqf群中部Nafun组Shuram段-Buah段(埃迪卡拉系)、顶部的Ara组“U”页岩(“U”shale,因铀含量高而得名)-Athel段(寒武系)。该套烃源岩是阿曼境内最主要的油气来源[11]。扎格罗斯与中阿拉伯盆地内的两个前寒武盐盆中发育的Hormaz群为潜在的烃源岩 (图3),因埋深较大,尚未被证实。

图3 阿拉伯板块基底构造(据文献[12-13]修改)Fig. 3 Basement structures of Arabian plate (modified from references[12-13])

Nafun组Shuram段为一套页岩、粉砂岩、薄层碳酸盐岩的组合,向上进入Buah段,岩性完全转变为碳酸盐岩,这套烃源岩分布较广,厚度约为450 m,总有机碳(TOC)介于1.3%~3.9%,平均2.7%;氢指数(HI)为397~639 mg HC/g TOC,有机质类型以I-II型为主,属优质烃源岩。Ara组下部的U页岩是一套富有机质页岩(80 m)与碳酸盐岩、蒸发岩的组合,它上覆的Athel段由富含有机质的Al shomou硅质岩与Thulelat页岩组成,厚约300~400 m。Ara组烃源岩分布不连续,主要沉积在一系列南北向的凹槽之中,TOC范围2.3%~10.4%,平均4.8%,HI介于312~690 mg HC /g TOC之间,有机质类型以I-II型为主,也属于优质烃源岩。

2.2 古生界下志留统烃源岩

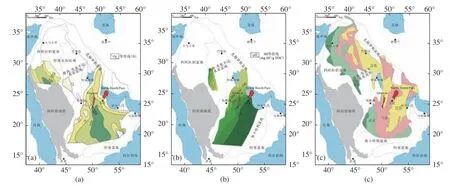

下志留统烃源岩是波斯湾盆地古生界含油气系统的主力烃源岩[14],主要分布于西阿拉伯、中阿拉伯和鲁卜哈利次盆,在扎格罗斯次盆局部也有分布(图4(a))。在沙特阿拉伯境内,该烃源岩发育层位为Qalibah组Qusaiba段,其等时地层包括伊朗Sarchahan组、约旦Mudawwara组、叙利亚Tanf组和伊拉克Akkas组。这些层段内的泥页岩根据测井伽马曲线特征,被划分为热页岩 (API≥150)、温页岩和冷页岩3种类型。热页岩的TOC>2%,被认为是优质烃源岩,温页岩也具有一定的生烃能力,冷页岩为非烃源岩[15]。

下志留统热页岩在海西运动期间遭受剥蚀,目前已探明的残存热页岩的最厚处大于75 m,最薄处不足3 m,通常介于9~31 m之间,主要分布于沙特中东部和卡塔尔境内,是Ghawar油田和North-South Pars气田的主要烃源岩之一(图4(a))。热页岩有机质丰度高,TOC最高可达20%,平均5%;HI 介于 100~400 mg HC /g TOC 之间(图4(b)),干酪根类型为Ⅰ-Ⅱ1型。热页岩埋藏东深西浅,在阿拉伯地盾附近出露地表。因此,其成熟度东高西低,区带明显:中东部已进入气窗和过熟阶段,西部还处于油窗和未熟阶段(图4(c))[16-17]。

图4 热页岩的厚度 (a)、HI (b)、成熟度 (c) 分布图(据文献[15-17]修改)Fig. 4 Distribution of thickness (a), HI (b) and thermal maturity (c) of the Hot Shale (modified from references[15-17])

2.3 中生界烃源岩

2.3.1 中上侏罗统烃源岩

波斯湾盆地中上侏罗统烃源岩主要分布于扎格罗斯盆地、维典—美索不达米亚盆地、中阿拉伯盆地,在鲁卜哈利盆地北部也有少量分布。主要发育层段为中侏罗统Sargelu组、中-上侏罗统Tuwaiq Mt.(Mountain)/Hanifa组和上侏罗统Naokelekan组、Diyab组(图2)。

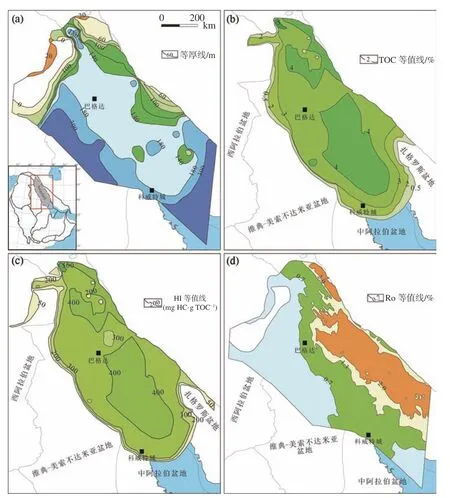

中侏罗统Sargelu组烃源岩主要发育于两伊—科威特地区,是伊拉克南部中生界含油气系统的主力烃源岩[18],岩性为泥岩和灰岩的薄互层。其东南、西南部较厚(>300 m),东部和西北部地层可能在造山运动中遭受剥蚀,部分厚度小于60 m(图5(a))。该烃源岩有机质丰度高,TOC普遍大于2%(图5(b)),HI普遍大于300 mg HC/g TOC(图5(c)),有机质类型为II型富硫干酪根。成熟度自西向东逐渐升高,东部已进入过熟阶段(Ro>2.0%,图5(d))[19]。

图5 Sargelu组烃源岩的厚度(a)、TOC(b)、HI(c)、成熟度(d)分布图(据文献[19]修改)Fig. 5 Distribution of thickness (a), TOC (b), HI (c) and thermal maturity(d) of Sargelu Formation (modified from reference[19])

中-上侏罗统Tuwaiq Mt./Hanifa组烃源岩主要分布于沙特中东部,是沙特中生界储层内油气的首要来源[20]。其岩性为富有机质的灰质泥岩,面积约11×104km2。该烃源岩最厚处约150 m (图6(a)),TOC含量介于1.1%~10%,平均为3.5% (图6(b)),HI介于98~799 mg HC/g TOC,平均为466 mg HC/g TOC,属于优质烃源岩;干酪根类型为 II1型;该烃源岩成熟度南高北低,Ro介于0.6%~0.9%之间,已进入生油门限(图6(d))[21]。

上侏罗统Naokelekan组分布于两伊—科威特地区,被视为伊拉克北部的重要烃源岩。它的岩性主要为泥质灰岩和黑色页岩,分布范围较大 (约25×104km2),但厚度较小,多小于30 m (图6(a))。有机质丰度整体较高,TOC多大于3%(图6(b))。HI多大于400~700 mg HC/g TOC(图6(c)),为优质烃源岩。有机质类型为III型,成熟度自西向东逐渐升高,东部因埋深较大已进入高熟至过熟阶段(图6(d))[22-23]。

图6 Tuwaiq Mt./Hanifa组、Naokelekan组、Diyab组烃源岩的厚度(a)、TOC(b)、HI(c)、成熟度(d)分布图 (图a、d据文献[19,23-24],图b、c据文献[19]修改)Fig. 6 Distribution of thickness (a), TOC (b), HI (c) and thermal maturity (d) of Tuwaiq Mt. / Hanifa, Naokelekan and Diyab formations (a and d modified from references[19,23-24], b and c modified from reference[19])

Diyab组烃源岩为一套富有机质泥页岩与灰岩的组合,主要分布于卡塔尔—阿联酋地区,是该区侏罗系含油气系统的主要烃源岩[20]。其烃源质量最好的层段发育于Diyab组下部,最厚处可达100 m。TOC含量相对较低,介于0.72%~1.8%,其中海上部分TOC主要为0.3%~5.5%,主体大于1.6%,陆上部分TOC较低,为0.5%~0.82%,整体为一般-好的烃源岩。有机质类型以II1型为主。成熟度南高北低,北部海域以生油为主,南部阿联酋地区已进入生气窗[24]。

2.3.2 下白垩统烃源岩

下白垩统烃源岩主要发育于维典—美索不达米亚盆地、扎格罗斯盆地、中阿拉伯盆地和鲁卜哈利盆地,层位为Garau组和Kazhdumi组(图2)。

Garau组是伊朗南部的主要油源岩[25],由页岩和泥质灰岩组成,其等时地层包括沙特Sulaiy组、伊拉克Yamama组和科威特Minagish组。Garau组中部较厚(200~300 m),向东西两侧逐渐减薄(图7(a))。该烃源岩的TOC介于0.5%~5%,中部TOC含量较高,普遍大于2%(图7(b))。HI分布特征与TOC的分布特征相近,中部区域普遍大于300 mg HC/g TOC(图7(c))。由此可见,Garau组烃源岩厚度较大的区域也是有机质丰度较高的区域。有机质类型以II-III型为主;成熟度东高西低,东部伊朗境内已进入过熟阶段(Ro>2.0%,图7(d))[19]。

图7 Garau组烃源岩的厚度(a)、TOC(b)、HI(c)、成熟度(d)分布图(据文献[19]修改)Fig. 7 Distribution of thickness (a), TOC (b), HI (c) and thermal maturity (d) of Garau formation (modified from reference[19])

Kazhdumi组烃源岩是波斯湾西北部白垩纪—中新世含油气系统的主要烃源岩[26],其岩性为页岩与泥质灰岩的组合。其厚度变化范围较大,在扎格罗斯次盆西北部厚达350 m,而在South Pars油田减薄至40~50 m不等;TOC含量从波斯湾中部(0.5%)向西北方向(>2%)和东南方向(>1%)增加(图8(a));HI范围为96~700 mg HC/g TOC,区域变化与TOC一致(图8(b));在波斯湾西北部,有机质类型以II、II-III型为主,而在波斯湾中部,以III型干酪根为主。Kazhdumi组烃源岩在波斯湾西北处和霍尔木兹海峡附近埋深较大,已进入“生油窗”,而在波斯湾中部因埋藏较浅,还处于未熟阶段(图8(c))[27]。

图8 Kazhdumi组烃源岩的TOC(a)、HI(b)、成熟度(c)分布图(据文献[27]修改)Fig. 8 Distribution of TOC (a), HI (b) and thermal maturity (c) of Kazhdumi formation (modified from reference[27])

综上所述,盆地内主力烃源岩主要分布于维典—美索不达米亚盆地、中阿拉伯盆地、鲁卜哈利盆地与扎格罗斯盆地的交汇处,即现今波斯湾及其周缘地区。该地区内烃源岩的累计厚度可达500 m以上。烃源岩的有机质丰度均较高,除下白垩统Kazhdumi组中部、东南部TOC含量较低 (0.5%~1%)外,其余层段烃源岩TOC普遍大于2%,HI多大于300 mg HC/g TOC,均属于优质烃源岩。前寒武-寒武系烃源岩、下志留统烃源岩和中上侏罗统烃源岩的有机质类型主要为Ⅰ-Ⅱ和Ⅱ型,而下白垩统以II、II-III型为主,呈现出逐渐腐殖化的特征。烃源岩热演化程度总体受埋深控制,西低东高。中生界烃源岩在两伊—科威特地区进入成熟阶段(Ro>0.7%),在扎格罗斯次盆已进入过成熟阶段(Ro>2.0%)(图5(d)、图6(d)、图7(d))。需要注意的是,在卡塔尔附近烃源岩的成熟度还具有北低南高的趋势(图6(d))。

烃源岩在两伊—科威特地区最为集中,发育有中侏罗统Sargelu组、上侏罗统Naokelekan组和下白垩统Garau组烃源岩以及潜在的下志留统烃源岩,叠合面积约为30×104km2,累计厚度可达350~450 m,有机质丰度高(TOC>2%)且均已进入成熟阶段,应为最有利的勘探目标区。

3 主力烃源岩成因

烃源岩的形成受控于古气候、古构造、古环境等因素。因此,本文着重从这三个方面分析波斯湾盆地主力烃源岩的成因。

3.1 前寒武-寒武系烃源岩

新元古代晚期(约640~620 Ma),东西向的Amar碰撞完成了阿拉伯板块基底的最终拼合(图2、图3),随后,阿拉伯板块进入区域伸展裂陷(Najd裂陷)阶段[12]。在阿曼盆地内,形成了一系列与伸展塌陷有关的N-S走向基底裂陷槽,Huqf群底部的Abu Mahara组沉积其中,填平补齐[28]。之后约100 Ma,受控于地壳伸展裂陷后的热松弛作用,冈瓦纳大陆东缘整体缓慢持续沉降,形成“类克拉通”构造背景。在South Oman和Ghaba盐盆内(图3),Nafun组从N、E方向超覆于Abu Mahara组之上,厚度约1 km。其中Shuram段由陆源碎屑岩和顶部的薄层碳酸盐岩组成,向上进入Buah段的厚层碳酸盐岩,显示出上覆水体加深的趋势[29]。在其沉积期,全球气候转暖,海平面上升,盐盆内水体较深,发育缺氧环境,有机质大量保存并形成巨厚的优质烃源岩。Ara组沉积期,原特提斯洋向冈瓦纳大陆东缘之下的俯冲导致基底裂陷槽活化,盆地差异沉降,在Ara组内产生了“层内相变”:在构造高点,碳酸盐岩发育;构造低部位处于缺氧环境,富有机质页岩与硅质岩聚集。硅质烃源岩的母质主要为一种生活在分层咸水环境中的化生自养菌[30]。

3.2 下志留统烃源岩

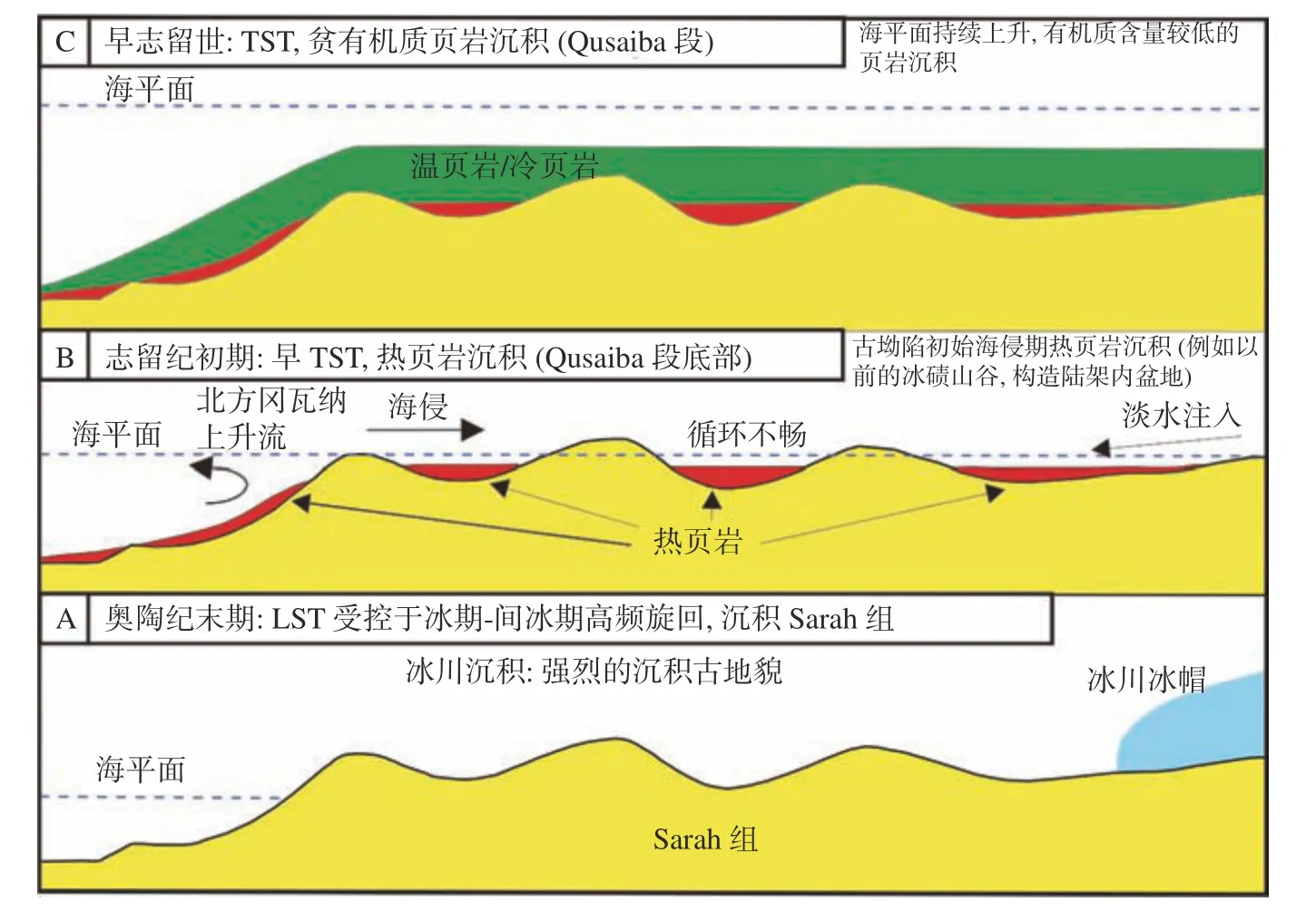

前人研究认为[31],Qusaiba段热页岩底部的Sarah组冰川砂岩(图9)与奥陶系末-早志留世兰多维列统初期的全球海平面的下降相关。而其顶部的Sharawra段砂岩具有明显的淋滤孔洞,与兰多维列统晚期的全球海退有关。热页岩为一套黑色细粒泥页岩,代表着两次海退间的海进时期。

图9 热页岩的沉积模式(据文献[34]修改)Fig. 9 Sedimentary model of Hot Shale in North Africa (modified from reference[34])

奥陶纪末期,冈瓦纳大陆漂移至南极点附近 (图2),巨大的冰盖覆盖在大陆之上并辐射到阿拉伯地盾附近。冰川运动导致冈瓦纳大陆北缘 (即现今北非中东地区)发育多条数公里宽、几十至几百公里长的大型冰蚀峡谷[32]。热页岩沉积期,气候相对变暖,冰川消融,冈瓦纳大陆北缘发生了快速且广泛的海侵,大洋上升流带来丰富的营养物质[33],广阔的浅海、温暖湿润的环境有利于浮游生物的繁盛,因此,在冰蚀峡谷等古地形低洼处沉积了富有机质的热页岩。古隆起的隔绝和水体的密度分层(冰川融水注入导致),有利于洼地底水缺氧,促进了有机质的保存。随着海平面持续上升、冰川不断融化,冈瓦纳大陆北缘大陆架完全建立起了环流机制,分层效应消失,水体氧含量升高,导致后期沉积物遭受部分氧化而形成有机质含量较低的温页岩或冷页岩(图9)[34]。

中石炭世,海西运动导致冈瓦纳大陆北缘遭受强烈的北西-南东向挤压,形成凹隆相间的格局。古隆起之上前石炭系沉积物被广泛剥蚀,形成了一个区域不整合面。志留系在中阿拉伯隆起区被剥蚀,但在隆起的东南、西北两侧仍有残留 (图4(a)),特别是东南一侧,优质的热页岩被保留下来(图4(a))。

蔡元培以开放视野赴欧洲游学,结交外国学者,与但采尔因民族学研究而结下深厚的同学之情、学友之谊、兄弟之义,且助推其开创中国民族学学科,成为世界民族学苑的佳话和中德文化交流的美谈。2013年是中德建交40周年和“中德文化交流年”,在这特殊年份,追溯蔡元培与但采尔两国学者的学术情缘,重拾中德文化交流的这份珍贵记忆显得很有意义。

3.3 中生界烃源岩

中生界各套烃源岩都沉积于浅海碳酸盐台地上的陆架内盆地(intra-shelf basin,图10(a)、图10(b)),且其岩性均为泥页岩与灰岩的组合,显示温暖湿润气候下、低能水动力条件的海侵沉积环境[35]。

晚二叠世,阿拉伯板块东北缘形成扎格罗斯裂谷,继而演化为新特提斯洋,冈瓦纳大陆东北缘逐渐演化为稳定、开阔、平坦的浅海大陆架(图2)。中侏罗世,受下伏海西期构造、海平面相对上升与差异沉降的共同作用,大陆架内部发育了数个陆架内盆[36]。在此期间,阿拉伯板块位于赤道附近(图2),气候温暖,季风盛行[37],赤道上升流与季风上升流将富含营养的水体带到大陆架(图10(a))[38],大气氧含量较高(现今的130%)[39]。上述因素共同促使海洋浮游生物大量生长发育,有机质富集,在大陆架上形成了广覆的富有机质沉积物,而仅有陆架内盆处,因水体较深(50~100 m),分层效应明显,沉积有机质得以保存,形成了优质烃源岩。

早白垩世,阿拉伯板块基本继承了侏罗纪浅海碳酸盐岩陆架沉积环境,发生于扎格罗斯山脉之下的地壳俯冲(新特提斯洋闭合)此时对阿拉伯地台几乎没有影响,陆架内盆仍然发育(图10(b))。白垩纪期间,全球海底火山活动频繁,分别发生过6次大洋缺氧事件[40]。大规模火成岩省活动将带来大气-海洋系统中CO2的上升,地表风化和水循环的加速,从而造成海洋中营养物质过剩输入,引发海洋生产力升高,大洋缺氧事件发生,有机质大规模埋藏,致使不仅波斯湾盆地,在全球范围内早白垩世烃源岩均广泛分布,其发育规模占整个地质时期的34%[39]。Garau组与Kazhdumi组沉积期,温室气候达到高潮,阿拉伯板块发生了自东向西的海侵,海侵、温室效应、缺氧事件与陆架内盆的共同作用促进了白垩系烃源岩的发育。

中新世,新特提斯洋闭合,靠近扎格罗斯褶皱带的部分中生界烃源岩遭受抬升剥蚀,形成了现今的中生界烃源岩分布格局。

4 烃源岩形成的主控因素分析

前人研究表明[39],有机质富集是多种因素综合作用的结果,这些因素包括:岩石圈板块运动、大地构造背景、盆地演化共同导致的区域环境气候变化、大洋循环、有机质生产力、厌氧环境、高沉积速率、细粒沉积物、盆地生物分布、水体盐度等。但对其主控因素仍有争议,存在生产力学派和保存学派。前者认为有机质富集主要受海洋表层初级生产力的控制[42],而后者认为底层水的缺氧环境才是有机质富集的主控因素[43-44]。当然,还有学者认为,这两者对有机质富集同等重要[45]。

由上述烃源岩成因分析可知,波斯湾盆地三大套烃源岩中,两套烃源岩(即前寒武-寒武系和中生界烃源岩)均形成于热带地区(图2),高级生产力对有机质的富集似乎具有重要影响,但笔者并不认为其是主控因素。原因如下:

(1)早志留世,阿拉伯板块纬度较高(图2),且当时全球范围内发生了第一次生物大灭绝事件,海洋的初级生产力较低。在这样的情况,仍然形成了横跨北非—中东的下志留统优质烃源岩。

(3)虽然三大主力烃源岩在古构造、古地理、古气候方面存在差异,但却有共同的特征:均沉积于局限洼地,如前寒武-早寒武世的盐盆与盆内差异沉降形成的古洼地、早志留世的冰蚀峡谷以及中侏罗-早白垩世的陆架内盆。反观其它缺少烃源岩的地质时期,如寒武-奥陶世克拉通内盆地时期、海西运动期的弧后盆地时期以及晚二叠世至三叠纪被动大陆边缘时期等(图2),均未发育局限洼地。

可以看出,局限洼地在波斯湾盆地烃源岩形成的过程中起到了关键作用。但仅仅局限洼地仍不足以形成如此优质的烃源岩,海侵事件也必不可少。这是因为只有海平面的持续上升,才可抵消炎热气候条件下(如中生代,波斯湾盆地位于赤道附近)的高水平蒸发,使洼地内长期保持深水、低能环境。

三大主力烃源岩均发育于海侵事件期间的局限洼地内,这些局限洼地的形成受区域性构造控制,在其边缘处起伏的海底古地貌将洼地与开阔大洋相隔断。在海洋中,浪基面以下的中-深层氧气供应主要依赖于海水循环,而局限洼地内的水体循环与流通受阻,导致底层水普遍缺氧;同时海侵条件下的洼地内水体较深更促进了海水分层和底水缺氧,是厚层富有机质泥岩发育的理想场所。沉积于局限洼地内的烃源岩,即使在后期的构造变动中遭受抬升剥蚀,仍有一部分烃源岩得以保存,尤其是底部埋藏最深,烃源质量最好的部分。

因此,笔者认为海侵与局限洼地耦合形成的良好保存条件应是波斯湾盆地主力烃源岩形成的主控因素。海平面上升与局限洼地的耦合促进了缺氧条件的形成,十分有利于优质烃源岩的发育。

5 结论

(1)波斯湾盆地发育三套主力烃源岩:前寒武-寒武系、志留系和侏罗-白垩系。前寒武-寒武系烃源岩分布于阿曼境内的盐盆中,发育层位为Huqf群Nafun组和Ara组;志留系热页岩在盆地内广泛但不连续分布,层位包括下志留统Qalibah组Qusaiba段及其等时地层;中生界烃源岩分布于波斯湾海域附近的侏罗-白垩系陆架内盆中,发育层位包括中侏罗统Sargelu组、中-上侏罗统Tuwaiq Mt./Hanifa组和上侏罗统Diyab组、下白垩统Garau组和Kazhdumi组为主。横向看,烃源岩分布随时代渐新而自西向东迁移;纵向上,自下而上有机质类型由腐泥型向腐殖型转变;三套主力烃源岩的TOC普遍大于2%,成熟烃源岩 (Ro>0.7%)分布广泛,构成了波斯湾盆地油气富集的物质基础。

(2)前寒武-寒武系烃源岩发育于热带气候条件下,前寒武盐盆、基底裂陷槽控制的洼地与海平面的上升导致了烃源岩形成;志留系烃源岩形成于高纬度环境中,冰蚀洼地、大规模海侵和水体密度分层是其主要成因。中生界烃源岩形成于热带气候下的海侵环境中,侏罗纪时期上升流促进了初级生产力勃发,陆架内盆、海水分层使烃源岩得到良好的保存;早白垩世,大规模海底火山活动引发海洋生产力提高,与之伴随的大洋缺氧事件使得沉积有机质在陆架内盆处得到良好保存,形成优质烃源岩。

(3)海侵与局限洼地耦合形成的良好保存条件是波斯湾盆地主力烃源岩形成的主控因素。局限洼地阻断了中深层海水循环,使得洼地内部底水缺氧,而海侵事件不仅促进了洼地内海水分层和深部缺氧,更保证了这种缺氧现象得以长期维持。二者耦合下的中深水还原环境是厚层优质烃源岩发育的理想场所。