内环流控温技术的运用对粮堆生态系统的 影响研究

2022-08-09刘建岭

◎ 韩 冰,刘建岭,杨 堃,陈 凯

(中央储备粮开封直属库有限公司兰考分公司,河南 开封 475000)

1 概述

1.1 粮堆生态系统

生态系统是指在自然界的一定空间内,生物体与环境构成的一个统一整体,在这个整体中,生物与环境之间相互作用、相互制约,并在一定时期内处于一个相对稳定的动态平衡状态之中[1]。

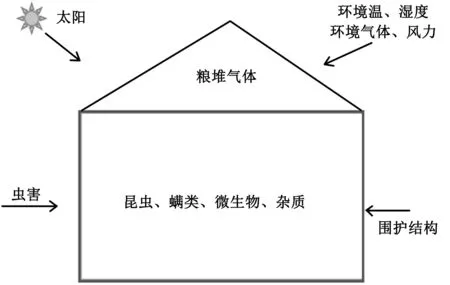

粮堆内生态系统主要指的是储粮阶段粮堆内的生物群体与其所处环境的非生物群体组成的具有自我调节能力、能量转化与物质循环的人工储藏生态系统[2]。其他生态系统的区别在于粮堆内生态系统是一个有限资源的闭环人工与自然复合的生态系统,人为活动与仓库类型会对仓内生态系统产生巨大影响,并且粮食籽粒是其中唯一的能量来源。储粮生态系统如图1所示。

图1 储粮生态系统示意图

粮堆内生态系统的基本构成有物理因素、化学因素、无机盐类、有机物、生产者、消费者和分解者。其中物理因素主要是指仓房围护结构、温湿度、风力风速等;化学因素主要是指气体;无机盐类为水分;有机物是消费者的代谢产物。粮堆内的生产者主要为粮食籽粒;消费者是以粮食为食物的害虫以及以害虫为食物的鼠雀;分解者主要是各类微生物。粮堆生态系统的构成按照成分分类又可以分为生物成分和非生物成分。生物成分为主要包括粮食籽粒、微生物、害虫与鼠雀等;非生物成分主要包括温度、湿度、气体、杂质、粮仓所处位置、仓房结构形式与粮食堆积方式。在粮堆内生态系统的各种组成成分中,如果有一种成分发生异常变化,就会影响粮堆内生物体的正常生物活动,因此对粮堆内生态系统的影响因素进行人为控制,对提高粮食储藏稳定性以及保证粮食储藏质量具有重要意义。

1.2 内环流控温技术的应用

内环流控温储粮技术是近年来国内兴起的一项综合了机械通风、保温隔热等控温储粮技术于一体的安全、绿色储粮技术。通过粮仓底部的通风笼、仓外的通风道、保温管与环流风机与仓内的空间形成一个闭合回路,其技术原理是在冬季低温季节通过机械通风充分利用大气温度降低基础粮温进行蓄冷,而在高温季节对仓库进行密闭,通过粮堆的“冷心”实施内环流,将粮堆内冷气通过通风道抽出,经保温管送至仓顶,达到降低仓内温度、仓内湿度、表层粮温的目的[3]。在夏季高温的外界环境下,使用此种储粮技术能将粮仓内的平均温度控制在15 ℃以下,实现了低温或准低温储粮、减缓储粮过程中害虫滋生的目的。与传统的低温储粮技术相比,该方法的运行成本较低,且储粮效果显著提升,目前内环流控温技术在全国范围内的粮食仓储单位中得到了广泛的应用。内环流控温系统如图2所示。

图2 内环流控温系统示意图

内环流控温技术的应用对粮堆内的生态系统起到了调节与优化的作用,使粮堆即使在夏季高温的大气环境下仍然能够保持低温低湿、冷空气持续环流的状态。

2 内环流技术对仓内环境的影响

2.1 对仓内温度的影响

温度对粮食储存安全的影响是至关重要的,在储粮工作中,若未有效控制粮仓内温度,温度升高极易造成粮食色度迅速变化,稻谷干物质下降,出现黄变现象,且温度的变化直接影响到储粮害虫的生长与繁殖,因此控制储粮环境温度是一种有效防治害虫的物理方法。

内环流控温储粮技术可以在冬季将粮堆冷心降到3 ℃以下,而夏季则能将仓内温度和表层粮温控制在20~25 ℃,有效延缓表层粮食和周边粮食的质量变化速度,延长储存时间。此外,由于表层粮温受仓温的影响较大,夏季时内环流控温有效解决了粮堆“冷皮热心”问题,减小了外部高温环境的影响[4]。

2.2 对仓内湿度的影响

仓内的水分是粮堆生态系统中生物体进行一切生理活动的介质,尤其是高湿度环境能够加速微生物的生长繁殖。对于粮食本身,当水分含量较大时,呼吸作用增强,继而产生水分和热量,影响粮食安全储藏。

内环流控温技术在对仓内温度进行控制的同时也会对仓内湿度产生影响。其原理主要是通过自上而下的气流穿过粮堆,此过程中水分含量较高的粮层会在散湿作用下降低水分含量,并提高粮堆孔隙中的湿度,而水分较低的粮层会通过吸湿作用增加水分,使水分由上而下转移,最终可以在仓内形成湿度为15%~35%的相对稳定平衡状态[5]。但该过程会造成表层粮堆水分明显降低,无法准确衡量粮堆表层粮食的品质,但是有关研究表明,表层水分的下降也直接防止了粮面结露的发生,且较为干燥的环境同时能够抑制部分虫、螨的活动。

内环流技术的使用对粮堆不仅具有降水功效,还具有保水与均水的功效。通常控温控湿技术运用的同时,会伴随仓内湿度降低造成粮食水分的流失,而内环流控温技术是一个闭合回路,与外界空气并没有湿热交换,原则上并不会存在水分的流失,相反能够有效做好粮食储存过程中的保水工作。因此该项技术的应用对粮堆起到了调节作用,仓内相对湿度会出现明显下降的同时又延缓粮食质变,降低粮食损耗。均水主要是借助持续的环流实现新的粮食水分平衡。

2.3 对仓内气体的影响

粮堆内的气体成分与大气环境中的空气不同,并直接影响到粮食籽粒的生化变化。由于生物成分在仓内持续进行异化作用,仓内会出现低氧高二氧化碳的现象,这种气体成分对于粮食储藏有利,但并不能保证仓房结构具有良好的气密性,所以通常仓内气体依旧会与外界空气进行流通。

内环流技术的运用能明显提升粮仓内的气体流动强度。通风密闭储藏是以低温储藏和干燥储藏为基础,内环流技术的使用可以隔离储粮环境与外界环境之间的接触,因此是一个密闭的通风环境,能够有效保持储粮的低温和干燥。与未使用内环流技术和使用机械通风储粮技术的粮仓相比,其气流流量会更大、流速更快[6]。普通的机械通风储粮需要将外界具有一定温度和湿度的空气通过机械通风输送到粮堆内部,粮堆内部的湿热空气与粮堆外部的冷空气进行交换,该方法的弊端在于通风工艺的不同以及通风量的大小控制不规范容易引起粮堆结露,而内环流技术有效保证了粮堆持续处于一个均温均湿的环境中,防止粮食结露。此外,内环流技术的气体流动力度与速度足以抵消由湿热扩散和水分转移所引起的气流,从而也消除了气流对安全储粮造成的不利影响。

3 内环流技术对生物因子的影响

3.1 对粮食籽粒的影响

内环流技术对粮食本身存在的影响是多方面、系统性的。首先粮食籽粒即使处于仓内储藏期间,依旧属于生命的有机体,因此会不断进行新陈代谢与异化作用等最直接、最明显的生理活动。而粮食籽粒在进行异化作用的同时需要各种各样的酶参与其中,酶促反应中最重要的一个影响因素就是温度,因此温度也是影响粮食呼吸作用的一个重要因素。在未应用内环流控温技术时,随着温度的上升,酶促反应加剧,粮食呼吸作用也会随之加强,而呼吸作用会释放出热量,继而加剧温度的升高,最终造成粮食腐败,而内环流技术则能够很好地控制仓内温度与粮食温度[7]。

内环流控温技术的使用目的就是营造不受气温影响的低温、均温环境,这种环境能够抑制粮食的呼吸作用,也是储粮工作中的理想状态,有效消除了气温和仓温、仓温和粮温之间的温度传递。除此之外,内环流技术可以持续降低仓内的相对湿度,这也是目前常用的几种控温技术中独有的优势。湿度的降低会使粮食的散落性提升,大大降低了粮食霉变与结露的风险,并且内环流并没有与外界环境发生流通,在降低仓内湿度的同时也保证了仓内储粮水分不至流失,保持粮食新鲜度。

3.2 对虫害的影响

无论何种控温储藏方式,其最终目的都在于改变并限定粮仓内的温度。与熏蒸等传统化学方法不同,内环流控温技术是一种温控与湿控的物理防治,主要通过降低温度来防止虫害干扰,保证粮食储存品质不变。《粮油储藏技术规范》中所列出的19种粮食储藏所防治的虫害类型中,内环流控温技术可以有效防治其中的14种。大部分的储粮虫害都是一种变温动物,自身并没有调温能力,因此只能在适宜的温度下生存繁衍,一旦受到外界温度影响,其生存能力都会受到直接限制。当仓内温度在17 ℃左右时,绝大多数害虫的生长都会受到抑制,而随着温度持续降低,抑制作用会一直加大[8]。

内环流控温技术在物理防治虫害的同时,也同样具备磷化氢环流熏蒸系统的功能,利用其优良的内循环功能,加速磷化氢向粮堆内部的渗透和扩散,这比普通熏蒸穿透速度更快,分布更均匀,也不会造成粮堆冷源的损失,实现了环流熏蒸杀虫的效果[9]。

3.3 对微生物的影响

微生物属于粮堆生态系统的分解者,粮食籽粒的表面以及内部都会存在微生物,主要有霉菌、酵母菌、细菌等。导致粮食发生霉坏的最主要原因就是霉菌的存在,而霉菌也是对粮食的安全储藏影响最大的一种微生物。因为霉菌在进行正常生理活动时所需要的环境条件会比其他菌种低,内环流控温技术对微生物的影响也主要体现在对霉菌的抑制和预防方面。

对于霉菌来说,其生长和繁殖速度的决定因素是外界温度,此外还与霉菌种类和粮食中水分含量有关。大部分霉菌活跃在20~40 ℃,例如青霉和曲霉的最合适生长温度分别为20 ℃和30 ℃,但也有少数的霉菌适应低温条件[10]。同时环境中的湿度也会对霉菌的生长代谢产生一定的影响,通常条件下,当仓内温度在20 ℃以下,湿度在65%以下时,可以抑制大部分储粮微生物的生存与繁殖,并且能有效抑制微生物产生毒素,确保了粮食在储藏过程中具有更好的储存质量。

4 粮堆生态系统与内环流技术的双向制约

4.1 内环流技术的弊端

粮堆生态系统不同于其他生态系统的最关键一点在于它是一个有限资源的闭环人工与自然复合的生态系统,而内环流技术不同于其他粮食储存技术的一个主要特点在于它在调控仓内环境的同时受到仓内环境的制约,也就是说内环流技术与粮堆内的生态系统是一个双向影响的关系。

对粮食储藏质量和时间影响最大的因素是温度,粮堆生态系统中的三温之间相互影响。首先大气温度变化影响到仓内温度,仓内温度又会影响粮堆温度。气温的变化幅度一般较大,日变化中最高气温出现在下午2:00左右,最低气温出现在日出之前,年变化中气温最高的月份为7—9月,最低的月份为1—3月。仓温的变化会比气温变化推迟4 h左右,并且仓温变化受到围护结构的影响。而对于粮堆温度,又较仓温推迟2 h左右。但对于表层30 cm左右的粮层,其温度变化与粮堆内部是不一致的,会出现冷心现象。

从内环流技术的作用机理来讲,前提是要在低温的冬季进行蓄冷,因此该方法在四季温度变化不明显的地区并不适用,但可与空调机储粮技术综合使用,对粮堆冷心的冷源进行补充,又能够充分利用天然冷源。

4.2 围护结构对内环流技术的影响

围护结构作为储粮生态系统中的一部分,对内环流技术运用的制约和影响也是较大的。围护结构在设计之初就要以粮食安全储藏为目的,在力学允许的条件下,增加其防热防湿的能力,尽可能使粮食不受外界环境气候以及生物因子的影响。

内环流技术对于围护结构的要求较高,因为围护结构的隔热性能差会导致内环流技术的控温控湿能力急剧下降。例如,在高温季节,若仓房气密性差,会直接导致热皮冷心现象的出现,此时使用内环流技术会消耗大量的蓄冷冷源;在多雨季节,大气湿气影响仓内湿度,则同样损耗内环流技术的冷源。因此,在对围护结构进行设计建造时,一定要注意以下几个方面。①围护结构与粮堆的接触面使用导热系数较小的材料,在传热过程中热量迁移较小。②仓顶也要使用热阻大的材料,因为一般来说仓顶的传热是仓壁的数十倍,设法降低仓顶的传热系数对于内环流技术的运用同样重要。

4.3 杂质对内环流技术的影响

粮堆生态系统结构中一般都会含有一些无机、有机杂质。杂质的成分一般为砂砾、泥土、植物等。杂质的存在是不可避免的,它的存在对于内环流控温技术是十分不利的。无机杂质的存在会堵塞粮食籽粒间的孔隙,在内环流启动时影响气体之间的流动,不利于散热散湿。

5 结语

内环流技术的广泛使用有效解决了粮食在储藏过程中的结露、挂壁等问题,也解决了粮食储藏过程中“冷心热皮”的隐患,对于仓温的良好控制意义重大。相对于其他储粮技术来说,内环流技术是一种安全、经济、绿色的储粮技术;对于仓内湿度的控制而言,其能够保证粮食储存过程中处于一个均湿且干燥的状态,防止粮食霉变;对于仓内的气体流动来说,其能够提升气体流速与气体强度,并且密闭环境也避免了与外界空气的交换;对于粮食本身,适宜的温度和湿度也使粮食储存质量得以保证,延长粮食储存时间,同时低温干燥的环境抑制了虫害与微生物的生长与繁殖。粮堆生态系统与内环流控温储粮技术之间是相互制约的关系。内环流技术本身的不足以及生态系统中的围护结构、杂质等对内环流技术的影响也是不可避免的,因此在未来的研究工作中,仍需对该项技术进行进一步的改进。