化石

2022-08-08

临沂动物群:寒武纪演化的新窗口

发生于5.3亿年前的寒武纪大爆发是一次前所未有的快速演化事件,它以门一级动物类群的出现和现代海洋生态系统的成形为显著特点,在整个地球生命进化史上具有重要的地位。近年来,新的化石库不断涌现,但由于寒武纪特异埋藏化石库的时间和空间分布不均匀,大多数著名的寒武纪特异埋藏化石库都集中分布在华南板块和劳伦大陆。华北板块在寒武纪时期是一个独立块体,具有独特的构造演化历史。作为中国传统“中寒武统”的标准地区,这里的寒武纪中期地层序列完整、化石丰富。近日,古生物学家在华北地区发现了一个距今约5.04亿年的寒武纪特异埋藏化石库,并将其命名为“临沂动物群”。动物群软躯体化石集中产出于寒武系张夏组盘车沟段下部的黑色与黄绿色页岩中。根据其中的三叶虫化石,判定该特异埋藏化石库的时代是距今约5.04亿年的寒武纪苗岭世鼓山期(Drumian)早期,稍微晚于布尔吉斯页岩生物群。目前已在临沂动物群中发现了35个化石类群,极大地丰富了这一时期海洋生物与群落的多样性面貌。组合中多样性最高的类群是非三叶虫节肢动物,而其中又以奇虾类和莫里森虫类最为引人注目。除节肢动物以外,多样化的海绵动物和蠕虫状动物也值得深入研究。临沂动物群中的化石大部分以软躯体形式保存,且多保存了精细的解剖结构(如附肢、眼睛、消化系统和刚毛等),为进一步了解这些生物的解剖结构提供了新信息。与其他经典的布尔吉斯页岩型特异埋藏化石库相类似,临沂特异埋藏化石库中的软躯体结构也多以碳膜的形式保存在背景层与事件层交互出现的地层中,显示了类似的埋藏学方式在软躯体化石保存中的普遍性。(National Science Review,2022, nwac069)

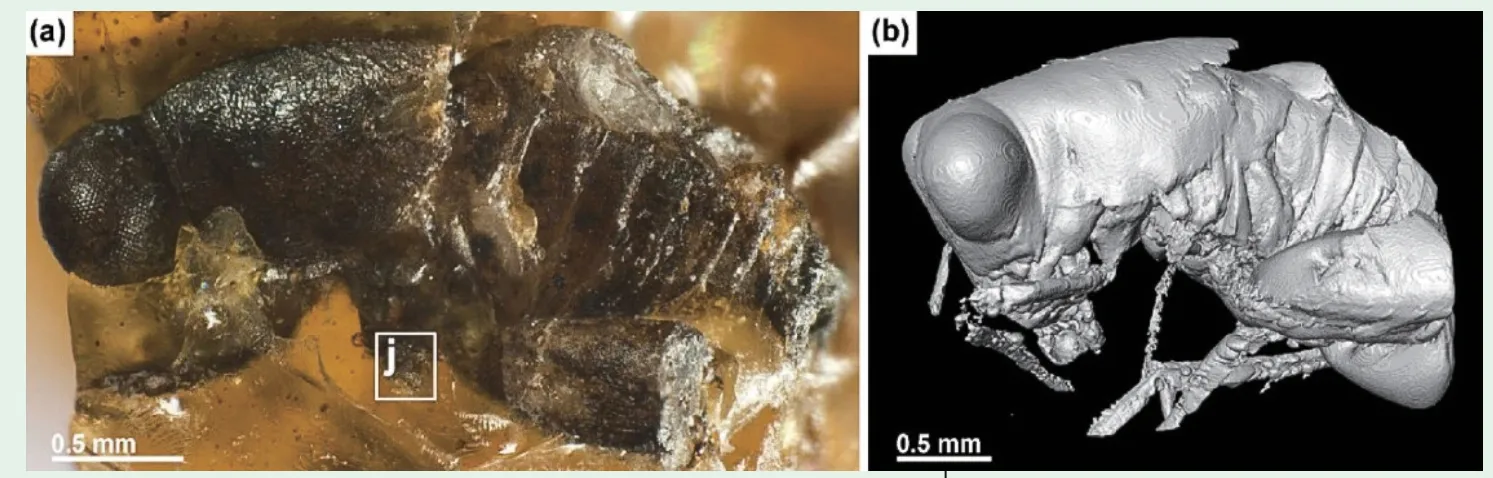

琥珀内的昆虫都是木乃伊吗?

琥珀是一种经特异埋藏而形成的植物树脂化石,内部常保存着丰富多样的生物遗体。被琥珀包裹的动物、植物和微生物保留着精美的生物结构,其器官、组织甚至细胞形态都栩栩如生。琥珀内含物通常被认为是木乃伊化的生物遗骸或中空的躯壳,主要以干酪根化的有机物形式保存。最近,我国古生物学家与德国、美国、缅甸等多国学者合作,首次报道了钙化和硅化的琥珀昆虫,构建出新的埋藏学模型,说明有机物形式并非琥珀内含物的唯一保存方式,矿化作用在琥珀中也是存在的。科学家研究了白垩纪中期的缅甸克钦琥珀,其中包含一些常见的昆虫类型,如:半翅目、鞘翅目、直翅目、蜚蠊目和脉翅目。分析发现,矿化的昆虫标本主要由方解石、微晶石英(玉髓)和粗晶石英组成,矿物占据了许多软组织位置,置换了生物结构,并作为胶结物填充在生物体内。许多昆虫以钙化形式保留了完整的复眼、精细的外骨骼角质层结构、清晰的皮肤感受器等。硅化的昆虫中,有的以微晶石英形式保存了精美的身体结构(如气管、纤维状结构等),有的在腔体中填充着玛瑙化的物质(以微晶体排列在腔体壁上并以大晶体占据腔体中心)。克钦琥珀中广泛存在着内含物钙化和硅化的现象,科学家建立了克钦琥珀矿化内含物的埋藏学模型:首先,树脂的物理和化学性质阻止了昆虫的降解,直至其被埋藏在海洋沉积物中;其后,在埋藏压实阶段,树脂产生大量的裂隙,使昆虫暴露在参与成岩作用的孔隙水中,接触到流体的昆虫由于微生物作用发生腐烂降解,使内含物周围的流体和琥珀外部的流体之间产生明显的地球化学梯度,引发钙化和硅化的化学反应;最后,克钦琥珀可能经历了构造作用(存在白色薄方解石脉)以及风化作用。树脂和琥珀不是封闭的微环境系统,不同埋藏阶段的流体(如沉积物孔隙水、成岩流体和地下水)可以进入琥珀,影响琥珀内含物的降解和矿化。这些过程控制了琥珀内含物的保存质量,并造成了埋藏学偏差,从而限制了琥珀保存的古生物信息的质和量。(Geobiology,2022, 20(3):363-376)

贵州赫章发现早泥盆世早期蕨类化石

华南早泥盆世的植物化石大多具有鲜明的地方性特色,如云南坡松冲植物群报道过的28属37种植物化石中超过70%的属级单元都具地方性特征。除了云南地区,华南还报道了数个早泥盆世植物化石产地,如四川江油平驿铺、江西崇义阳岭、广西苍梧石桥等。近期,我国古植物学家通过研究贵州赫章的早期蕨类化石及其同层孢子,识别出了华南早泥盆世植物群中的新植物区系。这些植物化石产自贵州赫章草子坪剖面丹林组地层。工蕨纲紧贴扁囊蕨(Demersatheca contigua)的孢子囊穗为圆柱形,由四列交错对生的孢子囊组成;真叶植物赫章少囊蕨(Pauthecophyton hezhangensis)的繁殖单元由成群的孢子囊组成,单个繁殖单元包含2—3个呈长纺锤形的孢子囊。孢子化石表明,丹林组的时代为早泥盆世布拉格期到早埃姆斯期,代表了滨海沉积环境。综合分析可知,新产地贵州赫章属于华南早泥盆世植物群四个区系(滇东亚区、贵州亚区、华夏亚区和四川亚区)中的贵州亚区,与滇东亚区和华夏亚区的早泥盆世植物群存在相同的植物分子,而这些相同的植物分子恰好沿着华夏与扬子块体之间的陆表海边缘分布。在华南早泥盆世植物从滇东亚区向华夏亚区散播的过程中,贵州亚区起到了重要的桥梁作 用。(Phil Trans Royal Soc B,2022, 377:20210312;RPP, 2022, 297:104561)

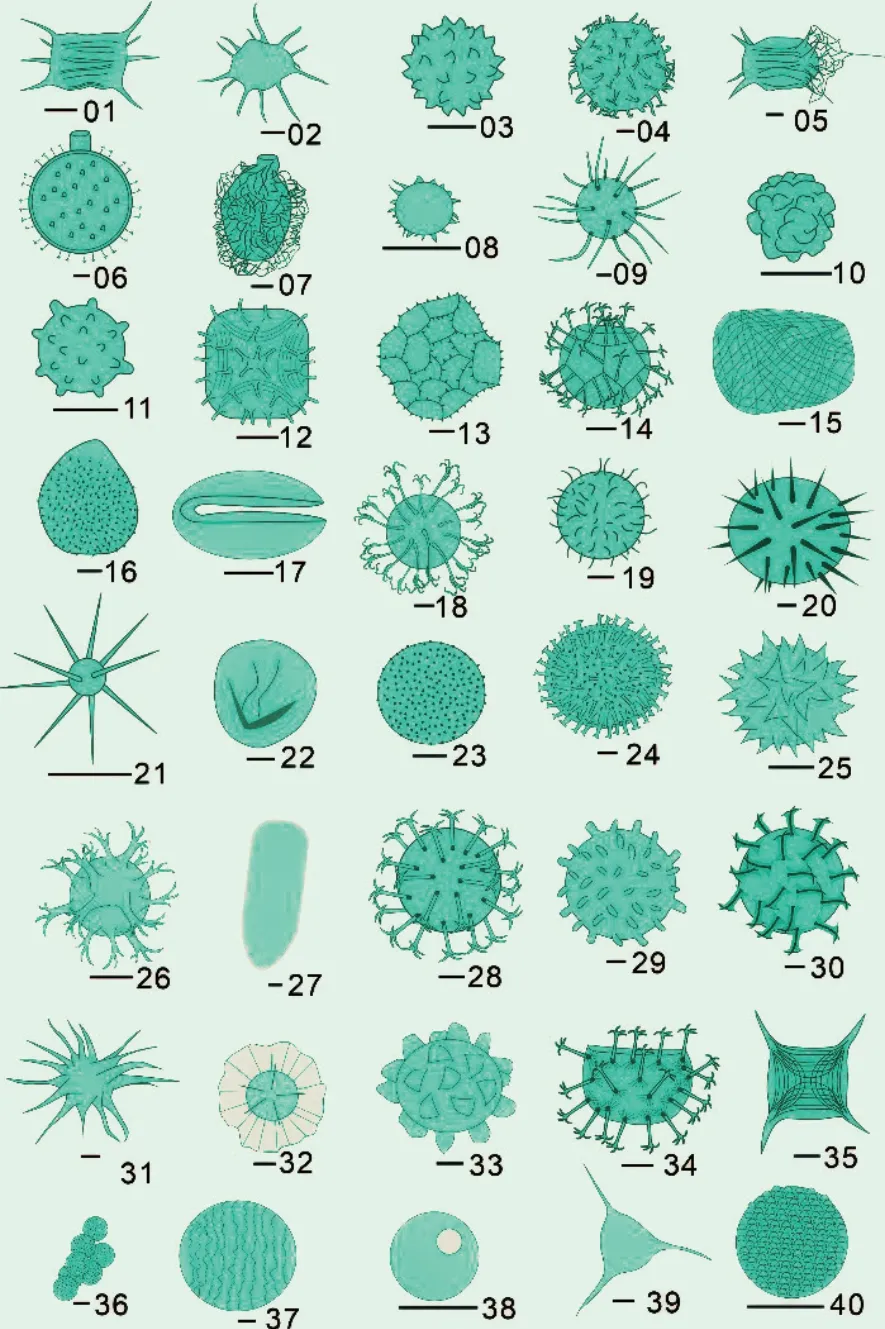

疑源类化石见证浮游生物革命

疑源类是一类有机质壁微体生物化石,其壳壁成分类似于孢粉素,大多数早古生代疑源类化石被认为是海生真核浮游生物的休眠孢囊(cyst),是古生代海洋浮游植物的重要组成部分。现代海洋中,孢囊是浮游植物生命过程中重要的一环,在浮游藻类演化和海洋碳循环中具有重要意义。作为初级生产者,以疑源类为代表的浮游植物可能在古生代海洋生态系统的演化上起着非常重要的作用,有助于我们研究奥陶纪生物大辐射的启动过程、奥陶纪生物大辐射与寒武纪生命大爆发之间的关联以及寒武纪晚期的浮游生物革命(Plankton Revolution)。近期,我国科学家以中国已发表数据以及正在研究的数据为基础,结合沉积环境研究,对寒武、奥陶纪疑源类生态空间的变化进行了深入探索。研究者以相对丰度为标准,选取了40多种优势形态类型,涉及华南、华北以及塔里木三大板块的60多个剖面。将选取的疑源类优势类群按照其古环境分布进行投图可发现,疑源类生物的生态空间在寒武纪到奥陶纪期间存在从近岸环境向远离海岸方向拓展的趋势,并且在寒武—奥陶纪界线附近转变得最为显著。该发现为“奥陶纪浮游生物革命”的开始与发展提供了证据。此外,疑源类形态类型从寒武纪早期以具有简单纹饰和简单突起的形态类型组合,演变为早、中奥陶世具有非常复杂形态的高度多样化组合;到了中、晚奥陶世时期,复杂的疑源类类群占据了相当部分区域的海洋生境,形成了与现代单细胞藻类相似的分布模式。(Phil Trans Royal Soc B,2022, 377, 20210035)

云南发现尾巴最长的肿肋龙

肿肋龙类化石最早发现于欧洲阿尔卑斯中三叠世海相地层中,中国最负盛名的肿肋龙化石是胡氏贵州龙。中国古生物学家近日在云南红河州泸西县中三叠世早期的海相地层中发现了一种新型肿肋龙化石——长尾红河龙。它所生活的时代比贵州龙早400万年,与欧洲的肿肋龙类更为接近,代表了我国肿肋龙科最古老的化石证据。红河龙全长47厘米,体形像水生蜥蜴,超长的尾巴尤其特别,是目前世界上尾巴最长(由69块脊椎骨组成)、脊椎骨总数最多(121块)的肿肋龙类。二叠纪末生物大灭绝之后,海洋生态系统在三叠纪发生了重大变革,爬行动物在海洋环境中辐射演化,形成了以鱼龙类、海龙类和鳍龙类(包括楯齿龙类、肿肋龙类、幻龙类、蛇颈龙类)等为代表的海生爬行动物支系。华南三叠系的海相地层分布广泛,保存有数量多、门类丰富的海生爬行动物化石,为研究当时海洋生态系统的构成、食物网和营养级提供了良好的条件。红河龙与以前发现的乌蒙龙和黔西龙相似,但是它的牙齿外表面比较光滑、齿冠没有明显的膨大,这可能反映了它们之间的食性差异。(Scientific Reports,2022, 12:7396)