智能高速铁路信号系统一体化技术发展方向探讨

2022-08-08李红侠

李红侠

(中铁工程设计咨询集团有限公司 电化通号设计研究院,北京 100055)

智能高速铁路(简称:高铁)是我国乃至世界高铁的发展方向。智能高铁建设中,通过广泛应用云计算、大数据、人工智能(AI,Artificial Intelligence)、建筑信息模型(BIM,Building Information Modeling)、第5代移动通信(5G,Generation Mobile Communication)等新一代信息技术,实现全生命周期的一体化管理。信号系统智能化程度是高铁智能化水平的重要体现。采用新一代信息技术提升高铁信号系统的智能化、一体化水平,可在提高运输能力和服务水平的同时,有效降低运营成本;通过将智能高铁信号系统与相关专业系统进行一体化融合,可更好地实现智能高铁运输综合管控的目标。作为我国智能高铁的示范工程,京张(北京—张家口)高铁于2019年12月30日开通运行。以京张高铁为依托,中国国家铁路集团有限公司(简称:国铁集团)制定了《智能高速铁路体系架构1.0》(铁科信[2020]159号)[1](简称:体系架构),从顶层设计的角度进一步规范了智能高铁的建设与运营,明确了智能高铁的建设内容及其相互关系,为智能高铁建设和规划,以及和既有高铁智能化升级提供了总体蓝图和规格说明。

现阶段,高铁信号系统已不是单纯地由几种信号设备组成,而是通过较为复杂的网络化结构,来实现信号系统内部及与相关专业系统间信息的交换。为在保证安全的前提下降低维护成本,高铁信号系统智能化发展越来越重视通过一体化技术来简化系统结构、提高系统性能、减少维护工作量。

1 体系架构中信号系统相关内容

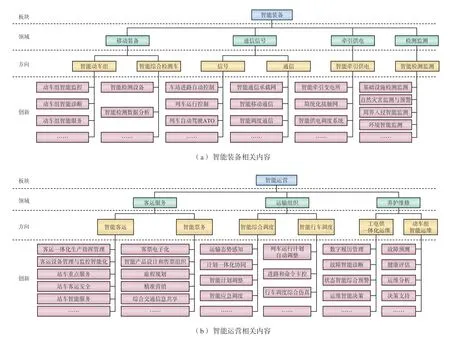

体系架构包括智能建造、智能装备和智能运营3大板块和1个AI平台。智能建造板块包含BIM建模、协同设计、数字化交付及信号工程智能施工创新等[2]内容,信号系统的相关内容作为智能建造板块的有机组成部分,未单独体现。体系架构中与高铁信号系统相关的内容主要包括:(1)智能装备板块:通信信号领域中的信号方向;(2)智能运营板块:运输组织领域中的智能行车调度方向、养护维修领域中的工(务)电(务)供(电)一体化运营维护(简称:运维)方向,如图1所示。

图1 体系架构中信号系统的相关内容

现阶段,还未统筹打造统一的智能高铁AI平台,智能建造板块的协同设计平台、智能装备板块的动车组智能监控平台及智能运营板块的客站旅客服务与生产管控平台等均为独立部署。智能高铁体系架构还未制定云平台、大数据等新一代信息技术的相关标准规范及近、远期发展规划。

2 我国智能高铁信号系统一体化现状

高铁信号系统主要包括调度集中(CTC,Centralized Traffic Control)、区间自动闭塞、列车运行控制(简称:列控)、车站联锁、电源屏、信号集中监测等系统。京张高铁的信号系统采用了智能CTC、中国列车运行控制系统(CTCS,Chinese Train Control System)+列车自动驾驶(ATO,Automatic Train Operation)[3-4]、智能电源屏及电务维护作业管理系统,为加强CTC系统与客运、供电、施工、防灾等系统的信息共享和实时交互,提供列车运行综合展示、线路停送电的自动化卡控、防灾限速信息自动提取等功能。智能CTC系统设置了行车信息大数据综合平台,ATO系统采用了应答器、速度传感器等定位方式,车—地双向通信应用铁路综合数字移动通信/通用无线分组业务(GSM-R/GPRS,Global System for Mobile Communications-Railway/General Packet Radio Service)来实现,尚未应用云计算、北斗卫星导航、5G等新一代信息技术。

2.1 列控联锁一体化现状

列控中心和车站联锁设备是铁路信号系统中涉及行车安全的关键设备[5],实现列车在区间和车站的运行安全控制,安全完整性等级(SIL,Safety Integrity Level)均为4级。目前,列控中心和联锁独立设置,通过接口传递大量的列车运行相关信息。国内科研单位研发的列控联锁一体化系统取得了阶段性成果,已在低密度线路上进行了相关试验验证工作。

2.2 高铁正线与动车段(所)ATO系统一体化现状

高铁CTCS+ATO系统运用范围仅为高铁正线,尚没有高铁正线与动车段(所)的ATO系统一体化设计。列车进出动车段(所)在列车自动防护(ATP,Automatic Train Protection)安全监控下,采用司机人工驾驶模式。

2.3 信号智能电源屏一体化现状

为高铁信号设备提供电源的电源屏系统,通过采用模块化的结构,已实现了适用于铁路调度集中、区间自动闭塞、列控、车站联锁等高铁信号设备的一体化智能电源屏系统。

2.4 工电供一体化运维现状

在运维管理体系方面,京张高铁已初步实现了工电供一体化运维管理模式,尝试了工电供跨专业部分数据的共享,共享数据来自工电供监测检测和作业管理系统。这些信息系统产生的数据是进行智能工电供一体化综合运维工作的基础。

3 我国智能高铁信号系统一体化发展方向探讨

智能高铁信号系统的一体化发展可借鉴欧洲列车运行控制系统(ETCS,European Train Control System)和城市轨道交通(简称:城轨)CBTC(Communication Based Train Control System)标准。ETCS-2、ETCS-3的主要特点是实现了列控联锁一体化;城轨广泛应用基于CBTC、核心为一体化的ATP /ATO系统,其中,ATP为包含联锁的列控联锁一体化模式,ATO覆盖范围包含城轨正线与车辆段(停车场)。

智能高铁信号系统一体化发展主要分为信号系统内部、信号系统与相关专业系统(如站台门)、信号系统与新一代信息技术融合3个方面。

3.1 智能高铁信号系统内部一体化发展方向探讨

3.1.1 智能高铁新型列控系统一体化发展方向探讨

高铁新型列控系统技术应用原则坚持CTCS列控技术体系,发展方向为融合基于北斗卫星导航系统(简称:北斗导航)、ATO、移动闭塞等技术的一体化,把减少轨旁设备配置,降低轨旁设备维护工作量作为系统设计的主要考虑因素。

(1)基于北斗导航实现列车自主定位的多源融合定位技术,融合了北斗导航、车轮速度传感器和无源应答器3种定位方式。在卫星信号接收良好的地区,列车主要靠北斗卫星定位与测速;在卫星信号遮挡地区(如隧道、有顶棚车站等),主要依靠车轮速度传感器+无源应答器校准方式进行精确定位。

(2)城轨普遍采用一体化的ATP /ATO系统,高铁列控系统整体实施列控、联锁、ATO一体化在技术上是可行的,可提高系统的总体性能,例如,在地面未配置ATO系统的既有高铁线路[6],若车载一体化设备具备ATO功能,既有的车站股道和正反向出站应答器(组)增加发送停车位置信息包,即可实现站间车站自动发车、区间自动运行(按照默认驾驶策略或由司机人工选择预选驾驶策略自动运行)、车门开门防护和车站自动停车等功能,有利于减轻高铁司机劳动强度。

(3)在新基建背景下,我国铁路GSM-R 标准有望加速向基于5G的下一代铁路移动通信(5G-R)转换。国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中明确要“实施新一代铁路移动通信专网工程”。2020年,国铁集团决策发展铁路5G技术,推进铁路5G-R专网建设,发布了《铁路5G技术应用科技攻关三年行动计划》,提出到2023年完成铁路5G-R专网关键技术攻关和主要专用设备研制,完成5G-R专网主要技术标准制定,为高铁基于北斗导航、移动闭塞和自动驾驶技术的一体化应用提供技术支撑。

3.1.2 高铁正线与动车段(所)的ATO系统一体化发展探讨

动车段(所)是保障高铁正常运营的后勤基地,若将动车段(所)作为高铁线路正线自动驾驶的延伸,实现动车组自动休眠、自动唤醒、自动出入段、自动清洗等功能,则可有效缩短动车段(所)内调车作业时间、提升作业效率。动车组库内转线作业结合部多、效率低、耗费人力,是动车段(所)作业组织的一个短板。若实现动车段(所)库内动车的自动转线作业,则可有效减少库内停时、优化生产力布局、提高劳动效率。因此,很有必要开展高铁正线与动车段(所)的ATO一体化发展的相关研究。

3.2 智能高铁信号系统与相关专业系统一体化发展探讨

3.2.1 智能CTC系统、智能综合调度系统及智能供电调度系统一体化发展探讨

体系架构中明确了智能运营板块运输组织领域的智能行车调度方向中的智能CTC系统(信号专业),智能综合调度系统即运输调度管理系统(TDMS,Transportation Dispatching Management System)(信息专业)和智能装备板块牵引供电领域智能牵引供电方向的智能供电调度系统(电气化专业)是我国铁路运输调度领域3个重要信息系统,均由国铁集团、铁路局集团公司和车站(或所亭)3层架构构成。3个系统设备由不同的服务商提供,软硬件资源相对独立,均为独立专网运行。目前,采用铁路运输管理信息系统(TMIS,Transportation Management Information System)与铁路运输调度指挥管理信息系统(DMIS,Dispatching Management Information System)相结合(即T/D结合)的方式,实现CTC系统与TDMS间的资源共享;智能CTC系统还构建了系统间资源共享的行车信息大数据综合平台。

综合调度系统担负着运输组织、保障重点运输、提高客运服务质量、确保运输安全的重要责任,对铁路运输企业完成铁路运输生产经营任务、提高运输效益起着重要作用。鉴于综合调度系统在高铁运输领域主要用于运输、计划等信息的处理和控制,结合高铁已尝试的工电供一体化综合运维的管理模式,建议先进行智能CTC系统和智能供电调度系统的一体化,在行车调度和供电调度一体化系统成熟运用的基础上,再规划实施行车调度、供电调度和综合调度的一体化,分步实现方式可有效提升方案的可实施性,有利于确保运输安全。

智能运营板块中智能客运系统的客站旅客服务与生产管控平台创新应用实现了铁路旅客服务系统集成管理平台、客运管理信息系统、铁路客运设备管理应用和客运站应急指挥应用等的一体化部署。借鉴上述一体化方式,智能CTC系统、智能供电调度系统、智能综合调度系统实现一体化融合发展在技术上是可行,可有效打破运输组织领域的信息孤岛,实现计划协同编制,保障运输计划编制的同步性、准确性,全面提升运输组织整体管理水平,减员增效,节省投资成本,实现在国铁集团、铁路局集团公司和车站(或所亭)3个层级的一体化。

3.2.2 CTCS+ATO系统与站台门控制系统一体化发展探讨

目前,一些高铁、城际车站由机械专业设置了站台门[6],多采用人工控制方式。京张高铁、崇礼铁路及珠三角城际铁路的莞惠、佛肇、广清站通过ATO系统实现了对车门和站台门的联动控制。保障列车安全运行的CTCS+ATO系统[7-8]的SIL比站台门控制系统等级高,通过提升站台门控制系统的SIL,实现CTCS+ATO系统与站台门控制系统的一体化,最大程度地保障乘客上下车安全和列车运行安全。

3.2.3 信号、通信、信息智能电源屏系统一体化发展探讨

按照资源共享、集约高效的原则,国铁集团发布的《铁路房屋建筑设计标准补充规定》中对高铁通信、信号、信息专业的房屋设计进行了规定,要求通信、信号设备房屋应合并设置为综合机房,设备按功能分区设置,当信息设备房屋与通信、信号在同一建筑物内时,应合并设置为综合机房。同时,结合逐步推广的工电供一体化运维管理模式的新要求,有必要进行通信、信号及信息专业电源系统的一体化发展研究。通信、信号电源系统均采用模块化结构,信号智能电源屏系统供电回路模块种类较多,而通信系统仅设置48 V直流电源,通信、信号、信息专业均有不间断电源(UPS,Uninterruptible Power Supply)设备需求。通过设计综合一体化智能电源屏系统,同时满足3个专业的设备供电需求,在技术上是可行的,需要对维护管理制度稍加修改,在综合机房内统筹设置一套电源屏系统(含UPS),符合新形势下铁路生产力的发展需求。

3.3 智能高铁信号系统与云计算、大数据一体化发展探讨

体系架构是从顶层设计出发制定的,尚需制定一系列相关标准、规范来指导智能高铁的建设和运维。体系架构采用分类分层设计原则,对板块、领域、方向、创新4个层面的应用进行了梳理归纳,但缺少对支持平台的技术及应用的梳理归纳,建议对智能建造、智能装备、智能运营3个板块的各项创新进行适合云计算、大数据应用的研究梳理。

研究云计算技术基础设施即服务(IaaS,Infrastructure as a Service)、平台即服务(PaaS,Platform as a Service)、软件即服务(SaaS,Software as a Service)模式在智能高铁领域的创新应用及发展规划,可实现高铁信息化建设理念从以“应用”为中心向以“数据”为中心的转变。

对大数据平台技术的研究,应以最大程度降低大数据平台对安全生产和运营管理的影响为原则,建议初期可采用大数据应用不改变生产系统的调度、控制模式的策略,主要侧重于数据的获取、存储、治理及价值挖掘,而生产运营系统间的控制指令、生产系统与管理系统间的业务联动,均不通过大数据平台进行,系统间可直接互联,进行信息交互。

建议近、远期稳妥推进云计算、大数据的创新应用,做好生产系统与维护系统的信息平台整合及数据共享,实施信号系统全生命周期的信息维护,为实现高水平地管理、运维打好基础,并进行云计算、大数据应用初、近、远期的统筹规划,尽快组织编制智能高铁云计算、大数据平台等新一代信息技术标准。

4 结束语

本文结合《智能高速铁路技术体系架构1.0》中信号系统相关内容,对我国智能高铁主要信号系统与相关专业系统的一体化发展进行了探讨;结合云计算、大数据技术的发展[9],为规范智能高铁的建设和运维,仅有体系架构顶层设计这一标准是不够的,亟需制定云计算、大数据等新一代信息技术的相关标准,以期为智能高铁信号系统一体化方案更好地应用新一代信息技术提供支撑。