肺浸润性腺癌并发肺弥漫大B细胞淋巴瘤1例

2022-08-06宋楠,李奕

宋 楠,李 奕

患者女性,56岁,1个月前于外院CT检查发现右肺上叶磨玻璃病变,右肺局限性支气管扩张,右侧叶间胸膜局限性肥厚。为求进一步诊治,遂来我院就诊。患者偶有胸闷,不伴发热、咳嗽、咳痰、咯血。体检:体温正常,无颈部、腋窝、腹股沟淋巴结肿大,双肺听诊呼吸音清,未闻及干湿罗音,血尿常规、肝肾功能正常。头颅、肝胆脾胰、肾上腺检查均未见明显异常,未见明显肿大淋巴结。胸部CT示:右肺尖磨玻璃结节,大小1.7 cm×1.3 cm;右肺中叶小结节,大小1.0 cm×0.8 cm;右肺中、下叶炎症。血清肿瘤标志物:NSE和CK19升高。患者行胸腔镜下右肺上叶、右肺中叶病灶及区域淋巴结切除。

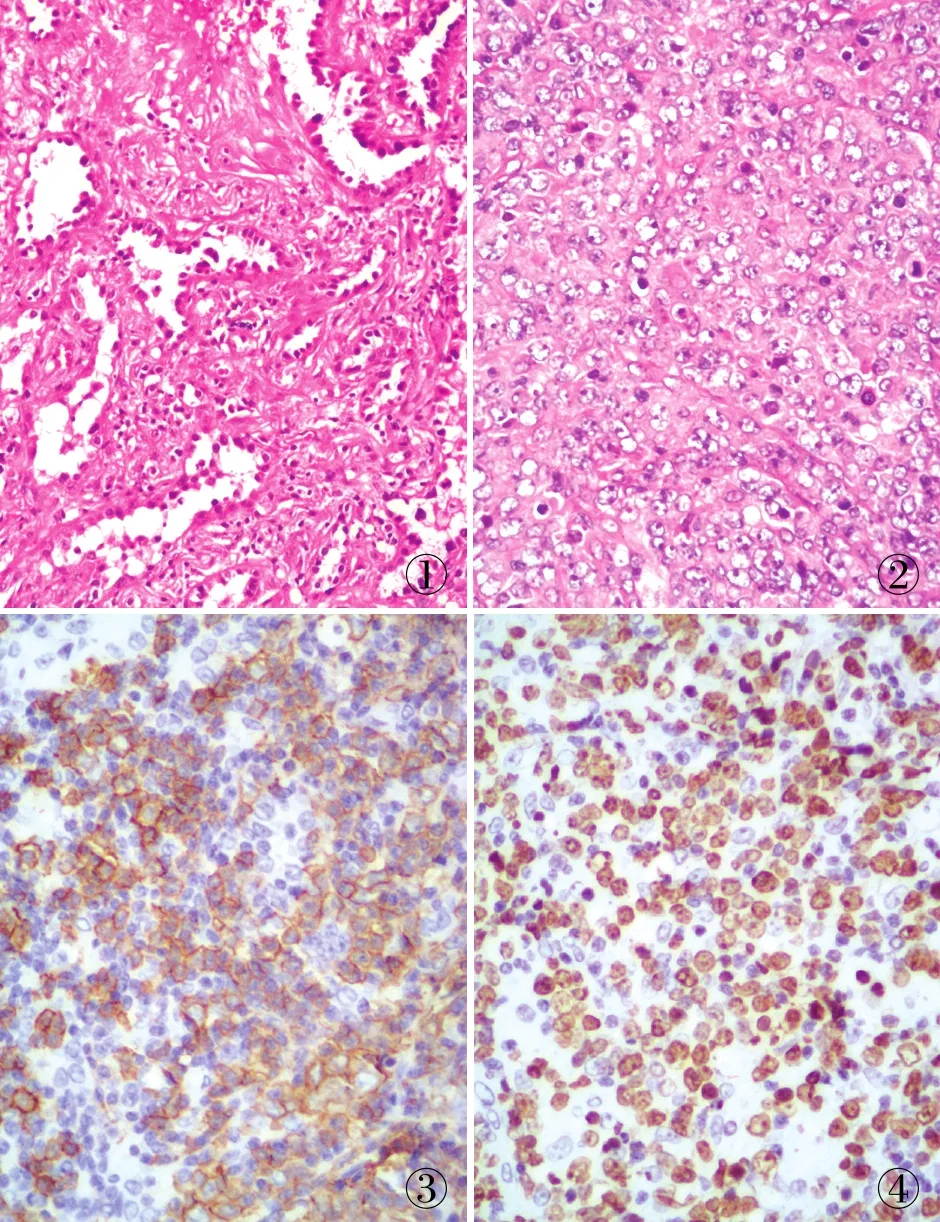

病理检查眼观:右肺上叶组织1块,大小8.5 cm×5 cm×3 cm,近胸膜见灰白色结节,大小1.5 cm×1 cm×0.9 cm,周界不清;右肺中叶组织1块,大小7 cm× 4 cm× 1.5 cm,距手术切缘1.5 cm见灰白色结节,直径1.0 cm,周界清。镜检:右肺上叶病变,肿瘤细胞聚集排列拥挤重叠呈腺泡状,肿瘤细胞异型性明显,核大空泡状,染色质粗糙,可见核仁,腺体浸润间质(图1),可见局灶间质促结缔组织反应性增生。右肺中叶病变,见大量异型的圆形细胞弥漫增生,肿瘤细胞中等偏大,细胞核圆形或卵圆形(图2),核染色质粗颗粒聚边或空泡状,可见单个或多个小核仁,核分裂象多见,少量细胞质,略嗜酸;肿瘤细胞被增生的纤维条索分割呈巢、片状。病灶周围肺组织中有较多小淋巴细胞浸润。免疫表型:异型细胞p53、CD20(图3)、PAX-5、Mum-1、BCL-2、BCL-6(+),CD3、C-myc(散在+),CK7、TTF-1、CK5/6、p40、CD10、CD30、EMA、ALK(-),Ki-67增殖指数约90%(图4),EBER(-)。

图1 右肺上叶肿瘤细胞聚集排列拥挤重叠呈腺泡状,肿瘤细胞异型性明显,腺体浸润间质 图2 右肺中叶肿瘤细胞圆形,弥漫分布,体积较大,胞质少,异型性明显,胞核卵圆形,部分见大核仁 图3 右肺中叶肿瘤细胞CD20阳性,SP法 图4 右肺中叶肿瘤细胞Ki-67增殖指数约90%,SP法

病理诊断:(1)浸润性腺癌,腺泡型+贴壁型。(2)弥漫大B细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL),考虑生发中心外活化B细胞来源,结合C-myc(散在+),BCL-2、BCL-6(+),可疑为“三打击”淋巴瘤。

讨论多原发恶性肿瘤(multiple primary malignant neoplasms, MPMN)是指同一患者单个器官或多个器官同一时间或先后发生原发恶性肿瘤。有研究发现[1],MPMN常见于中老年人,好发于消化系统、呼吸系统、生殖系统等,病理组织类型多为实体瘤合并血液系统恶性肿瘤,其中以DLBCL最常见,本例与之相符。

肺原发性恶性肿瘤以肺腺癌较为常见(60%),多认为其起源于小的支气管黏膜上皮,老年患者较多,病因尚不清楚,通常认为与吸烟、电离辐射、放化学物质接触有关。WHO(2015)肺腺癌病理学依据其形态学特点[2],分为原位腺癌、微浸润腺癌及浸润性腺癌三种类型。肺腺癌属于周围型肺癌,肉眼可见位于肺外周部的孤立性结节;镜下见正常肺泡结构消失,肿瘤细胞丰富,排列拥挤,细胞异型性大,肺泡间隔增宽,有肌纤维母细胞间质,肿瘤细胞可排列成腺样结构及筛孔样结构等。

肺部也易于发生淋巴瘤,其中DLBCL约占10%[3]。肺DLBCL在临床表现及影像学与肺癌极为相似,是一种极为罕见的恶性淋巴组织增殖性疾病,其病因不明。目前,认为是在长期的各种抗原刺激下如吸烟、感染、自身免疫疾病等逐渐产生,属于防御反应,多见于老年男性或免疫抑制患者;常见的临床表现包括全身症状和呼吸道症状,并无特异性。因此,常被误诊为炎症性疾病,少数患者出现伴冷球蛋白血症的血管炎,症状和体征对诊断没有意义。影像学可出现单发或多发结节、团块或实变影。其发病机制仍不明确,研究显示可以原发,也可由低度恶性淋巴瘤转化而来,如黏膜相关淋巴组织淋巴瘤发生t(11; 18)(q21; q21)染色体易位转化为DLBCL[4]。肺DLBCL为多发性的肺外周部实性肿块,肿瘤细胞由弥漫成片大的、母细胞性淋巴样细胞组成,为正常淋巴细胞的2~4倍,浸润和破坏肺实质,血管浸润和胸膜受累常见。

肺浸润性腺癌并发肺DLBCL,其起源于不同的肿瘤克隆,属于肺双原发恶性肿瘤,较为罕见。肺双原发恶性肿瘤的临床表现与单一肺癌相比并无特异性[5],多数患者有一个或多个症状,老人由于感受力降低,症状的出现可能较晚[6]。其中,5%~10%的患者无任何症状,肿瘤多在常规胸部检查时发现,CT示肺部多发性小结节,病变不明显,其中单个结节易误认为单一类型的肺癌而忽视为其他恶性肿瘤,术后全面地病理检查至关重要。

研究发现,在植入原发性非小细胞肺癌的免疫缺陷小鼠的模型中发生DLBCL[7]。也有研究发现淋巴瘤可以同时合并实体瘤[8],但无法推断两种肿瘤发生的先后顺序。其发病机制尚不十分明确,可能是多种致病因素共同作用的结果。本例肺腺癌病变周围的肺组织和区域第4组淋巴结中,均出现有类似结节病样的肉芽肿结构,可能与机体的免疫机制相关。因此,研究者较为支持种子-土壤理论[9],即其中一种肿瘤的发生改变了周围的微环境,微环境中其他炎症细胞同时也会出现不同程度的增生,引起淋巴细胞聚集,在同一位置发生第二种肿瘤,机体免疫功能低下时,对肿瘤细胞的免疫监视功能减弱,使肿瘤的易感性增加,可诱发第二种肿瘤。也有研究指出,双原发恶性肿瘤的患者在发生第二种肿瘤后,机体CD8值明显高于第一种肿瘤,表明免疫功能的下降与双原发恶性肿瘤的发生、发展有密切关系。本例两种肿瘤发生的位置相互靠近,且在肺腺癌的周边有炎性肉芽肿结构,提示肿瘤导致的免疫功能缺陷和免疫抑制状态是导致淋巴瘤发病的因素,淋巴瘤的形成是淋巴瘤细胞与肿瘤微环境中的免疫细胞相互作用的结果。

目前,双原发性恶性肿瘤应视为多个独立的肿瘤,应按首发肿瘤的方法给予根治性治疗,Shimada等[10]提出同侧多发肺结节病变的治疗策略:位于同侧肺多发性结节,应全部切除;位于不同肺叶时,应手术切除病变直径大于1.0 cm的结节。另外,肺腺癌可行分子靶向药物治疗(如EGFR和ALK)。由于在双原发性恶性肿瘤的发生过程中机体免疫功能下降,还可以联合应用于免疫治疗。