图像时代下的广告设计

——鲍德里亚“拟像”理论研究

2022-08-05南京艺术学院设计学院

米 垚 南京艺术学院设计学院

鲍德里亚的“拟像”理论是用于后现代时期图像研究的哲学概念,在西方文化史上一直同美学、人类学、社会学等结合研究,“拟像”理论,论述了从文艺复兴时期到后工业时期“拟像”在不同的生产背景下遵循着不同的价值规律,在反复的模仿与复制中,虚拟图像与真实世界物的本体界限不断被消融,形成了新的现实世界,这种形式被用于广告设计中以加强受众的参与感和互动感。

一、鲍德里亚的“拟像”理论

“拟像”是鲍德里亚为研究艺术图像而提出的哲学概念。鲍德里亚认为,当代社会是一个由图像主导的超现实世界,图像的模拟过程就是对社会的直接反映,在不间断的模拟与复制中产生的虚拟图像逐渐消融了同现实世界的边界,在一定程度上影响和改变了人们对真实世界的感知方式。在这样一个物质形态消失的新社会中,科技生产力的高速发展加快了社会从现代生产领域向后现代“拟像”领域的进程。鲍德里亚的“拟像”理论分为三个序列:

第一列位是仿造,这是从文艺复兴到工业革命时期的主导模式,这一阶段的“拟像”遵循“自然价值规律”,传承了亚里士多德关于艺术起源的“模仿说”理论,在物的表现上既有模仿的部分也有真实的部分,任何被复制的物品都有真实的类比物,这个时期的“拟像”主要是对自然的模仿和复制。

第二列位是生产,这是工业时代的主导模式,这一阶段的“拟像”遵循“市场价值规律”,物的表现为商品的批量生产或广告的批量印刷,复制品与本体间不再是仿品和原件的关系,而是等同物的关系。商品的复制受到市场价值规律的控制,目的是为了获得市场利润。

第三列位是仿真,这是被代码所主宰的时代的主导模式。这一阶段的“拟像”遵循“结构价值规律”。表现为由不同的数字媒介建构而成的虚像,“拟像”不仅补足了缺失,更是代表了对真理的想象,实现了追求真理与超越真理的过程,潜在地削弱了虚像与真实世界的对比,并汲取真实世界的属性加于自身。[1]

二、图像时代的广告设计

图像时代是一个依赖图像的时代, 多元化的科技媒介把虚拟带入了现实生活中,充斥于现代人的消费系统中, 成为图像时代文化中主导性的因素。广告传播从最早的口头传播到使用简单的图形作为象征,再到印刷时代的图形与文字的结合,使广告图像偶尔以插图形式或作为一种简洁的角色嵌入文字广告中。广告传播是广告与受众互动的一种方式,广告作为消费系统的基础沟通系统,正在形成一种作用于消费物品和社会个体之上的意义符码。人们通过广告进行符号消费的同时也在界定自己,以消费的物品为基础将消费着同样物品的人进行分类。名牌效应就是虚拟广告符号的效用所在,例如汽车的不同品牌Logo往往和消费者的个人财富、社会地位、个性特质等联系在一起,这时引导消费者的广告侧重也不在其物的属性上,而在其符号价值上。为了深化广告的意义传播,设计师更注重受众参与广告的创作,广告形象通过符号最大限度地与受众产生互动。这种意识形态支配广告重视物的是象征价值而不是使用价值。手机、投影仪等互动媒体的多元化使虚拟影像与受众的功能感官产生联动与结合。后现代的消费社会对媒体技术十分依赖,这也是科技发展的必然结果。但在多元化媒介下为引导消费者制造的“拟像”广告具有双面性,我们应当正确利用“拟像”手段对消费社会产生正面启示。[2]

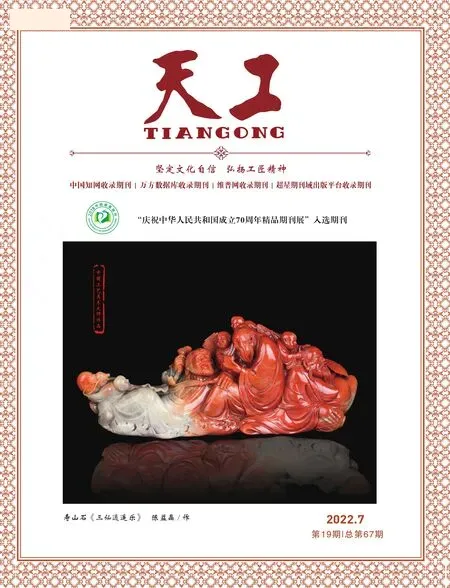

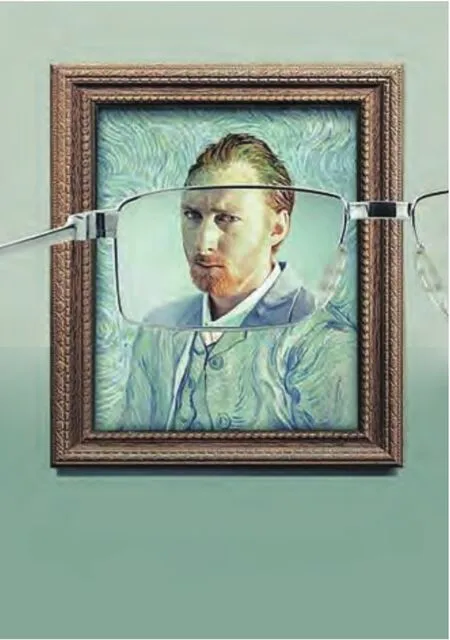

Keloptic眼镜广告(如图1)中展现了在使用该产品的眼镜后,原本为一幅油画的梵高半身像,透过眼镜还原了梵高的真实模样,其运用梵高自画像模糊的特征强调眼镜的功效。当然通过眼镜不会带来图像维度的转变,但是在数字化图像的技术支持下,模拟出了现实生活中所没有的虚拟照片。这种结合名人概念和“拟像”手段的广告设计手法给人带来一种惊奇感,成全了人们内心的大胆活动。俄罗斯的CURTIS茶广告(如图2)借用数字技术手段,将代表茶叶口味的食物做成虚拟的茶壶、茶杯等形象,让受众通过视觉形象感受其传递出来的强烈味道,直接用视觉语言来表现茶的口味,而不是用文字来告诉顾客。广告拟像用超现实主义的手法模拟出现实生活中没有的物像,比正常心理设计的作品更能够戳中受众的心灵,改变人们对广告的刻板印象。单纯地靠拍摄是无法诠释这种景象和寓意的,通过计算机的虚拟合成和制作,可以将画面的内涵表现得恰到好处。

图1 Keloptic眼镜广告

图2 CURTIS茶广告

在乐高积木的这则广告海报中(如图3),每件乐高玩具都投射出一个影子,从影子中我们可以看出它们并不是真实的投影,而是对乐高形状的一种想象,在投影之下,它们成了恐龙、轮船、坦克、飞机。只要你有丰富的想象力,愿意动手拼,它们就能成为你想象的一切。在计算机媒体下,通过对玩具的影子进行“拟像”可以展现出你对乐高的一切想象。这里的“拟像”设计突破了现实的禁锢,为广告受众提供了更多的想象空间。图像的表现比文字更具有说服力,更能吸引人的眼球,更有利于受众对广告意义的理解。

图3 乐高积木广告

在广告中,“拟像”是基于迎合人们的内心欲望的,虽然它也提出虚拟取代现实的可能性,但这种可能性的实现需要人们在做出购买决定后对自己的生活进行广告式的重构。现代人看广告的时候,总知道自己是在看广告,而不是在看现实。

通过“拟像”的表达,广告设计能够用最直观的方式展现出受众所期望得到的生活体验效果;或以虚拟图像的形式对未发生的事情进行警示;或者激发受众的共通心理等,以吸引受众去了解广告所表达的内涵,对广告传达的信息产生深刻印象。特别是对于一些不能用语言或文字来传达意图的人来说,形象可以得到恰当的传达。鲍德里亚的论述有助于我们从宏观上把握图像转向的过程,从根本上理解“拟像”的象征意义。鲍德里亚基于数字化的媒体技术,对后现代社会虚拟替代现实的严峻形势有着独到的见解,并指出当代社会是一个大众媒体构建的“模拟”世界,“模拟”的洪流正在消灭虚拟与现实的界限。[3]

三、广告中“拟像”设计的优点

鲍德里亚批判地认为,技术变革给人类社会带来了巨大的变化。图像通过照相机、扫描仪等机器的使用与处理,使复制与模拟后的虚拟图像形成一种介于真实与虚幻之间的新现实社会,人们被具有各种象征意义的图像广告所包围。在广告设计中,设计师对“拟像”理论多采取积极利用的态度,力图通过虚拟广告图像与受众的思想意识产生互动,以传达物的价值。广告形象叙事的进一步发展不仅是受到全息图等技术方面不断发展的推动,而且还将利用现有的图像表现技术设计独特的广告形象外观,将受众的互动充分融入广告之中。

“拟像”为设计活动的进行提供了许多便利和可能性,让设计者在创作过程中,能够在多元化技术媒介下完善地表现自己的想象,将超现实的愿望变成一种可能。在广告设计中,设计师通过构思后,通过电脑制作完成影像无法捕捉、现实无法呈现的图像,对构思进行全面展现,以达到吸引受众的效果。这种为补足真理所创造的“拟像”虽然是趋向真理、超越现实的,但正是这种超脱现实的思维方式才能使设计师进行设计活动时有更大的自由创作空间。

“拟像”促成了新兴学科的发展,例如新媒体艺术、数字影像艺术、交互媒体设计等都是在科技发展的时代背景下诞生的“拟像”艺术门类。鲍德里亚的“拟像”核心思想对媒介时代的艺术发展具有一定的启示作用,也对图像时代的“虚拟”存在方式提出了一些警示。随着新兴学科的逐步发展,计算机媒介在艺术的创造、生产和传播中发挥着越来越重要的作用。而且后现代社会是一个多元化、多可能性的社会,这与文化的多样性是同等重要的。[4]

“拟像”能够达到的逼真效果使它能够创造出一个虚拟的现实世界,这种虚拟的世界虽然不会存在于现实世界中,但却是十分逼真的,足以使人身临其境。多元化的计算机媒体技术使人们能够沉浸式地投入虚拟环境中,用极其逼真的视听体验和触觉感受替代真实的事物,准确地再现客观现实世界。此外,虚拟现实的结合还突破了我们对客观世界中环境和事物的认识水平,创造和展示了我们以前无法通过自由想象看到和感受到的景象。鲍德里亚认为是现在科学技术的突破性发展使受众达到了享受其中的效果,为我们的生活提供了无限的发展空间和可能性。

四、结语

在计算机媒体技术的多元化发展下,广告设计经历的“拟像”化演变,使图像的表现形式越来越丰富。鲍德里亚正是看到了科学技术迅猛发展下社会发展的潜在趋势,提出了对消费社会具有前瞻性的“拟像”理论。但在广告设计上该理论具有双面性的主导作用,我们应当用批判性的眼光去解读鲍德里亚的“拟像”理论,针对不同的问题进行具体分析,不要一刀切。鲍德里亚的“拟像”在广告设计中具有引导和吸引消费者,表现超现实内涵的意义。“拟像”作为纯粹的图像表达,既是促进人类社会进步的重要手段,也是对人类社会科学技术发展的反映。我们在研究和理解鲍德里亚的理论时,也应当以此为基础完善自己的思考,用批判的眼光审视该理论,要利用好“拟像”在现代设计中积极的一面,更好地去为人民服务。