“”:中国艺术起源的观念试探

2022-08-04张法

张 法

(四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610064)

一、中国艺术起源和早期演进 应当如何研究和书写

关于人类艺术的起源和中国艺术的起源,论著甚多,但方式大致相同,都以文艺复兴到19世纪末形成的美的艺术“建筑、雕塑、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、文学”七大门类为基本结构,到原始时代和早期文明中寻找相关资料,以形成与美的艺术相对应的所谓的艺术的起源及其早期演进。用这一观念写出的艺术史,突出了在今天已成全球共识的艺术观念,从物质形态上讲,有其历史来源。这样的艺术史,自有其非常重要的作用和意义。然而,人类的艺术观念,在美的艺术出现之前,与之甚为不同。简而言之,在西方的文艺复兴之前,在非西方进入世界现代进程之前,是一种泛艺术观念,即艺术这一语汇所指涉的既包括美的艺术的内容,也包括今天看来完全不属于美的艺术的内容。如在古希腊,τεχνη(艺术)一词,将理发之艺、制衣之艺,以及天文、几何、逻辑都归在其中。在中世纪,art(艺术)一词包括两大类:一是mechanical art(机械艺术)七大类,即编织、装备、商贸、农业、狩猎、医学、演剧;二是liberal art(自由艺术)七大类,即语法、逻辑、修辞、算术、音乐、几何、天文。同样,中国最早对艺术作体系总结的《周礼·地官·保氏》呈现了六艺体系:礼、乐、射、御、书、数。这样,对于中国的艺术起源及其早期演进,可以形成两个不同的系统:一个是按照美的艺术结构,在早期文化中去寻出与之相关的材料,组成一个中国艺术的起源及早期演进史;另一个是以《周礼》六艺为基本结构,去找与之相关的材料,组成一个与前一个体系相差甚远的中国六艺的起源与早期演进史。后一个体系,对于理解由美的艺术形成以来并成为今日中国艺术观念——也是世界的艺术观念——帮助不大,但对于理解中国古代社会的泛艺术体系和观念却甚有教益。

中国古代的艺术观念,要回到古代的语汇,是单音节词“艺”,而非双音节的词汇“艺术”。因此,严格地讲,在中国古代应当讲的是艺的起源及其早期演进。另外,中国古代之艺,并不仅是《周礼》中以礼为主的礼之六艺体系,从先秦到清代,艺的观念在主潮上不断变化,有两汉兴起的,与《周礼》不同的儒学的以文为主的文之六艺,即诗、书、礼、易、乐、春秋;有魏晋以来正史中的“术之艺”,由卜筮、医巫、音律、相术、技巧五大方面构成的体系;有唐宋以来士大夫们以庭院为主形成的以诗、词、文、茶、香、文房、文玩、花木为结构的“玩之艺”;有两宋以来以瓦子勾栏为核心兴起的以伎乐、百戏、角抵、戏曲、说书为结构的“伎之艺”;有从《考工记》起就有总结,到宋《太平御览》之后潮流愈盛的“工之艺”。以上的六个方面“礼之艺、文之艺、术之艺、玩之艺、伎之艺、工之艺”,都可以在远古中国找到与之相关的材料,组成一个甚有特色的中国型的艺的起源及其早期演进。在这样的呈现中,虽然美的艺术的内容结构都有,但只为其中的一小部分,还有更多的部分与美的艺术无关,却彰显出中国之艺的起源及其早期演进的实际,以及与之相关的中国文化的特色。这样的阐述,虽然更接近中国之艺和中国文化的原样,但对于今天的艺术来讲,艺术之外的内容太多,又易淆混(从今天的知识体系看来存在的)艺术与非艺术的区别。因而写中国古代的艺之起源与早期演进会面临两难。只以美的艺术的内容结构去写,会割裂一些内在的关联和遮蔽原有面貌,若按原有面貌去写,用今天的知识体系和艺术专类来看又不是艺术史,比如写一大堆正史《艺术传》“术之艺”中的卜筮、医巫、相术的起源与早期演进,在具有今天艺术观念的读者来看,总会有离题之感。然而,中国古代之艺又确有自己的起源特色和演进原貌,完全不管原貌,会偏离历史真实,易陷入理论偏差。然而,世界文化之所以由文艺复兴之前的泛艺术体系进入文艺复兴之后的美的艺术体系,是由人类知识演进的内在规律所决定。理解了人类知识体系的基本结构和美的艺术的基本精神,可以更好把握如何在中国之艺的起源和早期演进中既顾及本有原貌,又抓住内在精神,既让人知晓中国之艺原来如此,又使人体悟中国之艺演进到今天的观念本有中国艺术和人类艺术的内在规律在其中。当然,这是一个非常难的研究,本文对这一研究作初步尝试。

中国之艺的起源,与中国人的出现及最早的石器制造和生活营造紧密相连,并由之而生。但由之而生的中国之艺在观念上是怎样的,在文字产生后方突显出来。文字的出现虽然在3000多年前的殷商时期,但文字所代表的观念,却与思想的长期流传和深层积累相关联。如果说,中国之艺的产生,按考古材料和后世文献追述,是在石器技术制造开始的与人的生存和发展紧密相关的各类技术中萌生的,那么因技术本身的精巧和由技术运用而来的神奇以及二者的结合,则进一步产生出艺的观念。如《庄子》一书,与远古之艺多有关联。《庄子·徐无鬼》中的郢人“运斤成风”,是因工具——斧的运用而产生的艺的效果和观念;《庄子·养生主》中齐人“庖丁解牛”因解牛的技之高超而充满了由技而道的“踌躇满志”,内蕴着艺的观念。由此可知,后来产生的文字之“艺”,与远古各时代的考古材料,应有一种内在的关联。远古之人,是如何组织和形成自己的艺的观念的?可以从两方面进行考察。一方面,按照艺术与文化的一般规律,对远古的考古材料进行梳理和排列;另一方面,通过文字产生后的“艺”字,以及与艺相关的文字和文献,将之与考古材料关联起来,梳理出中国之艺的起源和早期演进的大线。总之,中国之“艺”的起源与早期演进的原貌研究,建立在三大观念基础之上:第一,中国三千年前方产生的具有特色的文字内蕴着一万年前乃至更早的文化内容,可以与更早的考古材料关联起来;第二,中国人形成的虚实—关联—整体型思维方式,使文字与文化之外的材料有一种紧密关联,这在伏羲观天地和仓颉造文字的叙述所具有的同构性中透露出来;第三,虚实—关联—整体型的思维所内蕴的逻辑,可以从泛艺术中突显出艺术核心。

中国之“艺”繁体字为“藝”,又可追溯到“蓺”和关联到“槷”,再溯源到甲骨文的“埶”。从文字上讲,中国之“艺”的起源和早期演进,就是从“埶”到“槷”和“蓺”,最后到“藝”的历程。最初的“埶”有怎样的内容呢?且从文字分析入手,再关联到考古和文献,以艺术和文化的基本内容、演进规律为大框架,参照中国古代的思维规律进行分析。

二、“埶”:“藝”的最初之字 及其内容

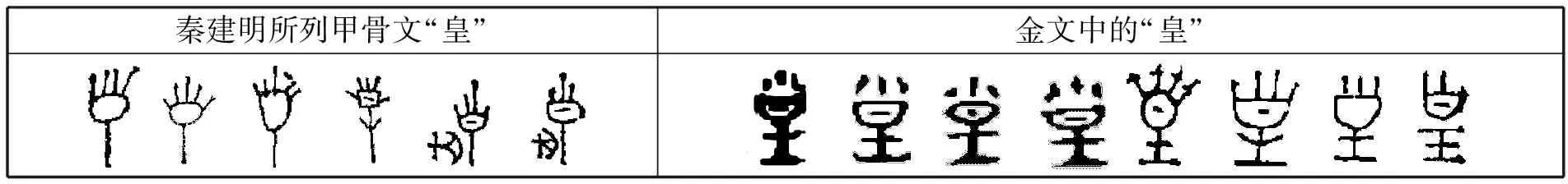

中国之“艺”的起源,从历史本身讲,就是从石器、弓箭、岩画、木器、建筑、陶器、漆器、玉器等制作技术中产生,但远古人是怎样把这些技术之艺综合成一种思想观念的呢?从古文字中可以看出一些线索。如前所述,艺最初的字形为“埶”。此字在甲骨文和金文中的字形如下(表1):

表1 “埶”在甲骨文和金文中的字形(2)参见李圃主编《古文字诂林》第3册,上海:上海教育出版社,2000年,第347-348页。

在文字上,“埶”包括三个方面的内容。一是《说文》讲的“埶”的核心是“种”,即种植的动作,内蕴相关的技术;用于名词,是一物区别于他物的根本,一事区分于他事的全貌。二是就其带有技术的操作动作来讲,“埶”即“藝”。“埶”(“藝”)用于名词,即这一类技术。三是就对这一带有技术的操作的性质来讲,“埶”即“勢”。“勢”强调的是操作的动态。勢的动态不仅与具体的技术体系相连(如庖丁解牛),而且与宇宙本质相连(同运斤成风)。“埶”所关联的两个方面“藝”与“勢”,突显了中国思维的特点,即实中有虚,实虚一体,个别中有一般,个体与整体动态地虚实相连。

三、“埶”中所持为“火”及其 内蕴的历史关联

表2 甲骨文与金文中的“皇”字(4)秦建明:《释皇》,载《考古》1995第5期;李圃主编《古文字诂林》第1册,上海:上海教育出版社,1999年,第224页。

四、“埶”:以火为中心的 大火星时代之艺

以火为中心的技术、艺术、观念体系,经历了悠长的历史。在文献中,以燧人氏为起点,《尚书大传》云:“遂人以火纪。”后经历了炎帝和两皋的漫长岁月。在文献中,炎帝是一个纵跨三皇五帝的人物,但在关于三皇五帝的各种排位中却非常边缘。三皇五帝的排位,张中奎在各文献中各选六种较有参考价值。三皇六种如下:

(1)燧人、伏羲、神农(《尚书大传》,另《礼·含文嘉》《春秋命历序》将燧人居中)。

(2)伏羲、女娲、神农(《春秋纬·运斗枢》)。

(3)伏羲、祝融、神农(《礼·号谥记》,此外《孝经钩命决》引《礼》祝融居末)。

(4)伏羲、神农、共工(《白虎通》《资治通鉴外纪》)。

(5)伏羲、神农、黄帝(《古文尚书·序》)。

(6)黄帝、少昊、颛顼(《汉书·王莽传》)。

五帝六种说法如下:

(1)黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜(《大戴礼记·五帝德》《吕氏春秋》《史记·五帝本纪》)。

(2)庖牺(伏羲、宓戯)、神农、黄帝、尧、舜(《战国策·赵策》《易·系辞下》)。

(3)太皡、炎帝、黄帝、少昊、颛顼(《吕氏春秋·十二纪》《礼记·月令》)。

(4)少昊、颛顼、喾、尧、翼(《世经》)。

(5)喾、尧、舜、禹、汤(《汉书·王莽传》)。

(6)黄帝、少昊、颛顼、喾、尧(《资治通鉴外纪》《路史·发挥》)。

在以上列表中,炎帝仅1次,加上祝融(现代学人如蒙文通、吕思勉、傅斯年都认为祝融诸族就是炎帝氏族)共2次;少昊4次,1次在三皇中,3次在五帝中,纵跨三皇五帝;炎帝虽然只有1次,但炎帝后来与神农氏合一,神农在三皇中有5次。关于神农与炎帝的关系,争论甚多。田兆元、明亮的解说较为通达。二人认为,炎帝是一个联盟的首领称号,神农氏以及厉山氏、大庭氏、归藏氏、蚩尤氏进入这一联盟并获得帝位之氏族,然后氏族中获得联盟首领称号的就获得炎帝称号。对于田、明来讲,主要是解决了炎帝即蚩尤的问题。对于本文来讲,则是说明了对火的技术的掌握在远古的普遍性、广泛性、久持性、丰富性。神农氏共有八代头领:魁隗、帝承、帝临、帝明、帝直、帝来、帝衰、帝榆罔,都担受了炎帝职务,皇甫谧《帝王世纪》讲,炎帝神农氏时历“五百三十年之久”。当然,田、明二人所述,也是从已经演进到一定阶段后具有较大地域方国性质的部落联盟上讲的,回到大火星时代,应是炎帝族群更重火,农神族群更重农,以及还有更重其他因素的族群,但无论重火、重农,还是重其他因素,在大火星时代知识体系之中,用火技术和神火观念都占有核心地位。重要的也许是,火的本质就是“火为炎上”(《尚书·洪范》),大火星时代的知识体系和核心精神,使“炎帝”成为大火星时代最有代表的名称,并被广泛接受,所有受时代影响的族群都接受“炎帝”的名称和思想,当大火星时代进入农耕阶段,农的观念进入到大火星的观念之中,并成为其中的亮点,因此,火星即为农星,神火即是神农。

五、从以大火为主到以太阳为主 转型后的艺术观念重组

当大火星的时代被太阳中心取代之后,大火星被太阳体系重组,但神农的独特性和重要性依然存在。当太阳中心被北斗中心取代之后,火的地位被降低并进入重组,而神农地位依然存在。因此,不是炎帝而是神农进入后人向远古回望时进行重组的时代中心。但只要知晓神火即是神农,用火在大火星时代的核心地位就会突显出来。在远古中国的多元一体中,大火星的作用不但体现在炎帝族群以及受火影响的神农族群之中,在两皞族群中也极为明显。两皞,在文献中,最古的是太皞,在《荀子·正论》中与燧人共列,应在大火星时代就存在。《左传·昭公十七年》说“太皞以龙纪”,其族群延续到太阳中心的时代,火星已经变成龙星。少皞在《山海经·西山经》中称为白帝。白,如前所述意为大火星之光明。少皞族群的前期是在大火星时代,《逸周书·尝麦解》中与黄帝蚩尤同时,《国语·楚语》中在颛顼之前。在颛顼时代,大火星由于岁差已经不能按惯例时间出没,出现了《国语·楚语下》讲的“少皞之衰也,九黎乱德”的形势,以至于颛顼必须“绝地天通”进行补救。而少皞族群也出现了与传统思想不合或与时代思想相违的“不才子穷奇”(《左传·文公十八年》)。然而,从《左传·昭公十七年》所讲来看,少皞族群最后成功转型到太阳中心。以鸷鸟的雄姿,重整天文观念,形成以太阳为中心的新型观念体系:

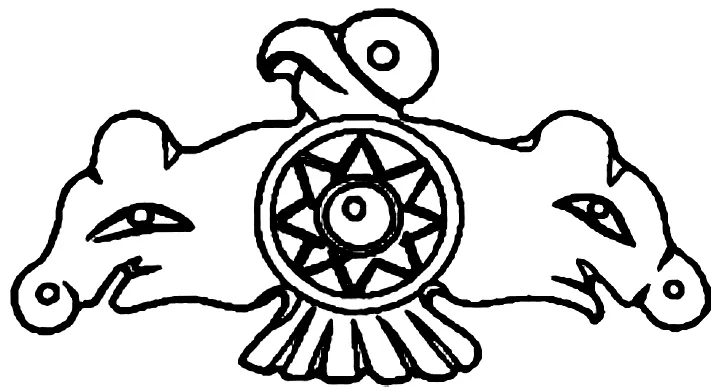

这里,鸟的象征和实指,已经从大火星的“火为雉”转成了太阳鸟,以二分(春分秋分)、二至(夏至冬至)、二立(立春立夏)、二闭(立秋立冬)为基本框架,建立起新的天文运行体系,并且以这一天文体系重建了地上的五司、五工、九扈技术体系,完成了整个文化用火技术体系的转型。由这里再回溯到整个两皞的总貌,从文献的片断中可以看到,两皞经历了从大火星时代到太阳时代的转变,两皞实为两大胞族结构的族群,太皞以龙纪,少皞以鸟纪,鸟以在天上飞为主,龙(蛇)以在地下行为主,为天地互动;太皞在东,少皞在西,呈东西往还。在两大时代的演进中,太皞由大火星到龙星,从大火独耀升华为以火为龙珠的飞龙形象。少皞由大火星中心的火见、运火、流火、火伏,转型到以太阳为中心的二分、二至、二立、二闭。这一远古时代的文化转型,不仅从关节点上可以见出,而且在两皞的名称上有所突显。两皞在大火星时代是“皞”与“皋”,强调的都是大火星的白光。在太阳时代,是“暤”与“昊”,突出的是太阳的金光。在这一时代观念完成之后,后代的人回望悠久的远古时,所有的光都成了太阳的光,所有的与光相连的神兽、神鸟、神帝,都与太阳关联了起来。《春秋元命苞》曰:“火离为凤皇。”强调的是火,而非太阳。《周易·离卦》的“离”即“丽”,也是大火星时代由大火星的扩展而“日月丽乎天,草木丽乎土,重明以丽乎正,乃化成天下”。《鹖冠子·度万》记载:“凤凰者,鹑火之禽,太阳之精也。”开始把火不是与大火星相连,而是转向颛顼主政之时为补救大火星不按时令伏火之后而新关注的南方朱雀七星中的柳星(《尔雅·释天》“柳,鹑火也”),同时引入太阳。《春秋说解词》也透出了火的中心由东方的大火向南方的鹑火的转移,以及向太阳中心的靠拢:“鸡为积阳,南方之象。火,阳精,物炎上。故阳出鸡鸣,以类感也。”最后,太阳占有了火的中心,《尚书大传》《风俗通义》均讲“火,太阳也”。王充《论衡·感日》:“夫日者,火之精也。”在这一新的观念中,炎帝的火德中心也转移到太阳上,《白虎通·五行篇》云:“炎帝者,太阳也。”当火与太阳和鸟的相连得到了突显并在思想转换中形成了新的观念体系,以前的历史都以新观念进行了重写和重读。在远古东西南北的各族群中,应一直是大火星中心、太阳中心、北斗中心三大天文观念并存,只是燧人氏—炎帝—两皞的用火传统与大火星在一定历史时段的现象结合,使大火星中心成为主流,当岁差使大火星出没规律改变之后,大火星的主流地位被太阳中心的主流地位代替。这时,火的影响仍然存在,但不是以大火星为主而是以太阳为中心来组织宇宙的知识体系,以至于对大火星时代存在的太阳与鸟的图像进行了新的组织。在文献上,《山海经·大荒东经》“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌”,《淮南子·精神训》“日中有踆乌”,都会被进行太阳中心的读解。在图像方面,在西北仰韶文化中有鸟负日图,东北赵宝沟文化中有一鸟随日图,在东南河姆渡文化中有双鸟与日图,在安徽凌家滩文化中有三鸟包日图,在西南金沙文化中有四鸟环日图,都被太阳中心的知识体系进行读解,如图1至图5。

图1 仰韶文化:一鸟负日

图2 赵宝沟文化:一鸟随日

图3 河姆渡文化:二鸟包日

图4 金沙文化:四鸟环日

图5 凌家滩文化:三鸟包日

这样,以前在火历时代的以大火星为中心而建立起来的皇、煌、光、大、天、昊、美的知识性关联,全都转到了太阳中心的知识体系上。这里,最主要的是大火星的“光”成为了太阳之“明”。主要与大火星进行互动的巫王之皇,变成了主要与太阳进行互动的巫王之皇。宇宙的运行与太阳的运行紧密关联起来,如图1和图2所呈现的太阳与鸟的关系,每一天的运行由太阳鸟从东到西体现,如图3所示。一年四季的运行,由四只太阳鸟进行着圆周的运动,如图4所示。整个宇宙的运行,太阳大圆的八角光芒带动着鸟/两猪在天地间运行,如图5。这时,火还在,但已经不是主流,炎帝火神只是南方之帝。太阳的知识不仅是对太阳之光的体会,更是由人与太阳互动的“中杆”的立杆测影来进行的。这是在大火星时代,由天上的大火星的火见、运火、流火、火伏和地上人的出火、行火、改火、内火的互动而产生的,以用火技术和因光之美而来的“持火”为中心的“埶”的艺术体系,转变成为以“持木”为中心的“埶”的艺术体系。

在结束大火星时代持火之“埶”之前,最后须讲一下在皇、煌、光、大、天、昊、美这一体系的大火星时代之“艺”所形成的中国之“艺”的特点。

第一,大火星作为宇宙之主,或作为宇宙之主的集中显现,是以火见、运火、流火、火伏的有规律的运行体现出来的,这样,宇宙之神主要体现为一种有规律的运行之道。后来中国理性化之后的形上主体是道,道的甲骨文、金文都是以人之首为代表的人在天道中运行。其远古之源,应为作为神的大火星的运行的主体,中国之“艺”与中国之“道”的关联,所谓“德成于上,艺成于下”(《礼记·乐记》),在大火星时代就有其刍型。

第二,大火星的出现与伏没,只在一年中的一段,只是其出与没的周期正好与猎渔和农耕周期相合,而与人类的生产和生活有了重要的关联,但其出之前和伏之后还有一段。这一段对生产来讲虽不重要,但确为生活的一段,这样宇宙的运行是由两部分构成的,大火星出现时为实,伏没后为虚。这一虚实关系,可以建构起很多思想,比如大火星灭后参星升起,这时大火参成为商心,与参星处于对立而又互补的地位,二者同为宇宙之主高辛氏的两个儿子。此是后来的思想建构,但在大火星时代,其显与隐形成了宇宙的虚实结构。这一结构既是中国古代宇宙观的特征,也是中国艺术的特征。

第三,由于天文岁差,大火星每72年左右在星空背景下有1°的偏斜,也就是说,它初昏东升的时间每70来年要推迟1天,从而到七八百年后,再以之进行历法确定和作为农时标准就有问题了,而且由之而来“四时之生、牺牲之物、玉帛之类、采服之仪、彝器之量、次主之度、屏摄之位、坛场之所、上下之神、氏姓之出”都产生了问题,总之由“天地人神类物”(《国语·周语下》)构成的知识体系出现了问题。但天文有自身的规律,这时,仲春初昏之时,柳星正好处在南中天最显眼的位置,观测大火星的历法和农事功能可以用柳星观测作部分替代,柳星是后来南方朱雀七宿中的第三星宿,因称为鸟星,与心宿成为东方青龙的一部分而称为龙星相同。但在以火为中心的时代,柳星被称为咮或鹑火。《左传襄公九年》云:“古之火正,或食于心,或食于咮。以出内火,是故咮为鹑火,心为大火。”大火星不再按以前的时间见与伏,不能作为农业的标准时间,但还有其他的天文功能和文化上的功能。因此,可以将天文规律与农事运行分开,这样,既保持传统思想的神圣,又保证农事运作的正确,这就是颛顼时代采取的“绝地天通”的政治改革。观天的火正,以天文体系对天文现象进行理论总结,行政的火官,以农事规律为基础调节整个观念体系。在观念体系的调整中,柳星称为咮(为火之红)或鹑火(有火德之鸟),仍在以火为中心的观念体系之中。然而,随着大火星失去农事标准星的地位,宇宙的整体结构和性质开始了转型进程。现在已经知道,是从大火中心转到太阳中心。当太阳中心在远古取得主流地位后,以“持火之埶”为核心观念的艺术体系转变为“持木之埶”,最后定型在“中杆之槷”为主要特点的艺术体系上。然而,在大火星时代,天上的火见、运火、流火、火伏与地上的出火、行火、改火、内火的互动,形成了文献上呈现出来的以用火为中心的皇、煌、光、大、天、昊、美的特色,是中国远古最初的艺术观念体系。这个以用火为中心的艺术体系与整体文化体系内在关联,使中国艺术从一开始就具有虚实—关联—整体型的文化特色。

当然,最初以用火为中心的艺术体系,之后转为以木为中心的“槷”,再转为以华(花)为中心的“蓺”,最后定型为加上了云与华的“藝”上,这是另外几个很大又很复杂多彩的中国艺术观念的演进故事了。