主流还是边缘

——关于具象雕塑教学的思考

2022-08-04尹代波YinDaibo

尹代波 Yin Daibo

1.杨硕,《纷繁》,综合材料,尺寸可变,2022,艺术家本人提供

一、具象雕塑在雕塑系科中的地位如何

“活着还是死去——以这句著名的台词,来描述雕塑这门传统的‘美术’学科在当代艺术中的处境,或许有些耸人听闻,但却是我们不得不面对的现实。”现今,由于原有雕塑概念的消解,雕塑与其他艺术门类相比,因其创新手段的匮乏而失去了固有的中心地位,这就导致了雕塑成为新艺术的旁观者,就如同一位过了气的演员,慢慢地退出电视屏幕。同样,今天的具象雕塑在雕塑系科中的地位又如何呢?也许会有人提出疑问,具象雕塑在系科中的地位是一个问题吗?的确,如果把这一问题放到30年前,一定不是个值得讨论的问题。但当具象雕塑在经历了近40年的当代艺术思潮洗礼以后,获得了多元发展的今天,再来探讨这样一问题是有现实意义的。

近百年前,中国近代雕塑教育的先行者李金发先生在法国学习的是学院派雕塑,也就是写实主义雕塑。待他学成归国后,1928年在杭州创立的杭州国立艺专雕塑系也是完全照搬巴黎国立高等美术学院雕塑系的教学系统,写实是唯一的教学目的。李金发在回忆录中也讲到,在雕塑系上课“只得些雕刻的基本训练”。这就是当时雕塑系教学的基本状况。大量的基础写实训练是雕塑教学的重点,甚至是全部。而后建立的其他艺术院校的雕塑基本按照这样的方式教学。

在笔者统计的中央美术学院雕塑系和浙江美术学院(现中国美术学院)雕塑系1983-1984年的教学计划制表中不难发现,写实雕塑训练依然是两所美术学院雕塑学科的重点。写实的雕塑训练占据了这一学年教学的大多数课时。

事实的确如此,这种状况一直延续到多年以后。写实雕塑在学院的雕塑系科教学中占有压倒性优势,写实雕塑在雕塑学科中的地位从来都不会受到质疑,在人们的原有观念中,写实雕塑具有天然合法的地位,写实雕塑几乎可以等同于雕塑系科的全部教学。

今天这样的局面骤然变化,具象雕塑在雕塑学科中的地位变得颤颤巍巍。在具象雕塑转型后,雕塑家们几乎尝试了所有可能的雕塑自身语言来创作作品,在这样的情况下,如要再进行探索就变得困难重重,后来的具象雕塑家们不得不向别的艺术门类寻求帮助,来找到具象雕塑在当代发展的可能。这样一来,所有的结果就反作用于整个雕塑学科,使得雕塑学科开始接纳其他的艺术门类:如装置艺术、影像艺术、公共艺术、新媒体艺术等。下面笔者以中央美术学院、中国美术学院、四川美术学院的雕塑系的工作室设置为例来探讨这一现象。

中央美术学院雕塑系工作室设置:

第一工作室、第二工作室为写实方向;第三工作室、第四工作室为材料与观念方向;第五工作室为公共艺术方向;第六工作室为中国传统造型方向。

中国美术学院雕塑系工作室设置:

第一工作室为具象雕塑方向;第二工作室为跨界雕塑方向;第三工作室为木、石、火、金雕塑方向;第四工作室为东方性雕塑方向;纤维艺术又分为纤维造型艺术和纤维与空间两个方向。

四川美术学院雕塑系工作室设置:

第一工作室为跨媒介工作室;第二工作室为具象工作室;第三工作室为景观工作室;第四工作室为器物工作室。

从以上美术学院雕塑系现行的工作室设置来看,一个非常显著的特征已经出现,那就是具象雕塑在雕塑系所占的比重大大缩减,也就是说,具象雕塑在今天已经不是雕塑学科的唯一。在中央美术学院的雕塑系中,具象雕塑只占到了三分之一。在中国美术学院雕塑系中,具象雕塑所占比例更少,仅为七分之一。在四川美术学院雕塑系中,具象雕塑仅为四分之一。这样的变化是前人不可想象的。在当代具象雕塑转型前,甚至包括转型期间,具象雕塑在雕塑学科中的位置都是不可撼动的。但是当代具象雕塑在20世纪90年代完成了自身的转型后,具象雕塑在题材内容、形式语言、表现手法、材料运用等方面的发展路径已经变得越发艰难。具象雕塑需要发展,寻求与别的美术门类的借鉴和融合变得越来越紧迫。虽然这样的方式让具象雕塑在今天依然可以在当代雕塑中占有一席之地,可以有自己的发展方法和路径,但同样也使得具象雕塑在雕塑系科中的地位变得边缘。景观、器物、跨媒介、纤维艺术、公共艺术等这些新兴的艺术方向成为雕塑系科中的重要组成部分,并且这样的趋势变得越来越强。所以当笔者分别在中国美术学院和四川美术学院任教以后,在长期的实践教学中遇到疑惑后,就不得不提出这样的问题。

表7-1 中央美术学院雕塑系1983-1984教学计划表

表7-2 浙江美术学院雕塑系1983-1984教学计划表

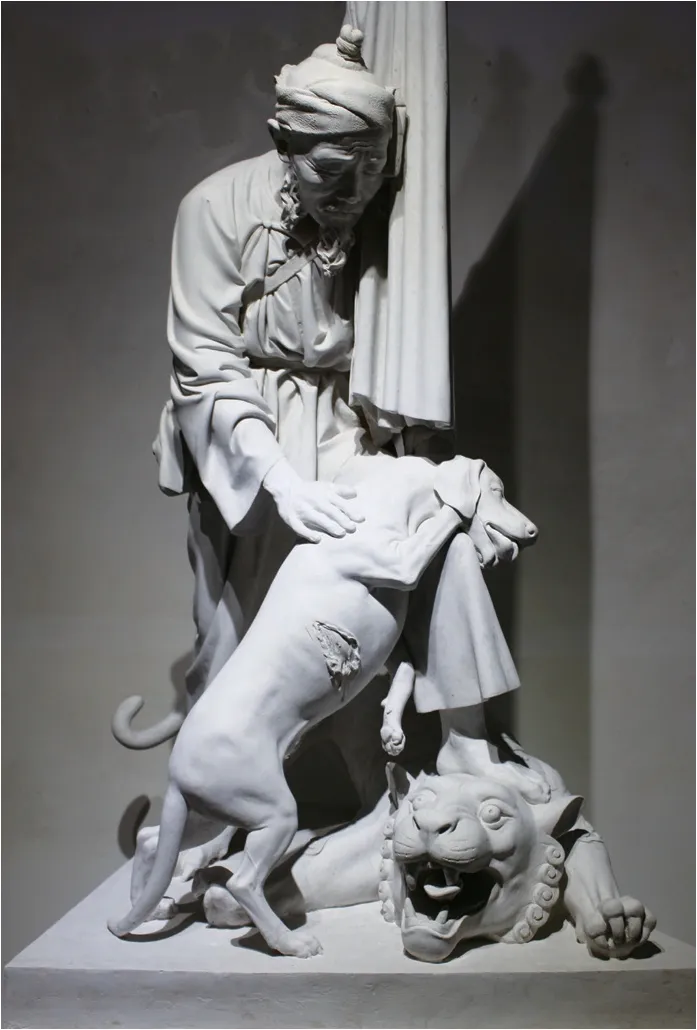

2.张文先,《转世之吻》,玻璃钢,145×110×320cm,2019,艺术家本人提供

3 展望,《应形1#》,石,高310cm ,2017,艺术家本人提供

二、是否坚持具象雕塑教学

毋庸置疑,今天的当代具象雕塑在学院雕塑系科中的位置已经动摇,另一个更为直接的问题是我们在雕塑教学中是否还坚持具象雕塑方向?当代雕塑的多元发展使具象雕塑变得危机重重,具象雕塑语言在视觉语言上缺乏创新的缺点被无情地暴露出来,就具象雕塑而言,除了仅有的一点技巧以外,好像没有别的什么。“具象雕塑”竟成了保守落后的代名词。这就好像一百年前,在巴黎“学院”成为保守和落后的代名词一样。

从20世纪初叶,西方雕塑被留学雕塑家引入国内之时,写实就是唯一的标准。国内的雕塑教学一直沿用固有的雕塑观念和塑造手法,就算中途遇到短暂的波折,但大的方向却从未改变。当具象雕塑发展到今天,学院雕塑内部已经发生了分歧:

一部分雕塑家认为应该坚持具象雕塑。正如朱尚熹先生所言:“具象雕塑语言问题就是雕塑领域的基础学科,它对雕塑的影响就像数字之于数学。在雕塑领域也一样,我们如果没有一帮人在默默地对雕塑语言进行多方位的潜心试验和研究,我国的雕塑发展是令人担忧的。”

另一部分具象雕塑家开始大胆变革和跨界融合,开始把新媒体艺术中的声、光、电等新技术引入具象雕塑中,组合成雕塑与其相结合的艺术作品。对于这样的作品,我们很难再以雕塑为其归类。一些雕塑家的作品更倾向于装置,雕塑家们开始将具象雕塑与装置进行恰当结合,具象雕塑的边界开始变得模糊起来。在今天的当代艺术展览上,我们已经很难找到纯具象雕塑的作品了,甚至连这一传统“美术”门类都不再愿意被提起。同样,今天我们已经很难在艺术从业人员中划分哪些人是“雕塑家”了,即便以前一直从事雕塑创作的人员都更愿意被称为“艺术家”,而不再以“雕塑家”自居。

在笔者看来,虽然具象雕塑在当代艺术中已经不是主流,并且具象雕塑退至边缘,国内各大美术学院雕塑系科以具象雕塑为主的教学体系也一再面临挑战,但坚持具象雕塑教学依然很有必要。笔者一直认为具象雕塑是学院安身立命的基础,这是经过近百年实践沉淀下来的结果。在当代艺术如此盛行的西方,依然有不少美术学院坚持以具象雕塑教学为主。笔者访问过的威尼斯美术学院和佛罗伦萨美术学院就是如此。按理说威尼斯双年展应该对同一城市的美术学院形成巨大影响,但是笔者进入他们的课堂时并没有这种强烈的感受。雕塑专业的学生还是在严谨地学习动物和人物的解剖,学习文艺复兴的大师们留下来的经典作品。他们对于具象雕塑的严谨相较于国内的美术学院有过之而无不及。

如果美术学院雕塑学科完全放弃了具象雕塑教学,就等于拆除了一幢历时近百年修建的大楼地基,这幢大楼一定会倒塌并不复存在,当然美术学院雕塑系科也就没有必要设立了。就今天的学院雕塑系科的现状而言,不管找什么借口,或不找任何借口,我们都应该在教学中坚守具象这块阵地。但具象雕塑该如何坚守?是否坚持具象就是坚持原有的长久形成的审美,并以此作为唯一标准?这是一个值得思考的问题。

(一)对业已形成的具象雕塑语言重新利用

具象雕塑教学不可回避原有传统基础训练,具象雕塑的基本研究对象是人,通过人来引入对雕塑体积、空间、形体以及尺度等的理解,这是长久形成的一套有效法则。但是当我们面对今天的教学时,无论是教师还是学生对雕塑的体积、空间、形体以及尺度上的理解是否一成不变呢?这显然不是的。就像我们对真实的理解也不是一成不变的,前人看到宋代的绘画时就已经觉得极为真实了,觉得宋代绘画中的形象的真实已经是到了无以复加。但今天我们看到大幅彩色喷绘的人物时也会质疑其真实性,因为我们知道照片可以通过后期的修改。所以当今天的教学再讲到具象雕塑的语言时,显然与先前的理解是不同的。例如,雕塑家彭汉钦所言“在图像已成为新的雕塑语言的当下,传统具象雕塑的观念表达与当代语境的探讨显得尤为重要。”因此,如何将传统雕塑语言进行创造性转化,并联系到当下视觉观看方式是需要思考的重点。

另外,雕塑的体积是可以根据需要改变,空间可以压缩,形体不必完整,尺度可以突破常规,只要是在具象雕塑范围内,这些具象雕塑的语言都可以被随意地利用来获得新的意想不到的效果,从而使具象雕塑在教学中获得新的生命力。

(二)具象形象的重新拓展

具象雕塑发展到今天,其传统意义上的形象几乎穷尽,对具象形象的拓展是很有必要的。在前文中已经提到,人和物都是具象雕塑的主要表现对象,这几乎概括了雕塑家能想到的所有形象,但如果我们深入研究,还是可以对其进行扩展的。从展望2017年个展“镜像”展出的一些作品中可以发现端倪。在《应形1#》中,我们看到的作品是十分具象的,但是很难明确说出具体是什么形象。笔者采访展望时,他告诉笔者,这些形象都是他自己的人体,只是所有的人体图像都经过了不规则的镜面不锈钢假山石反射后而成像。在制作时,展望严格按照传统写实泥塑的方式对自己的镜像进行如实地塑造,作品是泥塑塑造的结果。2017年,隋建国在“肉身成道”的个人展览中展出了一系列的《手迹3》作品。作品运用3D打印技术对随意捏造的泥块放大。这样类型的作品是非常具象的,但又不能归到物或者人的形象。这就提示我们,今天,具象雕塑表现的物象不一定是可以辨识的,具象形象可以获得另外的解释和定义,这就在一定程度上拓宽了形象的边界。就这样的创作方法论而言,评论家孙振华在谈到“雕塑的六个关键话语”时,其中认为“把自己作为方法……以个人的角度,从微观的具体环境出发,去发现问题”。因此,展望、隋建国两位雕塑家从“个人身体”的角度去考量雕塑的形式是值的参考的一个方向。

(三)具象雕塑对新资源的利用

当代具象雕塑的局限性在与其他艺术门类进行对比时显得更为明显:相对于装置艺术,雕塑缺乏现场的互动性,以及身临其境的参与感;相对于新媒体艺术,雕塑又缺乏讲述的能力和现代多媒体技术带来的全新的视觉冲击力,以及强烈的带入感和互动性;相对于影像艺术,雕塑缺乏把当代生活经验和符号进行直接转述的功能和传播上的优势。然而,当我们转换角度,再来重新审视具象雕塑的这些不足时,为何不使其与以上的艺术门类相结合来打破雕塑的边界。正如雕塑家焦兴涛把雕塑的核心归纳为“身体、材料、空间、时间,而古典雕塑恰恰也是在这四个要素里面去完成一个连续观看带来的“崇高感”体验”。因此,通过3D打印、虚拟空间等新技术的介入,实际上也是站在雕塑本质上去思考时间、空间、身体、物质这些基本要素如何表达雕塑的当下视觉体验。因此,当代具象雕塑语言与新的观念和艺术门类形式发生碰撞,并打开具象雕塑的边界时,这也许就是当代具象雕塑获得的新的发展方向。

结语

雕塑系科在中国的艺术院校中有近百年的历史。在近百年的发展中,受到多种艺术思潮的洗礼,所以对原有教学有新的质疑也是事物发展的必然规律。今天的具象雕塑在雕塑系科中的占比有所下降也是情理之中。在艺术院校扩招以来,培养艺术家已经不是教学的唯一目的,培养有就业技能的本科生、能为今天的城市更新和乡村振兴服务的艺术工作者也是本科教育的重点。笔者认为坚持具象雕塑教学是非常有必要的,这是雕塑系科的基础。但我们也必须进行教学改革来应对具象雕塑内涵和外延的拓展,找到适合学院雕塑系科发展的必由之路。无论今天是主流还是边缘,我们有理由相信,具象雕塑作为一个艺术方向自有其存在和发展的理由和价值,它蕴含的各种潜在可能性并不会因为其现状的窘迫而丧失。

注释

[1]焦兴涛:《“边缘”的雕塑和雕塑的“边缘”——遭遇“双年展”》,《雕塑》,2001年第4期,第24-26页。

[2]陈厚诚:《李金发回忆录》,上海:东方出版中心,1998年,第76页。

[3]朱尚熹:《失语的中国当代雕塑》,《雕塑》,2014年第4期,第36-39页。

[4]彭汉钦:《“聚”象》,《当代美术家》,2019年第2期,第55页。

[5]孙振华:《雕塑的六个话语》,《当代美术家》,2021年第1期,第55页。

[6]焦兴涛:《破壁——科技与跨媒介雕塑的可能》,《当代美术家》,2018年第1期,第15页。