黄色肉芽肿性胆囊炎的影像表现分析

2022-08-04谷瓅邵雪唐雨王猛沙明金

谷瓅,邵雪,唐雨,王猛,沙明金

(1.松原吉林油田医院 磁共振科,吉林 松原 138000;2.松原吉林油田医院 老年病科,吉林 松原 138000)

黄色肉芽肿性胆囊炎是一种胆囊慢性炎性病变,有研究显示,该病的发生可能与胆囊结石、胆囊炎性等因素长期刺激相关,部分观点认为与代谢紊乱有关。黄色肉芽肿性胆囊炎常发生于中老年人,发病率较低,患者常出现右上腹疼痛、发热、黄疸等症状,临床表现无特异性,诊断困难,临床体征与胆囊癌及慢性胆囊炎难以鉴别,术前常常误诊,黄色肉芽肿性胆囊炎需要外科手术切除治疗,胆囊癌与黄色肉芽肿性胆囊炎手术方式不同,因此定性诊断很重要。影像学检查的应用有助于术前定性诊断,具有良好的诊断效果与价值。本文回顾分析经过手术证实12例黄色肉芽肿性胆囊炎的影像表现,探讨CT增强扫描及MRI增强扫描影像表现的特点,旨在分析病变形态、密度及信号特点、增强扫描强化方式,加深对黄色肉芽肿性胆囊炎的认识,提高临床诊断该病的准确率。

1 资料与方法

1.1 一般资料

整理松原吉林油田医院2012年1月至2020年6月行CT及MRI检查12例患者,其中男4例,女8例,年龄45~76岁,平均年龄(61.06±8.54)岁,病程1~4年。12例病例临床表现均为上腹疼痛不适,4例出现发热,3例黄疸。12例患者均行CT增强扫描及MRI增强扫描检查,患者均进行手术治疗,具有术后病理结果。本研究已通过伦理委员会批准通过。

1.2 检查方法、影像检查仪器与扫描参数

CT扫描使用西门子炫速双源CT,检查前4~6 h禁食,检查开始前口服500~1 000 mL清水充盈胃肠道,扫描采用仰卧位,先进行常规平扫,管电压120 kV,矩阵 512×512,层厚 5 mm,层间距5 mm,螺距1.25,扫描范围从膈顶至双肾下极水平,CT增强扫描采用双筒高压注射器以3.5 mL/s的流率在肘前静脉团注注入非离子对比剂碘海醇100 mL,后以相同速率注入生理盐水,于25 s、60 s、150 s进行动脉期、门脉期及延迟期检查。

MRI扫描使用美国GE公司Signa HDx 3.0T MR扫描仪,八通道相控阵体部专业线圈扫描。检查前4~6 h禁食,扫描范围为上腹部,患者采用仰卧位,脚先进,先行腹部平扫,行轴位T2WI脂肪抑制序列、T1WI序列、DWI序列、冠状位T2WI序列检查。扫描参数:T2WI采用呼吸触发脂肪抑制快速自旋回 波 序 列,TR 11 429 ms,TE 105 ms,层 厚6 mm,层间距1 mm,矩阵 320×224,激励次数4,扫描野38 cm;T1WI使用屏气相扰梯度回波序列,正相位TR 250 ms、TE 3.4 ms, 反 相 位180 ms TE 2.3,层厚6 mm,层间距1 mm, 矩阵 288×192,激励次数0.5,扫描野38 cm;DWI序列,B值:800 s/mm,TR 7 500 ms,TE 65 ms,层 厚6 mm,层 间 距1 mm,矩阵128×128,激励次数2,扫描野38 cm;T2WI序列 cor,TR 1 826 ms,TE 68 ms,层 厚7 mm,层 间 距1 mm,矩阵288×256,激励次数0.56,扫描野38 cm。然后进行多期动态增强扫描,增强扫描静脉注射造影剂钆喷酸葡胺注射液,流速2 mL/s,剂量0.1 mmol/kg,造影剂注射结束后以相同的速率注入20 mL生理盐水,分别于20 s、55 s、3~5 min行动脉期、门脉期、延迟期扫描,增强扫描使用3D LAVA序列进行多期检查,TR 4.1 ms,TE 1.9 ms,扫描野40 cm,层厚4.4 mm,层间重叠2.2 mm,矩阵272×160。

CT及MRI图像传送到工作站,采用最大密度投影、多平面重组等技术进行后处理,由三名经验丰富医师共同阅片,对图像进行分析,并在相互讨论的基础上进行诊断,讨论内容包括病灶形态、密度及信号特点,增强扫描强化方式等,取得一致意见。

2 结 果

2.1 部分影像表现

男,76岁,CT增强扫描显示胆囊壁弥漫型增厚,胆囊腔变小,胆囊壁内见小结节,呈低密度,增强扫描未见强化,胆囊结石呈高密度。见图1。

图1 CT增强扫描

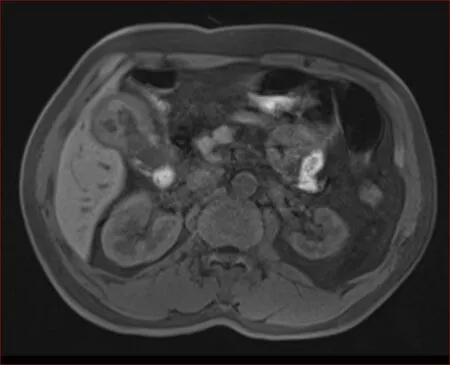

MRI成像显示胆囊壁均匀增厚,T2WI呈稍高信号,T1WI呈等信号,增强扫描可见强化,胆囊黏膜线连续明显强化,胆囊壁内见小结节,T2WI呈稍高信号,T1WI呈低信号,增强扫描未见明显强化,胆囊内见结石,T2WI呈低信号。见图2、图3、图4。

图2 MRl T2脂肪抑制序列

图3 MRl动态增强扫描LAVA预扫描序列

图4 MRl LAVA延迟期序列

女,65岁,胆囊壁增厚,胆囊壁示“夹心饼干征”,胆囊浆膜、黏膜层增强扫描明显强化,肌层增强扫描相对弱强化,呈低信号;胆囊颈部见结节状低信号胆囊结石;临近胆囊的肝脏组织见一过性片状强化,边界不清(异常灌注)。见图5。患者CT及MRI影像影像表现结果见表1。

图5 MRl LAVA增强扫描

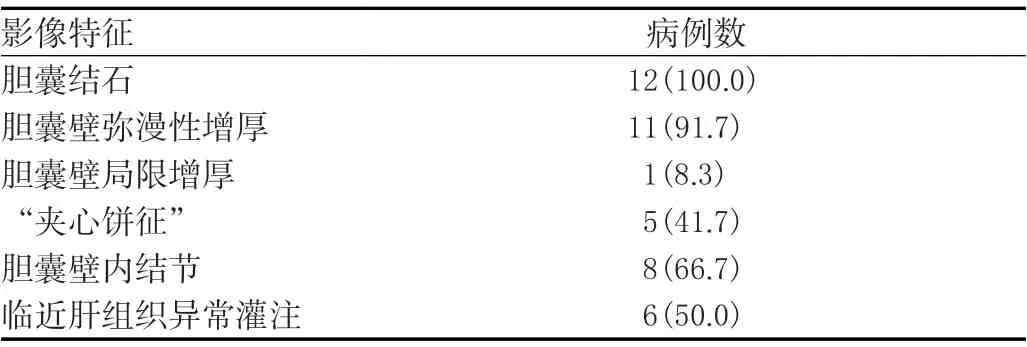

表1 影像表现[n(%)]

2.2 CT表现

胆囊体积增大,胆囊壁增厚12例,其中弥漫性增厚11例,局限增厚1例;12例均伴有胆囊结石,结石呈高密度;8例增厚胆囊壁内见稍低密度小结节影,增强扫描无强化,粘膜线呈稍高密度影,连续性存在;5例出现“夹心饼干征”,表现为胆囊壁黏膜层和浆膜层强化,中间肌层增强扫描相对弱强化,呈低密度。

2.3 MRl表现

胆囊体积增大,胆囊壁均增厚,其中弥漫性增厚11例,局限增厚1例,增厚胆囊壁呈略长T2等T1信号;12例均伴有胆囊结石,其中3例伴胆囊管结石,结石呈低信号;5例出现“夹心饼干征”,表现为胆囊壁黏膜层和浆膜层强化,肌层强化较弱;8例增厚胆囊壁内可见结节状T1WI等或稍低信号,T2WI呈稍高及高信号,增强扫描强化不明显;6例胆囊周围肝实质增强扫描出现异常灌注,动脉期呈片状强化,边界不清,门脉期及延迟期与周边肝实质界限不清。

2.4 病理结果

所有病例均经手术病理证实,病理是胆囊体积增大,壁增厚,纤维组织增生,黏膜急慢性炎症伴部分黏膜脱落,胆囊壁见大量泡沫样组织细胞、淋巴细胞及浆细胞浸润,部分可就见多核巨细胞反应及胆固醇结晶形成,均伴胆囊结石。

3 讨 论

黄色肉芽肿性胆囊炎好发于中老年人。出现右上腹疼痛、发热、黄疸等体征,临床无特异性表现,胆道结石及胆囊炎性改变是该病发生的常见病因,特征性表现是增厚的胆囊壁内形成黄色斑块或蜡样性质的炎性肉芽肿结构,内有富含脂质的泡沫样细胞、成纤维细胞和炎性反应细胞。胆囊黏膜上皮由高柱状上皮细胞构成,黏膜上有许多皱襞,皱襞间有黏膜上皮深入肌层,形成许多窦状凹陷,名为罗—阿氏窦。胆囊结石、慢性胆囊炎等因素造成胆囊壁黏膜溃疡,局部微小囊肿形成,胆囊腔内压力升高,胆汁及黏蛋白沿着破裂的罗—阿氏窦或黏膜溃疡病灶不断渗入胆囊壁,诱发巨噬细胞聚集,并吞噬胆汁中的胆固醇及磷脂,形成富含脂质的泡沫样组织细胞,导致慢性炎症,纤维组织增生,淋巴细胞、浆细胞,中心粒细胞浸润,逐渐形成肉芽肿性炎性反应,形成胆囊壁局限或弥漫性增厚,炎症扩散,严重时胆囊与周围肝组织、十二指肠、横结肠粘连,长期、反复发作的炎症导致胆囊坏疽及穿孔,累及临近肝实质,虽为良性病变,却有侵袭性,应该积极采取手术治疗。

CT及MRI影像表现基本一致,12例黄色肉芽肿性胆囊炎患者在CT和MRI上均表现为胆囊壁的增厚,增厚分弥漫型和局限性,本文弥漫增厚型11例,局限性增厚1例,弥漫型多见,与文献报道相符,胆囊腔减小,胆囊壁黏膜线内移,大多完整,胆囊壁内黄色肉芽肿内泡沫细胞增多伴纤维组织增生,影像上表现为增厚胆囊壁内多发小结节,CT显示为稍低密度影,MRI显示为T1WI等或稍低信号,T2W1呈稍高及高信号,增强扫描强化不明显,形态不规则,本研究有8例患者出现此征象。

胆囊由黏膜层、肌层、浆膜层构成,正常显示胆囊壁为一层,影像不能显示分层,在炎症发生时,胆囊黏膜层面血供丰富,充血增厚,黏膜增强明显强化,肌层结构疏松,是水肿积液层,含有黄色肉芽肿及周边的纤维组织增生、淋巴细胞及浆细胞浸润,增强扫描相对弱强化,浆膜层面有少许血管,可以强化,胆囊壁黏膜层和浆膜层强化,中间肌层增强扫描低信号形成了“夹心饼干征”,本研究有5例可观察到此征象。本研究12例患者均伴有胆囊结石,CT呈高密度,MRI呈低信号,与文献报道相仿,部分结石嵌顿到胆囊管,可致胆囊体积增大,胆囊结石可能是发病原因,结石造成梗阻引起胆囊内压力增大,胆汁通过溃疡面进入胆囊壁,引起一系列的炎症改变。本研究大多出现了肝脏增强扫描的异常灌注,动脉期大片状一过性强化,边界不清,门脉期及延迟期与周边肝实质界限不清,考虑为胆囊炎性改变累及邻近肝脏引起肝实质充血,肝动脉血流量、流速加大,引起肝实质增强扫描动脉期一过性强化。部分胆囊壁炎症累及到周围的肝脏,引起炎症反应,肝细胞炎性浸润,影像上表现为与周围肝实质界限不清。

该病需要与胆囊癌进行鉴别,胆囊癌恶性程度高,预后差,手术方式复杂,需要胆囊切除及淋巴结清扫。胆囊癌体征不典型,常见右上腹疼痛,黄疸,部分可触及包块,体重减轻,发展迅速,易出现转移,可伴胆囊炎及胆囊结石,临床确诊需要依赖病理。影像表现为大多胆囊壁局限性或广泛性不规则增厚伴结节状隆起,粘膜线不完整,被破坏,可形成肿块,增强扫描明显强化,胆囊腔减小部分消失,临近组织受侵,直接侵犯肝实质,腹膜后淋巴结转移,直接侵犯胆总管可造成肝内胆管扩张,可出现肝内转移灶。黄色肉芽肿性胆囊炎影像表现为多见胆囊壁的弥漫型增厚,粘膜线相对完整,胆囊壁内低密度影,增强扫描强化不明显;“夹心饼干征”表现为胆囊浆膜、黏膜层增强扫描明显强化,肌层增强扫描相对弱强化,同时具有炎性肉芽肿结构,为特征性表现;累及肝脏粘连为炎性改变,肝胆界限较清,出现增强早期一过性异常灌注。黄色肉芽肿性胆囊炎需要手术治疗,进行胆囊切除,如累及临近肝脏不易剥离时用电刀使残存胆囊壁失活;胆囊癌侵犯肝脏为肿块直接浸润,肝胆界限不清,手术时需要扩大切除肝脏肿块,手术方法不同,术前确诊困难,部分依赖术中快速病理,确定手术方式,术前正确诊断尤为重要。

慢性胆囊炎的临床表现与黄色肉芽肿性胆囊相似,需要鉴别诊断。慢性胆囊炎是常见胆囊慢性炎症性病变,多由细菌感染引起,也与结石、胆道梗阻引起的慢性炎症有关,出现右上腹疼痛、黄疸、发热、腹胀等症状,慢性胆囊炎可急性发作,需要临床干预治疗。慢性胆囊炎影像CT或MRI常见胆囊壁的弥漫性增厚,粘膜线完整,增强扫描呈均匀强化,含胆结石,胆囊萎缩,胆囊体积常缩小,胆囊壁内无小结节。

同时还需要跟胆囊腺肌症进行鉴别,胆囊腺肌症是以胆囊黏膜和肌层增生为主的良性胆囊增生性疾病,一般病程缓慢,发病原因不明。胆囊黏膜和肌层过度增生,深入肌层,部分可达浆膜层,罗—阿氏窦数目增多扩大呈囊状,窦口与胆囊腔相通,形成壁间憩室。影像表现为胆囊缩小,壁增厚,呈弥漫性或局限性,局限性增厚多位于胆囊底部,增强扫描增厚的胆囊壁明显强化,胆囊壁多个壁间憩室,为罗—阿氏窦增多,不强化,呈囊状、串珠样低密度,与胆囊腔相通。

黄色肉芽肿性胆囊炎的诊断主要依靠影像检查,正确的诊断有助于临床诊治方案的制定,具有十分重要的临床意义。CT和MRI增强检查对胆囊疾病是常用的检查方法,CT是一种常规检查手段,扫描速度较快,有很高的密度分辨率,广泛应用于临床,增强扫描可以清楚显示胆囊壁形态、密度、强化程度及周围组织情况,但存在一定的放射性。MRI有很好软组织分辨率,多方位,多种序列检查,能够清楚显示胆囊大小、形状、强化方式,但与CT检查相比较,检查时间长,费用高。本研究显示CT及MRI影像表现相似,MRI优势在于显示胆囊周边肝脏炎性改变更为敏感,显示肝脏一过性强化。CT与MRI有各自优缺点,可以根据临床需求,选择合适的影像学检查方法。

综上所述,影像检查具有良好软组织分辨率,能够显示胆囊壁增厚,胆囊结石,同时显示累及到周围的肝脏,影像上表现为与周围肝实质界限不清,出现了肝脏增强扫描的异常灌注。影像表现可以发现胆囊壁黏膜完整,部分出现“夹心饼干征”,胆囊壁内可见小结节,具有一定特征性,能够清楚显示胆囊形态特征、强化程度、黏膜改变,影像检查可提高诊断准确率,术前的准确诊断有助于外科医生选择合适的手术方式,结合相关影像学检查,多能做出正确诊断,对临床治疗具有一定指导意义。