双眼外直肌倾斜后徙术治疗集合不足型间歇性外斜视的疗效

2022-08-04赵梦瑶

赵梦瑶

(周口市中心医院 眼科,河南 周口 466000)

间歇性外斜视作为一种眼科疾病,其发病率大约在1%左右,且亚洲人群的患病率明显更高,若治疗不及时则会影响患者双眼视功能,更会使其形象受到影响。而在所有间歇性外斜视类型中集合不足型最为常见,该类型患者通常存在近斜视角度大于远斜视角度15PD,调节性集合与调节比值(AC/A)明显低于正常水平,同时也因患者远近斜视角的差异,导致手术设计难度较大,影响患者术后正位率和双眼视功能恢复。因此,针对集合不足型间歇性外斜视患者选择何种手术方式治疗成为眼科医师考量关注的重点。目前,临床用于间歇性外斜视患者的手术方式包括外直肌后徙术、内直肌缩短术、外直肌后徙术联合内直肌缩短术等,各种手术形式的治疗效果始终存在争议。但有学者认为,外直肌解剖结构的不正常限制了正常的辐辏,利用外直肌后徙术的方式可以有效改善患者的症状。同时也有相关研究表明,外直肌倾斜后徙术更利于减弱外直肌下部的肌纤维,削弱患者的外斜视程度,手术治疗的成功率更高。现本研究为验证二者之间孰优孰劣,选取周口市中心医院收治的90例集合不足型间歇性斜视患者进行分组研究,观察两种手术方式的疗效差异。

1 资料与方法

1.1 两组一般资料比较

选取2019年1月至2021年1月本院收治的集合不足型间歇性斜视患者为研究对象。纳入研究对象90例,采用均等单盲法分为对照组(N=45)和研究组(N=45),两组一般资料比较,差异无统计学意义(>0.05),有分组比较价值。见表1。本研究已经本院伦理委员会审批通过。

表1 两组一般资料比较[n(%),± s ]

纳入标准:(1)均符合第9版《眼科学》诊断标准;(2)双眼矫正视力≥0.8,无屈光参差;(3)符合集合不足型诊断标准,术前近斜视度>远斜视度15PD;(4)均对治疗方式知情同意。

排除标准:(1)合并白内障、青光眼等其他影响视力的眼科疾病;(2)存在A-V综合征、分离性垂直斜视等其他斜视类型;(3)合并眼球震颤或运动异常者;(4)合并全身性疾病者;(5)临床资料不完整。

1.2 方法

1.2.1 术前检查

所有患者术前均详细询问病史,依次进行裸眼视力、矫正视力、眼压、眼前节、屈光介质和眼底检查,排除患者器质性病变的风险。同时给予患者睫状肌麻痹影验光检查,不足12岁患者采用1%阿托品凝胶;12岁及以上患者采用0.5%复方托吡卡胺滴眼液;对于存在屈光不正的患者先佩戴3个月的眼镜进行矫正,3个月后再行手术治疗。另外给予患者单眼或双眼眼球运动检查,排除麻痹肌斜视和限制肌斜视,了解患者的眼外肌功能。除此以外,利用同视机检查患者的视、融合范围和远立体视;采用Timus立体视检查图检查患者近立体视情况(≤60 s弧记为正常,>60 s弧记为异常);斜视度的测定则在遮盖单眼1 h后,戴镜屈光矫正的情况下利用三棱镜交替遮盖法测定近处(33 cm)和远处(6 m)的斜视度,以测量第一眼位、向上25°和向下25°的斜视度,排除A-V综合征,以测定左右侧方15°注视的斜视度,了解患者侧方注视情况,其中内斜以“+”表示,外斜以“-”表示。所有患者的检查均由同一名检查者完成。

1.2.2 手术方式

所有患者均采用全身麻醉,手术在显微镜的直视下进行,先开眼睑,利用颞下方穹隆部结膜切口分离患者下斜肌和巩膜之间的关系,勾出外直肌后分离肌肉与筋膜,剪断节制韧带,在肌附着点处采用6-0可吸收缝线,以双套环形式结扎并离断肌止端,将眼球向鼻上方牵引,于直视下钩出下斜肌。在此基础上对照组按照远近斜视角平均值设计手术量。而研究组则按照视远斜视度设计外直肌止端上极的后徙量,按照视近斜视度设计外直肌止端下极的后徙量,双眼下极和上极后徙总量的差值为倾斜后徙量,每条肌肉倾斜量不超过3 mm,以防肌肉损伤。两组手术均由同一名医生操作。

1.3 观察指标

(1)于患者术后1年采用角膜荧光法评价其眼位情况,以完全正位、隐斜和斜视≤±8代表正位,以斜视度≥+8代表过矫,以斜视度<-8代表欠矫,比较两组差异。(2)分别于手术前和手术后1年测定患者看近斜视度、看远斜视度及看近—看远斜视度差值,比较两组间的差异。(3)分别于术前和术后1年采用Bagolini线状镜检查患者的双眼视功能,Ⅰ级表示同时视、Ⅱ级表示融合、Ⅲ级表示远立体视,比较两组间的差异。(4)分别于手术前和术后1年后在自然光线下,采用Titmus立体视图检测患者的近立体视功能,以≤60″表示正常,>60″为异常,比较两组间的差异。

1.4 统计学方法

2 结 果

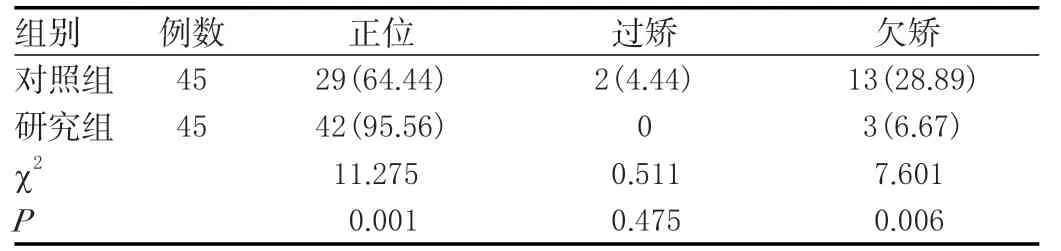

2.1 两组术后1年眼位情况比较

研究组正位率(95.56%)高于对照组(64.44%),欠矫率(6.67%)低于对照组(28.89%),差异有统计学意义(<0.05),但两组过矫率比较,差异无统计学意义(>0.05)。见表2。

表2 两组术后1年眼位情况比较[n(%)]

2.2 两组手术前后斜视度的变化比较

两组手术前看近斜视度、看远斜视度及看近-看远斜视度差值比较,差异无统计学意义(>0.05);术后1年,两组看近斜视度、看远斜视度及看近—看远斜视度差值均低于本组手术前,差异有统计学意义(<0.05),且研究组术后1年的看近斜视度、看远斜视度及看近—看远斜视度差值均低于对照组,差异有统计学意义(<0.05)。见表3。

表3 两组手术前后斜视度的变化比较(± s )单位:Δ

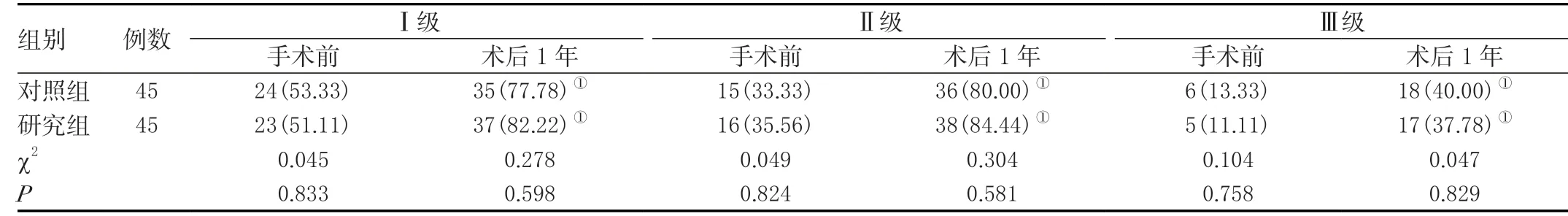

2.3 两组双眼视功能比较

两组手术前双眼视功能比较,差异无统计学意义(>0.05);术后1年,两组双眼视功能较手术前相比有明显改善,差异有统计学意义(<0.05),但两组术后1年双眼视功能比较,差异无统计学意义(>0.05)。见表4。

表4 两组双眼视功能比较[n(%)]

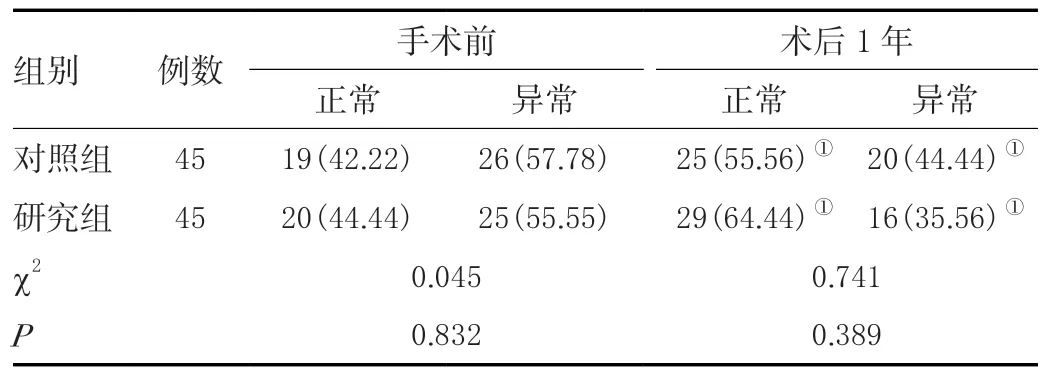

2.4 两组近立体视功能比较

手术前两组近立体视功能正常和异常情况占比比较,差异无统计学意义(>0.05);术后1年,两组近立体视功能占比高于本组手术前,异常占比低于本组手术前,差异有统计学意义(<0.05),但两组术后1年正常和异常情况对比,差异无统计学意义(>0.05)。见表5。

表5 两组近立体视功能比较[n(%)]

3 讨 论

间歇性斜视是一种常见的斜视类型,其中近20%为集合不足型间歇性外斜视,此类型患者通常表现为畏光,同时伴有不同程度的眼疲劳、阅读困难及视物变小等症状,并且随着时间的推移,双眼的融合功能会逐渐衰退,引发一系列视觉和知觉紊乱,破坏双眼单视。目前,手术是该类疾病最主要的治疗方式,常见的手术类型包括外直径后徙术、内直肌缩短术及两者联合治疗等形式,其中外直肌后徙术还可分为单纯外直肌后徙术和外直肌倾斜后徙术两种。有研究认为,单纯外直肌后徙术虽然可以有效改善患者的远近角度差,但后其回退现象明显;而外直肌倾斜后徙术则可以有效减少生理性眼位向外偏斜,帮助患者恢复双眼融合功能,有效纠正其自身的眼位,故而宜作为临床治疗的首选。但也有研究认为,该手术方式容易引发欠矫的情况,在纠正看近斜视度方面效果并不理想,临床疗效始终存疑。

经本研究发现,研究组正位率(95.56%)高于对照组(64.44%),欠矫率(6.67%)低于对照组(28.89%),差异有统计学意义(<0.05),由此表明,双眼外直肌倾斜后徙术在纠正集合不足型间歇性外斜视患者眼位方面效果突出。究其原因可以发现,双眼外直肌后徙术主要以减弱外直肌力量为主,以少量的外直肌后徙阻止开散眼位,已到达阻止外斜视的发生;然而水平直肌平行后徙的设计均是单一值,无法同时兼顾远斜视度和近斜视度,无法消除二者之间的差异,故而手术效果不甚理想。相比之下,双眼外直肌倾斜后徙术则是按照视远斜视度设计外直肌止端上级的后徙量,按照视近视设计下极的后徙量,可以确保眼球始终保持在正位状态,进而削弱视近的外斜程度,保障患者的手术治疗效果。

有研究发现,集合不足型间歇性外斜视患者随着年龄的增长,其集合功能会日渐减弱,双眼视功能也因此遭到破坏,术后恢复正常的难度较大。经本研究发现,两组术后1年的双眼视功能较手术前相比均有明显改善,差异有统计学意义(<0.05),该研究结果足以证实,两种手术形式在促进患者术后视功能方面的优势;而两组术后1年的视功能比较,差异无统计学意义(>0.05)。其原因可能是集合不足型间歇性外斜视患者在手术前眼位呈现可交替的情况,其中视皮质中枢立体视觉功能早已发育成熟,术前在斜视度不稳定的情况下难以对双眼视功能进行准确的检查,加上视觉刺激使得视皮质中枢立体视觉功能再次显现,导致二者之间的差异并不明显。

本研究还发现,研究组术后1年的看近斜视度、看远斜视度及看近—看远斜视度差值均低于对照组,差异有统计学意义(<0.05),该研究结果与王晓雪研究结论一致,推测其原因可以发现,外展神经进入外直肌后可通过分为上、下支对外直肌的上部和下部起到支配作用,其中第一眼位的外直肌上、下纤维长度相等,在发生近位阅读时上部肌纤维被拉长,下部肌纤维被缩短,使得下部肌纤维的张力强于上部肌纤维,此时通过倾斜后徙外直肌可以借助人为力量使得上、下部肌纤维张力平衡,模拟第一眼位的肌肉平衡关系,从而达到减小看近、看远外斜视度及看近—看远斜视度差值的目的,突显其显著的临床治疗优势。此外,本研究还发现术前和术后1年两组近立体视功能正常和异常情况占比比较,差异无统计学意义(>0.05),推测其原因可能与患者年龄偏小,及对同视机和Titmus立体图检查的理解及配合度相关,具体原因仍需大样本,多中心的长期研究进行验证。

综上所述,两种手术方式均可以有效改善集合不足型间歇性外斜视患者的双眼视功能,但双眼外直肌倾斜后徙术相较于双眼外直肌后徙术而言在提高正位率和纠正斜视度方面更具优势,临床应用价值显著。