公共图书馆民国文献数据库建设现状与策略研究

2022-08-03李蓓

李 蓓

(中国国家图书馆,北京 100081)

0 引言

民国时期,中国社会发生了急剧变化,形成了独特的历史景观。 这一时期内积累的大量书报刊、档案、图片、声像资料等类型的历史文献具有鲜明的时代特征,作为反映当时政治、军事等社会基本领域状况的原始记录及转型期思想文化的特殊载体,具有重要的研究价值及鉴往知来的历史意义。 对于民国文献的抢救与保护日益受到社会关注,特别是国家图书馆联合公共图书馆以及国内各级各类文献收藏机构共同施行“革命文献与民国时期文献保护计划”后,文化和旅游部、财政部以及业界、相关专家学者在民国文献的原生性和再生性保护上给予了大力支持。伴随文献普查、海内外文献的征集出版、文献保护技术研究等工作的有序推进,民国文献的保护和利用取得了阶段性成果。

1 民国文献数据库建设的基本情况

笔者根据32家公共图书馆的官方网站、年鉴、年报等相关资料,将各馆民国时期文献数据库建设情况进行梳理,如表1 所示。 河南、青海、宁夏、新疆、西藏、内蒙古图书馆未检到相关民国文献数据库,未计入以下调研数据。

表1 民国文献数据库建设情况统计

1.1 自建数据库

以调研情况来看,26家公共图书馆已开发数据库的总量近200个,自行开发数量的占比超一半。 笔者按照各馆所属省份,划分为华北、华东、东北、华中、华南、西北和西南地区7 大地理区域,就各地区内自建资源较为典型的图书馆数据库情况作简要说明。

1.1.1 华北地区公共图书馆

从民国文献数据库的自建和外购数量分布来看,国家图书馆在数量比重上最为均衡。 资料显示,国家图书馆2019年馆藏数字化建设资源46 005 种,其中民国时期文献12 785 种,种数位居第二位,占比27.8%[1]。 较早开发且已成规模的“民国图书数字化资源库”“民国中文期刊数字资源库”,目前分别提供63 000 余种民国图书、4 597 种民国期刊,并本着“边建设、边服务”的原则持续增加更新。

1.1.2 华东地区公共图书馆

上海图书馆研发的“民国时期期刊全文数据库(1911—1949)”和“中国近代报纸数字文献全库”在建库成效上较为突出。 前者目前可对22 882 种近代期刊进行全文检索[2],后者收录1850—1951年间的4 000份中英文报纸,不仅包括众多知名大报,还特别收录了近千份独具特色的小报[3],较为完整地呈现了中国近代报纸业风貌。 南京图书馆利用其70 余万册民国藏书,围绕图像资源开发的专题数据库比例达到67%。

1.1.3 东北地区公共图书馆

辽宁省图书馆藏有丰富的东北地方文献。 该馆自2000年利用缩微胶片、数字化等方式对馆藏民国文献实施再生性保护,至2001年底便完成民国图书书目数据库的回溯建库任务[4],为后续持续进行馆藏资源建设奠定了基础。 据笔者统计,2014—2020年间,该馆自建数据库数量由39个增至65个[5]。 从横向对比角度,截至2020年,已建成民国相关数据库19个,在该地区乃至全国范围内占据绝对的数量领先优势。

1.1.4 其他地区

除上述地区图书馆外,笔者查询到的自建有民国文献数据库的主要还有华南地区的广东省立中山图书馆以特色文献馆藏资源建成“解放前广东报刊”“解放前广东舆图”等书目数据库,西北地区的陕西省图书馆“陕西省图书馆馆藏民国报纸目录”“陕西近代报纸(含影印本)目录”等,西南地区的重庆图书馆“重庆图书馆民国期刊书目信息”“老照片资源库”,华中地区的湖北省图书馆“辛亥革命专题资源库”等。 以上列举图书馆的数据库资源总量在相应地理区域中的占比分别为79%,67%,50%,73%,在地区范围内各具示范和代表性。

1.2 商业数据库建设和利用情况

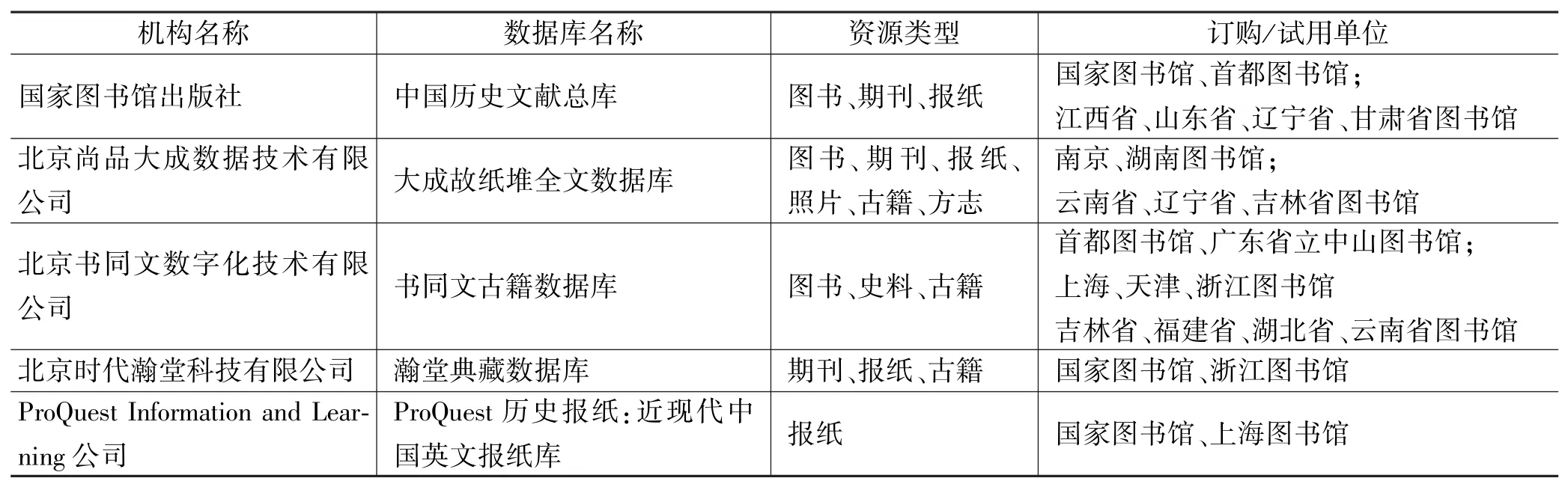

数字出版商业机构顺应民国文献保护及资源建设之势,加之商业用途考量,集中技术资源以推出近代文献数据库特别是民国文献为主的数据库产品。调查范围内有5家商业机构的数据库产品因收录内容丰富、特点鲜明,文献开发程度较高,得到多家公共图书馆的认可并被购入使用,具备较大的市场影响力,如表2 所示。

表2 商业数据库概况

1.3 联合共建共享数据库

公共图书馆通过对各收藏单位的民国文献资源进行整合,建立联合共建共享数据库,主要有国家图书馆“革命文献与民国时期文献联合目录”“地方馆老照片”等。 截至2020年年底,前者已汇集由37家普查成员单位共同合作完成的70 余万条普查数据,包含民国图书30万种,民国期刊1.4万种,民国时期报纸4 000 余种。 后者目前收录重庆图书馆的《“巴蜀古镇”图文资源库》、新疆生产建设兵团文化中心的《新疆生产建设兵团发展历史图片》、上海图书馆的《近代上海历史老照片》等,旨在推动资源共建共享。 此外,广东省立中山图书馆联合香港中央图书馆和澳门中央图书馆共建的“粤港澳古籍民国文献网上资源共享平台”,囊括粤港澳3家图书馆现有民国文献、地方文献等特藏全文数据,以分布共享方式为三地读者提供数字资源服务。

2 民国文献数据库建设的显著特征及重点问题

2.1 数据库类型

调查样本中,全文数据库所占比重0%~30%的公共图书馆有6家,31%~60%的有9家,60%以上的10家。 专题数据库的占比在3个区间段所对应的公共图书馆数量分别为10家、9家、7家。 从建设角度,专题数据库较全文数据库的开发空间更大。 2021年的《革命文献与民国时期文献保护计划“十四五”时期规划纲要》将加强文献数字化与专题资源库建设列为主要规划内容[6],不少馆藏总量丰富的公共图书馆将建设的重点转向专题数据库。 商业数据库方面,有尚品大成开发的以新中国成立前出版的中国各地古方志为收录对象的数据库,亦有仅对英文类资料做全文揭示的ProQues 公司“近现代中国英文报纸库”。

尽管专题数据库在建设内容、主题、形式上呈现多元化,但在专科文献上的建设情况并不理想,极少数针对专业学科方向进行探索和开发。 已知的有国家图书馆“民国图书馆学文献数据库”,汇辑内容可细分为图书馆学、文献学、目录学等15个单元部分,对图书馆发展史、图书馆学学术史领域以及其他社会科学具有重要研究价值。 现阶段,公共图书馆及商业机构对专科文献的关注程度较低,存在服务性不强、与受众需求脱节的问题,对专业文献的利用及图书馆社会服务效能造成一定不利影响。

2.2 文献资源类型

基于能为了解和研究近代中国提供不同角度、立场的史料参考,民国时期报刊的利用需求渐增。 自建及商业数据库在收录资源的文献类型上以期刊和报纸为收录对象者居多,主要包括国家图书馆“民国报纸资源库”、上海图书馆“中国近代报纸数字文献全库”、南京图书馆“江苏地区老报纸数据库”等。 而商业数据库在资源建设方向的选择上与公共图书馆具有同质性,建有兼收报纸和期刊的“瀚堂典藏——近代报刊数据库”,只辑录期刊的“大成中共党史期刊数据库(-1949)”,单纯收录报纸的“ProQuest 历史报纸”。

报刊类数据库在建库数量上多且体量大,可以说报刊资源得到了较有效的开发整理[7],但资源内容重复建设现象随之日益突显。 以近代史上较具影响力的《申报》《大公报》为例,已知上海图书馆的“全国报刊索引——中国近代报纸全文库”对这些报纸进行了全文开发,时代瀚堂公司“瀚堂典藏—近代报刊数据库”同时收录了《申报》《大公报》,尚品大成公司亦将《申报》收入其“大成申报数据库”。 由重复开发造成的人力、物力、财力等资源上的浪费和损失成为不可忽视的问题。

2.3 文献资源储备

依照上文7 大地理区域划分,以文献资源入藏丰富的国家图书馆、辽宁省图书馆、上海图书馆和南京图书馆为代表的华北、东北、华东地区内共15家公共图书馆,建设民国文献数据库总计128个,占全部数据库总数的67%,在建库总量上明显优于其余四大区域的总和。 由此,民国文献资源储备与数据库开发程度成正相关。 资源总量丰富者建库形势普遍趋好,反之,文献资源平均占有量小,是不少公共图书馆在落实民国文献资源建设中客观存在的一大困境。

2.4 数据库功能

上述已开发的民国文献数据库普遍对数据库检索途径与功能设计加以重视。 国家图书馆“民国图书数字化资源库”设置书名、责任者、出版者、关键词等检索途径,提供在线阅读、检索结果数据分享功能。“中国历史文献总库·近代报纸数据库”除提供全文阅览、篇目定位,还具备热区显示、特色导航等功能。“书同文古籍数据库”已实现内部资源整合,并设计了校勘、添加标注、手写输入等辅助功能,实现编辑、下载、复制打印的全电子化作业。 在简繁体字关联检索及图文对照功能上与“瀚堂典藏——近代报刊数据库”相似。

优化数据库服务功能的初衷在于便利读者检索且提高数据库使用率。 但由表1 可知,调查样本中提供公开访问的数据库数量占比仅有29%,对数据库访问权限有限制的占绝大多数。 另外,笔者检索到的全文数据库,除国家图书馆“民国图书数字化资源库”“民国报纸资源库”“民国中文期刊数字资源库”设为全网公开访问资源外,其余皆设有馆外访问限制,这在一定程度上制约了数据库的推广使用。 而数据库的访问限定是保护数据安全及版权的重要手段,如何达到二者间的平衡是未来数据库建设需要解决的问题。

3 民国文献数据库的建设路径与对策

3.1 开展统筹规划,强化资源同享

以减少重复开发造成资源浪费、均衡各区域公共图书馆的文献资源配置为出发点,首先,建议开展全国范围内的民国文献资源统筹。 由民国时期文献保护工作办公室实施推进,建立文献资源数字化建设政策及制定统一标准[8]。 资源建设标准规范的建立不仅具有战略意义,也可为下一步实现资源统一揭示和开放共享提供条件,为资源管理奠定基础。 地区层面,国家图书馆、上海图书馆等各区域中心馆,应利用地位优势发挥引领作用,在充分摸清区域内各馆馆藏情况的基础上,对资源进行必要的整合并合理配置。其次,继续推进联合共建共享数据库建设。 可考虑集中商业机构、其他公益机构的力量进行联合运作,通过公共图书馆之间、公共图书馆与商业机构之间,以及公共图书馆与档案馆、博物馆等其他机构间,建立沟通和合作共识,进一步推进资源的共知与共享,相互间充实所需资源的同时达到更广维度的资源宣传效果。

3.2 关注专业学科文献的数字化建设,提升社会服务效能

未来公共图书馆应考虑在专科文献的整理及其自建库上多做工作,为专业学科或领域研究提供系统的专业资料,同时在采选商业数据库的方向把握上更有专业侧重。 以开展中共党史专业学科数据库建设为例,党的十八大以来,习近平总书记高度重视党史学习的教育与研究,曾多次强调“把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好”的重要性。 民国文献中记载了中国共产党曲折发展的历史进程,包括中国共产党在建立时期、北伐战争时期、土地革命战争时期、抗日战争时期、解放战争时期等关键历史时期的重要资料。 公共图书馆可对这些红色资源进行深度挖掘式整理与细颗粒度的信息揭示,建立以数字化为基础,以红色文化内涵为核心、以数据库服务为依托的数字资源红色阵地。 一方面,利用数字资源开发的手段加大对红色文献的保护力度;另一方面,则为研究中共历史上的重要理论、执政实践经验,以及对当代中国政治的研究提供重要史实参考和理论依据。 所谓欲知大道,必先为史,通过党史专科文献数据库的开发利用使珍贵史料发挥出巨大的现实意义,提升文献的可视度和社会服务效能。

3.3 放宽访问限制,扩展公共服务空间范围

设置访问权限作为数据库权益管理模式,在版权及数据保护上起到重要作用,但与此同时也使读者获取资源的渠道和途径受到限制,还很可能影响到读者对图书馆的使用频率以致读者逐渐流失。 建议加强数据库技术革新,数据库方采取添加水印等保护措施[9],在版权保护范围内放宽文献资源的访问限制,既符合数据库方利益又利于读者的合理使用。

4 结语

民国文献数据库建设是一项长期系统工程,可丰富数字资源服务内容、补充纸质馆藏资源的不足,同时对纸本民国文献的保护起到重要作用。 对馆藏民国文献的深度挖掘及专业性知识投入,不仅有利于满足普通读者阅览的需求,也利于满足考证研究的社会需要。 为此,笔者基于现阶段民国文献数据库建设的发展情状,就探求数据库构建的新路径展开分析思考,以期促进民国文献的整理研究以及数据库建设在公共服务效能上获得理想成果。