“心”隐喻中的传统政治文化观

2022-08-02□王梅

□王 梅

在中国语言中,“心”是一个极其核心且重要的概念。“心”作为表达人体器官的词,本义是“心脏”,是生命体体内主管血液循环的器官,起着维持生命的重要作用。在认知语言学隐喻的认知分析中,“心”的语义不断扩展和延伸,逐渐从一个器官名称向其他领域转移,形成了与“心”相关联的各种词汇。这些词汇中蕴含和体现了中华民族的文化习俗和价值观念。

一、传统医学、哲学中的“心”隐喻

Lakoff&Johnson(1999、2003)指出:“我们的生活经验是基于文化的,我们隐喻概念的形成、理解与表达受制于外部和文化。”隐喻是一个概念域向另一个概念域进行投射的成果,隐喻的深层含义和内在结构就是跨域映射,即由始发域(身体域或方位域)向目标域的映射。

方位隐喻是一种意象图式隐喻,在同一个概念系统内部中心-边缘、上-下、里-外等方位域的空间方位概念投射到其他非空间认知的目标域上,使目标域具有空间方位感。“心”的身体空间隐喻就是人类把对自己身体的认识映射到心理状态、社会地位等抽象概念上。

中国医学:

心者,君主之官,神明出焉……主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤,以此养生则殃,以为天下者,其宗大危,戒之戒之。(《黄帝内经·灵兰秘典论》)

心者,五脏之尊号,帝王之称也。(《中藏经》王琦等)

“心重十二两,中有七孔,三毛,盛精汁三合,主藏神。”(《黄帝内经·灵兰秘典论》)

哲学:

心者形之主也,神者心之宝也。(《文子·九守》)

耳目鼻口形能,各有接而不相能也,夫是之谓天官。心居中虚以治五官,夫是之谓天君。(《荀子·天论篇》)

“人者,天地万物之心也。心者,天地万物之主也。”(《王明阳集·答季明德》)

心者,形之君也,而神明之主也,出令而无所受令。(《荀子·解蔽篇》)

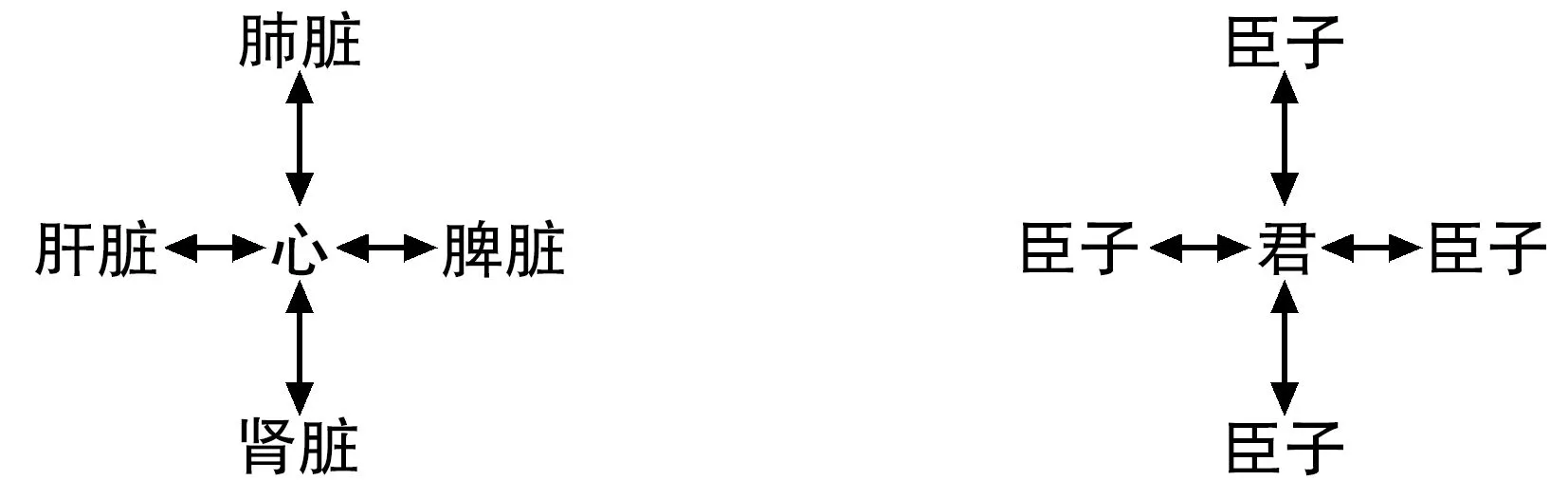

传统中医和哲学认为,“心”最大的权力是“主神明”。“耳目鼻口手足六者,心之役也”,“心”位于身体的中央,是心、肝、脾、肺、肾五脏之首,“中”在华夏祖先的意识中,是统治者的位置。同时,“心”是人体所有器官的主宰,统领并协调各个部位的功能,管辖人的所有感知动觉经验。“心”为全身提供血液,是生理系统的中心。

由此,“心”的隐喻投射的传统政治文化如下。

(一)“心”是统治者。在医学中,身体的十二脏腑中,“心”是身体的统治者,统领和控制身体的其他部位,心是君主,九五之尊,高高在上。按照方位隐喻(中心-边缘)的意象图式,“心”作为身体的中心映射到国家中,即为统治者。在中国两千多年的传统政治体系中,皇帝是国家的最高统治者,始终是国家最高权力核心中的主宰,控制着国家的所有权力,支配着国家政权,是整个政治系统的中心。

同时,“心”是人类认知活动的中心,具有心智能力,管辖和掌控人的其他感知经验。从这一层面,“心”的隐喻也是“心是统治者”,”如同感知受制于“心”,国家也受制于统治者,“心”之于感知犹如统治者之于国家。

(二)“心”是君权。“子思问于夫子曰:“物有形类,事有真伪,必审之,奚由?”子曰:“由乎心,心之精神是谓圣,推数究理,不以物疑。”(《孔丛子·记问》)

心是生命活动的中心,为血液流动提供动力,把血液运行至身体各个部分。心统领五脏六腑,人体全身四肢百骸都受心脏的影响和指挥。心的气血充盈,则神志清晰,精力充沛,思维敏捷。若心血不足,会导致心神的病变,出现神志不宁、健忘等症状。同时“心”也是精神认知活动的中心,被视为灵魂与情感的居所,具有无上的心智能力,表达想法、情感、思维、性格等概念性的情绪。

“心”是国家统治者对臣民发布权威命令,映射为君臣关系。心即是君权。

“轩昊之代,君为心,兆民为百骸。”(《文苑英华》卷七七一卢硕《喻古之治》)

“皇者,大也。言其煌煌盛矣。帝者,德象天地,言其能行天道,举措帝谛,夫田母地,为天下主。”

“心之在体,君之位也;九窍之有职,官之分也。心处其道,九窍循理;嗜欲充溢,目不见色,耳不闻声。故曰:上离其道,下失其事。”(《管子·心术》)

心在人体,处于君的地位;九窍各有功能,有如百官各有职务。心的活动合于正道,九窍就能按常规工作;心充满了嗜欲,眼就看不见颜色,耳就听不到声音。所以说,在上位的脱离了正道,居下位的就荒怠职事。

“君如身,臣如手;君若号,臣如响;君设其本,臣操其末;君治其要,臣事其详;君操其柄,臣事其常”。(《申子》申不害)

君主为权位之无限超越体,君主之势位至尊。中国历史君臣关系中,君是主,臣是次。“心”即君权不可乱来,必须巡礼守道,如果滥用,则会使臣子不能各司其职,甚至离经叛道,引起反叛。

映射关系:

对于身体其他器官如肝、脾、肺等来说,“心”即心脏处于最为优势的位置。映射于政治领域,“统治者”与“宇宙”相通,具有绝对支配权;同时需要注意的是,“身体”除“心”以外的其他器官也是不可或缺的,正如“水能载舟,亦能覆舟”,如何正确运用君权支配臣子,是中国历史上历代统治者苦心思考的问题。

(三)“心”是国都。“心”的地理位置意象:“心”的甲骨文像心脏的形状,把“心”的中央位置及主宰地位意象映射到人世间的万千事物及同样具有重要性的社会领域,就有了“核心、中心、重心”等词汇。

“京师者,四方之腹心,国家之根本”(《御史台上论天旱人饥状》韩愈)

纵观中国历史,国都的选址非常重要,涉及到国家长治久安。国都作为君权的象征,是统治者的权利运作中心,被视为国家的根本重地,直接影响着一个政权的政治命运及政治作为,在政治上、经济上、军事上形成强大的中心控制全国。

(四)红心是忠诚。将“红心”这一颜色域映射到政治领域,“心”就具备了政治隐喻。“丹心、赤心”等同于“红心”,隐喻为一颗忠于统治者、忠于国家或热爱祖国的心,如“铁血丹心、一片丹心、赤心报国”等。

例:赤金难买赤子心。

赤心报国。

一片丹心照汗青。

一片冰心在玉壶。

千年史策耻无名,一片丹心报天子。——南宋·陆游《金错刀行》。

云间海上邈难期,赤心会合在何时。——唐·卢照邻《行路难》。

“心”作为身体的重要部分,和眼睛结合来感知自然界的光明和色彩,通过色彩实现了“心”的隐喻认知。态度隐喻是将颜色域映射到态度域,借用颜色表达来投射对待事物或对待人的态度,使态度具备贬义或褒义的色彩。这是隐喻认知使颜色域投射到态度域。

古人认为心脏的颜色是赤色,因此将“赤”看做是“心脏之色”。红色大多带有明显的褒义色彩。儒家思想中,“天之所覆,地之所载,人之所覆,莫大于忠”,“国而忘家,公而忘私”,“君使臣以礼,臣事君以忠”,忠诚是对君王、国家和社稷的忠诚。

二、“心”隐喻投射的传统政治文化

(一)君主本位思想。君主拥有全国一切的最高所有权,崇尚王权至上,王权是传统政治文化价值系统的核心。同时,君权专制也在中国源远流长,“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”。

(二)权利本位思想。《商君书》中写道:“权制独于君则威”,权力崇拜意识和权力本位的价值观被深深烙印在人们心中,形成了“官贵民轻”、官特权制和官本位制。

(三)中国传统医学及古代哲学关于“身体”和“心”之间的映射关系,也形成了中国宇宙观的基本文化模式。“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。《陆九渊·年谱》”,“天人合一、天人相应”,以身体认知为基础,投射到社会政治领域,更衍射到宇宙结构的高度。以“身体——心脏——外界”的关联和支撑去概括“社会——政治——宇宙”的循环结构。所以,中国传统的政治文化,注重“顺从天意”,注重渲染“天子”的神话色彩。同时,“人体结构”与“宇宙结构”循环互动的认知,也造就了中国传统政治文化相当浓重的“人文主义”气质。

(四)儒家政治文化的屹立。儒家学说占主导位置,是我国传统的主体政治文化,形成以“仁慈、理性、博爱、宽容”为主题的儒家思想占主导地位的社会思想,从价值观、哲学观等各个领域服务于封建统治的政治意识形态。此外,孔子曰:“上好礼,则民莫敢不敬。”“仁政”和“礼治”也成为传统政治文化中的基本思想。

三、结语

隐喻是作为语言的一种表达方式,是人们对事物认知的重要方式,体现了语言发展的进程和对文化的认知水平。本文从隐喻的视角对汉语中身体名词“心”所产生的隐喻性词义进行了分析,揭示了中国“心”相关表达所体现的传统政治文化观。语言是承载信息的媒体,词汇是组成语言的细胞,只有充分了解汉语“心”的词汇隐喻,才能更好地了解中国的传统政治、社会价值观、人生观、自然观等文化,进而更好地理解隐喻中的中国文化。