沟通权力:困境女性创造乡村公共价值的深层逻辑

——以湖南省长沙市“芙蓉花开”公益项目为个案

2022-08-02郑广怀赵培浩

郑广怀 赵培浩

(1.2.华中师范大学 社会学院,湖北 武汉 430079)

一、研究缘起:农村困境女性如何创造乡村公共价值

党的十九届四中全会明确提出“重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业”。第三次分配是为扎实推进共同富裕而构建的基础性制度安排,它强调在道德力量的作用下由社会机制支配资源,借助慈善捐赠、志愿服务等行动,发展社会公益事业,在社会成员之间传播互助共惠的公益理念,培育与创造社会公共价值,进而激发共同富裕的内生动力[1]。高质量推进乡村振兴是实现共同富裕的必由之路[2],以共同富裕为目标的乡村振兴旨在缩小城乡间整体差距,通过地域的共同发展与局部优化,为个体之间收入差距的缩小奠定社会基础。因此,村庄整体建设与村民幸福感提升统一于乡村振兴之中。在推进乡村振兴、实现共同富裕的过程中,不仅要充分发挥初次分配和再分配的作用,促进“资本下乡”,有效盘活乡村资源,加快“基建进村”,扎实推进乡村建设,还应当重视第三次分配的功能,破除城乡间公益发展的制度性和认知性障碍,促进城市公益资源向乡村流动,努力实现“公益入户”。2022年上半年,民政部、国家乡村振兴局印发《关于动员引导社会组织参与乡村振兴工作的通知》和《社会组织助力乡村振兴专项行动方案》。城乡间的第三次分配被政策逐步驱动,立足乡村做公益、创造乡村公共价值成为公益发展的必然趋势[3]。

而由农村弱势群体所组成的空心失能型村庄是公益力量进村入户之时必须面对的现实。伴随着城镇化的加剧,乡村传统精英往往通过创业置产、进城务工等方式离开农村。2021年农民工监测调查报告显示:当年全国农民工总量为29251万人,其中外出农民工为17172万人,有配偶的占80.2%,但多数农民工为独自外出务工,其家人并未离开居住地[4]。留守老人、留守妇女、留守儿童等农村弱势群体成为当下乡村社会的主要成员。他们生产能力有限,服务需求较大,很多人属于公益活动和公共事业的重点服务对象,如何动员他们创造乡村公共价值,成为实现乡村振兴的必然之问。笔者在田野调查中发现,长沙市“芙蓉花开”公益项目聚焦于农村困境女性,通过一系列赋权增能举措,使其从公益项目的受益人转变成为公共价值的生产者。这些女性不仅实现了个人价值,还播撒下乡村公共价值的种子,实现乡村公共价值的合作生产。本文将以该项目为关键个案,详细阐述乡村公共价值的合作生产模式,探究农村困境女性如何从公益受益者转变为公益合作伙伴,进而引导乡村公共价值的合作生产,并挖掘其中潜在的作用机制。

二、文献回顾与研究视角

(一)乡村公共价值及其生成方式

价值是客体属性与主体需要之间的意义和效用关系,即客体对主体的意义和效用[5]。公共价值(public interest)又称公益价值或社会价值,是一个多重价值感知所构成的价值丛。马克·H.穆尔(Mark H.Moore)最早提出公共价值的概念,并将之界定为“经过公民自愿选择、基于真实偏好的价值集合”[6]。据此,公共价值可被视作公民价值集,建立在分散的、个体化的公民偏好之上。这一概念为公共行政学所沿袭,形成当下政府绩效管理中的公共价值论[7]。但是,政府除却政策目标与效率理性所追求的公共价值、企业在经济价值之外所创造的社会价值、社会组织所探寻的公益价值,在核心内涵层面是一致的:都强调不能仅仅由价值创造者享有价值,应当将物质或非物质产品分享给社会其他主体,实现价值共享和社会成员共同受益。因此,公共价值、社会价值和公益价值在价值共享维度上达成共识。迈克尔·杰伊·波隆斯基(Michael Jay Polonsky)和史黛西·兰德瑞·格雷(Stacy Landreh Grau)将“公共价值”定义为社会活动主体对所有利益相关者的总体社会影响,其中利益相关者包括捐赠者、受益人、志愿者及社会组织,并且这种影响对于解决社会问题和提高个体福祉有着正向作用[8]。“利益相关者”的存在表明公共价值是一个相关空间内涉及大多数人的利益集合,它以一定“地域基础”为划分标准,而不必是全体人的利益[9]。乡村公共价值意味着社会活动与利益相关者被限定在乡村场域,表现为在一个村庄内开展的公益活动、生产和提供的公共产品与公共服务,以公共精神、公益理念等对村民产生正向影响的文化观念。它是“价值性”的客观效能与“公益性”的主观效用的结合,以客观存在的公共资源、公共设施和公共产品为依托,彰显于主观存在的公共规则、公共精神与公共伦理之上。

公共价值理论将价值产出的共同享有和群体受益奉为圭臬,但在如何创造公共价值方面,以往研究者更多是寄托于公共管理和公共服务主体的战略规划、制度建设和认知理性[10],希望他们能够自觉自愿地将创造公共价值定位为其工作的重点和最终目标,从而实现公共价值由自在到自为的转变。而根据创造主体及其所能调动资源的差异性,形成了政府主导、企业参与和社会公益组织协同等三种创造乡村公共价值的模式[11][12][13]。但这三种模式都是以“强者”为中心的单向生产。首先,这三种模式的核心内涵是“以富济贫”、由强助弱,社会弱者的善心被忽视;其次,公共价值的生产者与受益者——弱势群体相区隔,生产者负责捐赠与志愿服务,受益者则被动接受前者的恩惠与馈赠,成为社会公共价值的纯粹消费者;最后,这三种模式对于公共服务等客体价值的重视程度要超过公共精神,表现出唯资源输入的倾向,尤其是后两种模式并未关注到乡村公共精神与公益理念的生产造成公共价值的结构性缺陷。而合作生产模式的出现一定程度上改变了此种局面。

(二)乡村公共价值的合作生产

合作生产(co-production)的概念最早由埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)提出[14]。她在社区治安研究中发现,在社区安全环境的维持中,并不能简单区分出提供者与受益人的角色,传统的受益人(普通居民)也通过参与社区公共服务创造公共价值。而后,杰弗里·L.布鲁德尼(Jeffrey L.Brudney)与罗伯特·E.英格兰(Robert E.England)明确提出公共价值创造的两类角色:常规生产者与合作生产者(消费生产者),并认为合作生产就是促使纯粹受益人转变为合作生产者的组织模式[15]。据此,托尼·波瓦德(Tony Bovarid)将合作生产界定为任何机构的专业服务人员和服务对象以及社区内的其他人员共同参与的、常态化的、共同提供持续性资源的组织模式[16]。合作生产理论很早便与公共价值相结合,布鲁德尼和英格兰提出合作生产是受益人和提供者利用所具有的资源为提高服务的数量和质量而相互配合的联合行动,即合作生产在数量和质量方面提升了公共服务的价值;而约翰·阿尔福德(John Alford)研究表明合作生产模式可以使受益人在不需要高级专业技能的任务上进行投入,从而换取更多和更好的服务价值[17]。此外,其他研究显示:政府与民众、社会组织与服务对象的合作生产在顺利完成既定服务目标外,会产生其他价值,如调动资源、提高分配效率、节约税收和成本、促进公民参与、提高服务质量、扩大用户的选择、增强组织合法性等[18][19][20](PP 269-280)。因此,合作生产被视为改进公共价值生成的一种新模式。

公共价值合作生产的关键是社会主体的角色转变以及随后的参与行动。“以合作促生产”是合作生产模式的核心特点,它强调借助多元主体的协作来增加结果产出;而公共价值则从结果共享角度重视创造主体的多元性。两者的结合使得政府、企业、服务雇员、服务对象,服务对象家属、专家、志愿者、行业协会、社区团体、非营利组织等主体都被纳入公共价值的创造之中[21]。参与合作生产的过程则是一个创造公共价值的行动流。社会主体在公益活动和公共服务的规划、设计、集资、管理、执行、交付、监督、评估等多个环节可以创造公共价值,由此构成一个公共价值生成链条[22]。公共价值的合作生产是指公共部门、服务共同提供者以及作为用户的公民群体处于共同参与服务生产的行动情境下,通过主体间的互动与协作,深化对公共价值的认知,并对各自利益和价值进行调适与整合,努力实现基于一致认同的公共价值结果的有机过程[23]。

(三)沟通权力

合作生产的本质是系统对生活世界的开放。合作生产改变了传统模式对于某一主体坚持“价值理性”的奢望,代之以普通民众的群体力量,它走出了对于强大的有组织的系统力量(政府、企业、社会公益组织)的崇拜,进入日常生活世界中寻求公共价值创造的可能。普通民众以及其他社会主体可以参与到公共服务的设计、筹资、执行、管理和评估之中,其对于社会主流文化及公共精神具有建言权和重新定位的能动性。受此影响,系统驾驭公共价值的先验性被公众所质疑,且它独立承担公共服务的能力在减弱[24],系统对于公共价值的垄断性逐渐被打破,处于生活世界的普通民众希望借助自身和同类者的力量打造公共价值。在此背景之下,系统与生活世界及普通民众的互动关系悄然变化。传统的支配方式——行政权力(administrative power)与殖民化权力(colonizing power)不能维持系统与普通民众的互动,以及支撑起它创造公共价值的合法性基础。因此,尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)指出,在当代,大型组织、国家和社会内部公共价值的消失,以及相互交往过程中公共性的退隐,都是由于未能扬弃不同利益的多元主义造成的[25](P 264)。那么,在公共价值合作生产的时代,支配系统与生活世界以及生活世界诸元互动的权力基础是什么?哈贝马斯的另一个概念或许能够给予答案——沟通权力(communicative power)。

沟通权力是通过社会交往行为而产生的一种权力,而交往行为是指两个或两个以上具有语言能力和行为能力的主体之间通过语言媒介所达成的相互理解和协调一致的行为[26]。因此,沟通权力是社会主体之间言语协商达成的,表现为相容纳的观点,并且它在交往实践中不断协调、反复磋商,以相对性而非绝对性为核心,发挥使能作用,培育相互理解,建立认同,保护公共生活[27]。受沟通权力支配的合作生产模式可以消除多元主体间纵向或横向的隔阂,实现系统与生活世界,以及生活世界内部在价值观念上的共识,并通过付诸行动将主观共识转化为客观服务。由此可见,沟通权力的存在旨在保证多元主体在参与过程中以平等的姿态形成价值共识,从而将行动流改造为价值流,促成公共价值的合作生产。

沟通权力致力于弥合系统与生活世界的互动间隔与共识鸿沟,尤其是打破系统对于生活世界的殖民。既有研究主要是从国家—社会的视角或阶层分析的视野,将政府、市场乃至社会组织视作系统的化身[28]。而从性别角度来看,父系社会所建构与积累的一系列制度设置与文化模式,也形成一个“系统”,生活世界的女性时常感受到这一系统的力量[29]。女性长期被弃置于公共价值创造之外,乃至沦为公共价值的“牺牲品”[30]。恰如南希·弗雷泽(Nancy Frazer)所述,公共性是反对资本、雇主、监督人、丈夫和父亲等超国家权力的一个潜在武器[31](P 123),那么,作为弱势群体的女性如何获得这一武器,即沟通权力能否改变父权制下女性边缘化、被无视的状态,使其参与到公共价值的合作生产中?尽管公共价值的合作生产已经涉及教育、医疗护理、住房与供水、环境保护与气候适应、老年人社区服务、城市公共治理、社会治安等多个领域[32][33][34],但仍缺乏从女性主体出发的合作生产研究。因此,本文以“芙蓉花开”项目为关键个案,探究沟通权力如何促进农村困境女性创造乡村公共价值。

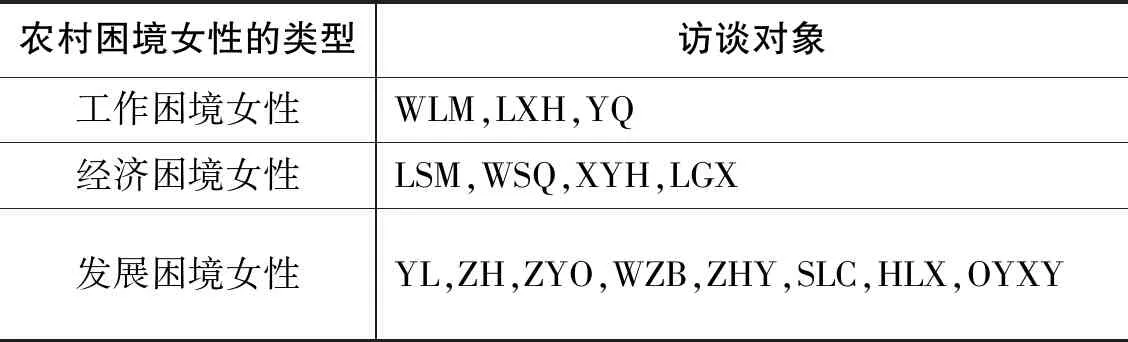

三、案例介绍与研究方法

“芙蓉花开”公益项目由长沙市KY社会工作服务中心(以下简称“KY中心”)于2016年开始实施,旨在“解困扶弱”,主要帮扶农村留守女性中的困境群体,为她们个人与家庭的发展提供帮助;该项目与农村居家养老公益项目结合,希望农村困境女性能够成为KY中心在农村居家养老领域的合作伙伴。通过自愿报名、村委推荐与机构甄选的方式,KY中心招选了一批农村困境女性作为养老护理员,为农村特困老人、低保老人和部分残疾留守老人提供助餐、助洁、助医、助浴、助购等系列服务。在近5年间,“芙蓉花开”公益项目帮扶了50余位农村困境女性,为数百位农村弱势老人提供服务。本研究主要通过深度访谈与观察法收集资料。笔者于2021年12月至2022年1月在KY中心对15位“芙蓉花开”项目的养老护理员进行例如深入访谈(访谈对象基本情况见表1),了解她们个人及家庭情况、进入该项目的缘由、服务老人的过程与困难,聆听她们的收获与感悟,以及她们所知道的他人评价。她们中年龄最大的为55岁,最小的为32岁,都是已婚已育的农村女性,既有2016年首批加入的,也有2021年最新加入的。同时,笔者还随其中4名护理员一起到服务对象家中,观察她们的服务过程,并收集老人对她们工作的评价。此外,笔者还同KY中心的负责人进行交流,掌握该项目开展的缘由、目的、宗旨、内容和成果等具体信息,了解KY中心对于农村困境女性的帮助举措,以及该项目的未来规划。

表1 访谈对象基本情况

四、弱势群体如何成为公益种子:农村困境女性的蜕变过程

(一)农村困境女性的群体特征

“芙蓉花开”项目的农村困境女性承受三种社会结构力量:城乡结构分化、收入结构分层和性别结构分工。

首先,城乡结构分化导致工作困境。“农村”是相对于城市而言的,当言及农村时,话语中往往隐含着城乡二元的社会制度安排和经济发展结构。城市在经济制度的倾斜性支持下获得率先发展,并且通过汲取农村资源获得进一步扩张的机会,这种汲取不仅包括土地、粮食、矿产等物质资源,也包括人力资源。从生命历程的角度来看,以服务城市为中心的农民工劳动力市场往往青睐20-50岁的农村转移劳动力,而50岁以上的农民工被劳动力市场通过减少就业机会、压低薪资等方式排斥[35],出生于1960-1975年的第一代农民工逐渐无法在城市找到合适的工作。同时,城乡之间社会保障制度发展不均衡,尽管农村地区也开始建立新型农村社会养老保险与合作医疗制度,但覆盖面小、种类少、力度不足等问题依旧存在,农村社会保障仍以自主保障为主[36]。尤其是50-60岁的农村女性很难继续在城市发展,也无法依靠农村社会养老保险的保障。如LXH在北京工作多年后,很难找到自己能做的工作,身体疾病也逐渐出现,使得她不得不回到农村的家中。

其次,收入结构分层所导致的经济困境。中国农村居民收入通常以家庭的形式呈现。经济困境是指农村女性的家庭或家人因为残疾、突发重大疾病或遭遇严重的灾害,造成家庭收入较少、支出过多,陷入贫困或相对贫困状态。如LSM,40岁的她是两个孩子的母亲。她的丈夫是残疾人,行动不便,无法外出务工。孩子的爷爷之前因患病去世,长期的治疗不但完全消耗了家中积蓄,还欠有外债。丈夫残疾、公婆过世、孩子尚小使得LSM在担负照料工作的同时,还需承担增加家庭收入的责任,她已然成为家庭的“户主”,需要通过自己的努力维持家庭的生产和再生产。与之类似的还有2021年被纳入“芙蓉花开”项目的WSQ,53岁的她先前在长沙市区从事家政服务工作,2018年丈夫在送岳父母回家时遭遇车祸,三人罹难;2020年她自己也在楼梯滑倒、摔伤,卧床一个多月;大二和高三在读的两个孩子,短期内并不能帮她分担家庭生活压力。此外,XYH与LGX有着近乎同样的遭遇。家人残疾或患有疾病使脆弱的农村家庭陷入困苦的境地,丈夫角色的缺失或弱化,使得她们成为家庭的首要劳动力,尽管已经被纳入建档立卡贫困户或享有农村低保,但她们仍需承担照顾家人和维持家庭收入的双重责任。

再次,性别结构分工所导致的发展困境。“男主外,女主内”的性别化劳动分工将生产劳动分配给男性,将照料劳动分配给女性[37],并通过男性气质和女性气质或母职的文化模式对社会成员加以规训,这也造成“男耕女织”的性别分工在空间和时间上均有较强的延展性。在当代社会中,女性进入生产劳动的程度要高于男性进入照料劳动的程度。城市工薪女性下班回家后还要“再上班”,承担家庭照料劳动;而农村女性往往因为需要承担家庭照料责任而留守乡村[38]。传统的家庭性别分工逻辑使得照料家人成为农村留守女性的首要任务。“我老公就说,我整天跑车,你就把饭做好,让我回家有口热饭就行,你还出去干嘛。”(20220108-ZYP)“上有老,下有小,出不去”是这些女性描述自身的常用话语。但性别分工的传统逻辑并不能遮掩农村女性走出家庭、实现自我的发展动机。“我还记得我儿子跟我说:‘你在家都干了什么?’导致我感觉自己在家就像一个废人一样。因为我除了在家带孩子,也没做什么。小学三年级之前,他的作业我还会辅导,但是三年级以后也不用我辅导了。所以他就说我没事干,我就觉得让小孩子这样去说,这人不是就废了吗!一没有工作,二你没有在外赚钱。”(20220111-OYXY)她们的困境在于,她们有着通过工作实现自我价值的动机,却缺乏实现自我的机遇。

(二)从农村困境女性到合作生产者:“芙蓉花开”项目的赋能策略

“芙蓉花开”项目的巧妙之处在于,它既将农村困境女性作为公益项目的赋能对象,同时通过一系列赋权增能举措,将她们培养成为公益组织的合作伙伴。

1.赋予就业权力,提升职业技能

“赋能”是赋权与增能过程的结合,赋权往往先于增能,它是通过客观环境的改变,把平等的权利通过法律、制度赋予对象并使之具有维护自身应有权利的能力[39]。就业是劳动者实现生存权和发展权的必要前提,也是保障女性经济独立、获取社会地位和家庭地位的重要手段和指标[40]。“芙蓉花开”项目便是以农村困境女性获得就业权为先导而产生的。2016年,KY中心与当地政府合作,通过政府购买服务与社会公益项目相结合的方式,为农村弱势老人(包括特困老人、低保老人和部分残疾老人)提供居家养老服务,而农村居家养老的特殊性决定KY中心需要就近寻找一批合作伙伴,同她们一起为老人服务。通过自愿报名、村委推荐的方式产生出第一批养老护理员候选者,但对候选者的情况进行了解后,KY中心发现,她们都是农村留守女性,而且是留守女性中的困境群体。“当时,很多护理员是村委给推荐或帮助遴选的,但是他们在这个过程中,会有侧重地推荐建档立卡户、低保户或者其他需要给予‘照顾’的女性。就工作能力而言,这些人并不是最优选;但我们当时考虑到,既然是做公益,能不能在增加农村老人福祉的同时,尽力改善这些姐姐的生活,她们也应该被服务啊。这就是当初开展‘芙蓉花开’项目的原因。”(20220109-SJ)该项目与农村居家养老服务耦合共生,并主要关注“弱势合作者”——困境女性的发展,希望为她们提供一定帮助,使其能够胜任养老护理员的工作,进而逐步摆脱困境。因此,“芙蓉花开”项目没有因为农村困境女性能力不足、竞争力薄弱而另选他人,反而从公益理性出发,以尊重、维护、保障她们的就业权为前提,以缔结公益合作伙伴关系为目标,开启困境女性的蜕变之路。

赋权为后续增能提供了可能性,增能是个人在与他人及环境的互动中,获得更大的对生活空间的掌控能力以及促进资源和机会的运用,并进一步帮助个人获得更多能力的过程[41]。养老护理员的工作岗位使农村困境女性与社会公益组织之间建立起正式关系,方便公益组织为她们提供更多的增能举措。职业技能与就业权紧密相连,KY中心在确定护理员人选之后,会组织她们进行为期一周的脱产培训,重点学习生活照料的科学常识、养老护理的注意事项、相关医疗设备的使用、突发问题的处置以及项目的管理规定。在培训结束后,所有人都需要接受结业考试,考试不合格者需要重新接受培训,未通过考试者不得上岗。目前“芙蓉花开”项目的所有护理员都已考取初级养老护理员证,部分护理员在备考中级养老护理员证。同时,职业技能的提升渐趋常态化,在护理员上岗之后,KY中心会在每季度组织服务督导与交流会,帮助护理员提升服务水平,使其能够胜任这份工作。

2.引导重塑自信,增强自我效能

自我效能是个体对自身能力的一种确切的信念[42](P 218),这种能力使个体能够克服作为社会弱者的自卑心理,并且成功调动起必要的动机、认知资源与一系列行动,以求完成既定任务[43]。而农村困境女性大多缺乏自我效能,表现出极度不自信,她们将自身归为社会发展的遗弃者或“非现代人”,即不能跟上社会现代化的步伐,这种认知使她们陷入自我怀疑的“自卑”陷阱,并且很难走出来。农村困境女性在接触到养老护理员的工作时,往往充满着担忧和不自信,即便有着城市家政服务经验的女性,回归乡村之后,也对自己是否能够胜任这份工作保持怀疑态度。“她们(护理员)刚开始根本不问工资多少,她们第一个反应就是我做不做得了,因为我是个长期的家庭主妇,我没有工作过,能不能够胜任……(护理员会认为)我本来就没能力,我没学历,我做不到,你不要对我提任何的要求。这就是我们初期会面临的问题,我们就在思考如何对这种困境群体来进行赋权,她们有自信了以后,我才能够对她们提工作上的要求。”(220109-SJ)因此,“芙蓉花开”项目将增强农村困境女性的“可行能力”与“自我效能”、提升其自信心作为关键性的赋能策略。在具体实施中包括入职谈话、跟踪鼓励与群体支持等。在护理员培训上岗之前,KY中心负责人会与每位护理员交谈,了解护理员个人及家庭的情况,介绍和解释她们需要做的工作,打消她们对于机构和工作的顾虑与戒备,初步建立双方的信任关系。跟踪鼓励是针对新进入的护理员进行每月谈话,及时了解她们的个人状况和工作困难,不仅解决工作中出现的问题,而且尽力帮助她们解决个人和家庭中的困难。“当时就我说嘛,家里困难的话,可以和她讲,机构这边可以预支工资,她个人也可以借(钱给)我应急。”(20220106-LSM)

除此之外,KY中心有意引导困境女性彼此激励、相互帮助,以同辈群体的成功增加自我发展的信心。“像去年年会的时候,我就让这些姐姐做故事上的分享,我们非常注重这个东西。当时她们说有没有必要这样子?我说有必要。你不能老是说我在提要求、提建议。你应该让她们(交流),(因为)她们是在一个体系里面。所以我们经常强调说标杆力量,一定要给她们找一个标杆,而且这个标杆不是遥不可及的,(应该是)你身边的、跟你同类的、同起点的人。”(220109-SJ)“类我”的榜样标杆让困境女性看到自身转变的可能性以及未来发展的美好图景,增强其自我效能。

3.鼓励继续学习,提高发展能力

“芙蓉花开”项目将养老护理员作为助力农村困境女性发展的一种手段而非最终目的,提高自我发展的持续力是该项目的重要追求,因此它是一种增能型发展。增能型发展关注受助者的自身潜质,重视人力资本投资,它提倡借助合理的社会公益项目引导受助者提升解决生活困难问题的能力,通过教育、就业等促其获得良好的社会发展机会[44]。在完成养老护理员工作任务之外,KY中心积极鼓励护理员通过接受成人教育、报考职业资格证书、担任全职岗位等方式提升自我。成人继续教育可以为妇女提供更大的社会信心、更积极的文化参与以及更好的就业能力[45]。对于年龄合适并具备一定学历基础的护理员,KY中心会鼓励她们通过成人高考提升学历、扩充知识技能储备,并帮助其联系成人教育辅导机构减轻学业和心理压力,以便顺利通过考试,如前文所提及的LSM已经通过成人高考实现从中专生到大专生的转变。同时,专业化服务能力是困境女性未来发展的重要资本,丰富了她们的专业技能储备,将增加其职业发展的可选择性。除监督她们考取初级护理员资格证书外,KY中心会为困境女性提供更多的职业和专业培训机会,如面点制作、婴儿护理、心理咨询等,同时引导她们报考社会工作者职业水平考试,并且组织考前培训和全程陪考活动;笔者所访谈的15位护理员中有10位报名参加了该项考试,有4位成功考取助理社会工作师。

此外,KY中心关心每位护理员的长期发展,在春节期间或护理员遭遇变故后,KY中心负责人会和她们深入交流彼此的看法以及家庭状况,如“闺蜜”般分析产生问题的缘由和规划未来努力的方向。护理员XYH的丈夫2020年12月因癌症去世,之前忙于照顾丈夫与老人的她霎时陷入悲伤与茫然无措之中,负责人与她一起梳理儿女与自身发展将面临的问题,确定未来的发展计划。“SJ以前跟我说想要让我搞养老服务督导,但那时候我老公生病了,我要照顾他,不能搞全职的。我老公生病在家三年,都是我照顾他。现在他刚走还没有10天,所以说我很茫然,做事不知道该怎么办。SJ和我说可以考虑做全职的,把这个保险买了,因为老公没了,我以后要找个依靠嘛!”(20220107-XYH)

自动化程度高。大华AI电子透雾技术可自主判断是否为雾天天气,选择开启或者关闭透雾功能,极大地方便用户使用。

KY中心并未将困境女性限制在农村居家养老领域,而是为有愿景、有能力的女性提供更为广阔的发展空间,“全职员工”是困境女性赋权增能的结果,也开启新层次的赋权增能进程。当下已经有3名首批养老护理员不再从事一线护理工作,而是成为农村居家养老和乡镇养老院的服务督导,成为KY中心的合作伙伴。

(三)从农村困境女性到公益引导者:乡村公共价值的合作生产

养老护理工作是农村困境女性与公益组织合作生产的体现,也是“芙蓉花开”项目设计的原初之意。但在实践之中,农村困境女性并未仅仅将养老护理视为一份工作,而是把它作为公益实践,并且在更为广阔的范围里传播公益理念、促成乡村公共价值的合作生产。

首先,农村困境女性在实践中将养老护理员工作延伸为“做好事”的公益实践。KY中心会规定养老护理员每月需要完成的工作量,而农村困境女性在服务次数、服务时长、服务内容和服务范围上远超规定要求。在服务次数上,尽管服务规定有着8次和16次之分,但护理员在工作中更多奉行“重点老人天天到,其他老人隔天到”的准则,所有老人基本保证每月12次服务,而一些患病老人则需要每天提供助餐服务;在服务时长上,项目要求每次服务不少于1小时,但冬季洗衣服尤其是大件衣服等助洁服务,每位老人要花费2小时,外出助医服务则至少需要半天时间;在服务内容上,护理员有时会承担本不属于其工作内容的事务,如服务对象希望护理员代售农产品,当不能出售成功时,护理员往往自己出钱买下,此外,护理员还会将自家的蔬菜、水果、腊肉赠送给服务对象;在服务范围上,弱势老人是护理员规定的服务对象,但是护理员还会帮助到其家人、邻居。“我们给那些老人做理疗按摩,可以帮他们缓解病痛,那个蛮舒服的,有时候他的邻居就在旁边,他们也想做嘛,那我们也给他们做呀!”(20220106-LSM)

其次,农村困境女性将自己的丈夫、子女带入养老护理之中,实现从一人做公益到一家人做公益的转变。在实践中,养老护理工作不再停留于农村困境女性,而是延伸至家庭其他成员,塑造出“养老护理家庭”。访谈中,养老护理员大多表示丈夫支持养老护理的工作,而这种支持不是准许或同意,而是通过行动直接或间接参与到养老服务之中。丈夫的间接参与是指为护理员提供“后勤保障”和其他支持,如接手原本由妻子担负的家务劳动:做饭、洗衣服、打扫房间;在雨雪等恶劣天气开车接送护理员上下班。丈夫的直接参与是他们与护理员一道为服务对象提供帮助,从事一些重体力劳动和需要具备特定技术的劳动。“那个嗲嗲(长沙方言,意为‘爷爷’)有一天就给我说,他那个房间里的地面坑坑洼洼的,都不平,扫地都扫不干净,还容易摔跤。他说:‘我要能自己搞就好喽!’我听到后就知道他的意思,我就对我老公说,我老公就是搞建筑的,第二天就给他抹平搞好了。”(20220109-ZH)护理员的子女也直接参与到养老护理工作之中,力所能及地帮助老人。“星期六、星期天,我的小女儿有时候作业少,或者是已经把个人卫生搞好了,她就跟我们一起去。她也去扫地,也陪那些爷爷聊天,有时候学校里有什么活动,她也跟他们(老人们)分享。有几个爷爷也很喜欢她。”(20220108-YL)护理员YL经常发动丈夫、带领子女共同为老人服务,因此她家被授予“2019年全国优秀为老服务家庭”荣誉称号。一人带一家,护理员在家庭中播下了公益种子。

再次,护理员的善心义举激发服务对象及其家属的公益行动。护理员为老人提供的助餐、助洁、助医、助浴、助购等照料服务,改变了农村弱势老人“饭无人做,衣无人洗,生病无人照顾”的窘境,尤其是患病老人,护理员助医、助餐服务增强了他们治病康复的信心。同时,护理员的服务也为农村弱势老人带来心理的关怀和慰藉,特别是无子女的“五保”老人,护理员的到来使他们拥有倾诉和谈话的对象:“有时候你不做事都可以,她们就想见你,和你说说话啊,这些老人的要求都不高哦。”(20220109-HLX)而服务对象及其家属对于护理员的公益行动抱以感激之情,也加入公益实践中。一方面,服务对象及其家属会直接回馈护理员,力所能及地帮其做些事。在护理员XYH的丈夫过世后,服务对象来到她家中,帮助处理丧事,并给予她安慰:“他们就说,我们就是你的娘家人,你老公不在啦,你有什么事要对我们说喽。”(20220107-XYH)另一方面,服务对象及其家属心怀感恩之心,帮助其他社会成员,将公益理念进一步传播。残疾人TSL(全身肌无力)的父亲是护理员ZYP的服务对象,在看到护理员对于父亲的悉心照顾和对这个低保家庭的帮扶后,TSL主动找到护理员和KY中心,希望尽自己的能力帮助别人也做一些事,并帮忙整理项目资料、为贫困儿童捐款。

最后,护理员的服务实践不仅在其自身和服务对象之间创造和传递公益力量,而且扩展至乡村共同体层面。其一,养老护理员的公益行动改变了乡村共同体对于农村困境女性与弱势老人的成见。护理员与服务对象都是弱势群体,处于乡村共同体的边缘世界,她们有着被“污名化”的风险,甚至彼此之间存在一定成见和误解:“我还没接手的时候就是有顾虑,担心老人会(性骚扰),但是真正接触了,(发现)他们还是不会的,他们还是很注意的。”(20220113-LXH)服务实践不仅改善了两者之间的关系,而且其他村民也逐渐正视、尊重她们,照顾弱者、关爱弱势群体的公益理念在乡村社会传播开来。“有些老人以前家里蛮脏的,我一开始去的时候都没地落脚的,其他人更不愿意往他那里去的咯。现在帮他打扫干净,那些周边老人也三三两两都跑到他们家门口来坐一坐,过来玩一玩,也不会再嫌弃他。”(20220108-ZG)

其二,护理员的公益行动得到村民的广泛称赞,公益项目的进入唤起民众内心对于“义”的记忆与认知,孝敬老人、互帮互助等传统文化被重新提及。“他们周边的邻居都是知道我们的,每次我们过去,他们就说那个义工来了、义工来了,这护理员比亲女儿还要亲呢!”(20220109-SLC)“义”和“亲”体现出村民对于护理员角色的认知和对其行为的认可,村民口中的“义”更多指向传统道义而非法律义务,他们认为公益项目与公益行动是在践行、弘扬传统道义,而道义就是当好人、做好事。

综上可知,“芙蓉花开”项目开展以及农村困境女性蜕变的过程包括两个环节。第一环节主要是公益组织与农村困境女性的互动,是前者为后者赋权增能、使其成为农村居家养老合作伙伴的过程,也是“芙蓉花开”项目设计的第一重合作生产。第一重合作生产及其创造的公共价值是极为有限的,合作主体是公益组织与农村困境女性,公共价值聚集于农村居家养老服务领域。第二环节是第一环节的延伸,是农村困境女性通过养老护理员身份所引导的合作生产,也是“芙蓉花开”项目的第二重合作生产,合作主体得以扩展至护理员的子女、丈夫,服务对象及其家属和其他村民,公共价值从农村居家养老延伸至其他公共事务和公益活动之中。从第一环节到第二环节,合作生产得以传递,公共价值得以积累,乡村公共价值的合作生产实现由点到面的转变。“芙蓉花开”项目与乡村公共价值合作生产见图1。

图1 “芙蓉花开”项目与乡村公共价值合作生产

五、沟通权力如何促使困境女性创造乡村公共价值

从一个人做公益,到一家人做公益,再到全村人做公益,这是“芙蓉花开”项目有心栽花与无心插柳相结合的产物,前文对于两个环节进行了区分和介绍。那么该项目为何能够实现“无心插柳柳成荫”,即农村困境女性为何能借助养老护理员促成乡村公共价值的合作生产?第一环节如何顺利驱动第二环节?笔者认为这与“芙蓉花开”项目运作的权力基础相关,沟通权力以平等化运作和在地化实施的形式保障了乡村公共价值的合作生产。

(一)沟通权力与平等化

沟通权力本身便意味着平等,旨在摆脱主体之间因多重差异而造成的话语权不平等,强调在价值识别、表达、协调方面,参与者均具有同等的表决能力和支配能力[46]。平等化意味着“芙蓉花开”项目的组织者KY中心与农村困境女性以及她们的服务对象之间是平等主体,她们之间更多是运用沟通权力回应需求、处理冲突、解决问题,而非传统的行政权力。农村困境女性与KY中心的互动,以及她们与服务对象的互动都是平等的交往行为,其服务过程是沟通权力所支配的,使得农村困境女性愿意从事护理工作,在完成既定工作份额之外,甘心付出额外劳动。

“芙蓉花开”项目伊始,公益组织与农村困境女性之间便通过持续沟通确立合作伙伴关系,这种关系不同于家政服务行业的雇主与雇员关系,也有别于传统公益中赋能主体与赋能对象的关系,而是共惠的合作伙伴。从价值产出而言,护理员的工作使得农村困境女性能够获得职业技能和劳动报酬,增加家庭收入,缓解生活困难,尤其是陷入经济困境的女性,工资收入为她们贴补家用、维持生活所需提供帮助;公益组织则借助护理员的帮助,提高自身在农村居家养老领域的服务水平,增强制度合法性和承接政府购买服务的竞争力。从互动过程来说,在困境女性的赋权增能和养老护理工作上,双方均不具有绝对权力。困境女性是在自愿的情况下承担养老护理员工作,KY中心也对她们进行了事前甄选,双方互相选择,是自愿与理性的结合;在承担工作任务之中,KY中心会及时解决护理员的疑惑,协商解决问题、克服困难,护理员将公益组织成员视同“姐妹”,是携手成长、共同为老人服务、一起做公益的。“我们这些人工作起来都还是比较满意的,很舒服。那个SJ对于我们这些员工没有高低贵贱之分,没有说我是老总啊我是干部啊,这下面的人怎么样,不会的。甚至她比我们下面的员工还要谦虚,还要低调,我们的老总就是这样,所以我们这些人都非常愉悦。”(20220106-WLM)

此外,KY中心会充分关注护理员的个人发展,并未将两者之间的合作关系限制在养老护理工作上,而是从困境女性的长远发展着手,进一步加深两者之间的关联度与信任感。和谐的伙伴关系使得农村困境女性感受到尊重和关怀,愿意认真从事养老护理及其他服务工作。

农村困境女性与服务对象同属于农村弱势群体,两者通过护理员的工作与服务实现了互助共惠,不存在老人或护理员的单方面霸凌。她们之间以构建平等、信任、共惠的交往关系为关键,以沟通理性指导护理服务全程。首先,护理员与服务对象可以提前约定服务时间,也可以根据临时安排调整时间,服务对象如果有亲戚、客人拜访,可以和护理员通过电话协商,邀请她们到家里来帮忙做菜,以及共同进餐;而护理员家中有事,也可以和服务对象商定推迟服务时间。其次,机构只提供了每月必须完成的基准任务量,并不会具体安排护理员每天的工作时间、工作内容和工作顺序,护理员可以根据老人的需求和自身的时间来完成工作量。“我到那里就是和她们说话,然后她们要是衣服脏了,我就给她们洗衣服,要是该洗被子,我就洗被子,但是如果天气不好的话,我就和她们商量一下,改天再洗。”(20220108-ZYP)最后,双方达成信任共识,尤其是服务对象表现出对护理员的高度信任。“就像我照顾的那个刘娭毑,这不马上就要过年了嘛,我就搞了两只鸡,在外面搞了两只鸡给她送过去。还有一个老人,他的药就要吃完了,我就去卫生院给她拿了药。她现在的身份证、银行卡、医保卡都要我保存的。像上次她取钱就是让我去。”(20220106-LGX)

服务对象的信任感也在驱动着护理员更尽心地为其提供服务,从而将服务工作转变为公益实践。有效沟通使得服务对象及其家属能够理解护理员的服务更多是出于善心做好事,而非完成工作任务。护理员以善心善行对待老人,服务对象及其家属也以爱和公益回馈给护理员以及其他村民。

(二)沟通权力的在地化

哈贝马斯运用沟通权力摆脱系统与生活世界的二元之争,企图在消弭两者差别之后,建立公共领域,以实现沟通权力的在地化[47]。而“芙蓉花开”项目针对农村困境女性所开展的一系列赋能举措,以及乡村公共价值的合作生产过程,均没有脱离她们的私人场域(家庭)和传统公共空间(村庄),而是注重她们在两个空间的价值呈现与发挥。即“芙蓉花开”的在地化涵盖家庭私域空间和村庄公共空间两个维度,农村困境女性的个体价值嵌套在家庭之中,并延伸至公共空间,从而实现由困境女性到有为母亲,再到公益种子的转变。

首先,通过嵌入家庭私域空间,“芙蓉花开”项目平衡了农村困境女性在母职责任和自我发展之间的冲突。父权社会的性别分工通过“母职”的构建来剥削女性,通过忽视照料劳动来将其个体价值隐形已经成为女性主义研究的共识[48],部分女性主义学者认为需要解组家庭从而将女性彻底从照料劳动和家庭附庸的角色中解放出来,如舒拉米斯·费尔斯通(Shulamith Firestone)认为,女性受压迫的核心在于其生育和养育孩子的母职,只有通过采用替代性的生育技术将女性从这种压迫性的生物命运中解救出来,才能消除性别角色差异,最终形成一个雌雄同体的平权社会[49](PP 416-434)。但是,这可能并不符合农村困境女性的当下诉求,她们绝大多数都是将家庭照料责任放在首位,希望在照顾老人和孩子之外,寻求自我发展和个体价值实现的可能,并通过后者补充前者,而非取代前者。即女性在走出家门的同时,并未走出家庭[50]。“芙蓉花开”项目便关注到这种诉求,它采用在地化、宽松式管理,农村困境女性所护理的老人都是在其住址附近,最远的地方骑电动自行车在20分钟内也能够到达;孩子尚幼的护理员在把孩子送至学校之后开始工作;孩子寄宿的护理员会在星期四、星期五增大工作量,以增加周末陪伴孩子的时间;家中有残疾人或老人的护理员会妥善处理为家人做饭和帮助服务对象做饭的时间冲突。因此,在“芙蓉花开”项目中,农村困境女性在实践中既承担起家庭的责任,也在母职之外获得和保持自我,这也是她们坚持这份工作的原因以及动员家人参与到服务老人活动中的底气。

其次,通过嵌入村庄公共空间,“芙蓉花开”项目保障了农村困境女性的个人价值与公共价值互动。所谓公共空间是一个由人们通过言语及行动展现自我,并进行协力活动的场域[51]。汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)认为,公共空间的存在摆脱了个体无益性,它为每一个公民的参与提供了舞台和以公共价值延长个人有限生命的机会[52](P 198)。言行等沟通行为会使一个人的特性以他自己不完全意识到的或控制住的方式流露给他人,并能在此基础上得以存留。“芙蓉花开”项目的护理员与服务对象大部分是同村居住,小部分是邻近村庄,她们共处于同一个乡村共同体之中。护理员的行动价值一定程度上是被乡村共同体的其他成员建构的,如称其为“义工”,称赞她们的工作,即农村困境女性的个体价值在公共空间之中得到承认。社会回应进一步鼓励了护理员的公益行动,公共空间对于女性的赋权会传输到家庭空间,使护理员有信心动员丈夫、子女参与公益行动,实现从母职照料责任到母亲公益教导权力的转变。另外,个体价值在公共空间中上升为公共价值。农村困境女性所特有的女性气质从家庭空间延伸至公共空间,如与男性相比,她们具有更强的共情倾向性,具有更多的代入感、换位感和同理心[53],使得她们能够更好地与服务对象沟通,进而形成“女儿”的角色。而护理员所动员和感染的其他村民也以女性为主,以女性为先,她们之间的“姐妹”关系和较强的同理心使得公益理念易于传播,实现“社会母职实践”(social mothering)。农村困境女性的个体价值通过公共价值的方式彰显。

六、总结与讨论

首先,“芙蓉花开”项目不仅沿袭合作生产的思路,而且形成一种传递型的合作生产模式。以往研究所关注的合作生产,或是制度设计所形成的自上而下模式[54][55],或是实践总结所得出的自下而上模式[56],皆是单环节的合作生产。“芙蓉花开”项目则包括两个环节:第一环节主要是公益组织与农村困境女性的合作生产;第二环节则是公益项目在实践中的扩展,是乡村共同体诸成员的合作生产。第一环节以平等化与在地化的项目设计,通过沟通权力和空间权力驱动第二环节的进行,两个环节连续递进。从创造的公共价值来看,无论是客观存在的公共服务,还是主观存在的公共精神,第二环节拥有第一环节不可比拟的价值产出。此外,以往研究将多元主体的角色转变作为合作生产的关键[57],但并未看到多元主体不是在同一时间、同一起点进行转变,也忽略了多元主体之间的互动过程。“芙蓉花开”项目的传递型合作生产则是公益组织、农村困境女性、农村困境女性的家人、服务对象及其家属、其他村民依次参与的过程。在合作主体不断延伸之时,公益行动在增加,公益理念在更大的范围内传播,促成公共价值的积累。

其次,乡村公共价值的合作生产模式为企业慈善资源、社会组织等外部公益力量的进村入户提供了一种新思路。尽管引导村民参与公共价值创造已成为外部公益力量进驻乡村的既定目标,但在实践中,单向的唯资源输入论独领风骚,公益力量往往将农村弱势群体作为服务对象看待,或者将其与普通志愿者等同视之。“嵌入”模式虽强调公益力量需要深入乡村场域,了解其结构特征,形成需求清单,以期通过需求与供给的有效对接,提高公益资源的利用率和实现公共价值的最大化[58]。但是,在公益资源既定的情况下,以“节流”的方式创造公共价值的思路,仍未跳出资源输入论的窠臼,也没有真正实现发展型救助。“芙蓉花开”项目所体现的传递型合作生产则是为创造乡村公共价值“开源”。它在项目设计上把农村困境女性定位为合作生产者,而非传统模式的协助者或志愿者;在实践中,农村困境女性更是成为乡村公共价值的主导生产者,以及公益力量进村入户的“代理人”。公益代理人的存在使得该项目能够“以小拨大”,即通过有限资源输入产生无限乡村公共价值的效果,而公益组织促进乡村公共价值合作生产的关键便在于培养公益代理人。培养是一个长期的过程,是一个以弱势群体为中心的赋能过程,它要求公益力量既需要充分认识到弱势群体的困难所在,也要关注到她们自身所具备的个体价值与社会资本,以平等的姿态接触弱势群体,以沟通权力支配合作进程,以合作发展助力双方成长,从而培育更多的公共价值创造主体。

再次,乡村公共价值的合作生产模式也意味着农村困境女性等弱势群体发展的新趋向。与单向输入模式紧密相连的是公共价值创造的“强者”逻辑,提倡社会“强者”创造社会财富、预设公共精神,并通过公共服务与社会教化的方式,教养弱势群体,从而创造乡村公共价值[59]。但以“三留守”群体为主的乡村社会,缺少“强者”逻辑的内在基础,人口结构的既定事实决定了“弱者主位”的必然性。“芙蓉花开”项目的实践表明弱者做公益、创造公共价值的可能,弱者无法帮助他人的传统经验被打破。沟通权力以平等化和在地化的方式,保障农村困境女性参与并引导乡村公共价值的合作生产。借助沟通权力,农村困境女性从边缘角落走向村庄公益事业的舞台中央,她们的个体价值和女性气质以公益行动的形式呈现在公共空间,其个体价值和公共价值均得以增加;同时,个人逐渐走出工作困境、经济困境与发展困境,其在家庭空间的话语权和公共空间的身份地位均得到提升,她们不再因农村困境女性的标签而被其他主体另眼相待。

最后,以第三次分配和公益力量进村入户为契机,本文总结“芙蓉花开”项目经验和探讨乡村公共价值的合作生产模式,旨在微观上为农村困境女性等弱势群体的发展助力,在中观上促使公益力量与慈善资源的价值最大化,在宏观上不断推动乡村公共价值的创造,从而奠定乡村振兴与共同富裕的社会基础。