甘肃省响潭沟金矿矿床地质特征及找矿远景研究

2022-08-02许永兴朱随洲缪姝丽储照波李令斌

许永兴,朱随洲,缪姝丽,储照波,李令斌

(山东正元地质资源勘查有限责任公司,山东 济南 250101)

2018年,随着国家先后出台环保税、资源税政策及自然保护区等生态功能区内矿业权退出,部分黄金矿山企业减产或关停整改,导致黄金产量自2000年以来出现大幅下滑。响潭沟一带经济欠发达,地方财政收入较少[1-5],因此,对该矿床进行合理开发利用,不仅具有良好的市场经济前景,而且对区域地方经济、税收、劳动就业等社会发展具有重大示范意义[6-10]。本文通过对天水市响潭沟金矿矿区地质特征和矿体特征的分析,探讨矿床成因机制和找矿方向,为甘东南李子园—太阳寺金银多金属成矿带的发现提供基础地质资料和勘查找矿思路。

1 区域地质背景

研究区位于甘肃省东南部,大地构造上位于西秦岭造山带东段之北秦岭岩浆弧带内,属华北地层大区秦祁昆地层区北秦岭地层分区与中秦岭地层分区的结合部,处于李子园—太阳寺金银多金属成矿带东段。以华北地块为基底,经元古宙奠基、加里东早期裂陷接受海相火山—碎屑岩沉积,加里东晚期褶皱造山,并经历了华力西期、印支—燕山期强烈改造的复合造山带,具多期次地质构造演化历史,复杂的变质变形特征。

区内主要出露古元古界秦岭岩群(Pt1Q)、新元古界丹凤群木其滩组(Pz1m)、上古生界大草滩群(DDc)、白垩系麦积山组(Km)及新生界第四系。区内岩浆岩分布广泛,主要为华力西期和燕山期二长花岗岩,其中华力西期二长花岗岩与金多金属成矿关系密切,岩体与围岩的外接触带是成矿的有利部位[1-4]。区内属娘娘坝—李子园变质地带,发育低—中级变质岩,仅在局部地段发育动力及接触变质岩石。主要分布于秦岭岩群、丹凤群及部分泥盆系地层中,变质程度以区域浅变质的绿片岩相及中等变质的角闪岩相为主。

2 矿区地质特征

2.1 地层

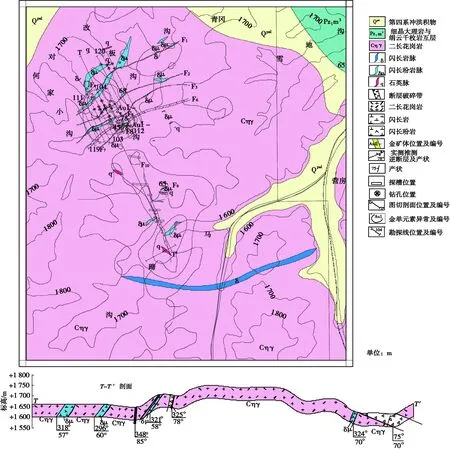

矿区没有地层出露,仅在矿区外的西南角牛家坟一带出露有新元古界丹凤群木其滩组三段(Pz1m3)地层(图1),呈北西走向,倾向北东,产状为60°~75°∠80°~83°。

图1 响潭沟金矿矿区地质简图Fig.1 Geological map of Xiangtangou gold mine area

2.2 构造

区内未见有褶皱构造,断裂构造发育,主要有北西向断裂(F10、F12—F14)及北东向断裂(F1—F9、F11)。北西向断裂为早期断裂构造;北东向断裂形成晚于北西向断裂,以挤压逆断层为主,具有多期活动特征,是区内重要的控矿构造[2,5-8]。

(1)北西向断裂。产于马蹄沟—白音一带的二长花岗岩中,断裂性质为挤压逆断层。规模最大的断裂为F10,长约480 m,带宽8~20 m,倾向60°~70°,倾角70°,带内物质主要以碎裂二长花岗岩及石英脉角砾为主,两侧围岩以二长花岗岩为主,与成矿关系不密切。F13具多期活动特征,AuⅡ-1矿体产于该断层中,与成矿关系密切。

(2)北东向断裂。区内的控矿构造主要产于对门沟一带,规模较大的断裂有F1、F2、F3、F6。其余断裂规模小,分布较集中,两侧围岩以二长花岗岩为主,闪长玢岩次之。如:F2断裂产于对门沟中部及改板沟南部的二长花岗中,挤压逆断层,长约1 km,产状为325°~348°∠68°~87°,带内物质主要以黄铁矿化碎裂二长花岗岩角砾及黄铁矿化碎裂石英脉为主,两侧围岩多为二长花岗岩,局部围岩为闪长玢岩,严格控制AuⅠ-1矿体规模及形态。

2.3 岩浆岩

区内侵入岩发育,出露有华力西期天子山中粗粒二长花岗岩体。西南侧与新元古界丹凤群木其滩组地层呈侵入接触,相带不明显;东部与围岩呈断层接触。岩石中普遍含有少量金属矿物,且分布不均。围岩发生不同程度的角岩化、硅化及混合岩化等变质和蚀变现象,变质及蚀变带宽数十米[9-10]。此外,出露有闪长玢岩、闪长岩及石英脉等脉岩,石英脉与该区金矿化关系较密切。

2.4 地球化学特征

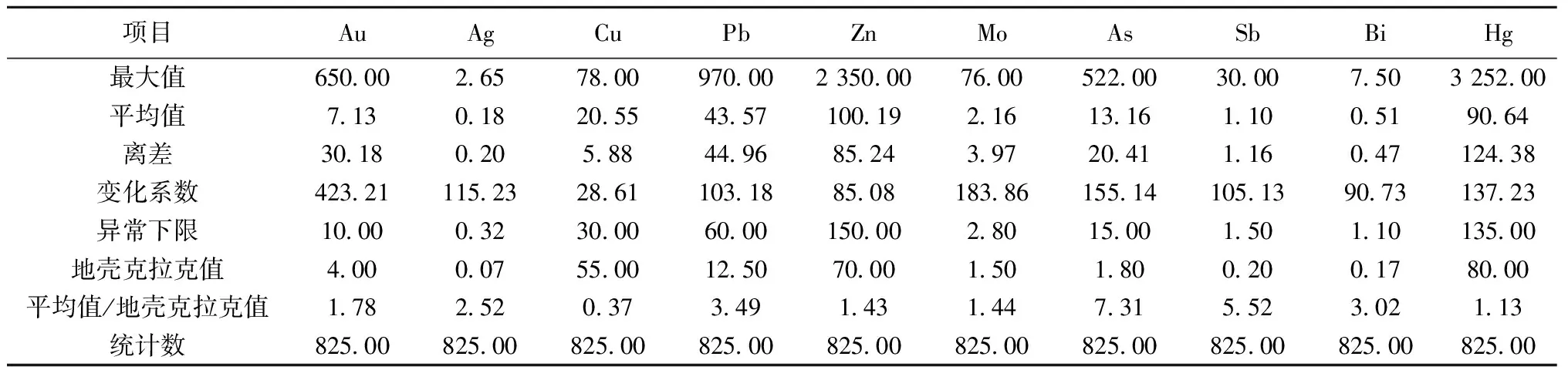

2011年甘肃省有色地质调查院在原矿区开展了1∶2.5万沟系次生晕土壤测量,圈定了营房—石管子以西综合异常和碎石子以南异常综合异常2处综合异常。各元素平均含量与其相应的地壳克拉克值对比(表1),浓集克拉克值在1.13~2.52的元素有Ag、Hg、Mo、Zn、Au,元素背景均较高,为区内富集元素;浓集克拉克值大于2.52的元素有Pb、As、Sb、Bi等元素,呈显著富集状态;Cu元素的浓度克拉克值为0.37,在区内分布相对贫化。

表1 各元素地化参数统计Tab.1 Statistics of each element geochemical parameters

总之,区内Au、Mo、As、Hg、Ag、Sb、Pb等元素背景值高又具强分异的特点,最易形成富集,是本区主要富集元素或伴生元素;Cu元素在本测区背景值低而且分异弱,分布均匀,一般情况不利富集[11-12]。

(1)营房—石管子以西综合异常。位于营房—石管子一带以西200 m左右,产于华力西期二长花岗岩中,两侧出露地层为丹凤群木其滩组变砂岩(石英岩)、二云母片岩、绢云石英片岩夹绿泥绢云片岩、片理化灰岩、大理岩、变石英角斑岩。局部发育走向近南北闪长岩脉。异常规模较大,强度较高,三级分带特征明显;由Au、Ag、Sb、Pb、Mo、Bi等单元素异常组成;Au最大值为132×10-9,平均值为32.6×10-9,衬度为3.26,异常点65个;其中,Au、Ag、Sb异常呈南北向带状分布,异常套合较好,向西未封闭;Pb、Mo、Bi异常位于综合异常区北部,呈等轴状分布,Mo、Bi异常向东未封闭。

综合异常由2组单元素异常组成。①Au、Ag、Sb组合异常:呈近南北向分布,与该区外围主要含金断裂构造一致,异常两侧出露的丹凤群木其滩组地层是重要的含金层位,异常产于华力西期二长花岗与丹凤群木其滩组接触带部位,组合异常中Au异常地化特征突出,成矿趋势明显,具有形成中低温热液型金矿的良好地质地球化学条件,为寻找金矿提供了靶区[13]。②Mo、Bi、Pb组合异常:Mo异常规模大,强度较高,异常分带明显;Mo、Bi异常呈等轴状分布;产于华力西期二长花岗岩中,与区域含Mo岩体时代相近,具有形成中高温热液型钼(铋)矿的有利地质地球化学条件。2014年对该异常进行查证,发现矿带1条,金矿体2个(AuⅠ-1、AuⅠ-2矿体)。故该异常为矿致异常。

(2)碎石子以南异常综合异常。位于碎石子以南约400 m,产于华力西期二长花岗岩中,其东北部约300 m出露地层为丹凤群木其滩组变砂岩(石英岩)、二云母片岩、绢云石英片岩夹绿泥绢云片岩、片理化灰岩大理岩、变石英角斑岩,北部1 km左右出露碎石子金银矿。异常呈等轴状分布,规模较大,强度中等,分带特征不明显,但异常中心突出,极值较高,成矿趋势明显,以Au、Ag、As、Pb、Zn、Hg、Sb等元素组合为主;Pb最大值为970×10-6,平均值为136.5×10-6,衬度为2.28,异常点42个;Au主要由2个单点高值异常组成,其极值分别为650×10-9、470×10-9。

综合异常中Pb规模较大,Au、As、Zn、Hg、Sb等异常极值高,成矿趋势明显,以Au、Pb为主,成矿地质地球化学条件较好,是形成金铅(锌银)等多金属矿的有利地段。此次利用钻探工程对异常进行查证,共施工了3个钻孔,发现矿带1条,金矿体2个矿体(AuⅡ-1、AuⅡ-2)。故该异常为矿致异常。

2.5 地球物理特征

2016年甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院选择金矿化较好的地带开展了 1∶2 000激电中梯剖面测量,并优选激电异常布施可控源音频大地电磁测深。共圈定了激电异常4处,划分了断裂构造带4条。

2.5.1 重磁异常和激电异常特征

矿区布格重力场由西向东场值升高,反映出莫霍面埋深西深东浅;金矿分布于发生明显变化的重力梯度带和正布格重力异常区内,并与规模小强度低的磁异常关系比较密切。航磁异常主要分布于靠近八卦山、天子山中酸性岩体的外接触带,主要由地表铁矿体引起。视极化率为0.29%~10.91%,背景值为2.5%,异常主要分布在中西部和东南部;视电阻率为99~1 657 Ω·m,背景值为600 Ω·m,异常分布在南部和中东部。

2.5.2 岩(矿)石物性特征

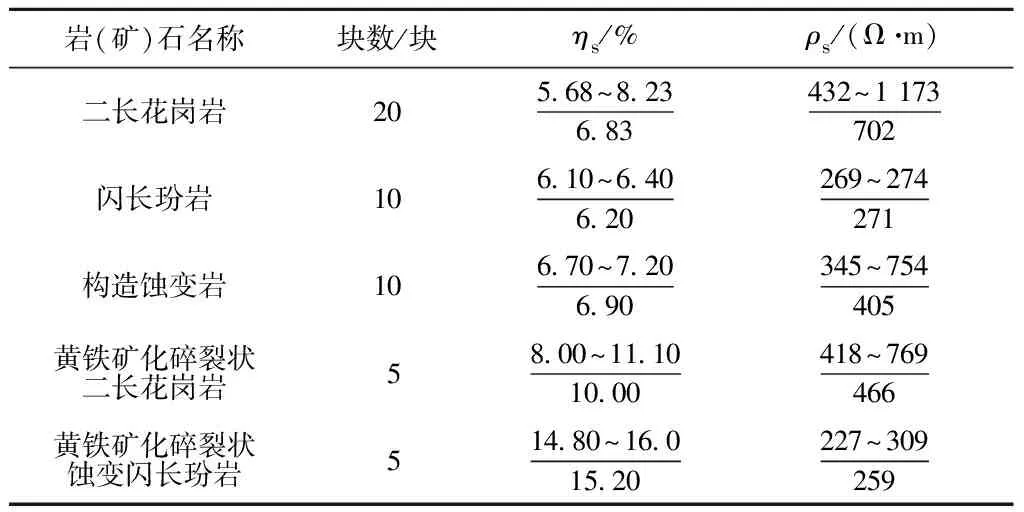

区内共采集物性标本5组共50块,对所有采集到岩(矿)石标本使用SCIP样本岩芯IP测试仪进行物性测定(表2)。

表2 岩(矿)石电性参数统计Tab.2 Statistical table of stone electric parameters of rock(mine)

从表2可以看出,矿区视电阻率为227 ~1 173 Ω·m,视极化率值较高;黄铁矿化碎裂状蚀变闪长玢岩呈低阻高极化特征;黄铁矿化碎裂状二长花岗岩视极化率较高,但视电阻率也较大,呈中阻高极化特征;其他岩性标本视极化率均较低。总之,寻找中低阻高极化体为本次找矿的目标。

2.5.3 激电中梯剖面异常特征

本次激电中梯剖面工作共有12条测线,共圈定低阻高极化激电异常4处,分别命名为JD1、JD2、JD3、JD4。

(1)JD1异常。3线38号点至5线35号点处,宽度为10 m,呈近东西向展布,其视极化率为8%~10.5%,视电阻率为700 Ω·m左右,属于中阻高极化异常。结合地质资料,异常处为大面积二长花岗岩,异常由隐伏中阻高极化体引起,综合分析,初步推断该异常为隐伏构造中的黄铁矿化碎裂状二长花岗岩引起,具有进一步找矿前景。

(2)JD2异常。3线24号点处,视极化率为10.31%,视电阻率为876 Ω·m,属于中阻高极化异常。结合地质资料,异常处为大面积二长花岗岩,地表出露有黄铁矿化碎裂状二长花岗岩,故推测异常由黄铁矿化碎裂状二长花岗岩引起,具有进一步找矿价值。

(3)JD3异常。8线24号点至12线16号点,宽度约20 m,在9线19号点、10线16号点出现视极化率极大值,分别为9.4%和8.52%,对应视电阻率分别为237、262 Ω·m,属于低阻高极化异常。结合地质资料,异常处为二长花岗岩,初步推断异常为隐伏的黄铁矿化碎裂状蚀变闪长玢岩引起,为矿致异常,具有进一步找矿前景。

(4)JD4异常。在1—12线10号点附近、8线10号点视极化率为10.91%,视电阻率为279 Ω·m;9线11号点视极化率7.3%,视电阻率263 Ω·m;10线10号点视极化率5.56%,视电阻率215 Ω·m,属于低阻高极化异常。根据地质资料,推断该异常由断裂破碎带中的蚀变岩引起,具有进一步找矿价值。

2.5.4 可控源音频大地电磁测深

本次工作在激电异常较好地段布设可控源音频大地电磁测深工作,进一步解译低阻体的埋深、产状等空间展布特征[11-17]。

(1)6线2D反演电阻率断面图。整体表现为高阻特征,电阻率为1 000~15 850 Ω·m,结合地质资料,整条测线处于二长花岗岩中,有3处低电阻率异常带,分别命名为F1′、F2′和F3′,电阻率为50~500 Ω·m。F1′低电阻率异常位于7号点,向下延伸约400 m,电阻率为40~400 Ω·m,向北陡倾,异常与已知断裂带F8位置、倾向大致吻合,推断该异常由断裂破碎带F8引起;F2′低电阻率异常位于31号点,向下延伸200 m左右,向南倾斜,电阻率100~400 Ω·m,并与F1′断裂在地表向下200 m处交汇,推断该异常由隐伏断裂破碎带引起;F3′低电阻率异常位于35号点,向下延伸约150 m,向北陡倾,电阻率为100~500 Ω·m,与已知断裂带F3倾向与该异常一致,推断该异常由断裂带F3引起。

(2)9线2D反演断面图。整体表现为高阻特征,电阻率为1 000~2 500 Ω·m,均处于二长花岗岩中,电阻率范围为二长花岗岩的电阻率范围,3处低电阻率异常带,分别命名为F4′、F5′和F6′,电阻率为30~700 Ω·m。F4′低电阻率异常在9号点处,电阻率为30~400 Ω·m,向下延伸400 m左右,向北倾斜,与已知断裂F8位置倾向大致吻合,推断该异常与6线F1′均为同一断裂破碎带F8引起;F5′低电阻率异常位于9—19号点地表以下约50 m处,电阻率为30~70 Ω·m,向南倾斜并交汇于F4′断裂,推断由隐伏断裂构造引起,具有进一步找矿价值;F6′低电阻率异常在23号点处,电阻率为30~800 Ω·m,向下延伸200 m左右,向北倾斜,与已知断裂带F3位置倾向大致吻合,故推断该异常与6线F3′低电阻率异常均为同一断裂破碎带F3引起。

2.6 变质作用

区内变质作用主要有区域变质作用、动力变质作用和接触变质作用。①区域变质作用在区内形成广布的区域变质岩,其特征与区域片理及构造线方向一致,并显示出由南向北、由西向东变质作用由弱变强的趋势;②动力变质作用在区内呈线状分布,与区域性断裂构造线方向一致,并形成各种动力变质岩,主要是构造角砾岩;③接触变质作用主要发育在天子山二长花岗岩体的港湾状外接触带岩石中,形成各种角岩化岩石。

总之,区内金矿体的形成与动力变质作用关系密切,所圈定的金矿体均赋存于断裂构造带中;其他变质作用尚未形成具有工业价值的金矿体,与成矿关系不明显。

2.7 围岩蚀变

受变质分异热液、构造分异热液和其他热液作用影响,区内广泛发育蚀变交代变质作用,形成区内广泛分布的各种蚀变岩石(图2)。围岩蚀变主要有硅化、绢云母化,褐铁矿化、黄铁矿化、黄铜矿化、褐铁矿化、碳酸盐化及绿泥岩化。硅化、绢云母化主要分布于近矿围岩和矿体中,远离矿体则明显减弱。金属硫化物集中分布于矿体或矿化体中。蚀变强度与矿化程度呈正相关。

图2 蚀变带岩石特征Fig.2 Rock characteristics of altered zone

(1)硅化。硅化与成矿关系密切,与断层有关的硅化为本区主要找矿标志。表现形式有2种:①均匀的交代原岩,在硅质含量高的岩石中硅化强,与矿化关系不明显;②分布于金矿(化)体及近矿围岩中,呈脉状沿断层、裂隙充填,石英矿物呈中细的自形晶或他形粒状,渗透交代现象明显,与金矿化程度呈正相关,为金矿化期产物。

(2)褐铁矿化。主要分布于氧化矿石及近地表围岩中,多呈星点状及不规则状产出,为勘查区内主要找矿标志。表现形式有2种:①大面积的沿岩石片理充填的粉末状褐铁矿,与矿化关系不密切;②土状、胶状、蜂窝状褐铁矿,分布在断裂及断裂两侧近地表部位,局部构成蚀变岩型金矿石,其蚀变紧紧围绕矿体、矿化体、断裂带分布,远离矿体蚀变程度急剧减弱,蚀变程度与矿化程度呈正相关。

(3)黄铁矿化。勘查区内围岩和矿体均发生了程度不同的黄铁矿化。围岩中蚀变较弱,浅黄色,半自形—自形晶立方体,稀疏星散状不均匀分布,细脉状者少见;矿体中蚀变强烈,但极不均匀,星点浸染状、不规则细脉状、碎裂团块状及不等粒状集合分布于矿石中,灰黄色。黄铁矿化为金矿化的早期产物,空间上二者紧密伴生,自然金多分布于其粒间及其微裂纹中,为最主要的载金矿物。

3 矿床地质特征

响潭沟金矿矿体产于断层破碎带中,矿体严格受构造控制,(332)+(333)类金矿石量248 978.47 t,金金属量1 415.09 kg,金平均品位5.68×10-6。伴生银金属量629.90 kg,银平均品位2.53×10-6。

3.1 矿体特征

3.1.1 矿带特征

区内共发现金矿带1条(Ⅰ号矿带),受北东向断裂带控制,断裂构造既是导矿通道,又是容矿构造,所圈定的金矿体均赋存于断裂破碎带内,矿体产状与断裂产状一致。

矿带位于改板沟—对门沟一带,延伸长约600 m,地表宽130~220 m。断裂带走向为北东向展布,倾向北西,倾角48°~68°,性质主要表现为逆冲断层,矿带分布受断裂破碎带F2、F3、F6所控制,其中F3断裂不含矿,F2断裂含矿性较好。具多期活动特征,表现在顺断层充填的石英脉多被挤压破碎成砂状、角砾状、石英团块状,岩石具硅化、黄铁矿化、碳酸盐化等。

矿体主要分布于断裂带内,矿体产状与断裂带产状基本一致,断裂带内有脉岩充填时矿体主要分布在脉岩及断裂两侧。局部石英构成金矿体,大部分构造角砾岩成矿体。带内岩石主要由碎裂状的二长花岗岩、闪长玢岩组成;蚀变以黄铁矿化、硅化为主,黄铁矿充填于岩石裂隙中,呈细粒、细脉状等;硅化表现为石英细脉、石英团块等,石英细脉厚0.2~10.0 cm,少量斜切地层产出;金属矿化以褐铁矿化、黄铁矿化为主。

3.1.2 矿体特征

区内Ⅰ号矿带共圈定金矿体4条(AuⅠ-1、AuⅠ-2、AuⅠ-3、AuⅠ-4),长61~139 m,平均厚度1.22~3.33 m,Au平均品位1.10×10-6~35.87×10-6,单样最高Au品位64.45×10-6,伴生Ag平均品位2.21×10-6~53.11×10-6,矿体倾向北西,倾角63°~83°,主要受北东向断裂控制,矿体与顶底板界限较明显。金矿化与黄铁矿关系密切,矿体多呈脉状、似层状产出。

(1) AuⅠ-1矿体。位于对门沟—改板沟一带107—108号勘探线之间,展布北东向,主要受断层F2控制,矿体产状与控矿断裂一致,长100 m,厚度0.98~3.65 m,平均厚度2.10 m,变化系数44.33%,属稳定型;Au品位1.99×10-6~8.40×10-6,Au平均品位4.38×10-6,Au品位变化系数44.67%,属均匀型;矿体最大垂深175 m。受逆断层控制,断层产状313°~348°∠83°~87°,矿体呈似层状、脉状分布和产出主要受断裂构造控制,赋存于二长花岗岩、闪长玢岩间断层内,矿石类型主要为黄铁矿化构造角砾岩型矿石。矿石具黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等蚀变,矿体与围岩界限清晰。顶、底板均为二长花岗岩、闪长岩玢,矿体与围岩呈断层接触。

地表由5个槽探控制,矿化不均匀,矿体连续不稳定,断续出现富集地段,矿体控制总长100 m,厚度0.98~1.24 m,平均厚度1.09 m,Au品位1.99×10-6~4.04×10-6,平均品位3.40×10-6。矿体倾向北西,倾角82°~87°,地表见矿矿石类型为褐铁矿化构造角砾砾岩,矿体与围岩呈断层接触,顶底板二长花岗岩和闪长玢岩等。1608中段(PD1):矿体长100 m,标高+1 756 m,位于103—104勘探线之间;呈似层状、脉状,1个沿脉和3个穿脉控制,厚1.72~3.08 m,Au品位2.22×10-6~3.59×10-6,矿石类型为黄铁矿化构造角砾岩,矿体分布和产出主要受断裂构造控制,矿体产状与断裂一致,走向213°~260°,倾角79°~83°,矿体与围岩呈断层接触,顶底板均为二长花岗岩、闪长玢岩等。深部工程由5个钻孔控制,矿体走向工程间距一般为38~42 m,矿体斜深工程间距67 m,厚度1.48~3.65 m,Au品位3.81×10-6~8.40×10-6,矿石类型为黄铁矿化构造角砾岩,矿体在走向延伸及倾向延深方向均具局部膨大缩小的特点。

(2)AuⅠ-2矿体。位于对门沟—改板沟一带104—108号勘探线之间,展布北东向,主要受断层F6逆断层控制,矿体产状与控矿断裂一致,长139 m,厚度0.93~6.88 m,平均厚度3.33 m,厚度变化系数51.18%,属稳定型矿体;Au品位1.10×10-6~8.20×10-6,Au平均品位4.70×10-6,Au品位变化系数53.81%,属均匀型;矿体最大垂深198 m。受逆断层控制,断层产状318°~348°∠57°~78°,矿体呈似层状、脉状分布和产出主要受断裂构造所控制,赋存于二长花岗岩间断层内,矿石类型主要为黄铁矿化构造角砾岩型矿石。矿石具黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等蚀变,矿体与围岩界限清晰。顶、底板均为二长花岗岩、闪长玢岩,矿体与围岩呈断层接触。

地表由3个探槽控制,矿体长20 m,厚度0.93 m,Au品位1.10×10-6;矿体倾向北西,倾角78°,矿石类型为褐铁矿化构造角砾岩,矿体与围岩呈断层接触,顶底板均为二长花岗岩等。中深部工程:由10个钻孔工程控制,厚度为1.37~6.88 m,品位为2.22×10-6~8.20×10-6,倾向北西,倾角57°~75°,矿石类型为黄铁矿化构造角砾岩,矿体与围岩呈断层接触,顶底板二长花岗岩和闪长玢岩等。

总之,AuⅠ-1矿体和AuⅠ-1矿体受断裂控制,总体延伸基本稳定,局部矿体呈“膨大缩小”的特点,厚度在走向上表现为两端薄中间厚,在倾向上表现为由浅至深有变厚的趋势,品位在走向上表现为两端高中间低,在倾向上表现为东部由浅到深品位变低,西部由浅到深品位有升高的趋势。目前在走向上中深部矿体的两端还未进行控制,显示成矿潜力好,还有较大的找矿空间。

(3)AuⅠ-3矿体。盲矿体,位于112—120号勘探线间,由ZK112-1、ZK116-1、ZK116-2、ZK120-1、ZK120-2这5个钻孔工程控制,长61 m,厚0.81~2.48 m,平均厚1.72 m,走向上厚度由西向东变小,倾向上由浅至深厚度有变大的趋势,厚度变化系数40.54%,属稳定型矿体;Au品位1.27×10-6~17.81×10-6,Au平均品位9.22×10-6,品位在走向上由西向东降低,在倾向上由浅至深品位有升高的趋势,Au品位变化系数87.74%,属均匀型;矿体最大垂深137 m。矿体呈脉状,展布北东向,主要受断层控制,矿体产状与控矿断裂一致,断层产状312°~335°∠63°~65°,赋存于二长花岗岩中的断裂破碎带中,矿石类型主要为黄铁矿化构造角砾岩。矿石具黄铁矿化、硅化等,矿体与围岩界限清晰。顶、底板为二长花岗岩等,矿体与围岩呈断层接触。

(4)AuⅠ-4矿体。盲矿体,位于112—120号勘探线间,由ZK112-1、ZK116-1、ZK116-2、ZK120-1、ZK120-2这5个钻孔工程控制,长102 m,厚0.86~1.37 m,平均厚度1.22 m,在走向上厚度由西向东变大,倾向上由浅至深厚度有变小的趋势,厚度变化系数19.84%,属稳定型矿体;Au品位2.77×10-6~35.87×10-6,Au平均品位14.36×10-6,在走向上由西向东升高,在倾向上由浅至深品位有降低的趋势Au品位变化系数116.22%,属较均匀型;矿体最大垂深121 m。矿体呈脉状,展布北东向,主要受断层控制,矿体产状与控矿断裂一致,断层产状为325°~335°∠63°~64°,赋存于二长花岗岩中的断裂破碎带中,矿石类型主要为黄铁矿化构造角砾岩。矿石具黄铁矿化、硅化等,矿体与围岩界限清晰。顶、底板为二长花岗岩等,矿体与围岩呈断层接触。

3.2 矿石质量

3.2.1 矿石结构构造

区内矿石类型为黄铁矿化构造角砾岩型。矿石结构简单,主要有他形不等粒状结构、碎裂结构、自形粒状结构;矿石构造主要有脉状构造、细脉状构造、角砾状构造、浸染状构造。

3.2.2 矿石矿物成分

(1)矿石矿物成分。研究区内矿石矿物成分较为简单,金属矿物以黄铁矿(图3(a))为主及少量自然金(图3(b)、图3(c))、毒砂、黄铜矿等,含量5%~10%。脉石矿物主要由石英、角闪石、斜长石、钾长石和黑云母等组成(图3(d)),占矿石总量的90%~95%。其中,黄铁矿(Py):浅黄铜黄色,粉末为灰黑色,反射色为黄白色,约占8%。自形程度不一(图3(a))、粒径不等的粒状,有的晶面具平行的纵纹,相互聚集呈团块状、条带状,或零散分布。自然金(Ng):似三角状的不规则自然金(图3(b)、图3(c)),粒径0.012 mm×0.034 mm,分布于黄铁矿的裂隙中。

(2)矿物生成顺序。区内成矿过程复杂、成矿期长、成矿元素活化、迁移、富集等因素的影响,使得矿物生成次序没有严格界限,彼此相互渗透,黄铁矿贯穿于整个成矿过程,金矿物形成于主成矿期,褐铁矿则形成于次生蚀变期。划分为黄铁矿→黄铁矿、毒砂、黄铜矿、方铅矿→黄铁矿→褐铁矿。

(3)矿石矿物组合特征。根据蚀变矿化的矿物组合、脉体穿插关系,可将矿物生成分为热液期和表生期。其中,热液期分为5个成矿阶段:①黄铁矿—石英阶段,形成少量金—黄铁矿—石英组合;②金—石英—黄铁矿阶段,形成金—石英—黄铁矿组合,是金的次要成矿阶段;③金—石英—多金属硫化物阶段,含金性最好,主要矿物组合有金—石英—黄铁矿;④金—石英—黄铁矿—黄铜矿—方铅矿,是金的主要成矿阶段;⑤碳酸盐—石英阶段,形成黄铁矿—石英—方解石组合。

图3 矿石矿物成分Fig.3 Mineral composition of ore

3.2.3 矿石化学成分

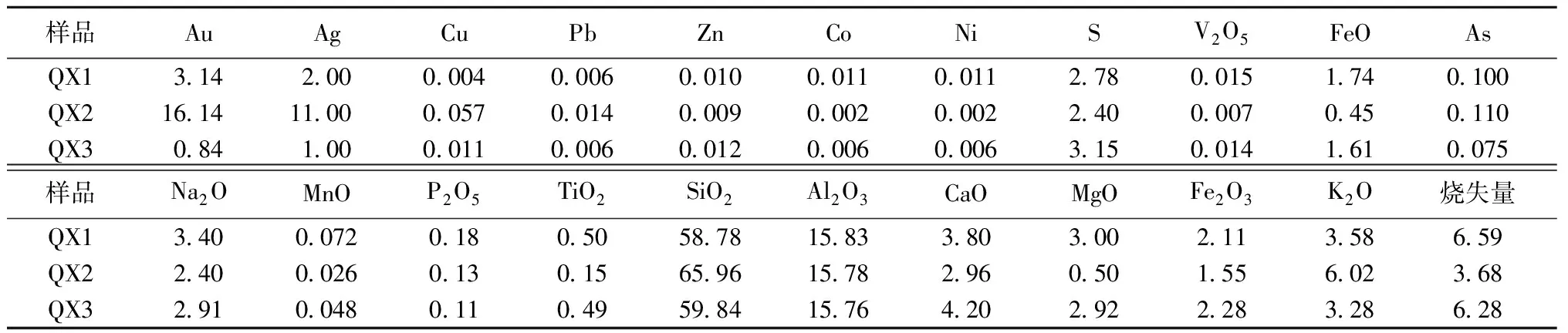

据矿石全分析结果,SiO2含量在57.78%~65.96%,铁的氧化物含量在3.89%以下,CaO含量低于4.20%,Al2O3含量在15.76%~15.83%,含量不稳定。其余诸元素化学成分含量都较微弱。响潭沟金矿矿石全分析结果见表3。

由表3可知,SiO2含量在58.78%~65.96%,说明矿石中硅化作用强烈,金的富集成矿与硅化作用关系密切;Fe2O3含量在1.55%~2.28%,FeO含量在0.45%~1.74%,反映了矿石与黄铁矿化关系紧密;CaO含量在2.96%~4.20%,反映了矿石中碳酸盐化分布不太均匀,局部较强;S为该区主要载金元素,对金富集有一定作用;Au含量在0.84×10-6~16.14×10-6,Au元素在矿体中具富集、分散的特点,均以包裹金和裂隙金赋存于黄铁矿化石英脉中;Ag含量在1.00×10-6~16.14×10-6,Cu含量在0.004%~0.057%,Pb含量在0.006%~0.014%,Zn含量在0.009%~0.012%,Cu、Pb、Zn含量较低,Ag含量较高,伴生元素Ag、Pb随Au含量基本上呈正相关。其余诸元素含量都较微弱,说明主成矿元素主要富集在含铁硅铝质岩石中,反映矿化与硅化作用强烈程度有明显关系,硅化作用强则矿化程度高。有害元素以S、As为主,S含量0.29%~1.56%,其平均品位为0.79%,达不到伴生有用组分有要求;As含量在0.043%~0.087%,平均0.063%,说明有害组分S、As含量较低,对选冶性能无影响。

表3 响潭沟金矿矿石全分析结果Tab.3 Full analysis results of Xiangtangou gold mine

3.3 矿石类型及品级

(1)矿石自然类型。区内矿石自然类型为原生矿,赋矿岩石为黄铁矿化构造角砾岩(包括黄铁矿化碎裂石英脉、二长花岗岩、闪长玢岩、长英质碎裂岩)。低硫构造角砾岩型原生金矿石主要分布于Ⅰ矿带的AuⅠ-1、AuⅠ-2、AuⅠ-3矿体中,灰、烟灰色,他形不等粒状结构、碎裂结构、自形粒状结构,脉状和细脉状构造、角砾状构造、浸染状构造。黄铁矿为自形粒状为主、立方体状,粒度在0.01~0.55 mm,大小不等,颗粒略大者俱碎裂,沿裂隙发生氧化,周围被氧化膜所包裹,零散分布。

(2)矿石品级。矿区金矿石Au含量一般为1.10×10-6~64.45×10-6,经资源量估算,响潭沟金矿以工业矿石(矿石品位≥2.5×10-6)为主,工业矿石的矿石量和金属量分别占全勘查区总矿石量和金属量的93.52%和95.17%。

(3)矿体围岩和夹石。矿体围岩较为简单,主要为二长花岗岩、闪长玢岩,构造角砾岩型金矿石与围岩界线较清楚。由于矿体厚度不大,未发现夹石存在。

4 矿床成因

4.1 矿床成因

本文在充分剖析响潭沟金矿床区域地质背景和矿床地质特征的基础上,结合控矿因素等方向,并与周边金矿进行对比,得出本矿床为中低温热液构造角砾岩型金矿床[2-4、7、14-16]。具体依据如下。

(1)构造控矿因素。矿体受北东向断裂带控制,断裂构造既是导矿通道,又是容矿构造,为成矿提供了热液流动、成矿物质富集和赋存空间。所圈定的金矿体均赋存于断裂破碎带内,矿体产状与断裂产状一致。

(2)岩浆活动因素。区内华力西期二长花岗岩体发育,矿化带边缘部位矿化较强,且矿(化)体旁侧偶伴有闪长岩脉及闪长玢岩脉出现,空间上紧密相关。

(3)矿石成分因素。区内矿石矿物成分较为简单,金属矿物以黄铁矿为主及少量自然金、毒砂、黄铜矿等,含量5%~10%。似三角状的不规则自然金分布于黄铁矿的裂隙中。

(4)蚀变特征。围岩蚀变主要有硅化、绢云母化,褐铁矿化、黄铁矿化、黄铜矿化、褐铁矿化、碳酸盐化及绿泥岩化。硅化、绢云母化主要分布于近矿围岩和矿体中,远离矿体则明显减弱。

4.2 找矿标志

(1)北东向构造。主要矿体AuⅠ-1、AuⅠ-2、MAuⅠ-3均处于北东向F2、F6断裂破碎带中,矿体严格受北东向断裂控制,北东向断裂构造是区内较好的找矿标志。

(2)断裂破碎带内含金石英脉露头:含金石英脉露头是最直接的找矿标志,其主要特征为烟灰色,富黄铁矿化;石英脉中常具有褐铁矿等矿物;矿石具蜂窝状、网格状、碎裂状构造。

(3)矿化蚀变。与成矿有关的围岩蚀变主要有黄铁矿化、黄铜矿化、硅化等,是矿区找矿的有效标志。硅化主要分布近矿围岩和矿体中,远离矿体则明显减弱。金属硫化物集中分布于矿体或矿化体中。蚀变强度与矿化程度成正相关关系。

(4)矿物学标志。矿石的主要组成矿物为石英、黄铁矿、黄铜矿等,均具有指示金矿化的标志型特征。

(5)物化探标志。土壤测量金异常是重要的地球化学标志,其异常浓集中心往往是金矿化部位,对本区找金具有特殊意义。中低阻高极化激电异常和低电阻率异常带为良好的物探找矿标志。

4.3 找矿远景评价

(1)响潭沟金矿处于秦岭褶皱系西段、西秦岭构造带之北带,李子园反 “S”形构造的转折部位,位于西秦岭Pb-Zn-Cu-Au-Hg-Sb多金属成矿带(Ⅲ-28)、天水市柴家庄—凤县庞家河金、银多金属成矿亚带上,矿产主要为金、银、锑、铜、铁、铅、锌等,目前已发现的各类型矿床、矿(化)点较多,其中金矿是该带的优势矿种。金矿主要位于岩体外接触带上,矿体受近东西向断裂和北东向断裂控制,主要在两种断裂交汇处富集,成矿条件优越。

响潭沟勘查区地层为金银高背景区,出露地层有丹凤群木其滩组,岩浆岩活动强烈,有中酸性岩株、岩脉广泛发育,花岗斑岩脉、闪长岩脉、闪长玢岩脉、石英脉零星状出现。断裂等次级构造发育,并具有多期活动性,因此,为成矿提供了丰富的矿源物质和有利于成矿元素迁移、富集的热动力,成矿条件极为有利。

(2)目前在现核定的勘查区内圈出金矿体4条,矿石质量较好,品位相对较富,矿区已获资源规模虽达到中型,但勘查区内尚有许多找矿线索未开展评价验证,因此,该区仍具有找矿前景。

(3)Ⅰ号带目前发现的矿体,中深部基本上都没封闭,因此该矿带还有较大的找矿空间;Ⅱ号矿带AuⅡ-1、AuⅡ-2矿体虽不在现核定的勘查区内,但在原勘查区且不在红线内,在后期工作中重点对其进行深部验证,找矿仍有一定的勘查空间。

5 结论

(1)响潭沟金矿产于断层破碎带中,矿体严格受构造控制,矿石类型为黄铁矿化构造角砾岩,共圈定金矿体4个,呈脉状、似层状产出,为中低温热液构造角砾岩型金矿床。

(2)矿体形态简单,矿体产状与控矿断裂一致;金属矿物以黄铁矿为主,少量自然金;矿体平均厚度1.22~3.33 m,Au平均品位1.10×10-6~35.87×10-6,伴生Ag平均品位2.21×10-6~53.11×10-6,为厚度稳定拥有组分均匀中等规模金矿体。

(3)北东向构造、含石英脉断裂破碎带、黄铁矿化、黄铜矿化、硅化等蚀变、土壤测量金异常、中低阻高极化激电异常和低电阻率异常为良好的找矿标志。