县域非遗空间分布的文化生态影响因素

——基于社会生态系统(SES)框架

2022-08-02王亚华

侯 涛 王亚华

(1.清华大学 公共管理学院, 北京 100084; 2.清华大学 中国农村研究院, 北京 100084)

2020年中央一号文件关于“改善农村公共文化服务水平”指出,“实施乡村文化人才培养工程,支持乡土文艺团组发展,扶持农村非遗传承人和民间艺人收徒传艺”,“农村非遗传承人”首次出现在中央一号文件中。文件随后指出,“要保护好历史名镇、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业文化遗产、古树名木”,表明我国农村文化建设与保护工作的指导方针制定已初步具备了系统性整体思维。由于我国农村地区相对封闭,受城市工业化冲击较小,大量古老习俗、历史遗迹、传统村落得以完整保存。到2019年末,在已经确定的国家级文物保护单位中,有63%位于县域农村,国家级非物质文化遗产传承人中至少有43%长期生活在县域(1)笔者根据相关资料梳理统计。按非遗传承人的申报单位所在地的行政区划统计, 县域对应行政单位包含我国行政区划中的县、旗、县级市3类。。可以说,在我国传统文化的系统性保护方面,县域农村的重要地位无可取代。但值得关注的是,随着近几十年来经济发展和工业化进程逐渐加快,我国民间文化生态环境发生了根本改变,农村地区正在经历民间艺术品类及其内涵的衰微或演变(2)参见唐家路:《民间艺术的文化生态研究》, 《山东社会科学》2005年第11期。。非物质文化遗产根植于农耕文化,是自古以来城乡居民文化生活的重要组成,有必要对其存在、演变规律,特别是对孕育其发展的文化生态条件进行深入探究。这项工作不仅有助于我国非遗资源更好地保护传承、开发利用,对培育良好乡风、提升乡村文明水平和助力乡村振兴同样有着积极意义。

国外对文化现象影响因素规律的研究始于20世纪50年代。美国人类学家斯图尔德首先关注到了不同国家、地区的文化差异与当地自然环境之间的联系,并据此提出了关于文化起源、演变规律的“文化生态学”概念(3)参见史徒华(Steward):《文化变迁的理论》,张恭启译,台北:远流出版事业股份有限公司, 1989年,第76页。。随后该理论在西方得到不断修正和拓展,特别是社会因素对不同文化形态的形成影响得以被强调(4)参见R. B. P. Loizos, “The Rise of Anthropological Theory by Marvin Harris,” British Journal of Sociology, vol.21,no.1,1970,pp.114-115; 马凌诺斯基:《西太平洋的航海者》, 梁永佳、李绍明译, 北京:华夏出版社, 2002年,第112页。。20世纪90年代文化生态学理论传入我国,国内学者对文化生态各组成要素按影响大小和作用层次进行了重新归纳,提出了文化生态的内、外环境概念和宏观、中观、微观三个作用层次(5)参见梁渭雄、叶金宝:《文化生态与先进文化的发展》,《学术研究》2000年第11期; 江金波:《论文化生态学的理论发展与新构架》, 《人文地理》2005年第4期。。在实际运用中,文化生态学理论更常见于对实体文化景观的发生及演变规律的研究,而对非物质文化遗产的相关理论探讨则相对不足。现有文献多是围绕特定区域具体非遗项目文化生态条件的描述性分析,对我国非遗发生及演变一般性规律的讨论较少,更缺乏对非遗分布规律跨地域的系统性论述和统计上的归纳分析。但值得关注的是,随着近年来非物质文化遗产保护工作得到社会各界的普遍关注,非遗研究逐步向交叉学科方向发展,地理信息学、统计学等自然科学方法逐渐被运用到非遗研究中,该类研究主要运用GIS空间技术分析我国非物质文化遗产的地理分布规律。研究发现,我国非物质文化遗产的空间聚集态势明显,具有显著的空间依赖特征;通过比较非物质文化遗产与各类环境因素的空间耦合度发现,非物质文化遗产分布与地理地貌、社会经济、历史文化因素之间存在着较强关联性(6)参见程乾、凌素培:《中国非物质文化遗产的空间分布特征及影响因素分析》, 《地理科学》2013年第10期; 吴清、李细归:《中国不同类型非物质文化遗产的空间分布与成因》, 《经济地理》2015年第6期; 徐柏翠、潘竟虎:《中国国家级非物质文化遗产的空间分布特征及影响因素》, 《经济地理》2018年第5期。。可以说,地理信息学的应用为我国非遗资源分布规律的研究提供了有力的方法支撑。然而,目前该类研究对于各类影响因素的选取较为主观,缺乏一个系统性的分析框架,同时对于不同环境因素的影响大小及显著性缺乏统计上的检验。

学界普遍认为,非物质文化遗产是属于一个群体、民族、国家的共同财富,具有极强的公共品属性(7)参见李昕:《公民社会参与非物质文化遗产保护的学理性分析》, 《民族艺术》2008年第2期; 谭宏:《“公地悲剧”与非物质文化遗产保护》, 《上海经济研究》2009年第2期; 王志平:《基于准公共品性的非物质文化遗产适度开发研究》, 《企业经济》2014年第12期; 韩顺法、曹莉莉:《非物质文化遗产的产权及其治理——复合产权视角》, 《文化产业研究》2019年第1期。,这为借鉴公共经济学和公共事物治理相关分析方法探讨非遗资源的运营、保护等问题提供了可能性。特别是近十年来随着新公共事物研究触角向文化领域延伸,已有国外学者利用公共事物治理的一般研究范式对包括非物质文化遗产在内的文化公共物品的定义、属性、治理困境进行了论述(8)Y. Zhang,“Institutional Approach of Self-governance on Cultural Heritage as Common Pool Resources,” Ebla Working Papers,vol.22,no.9,2010,pp.1-30;A. Buzio and A. Re,“Cultural Commons and New Concepts behind the Recognition and Management of Unesco World Heritage Sites,” in Cultural Commons: A New Perspective on the Production and Evolution of Cultures, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing,2012, pp.178-193.,文化遗产的治理问题正逐渐被纳入到公共事物治理的规范化分析框架中。本文试图借鉴公共事物治理研究中常用的社会生态系统(SES)框架,结合文化生态学理论构建文化公共事物治理问题的一般性研究框架,并以此对影响我国县域非遗资源分布的环境变量进行识别,进而通过统计学方法检验不同文化生态要素与县域非物质文化遗产之间可能存在的作用关系,以此揭示我国非物质文化遗产的起源及演变规律,进而为我国非物质文化遗产的系统性保护工作提供一定的理论依据与科学参考。

一、县域非遗资源空间分布与问题的提出

(一)县域非遗空间分布及城乡比较

国务院先后于2006年、2008年、2011年和2014年公布了4批共1372项国家级非物质文化遗产项目名录(含3145个子项)。与此同时,我国文化主管部门分别于2007年、2008年、2009年、2012年和2018年公布了5批共计3068位国家级非遗传承人,其中以县级(含县级市)单位申报的非遗传承人共计1309人,占非遗传承人总数的42.67%。从县域非遗传承人的区域分布来看,西部地区占比最高,达39.80%,中部和东部地区占比分别为30.94%和29.26%,县域传承人最多的5个省份为浙江、河北、山西、贵州、河南。

利用Arcgis10.1软件绘制我国县域非遗传承人的核密度分布图,同时与市域非遗传承人的核密度分布进行比较(见图1),可以发现,与市域非遗传承人更多向东南沿海城市和各省会城市集中的态势相比,县域非遗传承人分布相对更加分散,每万平方公里县域非遗传承人密度在17人以下。而市域非遗传承人密度最高的北京、上海可以达到每万平方公里100人以上。县域非遗传承人相对集中的区域有4个,分别是华北地区太行山沿线的河北、山西中南部和河南北部,华东地区的浙江、福建东部、江苏和安徽南部,西南地区的贵州东南部、湖南西部山区,西北地区的青海西宁和甘肃兰州的周边县域。

注:底图来源于中华人民共和国自然资源部标准地图服务网站的标准中国地图,审图号GS(2019)1822,底图无修改,下图同。图1 县域非遗传承人核密度及城乡比较

国家级非遗名录共包含10个子门类(见表1),县域非遗传承人以从事各表演艺术门类和传统手工业为主,这与城市非遗传承人的组成结构基本相同。分门类来看,民间文学、传统音乐、传统舞蹈、民俗类非遗传承人主要集中在西部县域;传统医药、传统戏剧类非遗传承人主要分布于中部县域;传统体育、游艺与杂技和曲艺类传承人主要分布于东部县域;传统美术和传统技艺两类非遗传承人的东、中、西地域分布较为均衡。同时,不同门类非遗传承人的区域城乡分布出现分化,如传统医药、曲艺、传统戏剧3个门类的城乡差距较大,非遗传承人更多向城市集中。从经济价值来看,这3个非遗门类均有着较强的市场需求和盈利能力,也是历史上较早完成与农业分工的成熟行当,具有历史悠久的职业传统,因而更容易吸引非遗传承人向经济发达区域及城市消费市场聚集。因此,区域经济发展状况和非遗项目职业属性是分析非遗传承人分布规律时不容忽视的重要因素。

表1 县、市域各非遗门类传承人数量及市县比

(二)自然、文化因素与县域非遗空间分布

县域非遗传承人所处生活环境最接近于非遗资源的原生环境。对非物质文化遗产及其所孕育和依赖的域内自然、文化遗产进行整体性保护已经成为国内外非物质文化遗产保护的基本共识。我国各民族大多有浓厚的自然崇拜传统,民间文学、传统舞蹈、传统音乐创作中无不闪现着源于自然的灵感,同时多元且相对独立的自然生态环境也为不同文化交融与传播创造了天然屏障,为本土文化的稳定传承创造了有利条件。从图2中可见,我国较好保持原始自然生态的地区主要集中在西部,西部也成为上述门类县域非遗项目及传承人的主要集中地。

在工业化与市场经济浪潮席卷下,能保住固有特色的传统村落成为包括非遗在内的传统文化的最后容身之地。传统村落保留状况既是地方文脉延续状况的重要标志,更是我国传统文化系统性保存的重要体现。从图2可以看到,我国传统村落的全国分布主要集中于东南、西南地区与华北的东南太行山沿线,与图1我国县域非遗传承人活动区域高度重合。这说明,物质文化条件与人文环境的完整性在非物质文化遗产的传承与保护中发挥着重要作用。现实中如民俗、传统技艺、传统舞蹈等诸多非遗项目不仅诞生于以传统村落为代表的乡土社会,并且均以传统村落作为必要的文化空间和传习、展示场所。物质文化与非物质文化遗产共同构成区域文化生态的表里关系,文化生态系统的完整性成为区域非遗资源保存状况的重要基础。

图2 自然保护区与传统村落分布

(三)职业传统与县域非遗空间分布

表1反映出不同非遗门类的地理分布差异,可能与非遗项目背后的经济价值与职业传统有关。非遗项目的经济价值与当地职业传统有着密切联系。古代工商业、娱乐业的社会化分工最早都是从农业兼业生产中独立出来的。特别是在我国市场经济较为发达的宋元时期,越来越多的行当因市场经济发展而从农业中独立出来,成为可以供家庭谋生的专门职业。此时期不仅手工业分工更加细密,戏曲、曲艺等娱乐行业也独立成为专业行当。从事这些职业的兼业农户在脱离对农业依赖的同时,与非遗技艺的维系关系也从传统习俗与功能自用上的非经济维系完全过渡到经济维系,随之对原生环境的物理空间依赖减弱而逐渐向市场端集中。至今,非遗门类中的传统戏曲、传统医药、传统技艺等非遗门类,依然保持着较强职业性质,其传承延续也一直是由市场关系维系与主导的。因此,其对区域经济波动与市场需求变化也会更为敏感,而对原生自然、人文环境的依赖性相对较弱。而对于民俗、民间文学、传统舞蹈等无职业传统、仅靠传统习俗维系的非遗门类,其对于当地自然生态、人文环境的依赖性往往更强,脱域生存能力则相对较弱。

为观察不同职业属性非遗传承人的地理分布差异,本文将全部非遗传承项目划分为强职业属性与弱职业属性两类。划分依据非遗传承人所从事非遗项目是否具有职业传统及其内含的经济价值高低判定(9)其中民间文学全部归为弱职业属性非遗项目,这是因为民间文学为产生并流行于民间的神话、传说、故事、史诗、歌谣,普遍不具有职业性质与商业价值。传统舞蹈在各民族的民间流行均不以商业为目的且具有较强的自娱性,因此全部归类为弱职业属性非遗项目。中医药类非遗在维护人类健康中发挥着不可替代的作用,由于具有较高的实用性和商业价值,从业门槛高且自古具备专业化分工传统,全部按照强职业属性非遗项目看待。传统戏剧作为具有悠久历史且发展成熟的非遗门类,因具有较高传习门槛和典型的职业化特征,全部归为强职业属性非遗项目。曲艺类非遗是我国各类说唱艺术的统称,具有较强的职业性质和谋生特征,故全部作为强职业属性非遗项目看待。民俗类非遗包含非遗项目多为传统节日、仪式类内容,其中最具实用价值的少数民族传统服饰项目,因制作用途为家庭内部成员所用而不具有职业属性,因此将民俗类非遗各子项目全部归为弱职业属性。传统技艺非遗门类与传统手工业密不可分,以极具实用与艺术性的手工制品作为产品载体,具有较强的商业价值,是典型的具有较强商业属性的非遗门类,除了将个别主要用于家庭自用的非遗项目归为弱职业属性外,其余子项目均归为强职业属性非遗。对于传统体育、游艺与杂技项目,其中职业性质较强的杂技、马戏等归为强职业属性非遗项目,其余项目职业属性较为模糊而归为弱职业属性。传统美术门类中的剪纸、年画等非遗项目市场需求具有季节性,传承人从事非遗活动多以兼业为主,因此归于弱职业属性非遗,而刺绣、木雕、玉雕、石雕等非遗项目因专业性较强,具有时间持续、范围广阔的市场需求,因而可认为具有强职业属性。传统音乐门类中,宗教音乐、民歌等项目传承因盈利性目的较弱而归为非职业属性,丝竹、琵琶、唢呐、南音等非遗项目多为特定消费群体提供演出服务,专业性较强,且具有历史悠久的传统消费市场,因此归为较强职业属性非遗项目。,得到我国不同职业属性县域非遗传承人的区域分布情况(见表2)。

表2 不同职业属性县域非遗传承人数量及区域分布

从不同职业属性县域非遗传承人绝对数量来看,强职业属性非遗传承人从东部县域到西部县域依次递减,而弱职业属性非遗传承人依次递增。无论强、弱职业属性非遗传承人数量,东部与中部人数均较为接近,说明强职业非遗项目传承人更多向东部及中部地区集中,而弱职业属性非遗传承人主要生活在西部地区。从各地区非遗职业属性内部结构分布来看,从东部县域到西部县域强职业属性非遗传承人占比依次递减,表明县域非遗中的强职业属性非遗资源有向经济发达地区集聚的趋势,同时职业属性结构在各区域之间加速分化。利用Arcgis10.1软件绘制不同职业属性县域非遗传承人的核密度分布图后发现,强职业属性县域非遗传承人更多向东南沿海的福建、浙江、江苏,中部地区的河南、河北、山西,西部的贵州、湖南集中。弱职业属性非遗项目县域传承人则更多向西南地区的贵州、湖南,西北地区的青海集中(见图3)。

图3 不同职业属性县域非遗传承人分布

(四)问题的提出

通过上述分析可见,我国县域非遗传承人的地理分布与其所在区域的自然、文化、经济特点有着较强的相关性,与此同时,不同职业属性县域非遗资源的空间分布规律可能会发生变化,各环境因素对不同职业属性非遗项目的分布影响可能存在差异。那么,县域非遗资源地理分布有何规律可循?各因素对不同职业属性非遗资源分布影响是否存在差异?以上是本研究试图回答的主要问题。下文将借鉴SES框架,结合文化生态学相关理论进行环境变量的识别与分析。

二、非遗资源的SES分析框架构建

SES框架即社会生态系统分析框架,是由Ostrom在 2007年提出用于分析公共池塘资源治理问题的一个逻辑框架。该框架将生态学、经济学、社会学、政治学等跨学科知识运用到社会系统与生态系统二者复杂关系的分析中(10)参见Charlotte Hess and Elinor Ostrom,“Introduction: An Overview of the Knowledge Commons,” in Charlotte Hess and Elinor Ostrom, Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice, Cambridge: The MIT Press, 2007, pp.6-7.,为描述、阐释社会系统与生态系统之间,以及社会系统内部子系统之间的复杂关系提供了全景式描述框架和跨学科的共同语言。SES框架可分为内、外两部分。其中框架内部包含了4大基本系统:资源系统(RS)、资源单位(RU)、治理系统(GS)和使用者(U)。这4个基本系统及其包含的描述变量对特定行动场景中的互动(I)和结果(O)直接产生影响。以上6个构件又共同构成了人类管理各类资源系统的内部结构,并同时受到位于框架最外层的社会经济政治背景(S)和相关生态系统(ECO)两类变量的共同影响。可以说,SES框架将社群与自然、社会等环境因素进行了连接,提供了对公共池塘资源全局性的认识框架和系统的变量检查方法,为诊断社会生态系统复杂性提供了科学指引(11)Y. H. Wang,“Towards a New Science of Governance,” Transnational Corporations Review,vol.2,no.2,2010,pp.87-91.。

SES框架为我们分析非物质文化遗产这类公共池塘资源的产生和演变规律,尤其是对其有效治理问题的探讨提供了一个重要窗口。将SES框架应用到非遗资源的治理问题分析,是基于从物品属性考察,非遗资源具备一般公共池塘资源的所有属性这一性质。如果比较非遗资源与社会生态系统的常规研究对象,还能发现它们之间存在更多共性。我国非物质文化遗产大多起源于特定自然地理和资源条件,其中包含了大量与当地自然资源匹配的适用性知识和生产技能,这与同样具备上述属性的灌溉系统、渔业资源等SES框架常规研究对象并无二致。鉴于文化遗产与其他公共池塘资源对文化系统内环境的依赖性差异,本文特别将社会、经济、政治背景中的文化因素作为文化内环境条件予以强调。按照我国文化生态学者对文化生态的亲疏圈层关系分类,本文将文化生态分为文化内环境和文化外环境两类(12)梁渭雄、叶金宝:《文化生态与先进文化的发展》, 《学术研究》2000年第11期。。其中文化外环境即社会、经济、政治制度和自然地理状况等处于文化系统外部的各种因素,即SES框架外层的相关生态系统(ECO)和社会、经济、政治背景(S)。文化内环境是一定区域内同一文化系统中的不同但相关文化门类之间交互作用并彼此提供的环境氛围。本文借鉴文化生态因素这一分类方法,在社会生态系统(SES)分析框架中加入第三类环境变量,即反映文化内环境条件的特定文化背景(S-c),以增强SES框架对非遗资源治理问题分析的适用性。由于该框架适合分析包括非物质文化遗产在内的所有文化遗产公共池塘资源的有效治理问题,不妨称之为文化遗产的社会生态系统(CH-SES)框架,如图4所示。

图4 文化遗产的社会生态系统(CH-SES)框架示意图

利用CH-SES框架,可以对非物质文化遗产治理中各组成要件之间的逻辑关系进行全景描述:在相关自然生态系统(ECO),社会、经济、政治背景(S)与相关文化背景(S-c)的共同影响下,非遗资源的行动主体(U)按照治理系统(GS)制定的一般程序规则,从非遗资源系统(RS)中提取资源单位(RU),在各利益相关主体互动(I)过程中完成非物质文化遗产的传习、保护、生产等一系列活动,最终得到非遗资源利用的社会、生态、经济综合绩效评价结果(O)。该框架为研究文化遗产相关治理问题提供了可供选择的变量体系。根据文化生态学理论,相关自然生态系统(ECO)、特定的社会、经济、政治环境(S)和相关文化背景(S-c)共同构成非遗资源滋养孕育的原生环境,而一旦非遗资源发展成熟,这些环境条件又共同为其稳定传承、发展壮大提供天然条件和内在动力。所以将图4中实线框外3类背景变量作为关键影响因素的分析,主要适用于对非遗资源系统的初始容量或某一时点的资源可利用量的影响因素研究,即关于文化外环境因素(S、ECO)与内环境因素(S-c)因素对非遗资源系统(RS)总容量及分布状况的影响机制分析。

三、SES框架下县域非遗空间分布的文化生态影响因素分析

在运用SES框架对公共池塘资源治理问题进行分析时,第一步工作是根据研究目的,运用该框架进行问题诊断,并在各组成构件中选取关键变量进行相应分析。本文考察对象为我国县域非遗资源的空间分布规律,进而验证不同地区非遗资源禀赋差异背后的文化生态因素。映射到CH-SES框架便是图4中实线框以外的相关生态系统(ECO),社会、经济、政治背景(S),特定文化背景(S-c)3类文化生态背景变量与实线框内的非遗资源系统(RS)的互动关系。由于非遗资源管理的集体行动情景分析非关注重点,所以,本文姑且假设实线框内6个构件在我国各地区发展水平与影响力度方面不存在差异而暂不考察。

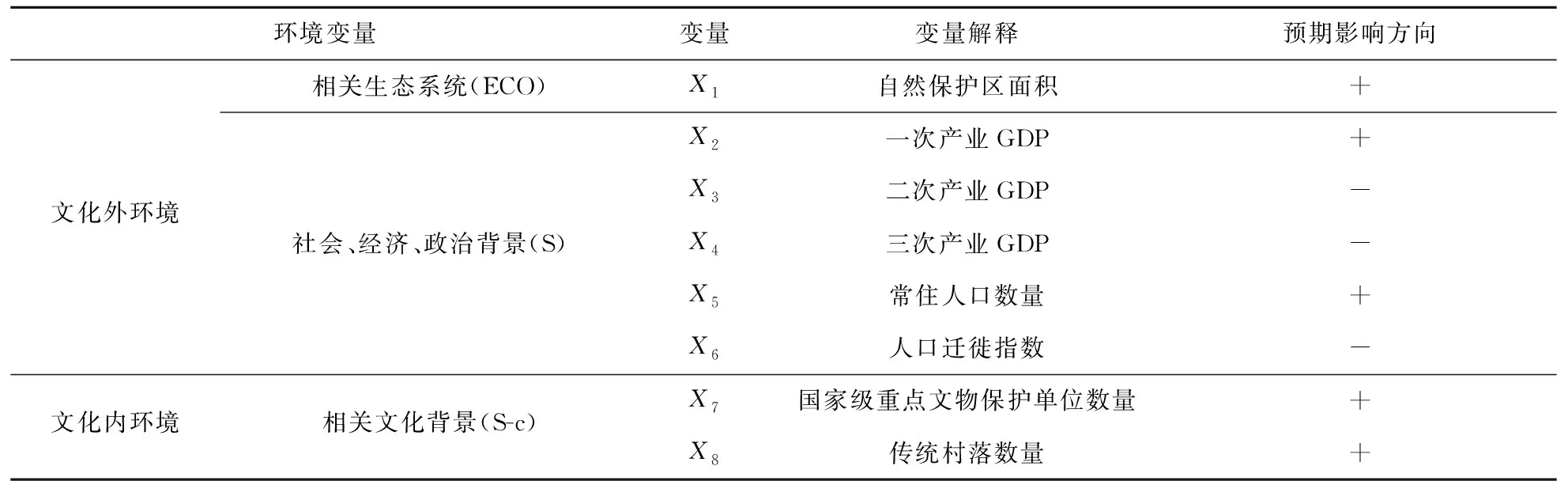

(一)变量选取

与物质文化遗产不同,作为一种活态遗产,非物质文化遗产的资源禀赋不能用其实物载体数量,如手工艺制品数量、演出场次、录音录像或文本档案保存数量来衡量其资源丰富程度。非物质文化遗产是一种活化于传承人的手工技艺、知识技能或风俗习惯,其传承往往也是通过传承人和被传承人之间言传身教的方式进行的,因此一个地区的非遗传承人数量最能代表该区域非遗资源的存量情况。所以,本文选取各地的非遗传承人数作为因变量来反映当地县域非遗资源的丰富程度。

关于自变量选取,相关生态系统(ECO)情况用非遗传承人所在地拥有的自然保护区面积来代表,数据来源于生态环境部网站公布的全国自然保护区名录(2015年版);社会、经济、政治背景(S)选取了传承人所在地一到三次产业GDP、地区常住人口总量和当地人口迁徙情况来体现。其中的国民经济数据和人口数据来源于国家统计局网站与国研网统计数据库,由于第五批非遗传承人公布时间为2018年5月,经济与人口数据选取时点为2017年末。当地人口迁徙指数代表本地人口向外迁徙情况,2020年以前数据不可得,本文用2020年春运期间从小年到除夕各省市的入境人口占比平均值来体现,数据来源于百度网迁徙数据。对于特定文化背景(S-c)指标,本文选取了非遗传承人所在区域的物质文化遗产保存情况,包括非遗传承人所在县域的国家级文物保护单位数量和传统村落数量两个解释变量。其中国家级文物保护单位数量,整理了我国从1961年到2019年共8批全国重点文物保护单位,数据来源于历年《中国文化文物统计年鉴》。传统村落为2012年到2019年前后5批列入文化旅游部与财政部公布的中国传统村落名录的古村落,数据来源于住建部网站。各变量选取情况及预期影响方向参见表3。

表3 SES框架下的文化生态变量选取

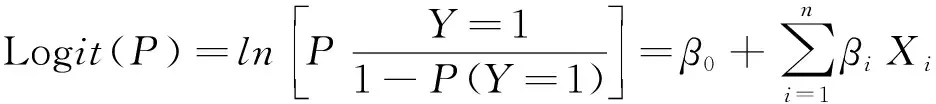

(二)模型构建及运行结果

为检验各环境变量对区域非遗资源存量影响的稳健性及观察不同层次下影响差异,本研究借鉴文化生态学宏观、中观、微观分析思路(13)参见江金波:《论文化生态学的理论发展与新构架》, 《人文地理》2005年第4期。,分别从省级、市级、县级3个层面构建县域非遗资源的文化生态影响因素模型。根据不同层级数据的连续与离散特点,宏观、中观层面数据采用连续变量的线性回归模型,微观层面数据采用离散变量的二元logistics模型。首先构建省级和市级层面县域非遗资源分布的影响因素模型。

模型1:

模型1中因变量Y代表各省、市的县域非遗传承人数量,反映当地县域非遗资源存量情况;Xi为影响非遗资源存量的文化生态各解释变量,β0到βn为常数项和各自变量系数,ε是未被解释的残差项。回归前先对自变量进行多重共线性检验。剔除相关系数较高变量后,省级回归方程保留了其中6个自变量,分别是自然保护区面积X1,一、二次产业国内生产总值X2、X3,本省县域国家级重点文物保护单位数量X7和传统村落数量X8。市级回归模型则保留了表3中除X4以外的7个自变量。

在构建县级层面影响因素模型时,由于具体到各县级区域内非遗传承人数较少,县域的非遗传承人数多为1或0,适合构建二元logistics回归模型。设Y=1、Y=0分别代表对应县域有非遗传承人和无非遗传承人两种情况。同时将相关生态系统(ECO)和特定文化背景(S-c)变量X1、X7、X8设定为0-1变量,代表该县域有无自然保护区、国家级重点文物保护单位或传统村落的情况。

模型2中因变量Logit(P)为经过logistics变换后的因变量,是当地有非遗传承人概率P(Y=1)与无非遗传承人概率P(Y=0)比值的自然对数。Xi为各解释变量。回归前对各自变量进行多重共线性检验,保留了本县是否有自然保护区X1,工业国内生产总值X3,县域人口数量X5,当地是否有国保单位和传统村落X7、X8共5个自变量。运行Stata14.0软件进行最小二乘法回归,得到主要结果见表4。

表4 省、市、县各层面县域非遗资源分布的影响因素模型结果(14)省、市层面模型自然保护区变量为自然保护区面积,单位为百平方公里;一次产业GDP、二次产业GDP变量单位为千亿元,人口单位为百万人,人口迁徙指数为万分之一;县域国家重点文物保护单位、传统村落数量单位为个。县层面模型自然保护区变量用该县域是否拥有自然保护区的二元变量表示;一、二次产业规模变量的单位为千万元,县域人口单位为万人;县域国家级重点文物保护单位、传统村落变量为县域是否拥有国家级重点文物保护单位、传统村落情况的二元变量。

(三)模型结果分析

从省级数据回归结果来看,模型总体通过1%显著性的F检验。相关文化背景(S-c)两个变量和相关生态系统(ECO)变量系数均通过显著性检验,其中国家级重点文物保护单位和传统村落数量两变量均在99%置信水平下显著,省内县域每增加1处国家级重点文物保护单位和传统村落,县域非遗传承人数相应增加0.197和0.069人;代表相关生态系统(ECO)的自然保护区面积系数在95%置信水平下显著,省内自然保护区面积每增加100平方公里,本省县域非遗传承人数相应增加0.079人;社会、经济、政治背景(S)中代表当地经济社会条件的一次、二次产业GDP系数均不显著,表明从省级层面看,经济条件对当地非遗资源多寡并无直接影响。

从市级层面回归情况看,整体回归显著水平良好,回归方程通过1%显著性的F检验。县域非遗传承人数量与相关文化背景(S-c)条件相关性显著,市内县域国家重点文物保护单位和传统村落数量每增加1处,相应地市的县域非遗传承人数分别增加0.149和0.040人。社会、经济、政治背景(S)中的两个人口变量均在99%置信水平下显著。所在市县域人口每增加100万人,当地县域非遗传承人数增加0.844人;人口迁徙指数每上升万分之一,县域非遗传承人数则减少2.394人。上述结果表明,从市级层面来看,相关文化背景(S-c)条件和社会、经济、政治背景(S)中的人口因素对当地县域非物质文化遗产资源有着显著影响,而相关生态系统(ECO)因素和社会、经济、政治背景(S)中的经济因素对县域非遗资源多寡无显著影响。

从县级层面回归结果看,模型总体显著性良好,回归方程通过1%显著性的F检验。与宏观、中观模型一样,相关文化背景(S-c)是影响当地是否有非遗传承人的最重要因素。县域内是否有国家重点文物保护单位(X7)和是否有传统村落(X8)两变量系数转化为OR值分别为1.449和1.567,意味着对于拥有国家重点文物保护单位或传统村落的县域,同时拥有国家级非遗传承人的概率约为无国家级重点文物保护单位或传统村落县域的1.5倍。县域常住人口变量通过10%显著性检验,表明从微观层面看,人口因素对县域非遗传承人数依然有一定影响,但从显著性来看要弱于市级层面的影响。

综上所述,从省级到县级视角,县域非遗资源存量与区域内相关文化背景(S-c)之间均有着极强的相关性。该实证结果表明,非物质文化遗产的传承发展离不开其赖以生存的传统村落、物质文化遗产等文化内环境条件。这意味着无论传统村落中的庭院街道空间,还是作为国家级重点文物保护单位主要构成的古代建筑空间,共同组成了各非遗门类传习活动所需的重要物质空间条件。从省级宏观视角来看,非遗资源的丰富程度与当地自然保护区面积显著正相关,体现了我国乡土文化具有较强的自然借鉴传统和“亲自然”属性;从市县层面的中、微观视角来看,县域非遗资源与当地社会、经济、政治背景(S)中的人口因素显著相关。我国的工业化历史进程伴随着县域人口外流和乡村空心化等现实问题,在城乡经济发展水平差距不断加大的同时也造成了以县域非遗传承为代表的乡村文化遗产保护的困境。

四、职业属性与县域非遗资源空间分布

前文对非遗资源县域分布进行描述分析时发现,职业性质强弱可能是影响县域非遗传承人数量及其区域分布的一个重要因素,因此有必要围绕不同职业属性非遗资源存量对各类文化生态条件的敏感度异质性问题进行讨论。关于环境因素可能对不同职业属性非遗资源的影响方式,首先,相较于无职业传统的非遗项目,具有职业传统的非遗项目因具有较高经济价值和较强职业属性能有效避免来自工业化与社会分工带来的冲击,特别是因传承人谋生择业需要而导致的传承断代影响。不同于农耕社会,现代分工体系下大部分农村居民迫于生计走入城市参与到工业分工,势必造成非遗脱域问题并影响其传承活动。而当其从事的非遗项目兼具较强的生产功能时,则能更好应对市场化分工带来的生存与传承危机。其次,具有强职业属性非遗项目的传承延续更多由需求市场主导,因此具备更强的脱域传承能力,其对原生环境的地理、文化依附性往往更弱。再次,经济发展伴随着居民消费能力的增强,市场需求增长对强职业属性非遗项目的传承更为有利,非遗生产与保护活动之间更容易形成良性互动。

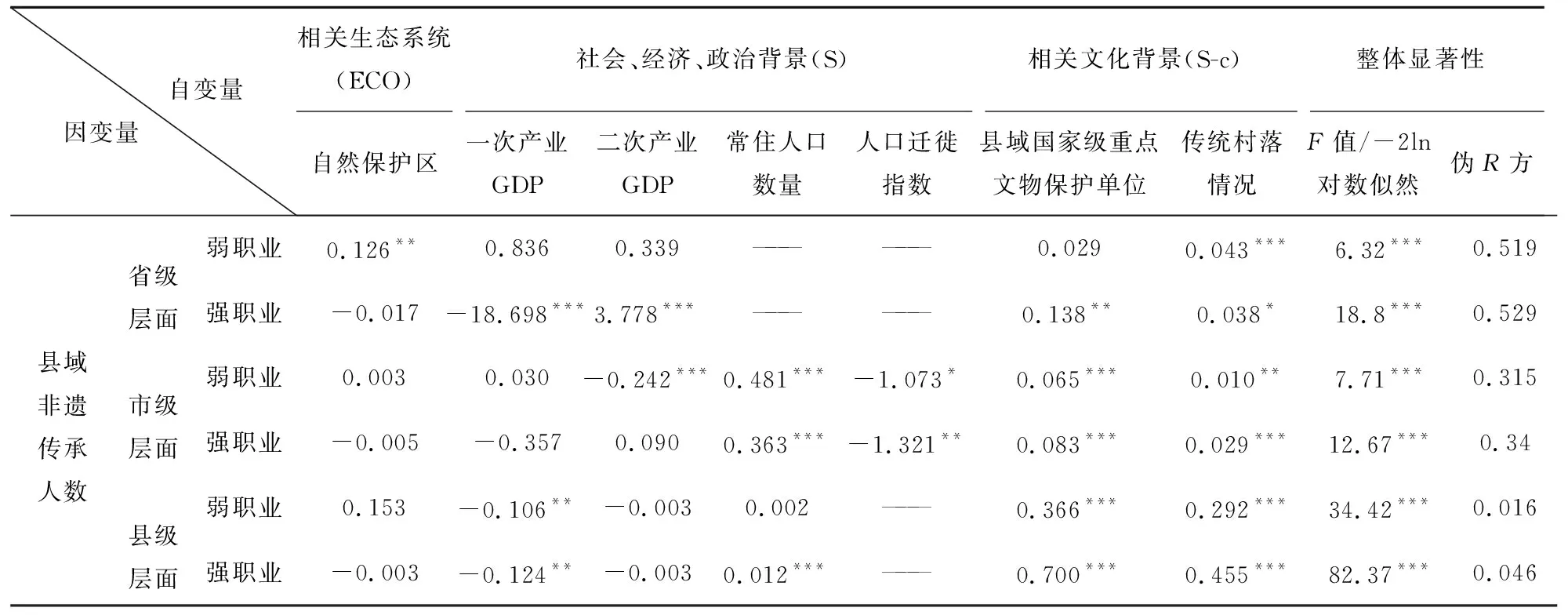

(一)模型构建及运行结果

将前文得到的强弱职业属性两类县域非遗项目分别依照模型1和模型2构建县域非遗资源分布的影响因素模型,为检验不同变量发挥影响的作用层面同样包含了从省级到县级3个子模型。模型设定、自变量选取、单位设定与前文相同,不再赘述。运行Stata14.0软件得到表5所示结果。

表5 不同职业属性县域非遗资源分布的影响因素模型回归结果

(二)模型结果分析

表5回归结果显示,不同层面下的弱职业与强职业属性非遗模型均通过1%显著水平F检验,表明无论对于弱职业属性还是强职业属性非遗项目,文化生态条件都是影响地区非遗资源存量的重要因素。从文化内、外环境各构件的影响显著性与符号来看,相关生态系统(ECO),社会、经济、政治背景(S),相关文化背景(S-c)3类条件对不同职业属性非遗资源的影响产生了分化。

具体来看,弱职业属性非遗项目对相关生态系统条件的依赖性增强,省级模型中的自然保护区面积系数由上文的0.079上升至0.126,县、市模型系数为正但未通过显著性检验。强职业属性非遗项目对自然生态的依赖性不显著。该结果表明弱职业属性非遗项目对自然生态具有显著依赖性,这类非遗项目一旦离开原生自然环境后的脱域生存能力较差。这可能是因为如民俗等弱职业非遗项目与当地自然环境之间的互动关系更为紧密,且传承活动主要靠传统习俗和生活习惯予以维持,因此二者表现出更为紧密的依存关系。经济条件中,强职业属性非遗资源在省级层面中与当地工业发展水平显著正相关,省、县两个层面中与区域农业经济规模显著负相关。而弱职业属性非遗资源在省级层面与经济发展状况的关系并不显著,在市、县级层面则分别与工业、农业经济规模显著负相关。这表明区域经济发展与工业化进程总体来说对于强职业属性非遗项目的传承具有积极意义,而对于弱职业属性非遗项目的传承总体是不利的。从人口因素影响来看,市、县级层面中常住人口规模与人口迁徙情况对强、弱职业属性非遗资源的影响方向与显著水平基本一致。相关文化背景(S-c)两个条件对弱职业属性和强职业属性非遗资源影响显著性方向相同,大体一致。从市、县级模型系数大小来看,强职业非遗项目对当地文化遗产和传统村落依赖性更强。这说明无论强、弱职业属性非遗项目,非物质文化遗产与物质文化遗产存在着紧密的依存关系,因而在保护实践中,物质遗产与非物质文化遗产应当视为一个有机整体,切不可割裂看待。

综上所述,职业属性差异下非遗资源分布规律产生了明显分化:弱职业属性非遗项目表现出较强的自然生态依赖性和应对经济发展冲击的脆弱性。强职业非遗项目对自然生态条件具有弱依赖性,并能更好应对经济发展与工业化进程带来的冲击,甚至从一、二次产业发展规模影响来看,经济增长及经济结构变化过程对强职业属性非遗项目的传承保护更为有利。区域人口因素与文化内环境条件对不同职业属性非遗项目的影响基本一致。非遗活动的经济学本质是一种文化生产行为,弱职业与强职业属性非遗文化生产活动的差别在于生产成果主要用于自消费还是通过市场交换供他人消费。因此稳定的人口规模成为两类非遗传承的共同必要条件。无论强、弱职业属性,物质文化遗产与非物质文化遗产之间相互依存的共生性特征尤为显著。非物质文化遗产应当与其赖以存在的当地物质文化遗产、传统村落等特定文化空间保护同步进行,不可顾此失彼。

五、结论和展望

本文借鉴社会生态系统(SES)框架,对我国县域非遗资源地理分布规律及其背后的文化生态影响因素进行实证分析,得到以下主要结论。其一,物质文化遗产、传统村落等相关文化背景条件与县域非遗资源表现出紧密关联性与共生特征。物质文化遗产是滋养孕育非遗资源的直接环境条件,对物质文化遗产与非物质文化遗产共同组成的文化空间进行整体性保护具有重要现实意义。其二,“人”的因素是县域非遗保护工作中不容忽视的重要因素。稳定的县域人口规模不仅是保证非遗传承“后继有人”的必要基础,同时更是维持一些具有职业传统非遗项目存续的必要市场条件。其三,宏观视角下自然生态条件对县域非遗资源的分布影响不容忽视,尤其对于弱职业属性非遗项目而言,原生自然环境成为除物质文化遗产外最重要的文化生态因素。其四,经济条件对不同职业属性非遗资源分布影响产生分化:其中弱职业属性非遗项目更容易受到来自经济发展与工业化的冲击,对于此类非遗资源,围绕传统场景的生活性保护值得提倡;强职业属性非遗项目更容易从经济发展中获益,因此在保护实践中应更多融入生产性保护手段。

以上结论为我国非遗资源系统性保护实践提供了重要的实证支撑,随着近年来“两山”发展理念和“双碳”政策的不断落实,工业化与经济发展对自然生态的负面影响逐渐减弱,可持续经济增长模式带来的积极社会效应开始逐渐显现,包括自然环境在内的县域文化生态正在得到一定恢复和改善。在文化生态系统性保护实践方面,2019年末我国正式从之前命名的21个文化生态保护实验区中确立了首批7个国家级文化生态保护区,覆盖县域达71个,标志着我国围绕县域非遗保护为核心的文化生态保护工作正式步入实践阶段。根据《国家级文化生态保护区管理办法》,文化生态保护区对符合文化生态要求的乡镇、村落、街区等重点区域以及开展非遗传承所依存的重要场所进行清单式管理,保护内容除非物质文化遗产外,涵盖了与非遗密切相关的实物、场所及周边自然生态环境。因此可以肯定的是,县域乡村已经成为我国践行非遗生态性整体保护理念的最重要实践载体,并将在我国非物质文化遗产保护事业中发挥更大作用。