“路”图式下汉语习语的认知解读与英译策略研究

2022-08-02王煜张雳

王煜,张雳

(哈尔滨师范大学 西语学院,黑龙江哈尔滨 150025)

习语是人类智慧在语言文化上的映射,体现了人类对自我的认知和与客观世界的互动。习语数量多且语义难以从字面直接获得,语义概念的双重性、整体性严重影响着习语的有效理解和跨语言互译。汉语习语主要出自诗词歌赋和民间故事,蕴含丰富的文化背景,具有旺盛的民族生命力。中华习语在英译过程中出现多种译文,反映了汉语习语者与英语习语者之间的认知差异。

图式是连接身体经验与更加抽象的认知和语言的桥梁,是人们在体验和理解客观世界过程中,进行范畴化和形成概念认知的基石。在相同意象图式视角下,不同民族的人和外界事体间的互动方式不同、感知体验不同,所识别的范畴也会有所差异,这些差异在习语中体现得尤为明显。因此,很难在英语中找到概念完全对应的习语,英译会变得格外困难。仅仅直译字面含义,无法传递习语背后的隐喻生成机制和文化背景,往往会让人望文生义,甚至会导致某些语境下的交际障碍。通过对习语图式进行识解分析让我们能够有效地开展跨语言、跨文化研究,进行中华文化外译。

1 图式理论概述

心理学中的“图式”最早始于20世纪二三十年代的完型心理学对记忆的研究,瑞士心理学家皮亚杰提出了“图式来源于动作”的观点。Rumelhart 于1975年发表论文“Notes on a Schema for Stories”,运用图式分析了故事结构。当代认知语言学接受并发展了图式理论,L&J 在《我们赖以生存的隐喻》中将“意象”与“图式”两个术语结合成“意象图式”(Image Schema),指出它对建构范畴、形成概念、分析隐喻、理解意义、进行推理等具有不可或缺的重要作用[1]。Talmy 在1983年提出了 “语言对空间进行图式化”(language schematizes space)的观点,认为人们对空间场景进行描述的时候,对该场景中各个成分的注意力分配是不同的,并将空间场景主要分为焦点(Figure)、背景 (Ground)和参照框架(Reference Frame),与空间图式的组成成分一致[2]。

Turner 认为:人们依靠感知程式、运动能力、感觉和概念的范畴化产生出了像“意象图式”和“跨越大脑中不同分布活动的动态融合连接” 一类的抽象结构,然后通过寓指(Parable)把抽象的故事结构映射到基础句法构造之中。即一个具体事件产生出一个抽象故事结构,形成抽象的句法构造[3]。Langacker(2000)认为句法构造是来自概念化了的典型事件模型[4](一种事件意象图式)。无论是故事结构、空间图式还是事件模型都包含了意象图式,是从不同角度对人类的心理能力、认知加工、概念化程度所做出的解释。

Langacker 在概念结构中区分了参与者和场景,即在认知中处于突显地位的成分和处于次突显的时间地点等[5]。并用“识解(construal)”这个术语指人们为达到思维和表达的目的可从不同视角、选择不同辖域、凸显不同焦点、以不同方法观察情景和解释内容的一种认知能力,是形成一个概念、语义结构和语言表达的具体方式,它强调了人的主观因素,指出语义值与特定的解释方法密切相关,语义在本质上具有主观意象性[6]。识解中的凸显原则是分析句法的主要依据之一。语法构造在很大程度上被视为对周围环境进行概念化的过程,而这个概念化过程是受注意力原则制约的。汉语习语以短小精悍的表达式概念化一个叙事事件,它们的产生反映了古人对事件的形成图式,而在这一概念化过程中起到了关键性作用。

2 汉语习语的认知分析

汉语习语泛指成语、谚语、惯用语、歇后语等,来源于历史事件或者故事,反映了古人认知客观世界的概念和生活经历。中国儿童的习语习得过程先是成语背后故事的讲解,后分析意义和应用语境。因此几乎每个习语都能展开成为一个微型的叙事语篇,可以在事件框架下分析它的图式构成。

2.1 “路”习语叙事事件图式

基于上述几种事件认知模型与意象图式理论,对叙事语篇图式进行分析:通常情况下,“主体(某人或某物)对客体(某人或某物)施以行为(做了什么)。”是人类认知过程的注意力焦点,因此,行为图式常处于核心地位。参与事件的主、客体等构成角色图式,地位次之。“原因”“时间”“地点”等成分构成事件图式的背景。习语构式虽然短小,但其叙事图式却是和叙事语篇相通的。

路无处不在,是人类与客观世界互动最直接的产物之一,是人类生活景观的重要部分,是便捷交通的基础设施。它对社会、经济、文化和生态形成多方面的影响。但汉语习语中的“路”不仅是一个实体,还是一种流动的、延续的特殊中介,承载着人的观念和文化,融合了多个图式,在人类心智中形成一种特殊的空间。

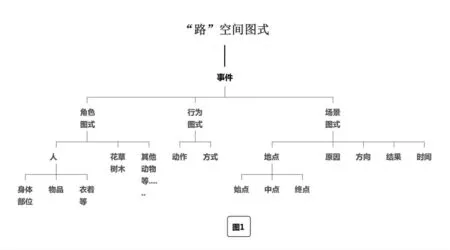

笔者选取《新华成语词典》中含有“路”字的成语,共111 个,合并其中出处相同、构造略有不同的19 个成语(如路无拾遗、路不拾遗),对其余92 个成语进行分析。如图1“路”空间图式所示,在“路”这个特殊的空间图式下,有无数个子事件图式,这些事件图式又由角色图式、行为图式和场景图式所组成。角色图式包括行人、路旁的花草树木、路上的动物等,行人下一层为身体、衣着、物品、坐骑等。行为图式包括开路、走路、分路、让路、择路、问路、迷路、塞路、修路等动作及熟、广、并、轻、急、慌等方式。场景图式中的主要成分有地点,如路口、路头、半路、末路;方向,如上、下、分、进、退等;原因,如歧、窄、宽、断、近、远、天、地、波、山等;结果,如陌、无、转、正等。而时间元素被弱化,仅有“一路”通过路程来暗指时间,如“一路福星”。

图1 “路”空间图式

2.2 凸显机制与习语构造

通常在叙事语篇的句法表达层面,行为图式处于核心,角色相对前景化次之,场景图式作为背景串联整个故事。习语图式短小精悍,仅通过几个字便能涵盖整个叙事,故而习语构造较之常规的叙事短篇大有不同。一般来说,图式各成分均会成为语篇构造的一部分,而通过对比上述图式与习语构式,可以发现习语构式仅由图式中凸显的成分构成。

在“路”空间下构造的习语都是发生在该空间下的一个个子事件,每个习语都是一个事件图式的概念化。首先,角色图式、行为图式和场景图式的凸显程度不同。其次,这些图式中又涵盖了多个成分元素,这些成分元素凸显程度亦不同。处于核心地位的元素在识解过程中被凸显成为习语构式的关键成分,次要地位的元素则成为习语构式的辅助成分;而其他元素则隐含于习语的使用背景中,仅在人们使用习语形成意象图式时连带激活。

如“道路以目”,讲的是厉王杀人止谤的典故。出自《国语·周语上》:“厉王虐;国人谤王;邵公告曰:‘民不堪命矣’。王怒;得卫巫;使监谤者;以告;则杀之。国人莫敢言;道路以目。”在该事件图式下,包含角色图式:厉王、国人、邵公、卫士,行为图式:虐、谤、曰、使、监、告、杀、言、以。场景图式:朝堂劝谏、街上监视、路人相遇。习语构式中的“道路”为场景图式中的地点成分,凸显国人在路上受到监视,“目”为角色图式中的人物主题的下层成分——身体部位,凸显路人只能用眼神来交流,以“目”转喻为“国人”。可见,习语构式由事件中的凸显元素构成。

这些凸显元素可能是处于核心地位的行为图式,用于凸显动作,如“修桥补路”,或是凸显方式,如“广开财路”。但又不局限于此,还有可能是角色图式下人物主体的衣服,如“筚路蓝缕”;路旁的花草树木,如“路柳墙花”;或是路上的动物,如“豺狼当路”;有可能是场景图式成分凸显,如凸显路中的“半半路路”或路末端的“末路之难”;凸显原因的“路见不平拔刀相助”,凸显结果的“萧郎陌路”等。

2.3 习语的语篇隐喻与情感认同

这些耳熟能详的习语由主题鲜明的故事浓缩而成,也就构成了一个语篇隐喻,即“整个一个语篇或语篇片段构成一个源域,用于说明一个后续的语篇或一个语境中的事件”。[7]业已形成的概念空间构成一个紧密结合的场景,作为一个整体被人们所认知,通过隐喻机制投射到目标域。隐喻是两个输入空间部分,有选择的投射到合成空间后,通过组合,完善和扩展这三个彼此关联的心理认知过程发生相互作用而构建形成的。换言之,并不是来自输入空间的所有成分和关系都会被映射到合成空间。各心理空间中跨空间映射的部分有选择性,使目标域的主题得到凸显。

“路”空间下的习语事件图式,通过语篇隐喻认知操作,生动形象地映射到目标域中。在这一过程中,认知操作除了将多个意象图式合成于心智空间中,还融合了习语图式中的意绪,以获得情感认同。因此,习语图式中路的意象还熔铸了人们的情感和社会文化精神。如“哀鸿满路”,哀鸿指哀鸣的鸿雁,喻指灾民。该习语图式既展示了路上流离失所、呻吟呼号的灾民,还传递出悲戚无助的情思。又如“道路以目”融合了对统治阶级的愤恨与恐惧,“筚路蓝缕”则是展现了开创者的艰辛。

这些习语使“路”的意象充盈着人类的生命意识和情怀,有迷离的心境、悲凉的情思、务实的精神、执着的追求。“路”既是现实空间,又是心理空间。当我们对这些习语进行认知操作时,现实空间与心理空间相融合,“路”就从事件图式中脱离出来,并获得某种精神质素和象征意味,达到情景交融的效果。

3 含“路”习语的英译策略

“路”在习语中除了承载空间图式,还使这一习语赋予了人生哲理的意蕴。当我们在用事件图式对其识解后,能更理解习语构式凸显元素在其形成过程中所涉及的认知模式。分析习语构式所携带的特殊信息和事件图式中的事体和行为,有助于我们理解习语所表达的意义。因此,在英译过程中,尽可能地展示其空间图式、心理情感和象征隐喻,英语使用者才能由表及里地体会该习语的意象和意绪。

3.1 图式还原与构式凸显策略

由于英汉语言表达的差异,习语英译很难找到完全对称的表达形式。汉语习语凝练的构式特点使得对应的英译句式首先应考虑神似,其次为形似。换言之,汉语习语英译首先要描述图式各要素以还原事件,然后在不损失意象的情况下凝练构式。如“末路之难”,出自《战国策·秦策五》:“‘行百里路,半于九十’,此言末路之难。”[8]聚焦于事件中场景图式的地点即“路”末端,凸显人在经历长时间的行走之后,疲惫不堪,难以完成最后一段艰辛的路程。英译构式“the arduousness of the last section of the journey”和汉语习语的构式是相同的。“journey”在英语中也常隐喻指“life”,所以,该译文体现了人晚节不易的状态。但该习语中的“路”常喻指完成任务、通向成功的路,越到最后,工作越艰巨。“The nearer to success,the more arduous.”[9],就凸显出了通往成功之路的艰难。如“路遥知马力”图式为马走了很远的路程,展示它力气的大小,而人生旅途走的远喻指和一个人相识的时间久,得以看清人的善恶。该习语既凸显了场景图式中的原因和结果,又反映了从空间到时间的映射,即路途到人生的隐喻映射。译文“A long journey proves the stamina of a horse and the passage of time tells the sincerity of a person.”,就对称还原了该习语图式,又补充了隐喻的空间映射。而 “A long journey tests a horse's strength,a long acquaintance shows you a man's heart.” 则明示隐喻中的时间是指与人相识的长久,凸显了“力‘strength’,心‘heart’”。

3.2 隐喻与情感认同策略

情感认同是隐喻认知操作的目的之一,在英译过程中隐喻的情感是否能相应的映射于英语者的心理空间中,是考量英译质量的标准之一。如“哀鸿满地”,“哀鸿”源自《诗经·小雅·鸿雁》“鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷”,所以“哀鸿”喻指“灾民”,这一隐喻在汉语使用者的心理空间中已经固化。但英语中却没有这一隐喻思维,那么在英译时,就不能使用源域中的“哀鸿”,而必须译出目标域中的“灾民”,即“a place swarming with famished refugees”,“disaster victims moaning everywhere”等。该译文既能在英语使用者心理空间中展示灾民哀号的情景,又能激起悲怆的心境,使英语母语者共情,故还可译为 “a land of wailing and despair”。又如“道路以目”译为“(of people living under tyranny)to exchange glances when meeting on the road”就只对图式进行了描绘,当补充上“not daring to speak out openly,for fear of arousing suspicion and getting into trouble”[10],就将受压迫的人们担惊受怕的复杂心路融于一体了。

因此,在译文中补充表达精神心态、情绪意志的词汇或语块,能让习语的情感充盈饱满,图式生动立体。如“绝路逢生”译文增添“unexpectedly”,丰富了劫后余生的欣喜与庆幸。“半路杀出个程咬金”译文增添“out of blue”或“popping”,充斥了平添意外后无可奈何的愤懑。这些增加的词汇或语块将汉民族人生体验的隐喻与心绪起伏的情感都融入了译文当中,使习语的意象能完整的契合于英语使用者的心理。

4 结语

对意象图式进行认知操作是人类的基本能力,客观世界的感知相似性和人类的主观能动性,使译文可以突破时空的疆界伴随着承载源语言的社会常规知识、人生经验的意象图式被目标语使用者所理解。汉语习语由经典故事凝练而成,是具有中华民族特色的个性化表达形式。英汉两种语言对“路”的图式下的事件认知理解有所异同,通过对含“路”的汉语习语图式进行凸显识解、隐喻映射、空间整合、情感认同等认知分析,有助于提升我们对汉语习语语义的理解,并在其英译过程中,精确和充实译文,提高习语外译的效能。