军事训练中热射病的发病机制及防治措施

2022-08-02方宗平张西京

杨 雪,方宗平,张西京,陈 宇

(空军军医大学西京医院: 1麻醉与围术期医学科, 2重症医学科,陕西 西安 710032)

2018年,美军热射病患者共计578例,热射病的发病率为0.045%[1]。根据起病原因,热射病分为经典型热射病(classic heat stroke,CHS)和劳力型热射病(exertional heat stroke,EHS)[2-3]。CHS常发生于夏季,常见于体温调节功能不全的人群,如婴幼儿、老龄人群及一些慢性基础疾病患者等,在夏季热浪期间人群发病率为0.017 6%~0.026 5%[4]。

EHS则常见于高温高湿环境下进行高强度劳动或训练后出现热应激的年轻、健康成人[5]。近年来我军野外高温环境下驻训、演训任务增多,EHS发生日趋常见,但是因现有数据多局限于部分省份或城市,仍缺乏大规模EHS的流行病学资料,故无法获悉我军EHS发生率。回顾分析我军EHS病例进行综述发现,训练前存在基础疾病、心理应激、失眠、急性炎症如感冒、腹泻、脱水等情况可能是EHS的诱发因素[6]。减少军事训练中EHS的发生事关官兵生命健康,对减少非战斗减员、保证各项任务完成、维持部队士气具有重要意义。因此本综述就EHS的发病机制、防治措施进行概述。

1 EHS的发病机制

军事训练中EHS的易感因素包括:个体因素、环境因素、组织因素[7]。在生理条件下,人体通过热对流、热传导、热辐射和热蒸发等多重生理机制保证产、散热平衡,以维持核心温度的稳定。部队在高温高湿的训练环境下,尤其是在环境温度高于人体核心温度时,热对流、热传导、热辐射不能有效散热,而环境湿度因素也会大大减弱热蒸发的散热效果,因此在湿热环境中官兵更容易出现EHS[8]。

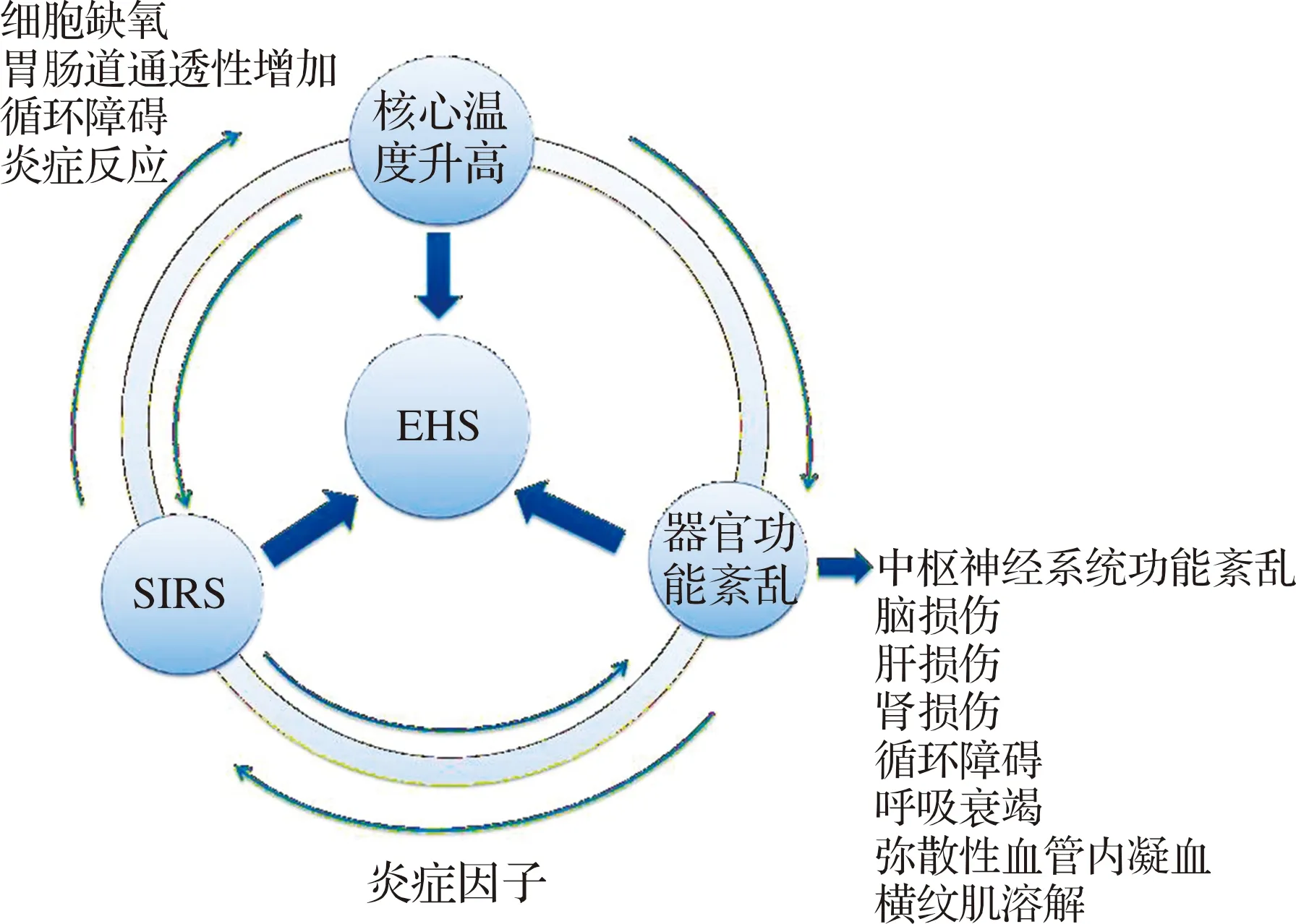

研究发现,EHS的发生发展是由两条独立的通路依次触发:即核心温度低于42 ℃时的全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)和核心温度高于42 ℃的热损伤作用,后者可直接导致细胞和器官损伤[9]。EHS发生的病理生理过程见图1。

SIRS:全身炎症反应综合征;EHS:劳力型热射病。图1 EHS的病理生理过程

1.1 SIRS相关机制

部队人员在军事活动中常伴有液体摄入量不足和高热环境引起的大量出汗和外周血管舒张,导致前负荷下降,心输出量降低,全身各脏器灌注不足。加之体温升高引起细胞需氧量增加,组织氧供需失衡,促炎因子和抗炎因子水平失衡,进而引起SIRS[10]。即在热损伤发生之前已经出现SIRS这一病理性改变。

此外,军事训练过程中部队官兵消化系统疾病如消化性溃疡、功能性消化不良、功能性胃肠病、肠易激综合征等发生率明显升高,胃肠黏膜完整性下降[11]。在高热因素作用下,胃肠道进一步缺血,肠道内革兰阴性菌产生的脂多糖进入血液循环系统引起的内毒素血症,触发全身炎症反应,伴随着血管内皮细胞损伤、内源性和外源性凝血因子激活而诱发的弥散性毛细血管内凝血,共同参与到全身远隔器官的损伤进而引起多器官功能障碍综合征的发生[12]。

全身炎症反应是由热休克蛋白分子伴侣家族及血浆和组织中促炎和抗炎细胞因子共同介导的,可引起全身各个器官、系统的功能障碍。①中枢神经系统:可引起神经元和神经胶质细胞代谢及功能紊乱,造成患者出现嗜睡、谵妄、昏迷等症状;②呼吸系统:常诱发急性呼吸窘迫综合征,表现为呼吸急促、口唇发绀等;③循环系统:可引起心肌细胞坏死,心肌收缩力减弱,严重者出现心力衰竭、心脏骤停;④横纹肌溶解:表现为肌肉酸痛无力,茶色尿、酱油色尿,严重者出现肌肿胀和骨筋膜室综合征,最终导致肾衰竭;⑤急性肝损伤:表现为谷草转氨酶、谷丙转氨酶、乳酸脱氢酶及胆红素等指标在发病后迅速升高;⑥急性肾损伤:表现为少尿、无尿、酱油色尿等;⑦凝血功能障碍:热射病造成血管内皮损伤后,可引起全身凝血-抗凝血系统的失衡,严重者可出现弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)。

1.2 热损伤相关机制

军事活动中往往经历极端恶劣环境,其中高温高湿、剧烈运动会造成机体产热迅速增加,超出散热能力,引起核心温度升高,导致热损伤。大量汗液的流失还会导致有效循环血量减少,加剧脏器缺血。研究表明,有效循环血量每减少1%,机体核心温度就会升高0.22 ℃[13]。血液集中于肌肉和皮肤时,全身各脏器灌注减少,导致缺血、氧化应激、SIRS、内毒素血症,进一步诱发中枢神经系统紊乱、弥漫性血管内凝血、多器官功能障碍等临床表现[14]。当核心温度超过42 ℃即可引起明显的以细胞变性、坏死、凋亡为主要形式的器官损伤。

1.3 EHS与脑损伤

值得一提的是EHS引起的脑损伤,因为中枢神经系统在EHS中最易受累[15]。EHS引起有效循环血量减少、脑部灌注减少,大脑出现类似于缺血、缺氧损伤样的能量代谢紊乱,是造成脑组织损伤的重要原因[16]。研究表明,小脑对热损伤异常敏感,主要表现为浦肯野细胞的凋亡,患者会出现以共济失调为表现的神经系统功能障碍[17]。海马也是对热损伤较敏感的脑区,海马受损会引起以认知记忆障碍为表现的永久性神经系统功能障碍。此外,热损伤会引起下丘脑区促炎细胞因子(IL-1、IL-6、TNF-α)和过氧化物(活性氧簇)释放增加,造成下丘脑神经细胞凋亡、坏死。

2 军事环境中EHS的防治要点

2.1 军事训练中EHS的预防措施

军队人员在日常军事训练和军事行动中可能面对着大量的热暴露。预防EHS的措施主要包括天气、个体及组训三个方面。

①天气因素:主要需注意季节交替、气温和环境湿度,应做到在气温开始升高前1个月开始热习服训练,避免在气温陡升5 ℃以上时安排高强度训练,避开日光强烈、气温较高、环境湿度过高时段开展训练,避免在极端天气情况下安排体能考核等。

②个体因素:需加强教育,增加官兵对中暑的认识,确保人人会中暑的评估和基本救护,循序渐进开展热习服训练,逐步增强自身温度调节能力及心血管耐力,提高身体对热环境的适应,同时针对体质较差人员及近期出现腹泻或其他疾患人员进行筛查,并配备好预防中暑药物如藿香正气水、人丹、口服补液盐等。其中热习服是目前公认的能有效提高机体在热环境下工作效率的方法。热习服是指机体在长期热环境刺激下,出现一系列提高机体对热环境适应性、降低对热环境敏感性的反应[18-19]。

③组训因素:主要应当在训练开展前,依据热指数合理安排训练时段及训练强度,训练过程中合理编组,按体质强弱相搭配、新兵老兵相配合开展训练,同时注意观察参训人员的身体状况,及时发现、处置、报告[18-20]。

2.2 早期诊治

目前对热射病的诊断主要根据病史和临床表现做出诊断。我国《中国热射病诊断与治疗专家共识》有明确诊断标准[18]。但是基层官兵往往缺乏相关的医学常识,这就要求对基层军医开展相关科目的培训和训练帮助基层官兵了解EHS的临床表现,以实现对EHS的早期发现和快速诊断[21]。

2.2.1 现场急救 在EHS诊断确立后,其治疗重点在于快速有效的持续降温[18, 22]。有研究表明,在30 min内将核心温度降至40.0 ℃以下,患者的死亡率显著降低。有助于快速降温的方法包括:①迅速使病员脱离高温湿热环境、除去病员衣物促进散热;②多种方法联用降低体温,如蒸发降温、冷水浸泡降温、冰敷降温等方法[23-24]。其中冷水浸泡是EHS患者降低核心温度最快速、效果最佳的方法,可使患者的存活率提升到接近100%[25-26]。对于年轻健康的急性中暑患者如部队官兵而言,冷水浸泡是安全有效的,建议将核心温度每分钟降低0.20~0.35 ℃。

2.2.2 野外急救 如果官兵在野外训练过程中发生EHS,不具备冷水浸泡条件时,也可以采用蒸发降温法,即用凉水(水温15~30 ℃)喷洒或向皮肤喷洒水雾以促进散热,每分钟可以降低核心体温0.1 ℃;或冰敷降温法,即给病员头戴冰帽或头枕冰枕,或将冰袋置于病员颈部、腋下、腹股沟等血管丰富及散热较快的部位进行降温。应注意每次放置不多于30 min,冰敷时需在冰袋外包裹治疗巾的同时注意观察局部皮肤色泽变化,以免发生冻伤。

2.2.3 预防寒颤发生 2019年我国的热射病指南中建议当核心温度降至38.5 ℃时即停止降温措施或降低降温强度,维持直肠温度在37.0~38.5 ℃,以免体温过低,甚至出现意外低体温。应通过直肠、膀胱、食道或肺动脉导管监测核心体温。外围温度测量有可能低估核心温度1 ℃,紧急冷却可能进一步增大误差范围。意外低体温是指机体因意外因素长时间暴露于低温环境引起体内热量大量丢失,导致核心温度低于35 ℃,随着低体温程度逐渐加重可逐渐出现寒颤、心动过速、呼吸急促、认知判断力下降,严重者可出现呼吸心率减慢、甚至心跳骤停[27]。一旦官兵发生心跳、呼吸骤停,需要进行紧急心肺复苏,具体操作方法可参照《2016中国心肺复苏专家共识》[28]。因此,要持续监测EHS患者降温过程中核心体温变化,如出现寒颤,提示患者已处于轻度低体温状态,应暂停降温措施或降低降温强度,避免低体温症的发生。停止降温后,若体温再次升高,应重新启动降温措施。

2.2.4 转运后送 对EHS确诊或疑似患者,经现场处理患者情况基本稳定后,在做好有效持续降温的前提下尽快转运后送至就近有救治经验的医院,以获得更高级别的针对性救治。转运应遵循“边降温边转运”原则,当降温与转运存在冲突时,应遵循“降温第一,转运第二”的原则。争取在转运过程中建立静脉通道以实现快速液体复苏,同时注意保护昏迷病员的气道通畅,如有条件监测脉搏血氧饱和度(SpO2),则尽可能维持SpO2≥90%,对于出现抽搐、躁动的病员也应当及时处理,以避免抽搐躁动引起的高氧耗状态及神经系统损伤加剧[18]。

2.2.5 后方医院救治措施 在患者运抵有救治能力的医院时,可继续采取多种高级生命支持疗法开展救治:①血管外降温,即使用冷盐水灌胃或灌肠降温[2];②血管内灌注降温,通过快速输注大量冷却液体达到降低核心体温的目的,但是因为低温液体大量灌注会造成循环负荷过重,无法长时间维持[29];③血管内热交换降温,即将可降低输液温度导管置入血管中以实现持续性血管内降温,包括体外机、泵、静脉导管,此法的局限性包括操作复杂、技术要求较高等[30];④连续性肾替代治疗不仅可以快速降低患者核心温度,还能够清除 IL-1α、IL-1β、IL-6等炎性因子,减少多器官功能障碍发生,显著提高了EHS患者的救治成功率[31-32]。

2.3 新的治疗进展

EHS一旦发病,通常合并多器官功能障碍,临床目前尚无EHS的特效治疗药物。

根据美国过去20年的统计数据,全国共有40 654例EHS患者出现劳力性横纹肌溶解[33]。而根据美军数据,在2016—2020年,劳力性横纹肌溶解的发生率在2018年达到最高42.9例/10万人,之后在2020年降至37.8例/10万人[34]。近年来不断有研究表明,劳力性横纹肌溶解的患者和劳力性EHS患者可能存在同样的基因突变,临床表现与恶性高热类似[35-36]。恶性高热是由挥发性麻醉药和去极化肌肉松弛药诱发的危及生命的高代谢状态,丹曲林是目前临床上治疗恶性高热的惟一药物,提示丹曲林有可能用于EHS的治疗。目前已有丹曲林用于治疗EHS的临床试验正在进行(NCT02513095,NCT02513095)。

随着对EHS和DIC认识的进一步加深,早期抗凝对EHS引起的DIC至关重要。早期抗凝即采用Sonoclot分析仪鉴别机体凝血功能状态、监测血小板功能、区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进的病理状态,其准确率高于常规凝血检验,并对EHS患者给予针对性抗凝和血制品替代、补充凝血因子等治疗,可有效改善EHS患者的预后[37]。

3 展望

我国领土面积广阔,在开展训练时官兵热暴露程度及严重性尚缺乏可靠数据,不同地区、军兵种EHS发病的高危因素及易感因素不明,在施训过程中无法做到预防重点突出。EHS作为可预见性疾病,可通过加强对基层官兵的日常宣教,加深其对EHS的认识;通过热习服训练逐步提高官兵对湿热环境的适应能力;通过合理组训、施训尽可能减少训练过程中EHS的发生;通过严密监测训练过程中官兵的身体情况,实现对EHS的早期发现、早期诊断、早期治疗,只有各个环节配合得当才能做到有效防治军事训练引起的EHS。

鉴于我们对EHS的病理生理机制及基于机制的治疗方法的认识尚不完全,未来对EHS的研究可能集中在三个领域:①识别潜在的降低个体应对热应激能力的基因特征,在基因层面对EHS的易感个体进行筛选甄别,对易感个体加强热习服训练,降低其发病风险;②开发能够有效控制炎症反应和对抗多器官并发症的新型辅助治疗方法,通过更加深入的科研和临床实践,寻找可以对抗SIRS的药物和治疗手段,为EHS的治疗提供新的思路;③寻找可以更好地预测EHS短期和长期预后的新的生物标志物,从而能早期预判EHS患者的短期、长期预后情况,并据此开展相应治疗,以求可以最大程度改善患者预后。相信随着对EHS研究的不断深入,在不远的将来一定可以通过上述措施提高我军EHS早诊早治的能力,提高救治成功率,降低EHS死亡率。