柔性监管:企业股价暴跌风险的事中识别与事后纠偏

2022-08-02卢家锐

刘 柏,卢家锐

吉林大学 商学与管理学院,吉林 长春 130012

近年来,企业股价暴跌(1)股价暴跌风险包含企业个体预期暴跌风险和实际暴跌风险,并非系统性风险。本文考察的是企业的实际暴跌风险,即企业逐渐累积的股价暴跌可能性对交易所监管问询的影响。后仍频频暴雷的案例屡见不鲜,最为典型的是獐子岛公司股价暴跌后仍多次出现“扇贝逃跑”事件,反映出目前监管仍是资本市场的短板。企业股价暴跌的负面事件能够作为监管者了解管理层以往机会主义行为的指示器[1]。监管者能否从年报中识别并彻底挖掘出企业长期累积的信息风险和经营风险,对于保护投资者利益、维护资本市场稳定发展具有重要意义。十九大报告提出要创新监管方式,突出风险监控,因此研究股价暴跌风险的监管问题是具有时代背景的重要话题。然而,风险都普遍具有隐蔽性和复杂性等特点。“监管失灵”假说认为,传统处罚性监管对风险识别能力不强,且常常出现滞后性。近几年,监管机构逐渐重视发挥交易所的柔性监管作用(2)中国证券监督管理委员会主席易会满指出,交易所监管要体现监管温度和弹性,突出“精准监管+柔性服务”。,以此作为资本市场监管补短板的重要举措,其中最重要的监管方式之一是问询监管。陈运森等[2]研究发现,区别于传统证监会的处罚性监管手段,交易所问询函在企业信息披露方面发挥着重要的监管作用。本文选择年报问询函视角的原因如下:首先,区别于其他非问询函件,问询函是交易所的主动行为(3)关注函和监管函一般是交易所被动行为,比如二级市场出现问题或者媒体、投资人反映出问题,交易所随即发出函件;问询函一般是根据具体公告(并购公告、财务报告等)发现信息披露存疑进而主动提问,比如某家公司利润率一直高于同行业均值,要求公司从财务、客户和关联方等多方面信息解释利润率较高是因为竞争力突出还是业绩失真。,能较好地刻画监管者的风险识别能力。其次,区别于关注函等仅关注表面现象,问询函是基于实际载体(如公司报表)进行提问,对风险细节挖掘更深。由于年报是唯一必须经过审计的财务报告,深受投资者信任,更具有代表性,所以交易所能否从年报数据中进一步彻查出风险企业的潜在问题具有重要意义(4)年报问询函制度指出,尽管交易所审核的是公司年报,但以往年度定期报告和公告、二级市场股价表现、交易数据、行业整体和竞争对手情况都是年报审核中用来对比和审核的重要依据。其更侧重对“信息”的监管,在审核年报过程中信息披露缺失、模糊或异常部分都会引发交易所函件问询,公司需要进行书面回复。因此,有理由相信交易所有可能将公司股价暴跌风险信息纳入发函决策。。最后,股价暴跌风险指标主要是基于一年的股票收益数据计算得到,正好与年报问询函数据匹配,且影响股价暴跌风险的因素很复杂,而年报问询函重点关注的因素(如业绩真实性、商誉减值、经营风险、大股东占资等)均是可能影响公司当年股价异常波动的重要因素,匹配更有针对性。这种新兴的年报问询监管手段为研究企业股价暴跌风险如何被监管机构柔性监管提供了理想的实验场所。

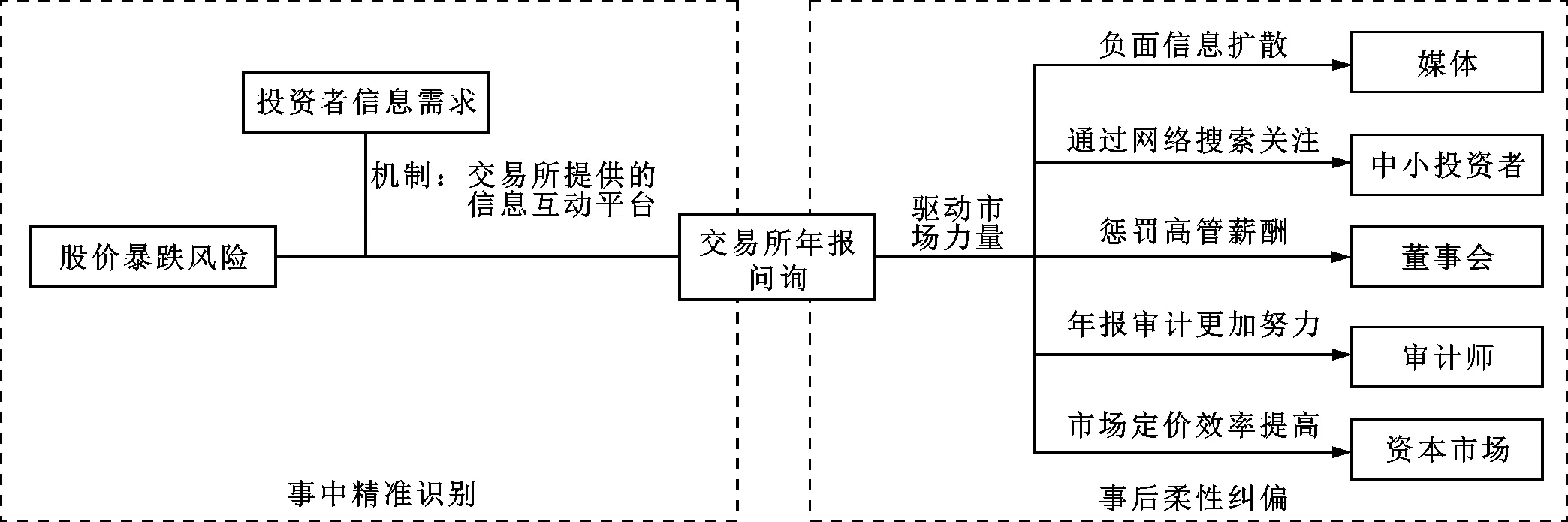

基于此,在中国现阶段监管方式创新转型的背景下,本文以资本市场重要监管机构——交易所的视角研究企业股价暴跌风险的事中识别与事后纠偏(5)“事”是指风险事件(即股价发生暴跌),“事中”阶段指的是风险正在累积还未发生风险事件的阶段,这时候考察交易所能否从年报中识别出隐藏的风险;本文将股价暴跌风险75%分位数以上划分为高风险组,这部分样本未来最可能衍生出风险事件,而“事后”阶段要考察交易所能否借助市场力量对这部分高风险企业进行柔性纠偏。,即交易所柔性监管的风险治理逻辑。本文可能的贡献如下:(1)在一定程度上丰富了问询函影响因素及其作用机制的研究。(2)在张俊生等[3]的研究基础上进一步深入探讨了交易所监管手段如何通过市场力量(而非传统行政力量)柔性治理高风险企业,进而实现纠偏效果,这对过去问询函经济后果研究是重要补充。(3)在当今风险易发高发期的时代背景下,已有文献主要从公司基本面、高管、审计师、分析师角度关注股价暴跌风险的经济后果,缺乏从公共执法视角去探讨其后果,本文丰富了股价暴跌风险经济后果的研究。(4)在实践上,从事中与事后两个维度阐释了交易所“精准监管+柔性服务”的治理逻辑,加深了对新兴柔性监管的理解。

一、理论分析与研究假设

股价暴跌风险主要由企业经营风险和信息风险组成,能作为管理层过往机会主义行为的指示器[1]。首先,公司股价暴跌风险提高,往往意味着公司可能存在较高的经营风险。出于在职消费、提高短期行权收益、构建商业帝国、掩盖投资损失等原因,管理者往往会选择在公开信息披露中隐藏公司负面问题,导致股价被高估。其次,股价暴跌风险过高也意味着公司存在较高的信息风险。“信息隐藏假说”认为,股价暴跌风险源于股东和管理者之间存在代理问题,管理者为了自身利益最大化,会选择隐藏公司坏消息,导致公司信息披露的不对称性,“泡沫”累积越多风险越高,一旦超过公司承受上限后破灭将造成股价真正暴跌。并且,管理者可以采取盈余管理、不稳健的会计政策、关联交易、税收规避、降低年报中管理层讨论与分析的信息含量等机会主义行为隐藏坏消息,因而股价暴跌风险体现出极强的隐蔽性。年报作为上市公司最重要的信息披露文件之一,也是投资者了解公司最重要的渠道之一。企业当年的股价暴跌风险高是一种风险信号,暗示年报中可能存在较多的问题,如商誉不合理减值、存贷双高、粉饰报表等风险因素,这类特质性风险能否引发交易所的问询监管,对防止风险进一步蔓延、守住不发生系统性金融风险的底线具有重要意义。

公共利益目标理论提出,在社会公共利益目标下,政府有能力通过监管来纠正市场失灵。然而实际情况是,由于风险的隐蔽性,以及“监管俘获”“监管滞后”等监管手段的局限性,目前的监管效果无论是理论研究还是实证检验结论仍存在很大分歧,甚至有学者认为,即使加强监管也难以有效识别风险[4]。现有文献大多探讨证监会的监管效果,有学者发现证监会对企业隐藏信息行为具有识别功能[5],也有学者认为监管效果不明显[6]。鲜有文献研究交易所监管效果,并且普遍认为交易所监管效果不理想[7]。近年来,交易所一线监管力度不断加强,特别是秉承“柔性监管”理念的年报问询函被视为中国资本市场监管补短板的重要手段之一,成为学术界和实务界关注的热点话题。与此类似,对美国证券交易委员会(SEC)意见信制度的研究则相对丰富。有学者发现,SEC意见信能发挥积极的监管效果,如提高公司信息透明度[8]、增加财务总监轮换可能性[9]、减少避税行为[10]等。区别于国外,中国的问询函发函机构主要是交易所,相对美国SEC行政级别较低且问询函没有处罚职能,目前还主要集中于探讨问询函的经济后果,如有学者发现交易所问询函在影响盈余管理、并购绩效、业绩预告方面发挥积极的监管作用。

然而,问询函能否发挥积极监管效果的前提是其对监管对象的某方面特征是否具有识别能力,对此,国内关于问询函影响因素的研究还比较匮乏。以往基于美国的数据研究发现,公司治理弱、财务报告透明度低、存在不端行为的企业容易引起SEC发出意见信,并且发出意见信的问题严重程度更高。我国学者发现,企业并购风险[11]和盈余管理行为[12]也能引发交易所监管问询,并且问询精确性和准确性更高。而股价暴跌风险越高的公司,往往意味着管理层在年报中隐藏和累积负面信息的机会主义行为越严重,因此理论上有可能导致交易所发放问询函。更具体地,现阶段企业股价暴跌风险引发交易所问询函识别和监管的主要原因可能在于:(1)高股价暴跌风险能作为企业管理者过往机会主义行为的风险信号,表明年报中可能存在较高的经营风险和信息风险问题,如果交易所无法及时发现,任由风险问题继续积累,可能还会导致未来真正的股价连续暴跌。问询函的相关法规显示,交易所年报审核还会参考公司二级市场股价表现、行业数据和以往年度定期公告进行对比和审查,因而企业股价暴跌风险很容易被纳入交易所年报问询因素中,即企业股价的异常波动会促使交易所进行更严格的年报审核,例如通过将公司年报和行业数据对比,判断股价是否偏离内在价值过多,对信息存疑部分及时问询,通过彻查风险问题以维护资本市场的稳定等。与此类似,审计师在审计年报时也同样考虑了企业当年的股价暴跌风险[1]。(2)股价暴跌风险的增加会吸引投资者注意,投资者由于难以区分该现象是公司股价泡沫还是竞争力的体现,会在上交所的“上证e互动”和深交所的“互动易”平台上进行大量提问,增加对市场一线监管者——交易所提供官方信息的需求(6)尽管在互动平台上公司也会对投资者问题进行答复,但是一方面由于投资者不具有财会专业背景,他们希望看到交易所对公司年报进行更专业且切中要害的问询,另一方面交易所作为监管者提供的信息会更真实可靠。,尤其是对年报信息真实性的需求。同时,问询函制度也指出,在年报审核工作之初,交易所监管员会根据企业股价表现、业绩表现和投资者信息需求(市场舆情)等对部分公司进行追踪,这部分公司此后在年报审核中将成为重点关注公司。因此,企业股价暴跌风险越大,引起的投资者信息需求就越多,而投资者互动平台数据直接在交易所后台就能观测到,交易所在年报审核并问询中充分考虑这一因素,以保护投资者利益不受侵害。(3)与证监会相比,企业所有交易活动均发生在交易所,在信息收集渠道、监管成本、知识专业性等方面更具优势(7)2017年6月,中国证券监督管理委员会主席在证券交易所一线监管国际研讨会上的致辞中强调:“交易所绝不是单纯的交易平台,必须是强大的监管者。交易所要切实维护市场秩序,对广大投资者负责。尤其是所有的交易活动发生在交易所,所有的交易记录在交易所留痕,交易所抓监管责无旁贷。”,风险更容易被交易所精准捕捉[12]。因此,股价暴跌风险累积越多,说明管理者潜在的机会主义行为越强,交易所从年报中识别风险信息并发出问询函的可能性越高,并且交易所问询的问题会越严重,即对企业风险问题会越关注,越要求第三方信息中介核查并表明意见,而企业由于问题棘手而难以按照正常期限回函。由此,本文提出以下假设:

H1:企业股价暴跌风险能被交易所年报问询函事中识别,体现为股价暴跌风险越高,年报问询函的问题严重程度越高。

H1a:企业股价暴跌风险越高,交易所发出年报问询函的概率越大。

H1b:企业股价暴跌风险越高,交易所发出年报问询函的次数越多。

H1c:在收到年报问询函的企业中,企业股价暴跌风险越高,问询函越需要第三方中介机构发表核查意见。

H1d:在收到年报问询函的企业中,企业股价暴跌风险越高,企业逾期回函的时间越长。

区别于传统证监会的处罚性监管,由于交易所年报问询函属于比较中性的监管方式,主要是对年报中信息披露缺失、模糊或异常部分进行问询,并不代表被问询公司就存在违法违规的机会主义行为。例如,某公司利润率一直高于同行业平均水平的年报问询,对于优质公司能起到发现价值作用,而对于盈利存在水分的公司可能会起到揭示风险的作用。因此,对于不同风险程度的企业,年报问询函借助市场力量施加压力最终发挥事后柔性纠偏的效果也存在异质性。第一,年报问询函会吸引媒体注意。媒体作为资本市场重要的外部监管主体,主要发挥信息扩散作用,尤其是更倾向于传播企业的负面消息[13]。由于高风险企业收到问询函的问题严重程度更高,因此更容易引发媒体大量报道,从而对企业施加外部舆论压力。第二,年报问询函会吸引中小投资者关注。由于互联网大数据的普及,中小投资者尽管无法参加股东大会,也能从网络搜索中获取大量的公司信息,进而行使“用脚投票”的权利。相对于低风险企业,高风险企业收到的年报问询函更容易吸引投资者关注,从而给企业施加来自资本市场参与者的压力。第三,年报问询函会向董事会揭示风险。《中华人民共和国公司法》规定董事会决定高管的薪酬,而研究表明高管会因为股价暴跌风险过高而遭受董事会降薪惩罚[14]。据此,年报问询函会向高风险企业董事会揭示高管过往存在的机会主义行为,从而促使董事会对风险责任人施加来自企业内部的压力,而对低风险企业则不存在明显影响。第四,年报问询函会引起下一年审核年报的审计师注意。对于具有专业财会背景的审计师来说,只有高风险公司的年报问询函才会促进审计师提高努力程度,在审计报表上花费更长时间。而年报问询函对于低风险企业更多是发现价值、增加信息透明度作用,这反而减少了审计师未来审核年报的负担,体现为审计时间更短。因而,高风险企业的年报问询函造成了来自外部审计的压力,对高管未来机会主义行为具有很好的震慑作用。最后,年报问询函的最终目的是实现“还投资者真实透明的公司”的目标,使得资本市场激浊扬清、去伪存真,提高资本市场定价效率。一般来说,股价同步性程度越低,意味着股价同涨同跌现象越少,表示企业特质信息越多,股票定价效率越高[15]。对于高风险企业,管理者掩盖了太多坏消息,交易所通过年报问询释放了年报被隐藏的负面信息,降低了企业股价同步性,最终提高了资本市场的定价效率。因此,年报问询函能通过影响媒体、中小投资者、董事会、审计师和资本市场对高风险企业发挥事后柔性纠偏作用。由此,本文提出以下假设:

H2:企业股价暴跌风险能被交易所年报问询函事后纠偏,体现为年报问询函能借助市场力量对高风险企业发挥事后柔性纠偏作用。

H2a:相对于低风险企业,年报问询函能增加高风险企业未来的媒体报道数。

H2b:相对于低风险企业,年报问询函能提高高风险企业未来的投资者关注度。

H2c:相对于低风险企业,年报问询函能降低高风险企业未来的高管薪酬。

H2d:相对于低风险企业,年报问询函能增加高风险企业未来的审计努力。

H2e:相对于低风险企业,年报问询函能提高高风险企业未来的股票定价效率。

综上,交易所柔性监管的风险治理逻辑如图1所示。

图1 交易所柔性监管的风险治理逻辑

二、研究设计

(一)样本选择和数据来源

由于深交所和上交所分别从2015和2016年才开始在其官网的“监管信息公开”栏目披露有关年报问询函数据,且年报问询函是在年报披露后进行问询,因此交易所年报问询函选取2015—2020年度,对应的A股上市公司数据区间则为2014—2019年度。其中,事中识别阶段样本区间选取2014—2019年度,而事后纠偏阶段选取2015—2020年度。本文通过沪深交易所官网手工收集样本期间上市公司年报问询函公告,并通过巨潮资讯网补充。除投资者关注度数据通过百度指数网站收集、投资者信息需求数据通过互动问答平台网址(8)深交所“互动易”平台网址是http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index,上交所“e互动”平台网址是http://sns.sseinfo.com/,投资者所有问题、回复均在该互动问答平台上展现。收集外,其他数据均来自国泰安数据库。借鉴已有研究的做法,本文剔除了以下企业:(1)股票年收益少于30周的公司,以合理估计股价暴跌风险;(2)ST类上市公司;(3)金融类、保险类、房地产类上市公司;(4)变量数据缺失的公司。为减少极端值的影响,对于本文所使用的主要连续变量,按1%和99%水平进行缩尾处理。此外,由于本文探究逐渐累积的股价暴跌风险能否被交易所从年报事中识别,不包括当年已发生的股价暴跌事件(9)当年已发生的股价暴跌事件一目了然,年报必然存在问题而无需交易所识别,而且也不符合事中阶段,因而本文将此样本剔除。借鉴Kim等[16]的研究,将公示年内某周的个股特定周收益率小于当年该股票特定周收益率的均值3.2个标准差以上定义为股价暴跌周(Cra)。,将当年至少经历一次股价暴跌周的企业样本剔除,最终得到13 411个样本,其中1 026个样本公司被问询。

年报问询函的行业特征如图2所示,可以看出,上市公司与被问询公司的行业分布相差不大,说明沪深交易所在问询监管方面没有明显的行业偏好。

图2 年报问询函的行业分布

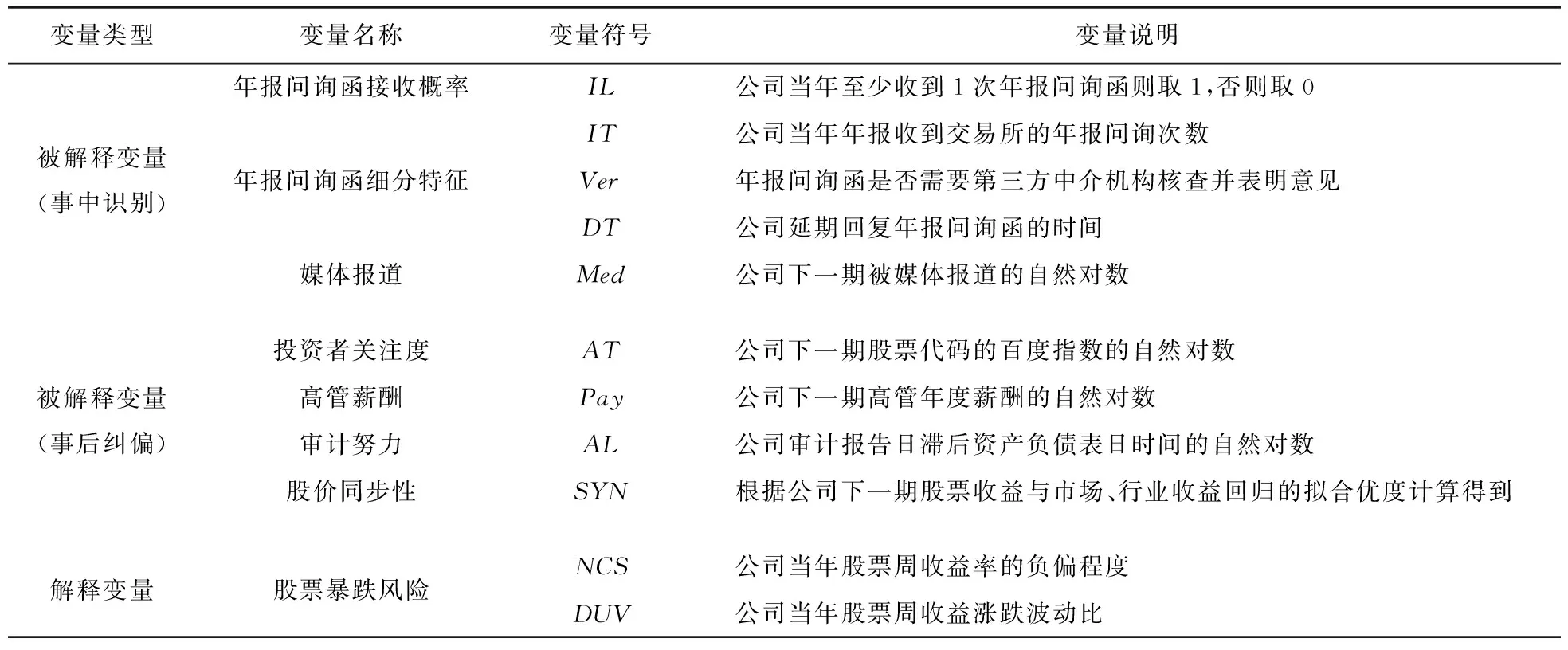

(二)主要变量界定

1.被解释变量

事中识别阶段。借鉴Cassell等[17]的研究,问询函接收概率(IL)表示为:公司当年年报公示后至少收到1次年报问询函取1,否则取0。由于这只是一个虚拟变量,仅能从定性角度判断企业风险能否被年报问询函识别,为进一步定量探究年报问询函的风险识别效果,本文进一步从形式和内容上将年报问询函细分为几个二级指标,即问询函接收次数(IT)、是否需要第三方中介机构核查并表明意见(Ver)和延期回函时间(DT)。其中,问询函接收次数表示公司当年年报收到交易所的年报问询次数,延期回函时间表示公司实际回函时间与交易所要求回函时间的差值。由于交易所针对不同企业发放的年报问询函内容存在差异,交易所对回函的要求和企业回函的反应均可以说明问询问题的严重程度。问询次数越多,说明交易所投入成本越高,对企业潜在的风险问题越关注;问询函越要求会计师事务所等第三方中介机构核查并表明意见,说明企业年报潜在问题和风险越严重;企业延期回函时间越长,说明问询函发现的问题切中要害,企业解决起来越棘手,问题性质越严重。

2.被解释变量

事后纠偏阶段。借鉴以往研究,媒体报道(Med)以企业下一期被媒体报道数并取自然对数表示;投资者关注度(AT)以企业下一期股票代码的百度指数搜索量的自然对数表示;高管薪酬(Pay)表示为企业下一期高管薪酬的自然对数;审计努力(AL)表示为企业审计报告日滞后资产负债表日时间的自然对数;股价同步性(SYN)根据企业下一期股票收益与市场、行业收益回归的拟合优度计算得到。

3.解释变量

股价暴跌风险。借鉴Kim等[16]的方法,采用两种方法衡量上市公司的股价暴跌风险。

首先,使用股票i的周收益数据进行如下回归:

Ri,t=αi+β1Rm,t-2+β2Rm,t-1+β3Rm,t+

β4Rm,t+1+β5Rm,t+2+εi,t

(1)

其中,Ri,t为个股i第t周考虑现金红利再投资的股票收益率,Rm,t为第t周股市所有股流动实质加权的平均收益率。式(1)中添加市场收益率的超前项和滞后项的目的是降低股票非同步性交易可能带来的干扰。

其次,基于式(1)的残差εi,t计算股票i在第t周的公司特有收益Wi,t=ln(1+εi,t)。

最后,基于Wi,t计算股价暴跌风险的两个度量指标:

(2)

(3)

其中,NCSi,t表示股票周收益率的负偏程度,DUVi,t表示股票周收益涨跌波动比,n表示股票i上市交易周数,nu(nd)表示股票i的周收益率Wi,t高于(低于)年平均收益Wi的周数。NCSi,t和DUVi,t数值越大,表示股价负偏程度和收益涨跌波动比越高,暴跌可能性越大。

4.控制变量

借鉴Cassell等[17]的研究,本文加入了公司规模(Siz)、财务杠杆(Lev)、公司年龄(Age)、两职合一(Dua)、董事会规模(Boa)、独立董事比例(ID)、成长性(Gro)、资产收益率(Roa)、亏损(Los)、审计意见(Opi)、会计师事务所(Aud)、产权结构性质(SOE)、证券交易所(SE)、信息不对称程度(ADa)、年度(Yea)和行业(Ind)变量。另外,由于中国股市在2015年经历了普遍暴跌,可能影响本文的研究结论,因而增加了是否股灾年(SY)变量进行控制。具体变量定义见表1。

表1 变量定义及说明

三、实证检验与结果分析

(一)描述性统计与分析

主要变量的描述性统计以及对未问询与问询公司的特点做的独立样本T检验结果见表2。问询与未问询公司各项指标除了独立董事比例、亏损和会计事务所变量外,均值差异T检验都基本显著,说明存在显著不同。值得关注的是,IL均值为0.076,说明全样本中大约有7.6%的企业收到过年报问询函;IT最大值为2,说明交易所年报最多问询2次;Ver均值为0.747,说明被问询样本中有74.7%的企业需要第三方中介机构发表核查意见;DT均值为5.534,说明企业平均延期回函5.534天;NCS和DUV均值分别为-0.259和-0.151,且在问询公司中显著更高,在一定程度上说明股价暴跌风险能引发交易所年报问询函识别和监管,与本文假设H1a的预期是一致的。其他各变量的分布均在合理范围内。

表2 主要变量的描述性统计及T检验结果

(二)回归结果与分析

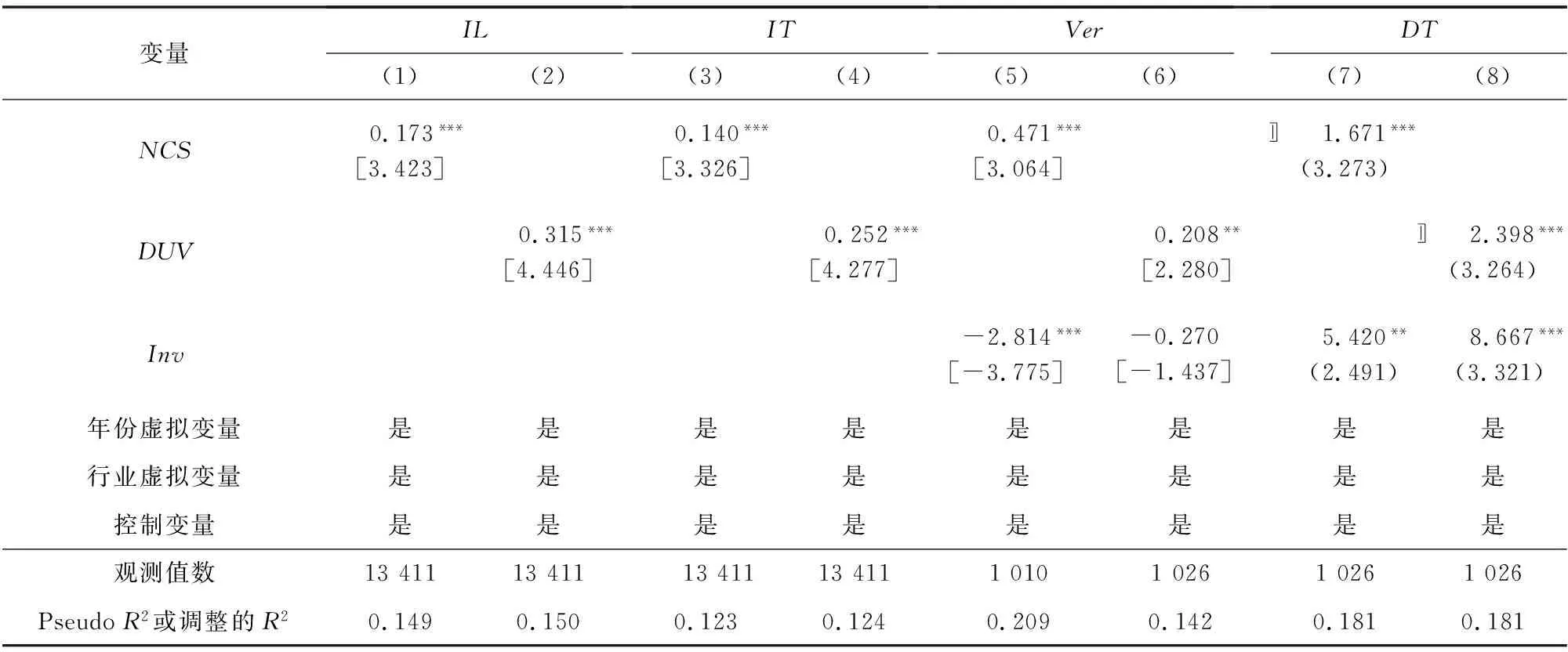

1.企业股价暴跌风险的事中识别

由于年报问询函是在当年年报公布后(即次年)才进行审核并发函的,在时间上具有一定的滞后性,因而假设H1设定中不存在严重的互为因果问题。假设H1a和H1b为全样本回归,其中假设H1a采用的是Probit模型,假设H1b由于问询函接收次数(IT)是非负整数的计数类型,因此采用泊松回归。假设H1c和假设H1d为问询样本,可能存在样本选择偏差,因此采用Heckman两阶段来缓解样本选择偏差导致的内生性问题。以假设H1a作为Heckman第一阶段计算出企业收到年报问询函概率作为逆米尔斯比(Inv),然后将其作为控制变量加入第二阶段(即假设H1c和假设H1d),以控制样本选择偏差问题。

假设H1a到假设H1d的回归结果见表3。从第(1)列实证结果看,解释变量NCS的回归系数为0.173,系数显著为正,说明企业股价暴跌风险越高,收到交易所年报问询函的概率也越高,该结论支持了假设H1a。从第(2)列可以看出,采用股价暴跌风险的另一衡量指标DUV进行回归也能得出相同结论。同理,第(3)(4)列解释变量NCS和DUV的系数均显著为正,说明股价暴跌风险越高,交易所年报问询次数越多,支持了假设H1b。第(5)(6)列解释变量NCS和DUV的系数均显著为正,说明股价暴跌风险越高,年报问询函越需要第三方中介机构核查并表明意见,验证了假设H1c。第(7)(8)列解释变量NCS和DUV的系数均显著为正,说明股价暴跌风险越高,企业逾期回函时间越长,验证了假设H1d。此外,假设H1c和假设H1d的Inv系数大部分显著,说明采用Heckman两阶段有效控制了样本选择偏差问题。企业股价暴跌风险越高,交易所发出年报问询函的问题严重程度越高,说明交易所能事中精准识别风险。

表3 股价暴跌风险事中识别的回归估计结果

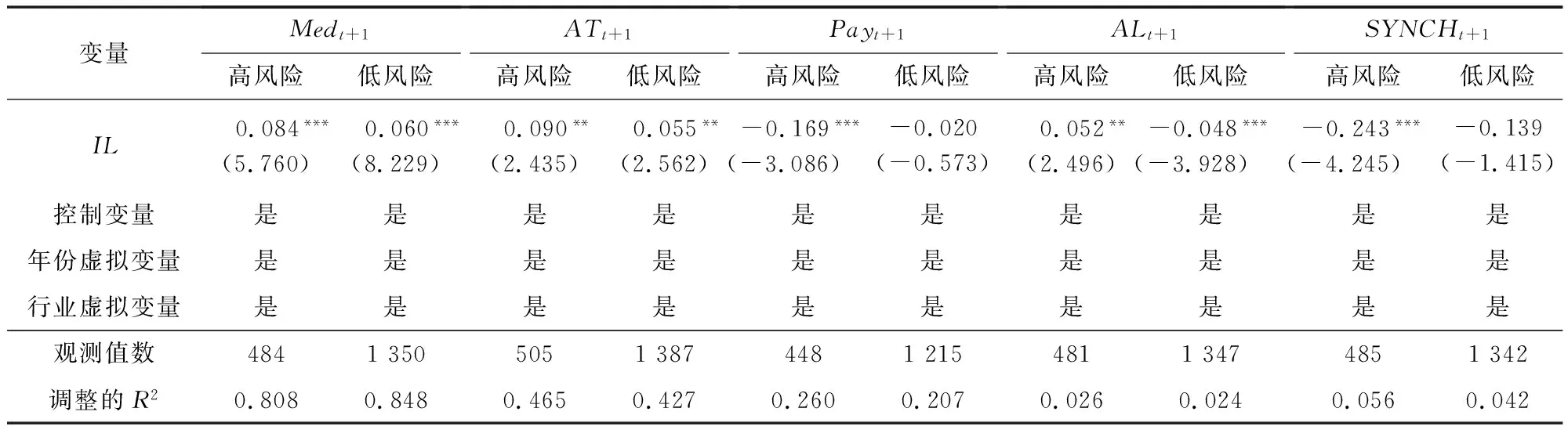

2.企业股价暴跌风险的事后纠偏

本文分别取股价暴跌风险75%分位数以上和25%分位数以下样本划分高风险组和低风险组。假设H2主要检验年报问询函对不同风险组别的企业(尤其是高风险企业)能否借助市场力量发挥事后柔性纠偏作用。为避免可能存在被问询企业的某些共同特征带来的自选择偏差的内生性问题,本文采用倾向得分匹配(PSM)方法,给被问询公司选择配对样本,进行1∶1最近邻匹配,匹配变量选择假设H1a中影响企业问询函接收概率的控制变量进行Probit回归,计算样本企业的倾向得分,为每一个被问询公司选择倾向得分最接近的公司作为配对样本,重新进行回归分析。匹配后变量差异基本不再显著,说明匹配后样本在各公司特征均更为接近(10)限于篇幅,文中未列示变量匹配前后差异对比表,留存备索。。

假设H2a到假设H2e的回归结果见表4。从假设H2a回归结果可以看出,无论是高风险组还是低风险组,IL系数均显著为正,说明只要企业收到年报问询函均会受到媒体广泛报道。对比系数发现,在高风险组中,IL系数更强(组间系数均经过邹至庄检验通过,下同),说明交易所对高风险企业出具的年报问询函更容易引发媒体报道,支持假设H2a。从假设H2b回归结果看,无论是高风险组还是低风险组,IL系数均显著为正,说明投资者会根据年报问询函对公司进行网络搜索。对比系数发现,高风险组的IL系数远高于低风险组,说明交易所对高风险企业出具的年报问询函更容易吸引投资者关注。从假设H2c回归结果看,只有高风险组企业中IL系数显著为负,说明年报问询函会降低高风险企业未来的高管薪酬,而低风险组企业中年报问询函没有明显影响,支持了假设H2c。从假设H2d回归结果看,在高风险组中IL系数显著为正,而低风险组企业中IL系数显著为负,说明年报问询函会增加高风险企业审计师未来年报审计努力程度,而降低了低风险企业审计师未来年报审计努力程度,侧面说明了年报问询函具有揭示风险和发现价值的双重作用,支持假设H2d。从假设H2e回归结果看,只有在高风险组中IL系数才显著为负,说明年报问询函降低了高风险组公司的股价同步性,提高了资本市场定价效率,支持了假设H2e。以上结果说明,交易所年报问询函能借助媒体、中小投资者、董事会及审计师等市场力量对高风险组企业施加压力,进而发挥事后柔性纠偏作用,最终提高了资本市场定价效率。

表4 股价暴跌风险事后纠偏的回归估计结果

(三)稳健性检验(11)限于篇幅,未列出稳健性检验结果,留存备索。

1.优化衡量股价暴跌风险的方法

由于Kim等[16]在衡量个股特有收益时并未考虑行业因素影响,而中国各行业板块之间收益率可能有明显差异,因而借鉴许年行等[18]的方法,同时将市场行情和行业因素纳入式(1)重新衡量股价暴跌风险的两个指标,回归结果与前文保持一致。

2.内生性问题

本文分别采用二值选择模型的工具变量法和随机效应模型来缓解假设H1a潜在遗漏变量带来的内生性。借鉴王爱群等[19]的做法,采用同行业同年度其他企业(剔除目标公司自身)的股价暴跌风险均值作为股价暴跌风险的工具变量。此外,由于固定效应或者随机效应模型可以控制不随时间变化的所有因素,本文进一步考虑个体效应的存在,经过豪斯曼检验发现不显著,应该采用面板Logit模型的随机效应进行回归估计,以控制不随时间变化的遗漏变量对本文结论的干扰,结论保持不变。

3.剔除2014—2016年样本

由于2015年中国股票市场很多上市公司经历了暴跌,且2014—2016年中国股市从暴涨走向暴跌存在一定的系统性风险,可能对本文研究个股暴跌风险的结论产生干扰,因此剔除了2014—2016年的样本,结果和前文保持一致。

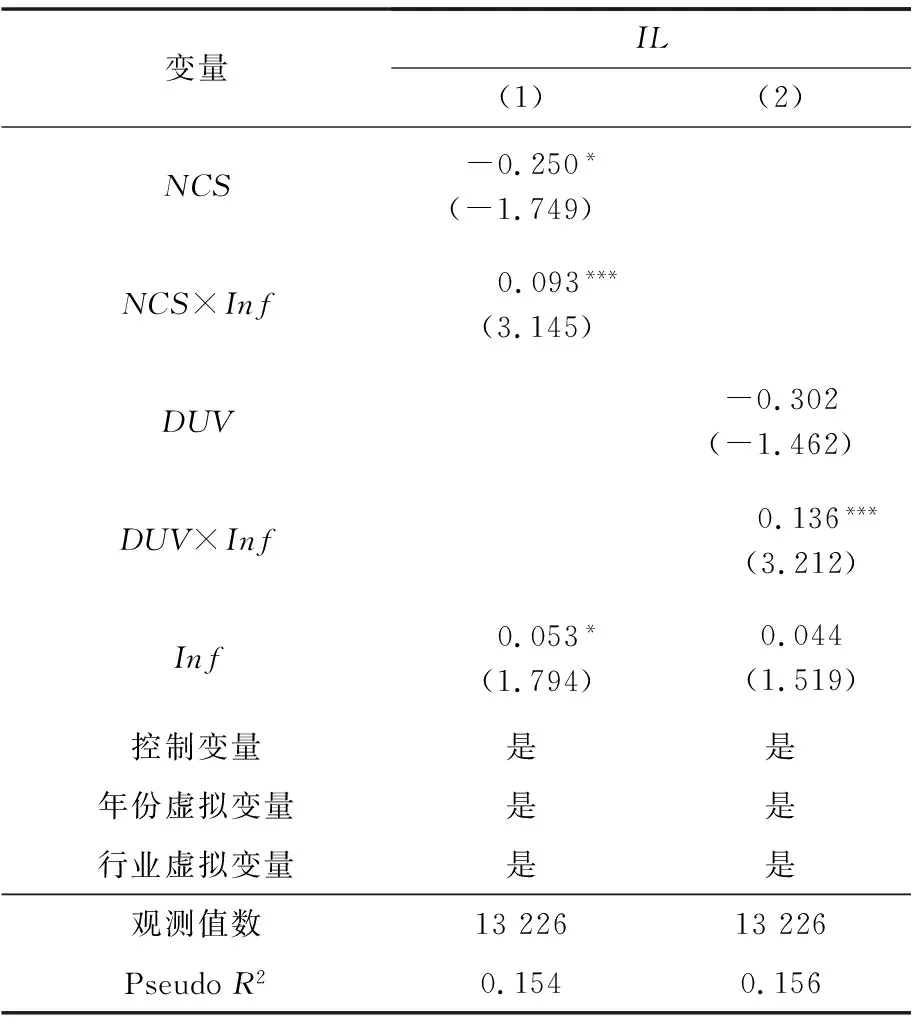

四、事中识别风险的机制分析

如上文所述,交易所会将投资者信息需求作为企业年报审核的重要考虑因素之一。股价暴跌风险增加,意味着股价异常波动增大,触及自身利益的投资者难以区分是公司股价泡沫还是竞争力的体现,进而提高了投资者对该公司内在价值信息的需求[19]。这也给予交易所年报审核压力,重点关注该公司年报背后是否存在潜在的机会主义行为,并发函要求公司进行书面回复。机制变量为投资者信息需求(Inf),采用上交所的“上证e互动”和深交所的“互动易”平台上投资者提问总数加1取自然对数来衡量。和以往采用东方财富网股吧发帖数衡量投资者信息需求不同的是,交易所不一定会关注到东方财富网股吧的舆情,但“上证e互动”和“互动易”是交易所开通的有利于投资人就公司存在问题进行提问的平台,其数据在交易所后台可以直观显示并且受到交易所监督[20],因而研究作用机制会更有针对性。如表5所示,NCS×Inf和DUV×Inf交互项系数均显著为正,说明随着投资者信息需求的提高,股价暴跌风险越容易被交易所年报问询函识别,即企业股价暴跌风险通过信息互动平台这一关键途径被交易所年报问询函识别。

表5 股价暴跌分析与交易所年报问询:机制分析估计结果

五、研究结论与启示

随着中国经济进入高质量发展阶段,监管过松容易引发系统性金融风险,而监管过严又会抑制企业创新发展动能,在此背景下探究以主动问询为代表的新兴监管模式能否柔性化解企业风险对打破这一监管困局具有重要意义。本文以上市公司股价暴跌风险作为切入点,探讨了我国现阶段监管方式创新转型背景下企业股价暴跌风险能否被交易所年报问询函事中精准识别和事后柔性纠偏。研究发现:(1)交易所年报问询函能够对企业股价暴跌风险事中精准识别,并且风险越高的企业,年报问询函的问题严重程度越高。(2)交易所年报问询函能通过影响媒体、中小投资者、董事会、审计师行为以及资本市场对高风险企业发挥事后柔性纠偏作用。(3)交易所开设的投资者信息互动平台是股价暴跌风险被年报问询函事中识别的重要机制。

上述结论对企业利益相关者或监管部门具有重要启示:首先,交易所年报问询函可以作为利益相关者评估企业风险的重要工具;其次,问询监管能对高风险企业发挥事后柔性纠偏作用,可以作为重要的外部公司治理手段。为此,可积极探索其他柔性监管手段,与传统处罚性监管结合,实现多种监管方式融合互补,发挥协同治理作用。